Определение уровня суставной щели коленного сустава: обсервационное исследование

Автор: Лычагин А.В., Кавалерский Г.М., Рукин Я.А., Грицюк А.А., Пан Чжэнюй

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 4 (46), 2021 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования явилось определение уровня суставной щели коленного сустава путем проведения антропологического исследования здоровых людей обоего пола, разного возраста, сравнение точности измерения линии суставной щели коленного сустава различными методами и определить статистические закономерности определения данного показателя в зависимости от различных анатомических ориентиров. Материалы и методы. Проведено 60 стандартных компьютерных томографий коленного сустава у 60 пациентов (возраст 43.1±13.4 лет) и МРТ исследований 273 коленных суставов у 273 пациентов (возраст 46.1±15.9 лет), у которых отсутствовали какие-либо травмы (переломы, вывихи) колена, операции, воспалительные, дегенеративные или деформирующие процессы. Анализ и измерения КТ и МРТ сканограмм проводили в трех плоскостях (проекциях): фронтальной, сагиттальной и аксиальной. Наносили анатомические ориентиры (медиальный и латеральный надмыщелки бедра, приводящий бугорок бедренной и бугристость большеберцовой костей), через которые проводили линии (межмыщелковая линия бедра) и строили линию коленного сустава, измеряли расстояния от линии коленного сустава до анатомических ориентиров и проводили статистический анализ.Результаты.При линейном регрессионном анализе данных компьютерной томографии отношения измеренных параметров к уровню линии коленного сустава линейные взаимоотношения величин были слабые, кроме отношений между головкой малоберцовой кости и наружным мыщелком бедренной кости (R2 = 0.069 при р=0.043) и диаметром большеберцовой кости на уровне бугристости (R2 = 0.077 при р=0.031), которые можно оценить как положительные, в остальных случаях отрицательные с высокой степенью статистической значимости.Вывод: Уровень линии коленного сустава по компьютерной томографии, измеренный от головки малоберцовой кости в фронтальной плоскости, можно оценить как достоверный и надежный ориентир для определения местонахождения нормальной линии коленного сустава с высокой степенью статистической значимости.

Уровень щели коленного сустава, тотальное эндопротезирование коленного сустава, ревизионное эндопротезирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142234531

IDR: 142234531 | УДК: 617.3

Текст научной статьи Определение уровня суставной щели коленного сустава: обсервационное исследование

Растущие возможности методов визуализации структур опорно-двигательного аппарата позволяют эффективно диагностировать патологические изменения в динамике их развития. Для коленного сустава (КС), как одного из наиболее подверженных различным заболеваниям, деформациям и травмам, это имеет большое значение. Рентгенологические методы диагностики уже давно стали рутинными, а возможности МРТ и КТ диагностики постоянно совершенствуются и диагностическая роль исследуется и уточняется [1, 2].

В клинической практике эндопротезирования коленного сустава все большее значение придается уровню суставной щели, что имеет большое значение при первичных и ревизионных оперативных вмешательствах. Внимание этим вопросам уделяется в отечественной [3, 4, 5] и иностранной литературе [6].

Наиболее важной и сложной задачей при тотальном эндопротезировании коленного сустава (ТЭКС) является сохранение нормальной линии сустава (JL) [7, 8]. Высокая или низкая дистальная резекция бедренной кости может привести к смещению линии сустава и высокому или низкому стоянию надколенника, что может привести к неблагоприятным клиническим результатам, неправильной траектории движения надколенника в пателло-феморальном сочленении, возникновению деформации надколенника и болевому синдрому [9, 10].

Ошибка на 4–8 мм от нормального положения JL может вызвать слабость разгибательного аппарата, ограничение объема движений в КС, послеоперационной боли и преждевременному износу компонентов эндопротеза, что потребует выполнения ранней ревизии [11–14].

Изучены некоторые анатомические ориентиры КС, такие как приводящий бугорок, медиальный и латеральный надмыщелки, измерены абсолютные расстояния от данных ориентиров до JL, рассчитана корреляция данных показателей с полом, ростом или расой пациентов [15], как в абсолютных так и относительных соотношениях с шириной бедренной и большеберцовой костей [16]. Однако, выявить статистически значимые результаты не удалось, а также не удалось определить наиболее точный метод визуализации суставной щели коленного сустава.

Целью исследования явилось определение уровня суставной щели коленного сустава путем проведения антропологического исследования здоровых людей обоего пола, разного возраста, сравнение точности измерения линии суставной щели коленного сустава различными методами и определить статистические закономерности определения данного показателя в зависимости от различных анатомических ориентиров.

Материалы и методы

Были отобраны 60 стандартных компьютерных томографий (мультиспиральный компьютерный объемный томограф Toshiba Aquilion One 640-срезов) коленного сустава у 60 пациентов (27 мужчин и 32 женщины) средний возраст 43.1±13.4 лет (мин. 23 лет, макс. 75 лет) и МРТ исследования 273 коленных суставов (MР-томограф Siemens Magnetom Verio 3.0 T) у 273 пациентов (101 мужчина и 172 женщины) средний возраст 46.1±15.9 лет (мин. 20 лет, макс. 82 лет). Исследование проведено в клинике травматологии, ортопедии и патологии суставов ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) с января 2018 г. по июль 2020 г. КТ и МРТ исследования проводились с диагностической целью, пациенты давали согласие на исследование до включения в исследование, никакая информация кроме пола и возраста пациента не собиралась и не могла быть использована для идентификации личности. Исследование было одобрено локальным этическим комитетом ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (№ 2341 от 16.10.2018 г.).

В исследование не включали пациентов с грубыми дегенеративными изменениями коленного сустава (степени 2 и более по классификации Kellgren-Lawrence), переломами и последствиями переломов бедренной и большеберцовой костей, повреждениями коллатеральных связок и разгибательного аппарата коленного сустава, вывихами или подвывихами надколенника или большеберцовой кости. Данные изображений были получены из системы (PACS), измерения выполнялись рентгенологами, не участвующими в исследовании, в программе RadiAnt DICOM Viewer 2020.2.

Анализ и измерения КТ и МРТ сканограмм проводили в трех плоскостях (проекциях): фронтальной, сагиттальной и аксиальной.

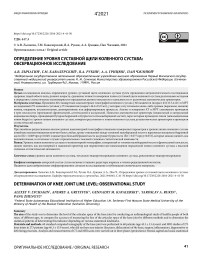

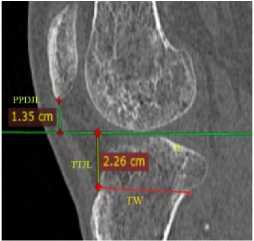

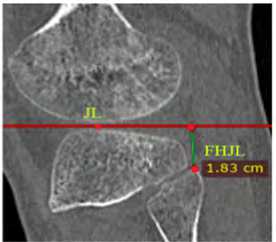

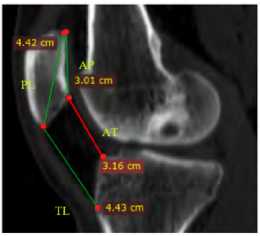

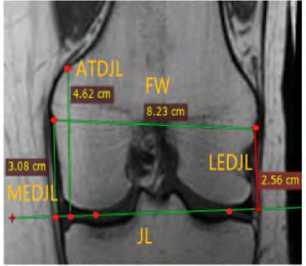

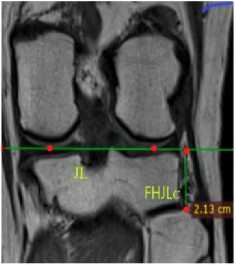

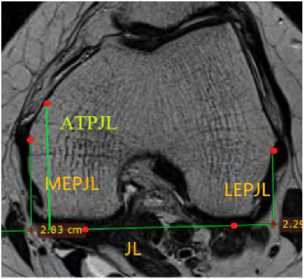

Анатомическими ориентирами были, приводящий бугорок бедренной кости (АТ), медиальный (ME) и латеральный надмыщелки бедренной кости (LE), большеберцовый бугорок (TT), головка малоберцовой кости (FH) и нижний полюс надколенника (РР) (рис. 1 и 2). Данные точки определяли следующим образом: приводящий бугорок (AT) — это костный выступ на медиальном мыщелке бедренной кости, расположенный выше медиального надмыщелка; латеральный надмыщелок (LE) - наиболее выступающая костная точка бедренной кости, от которой берет начало боковая коллатеральная связка; медиальный надмыщелок (ME) - самая медиальная точка на бедренной кости, от которой берет начало медиальная коллатеральная связка.

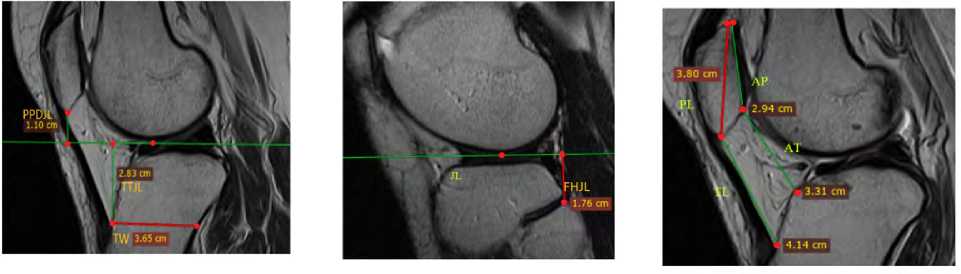

На сагиттальной проекции коленного сустава определяли верхний и нижний полюса надколенника, точку места прикрепления собственной связки надколенника для определения индекса Insall-Salvati (IS - соотношение между длиной сухожилия надколенника (TL) и длиной надколенника (PL)) [17]; и индекс Caton-Deschamps (CD), который определяется как соотношение длины суставной поверхности надколенника (AP) (между проксимальной и дистальной точками суставной поверхности надколенника) к расстоянию от дистальной точки суставной поверхности надколенника до верхней границы большеберцовой кости (АТ) (рис. 1 е и рис. 2 е) [18].

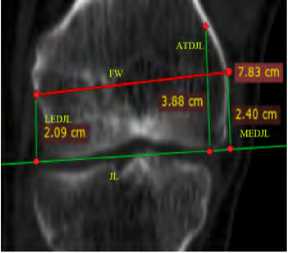

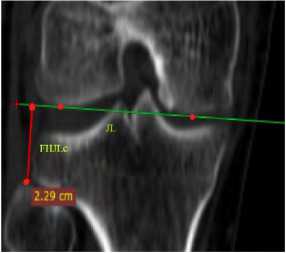

Линию коленного сустава (JL) строили в фронтальной (JL) и сагиттальной (JLс) проекциях, как касательную, которая соединяет две наиболее дистальные точки мыщелков бедренной кости. При измерениях в фронтальной плоскости линию сустава мы назвали дистальной (DJL), которая соответствует линии коленного сустава при полном разгибании ноги. При измерениях в аксиальной проекции линию сустава мы назвали задней (PJL), которая соответствует линии коленного сустава при сгибании коленного сустава под углом 90º.

Ширина бедренной кости (FW) — это расстояние между ME и LE в фронтальной плоскости (рис. 1 а и рис. 2 а). Ширина большеберцовой кости (ТW) — это диаметр большеберцовой кости на уровне большеберцового бугорка (TT) в сагиттальной плоскости, перпендикулярно диафизу большеберцовой кости. (рис. 1 г и рис. 2 г).

а

б

в

Рис.1. КТ анатомические ориентиры и линии: а и б – фронтальные проекции; в- аксиальная проекция; г, д и е - сагиттальные проекции.

После построения точек и линий мы измеряли длину отрезков:

LEDJL – отрезок от точки латерального надмыщелка до точки пересечения перпендикулярной линии с линией коленного сустава в фронтальной проекции;

MEDJL - отрезок от точки медиального надмыщелка до точки пересечения перпендикулярной линии с линией коленного сустава в фронтальной проекции;

ATDJL - отрезок от точки приводящего бугорка медиального надмыщелка до точки пересечения перпендикулярной линии с линией коленного сустава в фронтальной проекции (рис. 1 а и рис. 2 а);

FHJLс - отрезок от точки вершины головки малоберцовой кости в до точки пересечения перпендикулярной линии с линией коленного сустава в сагиттальной плоскости (рис. 1 б и рис. 2 б);

LEPJL - отрезок от точки латерального надмыщелка до точки пересечения перпендикулярной линии с линией коленного сустава в аксиальной проекции;

MEPJL - отрезок от точки латерального надмыщелка до точки пересечения перпендикулярной линии с линией коленного сустава в аксиальной проекции;

ATPJL - отрезок от точки приводящего бугорка медиального надмыщелка до точки пересечения перпендикулярной линии с линией коленного сустава в аксиальной проекции (рис. 1 в и рис. 2 в);

PPDJL - отрезок от точки нижнего полюса надколенника до точки пересечения перпендикулярной линии с линией коленного сустава в сагиттальной проекции;

ТТJL – отрезок от точки большеберцового бугорка до точки пересечения перпендикулярной линии с линией коленного сустава в сагиттальной проекции (рис. 1 г и рис. 2 г);

FHJL - отрезок от точки вершины головки малоберцовой кости до точки пересечения перпендикулярной линии с линией коленного сустава в сагиттальной проекции (рис. 1 д и рис. 2 д).

абв

г

е

Рис.2. МРТ анатомические ориентиры и линии: а и б – фронтальные проекции; в- аксиальная проекция; г, д и е - сагиттальные проекции.

Результаты

Абсолютные величины длины измеренных отрезков между каждым из анатомических ориентиров и линией коленного сустава по результатам компьютерной томографии пред- ставлены в таблице 1. Все абсолютные значения измеренных величин за исключением PPDJL (p = 0,832), были статистически значимы и имели различия между полами (P <0,05; таблица 1). Статистической разницы по возрасту отмечено не было (р=0.267).

Таблица 1

Показатели исследования результатов компьютерной томографии

|

Показатель |

Общие (n=60) |

Мужчины (n=23) |

Женщины (n=37) |

p |

|

ВОЗРАСТ |

43.067±13.42 |

40.609±12.168 |

44.595±14.086 |

0.267 |

|

ATDJL |

43.005±2.106 |

44.4±1.813 |

42.138±1.801 |

<0.001 |

|

MEDJL |

27.682±1.873 |

29.052±1.607 |

26.83±1.492 |

<0.001 |

|

LEDJL |

22.468±1.467 |

24±1.469 |

21.516±1.654 |

<0.001 |

|

TTJL |

27.413±3.315 |

29.322±2.419 |

26.227±3.266 |

<0.001 |

|

FHJL |

17.547±2.829 |

18.474±2.88 |

16.97±2.676 |

0.044 |

|

MEPJL |

27.657±1.905 |

29.091±1.696 |

26.765±1.435 |

<0.001 |

|

LEPJL |

22.503±2.118 |

23.909±1.597 |

21.63±1.937 |

<0.001 |

|

PPDJL |

10.681±3.193 |

10.793±2.993 |

10.611±3.351 |

0.832 |

|

ATPJL |

43.04±2.105 |

44.457±1.824 |

42.159±1.774 |

<0.001 |

|

FW |

77.92±6.452 |

84.43±3.83 |

73.873±3.916 |

<0.001 |

|

TW |

43.138±3.627 |

45.33±2.872 |

41.776±3.398 |

<0.001 |

|

FHJLc |

24.738±3.609 |

23.457±3.707 |

25.535±3.353 |

0.029 |

* - среднее значение (MS) ± средняя ошибка (SD)

При проведении таких же исследований при МРТ также абсолютные величины длины измеренных отрезков между каждым из анатомических ориентиров и линией коленного сустава по результатам магнитно-резонансной томографии представлены в таблице 2. Все абсолютные значения измеренных величин за исключением PPDJL (p = 0,261), были статистически значимы и имели различия между полами (P <0,05; таблица 2). Статистической разницы по возрасту отмечено не было (р=0.168).

При этом при КТ и МРТ исследованиях статистические значения измеренной длины отрезков не зависели от проекции, пола и возраста, однако данные компьютерной томографии показали большую точность измерений, что важно данное исследование возможно применять при наличии протеза после операции.

При проведении линейного регрессионного анализа расстояния от различных анатомических ориентиров по отношению к линии коленного сустава выявили слабую линейную зависимость измеренных величин за исключением расстояния TTJL (R 2 = 0.03 при р=0.004) отрезка от точки большеберцового бугорка до точки пересечения перпендикулярной линии с линией коленного сустава в сагиттальной проекции, в остальных измерениях, выполненных на сканограммах МРТ линейная зависимость была слабая, при высокой статистической значимости результатов, данные представлены на рис. 3.

При линейном регрессионном анализе данных компьютерной томографии отношения измеренных параметров к уровню линии коленного сустава линейные взаимоотношения величин были слабые, кроме отношений между FHJL и LEDJL (R2 = 0.069 при р=0.043) и TW (R2 = 0.077 при р=0.031), которые можно оценить как положительные, в остальных случаях отрицательные с высокой степенью статистической значимости.

Таблица 2

Показатели исследования результатов магнитнорезонансной томографии

|

Показатель |

Общие (n=273) |

Мужчины (n=101) |

Женщины (n=172) |

p |

|

ВОЗРАСТ |

46.066±15.944* |

44.327±14.89 |

47.087±16.489 |

0.168 |

|

ATDJL |

43.358±3.828 |

45.434±2.79 |

42.139±3.837 |

<0.001 |

|

MEDJL |

27.929±2.524 |

29.715±2.235 |

26.88±2.054 |

<0.001 |

|

LEDJL |

22.101±2.167 |

23.714±1.774 |

21.154±1.787 |

<0.001 |

|

TTJL |

28.153±3.383 |

29.707±3.589 |

27.24±2.9 |

<0.001 |

|

FHJL |

16.792±2.821 |

18.106±2.808 |

16.02±2.535 |

<0.001 |

|

MEPJL |

27.892±2.832 |

29.86±2.916 |

26.737±2.038 |

<0.001 |

|

LEPJL |

22.09±2.417 |

23.652±2.106 |

21.172±2.1 |

<0.001 |

|

PPDJL |

11.405±3.579 |

11.723±3.814 |

11.218±3.431 |

0.261 |

|

ATPJL |

43.225±2.943 |

45.252±2.754 |

42.035±2.343 |

<0.001 |

|

FW |

78.318±6.585 |

84.772±4.763 |

74.582±4.082 |

<0.001 |

|

TW |

42.206±4.42 |

45.646±3.829 |

40.187±3.379 |

<0.001 |

|

FHJLc |

24.106±3.575 |

25.935±3.761 |

23.032±2.988 |

<0.001 |

* - среднее значение (MS) ± средняя ошибка (SD)

Данные линейного регрессионного анализа показателей в аксиальной плоскости имели идентичные значения и степень достоверности. Таким образом по данным регрессионного анализа наиболее точным следует считать компьютерную томографию с определением расстояния от головки малоберцовой кости, с которыми наиболее выраженная корреляция с расстоянием от латерального надмыщелка и шириной большеберцовой кости в сагиттальной проекции.

Обсуждение

Восстановление нормального уровня коленного сустава (JL) необходимо для любого первичного и ревизионного ТЭКС, решение по-прежнему не найдено, как правильно определять линию коленного сустава по данным КТ или МРТ [19].

Интраоперационно при первичной операции, хирург может оценить нормальное положение JL в зависимости от толщины дистальной остеотомии бедренной кости, но если суставы значительно деформированы или это ревизионное вмешательство, когда нормальная анатомия изменена, поэтому просто построить касательную линию медиального и латерального мыщелков бедренной кости в качестве JL не представляется возможным. Ориентироваться на положение первичного бедренного компонента протеза интраоперационно нецелесообразно по причинам расшатывания, что происходит достаточно часто [20].

|

Отношение показателей FHJL/ |

МРТ (n=273) |

КТ (n=60) |

|

ATDJL |

, ^sW^e^-. ' 0 о ^ R'=0.0 38 10 15 FHJL 20 25 |

s - R2=0.01 ф Р=0.439 10 15 20 25 FHJL |

|

MEDJL |

0 ° 0 О 0 О ° . -Л-я - ° ° ° „ = я'тйиг , Р<0.001 10 15 20 25 FHJL |

S - ° R2=0.04 Р=0.127 10 15 20 25 FHJL |

|

LEDJL |

” " RiiO.113

P О • О * - ° 4л а ” 1 » °О _ о * В ° ’ ° ° я ®оао ® о 5 8 Чц е о 8 ^««8' & °*8о °8ео о о °й S" 6 оО1^ »%о|е О В»° ° о ° 10 15 20 25 FHJL |

» R2=0.069 ® - » Р=0.043 10 15 FHJL 20 25 |

|

TTJL |

=! ° - ° °°° ^оРс® . J О e ° 0 °- * ° я В 8 °еоо #>°= о-= ------ ° 0. Q ° ^ ” % •"•••' =■ ° ° ° ОО 10 15 FHJL 20 25 |

R2=0.001 6 Р=0Л5б »о • 10 15 20 25 FHJL |

|

MEPJL |

Ю Rj=0.076 Р<0.001 6 "^^Г^^р^ТХ?. „ г-о 1'о 15 FHJL 20 25 |

ш о°—=—оф °® ’ е ° ° ° R2=0.056 Р=0.069 10 15 FHJL 20 25 |

|

LEPJL |

« " RJ=0.105 P<0.001 ~> о а Ъ C 0g° ° -°o 0 ° о UD _ о л a Oo „ „ a _ r. Ш04 * » 8 » 8» 6 % о о 6 о о "_^- -1 ° * ^ e "-"^ » oo ° - • . 10 15 20 25 FHJL |

- OOP R2=0.041 oo ° P=0.121 10 15 FHJL 20 25 |

|

PPDJL |

” R2=0.039 P=0.001 о Q о» о ° 0 »° c d£- a ^ 8Ю«. £, ^«t о ° о о 6 о % s^ti^st^^ ° 0 8» . °3|?8у . % - . . " " о о& р О ° % ° ” 10 15 FHJL 20 25 |

”" R2=0.027 » P=0211 10 15 FHJL 20 25 |

|

ATPJL |

Р< 0.001 о ю " о о О 6 о о ° О °о 8 , о 0 ° о° о о ° Н ° ° ™“ ®о8 "w о О » 6°о 8 ° о --

10 15 FHJL 20 25 |

R2=0.016 = . P=0.333 10 15 FHJL 20 25 |

|

FW |

° " 0 ° ° 8 ° ° о1 V ° 6 ° о » о 0° 0 » 6 8 8 о ° ° 0 0 00 Р О О =С° ° ==°° ° ° О ° o ° *0 °* °™° 0 °°8b ^ ° %bi®o’a=* 6 °o9 a» e о 0a ” »'tec 8 ° ° о ° =»"» o^c^o 8 % ° 10 15 20 25 |

= . ° ° 0 ’ ° ° eo о R2=0.007 P=0.519 10 15 20 25 FHJL |

|

TW |

Ю R2=0-205 6 o e6 P<0.001 g 6 1 6 9" . ‘ «'.VIS . = # 10 15 FHJL 20 25 |

5 - „ o ° ° ° s" ° R2=0.077 ° P =0.031 10 15 FHJL 20 25 |

Рис. 3. Результаты сравнения линейного регрессионного анализа исследования между МРТ и КТ.

Поэтому использование анатомических ориентиров для определения положения JL широко применяется в клинической практике. Ориентиры можно разделить на два типа: костные ориентиры и ориентиры мягких тканей. Ориентиры мягких тканей, такие как рубец на мениске, могут быть разными и не столь отчетливыми во время операции [21], тогда как костные ориентиры более надежны во время операции. Наиболее часто используемые костные ориентиры — это приводящий бугорок, медиальный и латеральный надмыщелки, бугорок большеберцовой кости, головка малоберцовой кости и нижний полюс надколенника [22, 23, 24].

Хирурги могут оценить эти ориентиры на томограммах КТ или МРТ исследований до операции или пальпацией во время операции. Это хорошо работает если контралатеральное колено не изменено, но использование этого метода ограничено, когда невозможно найти изображения предыдущих обследований. Некоторые хирурги доверяют своим правилам: «два пальца от бугорка большеберцовой кости», «20 мм над головкой малоберцовой кости» или «на уровне нижнего полюса надколенника в положении разгибания». Однако, учитывая то, что небольшие изменения в позиции JL могут привести к гораздо худшим результатам, делает эти правила недостаточно надежными для широкого использования [25, 26, 27].

Таким образом, становятся понятными стремления хирургов к точным методам, которые можно применить к большей части коленных суставов, для достижения этой цели во многих исследованиях измеряли абсолютные расстояния от достаточно четких ориентиров до уровня суставной щели, которые можно определять на томограммах и интраоперационно, но их результаты показали большую вариабельность в зависимости от возраста, пола, массы тела индексы и расы [16, 23, 24].

Одним из наиболее надежных считается AT - точка прикрепления приводящей мышцы, которая не изменяется во время повторных операций. Iacono et al. впервые использовали AT в качестве ориентиров для определения JL, продемонстрировали его повторяемость и точность до операции и интраоперационно [23].

Другие авторы предлагают для этих целей верхушку головки малоберцовой кости FH, которая может быть точным ориентиром для определения JL [24]

Регрессионный анализ, основанный на наших данных, показал, что наиболее точным следует считать компьютерную томографию с определением расстояния от головки малоберцовой кости, с которыми наиболее выраженная корреляция с расстоянием от латерального надмыщелка и шириной большеберцовой кости в сагиттальной проекции.

Проведенное нами исследование имеет некоторые ограничения и недостатки, мы не проводили сравнительный анализ анатомических измерений на противоположной конечности, отбор пациентов был не идеален, в силу определенных причин нам не удалось провести сравнение результатов исследований КТ и МРТ исследования на одной выборке пациентов, тем не менее наши данные подтвердили основные тенденции, выявленные в работах других авторов, что говорит о высокой актуальности исследования и необходимости проведения дальнейших исследований.

Вывод

Уровень линии коленного сустава по компьютерной томографии, измеренный от головки малоберцовой кости в фронтальной плоскости, можно оценить как достоверный и надежный ориентир для определения местонахождения нормальной линии коленного сустава с высокой степенью статистической значимости.

Список литературы Определение уровня суставной щели коленного сустава: обсервационное исследование

- Морозов С. П., Терновой С.К., Насникова И. Ю., Королев А. В., Филистеев П. А., Ильин Д. О. Многоцентровое исследование диагностической эффективности магнитно-резонансной томографии коленного сустава. КРЕМЛЕВСКАЯ МЕДИЦИНА. КЛИНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 2009;3:48–53. [Morozov S. P., Ternovoi S.K., Nasnikova I. Yu., Korolev A. V., Filisteev P. A., Il’in D. O. Mnogotsentrovoe issledovanie diagnosticheskoi effektivnosti magnitno-rezonansnoi tomografii kolennogo sustava. KREMLEVSKAYA MEDITSINA. KLINICHESKII VESTNIK 2009;3:48–53]

- Кавалерский Г.М., Серова Н. С., Сметанин С.М., Лычагин А. В., Рукин Я. А. Роль многосрезовой компьютерной томографии при первичном эндопротезировании коленного сустава. Вестник рентгенологии и радиологии. 2018; 99 (1): 43–6. DOI: 10.20862/0042-4676-2018-99-1-43-6. [Kavalerskii G.M., Serova N. S., Smetanin S.M., Lychagin A. V., Rukin Ya. A. Rol’ mnogosrezovoi komp’yuternoi tomografii pri pervichnomendoprotezirovanii kolennogo sustava. Vestnik rentgenologii iradiologii. 2018; 99 (1): 43–6. DOI: 10.20862/0042-4676-2018-99-1-43-6.]

- Козадаев М.Н., Гиркало М.В., Деревянов А.В., Кауц О.А., Мандров А.В. Идентификация референтной линии коленного сустава в зависимости от гендерных и антропометрических параметров у пациентов, нуждающихся в тотальной артропластике. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (3): 557–560. [Kozadaev M.N., Girkalo M.V., Derevyanov A.V., Kauts O.A., Mandrov A.V. Identifikatsiya referentnoi linii kolennogo sustava v zavisimosti ot gendernykh i antropometricheskikh parametrov u patsientov, nuzhdayushchikhsya v total’noi artroplastike. Saratovskii nauchno-meditsinskii zhurnal 2018; 14 (3): 557–560]

- Маланин Д.А., Володин И. В., Сучилин И. А., Демещенко М.В. Связанные с полом особенности строения областей прикрепления передней крестообразной связки. Травматология и ортопедия России. 2020;26(4):80-92. doi: 10.21823/2311–2905–2020-26-4-80-92. [Malanin D.A., Volodin I. V., Suchilin I. A., Demeshchenko M.V. Svyazannye s polom osobennosti stroeniya oblastei prikrepleniya perednei krestoobraznoi svyazki. Travmatologiya i ortopediya Rossii. 2020;26(4):80-92. doi: 10.21823/2311–2905–2020-26-4-80-92.]

- Пихута Д.А., Абович Ю.А., Бронов О.Ю., Кабанова Ю. В., Крылова Т. А. К вопросу о КТ анатомии мягких тканей коленного сустава. Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н. И. Пирогова 2016; 3(11): 81–84. [Pikhuta D.A., Abovich Yu.A., Bronov O.Yu., Kabanova Yu. V., Krylova T. A. K voprosu o KT anatomii myagkikh tkanei kolennogo sustava. Vestnik Natsional’nogo mediko-khirurgicheskogo Tsentra im. N. I. Pirogova 2016, t. 11, № 3, str. 81–84]

- Fan, A., Xu, T., Li, X. et al. Using anatomical landmarks to calculate the normal joint line position in Chinese people: an observational study. J Orthop Surg Res 13, 261 (2018). https://doi.org/10.1186/s13018-018-0963-2.

- Clave A, Le Henaff G, Roger T, Maisongrosse P, Mabit C, Dubrana F. Joint line level in revision total knee replacement: assessment and functional results with an average of seven years follow-up. Int Orthop. 2016;40(8): 1655–62. https://doi.org/10.1007/s00264-015-3096-9.

- Romero J, Seifert B, Reinhardt O, Ziegler O, Kessler O. A useful radiologic method for preoperative joint-line determination in revision total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2010;468(5):1279–83. https://doi.org/10. 1007/s11999-009-1114-1.

- Singerman R, Heiple KG, Davy DT, Goldberg VM. Effect of tibial component position on patellar strain following total knee arthroplasty. J Arthroplast. 1995;10(5):651–6.

- Singerman R, Davy DT, Goldberg VM. Effects of patella alta and patella infera on patellofemoral contact forces. J Biomech. 1994;27(8):1059–65.

- Martin JW, Whiteside LA. The influence of joint line position on knee stability after condylar knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 1990;259: 146–56.

- Fornalski S, McGarry MH, Bui CN, Kim WC, Lee TQ. Biomechanical effects of joint line elevation in total knee arthroplasty. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2012;27(8):824–9. https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2012.05.009.

- Hofmann AA, Kurtin SM, Lyons S, Tanner AM, Bolognesi MP. Clinical and radiographic analysis of accurate restoration of the joint line in revision total knee arthroplasty. J Arthroplast. 2006;21(8):1154–62. https://doi.org/10.1016/j.arth.2005.10.026.

- Partington PF, Sawhney J, Rorabeck CH, Barrack RL, Moore J. Joint line restoration after revision total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 1999; 367:165–71.

- Pereira GC, von Kaeppler E, Alaia MJ, Montini K, Lopez MJ, Di Cesare PE, Amanatullah DF. Calculating the position of the joint line of the knee using anatomical landmarks. Orthopedics. 2016;39(6):381–6. https://doi.org/10. 3928/01477447–20160729–01.

- Servien E, Viskontas D, Giuffre BM, Coolican MR, Parker DA. Reliability of bony landmarks for restoration of the joint line in revision knee arthroplasty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2008;16(3):263–9. https://doi.org/10. 1007/s00167-007-0449-y.

- Insall J, Salvati E. Patella position in the normal knee joint. Radiology. 1971;101(1):101-104.

- Caton J, Deschamps G, Chambat P, Lerat JL, Dejour H. Patella infera: apropos of 128 cases [in French]. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 1982;68(5):317-325.

- Pereira GC, von Kaeppler E, Alaia MJ, Montini K, Lopez MJ, Di Cesare PE, Amanatullah DF. Calculating the position of the joint line of the knee using anatomical landmarks. Orthopedics. 2016;39(6):381–6. https://doi.org/10. 3928/01477447-20160729-01.

- Romero J, Seifert B, Reinhardt O, Ziegler O, Kessler O. A useful radiologic method for preoperative joint-line determination in revision total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2010;468(5):1279–83. https://doi.org/10. 1007/s11999-009-1114-1.

- Khan WS, Bhamra J, Williams R, Morgan-Jones R. “Meniscal” scar as a landmark for the joint line in revision total knee replacement. World J Orthop. 2017;8(1):57–61. https://doi.org/10.5312/wjo.v8.i1.57.

- Servien E, Viskontas D, Giuffre BM, Coolican MR, Parker DA. Reliability of bony landmarks for restoration of the joint line in revision knee arthroplasty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2008;16(3):263–9. https://doi.org/10. 1007/s00167-007-0449-y.

- Iacono F, Lo Presti M, Bruni D, Raspugli GF, Bignozzi S, Sharma B, Marcacci M. The adductor tubercle: a reliable landmark for analysing the level of the femorotibial joint line. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013;21(12): 2725–9. https://doi.org/10.1007/s00167-012-2113-4

- Havet E, Gabrion A, Leiber-Wackenheim F, Vernois J, Olory B, Mertl P. Radiological study of the knee joint line position measured from the fibular head and proximal tibial landmarks. Surg Radiol Anat. 2007;29(4):285–9. https://doi.org/10.1007/s00276-007-0207-3.

- Singerman R, Heiple KG, Davy DT, Goldberg VM. Effect of tibial component position on patellar strain following total knee arthroplasty. J Arthroplast. 1995;10(5):651–6.

- Mason M, Belisle A, Bonutti P, Kolisek FR, Malkani A, Masini M. An accurate and reproducible method for locating the joint line during a revision total knee arthroplasty. J Arthroplast. 2006;21(8):1147–53. https://doi.org/10.1016/ j.arth.2005.08.028.

- Laskin RS. Joint line position restoration during revision total knee replacement. Clin Orthop Relat Res. 2002;404:169–71.