Определение видовой принадлежности лиственницы в Еврейской автономной области и оценка ее фитосанитарного состояния

Автор: Амяга Е.Н., Исаев С.П.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 1 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время особенно остро стоит вопрос об изучении на генетическом уровне ценных лесных пород с целью обеспечения их сохранности, видовой идентификации и контроля происхождения древесины. Одной из таких важных в экологическом и экономическом отношениях хвойных пород нашей страны является лиственница (Larix). Сохранение и изучение генетического разнообразия видов лесных растений, в том числе на территории Еврейской автономной области, - одна из фундаментальных проблем современных ботаники, экологии, генетики и дендрологии . В статье проанализированы образцы хвои насаждений лиственницы, собранные в Еврейской автономной области. С помощью генетического метода подобраны необходимые для анализа локусы, при помощи которых проанализированы видовые особенности Larix gmelinii и Larix sibirica. Не менее актуальной является проблема поражения растений фитопатогенами. Фитопатоген - это возбудитель болезни растений, который выделяет биологически активные вещества, губительно действующие на обмен веществ, поражая корневую систему, нарушая функцию хлоропластов, ростовые процессы, поступление питательных веществ. Нарушение обмена веществ в клетках и органах растений, приводящее к снижению продуктивности либо к их полной гибели, способствует потере целостности популяций и наносит огромный вред как сельскохозяйственным культурам, так и лесообразующим породам. В работе приведены результаты анализа фитосанитарного состояния насаждений лиственницы и выявлен процент здоровых и пораженных насаждений по районам. Проведенный комплексный анализ показал, что лабораторные методы успешно дополняют друг друга. Используя одновременно несколько методик для выявления фитопатогена, возможно дать полную и верную характеристику его таксономических и биологических особенностей. Своевременная и точная идентификация фитопатогенных грибов необходима для изучения их эволюции и взаимоотношений с растениями-хозяевами, генетических основ восприимчивости и устойчивости растений, что в итоге должно помочь в разработке способов борьбы с патогенами.

Лиственница, larix gmelinii, larix sibirica, еврейская автономная область, фитосанитарное состояние, фитопатогены

Короткий адрес: https://sciup.org/143177507

IDR: 143177507 | УДК: 575:582.475(571.621) | DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-1-3-9

Текст научной статьи Определение видовой принадлежности лиственницы в Еврейской автономной области и оценка ее фитосанитарного состояния

Актуальность (постановка проблемы)

Разработка методов выявления полиморфизма ДНК и работа с генетическими маркерами позволяет вести мониторинг динамики генетического разнообразия. За последние десятилетия, благодаря развитию лесной генетики, осуществляются программы воспроизводства и восстановления природных популяций лесных пород, охарактеризована генетическая изменчивость хозяйственно ценных видов и видов, находящихся под угрозой исчезновения. Самой распространенной и экономически значимой лесной породой на планете является лиственница ( Larix ). Ареал ее произрастания обширен – Урал, Западная Сибирь, Алтай, Саяны, Дальний Восток, Китай, северо-запад Монголии [1–3]. Ее древесина, благодаря прочности и устойчивости к гниению, используется в судостроении, строительстве гидротехнических сооружений, получении целлюлозы. Лиственница также является декоративной породой и широко применяется в озеленении городов и в зеленом садово-парковом строительстве, но перспектива разведения лиственницы в городских условиях, где сильно сказывается техногенная нагрузка на древесные организмы, изучается до сих пор.

Насаждения лиственницы в Еврейской автономной области (ЕАО) встречаются повсеместно и обладают различными фенотипическими особенностями [4], в том числе величина и цвет шишки; длина, цвет и форма хвои, а также высота и диаметр ствола. Фитосанитарное состояние насаждений при визуальном осмотре оценено достаточно высоко, но для предотвращения развития заболеваний, которые на первых этапах развития визуально не определяются, возникла необходимость диагностики заболеваемости фитопатоген-ными организмами.

При подборе ядерных микросателлитных локусов для сравнения генетических профилей лиственницы даурской и лиственницы сибирской, а также их подвидов проанализировали 19 локусов. Из них для видовой идентификации были отобраны лишь 5, с разными показателями для разных видов Larix (табл. 5) [2]. Отбор именно этих 5 локусов обусловлен тем, что показатели длин у Larix dahurica и Larix sibirica по ним отличаются, а по остальным локусам разницы в значениях не наблюдалось.

В результате анализа 142 образцов лиственницы на территории ЕАО отмечено полное соответствие показателям длин и характеристик для ядерных микросателлитных локусов, указанных в табл. 5 для Larix dahurica и Larix sibirica и их подвидов.

Цель работы – определить генетическим методом видовую принадлежность лиственницы в ЕАО и провести оценку ее фитосанитарного состояния микробиологическим и микроскопическим методами, выявить род и вид возбудителя инфекции.

В лаборатории лесной генетики в филиале ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Хабаровского края» проводятся комплексные исследования фитопатогенов. Результаты выполняемых работ позволяют не только определить наличие возбудителя инфекции, но и дать его полную характеристику.

Генетический метод обнаружения возбудителя инфекции позволяет его обнаруживать, когда видимых признаков поражения еще нет, что обеспечивает своевременное принятие мер по защите растения. Обеспечивается возможность выполнения скрининговых исследований на заболевания вирусной, грибковой или бактериальной природы.

Объект и методы исследования

В августе 2020 года проведено визуальное обследование насаждений лиственницы на территории ЕАО в 7 лесничествах (табл. 1) на предмет видовой принадлежности и зараженности фитопатогенами.

Исходя из актуальности темы, объектами изучения являлись лиственница даурская Larix gmelinii (Rupr .) Kuzen. и лиственница сибирская ( Larix sibirica Ledeb .).

Таблица 1

Распределение образцов лиственницы по лесничествам Еврейской автономной области

Table 1

Distribution of larch samples by the forest areas of Jewish Autonomous Region

|

Лесничество/ участковое лесничество/квартал/выдел |

Количество образцов |

|

Биробиджанское/Городское/68/14 |

40 |

|

Облученское/Облученское/200/20 |

40 |

|

Облученское/Облученское/200/30 |

20 |

|

Облученское/Облученское/200/31 |

7 |

|

Облученское/Облученское/200/21 |

5 |

|

Биробиджанское/ Смидовичское/130/18 |

10 |

|

Питомник 33,34 кв |

20 |

Характеристика ядерных микросателлитных локусов, отобранных для сравнения Larix dahurica и Larix sibirica [9, 13, 14]

Table 2

Characteristics of nuclear microsatellite loci selected for the comparison of Larix dahurica and Larix sibirica [9, 13, 14]

|

Локус |

Нуклеотидная последовательность |

Температура отжига |

Размер фрагмента (Бондар, 2018) |

|

Ls_1524449 |

FW: CGACAACACAGTCCATTTCATC RV: ACATCTATTCCCCTCCCAATTC |

Touchdown 60–51 оC |

179 |

|

Ls_951631 |

FW: GAAACATCGTGACTTCCTTTGA RV: CAACGAAACAATGGCTACAAAC |

Touchdown 60–51 оC |

150 |

|

Ls_254200 |

FW: TTGTAATGCACCTTCAACTCCA RV: ACCATTTTGGGCAGTGTTTG |

Touchdown 60–51 оC |

252 |

Ядерные микросателлитные локусы, изменчивость которых была проанализирована для сравнения образцов лиственницы даурской и лиственницы сибирской, представлены в табл. 2.

ПЦР проведена с использованием набора лиофилизованных готовых реакционных смесей GenPakTM PCR Core (0.5 ml) производства ООО «Лаборатория Изоген» [13].

Визуализация ПЦР-продуктов проведена методом вертикального электрофореза в 5%-м полиакриламидном геле [2]. В качестве маркера стандартных длин использовалась ДНК плазмиды pBR322, обработанная рестриктазой Hpa II.

Размер ампликонов определяли в программе Photo-Capt. Анализ полученных генотипов проводили в программе GenAlEx 6.2 [13].

Для выявления возможных фитопатогенов образцы хвои лиственницы высушивали на фильтровальной бумаге в чашке Петри, затем спустя 3 суток микроскопическим методом определяли наличие фитопатогенов.

В работе также использовали методы анализа ДНК, описанные или разработанные в Инсти- туте леса НАН Беларуси. Выделение ДНК проводили методом СТАВ [10, 11]. Для диагностики фитопатогенов в полимеразно-цепной реакции (ПЦР) использовали 2 типа праймеров: универсальные и видоспецифические (табл. 3).

Детекцию результатов проводили с помощью горизонтального электрофореза в 2%-м агарозном геле, визуализацию продуктов проводили путем окрашивания в растворе бромистого этидия. В качестве контроля использовали заранее подготовленные поврежденные ткани и плодовые тела патогенов [1, 9].

Результаты и обсуждение

Данная исследовательская работа является частью работ Российского центра защиты леса (РЦЗЛ) по созданию единой генетической базы данных основных лесообразующих пород.

В табл. 4 отображены результаты видовой идентификации лиственницы.

У 57 образцов от общего отобранного объема выявлены незначительные отличия от показателей лиственницы даурской в длине фрагмента в области локуса bcLK 232 и UAKLly6, но эти дан-

Таблица 3

Универсальные праймеры для определения рибосомальной ДНК грибов-патогенов

Table 3

Universal primers for the determination of pathogenic fungi ribosomal DNA

|

Локус |

Праймер, последовательность нуклеотидов |

|

ITS (рДНК) |

ITS1 tcc-gta-ggt-gaa-cct-gcg-g (Daniel K. Manter 1, Jorge M. Vivanco, 2007) ITS2 gct-gcg-ttc-ttc-atc-gat-gc (Daniel K. Manter 1, Jorge M. Vivanco, 2007) ITS3 gca-tcg-atg-aag-aac-gca-gc (Daniel K. Manter 1, Jorge M. Vivanco, 2007) ITS4 tcc-tcc-gct-tat-tga-tat-gc (Daniel K. Manter 1, Jorge M. Vivanco, 2007) |

Результаты видовой идентификации лиственницы по лесничествам Еврейской автономной области

Table 4

Results of larch species identification in the forest areas of Jewish Autonomous Region

Среди проанализированных образцов также выявлены 4 образца, все показатели в области обследованных локусов по которым соответствуют лиственнице сибирской.

С целью подтверждения полученных результатов были проведены дополнительные исследования по видовой идентификации на основании методики, представленной в рамках магистерской диссертации Е.И. Бондар под руководством к.б.н. Н.В. Орешковой «Разработка микросателлитных маркеров лиственницы сибирской на основании полногеномного de novo секвенирования».

Проведенные на основании указанной ра- боты исследования подтвердили принадлежность исследуемых образцов к лиственницам Гмелина и Каяндера и близким им таксонам, а также выявлены гибридные формы у 81 образца.

В области локуса Ls_1524449 в анализируемых образцах «выявлены нестабильные спектры с большим числом нуль-аллелей», что, согласно методике, описанной в работе Е.И. Бондар, является характерным для лиственницы Гмелина (L. gme-linii) и для лиственницы Каяндера (L. cajanderi) (табл. 5).

В области локуса Ls_951631, по данным Е.И. Бондар, «в популяции лиственницы Каянде-ра отмечен слишком большой разброс в различии аллельных вариантов. А для лиственницы сибир-

Т аблица 5

Характеристика ядерных микросателлитных локусов, подобранных для видовой идентификации Larix

Table 5

of nuclear microsatellite loci selected for Larix species identification

Анализ локуса Ls_254200 показал слабую полиморфность для исследуемых образцов, хотя изначально они выглядели мономорфными, что соответствует показателям лиственниц Каяндера и Гмелина, но не соответствует описанным в методике показателям для лиственницы сибирской – «полиморфный, но с большим числом нуль-алле-лей и нестабильной амплификацией» (табл. 5).

Фитопатологическое обследование насаждений лиственницы в Еврейской автономной области

Для выявления и характеристики состояния насаждений лиственницы в ЕАО проведено комплексное обследование на наличие фитопатоген-ной флоры.

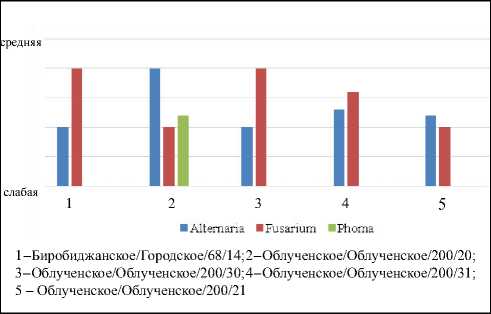

В результате в 32 исследуемых образцах хвои лиственницы из Облученского и Биробиджанского лесничеств методом электронной микроскопии обнаружены споры грибов из рода Fusarium, Alternaria, вызывающие загнивание семян, проростков, всходов и в целом полегание сеянцев, а в 4 образцах хвои лиственницы из Облученского лесничества грибы из рода Phoma, которые вызывают сухую гниль. Заражение растений патогеном происходит в период переувлажненности почвы через хвою, контактирующую с землей, затем патоген распространяется вдоль по стеблю и вызы-

Рис. Степень зараженности патогенными грибами образцов почвы из 5 питомников Еврейской автономной области

Fig. The degree of infection with pathogenic fungi of soil samples from 5 nurseries of the Jewish Autonomous Region вает гибель верхушечной почки растения [2, 5].

Следует отметить, что резервуаром Alternar-ia являются отмирающие растения и растительные остатки, с которых гриб попадает в почву. Наряду с другими грибами Alternaria принимает участие в разложении и минерализации растительных остатков. Этому способствует огромный комплекс ферментов [9].

Степень зараженности во всех исследуемых образцах преимущественно слабая (рис.).

Основываясь на совокупности лабораторных методов, удалось определить подходы к обнаружению фитопатогенов, что позволяет предложить комплекс мероприятий по защите растений.

Заключение

В результате выполнения работы:

-

- отобраны локусы, отработаны праймеры к ним, по которым возможно выявить различия между лиственницей даурской и лиственницей сибирской и их подвидами, а также сравнить их генетические профили;

-

- определены значения длин фрагментов ДНК, отмечены характерные показатели полиморфизма в области отобранных 5 локусов.

На основе проведенного анализа выявлено, что среди проанализированных образцов лиственницы 4 образца из Облученского лесничества являются лиственницей сибирской ( Larix sibirica ), 81 образец – лиственница Гмелина ( Larix dahuri-ca), 57 образцов являются гибридами.

Проведенный комплексный лабораторный анализ показал, что лабораторные методы успешно дополняют друг друга. Используя одновременно несколько лабораторных методик для выявления фитопатогена, возможно дать полную и верную характеристику его таксономических и биологических особенностей. Своевременная и точная идентификация фитопатогенных грибов необходима для изучения их эволюции и взаимоотношений с растениями-хозяевами, генетических основ восприимчивости и устойчивости растений, что в итоге должно помочь в разработке способов борьбы с патогенами.

Список литературы Определение видовой принадлежности лиственницы в Еврейской автономной области и оценка ее фитосанитарного состояния

- Бобров Е.Г. Лесообразующие хвойные СССР. Л.: Наука, 1987. 189 с.

- Бондар Е.И. Разработка микросателлитных маркеров лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) на основе полногеномного de novo секвенирования: автореф. магистр. дис. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018. 65 с.

- Дылис Н.В. Лиственница. М.: Лесн. пром-сть, 1981. 96 с.

- Куренцова Г.Э. Естественные и антропогенные смены растительности Приморья и Южного Приамурья. Новосибирск: Наука, 1973. 230 с.

- Орешкова Н.В. Популяционно-генетические параметры лиственницы Гмелина в Восточном Забайкалье // Вестник ТГУ. 2009. № 328. С. 193-198.

- Орешкова Н.В. Аллозимный полиморфизм ферментов лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) и лиственницы Каяндера (Larix cajanderi Mayr) // Хвойные бореальной зоны. 2008. Т. XXV, № 1-2. С. 160-167.

- Орешкова Н.В., Белоконь М.М., Жамъянсурен С. Изменчивость ядерных микросателлитных локусов у лиственниц Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) и камчатской (Larix kamtchatica (Rupr.) // Хвойные бореальной зоны. 2012. Т. 30, № 1-2. С. 145-151.

- Политов Д.В. Генетика популяций и эволюционные взаимоотношения видов сосновых Северной Евразии: автореф. дис.... докт. биол. наук. М.: Ин-т общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, 2007. 47 с.

- Bousquet J., Simon L., Lalonde M. DNA amplification from vegetative and sexual tissues of trees using polyemerase chain reaction // Can. J. For. Res. 1990. Vol. 20. P. 254-257.

- Hamrick J.L. Response of forest trees to global environmental changes // Forest Ecology and Management. 2004. Vol. 197, N 1-3. P. 323-335.

- Khasa D.P. Contrasting microsatellite variation between sub-alpine and western larch, two closely related species with different distribution patterns // Molecular Ecology. 2006. Vol. 15, N 13. P. 3907-3918.

- Isoda K. Isolation and characterization of microsatellite loci from Larix kaempferi // Molecular Ecology. 2006. Vol. 6, N 3. P. 664-666.

- Peakall R., Smouse P.E. GENALEX 6: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research // Molecular Ecology Notes. 2006. Vol. 6. P. 288-295.

- Taheri S. Mining and Development of Novel SSR Markers Using Next Generation Sequencing (NGS) Data in Plants // Molecules. 2018. Vol. 23, N 2. P. 399.