Определение взаимозависимостей в системной регуляции артериального давления у «нормотоников» и гипертоников

Автор: Шутов А.Б., Лобова О.Е., Мацканюк А.А., Остапук В.И.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 9-1 (84), 2023 года.

Бесплатный доступ

Типичные суточные профили артериального давления (АД) были исследованы методом долевых тенденций (ДТ). Было установлено, что в системной регуляции АД между блоком сопротивления периферических сосудов (СПС) и блоком регуляции сердечного выброса (СВ) присутствует антагонизм, в результате которого выявляется доминирующий регулятор. Было выявлено, что у «нормотоников» доминирует блок СПС, а у гипертоников в регуляции АД доминирует блок СВ.

Суточный профиль ад, континуум, системная регуляция, доминанты, антагонизм, метрические модели, долевая тенденция, накопительная вариабельность

Короткий адрес: https://sciup.org/170200634

IDR: 170200634 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-9-1-42-51

Текст научной статьи Определение взаимозависимостей в системной регуляции артериального давления у «нормотоников» и гипертоников

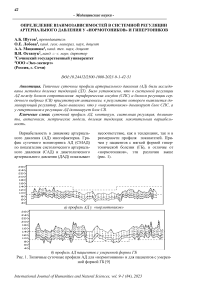

Вариабельность в динамике артериального давления (АД) многофакторна. График суточного мониторинга АД (СМАД) по показателям систолического артериального давления (САД) и диастолического артериального давления (ДАД) показывает несоответствие, как в тенденциях, так и в размерности профиля показателей. Причем у пациентов с мягкой формой гипертонической болезни (ГБ), в отличие от «нормотоников», эти различия выше (рис. 1).

а) профиль АД у «нормотоников»

б) профиль АД пациентов с умеренной формы ГБ

Рис. 1. Типичные суточные профили АД для «нормотоников» и для пациентов с умеренной формой ГБ [9]

Основное внимание в исследованиях динамики АД при СМАД уделяется показателям тенденции и вариабельности. В тенденциях ночных и дневных уровней рассматривается амплитуда суточного ритма, а также динамика утреннего подъема. Наиболее востребованными для анализа СМАД являются величины «нагрузки давлением», влияющие на «органы-мишени». В русскоязычной литературе эти показатели АД обозначаются как индекс времени (ИВ), и как индекс площади (ИП) [9, с. 10].

Физиологическая значимость различных звеньев в регуляции артериального давления изучена весьма слабо. В общем плане считается, что прессорные системы обладают более сильным эффектом и большими функциональными резервами, чем депрессорные. Взаимодействия гормонов в регуляции гемодинамики также изучены мало [1, 15].

CM локальные регуляторы объем крови цирку л и рующие регуляторы

Артериальное давление

- адренореце ггторы (Т) * NO (4) - Гематокрит (t)

-адренорецепторы (X) • эндотелии (Т)

• [Н+] (4-)

• кислород(Т)

• аденозин (4)

• простагландины (*)

Регуляция системного артериального давления. Стрелка вверх - стимуляция;

стрелка вниз - ингибирование или снижение значения параметров;

ЧСС - частота сердечных сокращений;

УО-ударный объем;

ПСНС - парасимпатическая нервная система;

СНС - симпатическая нервная система;

СМ - сократимость миокарда;

ВВ - венозный возврат;

АДГ - антидиуретический гормон;

ПНП - предсердный натрийуретический пептид

• альдостерон (Т)

• АДГ (^)

- СНС(Т)

-ПНЯ (4)

• ангиотензин И (Т) • а., • катехоламины (4) • р.

СВ прямая

• пенс (*)

•СНС(1)

• катехоламины (т)

Сопротивление периферических сосудов

Сердечный выброс

(I тонус вен задержка Na . Н,О почками

\ -CHCfT)

жаждд (Т) * катекол^мины вязкость крови

ВВ

ЧСС

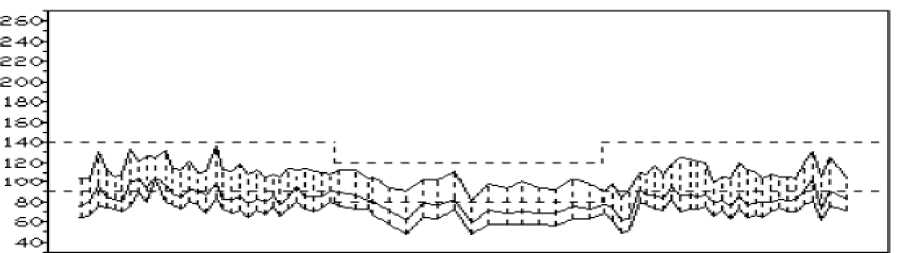

Рис. 2. Иерархическая схема регуляции артериального давления

На рисунке 2 иерархия регуляции АД представлена блоком сердечного выброса (СВ) и блоком сопротивления периферических сосудов (СПС). На блок СВ влияет частота сердечных сокращений (ЧСС) и центры регуляции сердечного выброса (СВ). Регуляция ЧСС достаточно подробно описана двухконтурной моделью Р.М. Баевского,1976. Величина же СВ зависит от силы сократимости миокарда (СМ) и функционального состояния центров регуляции венозного возврата (ВВ).

Блок регуляции СПС зависит от состояния микроциркуляторного русла, включающего способность биотранспорта веществ через клеточные мембраны, состояния тонуса артериол и венул, а также влияния гуморальных регуляторов [14].

Оценка типа гемодинамики зависит так же от состояния системных механизмов регуляции, обеспечивающих изменение быстрых, медленных и сверхмедленных уровней регуляции АД. На перестройку регуляции АД могут оказывать влияние эмоций, факторы внешней среды, физические нагрузки, и внутренние биоритмы человека [2]. Однако, как показывают исследования физиологических регуляций САД и ДАД, соотношение и значимость различных звеньев, а также их взаимодействия изучены мало [13, 14].

Изменчивость показателей САД (или ДАД) в течение суток представляет гармонику (рис. 3) натуральных величин. Черты варьирования этой гармоники могут быть отражены амплитудными приростами.

Рис. 3. Гистограмма амплитудных приростов в суточном профиле показателей САД у «нормотоников»

«значений параметров» пространства-времени (двумерная модель), а также формой связи между зависимой и независимой переменной [17], позволяющей отражать все факторы внешних влияний и факторы регуляции межсистемной морфофункциональной физиологической системы [11].

Разностный амплитудный ряд между показателями САД (рис. 3) образует двойственные числа - они являются одновременно и количественными, и порядковыми, где «количество» замкнуто на пространство, а «порядок» - на время [18]. Расстояние между точками данной метрики континуума через амплитуды перехода отражают внутрисистемные взаимодействия [3]. Образуемые в результате двоич- ные функции от двоичных переменных требуют сохранения структуры вариационного ряда на всех иерархических уровнях [16].

Определение интервала разницы между последующим и предыдущим показателем в динамике суточного профиля САД образует амплитудный показатель прироста (Рис.3), который отражает внутреннюю связь двоичных переменных между предыдущим и последующим показателями ( Д ± ).

( Д ± = C i+1 - C i ).

Положительный амплитудный прирост в профиле САД ( Д + ) будет отражать состояние регуляции в блоке СПС (рис. 1), а отрицательный прирост ( Д - ) - регулирующие влияния блока СВ [21].

Рис. 4 Динамика ДАД (— нат) и динамика межинтервальных амплитуд (— ор) , в показателях долевой тенденции

Показатель долевой тенденции (ДТ) в динамике данного ряда (---ОР) отражает и циркадный ритм (рис. 4), и внутрисистем- ные регулирующие взаимодействия циклического характера по отношению к ряду НАТ. Регулирующие взаимодействия, ко- торые мы рассматриваем, основаны исключительно на оценках внутренней динамики и применимы к любым системам [17].

Вопросы биологической кибернетики ставят важные вопросы об этапах разрешения антагонистического взаимодействия. «Как происходит становление антагонизма, или это определенные этапы развертывания диалектического противоречия на определенном уровне» [7], пока является темой научных исследований [20, 10].

Внутрисистемные антагонистические взаимодействия, возникающие в иерархических схемах между регуляторами двоичных переменных [16], характеризуются накопительными тенденциями [8], которые создают возможность выбора (селек- ции) доминирующего регулятора в системе [17]. В результате, перестройка доминант в структурной иерархии, возможно, может создавать системный потенциал влияния на другие системы организма [12, 11].

Чтобы получить следующий уровень иерархии в системной регуляции из динамики ряда ОР (рис. 5) выделяются в отдельные ряды амплитуды положительных и отрицательных интервалов. Вычисленные накопительные частоты этих возрастающих (+) и убывающих (–) рядов имеют такие же тенденций параметров (рис. 5) общего ряда (ОР). Эта взаимозависимость, однако, не позволяет выявлять циклические и регулирующие тенденции между регуляторами.

Рис. 5. Гармоники взаимозависимых долевых тенденций:

--(+) - возрастающие;-----(-) - убывающие;--ОР инт- общий ряд.

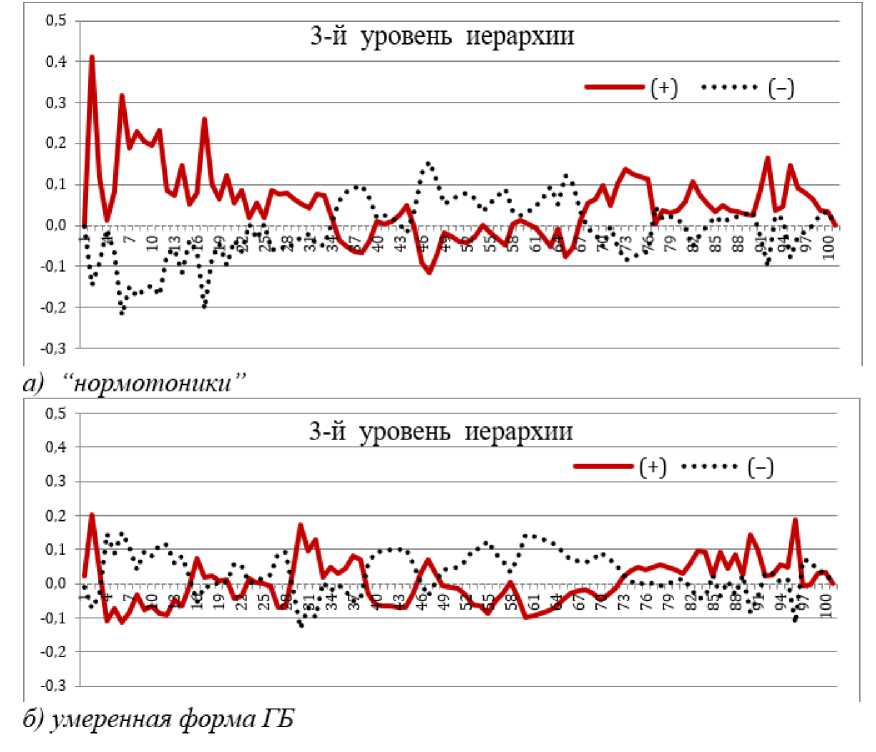

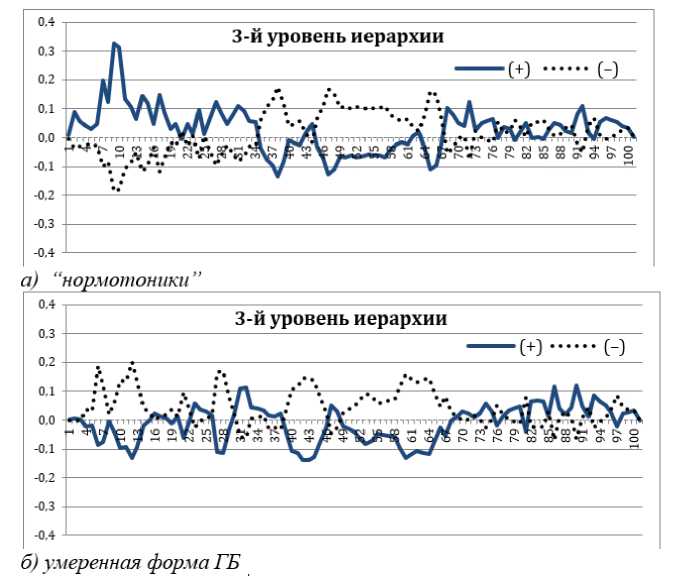

Удаление из возрастающих и убывающих амплитудных рядов тенденции гармоники (ОРинт) позволяет удалить присутствие циркадного ритма и оставить только антагонистические тенденции регуляторов (рис. 6 а) и б)). На данной мер- ной модели активная (+,+…+) и пассивная (-,-...-) плоскости разделены изолинией (0,0), а линии графика, которые попадают в эти зоны будут или активными, или пассивными [17].

Рис. 6. Селективный антагонизм системных регуляторов САД:

(+) - блок регуляции сопротивления периферических сосудов (СПС);

.......(-) - блок регуляции сердечного выброса (СВ)

Как мы видим из графика на рисунке 6 активно-возрастающая функция (+), выделенная в показателе динамики САД, относится к блоку регуляции сопротивления периферических сосудов (СПС) (см. схему рис. 2), и в динамике суточного профиля она является доминирующим показателем, по отношению к блоку регуляции сердечного выброса (СВ). Однако, в ночном пе- риоде у «нормотоников» происходит функциональная взаимозамена: активная тенденция блока СПС (+) становится пассивной, а тенденция блока СВ (–) становится активно-убывающей и она в этом периоде доминирует, поскольку ее величины по отношению к изолинии - большие.

Рис. 7. Селективный антагонизм системных регуляторов ДАД:

---(+) - блок регуляции сопротивления периферических сосудов (СПС); (-) - блок регуляции сердечного выброса (СВ).

У пациентов с умеренной формой ГБ (рис. 7, б) ), как мы видим, выбор доминирующего регулятора (в отличие от «нормотоников») принадлежит блоку регуляции СВ, которое, видимо, зависит от ухудшения состояния периферических сосудов, что предполагает повышенную долю регуляции блока СВ. Величины различий в регуляциях САД и ДАД будут рассмотрены в обсуждениях (табл. 1).

Методы исследования. Методом долевых тенденций проводились исследования свойств вариабельности артериального давления [21]. Для исследования были взяты типичные суточные профили АД «нормотоников» и пациентов с умеренной формой ГБ [9]. Иерархия тенденций в этой динамике была выявлена применением холистического подхода [12]. Выделенные тенденции вариативного ряда (гармоники) представляют 1-й и 2-й иерархические уровни. Дальнейшее выделение возрастающих и убывающих амплитуд из гармоники позволяет получить 3-й иерархический уровень. Где весь процесс разложения динамической вариабельности на иерархические уровни и определения в них показателей долевых тенденций (ДТ) представлены схемой.

Схема последовательных вычислений в программе Excel [6]:

∆± = Ci+1 – Ci. Выделение амплитуд(1)

Bi = (pi + pi+1) + n /Arc cosZa. Доля прироста(2)

By= Bi — hst. Выбор стандарта(3)

ДУУу = Ву + Ву+1. Доля условного участия(4)

ДУАij = ДУУij / n – 1 Доля условной активности(5)

КЕ-1,2 = ДУУ * ДУА. Кумулятивная емкость гармоник(6)

РДС = 1/ [√ Σ(ДУУi – ДУУj)2/n – 1]. Резерв динам. сопряжения(7)

Вх = ^ (В± - ОРинт)2. Выбор тенденции гармоники(8)

НВх= Вх + Вх+1. Накопительная вариабельность(9)

КЕ-3 = ДУУвх * ДУАвх Кумулятивная емкость 3-го уровня (±)(10)

ДСА =[(HB i + HB j )/HB j ]-[(HB i + HB j )/HB i ]. Диапазон

Р = lim m/n. Вероятность исхода

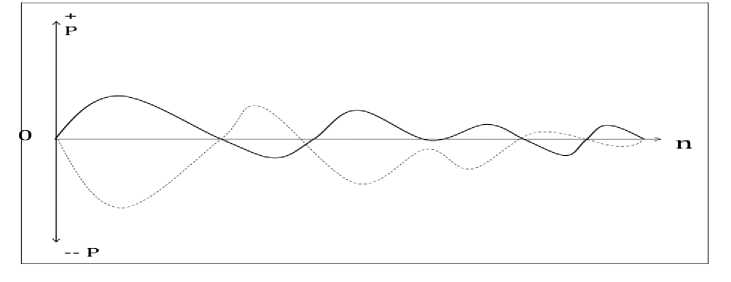

Четырехмерная измерительная модель (рис. 8) позволяет выделить доминантные антагонистические взаимозависимости активных (Р+) и пассивных (Р-) накопитель- ных форм между возрастающими и убывающими тенденциями, которые образуются при их переходе из одной зоны в другую.

Рис. 8. Четырехмерная пространственно-временная модель

На данной мерной модели активная (+,+...+) и пассивная (-,-...-) плоскости разделены изолинией (0,0), а линии графиков, которые попадают в эти зоны будут или активными, или пассивными [17]. Информационная и энергетическая связь накопления в иерархии динамики временных рядов живой и неживой природы име- ет свое отражение во взаимозависимых активных и пассивных накопительных формах [8].

Для анализа этих структурных форм предлагается многомерная измерительная модель (табл. 1) двухкомпонентной зависимости между тенденцией формы и тенденцией итогового накопления [21].

Таблица 1. Определение форм антагонистических взаимодействий

|

Накопительная вариабельность |

Тенденция формы |

Итог накопления |

||

|

активная |

пассивная |

возрастающий |

убывающий |

|

|

Активно-возрастающая |

+ |

+ |

||

|

Пассивно-возрастающая |

+ |

|||

|

Активно-убывающая |

+ |

— |

||

|

Пассивно-убывающая |

— |

|||

Результаты исследований и их обсуждение. Временной динамический ряд показателей АД был разложен на иерархические уровни рядов, состоящих из амплитудных вариаций. Каждая амплитуда иерархического уровня отражает внутреннюю связь между пространством и временем (пространственно-временной континуум). В отличие от вариационной дисперсии, отражающей варьирование единиц численно ограниченной совокупности, а пространственно-временной континуум объясняет постепенный переход от одного состояния к другому. Данное метрическое пространство в данной работе измеряется показателями метода долевой тенденции.

Виды амплитуд и различные уровни иерархии предполагают использование многомерных моделей. Так, для оценки гистограммы суточного профиля показателей САД используется двумерная модель (Рис. 3). Для выявления антагонистических взаимодействий используется 4-х мерная модель (рис. 4-7). Двухкомпонентная зависимость между тенденцией формы и тенденцией итогового накопления определяется многомерной таблицей 1.

Состояние регуляции АД «нормотоников» следует рассматривать как норму.

Профили САД и ДАД у «нормотоников» имеют корреляционную зависимость. Однако, как мы видим в рисунке 1, у гипертоников профили САД и ДАД имеют различия в разнонаправленности, которые указывают на нарушение системной регуляции. Блоки СПС и СВ в регуляции синхронизированы и отражены в динамике САД и ДАД. А нарушения в иерархической структуре регуляции одного из блоков могут быть измерены путем анализа динамической конфигурации профилей.

Из таблицы 2 мы видим значительные различия в показателях ДТ между «нормотониками» и гипертониками. В показателе КЕ-3 у гипертоников регуляция тонуса сосудов снижена (СПС+ 0,001 и -0,02), а регуляция сердечного выброса (СВ - -0,12 и 0,183) повышена. У «нормотоников» в регуляции и САД и ДАД селективно доминирует активно-возрастающая регуляция СПС+ (нв+- 1,81; 1,95, Рнв+- 0,55; 0,51,), а у гипертоников эта регуляция - пассивно-возрастающая (нв+- 2,05; 2,06, Рнв+- 0,49; 0,49,). Для «нормотоников» и гипертоников все доминирующие показатели выделены серым цветом. Общая вариабельность ряда «нормотоников» повышена (Енв - 12,99; 12,35), что говорит о больших адаптивных возможностях в регуляции и САД и ДАД.

Таблица 2. Системная регуляция артериального давления в гармониках 3-го иерархиче- ского уровня

|

СИСТЕМНЫЕ БЛОКИ РЕГУЛЯЦИИ |

показатели ДТ |

«нормотоники» |

Гипертоники |

||

|

САД |

ДАД |

САД |

ДАД |

||

|

Возраст. (СПС+) |

КЕ-3 |

0,26 |

0,08 |

0,001 |

-0,02 |

|

Убывающ.( СВ-) |

КЕ-3 |

-0,01 |

0,02 |

-0,12 |

0,183 |

|

Возраст. (СПС +) |

НВ |

1,81 |

1,95 |

2,05 |

2,06 |

|

Убывающ.( СВ-) |

НВ |

2,24 |

2,06 |

1,95 |

1,94 |

|

Возраст.( СПС+) |

Р НВ |

0,55 |

0,51 |

0,49 |

0,49 |

|

Убывающ(СВ-) |

Р НВ |

0,45 |

0,49 |

0,51 |

0,51 |

|

( НВ ) + ( НВ ) |

Σ НВ |

12,99 |

12,35 |

10,92 |

10,65 |

|

(НВ б ) - (НВ м ) |

ДСА |

0,43 |

0,11 |

0,10 |

0,12 |

Примечание: ДТ – долевая тенденция; СПС+ - сопротивление периферических сосудов; СВ– - сердечный выброс;. ДТ – долевая тенденция; КЕ-3 - кумулятивная емкость; НВ – накопительная вариабельность; ДСА – диапазон системных антагонистов; (НВ Б ) - большая; (НВ м ) - меньшая .

Следует отметить, что у гипертоников доминирует активно-убывающая регуляция СВ (Убывающ. (СВ–), 0,51;0,51). Так же отмечено уменьшение диапазона между системными антагонистами (ДСА 0,10) в регуляции САД.

Выводы. Образуемые в результате двоичные функции от двоичных переменных требуют сохранения структуры вариационного ряда на всех иерархических уровнях. Возможное возникновение помех, связанных с нарушением временных и количественных измерений, а также с несоблюдением технических правил измерения АД. В статистических исследованиях временного ряда так же необходимо последовательное использование виртуальных чисел.

Получаемый профиль при СМАД представляет собой отпечаток способности организма адаптироваться к внешней среде. Но, вот насколько его состояние соответствует уровню здоровья, проверяется сравнением с динамикой профиля «нормотоников». Сколько может быть таких стандартов? Видимо, для каждой возрастной группы, а также возможны различия для мужчин и для женщин.

Измерение профилей СМАД, как и для любого тестового измерения, должны иметь строгие рамки временных и количественных измерений, так же должны соблюдаться все правила технических требований.

Список литературы Определение взаимозависимостей в системной регуляции артериального давления у «нормотоников» и гипертоников

- Бойцов С.А. Изучение патогенеза гипертонической болезни продолжается // Тер.архив. - 2006. - №9. - С. 5-12.

- Бороноев В.В. Иерархия биоритмов в организме человека // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. Медицинские науки. - 2015. - №11 (часть 1). - С. 37-40.

- Векшенов С.А. Математика и физика пространственно-временного континуума. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/osnovaniya_fiziki/vekshenov_matematika.pdf.

- Зеркаль О.В. Семантическая информация и подходы к ее оценке. Философия науки. - 2014. - № 1. - С. 53-66.

- Информация и отражение. Краткий философский словарь под редакцией Алексеева А.П. - М.: «Проспект», 2005. - 275 с.

- Лобова О.Е., Скалюк В., Шутов А.Б. Разработка математической модели построения двумерных таблиц и ее реализация в программном приложении «контроль физических нагрузок в процессе организации тренировочных занятий». // Тез.Докл. 3-й Междунар. Науч.-практ.конф., «Проблемы, инновационные подходы и перспективы развития индустрии туризма». - Сочи: СГУТиКД, 2005. - С. 388-389.

- Лукичев В.А. «Антагонизм». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://csruso.ru/nashi-universitety/filosofija/v-a-lukichev-antagonizm/.

- Мацканюк А.А., Шутов А.Б. Связь структурных характеристик в иерархии динамики временных рядов живой и неживой природы. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2018. - № 12-1. - С. 149-159.

- Рогоза А.Н., [и др.] Современные неинвазивные методы измерения артериального давления для диагностики артериальной гипертонии и оценки эффективности антигипер-тензивной терапии. - М.: Медика, 2007. - С. 71, (суточные профили АД по результатам СМАД).

- Соколов Б.В., Юсупов Р.М. Неокибернетика в современной структуре системных знаний // Робототехника и техническая кибернетика. - 2014. - № 2 (3). - С. 3-10.

- Судаков К.В. Информация в деятельности функциональных систем организма // Вестник Челябинского государственного университета. - 2009. - № 11 (149). - С. 35-46.

- Флейшман Б.С. Основы системологии. - М.: Радио и связь, 1982. - С. 14.

- Харченко Е.П. Артериальная гипертония: расширяющийся патогенетический континуум и терапевтические ограничения // Тер. архив. - 2015. - №1. - С. 100-104.

- Чернух А.М., Александров П.Н., Алексеев О.В. Микроциркуляция. - М.: Медицина, 1975. - 456 с.

- Шалыгин Л.Д. Современные представления о механизмах регуляции артериального давления // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. - 2015. - Т. 10, №2. - С. 109-115.

- Шутов А.Б., Остапук В.И., Лобова О.Е., Полозов А.В. Исследование функций долевой цикличности метаболических процессов растений с помощью алгебры логики // Тез. докл. 8-й Междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы, инновационные подходы и перспективы развития индустрии туризма». - Сочи: СГУТиКД, 2008. - С. 127-128.

- Шутов А.Б., Попов Л.Д. Метрики континуума и селективные свойства антагонизма в сердечном ритме // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2023. - № 6-2 (81). - С. 12-23. DOI: 10.24412/2500-1000-2023-6-2-12-22.

- Kolchinsky A., Wolpert D.H. Semantic information, agency, and nonequilibrium statistical physics. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/328394982_Semantic_information_autonomous_agenc y_and_non-equilibrium_statistical_physics.

- Peixoto A.J., White W.B. Circadian blood pressure: clinical implications based on the pathophysiology of its variability // Kidney Int. - 2007. - Vol. 71, № 9. - Р. 855-860.

- Maturana H, Varela F. Autopoiesis and Cognition. - Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1980. - 143 p.

- Shutov A.B., Matskanjuk A.A. Antagonism in system regulation arterial pressure and its chande after therapy nicergoline // East European Scientific Journal. - 2021. - №11 (75), part 4. - C. 58-67. - DOI: 10.31618/ESSA.2782-1994.2021.4.75.172.