Опробование поглощающих скважин

Автор: Ланшаков В.Г., Боровская Т.А.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 1 (56) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219780

IDR: 140219780

Текст статьи Опробование поглощающих скважин

На территории Западной Сибири в 21 веке все чаще наряду с пользованием недр для разведки и добычи углеводородного сырья в пластах горных пород (ААС ВК) размещают попутные воды и воды, использованные для собственных производственных и технологических нужд. Процесс закачки излишков регламентирован законодательством РФ.

На начальном этапе принципиальная возможность организации участка закачки и его эксплуатации устанавливаются по результатам геологического изучения конкретного участка недр.

Одной из основных задач является опробование поглощающих скважин путем опытных закачек для определения приемистости пласта-коллектора. В процессе опробования необходимо выполнять наблюдение за изменением приемистости во времени, что позволит выполнить оценку коллекторских свойств пласта и определить основные расчетные гидрогеологические параметры.

Приемистость поглощающей скважины (коэффициент приемистости η) представляет собой расход поглощающей жидкости, приходящийся на одну техническую атмосферу давления. Эта величина зависит в первую очередь от водопроводимости пласта, от степени и характера его вскрытия, вязкости закачиваемой жидкости, кольматации пород в призабойной зоне [1].

|

Год |

Q, м3/сут |

Р, атм |

η, м3/сут*атм |

|||

|

скв. 272 Ватинское месторождение |

||||||

|

2001 |

608,4 1313,7 |

85-103 |

7,16-13,39 |

|||

|

2002 |

134,5-1210 |

75-103 |

1,78-12,22 |

|||

|

2003 |

189,2-1125 |

76-114 |

2,43-11,36 |

|||

|

2005 |

741,8-1498 |

78,5-113,5 |

7,46-14,11 |

|||

|

2012 |

688-1108 |

110-137,1 |

6,25-8,08 |

|||

|

2013 |

256-1350 |

74,9-126 |

3,42-10,71 |

|||

|

скв.1825 Северо-Покурское месторождение |

||||||

|

2010 |

302-1250 |

40-70 |

7,55-17,86 |

|||

|

2013 |

621 |

65,3 |

9,51 |

|||

|

скв.3П Северо-Ореховское месторождение |

||||||

|

2008 |

140,2-823,6 |

10-60 |

13,30-14,55 |

|||

|

2010 |

301,1-698,4 |

62-92 |

4,86-7,59 |

|||

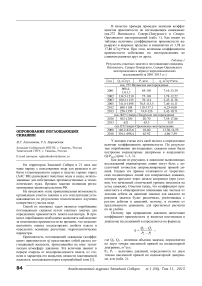

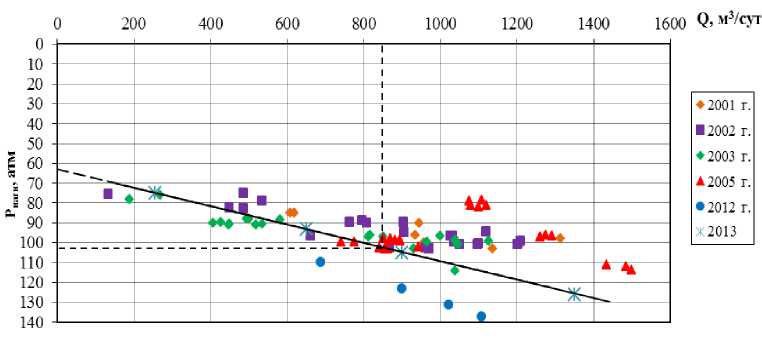

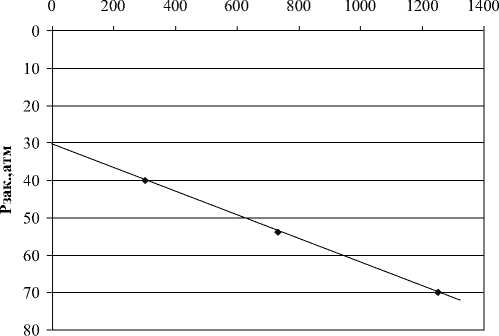

У авторов статьи есть свой подход к определению величин коэффициентов приемистости. По результатам опробования поглощающих скважин нами были построены индикаторные диаграммы в координатах (Q-Р нагн ) (рис. 1, 2, 3).

Как видно из рисунков, в диапазоне выполненных исследований индикаторные линии могут быть с достаточной точностью аппроксимированы прямой линией. Однако эти прямые отличаются от теоретических индикаторных линий для совершенных скважин, которые проходят через начало координат (при условии, что начальный статический уровень находится на устье скважин). Отметим также, что коэффициент приемистости в общепринятом понимании как частное от деления дебита на давление закачки для каждого из режимов закачки будет различным, увеличиваясь с ростом дебитов и давлений, поэтому, в отличие от предложенного уравнения, для прогнозных расчетов он не удобен.

Поэтому при приращении давления нагнетания коэффициент приемистости η является постоянным в диапазоне исследований и определяется по формуле:

η = Q 2 - Q 1 ,

Р-Р

P 2 - P 1

где Q2, Q1 – величина объемов закачки, определяется по двум точкам наклонной прямой на индикаторной диаграмме, м3/сут;

Р 2 , Р 1 – величины давлений, определяются по двум точкам наклонной прямой на индикаторной диаграмме, атм (табл. 2).

Рис. 1. График зависимости дебита закачки от давления нагнетания по скв. 272/64 Ватинского месторождения.

Поскольку, как правило, индикаторные диаграммы представляют собой прямые, то исходя из этого, методом интерполяции можно определить требуемое давление нагнетания для проектной интенсивности закачки (в диапазоне испытания), проецируя значение проектного дебита на прямую линию и далее на точку пересечения с осью давлений закачки (рис. 1).

Кроме этого, определить необходимые давления закачки можно и аналитическим способом, используя уравнение прямой аппроксимирующей данные опытных закачек:

P_ к = 1* Q ■ V> , зак. с

n где 1/ n — угловой коэффициент прямой;

ΔPс – отрезок, отсекаемый на оси давлений при продолжении прямой

Q, м3/сут

Рис. 2. Индикаторная диаграмма приемистости скважины 1825 Северо-Покурского месторождения.

Величина параметра ΔPс зависит от водопроводи-мости пласта, от степени и характера вскрытия пласта, вязкости закачиваемой жидкости, кольматации пород в призабойной зоне, потерь напора на трение в трубах НКТ. И как видно из табл. 2, она может достигать 60% от давления нагнетания.

Например, как видно из рис. 1, при дебите 850 м3/сут давление нагнетания составляет 103 атм. Коэффициент приемистости по индикаторной диаграмме составил 21,41 м3/сут*атм. При дебите 850 м3/сут и параметре ΔPс равном 63 атм, давление закачки составит 102,7 атм.

Рис. 3. Индикаторная диаграмма приемистости скважины 3П Северо-Ореховского месторождения.

Таблица 2

Значения коэффициентов приемистости (η) и параметр (ΔРc) по поглощающим скважинам рассматриваемых месторождений

|

Месторождение |

Поглощающая скважина |

η, м 3 /сут*атм |

ΔРc, атм |

|

Ватинское |

272 |

21,41 |

63 |

|

Северо-Покурское |

1825 |

31,60 |

31 |

|

Северо- |

3П |

I уч. –13,40 |

0 |

|

Ореховское |

II уч. – 13,24 |

38 |

Таким образом, давление нагнетания с достаточной степенью точности при проектных нагрузках (в интервалах исследования) можно определять по индикаторным диаграммам, как путем проецирования, так и расчетным путем, с привлечением величин коэффициента приемистости и параметра ΔPс.

Список литературы Опробование поглощающих скважин

- Бондаренко С.С., Боревский Л.В., Ефремочкин Н.В., Плотников Н.А., Стрепетов В.П. Изыскания и оценка запасов промышленных подземных вод. ВСЕГИНГЕО. -М., «Недра», 1971.