Оптическая анизотропия и микровключения минералов в алмазе трубки Мир

Автор: Шумилова Т.Г., Исаенко С.И., Шеманина Е.И., Лукьянова Л.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 4 (184), 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149129011

IDR: 149129011

Текст статьи Оптическая анизотропия и микровключения минералов в алмазе трубки Мир

Ê. ã.-ì. í.

Е. И. Шеманина *

Микроминеральные включения в кристаллах алмазов несут существенную генетическую информацию об их формировании и давно изучаются [1—4]. Особую значимость имеет обнаружение минеральных ассоциаций и пространственных взаимоотношений минералов — параге-нетических индикаторов. Тем не менее получение данных о включениях в кристаллах алмазов всегда сопряжено с техническими сложностями. Развитие методов исследований позволяет сегодня изучать особенности микроминеральных включений алмазов, не извлекая их из кристаллов, что особенно важно не только с технической стороны, но и в связи с возможностью получения информации непосредственно «in situ», исключая какие-либо внешние воздействия на анализируемые частицы и материнские кристаллы.

Одним из наиболее новых и перспективных методов изучения микроминеральных включений «in situ» является высокоразрешающая спектроскопия комбинационного рассеяния света (рамановская спектроскопия) с использованием лазерного возбуждающего излучения. Современные модификации рамановских спектрометров позволяют получать информацию в широком спектральном диапазоне, что дает возможность одновременно наблюдать не только спектры комбинационного рассеяния света, но и люминесценцию, которая может быть весьма полезна для изучения как непосредственно материнского кристалла алмаза, так и особенностей деформации областей вблизи микровключений.

Несмотря на то что графит часто упоминается в научных публикациях, его включениям в природных алмазах особое внимание не уделялось, за исключением единичных работ, например [5], в которых приводятся весьма интересные и важные сведения о возможной парагенетической связи алмаза с графитом. В связи с малой изученностью включений графита, они до сих пор исследователями относятся к проблемному парагенезису. В то же время и результаты исследований продуктов синтеза продемонстрировали возможность образования графита прото-, син- и посталмазной генераций [6]. Поэтому исследование включений графита в кристаллах алмаза имеет важное фундаментальное и прикладное значение для развития теории алмазообразования и совершенствования методов поисков коренных месторождений алмазов на основе их возможной парагенетической связи [7]. При анализе коллекции кимберлитовых алмазов трубки Мир из 173 кристаллов мы выделили около 80 потенциально перспективных для изучения микроскопических включений графита «in situ».

Уже на начальном этапе исследований нами были получены важные

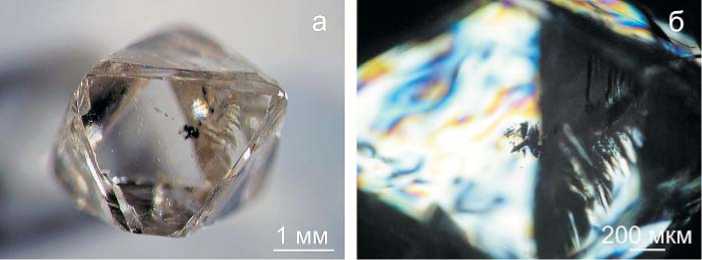

Рис. 1. Октаэдрический плоскогранный кристалл алмаза № 533-66 с минеральными микровключениями: а) общий вид, б) изображение участка в проходящем свете, сфокусированном в глубь кристалла, николи скрещены

сведения о спектроскопических особенностях микровключений графита и о наличии минеральной ассоциации в совокупности с ним. В данной статье приводятся результаты исследований прозрачных октаэдрических кристаллов алмаза, полученные с помощью оптической микроскопии и высокоразрешающей спектроскопии комбинационного рассеяния света.

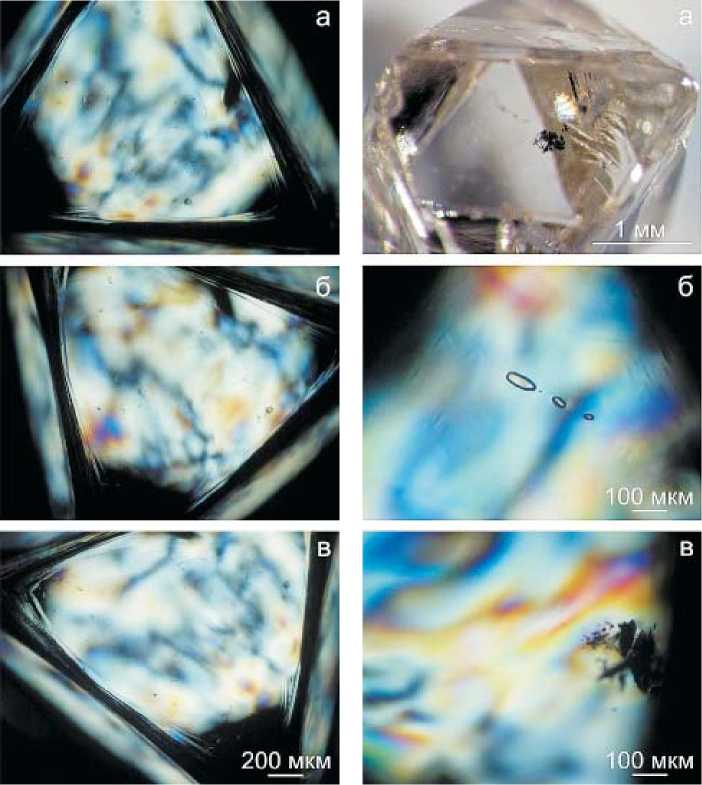

Прежде всего следует отметить, что все семь октаэдрических кристаллов алмаза, которые изучены нами на данный момент, проявляют анизотропию (рис. 1—4), имеющую облаковидный характер — анизотропные участки с одинаковой интерференционной окраской не имеют четких границ и, как правило, какой-либо кристаллографической ориентации, за исключением одного кристалла (рис. 4). Цвета плавно переходят от высоких к аномально низким (при одинаковой толщине кристалла в анализируемой области), меняя конфигурацию пятен при повороте кристалла относительно плоскости поляризации света (рис. 3, 4). Эти особенности оптических свойств распространяются на весь объем кристаллов,

‘ Всероссийский научно-исследовательский геологический институт, г. Санкт-Петербург

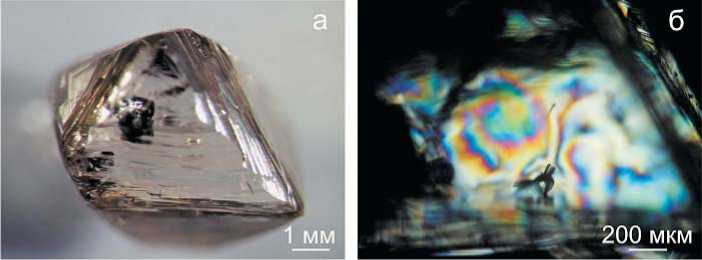

Рис. 2. Октаэдрический кристалл алмаза со сглаженными ребрами (№ 1047-66), содержащий минеральные микровключения: а) общий вид, б) изображение участка в проходящем свете, сфокусированном в приповерхностную часть кристалла, николи скрещены

при этом вокруг минеральных микровключений нарушение общего рисунка анизотропии наблюдается в редких случаях (рис. 2, б). Не было отмечено и влияние видимых трещин внутри кристаллов на характер анизотропии (рис. 3). Более того, анизотропия оказалась свойственной не только кристаллам с микровключе- ниями, но и тем, в которых посторонние минеральные частицы и трещины не были обнаружены при оптических наблюдениях. Форма и размеры пятен однообразной интерференционной окраски позволяют судить о морфологии и протяженности однообразно дефектных областей кристаллов.

Детальные исследования анизотропных алмазов проводились очень давно. Из работы А. П. Бобриевича с соавторами [8] известно, что кимберлитовые алмазы, несмотря на их кубическую сингонию, как правило, действительно характеризуются анизотропией. По достаточно представительным данным к таким кристаллам было отнесено не менее 84 %, причем, по предположению авторов работы, все эти алмазы в той или иной мере являются анизотропными. Опубликованные данные свидетельствуют о достаточно низкой возможной интерференционной окраске (оттемно-серой до фиолетовой первого порядка в зависимости от толщины кристалла, но чаще — серой и темно-серой) и о различных рисунках погасания, обусловленных кристаллографическими направлениями в алмазе. Было предположено, что причиной возникновения анизотропии, помимо минераль-

мкм

Рис. 3. Участок оптически анизотропного октаэдрического кристалла алмаза № 533-66 в проходящем свете с различным поворотом относительно плоскости поляризации света: а) исходное положение 0°, б) +45°, в) +90°. Плоскость снимка параллельна {111}, николи скрещены

Рис. 4. Участок оптически анизотропного октаэдрического кристалла алмаза № 1042-66 в проходящем свете с различным поворотом относительно плоскости поляризации света: а) исходное положение 0°, б) +45°, в) +90°. Плоскость снимка параллельна {111}, николи скрещены

Рис. 5. Изображение октаэдрического кристалла алмаза № 533-66: а) участка с микровключениями в косоотраженном свете; б) включения форстерита в близповерх-ностной зоне; в) ассоциация халькопирита и графита в глубинной зоне; б), в) — в проходящем свете, николи скрещены

ных включений и микродвойникования, является резкое изменение термодинамических условий при образовании кимберлитовых трубок, в частности быстрое падение температуры. Данный вывод был сделан на основе сравнительного анализа анизотропии алмаза и стекол [8].

В последнее время интерес к изучению анизотропии вновь оживился благодаря появлению новых исследовательских возможностей. Как известно, подобные эффекты часто связываются с наличием в алмазе зон внутренних напряжений, возникновение которых обусловлено различного рода дефектами. Появились публикации, в которых в той или иной мере вновь затрагивается проблема анизотропии алмаза. Среди них следует отметить геммологические исследования М. Хайшванга [9], где рассматривается природа окраски коричневых алмазов, которые, что достаточно ярко продемонстрировано, характеризуются анизотропией такого же облаковидного типа. К сожалению, автор не установил причины анизотропии, хотя и отметил, что все коричневые кристаллы анизотропны. В то же время в работе Д. Фишера [10] приводятся уникальные сведения о структуре таких алмазов, исследованной при высоком разрешении с помощью просвечивающей электронной микроскопии. Согласно его данным, коричневые алмазы характеризуются нанометровыми пересекающимися системами субориентированных трещин в отличие от бесцветных алмазов, в которых различаются редкие относительно более протяженные и мощные (до 200 нм) «залеченные» трещины, напоминающие прожилки, и узкие длинные трещины протяженностью до 1 мкм.

Поскольку мы имеем дело с неокрашенными алмазами, проявление анизотропии в них, вероятно, также может быть связано с внутренними дефектами, подобными описанным Д. Фишером [10]. Судя по картине анизотропии, дефектность может проявиться в разной степени как в участках одного и того же кристалла, так и в отдельных кристаллах алмаза. Следует также отметить, что в отличие от данных А. П. Бобриевича с соавторами [8] результаты наших исследований свидетельствуют о возможных высоких цветах интерференции и отсутствии погасания как такового в изученных нами кристаллах алмаза.

При оптических наблюдениях в одном из алмазов была обнаружена ассоциация непрозрачных и прозрачных включений (рис. 5). Во внутренней зоне алмаза, расположенной близко к центру, наблюдаются скопления непрозрачных частиц разных размеров и габитуса (рис. 5, в), а также единичные прозрачные включения (рис. 5, в) в приповерхностной зоне. Данный кристалл быт детально исследован с помощью рамановской спектроскопии.

Спектры комбинационного рассеяния света и сопровождающей его люминесценции алмаза и включений в нем регистрировались при комнатной температуре на высокоразрешающем рамановском спектрометре LabRam HR800 (условия съемки: длина волны возбуждающего излучения лазера 632.8 нм, спектральное разрешение около 1 см-1, локальность анализа около 1 мкм; объективы x10 и x50).

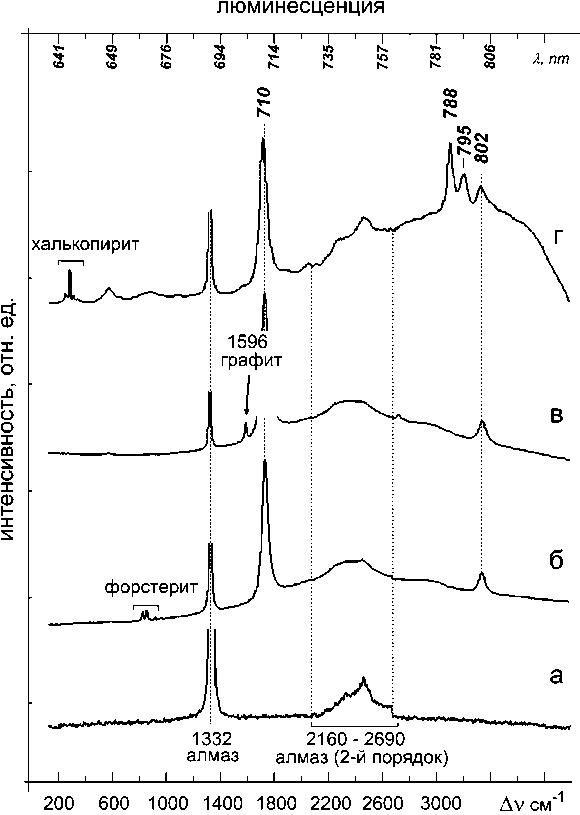

Среди минеральных микровключений в глубинном скоплении диагностированы халькопирит и графит (рис. 5, в; 6, в, г). Первый образует достаточно крупные разориен-тированные удлиненные частицы с отчетливо выраженными плоскогранными поверхностями с желтоватым металлическим блеском, заметным даже сквозь толщу алмаза. Размеры частиц халькопирита в продольном сечении составляют около 20x10 мкм и более, кроме них встречаются существенно более мелкие (1—2 мкм) изометричные в сечении включения, располагающиеся на расстоянии 10—20 мкм от относительно крупных кристаллов.

Графит в этом скоплении представлен многочисленными разориен-тированными и субориентированными относительно друг друга пластинчатыми частицами размером до 40 мкм по {002} и до 10 мкм в поперечном сечении, в ряде случаев они имеют четко выраженный гексагональный габитус и визуально заметную ориентировку {002} графита || {111} алмаза.

Согласно спектрам комбинационного рассеяния света G-полоса графита характеризуется значительным сдвигом в длинноволновую область, ее положение варьирует в диапазоне 1587—1596 см-1, а полуширина — в пределах 15—30 см-1. Полученные нами спектроскопические характеристики могут быть использованы для оценки размеров кристаллитов [11], слагающих графит. В данном образце размеры нанокристаллитов составля ют от 10 до 20 нм. Следует отметить, что эти спектроскопические характеристики не имеют полной аналогии с данными изучавшихся ранее графитов метаморфического ряда, включая гранулитовую фацию. Наиболее близкими к ним среди известных на данный момент могут быть спектроскопические характеристики синтетических аналогов, полученных из флюидов при температуре 600 °С и давлении 3 кбар [12].

В приповерхностной зоне алмаза расположены скопления редких включений форстерита, имеющих достаточно хорошо выраженную кристаллическую форму (рис. 5, б). Размеры его кристаллов в продольном сечении составляют от 2x5 до 100x40 мкм.

Анализ люминесценции алмаза, которая вносит существенный вклад в виде широких полос во всем диапазоне регистрации спектра КР, показал следующее. Спектры разных участков кристалла № 533—66 содержат в том или ином сочетании полосы люминесценции 710, 788, 795, 802 нм. Причем интенсивность некоторых из них варьируется в зависимости от анализируемой области кристалла. Так, вблизи включений халькопирита наблюдается относительно существенное увеличение интенсивности полосы 795 нм (центр люминесценции «793 нм»), свойственной кристаллам алмаза с нетангенциальным механизмом роста [13]. Это обстоятельство позволяет судить о том, что вокруг микровключений условия кристаллизации алмаза были нарушены, и в данных участках в той или иной мере мог проявляться нормальный рост. Кроме того, во многих спектрах наблюдается полоса 710 нм (рис. 6), которая может быть связана с пластическими деформациями алмаза [14].

Весьма важно отметить, что относительно интенсивная люминесценция проявляется только внутри алмаза вблизи включений, а в спектрах с поверхностной области она не выявляется. Следовательно, люминесценция является более чувствительной к структурным изменениям алмаза вблизи микроминеральных включений по сравнению с оптическими наблюдениями. Кроме того, о проявлении некоторой структурной неупорядоченности материнского кристалла в описываемых участках свидетельствует сглаживание КР-полосы второго порядка алмаза вблизи включений по сравнению с поверхностной зоной кристалла (рис. 6).

комбинационное рассеяние света

Рис. 6. Спектры комбинационного рассеяния света и сопровождающей его люминесценции: а — с поверхности кристалла алмаза № 533-66, б—г — от включений «in situ»: б) форстерита, в) графита, г) халькопирита. Верхняя горизонтальная шкала приведена в нанометрах (для люминесценции), нижняя— в обратных сантиметрах (для КРС). Возбуждающее излучение лазера 632.8 нм

Анализируя диагностированные нами микровключения, мы пришли к выводу о том, что они относятся к совокупности включений предположительно разных парагенезисов (эклогитового и перидотитового) в пределах одного и того же кристалла, что отражает длительную историю кристаллизации алмаза в трубке Мир. Следует особо отметить, что включения, которые можно отнести к эклогитовым (халькопирит), находятся в данном конкретном случае в более глубоких частях алмаза по сравнению с перидотитовыми (форстерит). Данная ассоциация минеральных микровключений, в том числе своеобразный графит, позволяет определить новые возможности при моделировании генезиса кимберлитовых алмазов.

Спектроскопические данные также свидетельствуют о том, что в процессе кристаллизации анизотропных алмазов исследованной нами разновидности в определенной степени был проявлен не только тангенциальный, но и в некоторой степени нетангенциальный механизм, в частности на границе с включениями халькопирита. По-видимому, данный механизм реализовался на наноуровне, поскольку соответствующие зоны оптически не обнаруживаются. Следует особо отметить, что рассмотренные выше включения графита в алмазе на данный момент не имеют аналогов среди известных его природных разновидностей.

Результаты наших исследования также показали достаточно высокую информативность люминесценции, наблюдаемой одновременно со спектрами комбинационного рассеяния света, что существенно расширяет исследовательские возможности при изучении минералогии алмаза и минеральных микровключений в нем.

Приведенные в данной статье сведения о люминесценции в совокупности с оптическими особенностями позволяют сделать вывод о наличии обширных объемных сложноустроенных областей пластических деформаций в кристаллах алмаза, не связанных с наличием минеральных включений.

Список литературы Оптическая анизотропия и микровключения минералов в алмазе трубки Мир

- Буланова Г. П., Барашков Ю. П., Тальникова С. Б., Смелова Г. Б. Природный алмаз - генетические аспекты / Отв. ред. Н. В. Соболев. Новосибирск: ВО «Наука», 1993. 167 c.

- Буланова Г. П., Лескова И. В., Павлова Л. А. Зональное распределение и эволюция состава сингенетических включений в алмазе // Физические свойства и минералогия природного алмаза. Якутск, 1986. С. 45-73.

- Буланова Г. П., Специус З. В., Лескова Н. В. Сульфиды в алмазах и ксенолитах из кимберлитовых трубок Якутии. Новосибирск: Наука, 1993. 120 с.

- Захарченко О. Д., Харькив А. Д., Ботова М. И. и др. Включения глубинных минералов в аламазах их кимберлитовых пород севера Восточно-Европейской платформы // Минералогический журнал, 1991. № 5. С. 42-52.

- Glinnemann J., Kusakal I. K., Harristr J. W. Oriented graphite single-crystal inclusions in diamond // Z. Kristallogr., 2003. 218. Pp. 733-739.