Оптическая когерентная томография как ключевой метод определения критериев ригидности макулярных разрывов

Автор: Коновалова К.И., Файзрахманов Р.Р., Шишкин М.М., Бородкина В.Н., Степаненко А.И.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Макулярный разрыв (МР) относится к числу наиболее распространённых патологий витреомакулярного интерфейса, тем не менее, несмотря на значительный прогресс витреоретинальной хирургии, существует категория МР, рефрактерных к стандартным подходам. Цель исследования. Оценка морфометрических параметров центральной зоны сетчатки с определением критериев ригидности МР методом оптической когерентной томографии. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 27 пациентов (27 глаз). Пациенты были разделены на две группы: I группа (n = 12) – хронические МР (более 6 месяцев) IV стадии по J.D. Gass (с наличием по данным ОКТ полосы адгезии между пигментным эпителием сетчатки (ПЭС) и нейроэпителием в области краев); II группа (n = 15) – свежие МР (от 2-х недель до 6 месяцев) IV стадии по J.D. Gass. Всем проведена спектральная ОКТ на приборе RTVue (Optovue, США). Результаты. У пациентов I группы формируется специфический профиль макулярной зоны, включающий полосу адгезии между ПЭС и нейроэпителием, отраженной показателем PPhAB length, плоские, квадратные края, о чем свидетельствуют показатели MHE angle <90° (p<0.05), меньшая разница между показателями MHDmax и MHDmin (p<0.05), между показателями MHE height (p<0.05), а также MHE height и M height по сравнению со II группой (p<0.05), часто отсутствие кистозного отека нейроэпителия краев МР (p<0.05). Заключение. Оптическая когерентная томография позволяет оценить ряд морфометрических признаков, идентифицирующих критерии ригидности МР, что способствует оптимизации выбора патогенетически обоснованной хирургической стратегии.

Макулярный разрыв, витреоретинальная хирургия, оптическая когерентная томография, ригидный макулярный разрыв

Короткий адрес: https://sciup.org/140312716

IDR: 140312716 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_4_S1_60

Текст научной статьи Оптическая когерентная томография как ключевой метод определения критериев ригидности макулярных разрывов

Макулярный разрыв (МР) относится к числу наиболее распространённых патологий витреомакулярного интерфейса в возрастной категории старше 55 лет [1]. Несмотря на значительный прогресс витреоретиналь-ной хирургии, существует категория МР, рефрактерных к стандартным подходам, включая витрэктомию с инвертированным лоскутом внутренней пограничной мембраны (ВПМ), использование адгезивных веществ и механических способов сближения краёв разрыва [2–4]. Хроническое течение процесса вышеописанных форм МР приводит к формированию плотной адгезии между нейроэпителием и подлежащим пигментным эпителием сетчатки (ПЭС) с вторичным формированием плоских, часто квадратных краев без выраженного кистозного отека и субретинальной жидкости [5].

Оптическая когерентная томография (ОКТ) представляет собой высокоинформативный диагностический инструмент, позволяющий оценить морфометрические параметры центральной зоны сетчатки у пациентов с макулярной патологией.

Цель исследования

Оценка морфометрических параметров центральной зоны сетчатки с определением критериев ригидности МР методом оптической когерентной томографии.

Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие 27 пациентов (27 глаз), среди них 18 женщин и 9 мужчин, средний возраст больных составил 62.0±5.5 лет. Длительность характерных симптомов в виде снижения зрения и метаморфопсий варьировала от 2-х недель до 3 лет на момент обследования.

Пациенты были разделены на две группы: I группа (n = 12) — хронические МР (более 6 месяцев) IV стадии по J.D. Gass (с наличием по данным ОКТ полосы адгезии между пигментным эпителием сетчатки (ПЭС) и нейроэпителием в области краев); II группа (n = 15) — свежие МР (от 2-х недель до 6 месяцев) IV стадии по J.D. Gass. Всем проведена спектральная ОКТ на приборе RTVue (Optovue, США) в режимах Radial lines и Crossline, по данным которой нами были выделены морфометриче-

Коновалова К.И., Файзрахманов Р.Р., Шишкин М.М. и др.

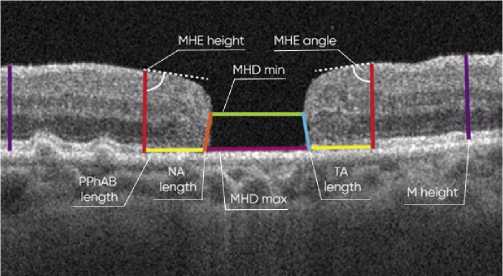

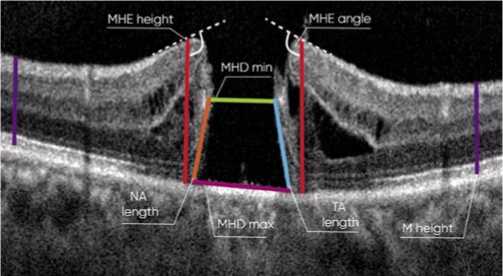

ские показатели (Рис. 1, 2): MHDmax (maximum diameter of macular hole) – максимальный диаметр между краями МР; MHDmin (minimum diameter of macular hole) – минимальный диаметр между краями МР; MHE height (macular hole’s edge height) – высота края МР; NA length (nasal arm length) – длина плеча разрыва с назальной стороны от точки края МР в проекции минимального диаметра разрыва до точки края МР в проекции основания разрыва; TA length (temporal arm length) – длина плеча разрыва с височной стороны от точки края МР в проекции минимального диаметра разрыва до точки края МР в проекции основания разрыва; PPhAB length (the length of the of PRE-photoreceptor adhesion band) – протяженность полосы адгезии между нейроэпителием и подлежащим ПЭС от крайней точки плотного контакта ПЭС с нейроэпителием до интактной эллипсоидной зоны; M height (macular height) – высота интактной сетчатки в макуле; MHE angle (macular hole’s edge angle) – угол между прямой, образованной высотой края разрыва МР (MHE height) и прямой пунктирной линией, проведенной по внутреннему краю внутренней пограничной мембраны по направлению к центру дефекта.

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием методов описательной статистики, t-теста для независимых выборок, точного теста Фишера. Результаты представлены в виде M± σ , где M — среднее значение, σ — стандартное отклонение. Критический уровень статистической значимости при проверке нулевой гипотезы принимали равным 0.05.

Результаты исследования

Согласно полученным данным (Табл. 1), минимальный диаметр разрыва (MHDmin) составил 612.67±35.34 мкм в I группе и 609.6±24.69 мкм во II группе (p>0.05). Разность между MHDmax и MHDmin в I группе была существенно меньше (p<0.05), что свидетельствует о большей равноудаленности краев разрыва. Показатели MHE height оказались значительно ниже в группе I как с назальной, так и с темпоральной стороны (p<0.05), отражая более сглаженный фовеолярный профиль. Только в группе I визуализировалась полоса адгезии между нейроэпителием и подлежащим ПЭС (PPhAB length), длина которой составила 414.33±6.91 мкм назально и 525.67±10.28 мкм темпорально. Угол MHE angle в I группе не превышал 90°, в то время как во II группе он был больше 90° (p<0.05). Разность между MHE height и M height как с назальной, так и с темпоральной стороны была меньше в I группе (p<0.05), что демонстрирует меньшие изменения высоты нейроэпителия. Кистозный отек нейроэпителия в области краев МР встречался лишь у 1 пациента I группы, в то время как во II — у всех пациентов (p<0.05).

Обсуждение

Анализируя полученные результаты по данным ОКТ, в противоположность МР II группы с приподнятыми и отечно изменёнными краями, у пациентов I группы

Рис. 1. Морфологические параметры сетчатки по данным оптической когерентной томографии у пациентов I группы.

Рис. 2. Морфологические параметры сетчатки по данным оптической когерентной томографии у пациентов II группы.

Табл. 1. Морфометрические показатели для I и II групп, рассчитанные по данным ОКТ

|

Показатель |

I группа, M± σ |

II группа, M± σ |

|

MHDmax |

799.25±40.08* |

958.2±27.66 |

|

MHDmin |

612.67±35.34 |

609.6±24.69 |

|

MHE height-n |

282.83±10.66* |

474.8±22.17 |

|

MHE height-t |

304.25±6.08* |

477.73±24.57 |

|

NA length, мкм |

149.0±54.55 |

223.55±18.34 |

|

TA length, мкм |

162.0±53.22 |

218.34±13.11 |

|

PPhAB length-n |

414.33±6.91 |

– |

|

PPhAB length-t |

525.67±10.28 |

– |

|

M height-n |

244.0±6.73 |

282.7±15.43 |

|

M height-t |

240.08±3.18 |

254.07±19.80 |

|

MHE angle |

84.25±2.09* |

104.13±3.25 |

|

∆ MHDmax;MHDmin, мкм |

186.58±42.37* |

348.6±30.1 |

|

∆ MHE height-n;M height-n, мкм |

38.83±10.42* |

192.13±22.47 |

|

∆ MHE height-t;M height-t, мкм |

64.17±8.45* |

223.67±24.92 |

|

Кистозный отек нейроэпителия в области краев МР, n |

1** |

15 |

Примечание : * – p<0.05 по сравнению с данными пациентов II группы (t-тест для независимых выборок), **p<0.05 по сравнению с данными пациентов II группы (точный тест Фишера), мкм – микрометр, n – количество.

формируется специфический профиль макулярной зоны, включающий: 1. полосу адгезии между ПЭС и нейроэпителием, отраженную показателем PPhAB length; 2. плоские, квадратные края, о чем свидетельствуют показатели MHE angle <90° (p<0.05), меньшая разница между показателями MHDmax и MHDmin (p<0.05), между показателями MHE height (p<0.05), а также MHE height и M height по сравнению со II группой (p<0.05); 3. часто отсутствие кистозного отека нейроэпителия краев МР (p<0.05).

Тем самым, наличие зоны адгезии между нейроэпителием и пигментным эпителием указывает на следы дегенеративных процессов, описанные ранее и другими авторами, и подчеркивает важность патогенетически обоснованного подхода к выбору тактики хирургического лечения [5; 6].

Заключение

Таким образом, оптическая когерентная томография позволяет оценить ряд морфометрических признаков, идентифицирующих критерии ригидности МР, что способствует оптимизации выбора патогенетически обоснованной хирургической стратегии.