Оптическая когерентная томография - ангиография при атрофии зрительного нерва на фоне рассеянного склероза

Автор: Андрусякова Е.П., Иойлева Е.Э., Калинченко С.Ю., Сафоненко А.Ю., Кривошеева М.С.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить состояние микроциркуляции диска зрительного нерва перипапиллярной сетчатки у пациентов с атрофией зрительного нерва (АЗН) при рассеянном склерозе без оптического неврита в анамнезе (РС-ОН). Материал и методы. Обследовано 34 глаза пациентов с АЗН при РС-ОН и 39 глаз здоровых добровольцев, сопоставимых по полу и возрасту. Всем пациентам кроме стандартного офтальмологического обследования проводилась оптическая когерентная томография с функцией ангиографии (ОКТ-А) диска зрительного нерва (ДЗН) с измерением толщины перипапиллярной сетчатки и относительной плотности капилляров, а также измерение толщины комплекса ганглиозных клеток сетчатки (ГКС). Для оценки диагностической ценности ОКТ-А выполнен ROC-анализ по наиболее информативным предикторам. Результаты. По результатам ОКТ-А у пациентов с РС-ОН наиболее выраженные различия показателей выявлены по всем показателям толщины перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) и относительной плотности ретинальных перипапиллярных капилляров (РПК) во всех секторах по сравнению с группой контроля, а также снижение средних показателей в комплексе ганглиозных клеток сетчатки (ГКС). Выявлена умеренная прямая корреляционная зависимость между показателями толщины перипапиллярного СНВС и плотностью РПК (г=0,50; р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Атрофия зрительного нерва, оптическая когерентная томография-ангиография, рассеянный склероз

Короткий адрес: https://sciup.org/149135438

IDR: 149135438 | УДК: 616-073.7:617.731-007.23:616.832-004.2

Текст научной статьи Оптическая когерентная томография - ангиография при атрофии зрительного нерва на фоне рассеянного склероза

со стойким снижением зрительных функций вследствие органической деструкции аксонов ганглиозных клеток сетчатки и их миелиновой оболочки, приводящих к блокаде проводимости [1]. Рассеянный склероз — одно из самых распространенных демиелинизирующих заболеваний центральной нервной системы, которое также приводит к развитию АЗН. Механизмы повреждения аксонов нервных волокон и клеточных структур сетчатки глаза при рассеянном склерозе сложны и полностью не изучены. С широким использованием оптического когерентного томографа (ОКТ) появилась возможность выявить структурные маркеры диагностики рассеянного склероза. Использование оптической когерентной томографии с функцией ангиографии (ОКТ-А) позволяет наиболее точно исследовать микроциркуляторные изменениях в сетчатке глаза. В нашем недавнем исследовании определены характерные параметры микроциркуляции в сетчатке у пациентов с РС и оптическим невритом в анамнезе [1]. Комплексное изучение параметров ганглиозных клеток сетчатки (ГКС), слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) и микроциркуляции ретинальных перипапиллярных капилляров (РПК) позволяет выявить взаимосвязи между исследуемыми показателями для понимания тяжести и мониторинга нейродегенеративного процесса.

Цель: оценить состояние микроциркуляции диска зрительного нерва перипапиллярной сетчатки у пациентов с атрофией зрительного нерва (АЗН) при рассеянном склерозе без оптического неврита в анамнезе (РС-ОН).

Материал и методы. Исследование проводились в ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ имени академика С. Н. Федорова”» (Москва) в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» [2]. Обследованы пациенты с рассеянным склерозом без оптического неврита в анамнезе (РС-ОН): 34 глаза (основная группа); здоровые добровольцы: 39 глаз (контрольная группа). Группы были сопоставимы по возрасту и полу. Средний возраст пациентов 33,13±6,63 года (от 19 до 45 лет). У каждого человека в анализ был включен только один глаз (избранный случайным методом, парный глаз в исследовании не участвовал).

У пациентов основной группы средний возраст дебюта демиелинизирующего заболевания составил 27,80±7,04 года. Длительность рассеянного склероза (с момента постановки диагноза) составила 5,19±3,73 года (от 0,6 до 15 лет).

Основные критерии, определяющие включение в исследование, следующие: заключение невролога с установленным диагнозом «рассеянный склероз», ремиттирующее течение; стадия ремиссии в соответствии с критериями W. I. McDonald 2010 г. пересмотра; терапия по основному заболеванию (ПИТРС I или II линии). Наличие атрофии зрительного нерва, подтвержденное на ОКТ: истончение средних показателей перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки менее 114 микрон (по 4 секторам менее: височный сектор 77 мкм, верхний 137 мкм, носовой 101 мкм, нижний 146 мкм), снижение показателей электрофизиологического исследования (ЭФИ): порог электрической чувствительности (ПЭЧ) более 80 мкА (норма 35–80 мкА) и электрической лабильности (ЭЛ) менее 40 Гц (норма 40–55 Гц). Побледнение диска зрительного нерва при офтальмоскопии, снижение остроты зрения.

Критерии исключения для всех групп пациентов: возраст старше 45 лет; некурабельные пациенты с когнитивными нарушениями, связанными с тяжелой основной или сопутствующей патологией; пациенты с неврологической и глазной патологиями, при которых невозможно проведение офтальмологических методов исследования.

У всех пациентов собраны жалобы и анамнез, им проведена стандартная офтальмологическая диагностика с осмотром органа зрения, использовались также дополнительные методы исследования. Основным методом инструментальной диагностики являлась ОКТ-А. В данной работе ОКТ-А проводили на приборе RTVue XR Avanti (Optovue, США) по протоколам: ONH/GCC OU Report, Angio Disc Quick Vue 4,5х4,5 мм.

Исследование всех пациентов выполнялось одним и тем же оператором в затемненной комнате без медикаментозного расширения зрачка. Сканы проверялись на наличие артефактов от потерь фиксации. Обследование повторяли до тех пор, пока не были получены снимки достаточного для дальнейшего анализа качества. Снимки с качеством сканирования (Scan Quality) менее 8/10 в анализе не участвовали, а также сканы с индексом сигнала менее 70.

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью пакетов программы SPSS Statistics 22. Распределение показателей в группах оценивали с помощью критерия Колмогорова — Смирнова и Шапиро–Уилка. При нормальном распределении выборок для проверки достоверности различий между средними значениями двух выборок использовался параметрический t-критерий Стьюдента (p), при отсутствии нормального распределения использовали непараметрические методы: U-критерий Манна–Уитни. Данные представлены в виде М±σ, где М — средняя величина и σ — среднее квадратичное отклонение. Для оценки диагностической ценности параметров ОКТ-А у пациентов с атрофией зрительного нерва на фоне рассеянного склероза выполнен ROC-анализ параметров ОКТ-А с последующим сопоставлением площади под кривой (AUC). В работе применяли корреляционный анализ с расчетом коэффициента корреляции Спирмена (r). Полученные результаты принимались достоверными при уровне значимости p<0,05.

Результаты. По результатам исследования установлено, что острота зрения без коррекции снижена в основной группе по сравнению с группой контроля, при этом с максимальной коррекцией остроты зрения (МКОЗ) группы статистически значимо не отличались (табл. 1).

Основываясь на результатах анализа ОКТ-А, выявили достоверное снижение средних показателей толщины комплекса ГКС макулярной сетчатки, толщины перипапиллярного СНВС и плотности РПК у пациентов с РС-ОН по сравнению с контролем (табл. 2).

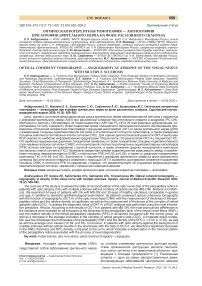

По результатам анализа ОКТ-А выявлено статистически достоверное снижение показателей толщины перипапиллярного СНВС по четырем секторам (височный, верхний, носовой и нижний) у пациентов РС-ОН по сравнению с контролем. Более выраженные показатели регистрировались в височном секторе: 58,12±11,91 мкм, наименее выраженные — в носовом 87,38±11,22 мкм (рис. 1).

Установлена умеренная прямая корреляционная связь между показателями толщины перипапилляр-ного СНВС и средними показателями комплекса ГКС r=0,69 (р<0,05) СНВС, височный сектор r=0,55 (р<0,05), верхний r=0,57 (р<0,05), нижний r=0,57 (р<0,05).

Таблица 1

Результаты обследования пациентов функциональными методами диагностики (M±σ)

|

Показатель |

Контрольная группа, n=39 |

Основная группа, n=34 |

|

Острота зрения без коррекции (ед.), |

10±0,1 |

0,5±0,4* |

|

Максимально корригированная острота зрения (ед.) |

1,0±0,1 |

0,9±0,1 |

|

Передне-задний размер (мм) |

23,3±0,2 |

23,8±0,6 |

|

Внутриглазное давление (mmHg) |

15,5±1,5 |

15,6±2,6 |

П р и м еч а н ие : * — р<0,001, статистически значимые различия в сопоставлении с группой контроля.

Таблица 2

Показатели толщины комплекса ганглиозных клеток, слоя нервных волокон сетчатки и плотности ретинальных капилляров у здоровых лиц молодого возраста и пациентов с атрофией зрительного нерва на фоне рассеянного склероза без оптического неврита (M±σ)

|

Показатель |

Контрольная группа, n=39 |

Основная группа, n=34 |

|

|

Комплекс ГКС (мкм) |

100,44±4,76 |

85,53±6,32* |

|

|

перипапиллярно |

113,92±8,26 |

92,91±8,56* |

|

|

височный сектор |

77,49±10,59 |

58,12±11,91* |

|

|

Толщина СНВС (мкм) |

верхний сектор |

136,56±12,45 |

111,24±12,11* |

|

носовой сектор |

100,95±8,24 |

87,38±11,22* |

|

|

нижний сектор |

145,97±17,09 |

115,18±10,18* |

|

|

перипапиллярно |

53,15±2,25 |

47,73±2,31* |

|

|

височный сектор |

53,85±3,73 |

48,12±3,76* |

|

|

Плотность РПК (%) |

верхний сектор |

53,03±2,90 |

48,74±3,08* |

|

носовой сектор |

51,90±5,74 |

45,06±3,41* |

|

|

нижний сектор |

54,85±3,99 |

48,85±3,48* |

|

П р и м е ч а н и е : ГКС — ганглиозные клетки сетчатки; СНВС — слой нервных волокон сетчатки; РПК — ретинальные перипапиллярные капилляры; *– р<0,001, статистически значимые различия в сопоставлении с группой контроля.

Рис. 1. Толщина перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки:

а — здоровый доброволец; б — пациент с атрофией зрительного нерва на фоне рассеянного склероза без оптического неврита в анамнезе

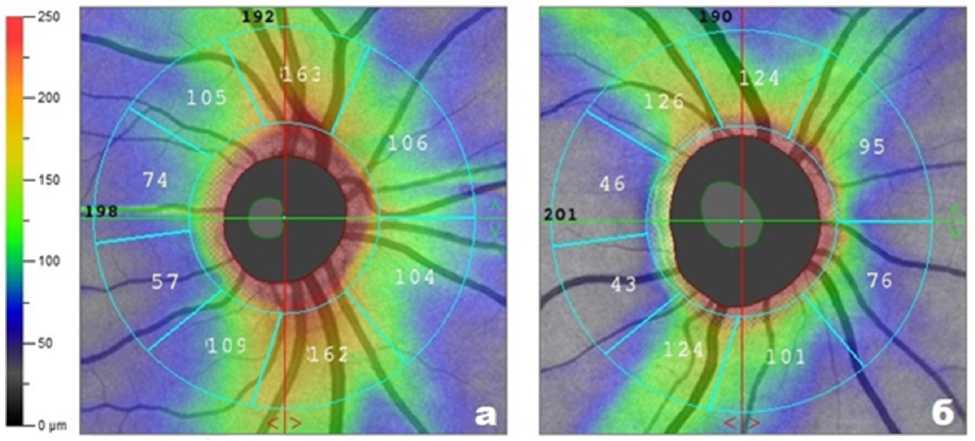

Рис. 2. Плотность перипапиллярных капилляров: а — здоровый доброволец; б — пациент с атрофией зрительного нерва на фоне рассеянного склероза без оптического неврита в анамнезе

При анализе относительной плотности капиллярной сети в РПК по четырем секторам (височный, верхний, носовой и нижний) пациентов РС-ОН, по сравнению с контролем, более выраженные показатели регистрировались в носовом, височном и нижнем секторах, менее выраженные в верхнем по сравнению с контролем (табл. 2, рис. 2).

Корреляционный анализ между средними показателями плотности РПК и средними показателями толщины комплекса ГКС выявил прямую умеренную связь r=0,63 (р<0,05). Можно сделать вывод, что плотность РПК связана с изменениями комплекса ГКС при РС-ОН. При корреляционном анализе средних показателей плотности РПК и толщины пе-рипапиллярного СНВС выявлена умеренная прямая связь r=0,50 (р<0,05). При корреляционном анализе по четырем секторам показателей плотности РПК и толщины перипапиллярного СНВС выявлена умеренная прямая связь показателей в височном r=0,58 (р<0,01), верхнем r=0,45 (р<0,01) и нижнем секторах r=0,51 (р<0,01). Можно сделать вывод, что при изменении толщины перипапиллярного СНВС изменяется плотность РПК соответствующего сектора. Однако обнаружено, что при изменении показателей толщины перипапиллярного СНВС носового сектора корреляции нет, что говорит о независимости изменений данного сектора при рассеянном склерозе.

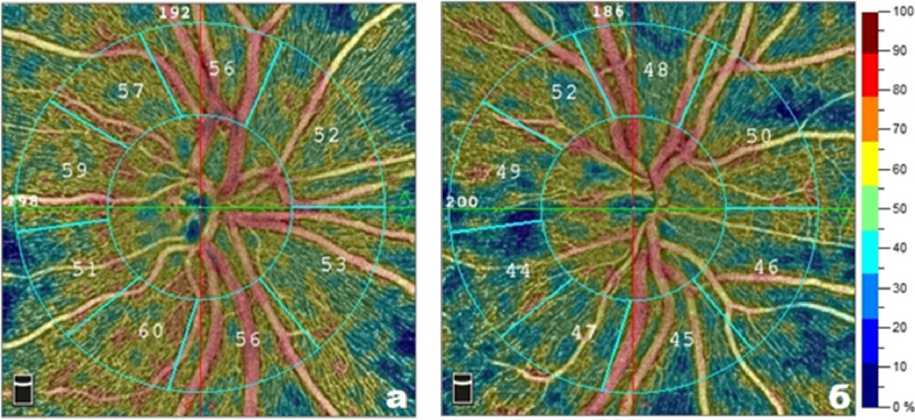

При проведении ROC-анализа полученных результатов по ОКТ-А площади под ROC-кривой (AUC) установлено, что к информативным диагностическим критериям относятся средние показатели комплекса ГКС (AUC=0,864), перипапиллярного СНВС (AUC=0,867) и РПК (AUC=0,867) при р<0,001 (рис. 3).

Обсуждение. Несмотря на изменения в сетчатке у пациентов с АЗН на фоне РС сохраняется высокая острота зрения (МКОЗ) как в основной группе, так и в контрольной, независимо от процессов нейродегенерации. В литературе немало указаний на то, что атрофия аксонов ГКС при РС свидетельствует о процессах воспаления и дегенерации [3, 4]. Предыдущие исследования доказали, что маркерами РС является потеря комплекса ГКС и перипапиллярно-го СНВС. Снижение толщины средних показателей комплекса ГКС макулярной сетчатки и толщины пе-

Рис. 3. ROC-кривые остроты зрения для предикторов средних значений комплекса ганглиозных клеток сетчатки, перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки и плотности перипапиллярных капилляров: СНВС — слой нервных волокон сетчатки рипапиллярного СНВС у пациентов с РС-ОН по сравнению со здоровыми добровольцами согласуется и с нашим настоящим исследованием [1, 5, 6]. Кроме того, по данным литературы, атрофия перипа-пиллярного СНВС позволяет охарактеризовать выраженность аксонального повреждения при РС [5]. Наиболее значимое снижение показателей толщины перипапиллярного СНВС наблюдается в височном и нижнем секторах, что также согласуется с многочисленными исследованиями зарубежных авторов. Корреляционный анализ выявил прямую связь между показателями средней толщины перипапиллярно-го СНВС со средними показателями комплекса ГКС r=0,69 (р<0,05). Только в носовом секторе отсутствует значимая корреляционная связь, что свидетельствует о независимости изменений толщины СНВС данного сектора от течения рассеянного склероза.

Иностранные ученые в своем исследовании предположили, что снижение количества нервных волокон в перипапиллярной сетчатке приводит к снижению метаболической активности данной области.

Снижение метаболической активности снижает кровоток через ауторегуляторные механизмы. Полученные нами в настоящем исследовании результаты снижения микроциркуляторных параметров относительной плотности РПК в височном и нижнем секторах полностью подтверждают это предположение [7]. Изменения относительной плотности РПК носового сектора не учитываются, так как при проведении корреляционного анализа между показателями плотности РПК с толщиной перипапиллярного СНВС не обнаружено статистически значимой корреляции, что подтверждает независимость изменений данного сектора от течения рассеянного склероза.

Заключение. Настоящее исследование показало важную роль ОКТ-А в диагностике микроциркуля-торных изменений ДЗН у пациентов с рассеянным склерозом. Наличие информативных критериев позволяет своевременно диагностировать изменения в области диска зрительного нерва и провести курс консервативного и физиотерапевтического лечения для сохранения зрительных функций. С помощью полученных результатов можно понять причину снижения микроциркуляторных изменений при рассеянном склерозе.

Список литературы Оптическая когерентная томография - ангиография при атрофии зрительного нерва на фоне рассеянного склероза

- Иойлева Е.Э., Кривошеева M.C., Андрусякова Е.П. Оптическая когерентная томография - ангиография в диагностике микроциркуляторных нарушений. Российская детская офтальмология 2019; 4: 24-8. URL: DOI: 10.25276/2307-6658-2019-4-24-28

- World Medical Association. Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. URL: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/inde x. html

- Frohman EM, Fujimoto JG, Frohman TC, et al. Optical coherence tomography: a window into the mechanisms of multiple sclerosis. Nat Clin Pract Neurol 2008; 4: 664-75.

- Green AJ, McQuaid S, Hauser SL, et al. Ocular pathology in multiple sclerosis: retinal atrophy and inflammation irrespective of disease duration. Brain 2010; 133: 1591-601.

- Давыдовская M.B., Цысарь M. А, Бойко A. H. Повреждение комплекса ганглиозных клеток и слоя нервных волокон сетчатки при рассеянном склерозе. Неврология и психиатрия 2012; 2 (2): 47-51.

- Иойлева Е.Э., Кривошеева M.C., Андрусякова Е.П. Параметры ОКТ-ангиографии макулярной зоны сетчатки и диска зрительного нерва у здоровых лиц молодого возраста. Российская детская офтальмология. URL: https:// DOI: 10.25276/2307-6658-2019-3-38-42

- Xiaogang W, Yali J. Optical coherence tomography angiography of optic nerve head and parafovea in multiple sclerosis. Br J Ophthalmol 2014Oct; 98 (10): 1368-73.