Оптическая система для дистанционного зондирования в УФ -, видимом и ближнем ИК-диапазонах

Автор: Владимиров Валерий Михайлович, Юксеев Василий Александрович, Лапухин Евгений Геннадьевич

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 2 т.44, 2020 года.

Бесплатный доступ

При использовании орбит с большими высотами для дистанционного зондирования Земли требуется специальная оптическая система. В данной работе представлена оптическая система с полем зрения 4°, обеспечивающая высокое разрешение для спектрального диапазона 200 - 3300 нм. Рассчитаны и приведены параметры конструктивных элементов системы. Рассмотрены точечные диаграммы пятен рассеяния для центра поля, промежуточных зон и на краю поля, и представлены кривые аберраций. Показано, что для большей части рабочего спектрального диапазона оптическая система является дифракционно-ограниченной, что способствует получению максимально возможного пространственного разрешения. Система рассматривается как инструмент для дистанционного зондирования Земли и сбора информации в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.

Оптическая система, система ричи-кретьена с двухлинзовым корректором, пространственное разрешение, космический мониторинг земли

Короткий адрес: https://sciup.org/140247087

IDR: 140247087 | DOI: 10.18287/2412-6179-CO-611

Текст научной статьи Оптическая система для дистанционного зондирования в УФ -, видимом и ближнем ИК-диапазонах

Современные системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) оптического диапазона в основном располагаются на солнечно-синхронных и на геостационарных орбитах.

На солнечно-синхронных орбитах в панхроматическом режиме космические аппараты ДЗЗ имеют пространственное разрешение ~1–2 метра на пиксель («Ре-сурс-ДК», «Канопус»). Метровое разрешение в надире достигается за счёт низких орбит с высотами порядка ~400–900 км. На этих орбитах период повторного наблюдения местности может достигать до 15 суток.

На геостационарной орбите существующие спутники ДЗЗ имеют разрешение ~ 1 км на пиксель: спутники серии «Feng-Yun-2» и «FY-4» (КНР), спутники серии «Электро» (Российская программа GOMS – Geostationary Operational Meteorological Satellites ), спутники программы «GOES» (НАСА).

В настоящее время на геостационарных орбитах (высота ~36000 км) не существует спутников ДЗЗ с оптическими системами высокого разрешения (~ десятков метров). В связи с этим целью данной работы является разработка и расчёт оптической системы (телескопа) высокого разрешения для спутников ДЗЗ на высоких орбитах.

Для эффективного функционирования современных систем ДЗЗ необходимо получение максимального пространственного разрешения. Оно достигается путём выбора орбиты космического аппарата с меньшей высотой над поверхностью Земли и (или) увеличением апертуры оптической системы. Использование спутниками ДЗЗ в оптическом диапазоне орбит с относительно низкими высотами и наклонением ~98 ° даёт период прецессии, соответствующий одному году [1]. При таком условии достигается синхронизация с солнечной освещённостью Земли (солнечно-синхронные орбиты – ССО), при которой освещённость поверхности Земли для каждой точки трассы примерно одинакова в течение года. Использование приёмников излучения в различных спектральных диапазонах способствует получению видовой информации как с освещённой (дневной) поверхности планеты, так и с ночной [2, 3, 4]. В связи с этим оптическая система должна иметь широкий спектральный рабочий диапазон.

Определение пространственного разрешения, как проекция пикселя на поверхность, является основным критерием оценки качества оптико-электронной аппаратуры и принято как в зарубежной, так и в отечественной практике. Оно зависит от апертуры оптической системы, фокусного расстояния и размера пик- селя фотоприёмного устройства. Согласование пятна рассеяния с размером пикселя приёмника излучения позволяет достичь наибольшей эффективности. При этом размер пятна рассеяния должен быть соизмерим с размером пикселя.

В системе космического мониторинга с использованием высоких орбит [5, 6] для сбора информации в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах предполагалось использование оптической системы диаметром 1 м, фокусным расстоянием ~5 м и полем зрения 2°. При таких характеристиках системы мгновенное поле зрения составляет ~900 км. Использование полноапертурного сканирующего зеркала позволяет получать оперативную видовую информацию от края до края диска Земли по трассе спутника. Но использование оптической системы с большим полем зрения в некоторых случаях позволяет отказаться от сканирующих зеркал, что существенно уменьшит массово-габаритные характеристики космического аппарата.

В дополнение к основной цели следует добавить, что оптическая система должна обладать широким спектральным рабочим диапазоном, большим полем зрения и при этом должен быть согласован размер пятна рассеяния и размер пикселя фотоприёмника.

1. Выбор основных характеристик системы

Оптическая схема

При выборе оптической схемы особое внимание уделялось схемам, в которых монохроматические аберрации третьего порядка (сферическая аберрация, кома, астигматизм, кривизна поля и дисторсия) и хроматические аберрации имеют минимальные значения или отсутствуют. Таким требованиям удовлетворяет двухзеркальная оптическая схема Ричи– Кретьена, в которой вогнутое главное и выпуклое вторичное зеркала являются гиперболоидами вращения. Система Ричи–Кретьена исправляет сферическую аберрацию, кому и свободна от хроматизма (хроматизм в зеркальных системах отсутствует).

В выражении коэффициентов Зейделя для кривизны Пецваля стоит сумма оптических сил каждого элемента системы [7]. Соответственно, для получения плоского поля в системе Ричи–Кретьена необходимо равенство оптической силы главного и вторичного зеркала. Это достигается равенством радиусов кривизны при вершинах поверхностей зеркал.

Введение мениска с асферическими поверхностями из плавленого кварца позволяет получить решение с исправленным астигматизмом, довольно большим полем зрения 1,5 ° для спектрального диапазона от УФ до ближнего ИК [8, 9]. Для сохранения плоской фокальной поверхности вводится второй компонент, у которого оптическая сила будет равна по модулю оптической силе первого линзового элемента и противоположна по знаку.

Материал элементов системы

Линзовые элементы в сходящемся пучке системы предполагается изготавливать из плавленого кварца марки КИ. Выбор стекла КИ обусловлен большим спектральным рабочим диапазоном от 200 до 3300 нм, низким коэффициентом линейного термического расширения (0,55-Ю-6 K-1), отсутствием флюоресценции и отсутствием линий поглощения в ИК-диапазоне (~2700 нм), которые обусловлены, как правило, поглощением молекулами воды [10].

Для изготовления зеркал планируется использование ситалла марки СО115М [11] с коэффициентом термического расширения, равным ~ 10–7 K–1.

Рабочий диапазон системы и окна прозрачности атмосферы

С помощью информационно-вычислительной системы «Спектроскопия атмосферных газов» [12, 13] для рабочего диапазона кварца 400–3300 нм были рассмотрены кривые спектральной прозрачности газовой смеси, соответствующей летней атмосфере (IAO модель) для северных широт с температурой 296º K, давлением 1 атм и толщиной 30 км. В видимом диапазоне атмосфера прозрачна практически для всех длин волн. В ближнем ИК-диапазоне до 3,3 мкм имеется несколько окон прозрачности и зависимость пропускания атмосферы имеет довольно сложный вид. Для УФ-излучения (200–300 нм) атмосфера практически непрозрачна за счёт поглощения слоем озона на высотах 20–60 км (максимум концентрации на высоте ~27 км). Соответственно, начиная с высот 60 км явления и процессы с сопутствующим ультрафиолетовым излучением доступны для фиксации.

2. Оптическая система

Для расчёта определены следующие параметры оптической системы. Диаметр – 1000 мм. Фокусное расстояние ~ 5500 мм. При таком соотношении для предельного (дифракционного) разрешения размер пикселя фотоприёмного устройства должен быть равен дифракционному кружку и составлять ~ 3 мкм, 7,5 мкм и 44 мкм для длин волн 200, 550 и 3300 нм. Современные фотоприемники имеют размер пикселя ~5 мкм и менее, что соответствует возможному предельному разрешению системы.

Минимизация габаритных размеров системы возможна при уменьшении расстояния между зеркалами. Это влечёт увеличение диаметра вторичного зеркал и, соответственно, экранирование главного зеркала вторичным. При росте экранирования разрешающая способность оптической системы медленно ухудшается (на 13 % при размере вторичного зеркала ~ 55 % [8]). Другими словами, для фотографических систем экранирование 50 % допустимо без особого ухудшения качества изображения.

Предварительно была рассчитана классическая система Ричи–Кретьена диаметром 1000 мм с равными радиусами кривизны главного и вторичного зеркала и с фокусным расстоянием 5500 мм. Расчёт оптической системы был осуществлён по методике, описанной в [7], с дополнительными ограничениями: условие равенства радиусов кривизны при вершинах поверхностей зеркал ( R 1 = R 2 ) и экранирование вторичным зеркалом 0,5 ( q = D 1 / D 2 = 0,5). Для системы диаметром 1 м и эквивалентным фокусным расстоянием 5,5 м увеличение m на вторичном зеркале равно двум (β = 1/ m = 0,5). При этом радиусы кривизны зеркал равны R 1 = R 2 =5,5 м, а расстояние между зеркалами d = 1,375 м.

Эксцентриситеты зеркал для апланатических двухзеркальных систем (свободных от сферической аберрации и комы – первая и вторая сумма Зейделя равны нулю) определяются по формулам [7]:

el = 1 + 2.p2 . , i - q e2^ = ( + ^ з

1 1 "Pj ( 1 - q ) . ( 1 -P ) 3

и равны соответственно 1,5 и 17.

Для исправления астигматизма системы в сходящемся пучке после вторичного зеркала внесён двухлинзовый корректор, состоящий из положительного и отрицательного элемента. Линзовые элементы корректора привносят в систему хроматические аберра- ции, которые компенсируются до удовлетворительных значений за счёт равного хода лучей в системе. Это достигается подбором радиусов кривизны поверхностей линз корректора, их толщин и промежутков между ними с учётом параметров зеркал.

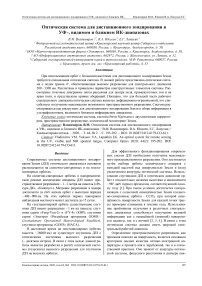

Расчёт параметров корректора и минимизация аберраций проводились с использованием пакета CodeV. Оптимизация системы, как правило, влечёт за собой изменение требуемых параметров. Для сохранения или возвращения к требуемым характеристикам системы после анализа в систему привносились необходимые изменения в конструктивные элементы и проводилась очередная минимизация аберраций. На разных этапах оптимизации варьировались как отдельные параметры, так и совокупные группы. В качестве варьируемых параметров использовались радиусы кривизны зеркал, эксцентриситеты зеркал, радиусы кривизны линз, толщины линз, расстояния между поверхностями и вынос фокальной поверхности за вершину последней оптической поверхности.

После каждой итерации минимизации аберраций проводился анализ качества изображений и при необходимости менялись либо конструктивные характеристики элементов системы, либо варьируемые параметры и их набор (рис. 1). Оптимизация системы и минимизация аберраций проводилась для длин волн, покрывающих весь спектральный диапазон: 200, 250, 300, 350, 380, 480, 550, 700, 800, 950, 1064, 1500, 2000, 3000, 3300 нм.

Рис. 1. Схема расчёта и оптимизации оптической системы

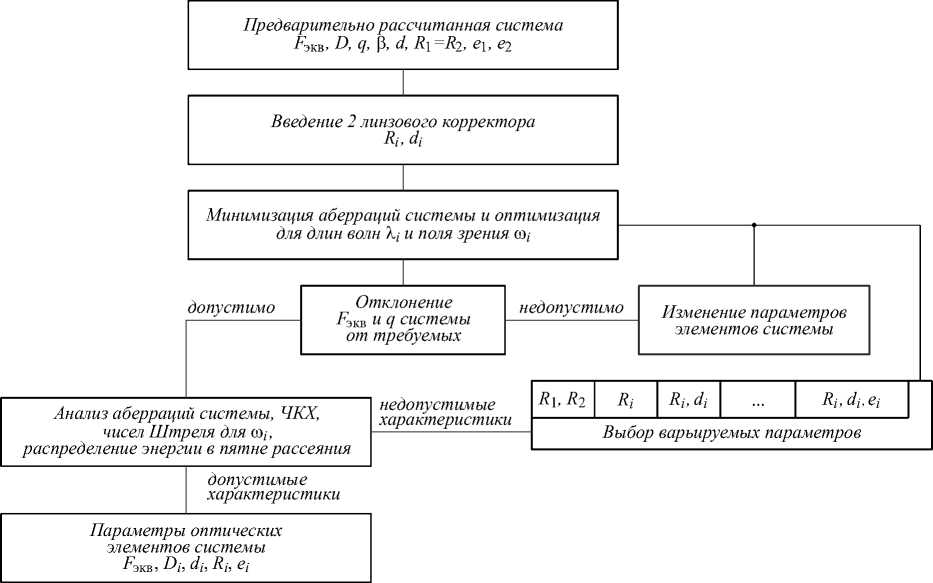

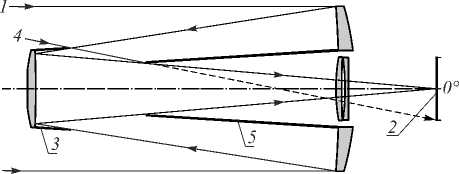

Ход лучей в оптической системе следующий. Оптическое излучение от объекта падает на главное во- гнутое гиперболическое зеркало (1) с радиусом кривизны при вершине R1 (рис. 2). После отражения на главном зеркале оно сходится и отражается на вторичном зеркале (2) с радиусом кривизны при вершине R2. Пройдя через двухлинзовый корректор (3), излучение фокусируется в плоскости (4). В этой плоскости и размещается светоприёмная аппаратура в виде набора фотодиодных линеек и матричных приёмников на поле, линейный размер которого составляет ~380 мм. Основные характеристики оптической системы приведены в табл. 1.

Фокусное расстояние системы после оптимизации параметров составляет 5539 мм. Диаметр входного зрачка системы совпадает с диаметром главного зеркала. Поле зрение телескопа – 4°, что в линейной мере соответствует 380 мм в фокальной плоскости. При расчёте оптической системы использовалось кварцевое стекло марки КИ [12].

Рис. 2. Оптическая схема телескопа (1 и 2 – главное и вторичное зеркало, 3 – двухлинзовый корректор, 4 – фокальная плоскость, 5 – приёмник излучения, R 1 и R 2 – радиусы кривизны главного и вторичного зеркал)

Табл. 1. Основные характеристики оптической системы

|

Характеристика |

Значение |

|

Диаметр главного зеркала, м |

1 |

|

Фокусное расстояние, м |

5,539 |

|

Экранирование вторичным зеркалом |

0,466 |

|

Поле зрения, (угловое, °)/ (линейное, мм) |

4/380 |

|

Спектральный диапазон, нм |

200 – 3300 |

|

Вынос фокальной плоскости за вершину последней поверхности системы, м |

0,533 |

Характеристики оптических элементов телескопа приведены в табл. 2. В таблице указаны радиусы кривизны поверхностей, световой диаметр зеркал и линз, их толщина, значение промежутков между вершинами элементов и марка стекла, из которого они изготовлены. Отсчёт номеров поверхностей системы начинается с поверхности главного зеркала (1) в направлении вторичного зеркала (2) и далее по ходу луча (рис. 2).

Табл. 2. Конструктивные характеристики элементов оптической системы

|

№ |

Тип поверхности |

R i , мм |

D i , мм |

d i , мм |

Среда |

|

1 |

Гиперболоид, e 2= 1,871 |

–6492 |

1000 |

–1850 |

вакуум |

|

2 |

Гиперболоид, e 2 = 40,62 |

–6492 |

465,43 |

1831 |

вакуум |

|

3 |

Сфера |

1097 |

382,81 |

35 |

КИ |

|

4 |

Сфера |

6715 |

380,83 |

21 |

вакуум |

|

5 |

Сфера |

1363 |

380,27 |

20 |

КИ |

|

6 |

Сфера |

∞ |

380,61 |

533,2 |

вакуум |

Поверхности главного и вторичного зеркала являются гиперболоидами вращения с эксцентриситетами e 1 = 1,871 и e 2 = 40,62 соответственно. Отклонения от ближайшей сферы составляют 13 и 14 мкм. Для диаметров 1000 и 465 мм полученная асферичность не должна представлять особой трудности в изготовлении оптических поверхностей. Для упрощения изготовления и контроля качества изготовления все поверхности линз корректора – сферические.

3. Анализ оптической системы

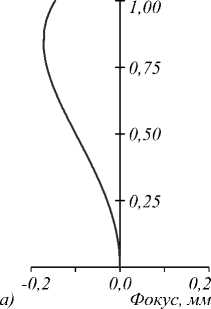

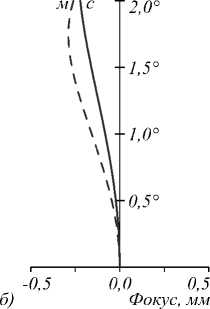

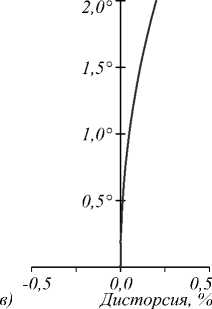

Минимизация аберраций оптической системы проводилась для длин волн, равномерно распределённых в диапазоне от 200 до 3300 нм, для поля зрения 4°. Суммарные кривые аберраций для сагиттальной и меридиональной плоскости приведены на рис. 3. Кривые продольной сферической аберрации, кривизны поля (приведённые к точке фокуса системы) и дисторсии представлены на рис. 4. Кривые аберраций для различных длин волн на рис. 3 и 4 практически совпадают, и в связи с этим на графиках они представлены одной обобщающей кривой.

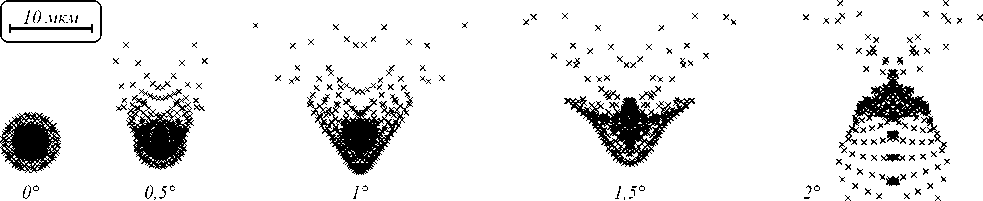

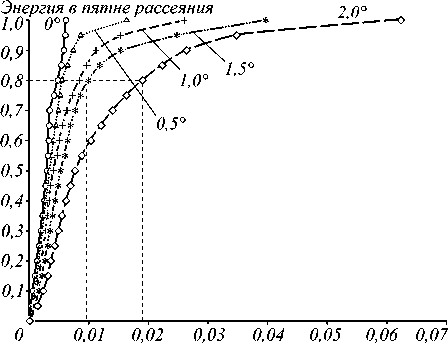

Поперечные аберрации представлены в виде пятен рассеяния. Расчётное геометрическое (без учёта дифракции) среднеквадратичное суммарное для расчётных длин волн (интегральное) пятно рассеяния в центре поля имеет диаметр ~3,4 мкм, для угла 0,5 ° диаметр пятна составляет ~5,4 мкм, для 1 ° ~8,5 мкм, для углов 1,5 ° и 2 ° среднеквадратичный диаметр пятна равен 13,7 мкм и 18 мкм соответственно (рис. 5).

Размер пятен рассеяния точки свидетельствует, что для спектральных полос 1064 – 3300 нм, 800– 1064 нм и 480–700 нм оптическая система является дифракционно-ограниченной для углов поля зрения 3,8 ° , 3,5 ° и 2,9 ° соответственно.

Для полосы 200–380 нм рассчитанная система является аберрационно-ограниченной. Тем не менее, если размер пятна рассеяния не превосходит размер пикселя фотоприёмника, то пространственное разрешение будет определяться проекцией пикселя на поверхность Земли. Так, для полосы 200–380 нм среднеквадратичный диаметр пятна соответствует 8,8 мкм на поле 3,5 ° и к краю поля размер пятна увеличивает -ся до 18 мкм.

До угла поля 1,5 ° в пятне диаметром менее 10 мкм сосредоточено 80% световой энергии всего спектрального диапазона. На краю поля на расстоянии 2 ° от центра диаметр пятна, содержащий 80% энергии спектрального диапазона, увеличивается до 18 мкм (рис. 6).

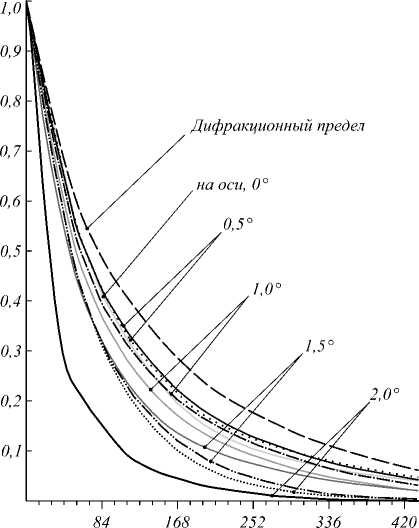

Частотно-контрастная характеристика (функция передачи модуляции) оптической системы представлена на рис. 7. По уровню контраста 0,5 частота линий составляет 84 лин/мм, что соответствует размеру ~6 мкм для чёрной или белой полосы линии и соизмерима с размером пикселя приёмника.

Меридиональная плоскость

0,025

to =2,0 °

Сагиттальная плоскость 0,025

-0,025

0,025

to =1,5 °

-0,025

0,025

-0,025

-0,025

0,025

to =1,0 °

0,025

-0,025

-0,025

0,025

0,025

to =0,5 °

-0,025

-0,025

0,025

to =0,0 °

0,025

-0,025

-0,025

Рис. 3. Кривые аберраций для различных углов поля в сагиттальной и меридиональной плоскостях

Рис. 4. Кривые сферической продольной аберрации (а), кривизны поля (б) и дисторсии (в)

Рис. 5. Точечные диаграммы пятен рассеяния в интегральном свете от центра поля к краю с интервалом 0,5°

4. Отсекатели паразитных лучей

В конструкциях телескопов для предотвращения попадания на фотоприёмник паразитного (не участвующего в построении изображения) света, как правило, устанавливают набор диафрагм соответствующих диаметров со специальным «антибликовым» матовым покрытием.

В двузеркальной системе, помимо переотражён-ного и рассеянного света, возможно и прямое попадание света на поверхность фотоприёмника. С целью предотвращения этой засветки на главном и вторичном зеркалах устанавливаются отсекатели (бленды) паразитных лучей, выполненные в виде конусообразных трубок (рис. 8).

Диаметр пятна рассеяния, мм

Рис. 6. Распределение световой энергии в пятне для различных углов поля зрения

Центральный пучок (1) после прохождения через оптическую систему фокусируется в точке фокуса, через которую проходит фокальная плоскость и в которой расположен фотоприёмник (2).

Рис. 7. Частотно-контрастная характеристика оптической системы

В нашем случае диаметр бленды (3) на вторичном зеркале принят равным 500 мм (половина диаметра главного зеркала). Длина этой бленды определяется так, чтобы она не отсекала краевые зоны сходящегося пучка (1) после отражения от главного зеркала.

Паразитный луч (4), способный засветить край фотоприёмника, отсекается блендой (5) на главном зеркале. Легко заметить, что и другие паразитные лучи, способные попасть на фотоприёмник, будут также отсечены этой блендой.

При наличии бленд на главном и вторичном зеркалах надобность в трубе телескопа в качестве свето- защитного элемента отпадает, что, в свою очередь, положительно сказывается на уменьшении массы. Для рассчитанной системы диаметр бленды на вторичном зеркале равен ~500 мм и длина составляет ~220 мм, на главном зеркале диаметр бленды ~320 мм и длина ~1170 мм. К сожалению, для наклонных пучков неизбежно виньетирование.

Рис. 8. Отсекатели лучей паразитной засветки в двузеркальных телескопических системах (1 – центральный пучок, 2 – фотоприёмник в фокальной плоскости, 3 – бленда на вторичном зеркале, 4 – луч паразитной засветки, 5 – отсекатель на главном зеркале)

5. Применение

Телескоп по предложенной оптической схеме предполагается использовать для космического мониторинга поверхности Земли на высоких орбитах.

Пространственное разрешение в надире (масштаб изображения) зависит от фокусного расстояния оптической системы f экв , высоты спутника h , размера пикселя приёмного устройства l px и определяется выражением m = h ■ l px / fэкв при условии, что пятно рассеяния точки системой не превосходит размер пикселя.

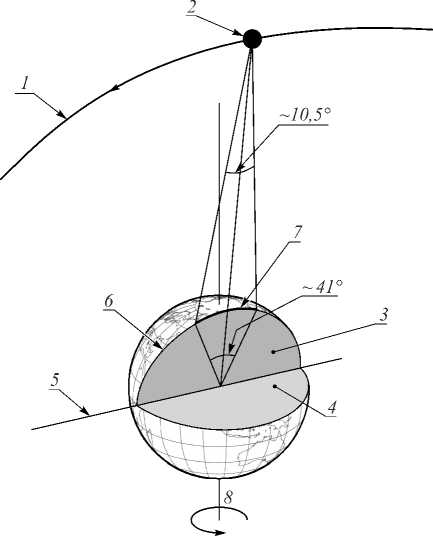

Один из вариантов использования рассчитанной оптической системы – мониторинг акватории Северного морского пути и Антарктики со спутников на эллиптических орбитах, трассы которых совпадают и проходят над СМП [5, 6, 14]. Высота спутника варьирует от ~23600 до 47950 км, что соответствует высоким орбитам.

Северный морской путь простирается от Карских Ворот (~70,5 ° с.ш. и ~58,0 ° в.д) до Берингова пролива (~66,0 ° с.ш. и ~ 169,0 ° з.д). Дуга СМП по большому кругу (по трассе спутника) составляет ~41 ° , которая с орбиты в перигее видна под углом ~10,5° (рис. 9). Соответственно, мгновенный охват акватории СМП составит в данном случае ~40%. При необходимости сканирование поверхности вдоль трассы на угол ±3,3 ° позволит получить изображение всей акватории СМП.

Масштаб изображения для надира, когда спутник находится в перигее (~23 600 км), составляет ~4,3 км на один миллиметр в фокальной плоскости. При использовании фотоприёмников с размером пикселя lpx (выраженного в мкм) масштаб изображения в метрах на один пиксель в перигее определяется mпер = 4,3^lpx. Для пикселя размером 5 мкм линейное разрешение системы в перигее будет составлять 21,5 метра. Реальное разрешение может быть ограничено дифракцией, аберрациями или неточностью изготовления оптической системы. Полоса охвата в перигее составляет ~ 1650 км.

Рис. 9. Видимость дуги СМП с точки перигея

(1 – орбита космического аппарата, 2 – космический аппарат в точке перигея, 3 – плоскость орбиты, 4 – плоскость экватора, 5 – линия узлов, 6 – трасса КА, 7 – дуга СМП, 8 – ось вращения Земли)

В апогее (~47950 км) для подспутниковой точки масштаб составит ~8,3 км / мм и полоса охвата ~3300 км. Соответственно, разрешение на один пиксель определяется как m апог = 8,3 - l px .

В частности, для спутников на солнечносинхронных орбитах с высотой 600 км пространственное разрешение в метрах определяется формулой m боо = О,11 - l px , где размер l px выражен в мкм. Соответственно, для приёмника с размером пикселя, равным 5 мкм, разрешение составит ~0,55 м. Мгновенное поле зрения на этой орбите составляет ~41 км.

Заключение

Использование предлагаемой оптической системы Ричи–Кретьена диаметром 1 м с двухлинзовым корректором и с фокусным расстоянием ~5,5 м, с большим полем зрения (4°) способно решать задачи по дистанционному мониторингу поверхности Земли и сбору информации в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах (200–3300 нм), причём в большей части рабочего спектрального диапазона оптическая система является дифракционноограниченной, что способствует получению максимально возможного пространственного разрешения. В случае мониторинга Арктического региона России данная система, имея поле зрения 4°, позволяет мгновенно охватить ~40% акватории СМП, охват всей акватории достигается сканированием на углы ±3,3°. Использование предлагаемой оптической системы на космических аппаратах на низких, средних и высоких орбитах позволит получать видовую информацию с разрешением менее метра.

Список литературы Оптическая система для дистанционного зондирования в УФ -, видимом и ближнем ИК-диапазонах

- Vallado, D.A. Fundamentals of astrodynamics and applications / D.A. Vallado, ed. by J. Werts. - Microcosm Press, 2013. - 1106 p. - ISBN: 978-1-881883-18-0

- The NOAA KLM User's Guide [Electronical Resource]. - URL: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/satellite/publications/podguides/N-15%20thru%20N-19/pdf/0.0%20NOAA%20KLM%20Users%20Guide.pdf (request date 16.07.2019)

- Горбунов, А.В. Состояние и перспективы развития космических комплексов "Канрпус-В" и "Метеор-М" / А.В. Горбунов, И.Ю. Ильина, В.К. Саульский // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. - 2015. - Т. 2, № 4. - С. 14-19

- Ряднов, А.Ю. Применение матричного фотоэлектронного модуля формата 288×4 в ИК-радиометре МСУ-ИК-СРМ для КА "Канопус-В-ИК" / А.Ю. Ряднов, Ю.Ю. Гулин, А.Г. Фролов, К.В. Бадаев, С.А. Тихонов // XXV Международная научно-техническая конференция и школа по фотоэлектронике и приборам ночного видения (24-26 мая 2018, г. Москва). Труды конференции. - Государственный научный центр Российской Федерации Акционерное общество "НПО "Орион". - 2018. - С. 158-161

- Владимиров, В.М. Возможности дистанционного зондирования Северного морского пути с использованием геосинхронных орбит / В.М. Владимиров, Л.В. Границкий, Е.Г. Лапухин // Успехи современной радиоэлектроники. - 2015. - № 10. - С. 123-126

- Владимиров, В.М. Синхронное наблюдение Арктики и Антарктики в оптическом и радиодиапазонах / В.М. Владимиров, В.А. Юксеев, Е.Г. Лапухин // Радиотелескопы, аппаратура и методы радиоастрономии: Всероссийская радиоастрономическая конференция: тезисы докладов (17-21 сентября 2018, г. Санкт-Петербург). - СПб.: ИПА РАН, 2018. - С. 19

- Михельсон, Н.Н. Оптика астрономических телескопов и методы расчета / Н.Н. Михельсон. - М: Физматлит, 1995. - 333 с

- Попов, Г.М. Современная астрономическая оптика / Г.М. Попов. - М.: Наука, 1988. - 192 с

- Попов, Г.М. Система Ричи-Кретьена с асферичным менисковым корректором / Г.М. Попов // Известия Крымской астрофизической обсерватории. - 1986. - Т. 74. - С. 161-170

- Материал кварцевое стекло КИ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.elektrosteklo.ru/FS_rus.htm (дата обращения: 16.07.2019)

- Ситалл СО115М (Астроситалл) [Электронный ресурс]. - URL: http://lzos.ru/content/view/18/37/ (дата обращения: 16.07.2019)

- Михайленко, С.Н. Информационно-вычислительная система "Спектроскопия атмосферных газов". Структура и основные функции / С.Н. Михайленко, Ю.Л. Бабиков, В.Ф. Головко // Оптика атмосферы и океана. - 2005. - Т. 18, № 09. - С. 765-776

- Спектроскопия атмосферных газов [Электронный ресурс]. - URL: http://spectra.iao.ru/home.overview (дата обращения 16.07.2019)

- Владимиров, В.М. Эволюция геосинхронной ретроградной орбиты для мониторинга Северного морского пути и Антарктики / В.М. Владимиров, В.А. Юксеев, Е.Г. Лапухин // Материалы XXII международной конференции "Решетневские чтения" (10-12 ноября 2018 г.): в 2 ч. - Красноярск: Сибирский государственный университет науки и технологий, 2018. - Т. 1. - С. 518-519