Оптическая система для проведения селективной лазерной сублимации компонентов металлических сплавов

Автор: Казанский Николай Львович, Мурзин Сергей Петрович, Трегуб Валерий Иванович

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 4 т.34, 2010 года.

Бесплатный доступ

Определена возможность применения в составе лазерной технологической установки фокусатора излучения и зеркала со сферической поверхностью для проведения селективной лазерной сублимации компонента модельного сплава системы Сu-Zn. Установлено, что при повороте фокусатора излучения происходит поворот оси фокального отрезка в плоскостях меридионального и сагиттального фокусов оптической системы, изменяются фокусные расстояния, длины фокальных отрезков уменьшаются, при этом средняя величина плотности мощности увеличивается.

Система оптическая, формирование лазерного пучка, излучение лазерное, отрезок фокальный, плотность мощности, сублимация, сплав модельный

Короткий адрес: https://sciup.org/14058965

IDR: 14058965

Текст научной статьи Оптическая система для проведения селективной лазерной сублимации компонентов металлических сплавов

В работах [1-4] определены условия селективной лазерной сублимации компонентов металлических сплавов, сопровождающейся образованием нанопо-ристой структуры . Установлено, что интенсивность образования пор, а также их форма и размеры обусловливаются температурно-скоростными режимами обработки, которые при воздействии квазинепре-рывного излучения определяются величиной и распределением плотности мощности в пятне нагрева, а также длительностью воздействия и частотой следования импульсов. Для обеспечения требуемых условий обработки целесообразно применение элементов дифракционной компьютерной оптики – фоку-саторов излучения, эффективно используемых в различных лазерных технологиях [5-7]. Применение в составе оптической системы дополнительного фокусирующего элемента, например, зеркала со сферической поверхностью, предоставляет возможность повысить значение плотности мощности сфокусированного лазерного излучения и уменьшить геометрически е размеры области лазерного воздействия при сохранении однородности плотности мощности по всей длине полосового энергетического источника, что должно привести к более интенсивному нагреву образцов и, соответственно, интенсифицировать диффузионные процессы, обеспечивающие высокую скорость формирования нанопори-стых структур металлических материалов.

Целью данной работы является исследование оптической системы, содержащей фокусатор излуч е-ния и зеркало со сферической поверхностью, применительно к селективной лазерной сублимации компонентов металлических сплавов, сопровождающейся образованием нанопористой структуры.

Расчёт перераспределения мощности лазерного излучения оптической системой, содержащей фокусатор излучения и сферическое зеркало

Математическое моделирование оптической системы формирования лазерного излучен ия, содержащей фокусатор излучения и сферическое зеркало, проведено с использованием программного комплекса TracePro, предназначенного для трёхмерного моделирования хода лучей в оптических сист емах и проведения их оптического анализа [8]. В данном программном комплексе реализован метод обобщённой трассировки луч ей, расчёт их траектори й проводится с учётом поглощения, отражения, рефракции, дифракции и рассеяния.

Форма поверхности фокусатора излуч ения в отрезок определяется уравнением [9-11]:

Z (U, V ) =

J Г U2 • cos 6 V2 J (1) mod-i/ю ++ C , mW'cos 6) ( 2q 2p • cos 6 J где modmx/(2.cos6)(h) - функция, равная наименьшему положительному остатку от деления h на mX/ (2•cos6); m - целое число; X - длина волны излучения ; p и q – параметры ; C – высота микрорельефа в центральной точке фокусатора излучения.

Параметры оптического элемента (1) для формирования излучения CO 2 -лазера с длиной волны X = 10,6 мкм имели значения: фокусное расстояние f = 0,835 м, максимальный радиус фокусируемого пучка R max = 17,5·10-3 м, угол межд у оптической осью излучения и нормалью к плоскости фокусатора 6 =45°. Радиус кривизны сферической поверхности вогнутого зеркала составлял 0,18 м. Радиус фокусируемого лазерного излучения с гауссовским распределением интенсивности составлял R = 10-2 м.

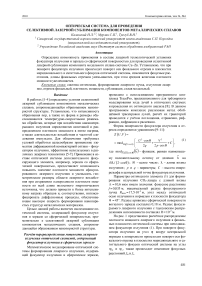

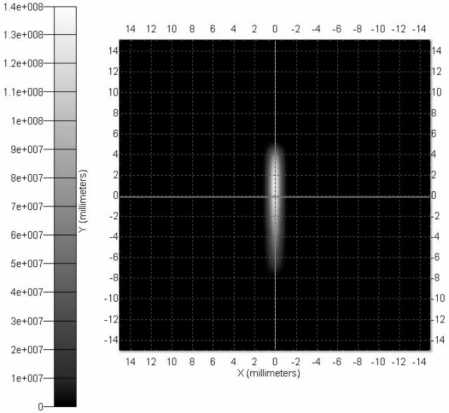

На рис. 1 представлено расчётное распределение плотности мощности лазерного излучения в фокальных плоскостях оптической системы при неподвижном фокусаторе излучения (1). При повороте фоку-сатора излучения на угол ф вокруг центральной нормали к поверхности происходит поворот оси фокального отрезка в плоскостях меридионального и сагиттального фокусов оптической системы на углы ф m и ф s , также происходит изменение фокусных расстояний f m и f s .

14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14

W/m2

14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 X (millimeters)

Рис. 1. Расчётное распределение плотности мощности

W/m=

б)

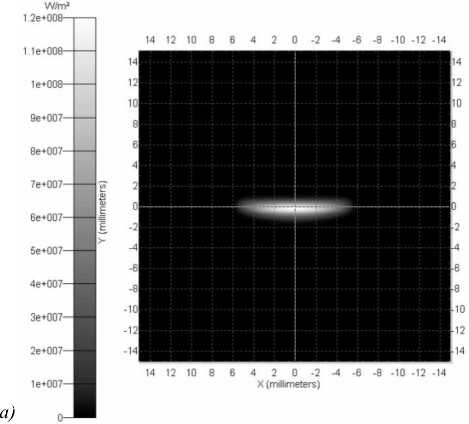

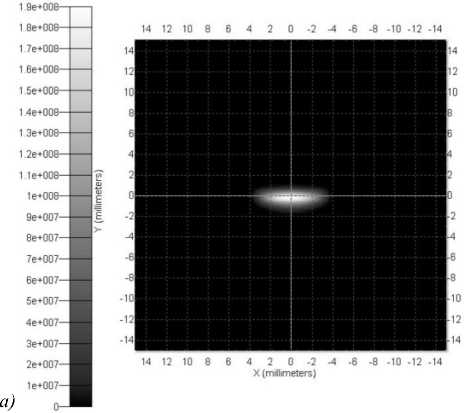

Рис. 2. Расчётное распределение плотности мощности излучения в плоскости меридионального (а) и сагиттального (б) фокусов оптической системы

лазерного излучения в плоскости меридионального (а) и сагиттального (б) фокусов оптической системы

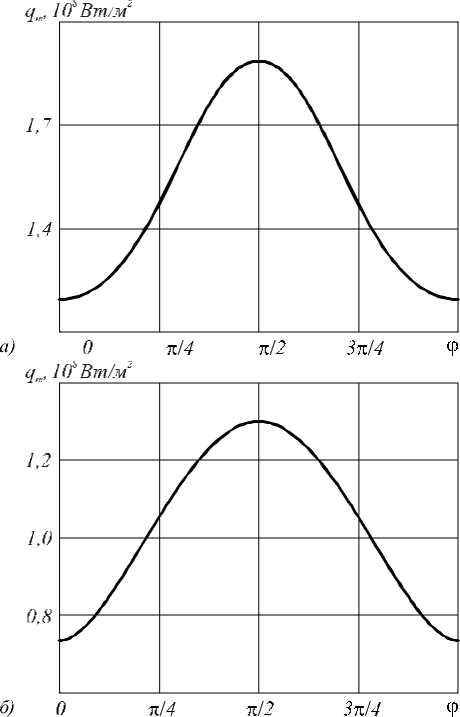

Длины фокальных отрезков в плоскости меридионального и сагиттального фокусов оптической системы Lm и Ls уменьшаются, при этом средняя величина плотности мощности в фокальном отрезк е ув еличивается для каждой фокальной плоскости. На рис. 2 приведено расчётное распределение плотности мощности излуч ения в плоскости меридионального и сагиттального фокусов оптической системы при повороте фокусатора на угол ф = 90°.

На рис. 3 представлены результаты расчёт а изменения максимальной плотности мощности в фокальном отрезке в зависимости от угла поворота фокусатора излучения для меридионального и сагиттального фокусов оптической системы.

В результате аппроксимации расчётны х данных полиномами методом наименьших квадратов были получены выражения, описывающие функциональную связь L m ( ф ) , L s ( ф ) , q m ( ф ), q s ( ф ), где фе [0, П ] -угол поворота фокусатора излучения [рад]:

при повороте фокусатора на угол ф = 90°

L m ( ф ) = - 0,024256 -ф 8 + 0,3048 -ф 7 - 1,5081 -ф 6 + + 3,6842 -ф 5 - 5,0978 - ф 4 + + 6,0662 - ф 3 -- 5,9434 -ф 2 - 0,28963 -ф + 10,884 [10 - 3 м].

L s ( ф ) =- 0,022193 -ф 10 + 0,34861 -ф 9 -- 2,4142 -ф 8 + 9,6939 -ф 7 - 24,244 -ф 6 + + 36,252 -ф 5 —27,905 -ф 4 + 10,354 -ф 3 -- 7,118 -ф 2 - 1,1066 -ф + 20,566 [10 - 3 м].

q m ( ф ) = - 0,0053 852 -ф 10 + 0,08459 - ф 9 -- 0,53412 -ф 8 + 1,7027 -ф 7 - 2,7709 - ф 6 + + 1,9039 -ф 5 + 0,025883 -ф 4 - 0,62177 -ф 3 + + 0,60542 -ф 2 + 0,033174 -ф + + 1,1948 [108 Вт/м2].

q s ( ф ) = 0,018162 -ф 8 - 0,22823 -ф 7 + 1,1211 -ф 6 -

- 2,6824 -ф 5 + 3,2029 -ф 4 - 1,9379 -ф 3 +

+ 0,79139 -ф 2 + 0,099027 -ф +

+ 0,73514 [108 Вт/м2].

Рис. 3. Изменение максимальной плотности мощности в фокальном отрезке в плоскости меридионального (а) и сагиттального (б) фокусов оптической системы в зависимости от угла поворота ф фокусатора излучения (1)

Таким образом, проведён расчёт перераспределения мощности лазерного излучения оптической системой, содержащей фокусатор излучения и сферическое зеркало. Применение такой оптической системы позволяет повысить значение плотности мощности сфокусированного лазерного излучения и уменьшить геометрические размеры области лазерного воздействия. В результате проведённого расчёта оптической системы формирования лазерного излучения установлено, что при повороте фо-кусатора излучения происходит поворот оси фокального отрезка в плоскостях меридионального и сагиттального фокусов оптической системы, также происходит изменение фокусных расстояний. Длины фокальных отрезков в плоскости меридионального и сагиттального фокусов оптической системы уменьшаются, при этом средняя величина плотно- сти мощности в фокальном отрезке увеличивается для каждой фокальной плоскости.

Обработка лазерным излучением образцов из модельного сплава системы Сu–Zn

Для экспериментального исследования предлагаемой оптической схемы на оборудовании [12] центра коллективного пользования «Нанофотоника и дифракционная оптика», созданного совместно СГАУ и ИСОИ РАН, был рассчитан и методом послойного наращивания микрорельефа [13-14] изготовлен фокусатор лазерного излучения с вышеприведёнными параметрами. Проведена обработка лазерным излуч ением с использованием оптической системы, содержащей изготовленный фокусатор излучения (1) и сферическое зеркало, образцов из модельного сплава системы Сu–Zn – латуни Л62, особенностью которого является значительная концентрация компонента, имеющего более высокую упругость пара (Zn). Для проведения лазерного воздействия на лабораторные образцы использовалась технологическая обрабатывающая система на базе технологического CO 2 слэб-лазера ROFIN DC 010 с диффузионным охлаждением и высокочастотной накачкой и координатного устройства СР1525-1М. Осуществлялось длительное (более 200 с) воздействие квазинепрерывным лазерным излучением с частотой следования импульсов (4…5)∙103 Гц.

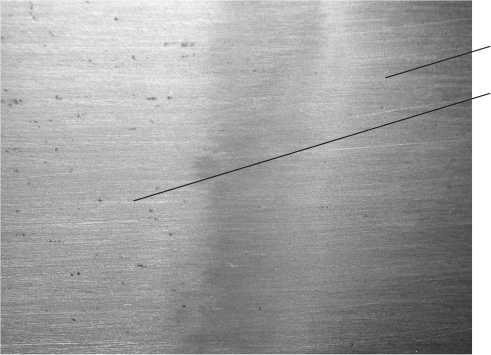

При реализации треб уемых температурно-скоростных режимов лазерного воздействия наблюдалось изменение соотношения компонентов поверхности, что проявлялось в изменении цвета поверхности образцов на светло-красный. С ув еличением времени воздействия интенсивность покраснения поверхности усиливалась. Основным механизмом образования данной структуры является известный механизм сублимации компонента сплава с более высокой упругостью пара (цинка). В материале создаётся градиент концентраций, и в дальнейшем данный компонент сублимирует с поверхности в той мере, в какой б удет обеспечена его диффузия к поверхности. С течени ем времени толщина слоя, через который происходит диффузионная доставка атомов цинка к поверхности, увеличивается, и диффузия становится контролирующим фактором в протекании процесса суб лимации. В при поверхностном слое протекает образование пор как одиночных, так и образующих разветвлённые каналы. Морфология поверхности образца в области лазерного воздействия представлена на рис. 4.

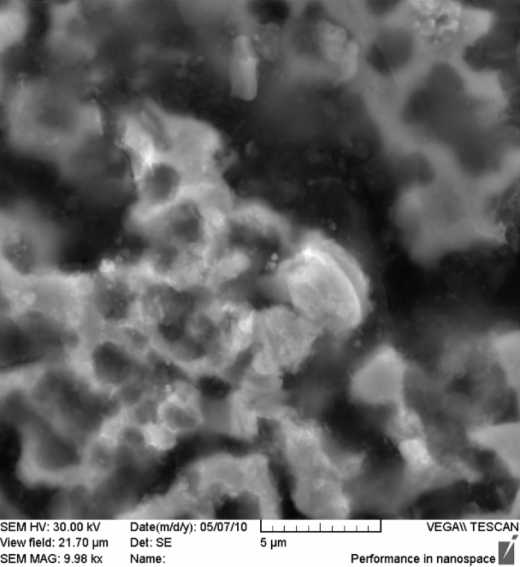

Проведены исследования образцов из модельного сплава системы Сu–Zn методом растровой электронной микроскопии. Для проведения исследований применялся аналитический растровый электронный микроскоп VEGA\\ SB, Tescan, диапазон ускоряющего напряжения которого составляет 0,2…30 кВ, источником электронов является вольфрамовый катод с термоэлектронной эмиссией.

Рис. 4. Морфология поверхности образца в области лазерного воздействия; увелич. ×10: 1 – латунь Л62 в исходном состоянии; 2 – после лазерного воздействия

Изучалась микротопография по верхно сти образцов из латуни Л62 после лазерного воздействия с высокой частотой следования импульсо в. На рис. 5 представлено изображение поверхности образца из сплава системы Cu-Zn после лазерного воздействия.

Рис. 5. Изображение поверхности образца из сплава системы Cu-Zn после лазерного воздействия, п олученное с помощью аналитического р а стр ового электронного микроскопа VEGA\\ SB, Tescan; увелич. ×9980

В результате топографического анализа поверхности образцов нанопористых металлических материалов методом растровой электронной микро ско-пии установлено , что лазерное воздействие на двухкомпонентный металлический сплав типа твёрдый раствор системы Cu-Zn, один из компонентов которой имеет более высокую упругость паров, вызывает изменение рельефа поверхности . В зависимости от температурно-скоро стных режимов, а также длительности лазерного воздействия эти изменения проявляются как в развитии (образовании углублений с кли но о бразным поперечным сечением), так и в сглаживании рельефа. После лазерного воздей- ствия на поверхно сти о бразца формируется структура, содержащая достаточно равномерно распределённые по площади открытые поры различных форм: от овальной до неправильной. Образуются также разветвлённые поры, имеющие своеобразную дендритную структуру.

Применение в составе оптической системы дополнительного фокусирующего элемента – зеркала со сферической поверхностью – предоставляет возможность осуществить более интенсивный нагрев о бразцов и, соответственно , интенсифицировать диффузионные процессы , контролирующие скорость формирования нанопористых структур металлических м атериалов.

Заключение

Определена возможность применения в составе оптической системы формирования лазерного излучения фокусатора в отрезок и зеркала со сферической поверхностью для селективной лазерной сублимации компонента модельного сплава системы Сu–Zn. В результате проведённого расчёта оптической системы формирования лазерного излучения установлено, что при повороте фокусатора излучения происходит поворот оси фокального отрезка в плоскостях меридионального и сагиттального фокусов оптической системы, также происходит изменение фокусных расстояний. Длины фо кальных отрезков в плоскости меридионального и сагиттального фокуса оптической системы уменьшаются, при этом средняя величина плотности мо щности в фокально м отрезке увеличивается для каждой фокальной плоскости. Применение в составе оптической системы дополнительного фокусирующего элемента – зеркала со сферической поверхностью – позволяет повысить плотность мощности сфокусированного лазерного излучения и уменьшить геометрически е размеры области лазерного воздействия, что предоставляет возможность осуществить более интенсивный нагрев образцо в и, соответственно, интенсифицировать диффузионные процессы, контролирующие скорость формирования нанопористых структур металлических м атери алов.

Работа выполнена при поддержке Министерства образо вания и науки Российской Федерации в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогич еские кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (государственные контракты № П1003, № 02.740.11.0805 и № 14.740.11.0016), гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 10-07-00553-а и гранта Президента РФ № НШ-7414.2010.9.