Оптические наблюдения малых космических аппаратов космического мусора в Саянской обсерватории ИСЗФ СО РАН

Автор: Коробцев И.В., Мишина М.Н.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

В ближайшие годы ожидается запуск нескольких тысяч малых космических аппаратов в составе спутниковых группировок различных компаний (OneWeb, SpaceX и др.), что значительно увеличит заселенность в области низких орбит. Данные космические аппараты в основном предназначены для предоставления телекоммуникационных услуг и дистанционного зондирования Земли из космоса и имеют невысокий эксплуатационный ресурс. Высокое временное разрешение, которое обеспечивается за счет использования высокоскоростных приемников, выполненных на основе комплементарной структуры металл-оксид-полупроводник (КМОП) в сочетании с оптическими телескопами умеренного диаметра, позволяет получать детальную картину изменений блеска и оценивать состояние малых космических аппаратов. В работе изложена методика и результаты фотометрических измерений малых космических аппаратов, полученные на 1.6-метровом телескопе АЗТ-33ИК Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ СО РАН. Показано, что фотометрические измерения являются важным источником информации на разных этапах эксплуатации спутников.

Малые космические аппараты, низкая околоземная орбита, фотометрия, оптический телескоп

Короткий адрес: https://sciup.org/142222491

IDR: 142222491 | УДК: 520.82 | DOI: 10.12737/szf-54201913

Текст научной статьи Оптические наблюдения малых космических аппаратов космического мусора в Саянской обсерватории ИСЗФ СО РАН

Одним из основных направлений развития космической отрасли, наметившихся в последние годы, является разработка, создание и практическое использование малых космических аппаратов (МКА). Сокращенные сроки создания МКА и сравнительно низкая стоимость выведения на орбиту позволяют эффективно использовать их для решения широкого круга задач — научно-исследовательских, образовательных, социально-экономических и оборонных. Массовым явлением в XXI в. стало создание спутников формата CubeSat [Woellert et al., 2011] по стандарту, разработанному Калифорнийским поли- техническим и Стэнфордским университетами. Спутники имеют размер 10 см × 10 см × 10 см и массу не более 1.33 кг. Стандарт допускает объединение двух или трех стандартных кубов в составе одного спутника (обозначаются 2U и 3U и имеют размер 10 см × 10 см × 20 см или 10 см × 10 см × 30 см). По данным компании SpaceWorks [Nano/Microsatellite Forecast, 2019] прогнозируемое количество запусков нано- и микроспутников будет неуклонно расти и в ближайшие пять лет превысит 2000.

Большинство малых космических аппаратов запускаются на низкие околоземные орбиты с высотой от 700 до 3000 км, процесс их наблюдений имеет свою специфику и предъявляет особые требования к аппаратуре, планированию наблюдений и обработке измерений. В области высоких орбит также присутствуют МКА и в ближайшие годы их количество будет только увеличиваться. Запуски большого количества МКА нередко сопровождаются отказами в работе, нарушением стабилизации, отсутствием телеметрической информации от объектов запуска.

Нештатные ситуации, нарушение технического состояния или отклонения технических параметров от нормы приводят к изменениям отражательных характеристик поверхностей космического аппарата (КА) или характера его движения, которые могут быть зафиксированы с помощью наземных астросредств. Анализ отражательных характеристик КА, получаемых при фотометрических наблюдениях оптическими телескопами, предоставляет информацию о внешнем облике КА, его ориентации и стабилизации. Совокупность фотометрических данных (кривых блеска, фазовых кривых, спектральных характеристик) позволяет сделать предположения о форме и размерах КА, при наличии вращения — определить его скорость и ориентацию осей, исследовать отражательные свойства поверхностей КА и их изменения с течением времени. Данные фотометрических наблюдений позволяют выявить такие неисправности в работе КА, как нарушение системы стабилизации, изменение пространственной ориентации, отсутствие в конструкции КА отдельных деталей. Для КА, располагающихся на орбитах выше 3000–5000 км, фотометрическая информация становится практически единственно доступной для мониторинга КА и оценки их технического состояния.

В данной работе мы представляем результаты фотометрических наблюдений малых КА, полученные на 1.6-метровом телескопе АЗТ-33ИК Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ СО РАН. Показана эффективность применения телескопов с высокой проницающей способностью для исследования оптических характеристик малоразмерных объектов, получения кривых блеска с высоким временным разрешением и одновременно с высокой точностью.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТЕЛЕСКОП АЗТ-33ИК

Телескоп АЗТ-33ИК Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ СО РАН позволяет проводить траекторные и фотометрические измерения искусственных спутников Земли и космического мусора в оптическом и ИК-диапазонах на орбитах всех типов. Оптическая схема телескопа построена по схеме Ричи—Кретьена с эквивалентным фокусным расстоянием 30 м, апертура телескопа — 1.6 м, угловой диаметр поля зрения — 10 угл. мин [Камус и др., 2002]. Плоскость кассегреновского фокуса телескопа находится на расстоянии 1015 мм от вершины главного зеркала, что позволило установить перед ней диагональное зеркало, с помощью которого пучок можно отводить на различные приборы, расположенные за оправой главного зеркала. В настоящее время для фотометрических измерений КА и космического мусора используется фотометр, состоящий из редуктора поля зрения, турели светофиль- тров BVRI системы Джонсона [Bessell, 2005] и КМОП-камеры ANDOR Neo 5.5 c матрицей 2560×2160 пикселов размером 6.5 мкм×6.5 мкм (соответствует полю зрения 8.3×7 угл. мин).

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙКОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВНА НИЗКИХ ОРБИТАХ

Оптические наблюдения низкоорбитальных КА (НКА) имеют свою специфику и определяют требования к аппаратуре, такие как высокоточное сопровождение объектов по эфемериде в широком диапазоне угловых скоростей (до нескольких градусов в секунду), большой динамический диапазон фотоприемной аппаратуры, возможность получения коротких экспозиций (доли секунды) и быстрое считывание кадров.

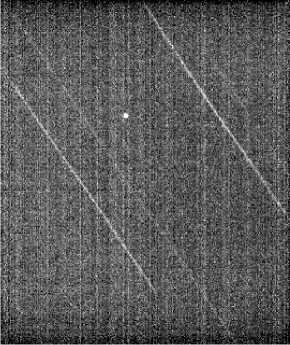

Как правило, вследствие больших скоростей движения НКА треки звезд на кадрах, полученных с использованием главной оптической системы телескопа АЗТ-33ИК, имеющей поле зрения 8×7 угл. мин, оказываются слишком длинными, даже при малых экспозициях (меньше 1 с), как показано на рис. 1.

Длина треков не позволяет осуществить привязку видимых на кадре звезд к звездному каталогу, как это делается при наблюдениях КА на высоких и средних орбитах. Поэтому необходимым этапом наблюдений НКА является получение калибровочных кадров со звездными площадками. За время полета НКА величина зенитного расстояния может изменяться в широком диапазоне, а значит отраженный от КА солнечный свет проходит через поглощающие слои атмосферы различной оптической толщины. Звездные площадки измеряются вдоль всей траектории движения объекта, что позволяет учесть атмосферную экстинкцию. На этих площадках выбираются звезды с известными внеатмосферными звездными величинами. Коэффициент экстинкции определяется путем решения избыточной системы уравнений [Миронов, 2008]

M , = m , - kX , + NP , (1)

где M — стандартная звездная величина -й звезды, m — инструментальная звездная величина -й звезды,

Рис. 1. Пример кадра, полученного при измерении низкоорбитального КА с использованием главной оптической системы телескопа АЗТ-33ИК с накоплением 0.5 с k — коэффициент экстинкции, Xi — воздушная масса i-й звезды, NP — нуль-пункт инструментальной системы.

Еще одним шагом, необходимым для правильной интерпретации и сравнения кривых блеска НКА, является процедура приведения блеска к одному расстоянию [Куликовский, 2002] . Для объекта, находящегося на расстоянии R от Земли, звездная величина M o , приведенная к расстоянию R o , вычисляется по формуле

M 0 = M - 5logw( R / R 0 ). (2)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ МКА НА НИЗКИХ ОРБИТАХ

Для наблюдений были выбраны микро-, нано- и пикообъекты — как российские, так и иностранные, орбитальные данные по которым имеются в открытом каталоге космических объектов [], поддерживаемым командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (сокращенно NORAD). Продолжительность полученных серий наблюдений в зависимости от времени пролета спутника в зоне видимости обсерватории составляла от двух до десяти минут. Использовалось время экспозиции в диапазоне 0.01–1 с.

ТаблетСат-Аврора

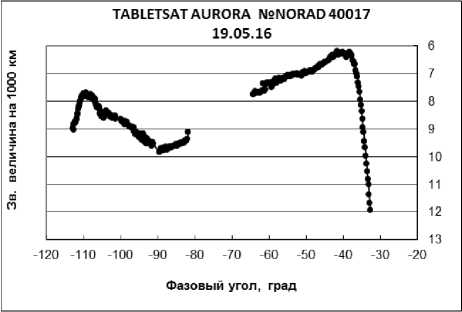

Первый российский коммерческий микроспутник (международное обозначение NORAD-2014-033H/40017) является технологическим демонстратором, предназначенным для отработки комплекса бортовой аппаратуры. Масса спутника 26 кг, приблизительный размер 45 см ×45 см ×48 см. На рис. 2 представлен график блеска спутника, приведенного к расстоянию 1000 км в зависимости от фазового угла. Продолжительность серии наблюдений составила ~4 мин (между выходом КА из-за горизонта и заходом в тень).

Фазовая зависимость блеска имеет вид, типичный для штатно работающих аппаратов. При возрастании фазового угла до 90° блеск спутника уменьшается, а затем начинает увеличиваться. Эффект увеличения блеска при фазовых углах более 90° наблюдался ранее у объектов на ГСО и СВО [Коробцев, Мишина, 2017] .

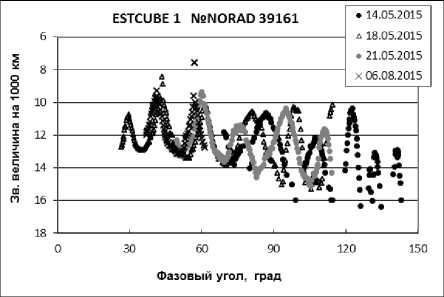

Наноспутник ESTCube-1

ESTCube-1 (2013-021C/39161) — эстонский наноспутник, созданный в рамках студенческой космической программы по технологии CubeSat. Масса спутника 1.05 кг, размеры 10 см×10 см ×11.35 см. В настоящее время работа спутника завершена, что подтверждают полученные кривые блеска, свидетельствующие о потере стабилизации и переходе спутника в режим вращения. Характер изменения блеска спутника достаточно сложен и не позволяет определить период собственного вращения.

На рис. 3 показаны значения блеска ESTCube-1, приведенные к расстоянию 1000 км в зависимости от фазового угла за четыре даты наблюдений.

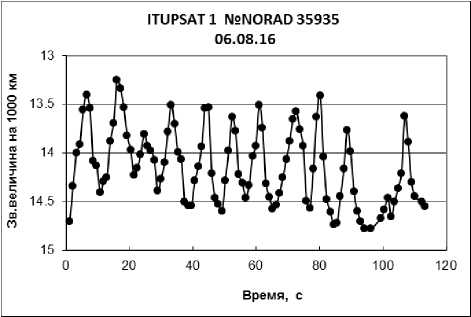

Пикоспутник ITUpSAT-1

ITUpSAT-1 (2009-051E/35935) — пикоспутник, созданный в Стамбульском техническом университете. Это самый маленький из наблюдавшихся нами спутников. Его масса всего 0.99 кг, размеры 10 см×10 см×10 см. Основная задача — исследование пассивной системы стабилизации, т. е. стабилизации собственным вращением, применительно к малым спутникам. При такой системе стабилизации спутник ведет себя как гироскоп, сохраняя в течение долгого времени неизменным направление оси вращения. Полученные кривые блеска показывают равномерное вращение спутника с периодом 9 с и амплитудой 1 зв. в., что подтверждает устойчивую работу системы стабилизации. Кривая блеска пикоспутника, полученная на интервале фазовых углов 60°–93°, показана на рис. 4.

Малые космические аппараты из запуска 2017-042

В июле 2017 г. с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с КА «Канопус-В-ИК» (международный номер 2017-042А). В качестве попутной нагрузки на борту ракеты находились 72 малых спутника различных форматов. Вскоре после запуска появилось сообщение, что несколько спутников не вышли на связь или оказались на незапланированной орбите. Девять объектов этого запуска, согласно данным каталога NORAD, к настоящему времени остаются неидентифицированными.

Рис. 2 . Фазовая зависимость блеска микроспутника ТаблетСат-Аврора, приведенного к расстоянию 1000 км

Рис. 3 . Фазовая зависимость блеска наноспутника ESTCube-1, приведенного к расстоянию 1000 км, за четыре даты наблюдений

Рис. 4 . Кривая блеска пикоспутника ITUpSAT-1, стабилизированного вращением

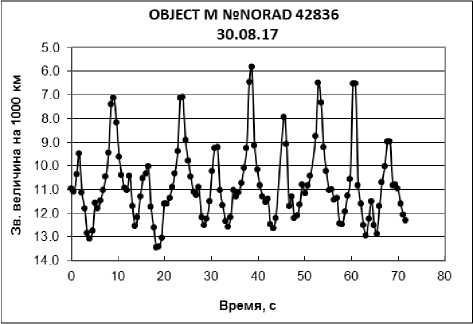

На телескопе АЗТ-33ИК была получена фотометрическая информация по 20 объектам запуска. Шесть из них относятся к неидентифицированным. Все они показывают переменный блеск, свидетельствующий о нарушении стабилизации и вращении или кувыркании спутника. Пример кривой блеска неидентифицированного спутника, вращающегося с периодом 14.5 с, показан на рис. 5.

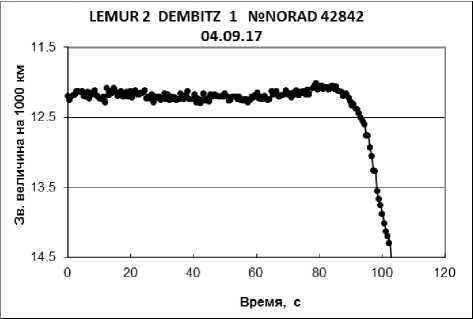

Для сравнения на рис. 6 приведена кривая блеска штатно функционирующего МКА из этого запуска, записанная на участке пролета между выходом из-за горизонта и заходом в тень.

Рис. 5. Кривая блеска МКА с нарушенной системой стабилизации из запуска 2017-042

Рис. 6. Кривая блеска активного МКА из запуска 2017-042

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сравним полученные наблюдательные данные с теоретическими оценками блеска МКА. Для оценки блеска воспользуемся формулой, приведенной в работе [McCue et al., 1971]:

m = - 26.58 - 2.5log10( A y F (ф)/ R 2 ), (3)

где A — площадь поперечного сечения объекта, γ — коэффициент отражения, R — расстояние до объекта, F (φ) — фазовая функция.

В качестве эталонного объекта для оценки блеска обычно рассматривается сфера с однородной поверхностью, фазовые функции которой задаются выражениями

F ( Ф ) = 1- (4)

4π для зеркального отражения,

F ( ф ) = [ ( п — Ф ) cos ( ф ) + sin(ф)] (5)

3π2

для диффузного отражения.

Значения звездных величин для находящихся на расстоянии R =1000 км зеркальных и диффузных сфер различных радиусов r при фазовом угле 0° и коэффициенте отражения γ = 0.25 приведены в таблице.

Оценка видимого блеска для зеркальной и диффузной сфер различных радиусов

|

R, см |

m (дифф.) |

m (зерк.) |

|

5 |

11.9 |

12.9 |

|

10 |

10.4 |

11.4 |

|

25 |

8.4 |

9.4 |

Несмотря на упрощенную модель, используемую для оценки блеска, наблюдаемые значения блеска некоторых спутников достаточно хорошо совпадают с теоретическими оценками для диффузной сферы. Так, блеск наноспутника ESTCube-1, размеры которого составляют 10 см × 10 см × 11.35 см, приведенный к расстоянию 1000 км, вблизи нулевого фазового угла равен примерно 11 зв. вел.

Как видно из приведенных вычислений, видимый блеск МКА может быть достаточно большим вследствие их близкого расстояния до наблюдателя. Это подтверждается и данными наблюдений. Низкоорбитальные объекты, размер которых превышает 10 см, доступны наблюдениям на телескопах с проницающей способностью до 10–12 зв. вел. Для таких объектов использование телескопов с большой апертурой в большинстве случаев представляется неэффективным. Однако наблюдение объектов формата CubeSat требует увеличения проницающей способности телескопа. Средний блеск наблюдаемых объектов этого класса на больших фазовых углах достигает 14–15 зв. вел. Еще более высокая проницающая способность требуется для выявления нештатных ситуаций, при которых возможны изменения блеска в больших диапазонах, или короткопериодические изменения, для выявления которых требуются времена накопления, составляющие доли секунд.

ВЫВОДЫ

На примере наблюдений выведенных из активной эксплуатации и действующих КА показаны возможности телескопа АЗТ-33ИК по исследованию фотометрических характеристик малоразмерных объектов. Применение телескопа с высокой проницающей способностью, оснащенного фотоприемным устройством с высокой кадровой частотой считывания, позволяет выявлять и анализировать нештатные ситуации, когда вследствие вращения аппарата его блеск может изменяться в широких диапазонах. Средний блеск наблюдавшихся объектов достигает 14–15 зв. вел., минимальный — 17 зв. вел.

Анализ формы кривых блеска позволяет выявить ряд особенностей, характерных для определенного класса КА, что может в некоторых случаях служить дополнительным идентификационным признаком или нести информацию о текущем состоянии КА.

Работа выполнена в рамках базового финансирования программы ФНИ II.16. Оптические наблюдения выполнены при поддержке крупного проекта № 22 по приоритетным направлениям, определяемым Президиумом РАН. Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Ангара» [].

Список литературы Оптические наблюдения малых космических аппаратов космического мусора в Саянской обсерватории ИСЗФ СО РАН

- 1. Камус С.Ф., Тергоев В.И., Папушев П.Г. и др. Широкодиапазонный астрономический телескоп // Оптический журнал. 2002. Т. 69, № 9. С. 84-87.

- 2. Коробцев И.В., Мишина М.Н. Исследование особенностей фотометрических характеристик космических объектов в широком диапазоне фазовых углов // Экологический вестник научных центров ЧЭС. 2017. № 4, Ч. 2. C. 60-66. DOI: 10.31429/vestnik-14-4-2-60-66.

- 3. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. Изд. 5-е. Москва, Эдиториал УРСС, 2002. 688 с.

- 4. Миронов А.В. Основы астрофотометрии. Практические основы фотометрии и спектрофотометрии звезд. Москва, Физматлит, 2008. 260 с.

- 5. Bessell M.S. Standard photometric systems // Ann. Rev. Astron. Astrophys. 2005. V. 43. P. 293-336. DOI: 10.1146/ annurev.astro.41.082801.100251.

- 6. McCue G.A., Williams J.G., Morford J.M. Optical characteristics of artificial satellite // Planetary and Space Sci. 1971. V. 19, N 8. P. 851-868. DOI: 10.1016/0032-0633(71)90137-1.

- 7. Nano/Microsatellite market forecast, 9th Edition. 2019. URL: https://www.spaceworks.aero/wp-content/uploads/Nano- Microsatellite-Market-Forecast-9th-Edition-2019.pdf (дата обращения 22 апреля 2019).

- 8. Woellert K., Ehrenfreund P., Ricco A.J., et al. Cubesats: cost-effective science and technology platforms for emerging and developing nations // Adv. Space Res. 2011. V. 47, N 4. P. 663-684. DOI: 10.1016/j.asr.2010.10.009.

- 9. URL: https://www.space-track.org (дата обращения 22 апреля 2019 г.).

- 10. URL: http://ckp-rf.ru/ckp/3056 (дата обращения 22 апреля 2019 г.).