Оптимальная хирургическая техника каротидной эндартерэктомии после дезоблитерации

Автор: Дуданов Иван Петрович, Ахметов Владимир вениаминовиЧ.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 8 (137), 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований, направленных на снижение числа рестенозов при закрытии артериотомии после реконструкции ВСА. Использовали три методики выполнения обвивного шва. Первая методика: первый шов - поперечный фиксирующий шов на края стенки артерии, с последующим обвивным швом на протяжении с его завершением на другом конце. Вторая методика: швы - П-образные фиксирующие на края артериотомии, обвивной шов на протяжении навстречу друг другу с формированием узла посредине. Третья методика: первый шов - П-образный фиксирующий проксимальный и дистальный края артериотомии, далее прецизионный обвивной с подъемом вверх края сосуда. Выполнено 78 вмешательств с визуальной оценкой результата во время операции, измерениями диаметра сосуда и внутреннего просвета. Контрольные исследования - отдаленный результат с использованием ультразвукового сканирования через 3, 6, 12 месяцев. Применение обвивного шва по третьей методике является методом выбора при выполнении классической эндартерэктомии и дает лучшие отдаленные результаты.

Каротидная эндартерэктомия, шов артерии, хирургическая техника, рестеноз

Короткий адрес: https://sciup.org/14750559

IDR: 14750559 | УДК: 616.13-089

Текст научной статьи Оптимальная хирургическая техника каротидной эндартерэктомии после дезоблитерации

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Смертность от сосудистых заболеваний занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации. Сосудистые заболевания головного мозга, а также летальность при них прочно удерживают первые строки в ежегодных отчетах [6], [7]. Причиной ишемических инсультов в 70–85 % случаев является экстракраниальное атеросклеротическое поражение ветвей дуги аорты [5].

Наиболее эффективной операцией для коррекции мозгового кровотока, предотвращения развития ишемического поражения головного мозга является каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ). Данная операция позволяет улучшить кровоток по магистральным артериям, питающим головной мозг, ликвидировать причину артерио-артериальных эмболий в мозговых артериях за счет удаления распадающейся атеросклеротической бляшки [5], [6], [7].

Непосредственные и отдаленные результаты КЭАЭ во многом зависят от техники выполнения этой операции. Важно не только то, насколько «аккуратно и качественно» будут удалены бляшка и ее элементы из сонной артерии, но и как будет завершено восстановление целостности артерии при выполнении классической КЭАЭ.

Существует две техники выполнения КЭАЭ: классическая КЭАЭ с использованием заплаты (ангиопластики) или без нее и эверсионная КЭАЭ. Споры о превосходстве той или иной техники операции продолжаются до сих пор. Одни авторы отдают предпочтение эверсионной технике, другие – классической методике [1], [2], [4], [8], [9], [10].

Использование заплаты при закрытии арте-риотомического отверстия приводит к изменению «нативной геометрии» бифуркации сонной артерии, грубым деформациям этого сегмента сосуда, особенно в области дистальной части заплаты [8], [11], [12].

В последнее время многие хирурги стали чаще использовать обвивной прецизионный шов при закрытии артериотомии. Отмечен определенный ренессанс в отношении этой техники [3], [4], [12]. В доступной нам литературе мы не нашли описания подробной методики выполнения обвивного шва. В данной работе представлены результаты наших усилий по поиску оптимальной техники реконструкции ВСА при закрытии артериотомического отверстия обвивным швом.

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

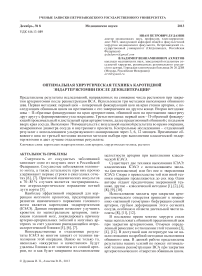

Использовали три методики выполнения обвивного шва. Первая методика: первый шов – поперечный фиксирующий шов на края стенки артерии с последующим растягиванием его по длиннику за нити и обвивной шов на протяжении с его завершением на другом конце. Такая методика использована нами в 11 случаях хирургического вмешательства. На рис. 1 схематически представлена методика выполнения обвивного шва.

Рис. 1. Схема наложения швов на края артериотомии по первой методике

Вторая методика: первый шов – П-образный фиксирующий шов на края артериотомии, расстояние между вколами не более 1–1,5 мм, с последующим растягиванием его по длиннику за нити и обвивной шов на протяжении навстречу друг другу с формированием узла посредине. Такая методика использована в 11 случаях хирургического вмешательства. На рис. 2 схематически представлена методика выполнения обвивного шва по второй методике.

Рис. 2. Схема наложения швов на края артериотомии по второй методике

Третья методика: первый шов – П-образный фиксирующий шов на оба края артериотомии, расстояние между вколами не более 1–1,5 мм; второй – обвивной шов с обязательным подъемом вверх края стенки, вкол иглы на расстоянии не более 1,5 мм от края стенки. Такая методика использована при выполнении 29 операций.

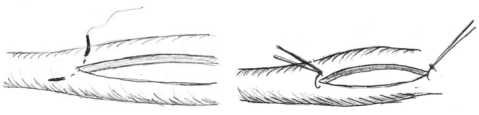

Качество шва оценивали визуально во время операции и по данным дуплексного ультразвукового исследования после операции. Дуплексное сканирование проводили с использованием аппарата фирмы Siemens (Sonoline Omnia, Германия), используя мультичастотный датчик 3,5–7 Мгц. Исследование сосудов выполняли до операции, через 1, 3, 6, 12 месяцев после операции, далее каждый год. При визуальной оценке обращали внимание на изменение диаметра артерии в зоне вмешательства по краям артериотомического отверстия, изменение диаметра артерии по длиннику артериотомии до и после выполнения КЭАЭ. При дуплексном исследовании выделяли 5 областей интереса визуализации области операции (рис. 3).

По степени уменьшения диаметра артерии после закрытия артериотомии обвивным швом выделили следующие группы: I степень – без изменения диаметра артерии; II степень – уменьшение диаметра на 1 мм; III степень – уменьшение диаметра на 2 мм; IV степень – уменьшение диаметра на 3 мм и более.

Рис. 3. Области интереса при оценке эффективности КЭАЭ: 1 – ОСА на протяжении 5 мм до проксимальной части артериотомии; 2 – область проксимальной части шва; 3 – область эндартерэктомии; 4 – область дистальной части артериотомии; 5 – ВСА на протяжении 3–5 мм за дистальной частью артериотомии

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В табл. 1, 2, 3 представлены данные визуальной оценки области артериотомии при различных методиках обвивного шва.

Таблица 1

|

Изменение диаметра артерии во 2, 3, 4-й областях при первой методике |

|||

|

Степень изменения диаметра |

2-я область |

3-я область |

4-я область |

|

I – нет изменений |

0 |

0 |

0 |

|

II – уменьшение диаметра на 1 мм |

0 |

3 |

0 |

|

III – уменьшение диаметра на 2 мм |

3 |

8 |

7 |

|

IV – уменьшение диаметра на 3 мм |

8 |

0 |

4 |

|

Всего |

11 |

11 |

11 |

|

Таблица 2 Изменение диаметра артерии во 2, 3, 4-й областях при второй методике |

|||

|

Степень изменения диаметра |

2-я область |

3-я область |

4-я область |

|

I – нет изменений |

5 |

2 |

11 |

|

II – уменьшение диаметра на 1 мм |

6 |

8 |

3 |

|

III – уменьшение диаметра на 2 мм |

4 |

6 |

2 |

|

IV – уменьшение диаметра на 3 мм |

1 |

0 |

0 |

|

Всего |

16 |

16 |

16 |

В дальнейшем с использованием этой методики были проанализированы результаты 76 реконструкций артерий, которые выполнялись спустя 3 года после освоения техники обвивного шва. Данные по использованию третьей методики обвивного шва представлены в табл. 4.

Таблица 3

|

Изменение диаметра артерии во 2, 3, 4-й областях при третьей методике |

|||

|

Степень изменения диаметра |

2-я область |

3-я область |

4-я область |

|

I – нет изменений |

11 |

22 |

18 |

|

II – уменьшение диаметра на 1 мм |

14 |

5 |

10 |

|

III – уменьшение диаметра на 2 мм |

4 |

2 |

1 |

|

IV – уменьшение диаметра на 3 мм |

0 |

0 |

0 |

|

Всего |

29 |

29 |

29 |

|

Изменение диа во 2, 3, 4-й обла |

Таблица 4 метра артерии стях за 2004 год |

||

|

Степень изменения диаметра |

2-я область |

3-я область |

4-я область |

|

I – нет изменений |

57 (75 %) |

70 (92 %) |

57 (75 %) |

|

II – уменьшение диаметра на 1 мм |

16 (21 %) |

6 (8 %) |

19 (25 %) |

|

III – уменьшение диаметра на 2 мм |

3 (4 %) |

0 |

0 |

|

IV – уменьшение диаметра на 3 мм |

0 |

0 |

0 |

|

Всего |

76 |

76 |

76 |

ОБСУЖДЕНИЕ

Уменьшение диаметра сосуда по сравнению с исходным размером принято выражать в процентах. В табл. 5 представлены результаты, свидетельствующие об уменьшении диаметра сосуда в абсолютных значениях (мм), а также степени стеноза просвета артерии.

В табл. 5 показано, какому проценту сужения артерии соответствует уменьшение диаметра ее внутреннего просвета в зависимости от диаметра артерии. Как представлено в табл. 1, 2, 3, наибольшие изменения диаметра артерии происходят при первой методике наложения артериального шва. Это вполне объяснимо: при такой технике шва полукруглая игла проходит поперек артерии. Для полноценного шва необходимо, чтобы игла проходила через все слои артерии, входила в просвет артерии и далее, также через все слои артерии, выходила наружу артерии.

Таблица 5

Соотношение степени уменьшения диаметра артерии к сужению ее просвета

|

Исходный диаметр артерии (мм) |

Уменьшение диаметра артерии |

||

|

на 1 мм |

на 2 мм |

на 3 мм |

|

|

10 |

10 % |

20 % |

30 % |

|

9 |

12 % |

23 % |

33 % |

|

8 |

13 % |

25 % |

37 % |

|

7 |

14 % |

29 % |

43 % |

|

6 |

17 % |

33 % |

50 % |

|

5 |

20 % |

40 % |

60 % |

Учитывая кривизну иглы, толщину стенки артерии, расстояние между входом и выходом иглы из артерии получается достаточно большое. Завязывание фиксирующего шва при таком большом расстоянии и приводит к образованию выраженного сужения артерии в этом месте. Учитывая, что средний диаметр ОСА составляет 8 мм, сужение артерии на 1 мм приводит к формированию стеноза как минимум в 13 % случаев. Сужение артерии на 3 мм приводит к образованию стеноза в 37 %. А если в шов захватывается чуть больше стенки артерии, то локальный сформированный стеноз превышает 40–50 %. Поскольку стеноз локальный и циркулярный, то в этой области возникает турбулентный поток с возможностью образования в последующем тромба и наложений фибрина в дистальном направлении артерии.

Применение П-образного шва по краям артериотомии при второй методике позволяет контролировать расстояние между вколами. Наиболее оптимальное расстояние между вко-лами – 1 мм. В зависимости от толщины стенки можно ориентировать выколы в поперечном или продольном направлении артерии. Визуальный контроль между вколами позволил избежать грубой деформации в области концевых фиксирующих швов, что отражено в табл. 1, 2, 3.

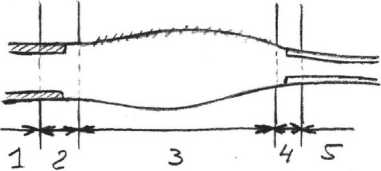

Другой проблемой, возникающей при применении первой и второй методики, оказался шов по длиннику артериотомии. При растягивании артериотомии за фиксирующие швы происходит складывание края стенки артерии с образованием своеобразной дубликатуры стенки. Схематически это представлено на рис. 4.

аб

Рис. 4. Схема образования дубликатуры края стенки артериотомии при второй методике ушивания артериотомии: а – дубликатура стенки на поперечном срезе сосуда;

б – схема наложения шва по второй методике

При этом адекватно оценить расстояние вко-ла иголки от края стенки достаточно затруднительно. В шов входит двойная длина стенки артерии. Происходит сужение артерии в месте наложения шва. Этот процесс нашел отражение и в результатах измерения (см. табл. 2). Грубой деформации, более 3 мм, в наших наблюдениях не отмечалось. Но сужение артерии до 2 мм в диаметре в месте наложения первого и последующих швов дистального сегмента артериотомии ВСА отмечено почти в половине случаев.

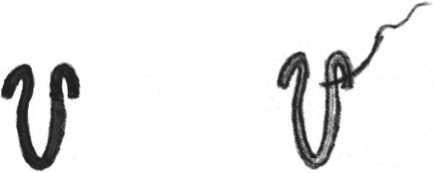

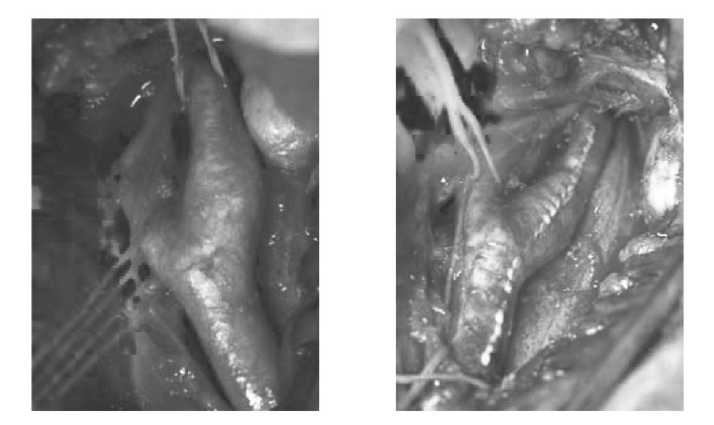

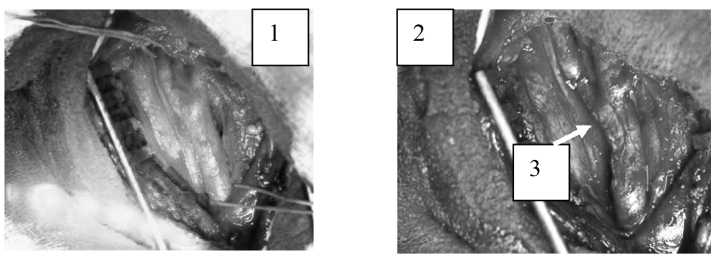

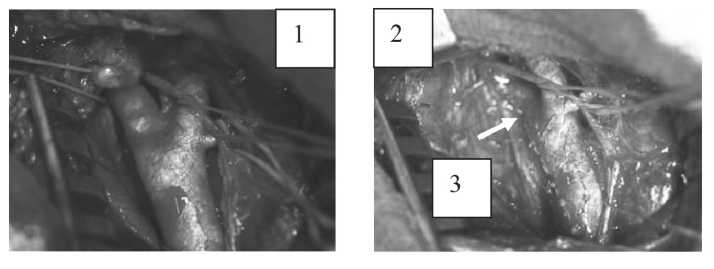

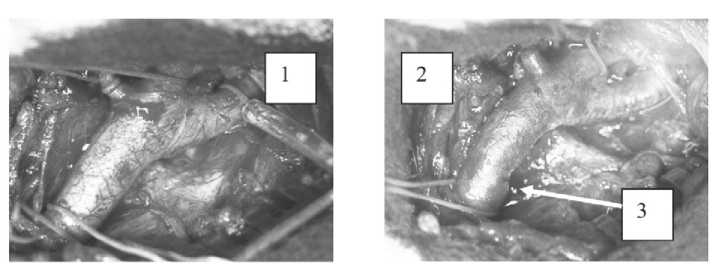

Наилучшие результаты получены при использовании третьей методики закрытия артериото-мического отверстия. Применение П-образно-го фиксирующего шва по краям артериотомии позволило избежать деформаций в этом месте. Контроль вкола за счет расправления и подъема края стенки обеспечил отсутствие деформаций шва. В последнее время закрытие артериотомии происходит преимущественно по третьей методике. Как видно из табл. 4, имеется минимальный процент сужений сосуда в зоне реконструкции. На рис. 5, 6, 7, 8 показаны результаты закрытия артериотомии отверстия обвивным швом по рассмотренным трем методикам.

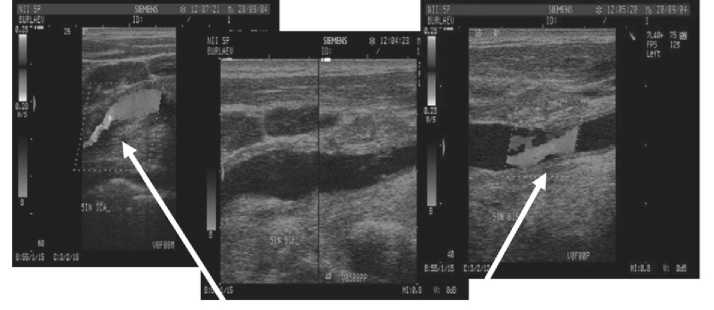

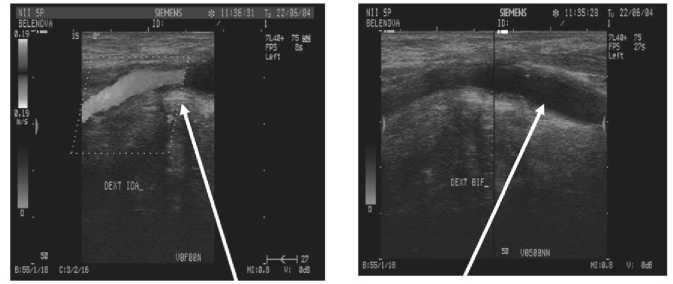

Результаты дуплексного ультразвукового контроля, выполненного через 3 месяца после вмешательства, представлены на рис. 9, 10, 11.

Таким образом, при использовании обвивного шва для закрытия артериотомии после удаления бляшки и подшивания интимы необходимо по краям артериотомии использовать П-образный фиксирующий шов с последующим наложением обвивного шва по длиннику артериотомии. При

аб

Рис. 5. Завершенный обвивной шов по третьей методике. Отсутствие деформаций в дистальной и проксимальных частях артериотомии и на протяжении обвивного шва: а – до операции; б – после операции наложении обвивного шва необходимо визуально с использованием бинокулярной лупы контролировать расстояние от края артерии до вкола иглы атравматической нити на всем протяжении шва.

Применение обвивного шва по третьей из описанных методик для закрытия артериото-мического отверстия является методом выбора при выполнении классической КЭАЭ и дает лучшие отдаленные результаты в области ре- конструкции.

Рис. 8. Сужение на протяжении шва при второй методике: 1 – геометрия бифуркации до операции; 2 – геометрия бифуркации после выполнения КЭАЭ; 3 – сужение на протяжении артериотомии

Рис. 9. Динамическое дуплексное исследование обвивного шва по первой методике (стрелками обозначена грубая деформация в дистальном и проксимальном сегментах артериотомии)

Рис. 6. Локальное сужение в области дистального отдела шва при второй методике: 1 – геометрия бифуркации до операции; 2 – геометрия бифуркации после выполнения КЭАЭ; 3 – сужение в дистальной части артериотомии

Рис. 10. Динамическое дуплексное исследование обвивного шва по второй методике (стрелками указано сужение в дистальной части артериотомии и по длиннику шва артерии)

Рис. 7. Сужение в области проксимального отдела шва при второй методике: 1 – геометрия бифуркации до операции; 2 – геометрия бифуркации после выполнения КЭАЭ; 3 – сужение в проксимальной части артериотомии

Рис. 11. Динамическое дуплексное исследование обвивного шва по третьей методике (стрелками указано место наложения первого шва в дистальном и проксимальном сегментах артерии – отсутствие изменений просвета артерии после каротидной эндартерэктомии)

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

Список литературы Оптимальная хирургическая техника каротидной эндартерэктомии после дезоблитерации

- Алехин Д. И. Пути улучшения непосредственных результатов реконструктивной хирургии экстраторакальных атеросклеротических поражений сонных артерий: Автореф. дис.. канд. мед. наук. Новосибирск, 2000. 28 с.

- Верещагин Н. В., Гулевская Т. С., Моргунов В. А. Атеротромботическая ангиопатия головного мозга и тромбоз//Атеротромбоз -проблема современности: Сб. ст. М., 1999. С. 23-24.

- Казанчан П. О., Попов В. А., Ларьков Р. Н., Рудакова Т. В. Отдаленные и ближайшие результаты эверсионной каротидной эндартерэктомии//Бюллетень НцССХ им. Бакулева РАМН. 2002. Т. 3. № 2. С. 46-48.

- Покровский А. В. «Классическая» каротидная эндартерэктомия//Ангиология и сосудистая хирургия. 2001. № 1. С. 101-104.

- Покровский А. В. Эверсионная каротидная эндартерэктомия//Ангиология и сосудистая хирургия. 2001. № 2. С. 105-106.

- Портной И. М., Зелманович Л., Шифрин Э. Особенности диагностики и хирургической тактики при стенозе сонной артерии с флотирующим компонентом//Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 1996. № 6. С. 134.

- Скворцова В. И., Чазова И. Е., Стаховская Л. В. Вторичная профилактика инсульта. М., 2002. 225 с.

- Archie J. P. Management of the external carotid artery during routine carotid endarterectomy//J. Cardiovasc. Surg. 1992. Vol. 33. № 1. P. 62-64.

- Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-grade carotid stenosis. North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators//N. Engl. J. Med. 1991. 325. P. 445-453.

- Khnaffal N., Khnaffal N., Karnik R., Winker W.-B., Valentin A. Embolic stroke by compression manager during transcranial doppler sonography//Stroke. 1994. Vol. 25. P. 1056-1057.

- MRC European Carotid Surgery Trial: interim results for symptomatic patients with severe (70-99 %) or with mild (0-29 %) carotid stenosis//Lancet. 1991. 337. P. 1235-1243.

- Riles T. S., Riles T. S., Lamparello P. I., Giangola C., Imparato A. M. Rupture of the vein patch: a rare complication of carotid endarterectomy//Surgery. 1990. Vol. 107. № 1. P. 10-12.