Оптимальные участки диффузоров гидродинамических регуляторов расхода на открытых каналах

Автор: Снежко В.Л., Гайсин А.А.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 2 (47), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены конструкции гидродинамических регуляторов расхода для оросительных каналов, указаны их преимущества, приведены расчетные формулы для определения основных гидравлических характеристик и даны рекомендации по выбору оптимальных диффузорных участков, расположенных на выходе из сооружения.

Водовыпуск-регулятор, гидродинамическое регулирование, диффузор, гидротехнические сооружения

Короткий адрес: https://sciup.org/142142851

IDR: 142142851 | УДК: 62-522.2

Текст научной статьи Оптимальные участки диффузоров гидродинамических регуляторов расхода на открытых каналах

Автоматизация водопропускных гидротехнических сооружений имеет более чем столетнюю историю. Вопросам обеспечения стабилизации расхода было посвящено множество научных работ, первые из которых можно отнести к началу XX в. В 1921-1923 гг. Д.П. Рузский в «Известиях Научно-мелиорационного института» в Санкт-Петербурге опубликовал работы «Модуль Кеннеди (водомер для ирригационных систем)» и «Водомеры с возрастающими сопротивлениями (Модуль Джибба)» [5].

В настоящее время на оросительных системах применяются технические устройства гидравлического действия, производящие автоматизацию с использованием механически подвижных элементов. Для трубчатых сооружений это могут быть дроссели, обоймы, клапаны, вертикальные подвижные цилиндры, геометрически изменяемые элементы, эластичные емкости и сифоны. С целью исключения подвижных механических элементов и датчиков из процесса регулирования было предложено использование принципа гидродинамического регулирования, в котором используется эффект слияния двух напорных потоков для регулирования расхода, проходящего через трубчатый водовыпуск [7].

Бьеф, рост уровня воды в котором формирует управляющий сигнал и поток управления, определяет тип гидродинамического водовыпуска. При подаче управляющего потока со стороны верхнего бьефа ниже створа водовыпуска поступает как транзитный, так и управляющий расход, и водопропускное сооружение может быть только стабилизатором, то есть устройством, поддерживающим постоянство расхода независимо от напора на сооружение (стабилизация по верхнему бьефу). При подаче управляющего потока со стороны нижнего бьефа в отводящий канал поступает только транзитный расход, в то время как управляющий «циркулирует» между камерой слияния и выходным сечением водовыпуска. Эти сооружения способны производить гидродинамическое регулирование расхода, то есть подачу расхода, соответствующего водопотреблению ниже створа водовыпуска. Пример водовыпуска регулятора, расположенного на канале, приведен на рисунке 1.

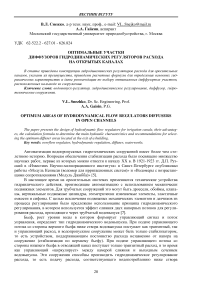

Рис. 1. Водовыпуск-регулятор по нижнему бьефу с неподвижным входным оголовком:

1 – входной оголовок транзитного водовода; 2 – управляющее отверстие;

3 – крышка несимметричного диффузора; 4 – водосливная кромка подачи управляющего расхода

Основной (транзитный) расход поступает через входной оголовок с неподвижной верхней стенкой 1 (рис. 1). Водосливная кромка 4 располагается на отметке, соответствующей минимальному уровню нижнего бьефа, который устанавливается при максимальном во-допотреблении ниже створа водовыпуска-регулятора. При снижении водопотребления и росте уровня нижнего бьефа по крышке диффузора 4 управляющий расход самотеком поступает в отверстие 2, и происходит процесс регулирования. Диффузор может иметь расширение только в верхней плоскости так, как это показано на рисунке 1, расширение в трех плоскостях, быть плоским либо пирамидальным. В любом случае регулятор выполняется из бетона и имеет прямоугольное сечение водопроводящего тракта. Полное отключение сооружения от работы должно производиться с помощью затворов, установленных перед входным оголовком в верхнем бьефе и за выходным сечением диффузора в нижнем бьефе. Затворы в данном случае не несут никаких регулирующих функций, оставляя за собой лишь функцию полного отключения сооружения.

Основное назначение расширяющегося выходного участка – снижение пьезометрической линии водовыпуска ниже уровня бьефов, что делает возможным подвод расхода управления непосредственным переливом из регулирующего бьефа в сечение, расположенное перед сжатым [6]. Условия сопряжения бьефов в данном случае позволяют избежать устройства гасителей энергии и сократить длину крепления, поскольку скорости потока на выходе из сооружения снижаются.

Пропускная способность гидродинамического водовыпуска определяется по формуле напорного истечения:

Q^ = jllCO 2 gH , где Ц – коэффициент расхода, на основании динамики которого осуществляется процесс регулирования; О) – площадь выходного сечения водовыпуска; Н – перепад между бьефами.

Закон регулирования этих сооружений задается формой исполнения управляющих водоводов и местом забора потока управления. Максимальный расход Qmaх будет иметь водовы-пуск-регулятор при уровне воды в нижнем бьефе, расположенном вровень с водосливной кромкой на крышке диффузора, что соответствует случаю максимального водопотребления ниже створа регулятора и напору на сооружение Н0. Минимальный расход Qmin будет соответствовать слою перелива через водослив Нрег, образующемуся при максимальном снижении водопотребления, причем Нрег Н0 [8]. Предельное отношение расходов, пропус каемых гидродинамическим регулятором, определяется выражением:

Qmin I 1 Нрег гл и пр 1

Qmax где ц – относительный коэффициент расхода регулятора при минимальном транзитном

Нт ■ расходе min , этот случай будет соответствовать предельному положению уровня ворн ды в управляющей камере, когда он равен уровню нижнего бьефа, что соответствует

Н ш 0 и соответствующему этой точке относительному управляющему расходу m.

Н

При работе регуляторов расхода с подачей управляющего потока со стороны нижнего бьефа в каскадном режиме их располагают в головной части оросительных каналов, отходящих от канала, на начальном участке которого расположен гидродинамический стабилизатор расхода по верхнему бьефу, поддерживающий постоянный уровень воды в головной части водовыпусков-регуляторов расхода. Снижение водопотребления в любом из каналов ниже створа регулятора должно активизировать процесс регулирования. Чем меньше водо-потребление, тем выше уровень воды в нижнем бьефе регулятора, максимальное значение которого будет соответствовать слою перелива через водослив Н рег , определяемому из выражения:

Q max . \

Н рег - / max (1 -//пр ), ,

V2g •со k Bk р где сок – площадь живого сечения отводящего канала; Вк – ширина отводящего канала по урезу воды.

Максимум предела регулирования достигается при минимально возможном значении относительной управляющей площади, максимально возможной степени расширения диффузора и угле подвода потока управления. В настоящее время существуют только две экспе- риментально изученных конструкции гидродинамических регуляторов расхода по нижнему бьефу: со степенью расширения n1 диффузора 2,25 и 1,5, углом расширения у 50 вверх и 60 в горизонтальной плоскости при углах подвода р управляющего потока 900, 1200, 1350.

Расширяющийся выходной участок является неотъемлемой частью сооружений, использующих способ гидродинамического регулирования. Правильно выбранная конструкция диффузора, имеющая наиболее благоприятные условия протекания потока, может не только значительно повысить пропускную способность водовыпуска при отсутствии управляющего расхода, но и увеличить диапазон напоров при наличии потока управления в режиме регулирования. Выходные участки гидродинамических регуляторов выполняются, как правило, в виде пирамидальных либо плоских диффузоров, что значительно облегчает технологию их производства при реконструкции и возведении сооружений из бетона. Стенки, образующие подобной формы конструкции, всегда прямые.

Формула коэффициента сопротивления диффузора, полученная методом теории пограничного слоя начального участка (участка с ядром постоянной скорости) диффузоров, работающих в сети (с учетом потерь на выравнивание потока в прямом выходном участке), имеет вид [1]:

р

Д ро) 2 /2

где р – разница перепадов давления; ρ – плотность жидкости; СО – площадь поперечного сечения транзитного водовода.

Структура потока в пределах диффузоров и отрывные явления зависят от многих параметров [2]: угол расширения Y (для диффузоров с прямолинейными стенками); степень рас ширения n 1 (где со 1 и со2 – площадь входного и выходного сечения диффузора); форма поперечного сечения; форма образующей; толщина пограничного слоя на входе; форма про- филя скоростей и степень турбулентности потока на входе; режим течения (число Рейнольдса как в пограничном слое, так и в основном потоке; сжимаемость потока (число Маха M ).

На условия течения в диффузорах прямоугольного сечения дополнительно накладывается влияние углов поперечных сечений, что способствует более раннему отрыву потока от стенки [4].

При выборе диффузорного участка гидродинамических регуляторов расхода требуется соблюдение условия безотрывного протекания потока по всей длине диффузора при отсутствии управляющего потока. Оптимальное значение угла расширения диффузора можно определить по формуле И.Е. Идельчика:

Yопт

0,43•p. n 1 +1 kn 1

,

где k 1 – коэффициент, характеризующий состояние пограничного слоя (поля скоростей) на входе в диффузор.

Для прямоугольных (квадратных) диффузоров верхний предел оптимального угла расширения Y опт может доходить до 7 . Для плоских диффузоров оптимальный угол расширения, при котором достигается минимум потерь давления, наблюдается в пределах Y опт =6…12. При соблюдении рекомендаций, приведенных выше, диффузоры получаются достаточно длинными, что не только неудобно из условий технологии производства работ, но и неприемлемо при привязке сооружений на перепадах каналов. Возникла необходимость значительного сокращения длины диффузоров при наращивании степени их расширения.

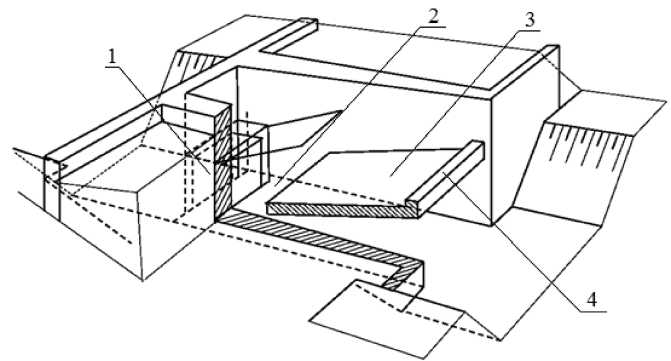

К основным мероприятиям, способствующим улучшению течения в диффузорах, относятся (рис. 2) [3]: сдувание пограничного слоя (рис. 2 а), установка укороченных разделительных стенок (рис. 2 б).

а

Рис. 2. Схемы способов улучшения работы диффузоров: а с отверстиями для поступления потока; б – с укороченными разделительными стенками

В общем случае поле скоростей на выходе из диффузора не бывает равномерным, поэтому динамическое давление определяется по заданному распределению скоростей:

^ рД

1 r/^ 3 dF ;

Q 2;

с д д.с. 2 с

> 2

,

2 )

где д.с. – коэффициент местного сопротивления диффузора при работе в сети, приведенный к входному сечению; а2 – коэффициент Кориолиса, характеризующий поле скоростей на выходе из диффузора; сос – площадь сборного рукава тройника, равная площади транзитного водовода; со2 – площадь выходного сечения диффузора.

Для использования указанного метода необходимо знать профиль скоростей на выходе из диффузора выбранной конструкции, что не всегда представляется возможным. В таких случаях можно ориентировочно принимать а2 =1,05…1,08.