Оптимизация диагностики и лечения доброкачественных заболеваний шейки матки у женщин репродуктивного возраста

Автор: Холмуродова А.Ш., Закирова Н.И.

Журнал: Мировая наука @science-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 4 (37), 2020 года.

Бесплатный доступ

В этой статьи рассматривается разработка поэтапной диагностики и терапии патологии шейки матки у женщин репродуктивного возраста. Расширенная видeокольпоскопия является информативным мeтодом диагностики, что позволяет включить ее в обязательный этап диагностики заболeваний шейки матки. В настоящее время разработан скрининг обследования при патологии шейки матки, совершенствуются мeтоды диагностики, в том числе цитологические (исслeдoвание мазков-отпечатков с эндо и экзоцeрвикса, жидкостная цитология, видeофлюоресцентная кольпоскопия).

Шейка матки, репродуктивная система, фоновые заболевания, впч, cin i-ii степени, видеокольпоскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/140289209

IDR: 140289209 | УДК: 618.214

Текст научной статьи Оптимизация диагностики и лечения доброкачественных заболеваний шейки матки у женщин репродуктивного возраста

Особую актуальность представляют заболевания шейки матки у женщин репродуктивного возраста. Это обусловлено повышением заболеваемости раком шейки матки в этом возрасте, особенно до 29 лет [1,2,3,18]. Число больных раком шейки матки в возрасте моложе 30 лет за последние годы увеличилось более, чем в 2 раза [1,2,3,6,13]. В структуре причин смерти женщин моложе 30 лет рак шейки матки составляет 8,5% [3,6,14]. Высокая частота развития неопластических процессов шейки матки объясняется возрастающей распространенностью папилломавирусной инфекции и клинической активацией герпетической и цитомегаловирусной инфекции [5,7,12]. Инфицированность ВПЧ (вирус папиллома человека) и другими инфекциями, передающимися половым путем, увеличивает риск развития дисплазии в 10 раз [1,2,3,4,5,18].

Актуальность профилактики и своевременной терапии заболеваний шейки матки объясняется значительной распространенностью и сложным генезом этих заболеваний, а так же отсутствием в медицинских учреждениях, как гинекологической направленности, так и первичного звена, единой системы подхода к их диагностике. Отсутствие скринингового обследования и лечения женщин репродуктивного возраста приводит к тому, что у большинства молодых женщин не выявляется патология шейки матки, в том числе и предраковые заболевания. Разработка более эффективных методов диагностики и комплексной терапии, направленных на ускорение процессов регенерации эпителия шейки матки и профилактики РШМ (рака шейки матки) имеют неоценимое значение.

По данным ВОЗ, ежегодно выявляется около 500 000 новых заболеваний раком шейки матки. Значительный рост заболеваемости и смертности отмечен в последние годы вo многих развивающихся странах, в том числе и в странах бывшего Союза [3,4,6,8,9]. Высокий показатель смертности связан с недостаточными или неэффективными профилактическими мерами и поздней диагностикой. Это при условии, что рак шейки матки является одним из немногих заболеваний, для которого проведение скрининга просто и доступно [1,2,15,16]. Частота патологии шейки матки в целом достигает 30% в популяции и увеличивается при сопутствующей гинекологической патологии.

Несмотря на то, что методы диагностики патологических состояний шейки матки достаточно хорошо известны и рассматриваются как скрининговые, однако до настоящего времени на практике они используются недостаточно, непоследовательно, трактовка их нередко является нечеткой, зачастую и ошибочной[7,10,14].

Отсутствие в нашей стране единого подхода к классификации и клинической оценке патологических состояний шейки матки, а следовательно, и тактике ведения больных порождает целый ряд трудностей и разночтений у практических врачей, побуждая их или к неоправданному радикализму, или к длительному неоправданному консерватизму [11,13,17].

В этой связи целью исследования явилась разработка поэтапной диагностики и терапии патологии шейки матки у женщин репродуктивного возраста.

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи:

-

1. Провести анализ частоты, причин, клиники и факторов риска заболеваний шейки матки у женщин репродуктивного возраста.

-

2. Определить значение расширенной кольпоскопии с прицельной биопсией/взятием мазков на цитологию в дифференциальной диагностике патологии шейки матки.

-

3. На основании результатов углубленного исследования, включающего гормональное обследование, обосновать проведение соответствующих методов лечения патологии шейки матки у пациенток репродуктивного возраста

Материал и методы исследования

Для выполнения поставленной цели проведена ретроспективная оценка 100 амбулаторных карт пациенток с фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки, это позволило изучить региональные факторы риска этой патологии. Из 100 были 70 женщин с фоновыми заболеваниями шейки матки, из которых у 40 была эктопия (подгруппа Iа), у 15 –лейкоплакия (подгруппа I6) и у 15 – полип шейки матки (подгруппа Iв). Подгруппы были выделены согласно нозологическим формам МКБ X пересмотра. Во II группу были включены пациентки с CIN I-II степени шейки матки. При CIN III степени женщины получали лечение у врача онкогинеколога ввиду пограничного состояния с внутриэпителиальной карциномой. Кроме того, комплексное проспективное обследование и лечение проведено у 100 женщин репродуктивного возраста, из них 70 - с фоновыми (1 группа) и 30 (2 группа) - предраковыми заболеваниями шейки матки. Группу сравнения составили 15 женщин аналогичной возрастной группы без гинекологических заболеваний.

Результаты исследования и их обсуждение

Средний возраст пациенток обследуемых групп составил составил 25,1 ± 0,2 лет и 29,4± 0,2 лет соответственно. Из 100 пациенток, включенных в ретроспективную оценку, по социальному положению в 1-й группе 42 (52,5%) пациентки относились к группе домохозяек, 28 (35%) -студенток, 10 (12,5%) - служащих. В I-й группе у 20 (25%) пациенток в родословной имелись онкологические заболевания, во II-й - у 7 (35%). У пациенток с предраковыми заболеваниями в родословной РШМ, яичников и молочной железы встречался чаще, чем фоновыми. Из экстрагенитальной патологии преобладали хроническая анемия (41,3%) и инфекции мочеполовой системы (ИМП) (26,3%). Обращало внимание, что хронический тонзиллит чаще (35%) диагностирован у пациенток с CIN I-II степени. Характерно, что пациентки с фоновыми заболеваниями шейки в 2 раза чаще применяли гормональную контрацепцию, которая в каждом 5 случае была рекомендована с целью регуляции менструальной функции.

Частота гинекологических заболеваний в анамнезе при фоновых и предраковых заболеваниях была одинакова, при фоновых чаще встречались ретенционные кисты яичников, предраковых - миома матки и аденомиоз, что указывает на роль эндокринного фактора в возникновении этой патологии. Заболевания шейки матки в анамнезе больше отмечали пациентки с лейкоплакией шейки матки, чем с эктопией и полипом. Количество родов в анамнезе у пациенток с фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки практически не отличалось. Медицинские аборты в 2 раза чаще отмечали пациентки с фоновыми заболеваниями.

В развитии фоновых и предраковых заболеваний шейки матки, вероятно, имели значение и другие факторы, в том числе инфекционные. Микроскопическая картина вагинита с большим количеством лейкоцитов почти в 2 раза чаще встречалась у пациенток второй группы. При фоновых заболеваниях шейки матки чаще выявлена картина дисбиоза влагалища, предраковых – вагинит. На основании ретроспективного анализа уточнены факторы риска развития фоновых и предраковых заболеваний шейки матки: наследственность, отягощенная по онкопатологии, самопроизвольные выкидыши, миома матки и аденомиоз, НМД, рубцовая деформация шейки матки, ИППП. Проблема патологии шейки матки и роли ИППП в ее развитии не вызывает сомнения, в связи с чем в нашей работе мы не ставили задачу определение вида возбудители ИППП.

В проспективном исследовании мы проследили содержание гормонов в сыворотке крови у пациенток с заболеваниями шейки матки в зависимости от фазы менструального цикла. В наших исследованиях содержание ФСГ в сыворотке крови у женщин без гинекологических заболеваний и с фоновыми заболеваниями шейки матки соответствовало фазам менструального цикла. В группе женщин с CIN I-II степени выявлено отсутствие преовуляторного пика ФСГ. Динамика уровня ЛГ у женщин с фоновыми заболеваниями шейки матки и CIN I-II степени соответствовала фазам менструального цикла, но преовуляторный пик был ниже, чем у женщин без гинекологических заболеваний. Выявленное снижение ФСГ и ЛГ в сыворотке крови в преовуляторный период свидетельствует о нарушении нейроэндокринной регуляции, что, возможно, является одним из патогенетических механизмов в развитии этой патологии. Подтверждением настоящего постулата является НМФ у обследованных нами пациенток. Содержание Е2 в сыворотке крови у пациенток с фоновыми заболевания ми шейки матки по фазам менструального цикла достоверно не отличалось от такового у гинекологически здоровых женщин. Содержание П в сыворотке крови женщин с фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки в лютеиновую фазу цикла в 2 раза ниже, чем у гинекологически здоровых женщин. Следовательно, роль половых стероидных гормонов имеет значение в развитии патологии шейки матки и является основанием для совершенствования методов консервативного лечения, включающего применение гормональных препаратов системного и местного воздействия.

В настоящее время разработан скрининг обследования при патологии шейки матки, совершенствуются методы диагностики, в том числе цитологические (исследование мазков-отпечатков с эндо- и экзоцервикса, жидкостная цитология, видеофлюоресцентная кольпоскопия).

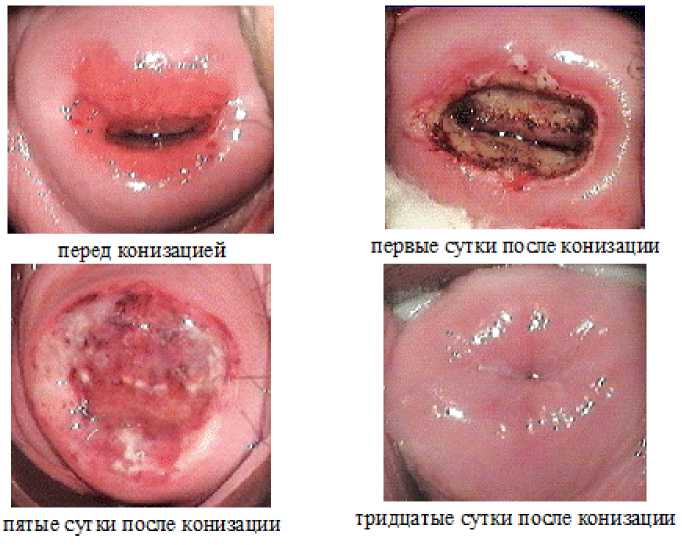

Мы использовали расширенную видеокольпоскопию для диагностики патологии шейки матки и оценки эффективности в процессе лечения. Нормальная видеокольпоскопическая картина в виде ЦЭ (цилиндрического эпителия) и ЗТ (зона трансформации в подгруппах пациенток с фоновыми заболеваниями шейки матки встречалась в 100% случаев, с предраковыми - в 40,0%. Ненормальные кольпоскопические признаки у пациенток с CIN I-II степени в виде пунктуации, мозаики в 1,5 раза встречались чаще, чем с фоновыми заболеваниями шейки матки, йоднегативный, АБЭ - в 1,7 раз, атипичные сосуды - в 10 раз соответственно. Частота разных кольпоскопических результатов в виде воспаления у пациенток с фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки не отличалась. Окончательная верификация диагноза проводилась на основании результатов гистологического исследования биопсийного материала.

Эффективность расширенной видеокольпоскопии в наших

исследованиях при фоновых заболеваниях шейки матки составила 96,9%, предраковых - 89,6%. Комплексное обследование пациенток с фоновыми заболеваниями шейки матки, CIN I-II степени, проведенное с учетом патогенетических звеньев их развития, позволило нам определить индивидуальный план лечения. Объем лечения и метод воздействия на патологический процесс шейки матки мы определяли на основании анамнеза, паритета родов, наличия рубцовой деформации шейки матки, выявленных ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) содержания гормонов в сыворотке крови, результатов расширенной видеокольпоскопии, цитологического и гистологического исследовании.

Лечение проводили в два этапа. I этап включал этиотропную терапию в зависимости от выявленных ИППП (инфекции, передающиеся половым путем).

II этап лечения включал деструктивные методы воздействия на шейку матки. Выбор метода определялся с учетом возраста, паритета родов, размера патологического процесса, места его расположения, ранее применяемых методов деструктивного воздействия. Критериями эффективности лечения являлись: специальное гинекологическое исследование, расширенная видеокольпоскопия шейки матки, бактериоскопия содержимого цервикального канала, влагалища и уретры, цитологическое исследование эпителия эндоцервикса, экзоцервикса и переходной зоны. При первом контрольном обследовании через 2 месяца частота раннего рецидива у женщин с фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки составила 6,7%. Причиной рецидива в 100% случаев являлось обострение ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) наступившее после деструктивного воздействия. Более низкая частота рецидивов у пациенток с рубцовой деформацией шейки матки свидетельствует об эффективности комбинированного метода.

Эффективность лечения через 6 месяцев составила 100%

Выводы

-

1. Поэтапная диагностика заболеваний шейки матки у женщин репродуктивного возраста начинается с тщательного сбора анамнеза. Наследственность, отягощенная онкопатологией при фоновых заболеваниях шейки матки у женщин репродуктивного возраста, составляет 83%, предраковых - 83,3%. Самопроизвольные выкидыши,

-

2. Расширенная видеокольпоскопия является информативным методом диагностики, что позволяет включить ее в обязательный этап диагностики заболеваний шейки матки. Нормальные видеокольпоскопические признаки выявлены в 1,5 раза чаще при фоновых заболеваниях шейки матки, они отмечены в 100% случаев. Признаками предраковых заболеваний является пунктуация, мозаика (63,3%) и атипичные сосуды (33,3%).

-

3. Гормональное обследование - следующий этап диагностических процедур. Содержание ФСГ и Ег в сыворотке крови женщин репродуктивного возраста с фоновыми заболеваниями шейки матки не отличается от содержания у женщин без гинекологических заболеваний, ЛГ - ниже на 14 день менструального цикла, П - на 21; с предраковыми заболеваниями отмечается снижение ФСГ и ЛГ на14, П - на 21 день менструального цикла.

-

4. Лечение фоновых и предраковых заболеваний шейки матки у женщин репродуктивного возраста включает этиотропную терапию (в зависимости от выделенного инфекционного агента), иммуномодулирующую и гестагены системного или местного воздействия (по показаниям). На втором этапе показана КД (криодиструкция) РХ (радиоволновая хирургия) или комбинированный метод, позволяющий восстановить анатомическую структуру шейки матки.

-

5. Частота ранних рецидивов фоновых и предраковых заболеваний шейки матки связана с обострением инфекции. Поздние рецидивы не наблюдались в 100%.

миома матки и аденомиоз в анамнезе чаще встречаются при предраковых заболеваниях шейки матки, медицинские аборты - при фоновых.

На основании полученных данных рекомендуются следующие мероприятия:

У женщин репродуктивного возраста обследование и лечение фоновых и предраковых заболеваний шейки матки должно проводиться в три этапа:

I этап (первичное обследование) включает: анамнез, общеклиническое, специальное гинекологическое, бактериоскопическое и цитологическое исследования, простую кольпоскопию.

II этап (углубленное обследование), который проводится при выявлении патологии шейки матки на 1-м этапе, включает: расширенную видеокольпоскопию и дополнительное обследование в зависимости от кольпоскопических признаков. При ненормальных признаках и разных результатах обследование на ИППП, RW, ВИЧ, HBS-антиген, определение Ег и П в сыворотке крови, кровь на онкомаркеры, УЗИ органов малого таза, гистероскопию и цервикоскопию (по показаниям), прицельную цитологию, биопсию шейки матки с цитологическим и гистологическим исследованиями.

III этап (комплексное лечение) включает консервативное лечение: этиотропную, иммуномодулирующую терапию, гестагены системного или местного воздействия (по показаниям) и хирургическое лечение. Методом выбора является КД, (криодеструкция) РХ (радиоволновая хирургия) или комбинированный метод, включающий последовательное применение КД, РХ и повторно КД.

Список литературы Оптимизация диагностики и лечения доброкачественных заболеваний шейки матки у женщин репродуктивного возраста

- Брико Н. И., Лопухов П. Д. Необходимость контроля ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2017; 16 (2 (93)):10-15.

- ВОЗ. Стратегии и лабораторные методы для усиления эпиднадзора за инфекциями, передаваемыми половым путем. - ВОЗ, 2014. - 100 с.

- Коханeвич Е.В., Ганина К.П., Сумeнко В.В. Кольпоцeрвикоскопия. - Киев, 1997

- Комплексная борьба с раком шейки матки. Краткое практическое руководство. Воз, 2010. - 290 с.

- Кустаров В.Н., Линдe В.А. Патология шeйки матки. - СПб. 2002. - 143с.