Оптимизация диспансерного наблюдения за больными артериальной гипертензией с метаболическими нарушениями

Автор: Блинова В.В., Скворцов Ю.И., Мартынова А.Г., Рыжкова Е.Ю.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 2 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

Обследованы 180 больных артериальной гипертензией в рамках метаболического синдрома с последующим наблюдением в течение 12 месяцев в условиях поликлиники. По окончании первичного исследования больные разделены на три группы. 1-я группа пациентов (72 больных) наблюдалась у кардиолога один раз в 3 месяца, 2-я группа (60 больных) - один раз в 6 месяцев, 3-я группа, состоявшая из 48 больных, наблюдалась один раз в год. Полученные данные свидетельствуют о том, что наблюдение кардиолога с кратностью один раз в 3 месяца в течение года исследования позволяет повысить приверженность больных лечению, способствуя улучшению их самочувствия, гемодинамических показателей, что позволяет расценивать предложенный вариант диспансеризации рациональным и эффективным.

Абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия, гиперинсулинемия, метаболический синдром

Короткий адрес: https://sciup.org/14917070

IDR: 14917070

Текст научной статьи Оптимизация диспансерного наблюдения за больными артериальной гипертензией с метаболическими нарушениями

1Введение. Распространенность артериальной гипертензии (АГ) в мире среди взрослого населения составляет от 450 до 900 млн (30-40%), а в России — более 40 млн человек (39% мужчин и 41% женщин) [1]. Во многих случаях АГ рассматривается в рамках проявлений метаболического синдрома, однако все накопленные на сегодняшний момент знания, освещающие этиопатогенетические и терапевтические аспекты АГ в рамках метаболического синдрома, не способствуют снижению ее распространенности. Более того, наблюдаются рост и омоложение этой патологии.

Доказано, что терапевтический эффект в отношении АГ во многом обеспечивается осуществлением мероприятий вторичной профилактики. Важной задачей развития диспансеризации населения является построение рациональной системы динамического наблюдения за пациентами, которое включает в себя организацию обследования, определение характера и частоты наблюдений, систему активных вызовов или посещений, эффективную медикаментозную терапию, амбулаторное, стационарное и санаторнокурортное лечение, а также совершенствование режима труда и оценку эффективности диспансеризации [2]. Между тем, в существующих нормативных документах отсутствуют сведения о рациональной схеме динамического наблюдения за больными АГ с метаболическими нарушениями, тогда как очевидно, что выбор оптимальной тактики ведения больных в амбулаторных условиях позволяет замедлить прогрессирование заболевания, сохранить трудоспособность и улучшить качество жизни пациентов [3].

Цель исследования – провести сравнительную оценку эффективности динамического диспансерного наблюдения различной кратности за больными артериальной гипертензией с метаболическими нарушениями.

Методы. Обследованы 180 больных АГ с метаболическими нарушениями (абдоминальный тип ожирения и сахарный диабет 2-го типа) в возрасте от 35 до 65 лет (средний возраст 55,2±1,3 года). Все больные были разделены на три группы: 1-я группа (72 больных) наблюдалась у кардиолога один раз в 3 месяца, 2-я группа (60 больных) – один раз в 6 месяцев, 3-я группа, состоявшая из 48 больных, наблюдалась один раз в 12 месяцев. Диагноз АГ ставился согласно рекомендациям Всероссийского научного общества кардиологов от 2004 года. Для постановки диагноза АГ и выявления сопутствующих метаболических нарушений всем больным проводились следующие обследования:

-

а) клинико-анамнестическое обследование;

-

б) антропометрическое обследование: измерение роста, массы тела, окружности талии и окружности бедер. Индекс массы тела (индекс Кетле) рассчитывали как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах. Для оценки абдоминального ожирения вычисляли отношение окружности талии (в см) к окружности бедер (в см);

-

в) оценку уровня артериального давления проводили методом Короткова. Измерения выполнялись троекратно с интервалами 5 минут в положении больного сидя после 10 минут отдыха. За базальные показатели артериального давления принимали наименьшие цифры, полученные при трех измерениях. При необходимости проводилось суточное мониторирование артериального давления;

-

г) биохимическое исследование сыворотки крови: уровень глюкозы в сыворотке крови измерялся глюкозооксидантным методом при помощи набора «Глюкоза-ФКД»; определение уровня триглицеридов сыворотки крови – методом D. Young, L.C. Pes-taner and V. Gibbermann (1975), общий холестерин сыворотки крови ^^^^н CHOD-PAP-методом, холестерин ЛПВП — методом M. Burstein, H.R. Selvenick and R.J. Morfin (19 7 0) с матем а тическим расчетом хол е стерина ЛПНП и коэффициента атерогенности;

-

д) анализ ЭКГ проводился по общепринятой методике в 12 стандартных отведениях;

-

е) эхокардиографическое исследование с использованием аппарата DP-9900 Plus/Mindray (КНР) моноконвексным датчиком с частотой 2,5 МГц.

В исследование не включались больные с симптоматической артериальной гипертензией, клапанными пороками сердца, нарушениями ритма и проводимости, сердечной недостаточностью IIБ-III, нестабильной стенокардией, стенокардией напряжения III ф.к., инфарктами миокарда и головного мозга, сахарным диабетом 1-го типа, онкологическими заболеваниями.

Исследование проводилось в течение 12 месяцев.

Статистический анализ полученных результатов проводили с использованием двустороннего t-критерия Ст ь юдента. Табу л ирование осуществлялось в программе Excel, статистический анализ —с помощью программ пакета Statistica. Характеристики сравниваемых групп представлены в виде M±σ (среднее±стандартное отклонение). Статистически значимыми считали результаты при p< 0,05.

Результаты. Эффективности динамического наблюдения различной кратности оценивали по основным показателям: изменениям гемодинамических и клинических проявлений болезни; количеству госпитализаций по поводу дестабилизации артериального давления, прогрессирования ишемической болезни сердца, осложнений сахарного диабета; летальности от осложнений АГ (острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения) (табл.).

Проведенные в начале наблюдения исследования показали, что такие признаки, как пол, возраст, рост, масса тела, величина гликогемоглобина в сыворотке крови, образование, социально-экономическое положение пациентов, в группах не различались. По длительности заболевания, наличию сопутствующей патологии и осложнений группы были также вполне сопоставимы. Подбор больных в группы по степени тяжести АГ (выраженности клинических симптомов, степени физической активности и потребности в лекарственных препаратах) осуществлено таким образом, что сравниваемые группы значимо не различались. Всем больным назначалась медикаментозная терапия в соответствии с международными рекомендациями по ведению больных артериальной гипертензией с метаболическими расстройствами; по

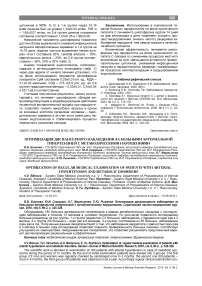

Таблица

Эффективность динамического наблюдения за больными артериальной гипертензией с метаболическими нарушениями

|

Показатели |

1-я группа (наблюдение кардиолога один раз в 3 меся-ца)(n=72) |

2-я группа (наблюдение кардиолога один раз в 6 месяцев) (n=60) |

3-я группа (наблюдение кардиолога один раз в 12 месяцев) (n=48) |

Статистическая значимость |

||

|

Р 1-2 |

Р 1-3 |

Р 2-3 |

||||

|

Летальность |

0 |

1,67% |

2,08% |

p>0,05 |

p>0,05 |

p>0,05 |

Причины госпитализаций

В начале исследования в 1-й группе средние показатели систолического артериального давления (САД) и диастолического артериального давления (ДАД) составили 168±13,6 и 95,4±8,0 мм рт ст, частота сердечных сокращений (ЧСС) 79,8±16,2 в одну минуту. Во 2-й группе показатели САД и ДАД были 170,8±14,4 и 91,3±7,9 мм рт ст, ЧСС 74,6±6,9 в одну минуту. Показатели САД и ДАД у больных 3-й группы составили 169±9,7 и 95,6±8,2 мм рт ст, ЧСС 76±7,7 в одну минуту. По гемодинамическим показателям (САД, ДАД, ЧСС) в начале исследования достоверных различий между группами не было выявлено.

На фоне динамического наблюдения с кратностью один раз в 3 месяца отмечено достоверное снижение (p<0,05) САД на 23%, ДАД на 27%, ЧСС на 11%. Тенденция к нормализации гемодинамических показателей выявлена также у больных с кратностью динамического наблюдения один раз в 6 месяцев: отмечено снижение САД на 17%, ДАД на 4%, ЧСС на 5%, что, за исключением САД, было статистически незначимо. На фоне динамического наблюдения с кратностью один раз в 12 месяцев (3-я группа) отмечено незначительное снижение САД – на 1%, однако ДАД возросло на 4%, а показатели ЧСС остались без существенной динамики.

Между показателями гемодинамики (САД, ДАД, ЧСС) и частотой развития осложнений АГ (гипертонический криз, острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения) отмечалась положительная корреляционная связь (r=0,67, r=0,61, r=0,43, р<0,05). Достоверная отрицательная корреляционная связь выявлена между САД, ДАД и кратностью динамического наблюдения (r=-0,54, r=-0,45).

Подобная зависимость наблюдалась между кратностью динамического наблюдения и клиническими показателями. В 1-й группе, вследствие нормализации гемодинамики значительно улучшилось самочувствие пациентов, что выражалось в статистически значимом уменьшении частоты возникновения субъективных симптомов, таких как головная боль, головокружение, шум в голове, нарушение зрения, повышенная утомляемость и кардиалгия. Во 2-й группе достоверно снизилась частота возникновения головной боли. В 3-й группе, в связи с отсутствием положительных гемодинамических сдвигов, субъек- тивное самочувствие оставалось без статистически значимых изменений.

Основными причинами госпитализаций больных АГ с метаболическими расстройствами в группах являлись в 45,5% дестабилизация артериального давления и в 39,6% прогрессирование нарушений углеводного обмена.

Значительное прогрессирование АГ, вызвавшее в течение года госпитализацию, отмечено у 7 больных 1-й группы (9,72%), у 15 больных – 2-й группы (25%) и у 24 больных 3-й группы (50%). У больных 1-й группы, наблюдавшихся один раз в 3 месяца, госпитализации, связанные с прогрессированием АГ и нарушениями углеводного обмена, встречались достоверно реже, чем во 2-й и 3-й группах (в 2 и 4 раза соответственно). Во 2-й группе (кратность динамического наблюдения за больными один раз в 6 месяцев) 7 больных были госпитализированы в стационар дважды. В 3-й группе (кратность наблюдения – один раз в 12 месяцев) количество больных, госпитализированных дважды, составило 19 человек, трижды – 2 человека. Таким образом, процент повторных госпитализаций в 1-й группе за год наблюдения был в 4 раза ниже, чем во 2-й, и в 14 раз ниже, чем в 3-й группе. Различия между группами по частоте повторных госпитализаций по поводу дестабилизации артериального давления достигали статистической значимости.

Причиной повторных госпитализаций и внеплановых визитов к кардиологу в 1-й группе у 2 больных была дестабилизация артериального давления, связанная с постоянным психо-эмоциональным перенапряжением (тяжелое заболевание близкого родственника, увольнение с работы), во 2-й и 3-й группах – дестабилизация артериального давления и осложнения вследствие недостаточного контроля за гемодинамическими показателями.

Острый инфаркт миокарда в течение года был зафиксирован у 1 больного во 2-й группе и у 2 больных в 3-й группе, в 1,67% и 4,17% случаев соответственно. Острое нарушение мозгового кровообращения в течение года было диагностировано у 1 человека, что составило 1,67% больных 2-й группы. В 3-й группе было диагностировано острое нарушение мозгового кровообращения в течение года в 4,17% наблюдений. В 1-й группе острые нарушения мозгового кровообращения и инфаркты миокарда зафиксированы не были.

Госпитализация, связанная с нарушениями углеводного обмена, была зафиксирована в течение года у 7 больных 1-й группы (9,72%), у 13 больных 2-й (21,67%) и 20 больных 3-й группы (41,67%), то есть у больных 1-й группы госпитализации, связанные с прогрессированием АГ и нарушениями углеводного обмена, встречались гораздо реже, чем во 2-й и 3-й группах.

В 1-й группе в течение года летальных случаев не было. Годичная летальность во 2-й группе составила 1,67%, в 3-й — 2,08%. Во 2-й группе причиной смерти больного послужило острое нарушение мозгового кровообращения. В 3-й группе причиной смерти одного больного явился инфаркт миокарда. Процентный показатель годичной летальности в 3-й группе было выше, чем в 1-й и 2-й, но статистически незначимым (p>0,05).

Обсуждение. Изучение эффективности динамического диспансерного наблюдения различной кратности за больными артериальной гипертензией с метаболическими нарушениями имеет важное практическое значение, так как диспансеризация является основным элементом вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Выявлено, что наблюдение больных артериальной гипертензией с метаболическими нарушениями реже чем один раз в 3 месяца приводит к нестойкой стабилизации гемодинамических показателей, белее частому развитию сердечно-сосудистых осложнений и последующей госпитализации в кардиологические отделения, внеплановым посещениям кардиолога.

Таким образом, в ходе исследования была обоснованно определена оптимальная тактика ведения больных АГ с метаболическими нарушениями в амбулаторных условиях – длительное динамическое наблюдение с кратностью один раз в 3 месяца.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что динамическое диспансерное наблюдение кардиолога за больными артериальной гипертензией с метаболическими нарушениями, проводимое один раз в 3 месяца позволяет повысить приверженность больных лечению, тем самым способствуя улучшению их самочувствия, гемодинамических показателей, уменьшению летальности больных, существенному снижению числа госпитализаций, что позволяет рассматривать предложенный вариант диспансеризации рациональным и эффективным.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Психосоциальные факторы и их влияние на развитие, течение и прогноз ишемической болезни сердца у лиц с метаболическим синдромом», проект №09-06-00381а.

Список литературы Оптимизация диспансерного наблюдения за больными артериальной гипертензией с метаболическими нарушениями

- Шальнова С.А., Деев А.Д., Вихирева О.В., Оганов Р.Г. Распространенность артериальной гипертонии в России. Информативность, лечение, контроль // Профилактическая медицина. 2001. № 2. С. 3.

- Новгородцев Г.А., Демченкова Г.З., Полонский М.Л. Диспансеризация населения в СССР. Состояние и перспективы. М.: Медицина, 1984. 336 с.

- Эриванцева Т.Н., Олимпиева С.П., Чазова И.Е. и др. Метод установления метаболического синдрома у пациентов с артериальной гипертонией и ожирением//Терапевтический архив. 2006. №4. С. 9-15.