Оптимизация и/или реинжиниринг

Автор: Вечерская Светлана Евгеньевна, Гаврюшова Ксения Анатольевна

Рубрика: Управление сложными системами

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено применение инструментов реинжиниринга и оптимизации бизнес-процессов на примере анализа и реорганизации бизнес-процесса визового центра. Проанализирована целесообразность применения этих инструментов с точки зрения достижения оптимального эффекта.

Реинжиниринг, оптимизация, бизнес-процесс, управление

Короткий адрес: https://sciup.org/148160278

IDR: 148160278 | УДК: 338.12

Текст научной статьи Оптимизация и/или реинжиниринг

ВЕСТНИК 2016

Реинжиниринг12бизнес-процессов стал одним из наиболее распространенных инструментов организации управления. Солидная теоретическая база реинжиниринга была заложена специалистами американской школы [1; 2]. В России реинжиниринг бизнес-процессов стал уже настолько распространенным инструментом, что является выделенной позицией в списке функционалов рекрутинговых компаний. Однако, несмотря на столь значительную распространенность, понимание возможностей и особенностей применения данного инструмента отстает от масштабов его внедрения в реальные практики управления. Мало того, чрезмерное увлечение реинжинирингом может приводить не к положительному результату, т.е. к повышению эффективности бизнеса, а, напротив, снижать его эффективность и ухудшать результативность. Причиной подобного отрицательного эффекта часто является стремление к реинжинирингу ради реинжиниринга, а не целевое совершенствование управления. При рассмотрении проектов по реинжинирингу, в довольно большом количестве разрабатываемых в рамках ВКР [3–5], часто напрашивается вопрос «а где же, собственно, инжиниринг?» И почему на стадии «инжиниринга», т.е. изначального проектирования бизнес-процесса не были учтены аспекты, ставшие предметом реинжиниринга?

Необходимо отметить, что теоретические работы, заложившие фундамент реинжиниринга бизнес-процессов, по большей части касались управления субъективными, в том числе человеческими, факторами в общей системе управления компанией. При этом само понятие реинжиниринга пришло из области управления производством, с акцентом прежде всего на технологические факторы производства. Изначально инжиниринг предполагал комплексное проектирование производства на основе заданных технологических процессов, включающее стадии от разработки до комплектации оборудования различных типов (и, как правило, от различных поставщиков), запуска и наладки. Внимание к управленческой составляющей при этом было второстепенным. «Реинжиниринг» как производное от «инжиниринг» подразумевает перестройку организации производства с целью повышения его эффективности, в том числе при использовании информационных систем.

Разумеется, однажды разработанная схема бизнес-процесса не является абсолютной. Оптимальная для одних условий ведения бизнеса, она может потребовать изменений, или реинжиниринга, в зависимости и вследствие изменений условий рынка и внутренней среды предприятия. Однако важно соблюдать принцип «не навредить». Увлечение перестройками бизнес-процессов, такими, как объединение или разделение функционалов, в частности функционалов подразделений компании, как вывод на аутсорсинг некоторых внутренних процессов компании, как автоматизация производственных процессов и т.п., не всегда приводит к положительным результатам с точки зрения показателей эффективности бизнеса. В литературе, как правило, приводятся именно примеры положительного применения инструмента реинжиниринга. И таковых, действительно, немало. В частности, можно сослаться на работы [6–10]. «Антология» проектов по реинжинирингу, в том числе проектов, выполняемых в Российском новом университете, свидетельствует о том, что реинжиниринговых решений, не приводящих к повышению эффективности бизнеса, также встречается довольно много. На первый взгляд эти решения выглядят разумными, однако их внедрение может привести к снижению показателей эффективности.

Как определить, приведет ли реинжиниринг к положительному эффекту? Отметим, что без утвердительного ответа на этот вопрос проводить реинжиниринг нет необходимости, или же задача не будет иметь практической ценности. Для того чтобы инструмент реинжиниринга имел реальное прикладное значение, его необходимо дополнять инструментом оптимизации. Оптимизация управления начала применяться в управлении бизнесом гораздо раньше реинжиниринга [11]. А в настоящее время реинжиниринг стал намного популярнее оптимизации. Причина, возможно, заключается в том, что оптимизация требует более серьезного математического анализа, а реинжиниринг достаточно понятен на умозрительном уровне. Действительно, моделирование бизнес-процессов с помощью диаграмм, таких, как диаграммы последовательностей, прецедентов, IDEF и проч., с одной стороны, не представляет большой сложности в плане визуализации логики построения, а с другой стороны, оно очень удобно для работы проектных команд расширенного состава, включающих специалистов самого разного профиля. Тем не менее, недостаточно серьезное внимание к аспектам математического моделирования, и в том числе к определению целевых функций, может существенно снизить, а то и свести на нет успех реинжинирингового проекта.

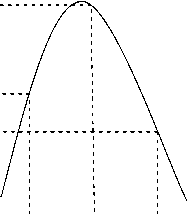

В общем случае ситуацию с принятием реше- ния о проведения реинжиниринга можно представить следующим образом. Предлагается провести реинжиниринг некоего бизнес-процесса, включающего операции ручного труда, частично автоматизировав ручной труд. Предположим, что (как обычно и бывает) замена персонала машинами приведет к удорожанию процесса. Как определить, стоит ли эффект от реинжиниринга этих затрат? Очевидно, возросшие затраты могут компенсировать возросшая эффективность или же прибыль. В этом случае прибыль “Р” можно взять в качестве целевой функции “Р(х)” (рис. 1).

прибыль

Р(Х В1 )

Р(Х А )

Р(Х В2 )

хА хВ1 хВ2 затраты

Рис. 1. Схема решения задачи оптимизации

Итак, имеется бизнес-процесс, которому соответствует объем затрат “хА” (ручной труд). Автоматизация увеличивает затраты до значения “хВ”. Автоматизация, как правило, способствуя ускорению работы, уменьшению доли брака и т.п., в результате приводит к повышению прибыли. На диаграмме зависимости это можно рассматривать как возрастание целевой функции при смещении величины затрат влево по оси абсцисс. При смещении значения величины затрат из точки “хА” в область значений “хВ1” значения “Р(х)” возрастают и Р(хВ1) > Р(хА), т.е. в результате реинжиниринга повышается прибыль, эффект реинжиниринга положительный. Однако если для осуществления автоматизации потребуется использовать более дорогостоящее оборудование, не исключена ситуация, когда величина затрат хВ будет столь велика, что значение прибыли уменьшится по сравнению с максимумом, находящимся в интервале значений хВ1. На рисунке для значений “х” в диапазоне “хВ2” выполняется соотношение Р(хВ2) < Р(хВ1). При определенной величине затрат возможна и ситуация, когда Р(хВ2) < Р(хА). Это означает, что реинжиниринг при данном конкретном выборе оборудования для автоматизации процесса и данных значениях затрат приводит к отрицательному эффекту, или

ВЕСТНИК 2016

же к снижению прибыли, несмотря на определенные преимущества автоматизированного процесса.

Приведем довольно простой, однако показательный пример совместного применения инструментов реинжиниринга и оптимизации.

ВЕСТНИК 2016

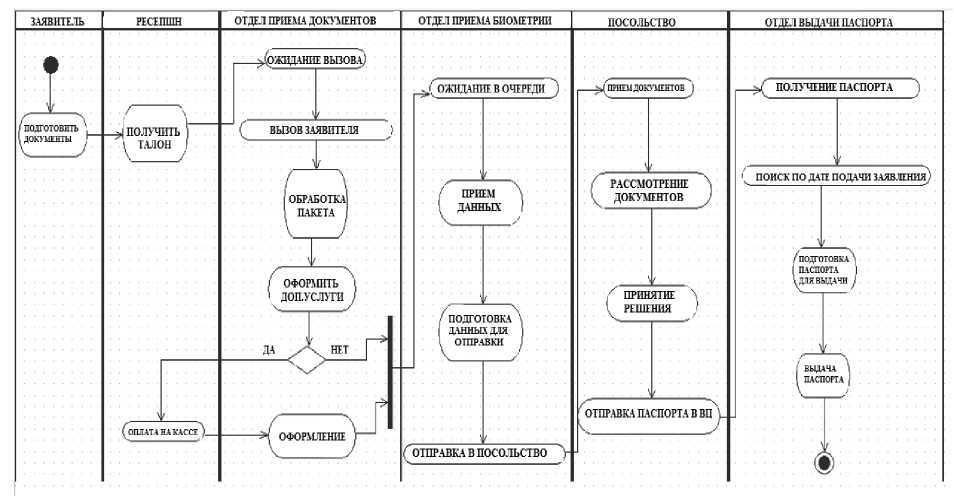

Рис. 2. Диаграмма бизнес-процесса подачи документов на визу

Клиент предварительно регистрирует свою анкету-заявление на сайте. При регистрации ему присваивается номер (штрихкод). Далее клиент лично направляется в визовый центр, где проходит регистрацию на ресепшене. При данной регистрации уточняется необходимость дополнительных услуг. К дополнительным услугам относятся курьерская доставка, возможность подачи заявки при отсутствии оригинала загранпаспорта (прилагается копия) и т.п. Дополнительные услуги оплачиваются отдельно. Если дополнительные услуги необходимы, клиента направляют в кассу, после чего он возвращается на ресепшн, завершает регистрацию и встает в очередь ожидания. Далее происходит формирование заявки с участием сотрудника визового центра и снятие биометрических данных. Сформированные заявки комплектуются сотрудниками визового центра и отправляются в посольство. Процесс рассмотрения заявки в посольстве включает занесение в базу данных, проверку службой безопасности, собственно оформление визы. Время рассмотрения может отличаться в зависимости от клиента и типа визы. Паспорта с проставленными в посольстве визами ком-

Объектом исследования является визовый центр. Одним из ключевых бизнес-процессов в деятельности визового центра является процесс подачи заявки на визу с последующим получением (или отказом в получении) визы. Диаграмма бизнес-процесса приведена на рис. 2.

плектуются и ежедневно отправляются в визовый центр. В визовом центре сотрудники центра сортируют паспорта с проставленными визами или штампами об отказе в визе по двум признакам: по дате выдачи и по алфавиту.

Анализ диаграммы позволяет легко выявить такое «слабое место» данного бизнес-процесса, как переход с ресепшена на кассу в случае необходимости приобретения и оплаты дополнительных услуг. Переход предполагает зацикливание процесса на данном этапе с потерей времени. Потеря времени является негативным фактором как для клиента (доставляет неудобства), так и для визового центра (замедляет процесс работы, а значит, и получение прибыли). Данная проблема может быть устранена методом реинжиниринга: процесс можно реорганизовать так, что дополнительные услуги можно будет заказать и оплатить уже в момент регистрации заявления на сайте. В результате будет устранена проблема потери времени. Кроме того, станет возможным отказаться от кассира и, следовательно, сэкономить на затратах на персонал. В случае замены оплаты дополнительных услуг в визовом центре на дистанционную предварительную оплату воз- можность оптимизации в дополнение к реинжинирингу отсутствует - соотношение затрат на реинжиниринг к результирующей прибыли очевидно. Действительно, формально можно рассматривать целевые функции затрат и прибыли. Однако, поскольку рассматриваются всего лишь два варианта организации подпроцесса оплаты дополнительных услуг - оплата в визовом центре и дистанционно, - очевидно, что именно второй вариант даст наименьшее из двух возможных значение затрат или же наибольшее значение прибыли.

Не столь очевидным «слабым местом», однако всё же вызывающим сомнения подпроцессом, является сортировка паспортов, получаемых из посольства. В чем необходимость проведения двухуровневой сортировки по дате и по алфавиту? Можно предположить, что было бы достаточно сортировки по алфавиту. Для корректного решения данной задачи необходим учет нескольких факторов, причем возможно несколько вариантов сочетаний этих факторов. Прежде всего, определим целевую функцию для оптимизации данного процесса. При условии, что мы не меняем состава задействованного в данном процессе персонала и не учитываем, таким образом, затрат на персонал, в качестве целевой функции следует рассматривать время, затрачиваемое на сортировку. Отметим, что прибыль визового центра тем выше, чем выше скорость обработки или же объем обработанных заявок.

Итак, что быстрее? В базовом варианте время сортировки определяется как сумма времени сортировки по дате, сортировки по алфавиту, поиска выдаваемого паспорта в соответствующем разделе классификатора (это может быть ящик или место на стеллаже):

F0(T) = Е 3=1 Т ) + Е ■=a (Ta ) +

+ Е n = = i (T d a ) , (1)

где Td - время сортировки по дате;

та - время сортировки по букве;

Tda - время поиска при выдаче;

z = 26 (число букв в английском алфавите).

В случае сортировки только по алфавиту все полученные паспорта на одну букву раскладываются в один раздел классификатора, без учета даты. Кажется неоспоримым, что так быстрее, поскольку не требуется времени на сортировку по дате. Однако очевидно, что, отыскивая требуемый паспорт в разделе классификатора на определенную букву, будет необходимо проверить паспорта на данную букву от всех дат выдачи визы, т.е. та часть работы, которая в базовом ва- рианте проделана при сортировке, должна быть выполнена при выдаче. По сути, происходит перенос периода распределения по дате с момента сортировки на момент выдачи. Целевая функция в этом случае имеет вид:

F 1( T ) = Е ^ = a ( та ) + Е "= = 1 ( T d a )’ (2) причем Е n = = 1 ( T d a ) » Е h = 1 ( T d a ) , поскольку при выдаче паспорта с фамилией на данную букву приходится пересмотреть большее количество паспортов, чем в базовом варианте.

В общем случае Е = = a ( та ) > Е =- a ( та ) , поскольку сортировка по букве осуществляется для всего массива объектов, не рассортированных предварительно по дате. Для тех букв, на которые начинается существенно больше фамилий, чем на другие, сортировка будет происходить дольше, хотя и на очень небольшую величину времени. Здесь мы приходим к еще одному важному параметру. Назовем его «емкость буквы», Са, и будем подразумевать отношение количества фамилий, начинающихся на эту букву, к количеству фамилий на букву в среднем. Для русскоязычных фамилий характерно большое количество фамилий на буквы К, С, М, П, В. Необходимо принять во внимание также частотность самих букв в русском языке [12; 13]. Кроме того, надо понимать, что в загранпаспортах русские буквы записаны в транскрипции, причем возможна как английская, так и французская транскрипция.

Насколько увеличение затрат времени на поиск в процессе выдачи паспорта более существенно, чем при сортировке, и можно ли пренебречь разницей, необходимо определить хронометрированием.

Итак, в общем случае, соотношение между F 1( T ) и F 0( T ) не определяется наличием или отсутствием слагаемого, связанного с предварительной сортировкой по дате. Это означает, что достаточно «прозрачное» реинжиниринговое решение - устранить лишний этап сортировки - может оказаться ошибочным, а F 1( T ) может быть больше F 0( T ). Помимо проведения хронометрирования для решения задачи следует рассмотреть возможность исключения букв с большой «емкостью», или с большим временем запаздывания при сортировке. Этого можно достичь, введя дополнительные классификаторы для букв с большой «емкостью», т.е., например, подразделы для первых двух букв фамилии. В результате время, затрачиваемое на поиск выдаваемого паспорта, сократится и будет примерно одинаковым для всех подразделов классификатора, начинающихся, соответственно, на первую

ВЕСТНИК 2016

ВЕСТНИК 2016

букву или первые две буквы. Тем не менее, на вопрос «как быстрее?» получить ответ можно будет, лишь введя в рассмотрение зависимость времени сортировки по букве от емкости буквы (или сочетания букв): τc ( α ) = F ( Cα ). Тогда целевая функция для подпроцесса выдачи паспорта будет иметь вид:

FC (T) = E -c=a (та = f ( Ca )) +

+ E lc c = 1 ( T d a = f ( C a ) ) , (3)

где m > z и l ≠ n .

Можно уточнить, что время раскладки по дате будет также функционально зависеть от месяца года (с соответствующими датами выходных дней, по которым выдача визы не происходит), а время сортировки по дате 31 в общем случае в два раза меньше, чем время по другим датам (поскольку 31 встречается лишь в половине месяцев года).

Найти оптимальный вариант классификатора позволит сравнение значений целевых функций для различных вариантов. Оптимальным, разумеется, следует признать вариант с наименьшим значением суммарного времени. В общем случае Fc ( τ ) может быть как меньше, так и больше F 0( τ ).

Принципиальное отличие оптимизационного подхода к решению задач организации производственного процесса заключается именно в необходимости и возможности корректной количественной оценки планируемого эффекта. Не так уж редко интуитивный поиск реинжини-ринговых решений, даже в ситуациях, на первый взгляд кажущихся очевидными с точки зрения временных или материальных издержек или же механизма образования прибыли, приводит к некорректным решениям. Поэтому оптимизационный анализ должен быть неотъемлемым элементом, дополняющим реинжиниринг. При этом по-прежнему существует и множество традиционных задач, не требующих методологии реинжиниринга и решаемых методами оптимизации [14; 15].

Список литературы Оптимизация и/или реинжиниринг

- Хаммер М., Хершман Л. Быстрее, лучше, дешевле. Девять методов реинжиниринга бизнес-процессов. -М.: Альпина Паблишер, 2012. -356 с.

- Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов/пер. с англ.; под ред. Н.Д. Эриашвили. -М.: Аудит: ЮНИТИ, 1997. -224 с.

- Трефилова О.Л., Раскатова М.В. Проведение реинжиниринга при объединении нескольких предприятий//Цивилизация знаний: российские реалии: труды XVI Международной научной конференции, г. Москва, 24-25 апреля 2015 г. -М.: РосНОУ, 2015.

- Савичев П.М., Золотарев О.В. Моделирование основных бизнес-процессов интернет-магазина//Цивилизация знаний: российские реалии: труды XVI Международной научной конференции, г. Москва, 24-25 апреля 2015 г. -М.: РосНОУ, 2015.

- Бурцева Л.А., Золотарев О.В. Исследование методов размещения и хранения товара на складе//Цивилизация знаний: российские реалии: труды XVI Международной научной конференции, г. Москва, 24-25 апреля 2015 г. -М.: РосНОУ, 2015.

- Золотарев О.В. Использование ИТ в реинжиниринге бизнес-процессов: методические указания к лабораторными работам. -М.: РосНОУ, 2013.

- Золотарев О.В. Управление в проектах внедрения распределенных корпоративных информационных систем//Вестник Российского нового университета. -2012. -Выпуск 4. -С. 78-80.

- Золотарев О.В. Методы и инструменты моделирования предметной области//Цивилизация знаний: проблемы и перспективы социальных коммуникаций: труды XIII Международной научной конференции, г. Москва, 20-21 апреля 2012 г. -М.: РосНОУ, 2012. -Часть II.

- Вечерская С.Е. Моделирование и оптимизация в управлении изменениями//Цивилизация знаний: российские реалии: труды XVII Международной научной конференции, г. Москва, 22-23 апреля 2016 г. -М.: РосНОУ, 2016.

- Вечерская С.Е. Инструменты реинжиниринга в управлении цепи поставок//Вестник Российского нового университета. Серия «Сложные системы: модели, анализ и управление». -2016. -Выпуск 3.

- Харингтон Дж., Эсселинг К.С., Ван Нимвенген Х. Оптимизация бизнес-процессов. -СПб.: Азбука, 2002.

- Журавлев А.Ф. К статистике русских фамилий//Вопросы ономастики. -2005. -№ 2. -С. 126-146.

- Ляшевская О.Н., Шаров С.А. Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка). -М.: Азбуковник, 2009.

- Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация/пер. с англ. -М.: Мир, 1985.

- Максимов Ю.А., Филлиповская Е.А. Алгоритмы решения задач нелинейного программирования. -М.: МИФИ, 1982.