Оптимизация использования транспедикулярного спондилосинтеза при повреждениях типа А3 переходного грудопоясничного отдела позвоночника: клинико-экспериментальное исследование

Автор: Лихачев С.В., Зарецков В.В., Арсениевич В.Б., Щаницын И.Н., Шульга А.Е., Зарецков А.В., Иванов Д.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 2 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: оптимизация применения фиксирующих транспедикулярных систем при повреждениях переходного грудопоясничного отдела позвоночника типа А3 на основании тестирования их с использованием компьютерного моделирования, базирующегося на методе конечных элементов. Материал и методы. Данные обследования (посттравматическая кифотическая деформация, интенсивность болевого синдрома, продолжительность операции и объем кровопотери) проспективно набранных пациентов мужского пола (81 человек), оперированных в 2017-2018 гг. по поводу неосложненных переломов Th11-L2 позвонков типа А3N0M1 (по классификации AOSpine). Больные разделены на три группы согласно типу вмешательства: короткосегментарную (n=42), полисегментарную 8-винтовую (n=25) и полисегментарную 6- винтовую (n=14). Для каждого варианта компоновки металлоконструкции выполняли биомеханическое моделирование на основании данных компьютерной томографии. Результаты. В процессе биомеханического моделирования при всех рассмотренных вариантах нагружения трехмерных моделей инструментированного позвоночника конструкция с восемью винтами показала себя более стабильной, при этом стабильность полисегментарных конструкций больше бисегментарной на порядок. Результаты хирургического лечения оценены в сроки до 1 года с момента вмешательства. Лучшей коррекции и меньшей ее потери удалось достичь применением полисегментарной фиксации, несмотря на исходно более сложные для коррекции условия по сравнению с первой группой. Заключение. Биомеханическое моделирование провоцирует предпосылки развития нестабильности бисегментарных систем: повышенные посравнению с полисегментарной фиксацией эквивалентные напряжения и максимальные перемещения. Анализ эффективности применения различных вариантов транспедикулярной фиксации при повреждениях переходного грудопоясничного отдела позвоночника типа А3 подтвердил преимущество полисегментарных компоновок транспедикулярных систем, причем наиболее предпочтительной по ряду показателей является имплантация 6-винтовой полисегментарной системы.

Биомеханическое моделирование, переходный грудопоясничный отдел позвоночника, транспедикулярная фиксация

Короткий адрес: https://sciup.org/149135288

IDR: 149135288 | УДК: 617.58-77

Текст научной статьи Оптимизация использования транспедикулярного спондилосинтеза при повреждениях типа А3 переходного грудопоясничного отдела позвоночника: клинико-экспериментальное исследование

1 Введение. В структуре повреждений опорнодвигательной системы травма позвоночника занимает особое место в связи с широкой распространенностью среди трудоспособного населения, а также ввиду сопутствующих ей длительных сроков нетрудоспособности и последующей инвалидизации пострадавших [1]. По данным литературы, до 70% повреждений позвоночного столба присущи уровню Th11-L2 позвонков [2, 3]. Это обусловлено тем, что переход относительно ригидного грудного отдела в мобильный поясничный и изменения в краниокаудаль-ном направлении ориентации суставных отростков из фронтальной плоскости в сагиттальную при критической нагрузке «ставят» позвонки данной локализации [4] в неблагоприятные биомеханические условия [5, 6]. Обозначенные особенности привели ко вполне целесообразному появлению термина «переходный грудопоясничный отдел позвоночника» [7].

Наиболее распространенными повреждениями данной локализации, подлежащими хирургическому лечению, по данным U. J. Spiegl с соавт. (2017), являются переломы типа А3 (по классификации AOSpine), которые вызваны в основном ударной нагрузкой, приложенной по оси позвоночного столба и приводящей к разрушению передней и средней опорных колонн позвоночного столба при интактном заднем остеолигаментарном комплексе [2]. При этом больные с повреждениями типа А3 в зависимости от сопутствующих факторов (соматическое состояние, наличие повреждений связочного комплекса) могут лечиться как оперативно, так и консервативно. Злоупотребление альтернативной возможностью лечить данную категорию пациентов консервативно [8] в ряде случаев приводит к таким неудовлетворительным результатам, как формирование грубых посттравматических кифотических деформаций, развитие вторичного неврологического дефицита, и, как следствие, к необходимости выполнения более сложных многоэтапных корригирующих вмешательств [9, 10].

Клинические и библиометрические исследования в качестве приоритетной концепции реконструктивного вмешательства при переломах типа А3 предлагают короткосегментарную (бисегментарную) транспедикулярную фиксацию [6]. Тем не менее на протяжении более чем 15 лет в доступной литературе не теряет актуальности вопрос недостаточной стабильности короткосегментарных транспедикулярных конструкций при оскольчатых переломах грудопоясничной локализации. Так, по данным R. F. McLain с соавт. (1993) и F. De Iure с соавт. (2018), стандартная методика, включающая билатеральное введение винтов в смежные с поврежденными позвонки, часто сопровождается в дальнейшем развитием нестабильности металлоконструкции [11]. Исходя

из анализа доступных источников, наиболее распространенным вариантом снижения риска развития подобных осложнений следует признать использование дополнительных винтов, введенных непосредственно в поврежденный позвонок. Клинические и экспериментальные исследования демонстрируют преимущества такого подхода [12].

По мнению U. Canbek с соавт. (2014), приоритетным вариантом дорзального инструментирования при повреждениях Th11-L2 позвонков является по-лисегментарная транспедикулярная фиксация [13]. Однако метаанализ литературных данных девяти исследований высокой степени достоверности, проведенный A.A. Tarek (2017), демонстрирует отсутствие значимых различий в исходах лечения при использовании бисегментарной и полисегментарной методик фиксации травмированного грудопоясничного перехода. Сравнивая результаты использования короткосегментарной транспедикулярной системы, включающей введение винтов в поврежденный позвонок, с полисегментарной системой, характеризующейся билатеральным введением транспедикулярных винтов в два позвонка краниальнее и два позвонка ка-удальнее поврежденного, M. Dobran с соавт. (2016) находят обе компоновки достаточно стабильными [14]. Описанное расположение транспедикулярных винтов при полисегментарной фиксации является классическим, однако предлагаются и другие варианты их расположения [15]. Следовательно, единой точки зрения в вопросах расположения опорных элементов подобных конструкций на сегодняшний день нет. Приведенные аргументы делают целесообразным дальнейшую разработку данной темы.

Известны различные способы оценки адекватности металлофиксации позвоночника. Оптимальным вариантом, разумеется, является клиническое исследование. Продолжительность, этическая и финансовая составляющие нередко делают подобный подход не вполне оптимальным. Сделать предварительный прогноз результатов хирургической реконструкции на основании биомеханических свойств инструментированного позвоночника возможно на основании кадавр-эксперимента [16]. Более технологичным и современным методом определения стабильности металлофиксации, по мнению ряда авторов, является компьютерное биомеханическое моделирование. Валидность его относительно in vitro исследований подтверждена экспериментально [17]. Математической основой моделирования является метод конечных элементов — численный метод решения дифференциальных уравнений с частными производными, а также интегральных уравнений, возникающих при решении задач прикладной физики. Метод широко используется для решения задач механики деформируемого твердого тела, в роли которого можно рассматривать и инструментированный позвоночник.

Известны публикации, описывающие биомеханические аспекты использования транспедикуляр- ных систем при тораколюмбарной травме, однако рассматриваемые варианты расположения винтов не отражают в полной мере всех потребностей клинической практики [18].

Цель: оптимизация применения фиксирующих транспедикулярных систем при повреждениях переходного грудопоясничного отдела позвоночника типа А3 на основании тестирования их с использованием компьютерного моделирования, базирующегося на методе конечных элементов.

Осуществлен также предварительный анализ клинического применения различных транспедикулярных систем.

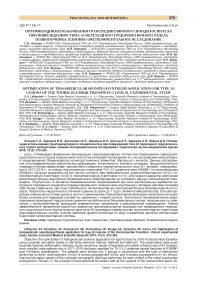

Материал и методы. Проанализированы данные проспективно набранных пациентов мужского пола (81 человек), оперированных в 2017–2018 гг. по поводу неосложненных переломов Th11-L2 позвонков типа А3N0M1 (по классификации AOSpine). Критериями включения в исследование являлись: изолированная травма позвоночника, тип повреждения, сроки с момента травмы (до двух недель), возраст 18–65 лет, отсутствие остеопороза (T-критерий при денситометрии выше –1,0). Больные разделены на группы согласно типу операции (рис. 1).

В 1-ю группу включены больные (n=42), которым было выполнено вмешательство в объеме 4-винто-вого бисегментарного спондилосинтеза. Во 2-ю группу вошли пациенты (n=25), которым был выполнен полисегментарный транспедикулярный спондило-синтез с билатеральным введением винтов в 2 позвонка краниальнее и 2 позвонка каудальнее поврежденного. К 3-й группе отнесены больные (n=14), компоновка полисегментарной транспедикулярной системы у которых отличалась от 2-й группы введением в смежные с поврежденным позвонки по одному винту в «шахматном порядке» (см. рис. 1).

По возрастному составу и антропометрическим данным группы однородны. Медиана возраста (интерквартильный интервал) больных 1, 2 и 3-й групп составила 45 (34-54) лет; веса — 74 (67-80) кг; роста — 173 (166-178) см. Для определения интенсивности вертеброгенного болевого синдрома использовали 10-балльную визуально-аналоговую шкалу (ВАШ-10). Интенсивность боли до операции у больных 1, 2 и 3-й групп значимо не различалась, медиана составляла 7 (7-8) баллов.

Всем пациентам перед операцией, через 7 дней и через 2, 6 и 12 месяцев после вмешательства выполняли рентгенографию в двух проекциях в положе-

Рис. 1. Компоновки транспедикулярных фиксирующих систем в исследуемых группах нии стоя. Рентгенографию через 6 дней после операции выполняли в режиме «all body». Компьютерную томографию (КТ) выполняли за сутки до и в 1-е сутки после операции. Уточняли морфологию перелома, измеряли сегментарную кифотическую деформацию, контролировали корректность проведения винтов. По некоторым параметрам группы больных значимо различались. В частности, наиболее выраженная сегментарная кифотическая посттравматическая деформация выявлена у пациентов 2-й группы, медиана составила 14 (13-26). Значимо меньшей деформацией характеризовались 1-я и 3-я группы пациентов, медиана составила 9 (7-12) и 12 (9-13) соответственно. При развитии в дальнейшем нестабильности металлоконструкции ее регистрировали. Анализу подвергли также продолжительность вмешательства и объем интраоперационной кровопотери.

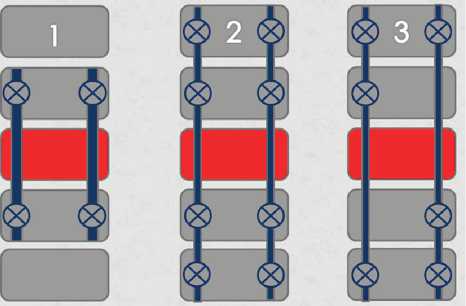

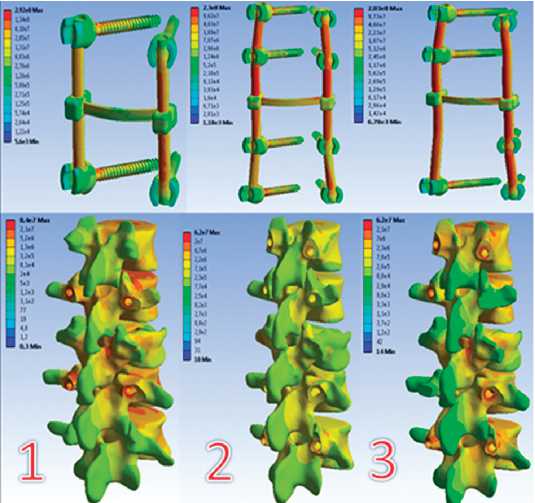

Исходными данными для построения твердотельной модели инструментированного позвоночника послужили DICOM-файлы послеоперационной КТ и рентгенограммы, выполненные в положении пациента стоя в двух проекциях в режиме «all body», со сшиванием снимков. На первом этапе создавалась трехмерная компьютерная модель позвоночника на основе данных КТ. Далее создавалась трехмерная модель фиксирующей транспедикулярной системы. В дальнейшем модели систем фиксации и позвоночника комбинировали и получали модели, которые показаны на рис. 2.

Биомеханическое моделирование выполняли для каждого варианта компоновки металлокон-

Рис. 2. Трехмерные модели переходного грудопоясничного отдела позвоночника трех групп пациентов с имплантированными транспедикулярными системами:

1 — бисегментарная транспедикулярная фиксация; 2 — полисегментарная 8-сегментарная фиксация;

3 — полисегментарная 6-винтовая фиксация пациентов

Характеристика эпизодов развития нестабильности металлоконструкции (МК)

Статистический анализ клинического материала проводили, используя программный продукт Microsoft Excel 13 и Statistica 6.0 с пакетом прикладных программ. Проверка на нормальность распределения включала применение критериев Колмагоро-ва — Смирнова и Шапиро — Уилка. Распределение большинства количественных признаков не было нормальным, поэтому для описания использовали медиану и 25–75-й процентили, а при анализе — методы непараметрической статистики: U-критерий Манна — Уитни (двусторонний тест) и критерий Кра-скела — Уоллиса. Для сравнения групп по качественным признакам рассчитывали критерий χ² Пирсона (при числе наблюдений в ячейках таблицы менее 5 использовали точный критерий Фишера, двусторонний тест). Для оценки выраженности кифотической деформации в различные периоды после операции применяли критерий знаковых рангов Уилкоксона. Для всех используемых методов статистически значимым считали значение р менее 0,05.

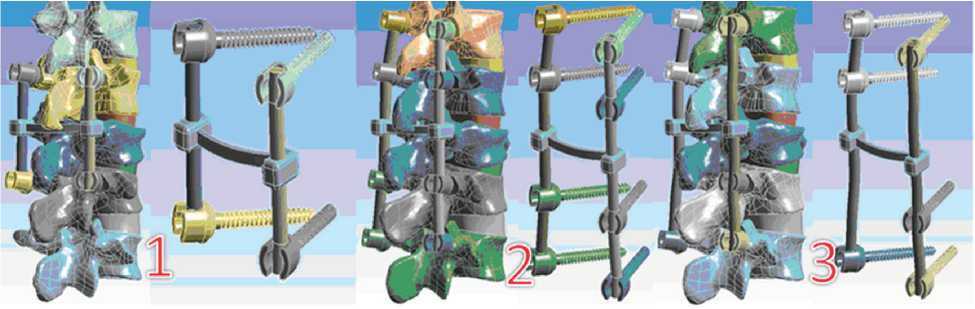

Результаты. Последствия хирургического лечения оценены в сроки до 1 года с момента вмешательства. Динамика регресса вертеброгенного болевого синдрома представлена графически на рис. 3.

Интенсивность болевого синдрома, схожая у всех больных до операции, в послеоперационном периоде значимо выше у пациентов 1-й группы относительно 2-й и 3-й групп на протяжении наблюдения. Примечательно, что 2-я и 3-я группы пациентов по этому параметру не различаются. В конечном итоге вне зависимости от объема операции удалось достичь значимого анталгического эффекта.

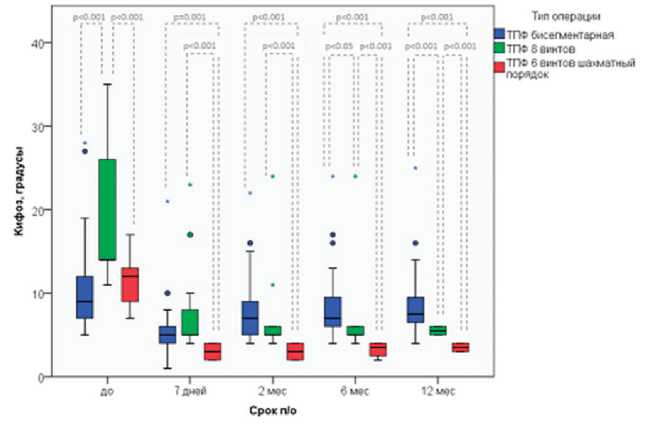

Исходные показатели сегментарного посттравматического кифоза статистически значимо различа-

Рис. 3. Динамика регресса вертеброгенного болевого синдрома по группам пациентов

Рис. 4. Динамика изменений посттравматического сегментарного кифоза по группам пациентов

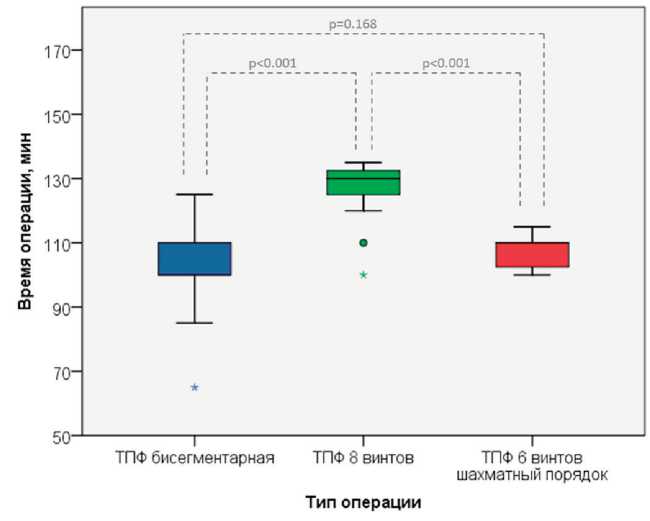

Рис. 5. Продолжительность транспедикулярного спондилосинтеза по группам пациентов

лись между группами. Лучшей коррекции и меньшей ее потери удалось достичь благодаря применению полисегментарной фиксации, несмотря на исходно более сложные для коррекции условия по сравнению с 1-й группой (рис. 4). Все типы операций позволили в достаточной мере корригировать посттравматическую кифотическую деформацию.

Продолжительность операции у пациентов 3-й группы (6 транспедикулярных винтов, установленных в «шахматном порядке») составляла 110 (100110) минут (медиана и квартили при описании здесь и в дальнейшем) и сопоставима с бисегментарной фиксацией 100 (100-110) минут (p=0,168). При этом полисегментарная фиксация с использованием 8 винтов — статистически значимо более продолжительная операция (130 (120-135) минут, p<0,001). Такое соотношение продолжительности операции мы связываем с относительной простотой совмещения стержня с тремя винтами в 3-й группе по сравнению с четырьмя винтами во 2-й группе, а также с более удобным заведением длинного стержня в полисег-ментарной конструкции по сравнению с бисегмен-тарной за счет большего рычага. Графически соотношение продолжительности вмешательств в разных группах пациентов отображено на рис. 5.

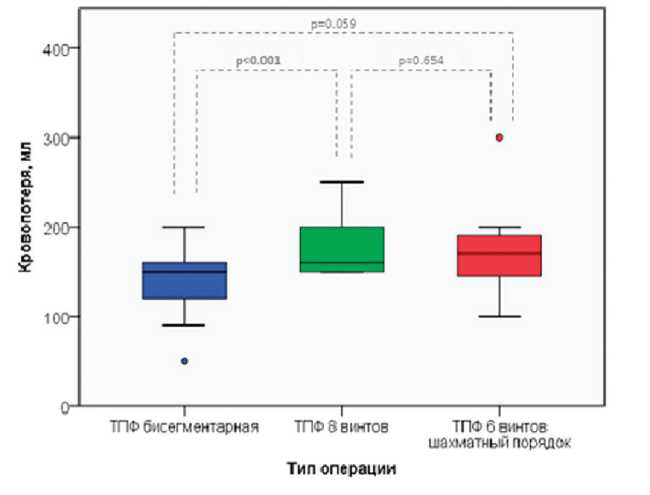

Объем интраоперационной кровопотери при соответствующем типе инструментирования позвоночника представлен на рис. 6. Интраоперационная кровопотеря у пациентов 3-й группы (6 винтов) сопоставима с таковой при бисегментарной фиксации. При этом полисегментарная фиксация с использованием 8 винтов сопровождается статистически значимо большей кровопотерей, чем бисегментар-ная фиксация. Такое соотношение можно связать

Рис. 6. Интраоперационная кровопотеря по типам операций\

Рис. 7. Напряжения в позвонках и фиксирующих системах: 1 — бисегментарная транспедикулярная фиксация; 2 — полисег-ментарная 8-винтовая транспедикулярная фиксация; 3 — полисегментрная 6-винтовая транспедикулярная фиксация

как с общей продолжительностью вмешательства, так и с суммированием небольших объемов потери крови при подготовке «посадочного» места для каждого транспедикулярного винта.

Особое внимание обращали на развитие послеоперационных осложнений, обусловленных нестабильностью металлоконструкции. Если на протяжении периода наблюдения за пациентами во 2-й и 3-й группах таких проблем выявлено не было, то бисег-ментарная транспедикулярная фиксация оказалась несостоятельной в 11 случаях (26% пациентов 1-й группы) (таблица).

При компьютерном биомеханическом конечноэлементном моделировании получены результаты для трех компоновок транспедикулярных фиксирующих систем при повреждениях L1-позвонка типа A3 по AOSpine.

На рис. 7 визуализированы максимальные эквивалентные напряжения в имплантированных металлоконструкциях и позвонках для сегментов переходного грудопоясничного отдела позвоночника в случае нагружения скручивающим моментом. Распределение напряжений типично и для других исследованных вариантов нагружения.

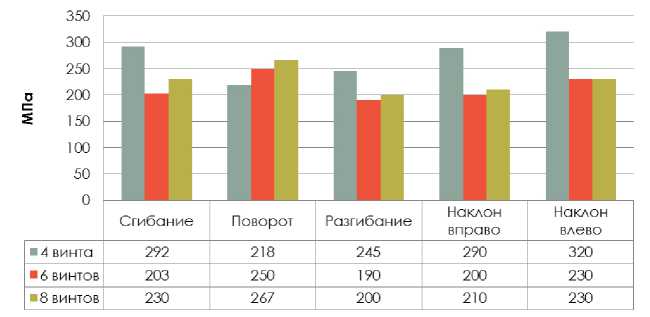

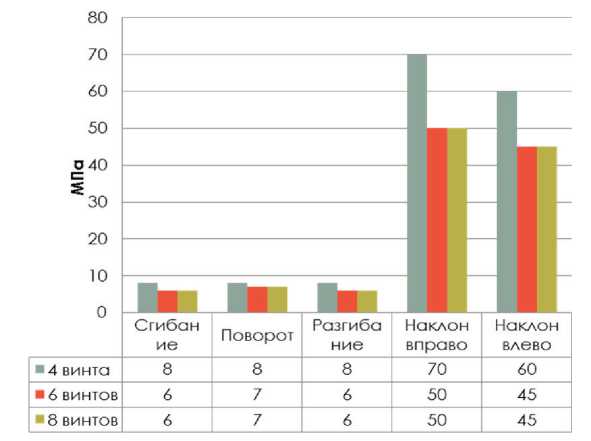

На рис. 8 и 9 представлены наибольшие значения эффективных напряжений, возникающих в позвонках переходного грудопоясничного отдела позвоночника для трех рассмотренных вариантов компоновки

Рис. 8. Максимальные эквивалентные напряжения в металлоконструкции

Рис. 9. Максимальные эквивалентные напряжения в костной ткани

Рис. 10. Наибольшие значения перемещений в системе «позвоночник — металлоконструкция»

металлоконструкций при различных «движениях». В случае бисегментарной конфигурации транспедикулярной системы напряжения в инструментированных позвонках и металлоконструкции значительно превышают таковые при полисегментарной фиксации. Напряжения, возникающие при нагрузках, имитирующих физиологические, в полисегментарных транспедикулярных системах, значимо не отличаются. Таким образом, можно сделать вывод, что с точ- ки зрения биомеханики полисегментарная транспедикулярная фиксация (6- и 8-винтовые системы) предпочтительнее бисегментарной фиксации, так как обеспечивает более высокую стабильность и не перегружает зоны контакта «металл — кость».

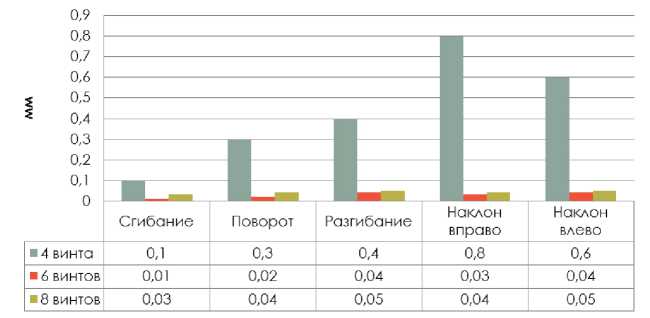

Наибольшие значения перемещений для всех видов фиксации и пяти прикладываемых моментов нагружения показаны на рис. 10.

При всех рассмотренных вариантах нагружения конструкция с восемью винтами оказалась более жесткой и стабильной, чем прочие. При этом стабильность полисегментарных конструкций больше бисегментарной на порядок.

Обсуждение. С точки зрения биомеханики предпочтительнее фиксация переходного грудопоясничного отдела позвоночника полисегментарной конструкцией, так как по сравнению с бисегментарной транспедикулярной системой она более стабильна и характеризуется меньшими напряжениями и деформациями в позвонках и элементах металлоконструкции. Данный вариант операции, в отличие от предлагаемых многими авторами компоновок [14], не предполагает инструментирования поврежденного позвонка, которое повлекло бы за собой необходимость перемонтажа металлоконструкции при развитии посттравматического остеонекроза поврежденного позвонка [12]. При этом коррекция кифотической деформации, достигаемая при использовании 8-винтовой компоновки транспедикулярной системы, значимо превосходит возможности короткосегментарной системы.

Заключение. Компьютерное биомеханическое моделирование различных вариантов транспедикулярного спондилосинтеза переходного грудопоясничного отдела позвоночника демонстрирует свою состоятельность в клинической практике для исследования биомеханических параметров функционирования инструментированного позвоночника и может быть использовано в процессе планирования спон-дилосинтеза.

Биомеханическое моделирование провоцирует предпосылки развития нестабильности бисегментар-ных систем: повышенные по сравнению с полисег-ментарной фиксацией эквивалентные напряжения и максимальные перемещения. Анализ эффективности применения различных вариантов транспедикулярной фиксации при повреждениях переходного грудопоясничного отдела позвоночника типа А3 подтвердил преимущество полисегментарных компоновок транспедикулярных систем, причем наиболее предпочтительной по ряду показателей является имплантация 6-винтовой полисегментарной системы.

Список литературы Оптимизация использования транспедикулярного спондилосинтеза при повреждениях типа А3 переходного грудопоясничного отдела позвоночника: клинико-экспериментальное исследование

- Нецветов П. В., Худяев А. Т., Дьячкова Г. В., Люлин С. В. Рентгенометрическая характеристика переломов грудного и поясничного отделов позвоночника, по данным компьютерной томографии, на различных этапах лечения методом транспедикулярной фиксации. Гений ортопедии 2007; 1: 69-75

- Spiegl UJ, Josten C, Devitt BM, Heyde C-E. Incomplete burst fractures of the thoracolumbar spine: a review of literature. Eur Spine J 2017; 26 (12): 3187-98

- Зарецков В. В., Арсениевич В. Б., Лихачев С. В., Шульга А. Е., Степухович С. В., Богомолова Н. В. Застарелое повреждение переходного грудопоясничного отдела позвоночника. Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста 2016; 4 (2): 61-5

- Дулаев А. К., Хан И. Ш., Дулаева Н. М. Причины неудовлетворительных анатомо-функциональных результатов лечения больных с переломами грудного и поясничного отделов позвоночника. Хирургия позвоночника 2009; 2: 17-24

- Ghogawala Z, Martin B, Benzel EC, et al. Comparative efectiveness of ventral vs dorsal surgery for cervical spondylotic myelopathy. Neurosurgery 2011; 68 (3): 622-31

- Лихачев С. В., Зарецков В. В., Шульга А. Е., Грамма С. А., Щаницын И. Н., Бажанов С. П. и др. Повреждения переходного грудопоясничного отдела позвоночника: библиометрический анализ англоязычной литературы. Хирургия позвоночника 2018; 15 (4): 52-69

- Riaz-ur-Rehman, Azmatullah, Azam F, Mushtaq, Shah M. Treatment of traumatic unstable thoracolumbar junction fractures with transpedicular screw fxation. J Pak Med Assoc 2011; 61 (10): 1005-8

- Rubery PT, Brown R, Prasarn M, et al. Stabilization of 2-Column Thoracolumbar Fractures with Orthoses. Spine (Phila Pa 1976) 2013; 38 (5): E270-5

- Шульга А. Е., Зарецков В. В., Островский В. В., Арсениевич В. Б., Смолькин А. А., Норкин И. А. К вопросу о причинах развития вторичных посттравматических деформаций грудного и поясничного отделов позвоночника. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (4): 570-5

- Зарецков В. В., Артемьева И. А. Сравнительная характеристика рентгенологических методов измерения грудного кифоза. Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова 1997; 3: 58-9

- De Iure F, Lofrese G, De Bonis P, et al. Vertebral body spread in thoracolumbar burst fractures can predict posterior construct failure. Spine J 2018; 18 (6): 1005-13

- Бабкина Т. А., Савелло В. Е. Рентгенография и компьютерная томография в оценке эффективности стабилизации позвоночника у пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой грудной и поясничной локализации. Радиология - практика 2013; 4: 6-14

- Canbek U, Karapijnar L, Imerci A, et al. Posterior fx-ation of thoracolumbar burst fractures: is it possible to protect one segment in the lumbar region? Eur J Orthop Surg Traumatol 2014; 24 (4): 459-65

- Dobran M, Nasi D, Brunozzi D, et al. Treatment of unstable thoracolumbar junction fractures: short-segment pedicle fxation with inclusion of the fracture level versus long-segment instrumentation. Acta Neurochir (Wien) 2016; 158 (10): 1883-9

- Wang H, Mo Z, Han J, et al. Extent and location of fx-ation afects the biomechanical stability of short- or long- segment pedicle screw technique with screwing of fractured vertebra for the treatment of thoracolumbar burst fractures. Medicine (Baltimore) 2018; 97 (26): e11244

- McDonnell M, Shah KN, Paller DJ, et al. Biomechanical Analysis of Pedicle Screw Fixation for Thoracolumbar Burst Fractures. Orthopedics 2016; 39 (3): e514-8

- Couvertier M, Germaneau A, Saget M, et al. Biomechanical analysis of the thoracolumbar spine under physiological loadings: Experimental motion data corridors for validation of fnite element models. Proc Inst Mech Eng Part H J Eng Med 2017; 231 (10): 975-81

- Wang H, Zhao Y, Mo Z, et al. Comparison of short-segment monoaxial and polyaxial pedicle screw fxation combined with intermediate screws in traumatic thoracolumbar fractures: a fnite element study and clinical radiographic review. Clinics 2017; 72 (10): 609-17

- Wu C-C, Jin H-M, Yan Y-Z, et al. Biomechanical Role of the Thoracolumbar Ligaments of the Posterior Ligamentous Complex: A Finite Element Study. World Neurosurg 2018; 112: e125-33.