Оптимизация лечения распространённого вторичного перитонита с использованием технологий вакуумного закрытия брюшной полости

Автор: Багателия З.А., Карпов А.А., Бочарников Д.С., Хуснутдинов Ш.А., Озерова Д.С., Мищенко А.В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Абдоминальная хирургия

Статья в выпуске: 3 (93), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Распространённый вторичный перитонит остаётся серьёзной проблемой хирургии из-за высокой летальности (30–60 % при сепсисе) и ограничений традиционных релапаротомий. Цель исследования. Улучшение клинических исходов лечения вторичного перитонита с использованием технологий вакуумного закрытия брюшной полости. Материалы и методы исследования. В исследование включены 283 пациента с перитонитом (МИП≥20), разделённых на три группы: плановые релапаротомии с пассивным дренированием (группа 1, n=145), вакуум-ассистированная лапаростомия (ВАЛ) с санациями каждые 48 часов (группа 2, n=81) и вакуум-инстилляционная лапаростомия (ВИЛ) с 2,5 % раствором глюкозы для перитонеального диализа (группа 3, n=57). Группы были сопоставимы по полу, возрасту, ИБП, МИП и APACHE II. Оценивались летальность, CCI, инфекции области операции, длительность лечения, количество операций, фасциальное закрытие у пациентов с завершёнными санациями. Результаты лечения. В группе 1 летальность составила 35,2 %, CCI – 66,8±34,2, фасциальное закрытие – 73,0 %. В подгруппе 2.1 летальность снизилась до 22,2 % (p=0,047), CCI – до 52,3±30,8 (p=0,0013), фасциальное закрытие – 89,6 %. В группе 3 летальность – 19,3 % (p=0,018), CCI – 44,43±31,4 (p<0,001), фасциальное закрытие – 92,2 %. ВИЛ показала лучшие результаты для MPI≥30 (летальность 19,6 %, p=0,008). Заключение. ВАЛ и ВИЛ эффективнее тактики плановых релапаротомий, снижая летальность и частоту осложнений. ВИЛ особенно эффективна при тяжёлом перитоните. Технологии внедрены в клиническую практику. Ключевые слова: вторичный перитонит, вакуум-ассистированная лапаростомия, вакуум-инстилляционная терапия, отрицательное давление, хирургия.

Вторичный перитонит, вакуум-ассистированная лапаростома, вакуум-инстилляционная лапаростома

Короткий адрес: https://sciup.org/142245627

IDR: 142245627 | УДК: 616.381-002 | DOI: 10.17238/2072-3180-2025-3-35-41

Текст научной статьи Оптимизация лечения распространённого вторичного перитонита с использованием технологий вакуумного закрытия брюшной полости

Распространённый вторичный перитонит, диагностируется у 15–20 % пациентов с острой хирургической патологией и характеризуется высокой летальностью, достигающей 30–60 % при сепсисе [1, 2]. Традиционные плановые релапаротомии с ушиванием кожи и пассивным дренированием часто не обеспечивают адекватной санации брюшной полости, что приводит к увеличению числа осложнений и летальных исходов [3]. Вакуум-ассистированная лапаростомия (ВАЛ) может обладает преимуществами перед традиционным ведением перитонита с использованием программных релапаротомий в случае наличия не полностью санированного источника инфекции в брюшной полости, высокого риска развития синдрома интраабдоминальной гипертензии, флегмоне передней брюшной стенки, абдоминальном сепсисе [4]. Перспективной технологией временного закрытия брюшной полости является вакуум-инстилляционная лапаростомия (ВИЛ) с использованием 2,5 % раствора глюкозы для перитонеального диализа [5].

Цель исследования – оценить эффективность вакуум-ин-стилляционной лапаростомии (ВИЛ) в лечении разлитого перитонита в сравнении с плановыми релапаротомиями и вакуум-ассистированной лапаростомией (ВАЛ).

Материалы и методы

Исследование проведено в ГБУЗ ММНКЦ им. С.П. Боткина ДЗМ в период 2022–2025 годов и включило 283 пациента с распространённым вторичным перитонитом (Мангеймский индекс перитонита ≥20). Пациенты были разделены на три группы в зависимости от метода лечения. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, оценке физиологического статуса по шкале ASA, Мангеймскому индексу перитонита (МИП) и шкале APACHE II, что обеспечивало сравнимость клинических характеристик (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительная характеристика групп

Comparative characteristics of groups

Table 1

|

Показатель/ Indicator |

Группа I, n=145 (среднее ± ст. откл.)/ Group I, n=145 (average ± off) |

Группа II, n=81 (среднее ± ст. откл.)/ Group II, n=81 (average ± off) |

Группа III, n=57 (среднее ± ст. откл.)/ Group III, n=57 (average ± off) |

p |

|

Пол (М/Ж)/ Gender (M/W) |

М: 67, Ж: 78 |

М: 33, Ж: 48 |

М: 22, Ж: 35 |

0,26 |

|

Возраст/ Age |

59,60 ± 14.004 |

61,67 ± 14,36 |

59,61±18,11 |

0,54 |

|

APACHE II |

20,4 ± 3,93 |

21,10 ± 4,44 |

19,88±3,66 |

0,10 |

|

ASA |

3,11 ± 0,47 |

3,09 ± 0,64 |

3,68 ± 4,0 |

0,60 |

|

МИП/ MIP |

30,62 ± 2,65 |

30,91 ± 2,97 |

29,95 ± 3,72 |

0,07 |

Нозология перитонита для всех групп включала перфорации полых органов желудочно-кишечного тракта, мезентериальный тромбоз с некрозом кишки, ятрогенные причины (например, несостоятельность анастомозов) и осложнения колоректального рака, с распределением, указанным в таблице.

Группа 1 (n=145, ретроспективная): плановые релапаротомии с ушиванием кожи и пассивным дренированием брюшной полости. Пациенты получали стандартное хирургическое лечение с установкой дренажей для пассивного оттока экссудата.

Группа 2 (n=81): вакуум-ассистированная лапаростомия с этапными санациями каждые 48 часов, выполненная по стандартизированной технологии (патент № 2833342). Методика включала установку вакуумной системы с защитной плёнкой, покрывающей внутренние органы для предотвращения их повреждения, и пористой губкой, размещённой под брюшной стенкой для равномерного распределения давления. Система фиксировалась полипропиленовой сеткой для предотвращения ретракции брюшной стенки, а отрицательное давление поддерживалось на уровне 80 мм рт. ст. Замена компонентов системы проводилась каждые 48 часов во время плановых санаций [6].

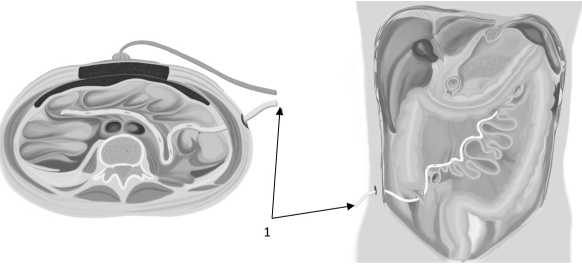

Группа 3 (n=57): вакуум-инстилляционная лапаростомия с использованием 2,5 % раствора глюкозы для перитонеального диализа. Этапные санации брюшной полости выполняли каждые 48 часов. Методика предусматривала установку вакуумной системы с защитной плёнкой и губкой, аналогичной ВАЛ, с инстилляционным портом, проводимым из правой подвздошной области вдоль корня брыжейки тонкой кишки для введения гиперосмолярного раствора.

Рис. 1. Схема установки дренажа, для подачи раствора в брюшную полость: 1 – дренаж для инстилляции

Fig. 1. Drainage installation, for feeding solution into the abdominal cavity: 1 – drainage for instillation

Инстилляции проводились циклически: раствор вводился в брюшную полость, выдерживалась экспозиция в течение 3 часов, после чего следовала терапия отрицательным давлением в течение 3 часов с уровнем отрицательного давления 80- мм рт. ст. Циклы повторялись каждые 48 часов.

Критерии включения: возраст ≥18 лет, подтверждённый диагноз распространённого вторичного перитонита, необходимость этапных санаций. Критерии исключения: наступление летального исхода до первой программной санации брюшной полости.

Оценивались клинические исходы:

-

• Летальность (%).

-

• Комплексный индекс осложнений (Comprehensive Complication Index CCI), рассчитанный по шкале Clavien-Dindo для объективной оценки тяжести осложнений [9 ,8].

-

• Частота инфекций области операции (%).

-

• Длительность лечения (дни).

-

• Количество операций (среднее ± SD или IQR).

-

• Частота фасциального закрытия у пациентов с завершёнными санациями (%).

Статистическая обработка проводилась с использованием критерия Манна-Уитни и χ², различия считались значимыми при p<0,05.

Результаты

В группе 1 (плановые релапаротомии) летальность составила 35,2 % (51/145), из которых 42,3 % (33/78) наблюдались у пациентов с тяжёлым перитонитом (MPI≥30) и 29,9 % (18/67) – у паци-ы ентов с MPI 29–20. CCI достигал 34,2±66,8, инфекции области операции – 8,9 % (13/145), преимущественно гнойные ослож-н нения лапаротомной раны. Длительность лечения – 16,4 дня, количество операций – 4,17 (IQR 2–5). Фасциальное закрытие у пациентов с завершёнными санациями – 73,0 % (92/126).

В группе 2 (ВАЛ) летальность снизилась до 22,2 % (18/81, p=0,047), с 23,8 % (15/63, p=0,0314) для MPI≥30 и 20,0 % (3/18) для MPI 20–29. CCI – 52,3±30,8 (p=0,0013), инфекции области операции – 3,7 % (3/81). Длительность лечения – 13,67±5,75 дней (p<0,01), количество операций – 3,12±1,49 (p<0,001). Фасциальное закрытие – 89,6 % (60/67, p<0,001).

В группе 3 (ВИЛ) летальность составила 19,3 % (11/57, p=0,018), с 19,6 % (10/51, p=0,008) для MPI≥30 и 16,7 % (1/6) для MPI 20–29. CCI – 44,43±31,4 (p<0,001), инфекции области операции отсутствовали (0/57). Длительность лечения – 10,47±3,38 дней (p<0,001), количество операций – 2,98±1,14 (p<0,001). Фасциальное закрытие – 92,2 % (47/51, p<0,001).

Сравнение результатов лечения представлено в таблице 2.

Обсуждение

Настоящее исследование демонстрирует значительное улучшение клинических исходов лечения распространённого вторичного перитонита при использовании технологий вакуумного закрытия брюшной полости (ВАЛ и ВИЛ) по сравнению с традиционными плановыми релапаротомиями. В группе 1, где применялись релапаротомии с пассивным дренированием, летальность составила 35,2 % (51/145), с особенно высокими показателями при тяжёлом перитоните (MPI≥30, 42,3 %, 33/78), что подтверждает ограничения этого подхода в контроле инфекции и воспаления [4, 6]. Учитывая, что у пациентов с пери- тонитом часто наблюдается множественность осложнений, для более точной оценки их совокупной тяжести дополнительно использовался CCI [8, 9]. Этот индекс позволяет агрегировать у пациента все осложнения, классифицированные по Clavien-

Dindo, включая их тяжесть, в единый показатель, что делает его особенно полезным для сравнительного анализа между группами и оценки общего воздействия осложнений на исход лечения.

Таблица 2

Сравнение результатов лечения между группами 1, 2 и 3

Comparison of treatment results between groups 1, 2 and 3

Table 2

|

Показатель/Indicator |

Группа 1/ Group 1 (n=145) |

Группа 2/ Group 2 (n=81) |

Группа 3/ Group 3 (n=57) |

p (Гр.1 vs Гр.2) |

p (Гр.1 vs Гр.3) |

p (Гр.2.1 vs Гр.3) |

|

Длительность лечения, дни (ср ± SD)/ Duration of treatment, days (cp ± SD) |

16,4 ± 4,36 |

13,67 ± 5,75 |

10,47 ± 3,38 |

<0,01 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Количество операций (ср ± SD)/ Number of operations (cp ± SD) |

4,17 (2–5) |

3,12 ± 1,49 |

2,98 ± 1,14 |

<0,001 |

<0,001 |

0,532 |

|

Фасциальное закрытие у пациентов с завершенными санациями, % (n/N)/ Fascial closure in patients with completed sanitation, % (n/N) |

73,0% (92/126) |

89,6 % (60/67) |

92,2 % (47/51) |

<0,001 |

<0,001 |

0,752 |

|

CCI (ср ± SD) |

66,8 ± 34,2 |

52,3 ± 30,8 |

44.43 ± 31,4 |

0,0013 |

<0,001 |

0,13 |

|

Летальность, % (n/N)/ Mortality, % (n/N) |

35,2 % (51/145) |

22,2 % (18/81) |

19,3 % (11/57) |

0,047 |

0,018 |

0,704 |

|

Летальность при MPI ≥30, % (n/N)/ Mortality at MPI ≥30 % (n/N) |

42,3 % (33/78) |

23,8 % (15/63) |

19,6 % (10/51) |

0,0314 |

0,0080 |

0,6534 |

CCI на уровне 66,8±34,2 указывает на значительную тяжесть послеоперационных осложнений, включая инфекции области операции у 8,9 % пациентов (13/145), преимущественно гнойные осложнения лапаротомной раны. Длительность лечения (16,4 дня) и большое количество операций (4,17, IQR 2–5) подчёркивают сложность достижения клинической стабилизации. Частота фасциального закрытия у пациентов с завершёнными санациями (73,0 %, 92/126) была относительно низкой, что связано с длительным воспалительным процессом и ретракцией брюшной стенки.

Применение ВАЛ с санациями каждые 48 часов (группа 2) позволило существенно улучшить клинические исходы. Летальность снизилась до 22,2 % (18/81, p=0,047), с заметным улучшением при тяжёлом перитоните (MPI≥30, 23,8 %, 15/63, p=0,0314) и умеренным перитоните (MPI 20–29, 20,0 %, 3/18). CCI уменьшился до 52,3±30,8 (p=0,0013), что отражает снижение тяжести осложнений по сравнению с группой 1. Частота инфекций области операции сократилась до 3,7 % (3/81), преимущественно в виде поверхностных инфекций, что указывает на улучшение санации брюшной полости. Длительность лечения (13,67±5,75 дней, p<0,01) и количество операций (3,12±1,49, p<0,001) также значительно уменьшились, демонстрируя меньшую травматичность метода. Частота фасциального закрытия у пациентов с завершёнными санациями достигла 89,6 % (60/67, p<0,001), что существенно выше, чем в группе 1, и связано с меньшей ретракцией брюшной стенки благодаря использованию полипропиленовой сетки и активной эвакуации экссудата под отрицательным давлением. Эти результаты подтверждают патогенетические преимущества ВАЛ, которая эффективно удаляет инфицированный экссудат, предотвращая накопление воспалительных продуктов и способствуя более быстрому восстановлению.

Наилучшие клинические исходы наблюдались в группе 3, где применялась ВИЛ с инстилляцией 2,5 % раствора глюкозы для перитонеального диализа. Летальность составила 19,3 % (11/57, p=0,018), с минимальными показателями для тяжёлого перитонита (MPI≥30, 19,6 %, 10/51, p=0,008) и умеренного перитонита (MPI 20–29, 16,7 %, 1/6). CCI был самым низким – 44,43±31,4 (p<0,001), что указывает на значительное снижение тяжести осложнений. Отсутствие инфекций области операции (0/57) подчёркивает высокую эффективность санации, достигнутую благодаря циклическим инстилляциям гиперосмолярного раствора и последующей 3-часовой терапии отрицательным давлением. Длительность лечения (10,47±3,38 дней, p<0,001) и количество операций (2,98±1,14, p<0,001) были минимальными, что демонстрирует ускоренное восстановле- ние пациентов. Частота фасциального закрытия у пациентов с завершёнными санациями достигла 92,2 % (47/51, p<0,001), что является наивысшим показателем среди всех групп и отражает оптимальное сохранение целостности брюшной стенки.

Патогенетические преимущества ВИЛ обусловлены комбинацией отрицательного давления и инстилляций 2,5 % раствора глюкозы, которые улучшают санацию брюшной полости, устраняют отёк и улучшают перфузию тканей. Интеграция принципов прямой перитонеальной реанимации (Direct Peritoneal Resuscitation) в методику ВИЛ играет ключевую роль: гиперосмолярный раствор способствует расширению артериол и улучшению кровоснабжения органов брюшной полости, снижая ишемию и поддерживая восстановление тканей, особенно при тяжёлом перитоните [9]. Циклические инстилляции, с чередованием экспозиции раствора и 3-часовой терапии отрицательным давлением, обеспечивают непрерывное удаление экссудата и токсинов, что объясняет отсутствие инфекций области операции и высокую частоту фасциального закрытия. Полученные результатты подчёркивают потенциал инстилляционной терапии, а применения 2,5 % гиперосмолярного раствора глюкозы для перитонеального диализа усиливает патогенетический эффект.

Сравнение с литературой подтверждает новизну нашего подхода. Montori et al. (2017) показали, что ВАЛ улучшает контроль инфекции по сравнению с традиционными методами, но не рассматривала инстилляционную терапию [10]. Coccolini et al. (2018) в руководстве WSES отметили, что открытый живот с отрицательным давлением улучшает исходы при септическом перитоните, но также не акцентировали внимание на сочетании ВАС с инстилляцией гиперосмолярного раствора [11]. ВИЛ с 2,5 % раствором глюкозы обеспечивает дополнительные преимущества, особенно для тяжёлого перитонита (MPI≥30, летальность 19,6 %, p=0,008), что подчёркивает эффективность применяемой технологии.

ВИЛ, благодаря патогенетическим эффектам гиперосмолярного раствора представляет собой перспективный подход, особенно для пациентов с тяжёлым перитонитом, где снижение летальности и осложнений имеет решающее значение.

Заключение

Вакуум-ассистированная лапаростомия и вакуум-инстил-ляционная лапаростомия с 2,5 % раствором глюкозы для перитонеального диализа превосходят традиционные плановые релапаротомии, снижая летальность, комплексный индекс осложнений, частоту инфекций области операции, длительность лечения и количество операций. ВИЛ, включающая инстилляции и принципы прямой перитонеальной реанимации, является оптимальной технологией для пациентов с тяжёлым перитонитом (MPI≥30), обеспечивая фасциальное закрытие в 92,2 %. Разработанные технологии внедрены в клиническую практику ГБУЗ ММНКЦ им. С.П. Боткина ДЗМ, улучшая исходы лечения распространённого вторичного перитонита.