Оптимизация оценки биологической устойчивости радиоактивно загрязненных сосновых насаждений с использованием индекса флуктуирующей асимметрии хвои

Автор: Ромашкин Д.Ю., Родин С.А., Ромашкина И.В., Раздайводин А.Н.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Экология леса

Статья в выпуске: 2, 2023 года.

Бесплатный доступ

Предложен метод оценки биологической устойчивости сосновых насаждений в зонах радиоактивного загрязнения с использованием индекса флуктуирующей асимметрии (ИФА) на основе полуавтоматической обработки отсканированных изображений хвои. Он позволяет исключить ошибки, связанные с влиянием субъективного фактора, при получении актуальных данных по оценке нарушений развития древесных растений с целью своевременного проведения мероприятий по сохранению защитных функций и хозяйственной ценности древостоев. Рассмотрены аспекты и результаты биоиндикационной оценки нарушений стабильности развития сосны обыкновенной в условиях радиоактивного загрязнения с учетом недостатков метода. Оптимизированный метод оценки позволяет разрабатывать рекомендации по проведению специальных мероприятий, повышающих биологическую устойчивость радиоактивно загрязненных насаждений, с целью возвращения обследованных участков в хозяйственный оборот.

Индекс флуктуирующей асимметрии, pinus sylvestris l, радиоактивное загрязнение лесов, биологическая устойчивость насаждений

Короткий адрес: https://sciup.org/143180087

IDR: 143180087 | УДК: 630.4 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2023.2.05

Текст научной статьи Оптимизация оценки биологической устойчивости радиоактивно загрязненных сосновых насаждений с использованием индекса флуктуирующей асимметрии хвои

При осуществлении радиоэкологического мониторинга в лесах Российской Федерации для определения воздействия радиоактивного загрязнения на лесные экосистемы большую роль играет комплексная оценка состояния лесных участков [1]. Актуальной задачей является ранняя диагностика снижения биологической устойчивости лесных экосистем с целью своевременного проведения мероприятий по сохранению защитных функций и хозяйственной ценности древостоев, снижению риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в лесах.

Изучение возможности ранней диагностики и количественной оценки нарушений биологической устойчивости лесных экосистем в условиях антропогенного воздействия проводится на основе измерения индекса флуктуирующей асимметрии (ИФА). Под флуктуирующей асимметрией (ФА) понимают ненаправленные отклонения различных морфологических структур от билатеральной симметрии, которой они в норме обладают [2].

Различные аспекты методологии оценки нарушений стабильности развития растений по показателю ИФА неоднократно подвергались критике в работах российских и зарубежных исследователей [3–6].

Эффективность оценки на основе ФА снижается в результате упрощения методик, недостаточной точности инструментальных измерений, влияния «эффекта наблюдателя» и высокой степени субъективизма. Авторы критических статей отмечают, что для получения корректных оценок ФА требуются высокая точность и возможность неоднократного повторения измерений каждого объекта, а также замеры «вслепую» [7].

Существующие методики оценки нарушения стабильности развития растений предусматривают усреднение получаемых результатов значений ИФА при статистической обработке данных, что обусловлено гипотезой о нормальном распределении значений индекса флуктуирующей асимметрии хвои в пределах конкретной выборки и особенностями расчета показателя

ИФА, не имеющего прямой статистической интерпретации.

Цель исследований – оптимизация метода измерения индекса флуктуирующей асимметрии хвои для оценки биологической устойчивости сосновых насаждений в зонах радиоактивного загрязнения Брянской обл. после аварии на Чернобыльской АЭС на основе полуавтоматического способа обработки результатов.

Материалы и методика исследований

Исследования нарушений стабильности развития древесных растений-эдификаторов лесного насаждения проводили на примере сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.), в качестве стрессового фактора рассматривалось техногенное загрязнение почвы 137Cs в результате катастрофы на ЧАЭС.

Плотность загрязнения почвы 137Cs определяет накопленную растением дозу, которая, в свою очередь, является фактором нарушения стабильности развития организма в условиях хронического воздействия ионизирующего излучения [8].

В качестве объектов исследований использованы модельные деревья сосны на 2-х лесных участках в разновозрастных смешанных насаждениях с участием березы повислой ( Betula pendula ) и сосны обыкновенной на территории зон радиоактивного загрязнения в Брянской обл. (табл. 1).

Отобранные участки представляют собой бывшие сельскохозяйственные земли, выведенные из оборота после катастрофы на ЧАЭС и заросшие лесной растительностью, с близкими лесоводственными и лесотаксационными характеристиками. Участки характеризуются одинаковым типом лесорастительных условий, сходным рельефом и экспозицией склона.

На каждом из исследуемых участков было подобрано по 10 модельных деревьев со средними таксационными показателями, без явных признаков снижения биологической устойчивости.

Таблица 1. Расположение и характеристики участков для изучения нарушений стабильности развития деревьев сосны обыкновенной

|

№ участка |

Лесничество |

Участковое лесничество |

Географические координаты |

ТЛУ |

Зона загрязнения, Ки/км2 |

|

|

с. ш. |

в. д. |

|||||

|

1 |

Злынковское |

Ур. Ленинский путь |

N 52° 27’ |

E 31° 37’ |

С2 |

40 и более* |

|

2 |

Злынковское |

СПК Решительный |

N 52° 38’ |

E 31° 38’ |

С 2 |

40 и более |

* 40 Ки/км2и более – зона крайне высокой степени загрязнения лесов 137Cs.

Для определения морфометрических показателей стабильности развития сосны обыкновенной отбор проб проводили по методике М.В. Козлова [9].

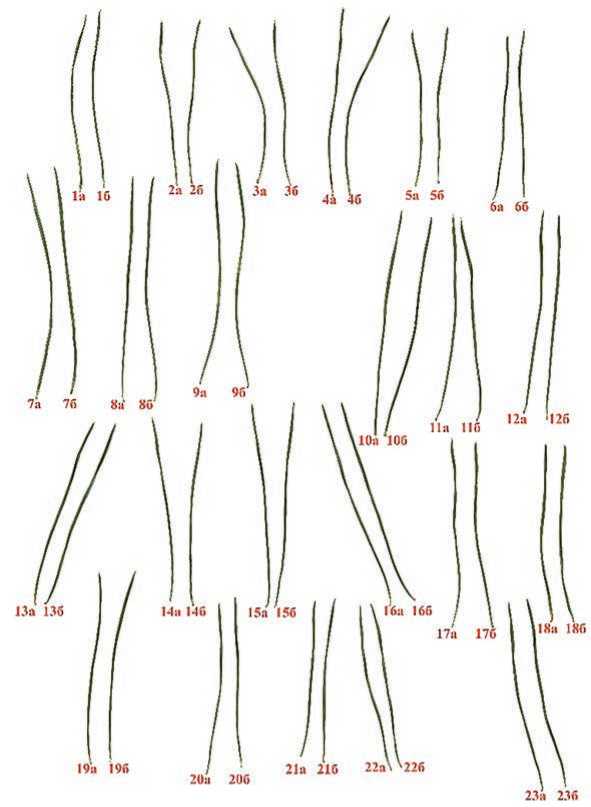

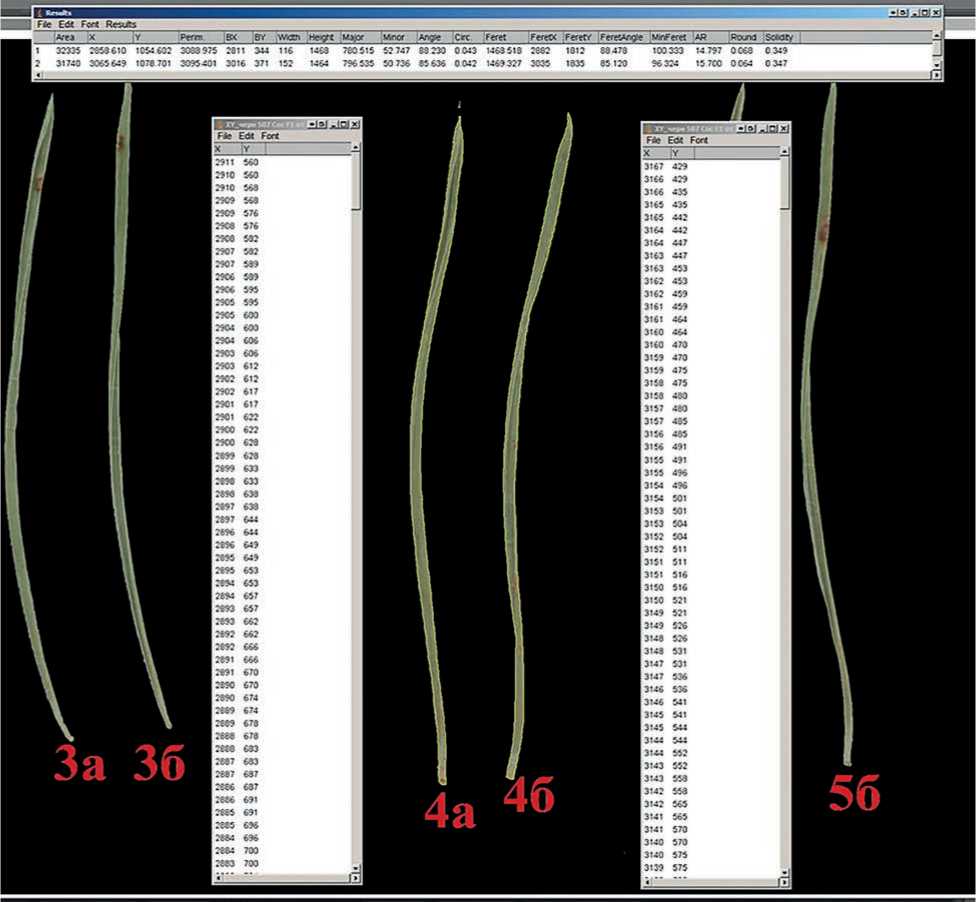

С полученных проб побегов сосны предшествующего года в гербарно-сухом состоянии отбирали пары хвоинок, которые были отсканированы на планшетном сканере с разрешением 600 dpi (рис. 1). С каждого побега – не менее 20 пар хвоинок. Полученные изображения обрабатывали с использованием ImageJ – многофункциональной программы с открытым исходным кодом, сочетающей в себе анализатор и обработчик графических изображений широкого спектра форматов.

После этого определяли координаты точек контура изображения, по которым вычисляли морфометрические параметры каждой хвоинки. При сравнении левой и правой хвоинки в паре в качестве морфометрических параметров использовали периметр и площадь изображения хвоинки, а также длину осевой линии (рис. 2).

Помимо морфометрических параметров хвои, была измерена удельная активность 137Cs в хвое и мелких ветвях каждого модельного дерева и определена плотность загрязнения почвы 137Cs в корнеобитаемой зоне. Измерения проводили на радиоспектрометре Гамма-1П с детектором на основе особо чистого германия [10]. Статистическая обработка результатов измерений осуществлялась по стандартным методикам [11, 12].

Для возможности сравнения показателей нарушения стабильности развития, полученных в различных условиях (например, при разной плотности загрязнения почв радионуклидами), индикация состояния биологической

Рис. 1. Отсканированные изображения пар хвоинок с одного побега, подготовленные для дальнейшей графической обработки

устойчивости насаждений требует перевода численных значений показателя в качественные градации шкалы «норма – патология». Такой подход количественного ранжирования разнородных частных критериев может содержать ошибки

Рис. 2. Обработка изображений хвои в программе ImageJ с оконтуриванием и определением морфометрических параметров

экспертной оценки, которые устраняют путем жесткой формализации [13].

В 1963 г. С. Харрингтоном был разработан подход к формализации субъективных неопределенностей в многокритериальных задачах на основе функции желательности [14]. В данном исследовании использование функции желательности Харрингтона реализовано путем указания наиболее предпочтительного значения параметра на основе эмпирической функции его распределения.

Оценку биологической устойчивости насаждений на лесных участках в зонах радиоактивного загрязнения 137Cs проводили с использованием основанной на обобщенной функции желательности Харрингтона D [14] шкалы состояния лесных экосистем, которая была разработана для условий Брянской обл. [15].

Результаты и обсуждение

Полученные в результате статистической обработки данные о плотности загрязнения почвы 137Cs (ПЗП), удельной активности 137Cs в хвое сосны (УА), а также средние показатели асимметрии приведены в табл. 2.

Полученные данные подтверждают результаты измерений предыдущих лет о влиянии уровней удельной активности структурных частей древесных растений (в данном случае хвои сосны) на значение ИФА. Поскольку ИФА является интегральным показателем нарушений морфогенетического развития органов растения, его увеличение характеризует тенденцию снижения биологической устойчивости отдельных деревьев и насаждения в целом.

Интегральная оценка биологической устойчивости насаждений по шкале, разработанной для Брянской обл., показала следующее. Согласно значениям усредненного интегрального показателя D (табл. 3), несмотря на достаточно высокие плотность загрязнения и показатели ИФА, насаждения на исследуемых участках находятся в начальной фазе снижения биологической устойчивости, лесная среда практически не нарушена. Такая ситуация объясняется тем, что для Брянской обл. характерен широкий разброс показателей ИФА из-за наличия различных зон по уровню радиоактивного загрязнения [15].

Таким образом, на основании проведенной оценки прогноз изменения состояния биологической устойчивости данного насаждения является благоприятным. Для поэтапного возвращения в хозяйственное использование обследованного лесного участка комплекс мероприятий по повышению его биологической устойчивости на данном уровне деградации лесной среды не обязателен. С учетом значения интегрального показателя D функции желательности Харрингтона, соответствующего начальной фазе снижения биологической устойчивости, необходима организация мониторинга состояния древостоев.

Заключение

Проведенные исследования нарушений стабильности развития сосны обыкновенной в условиях радиоактивного загрязнения 137Cs в Брянской обл. на основе определения ИФА показали, что для корректной оценки необходимо соблюдать определенные условия при использовании этого метода. В частности, при отборе материала и получении первичных данных необходимо максимально унифицировать и автоматизировать процессы подготовки и обработки хвои для исключения воздействия на результат оценки субъективного фактора.

В соответствии с данным условием, в настоящей работе морфометрический анализ проводили с использованием отсканированных изображений хвои, а измерения – в полуавтоматическом

Таблица 2. Результаты радиометрического обследования участков и измерений ИФА полуавтоматическим методом обработки данных

|

№ участка |

ПЗП, кБк/м2 |

УА хвои, Бк/кг |

ИФА1 площадь |

ИФА2 периметр |

ИФА3 длина осевой линии |

|

1 |

2797,5±307,0 |

291,5±29,3 |

0,060±0,005 |

0,016±0,001 |

0,008±0,001 |

|

2 |

4528,4±483,8 |

754,3±59,6 |

0,127±0,010 |

0,031±0,002 |

0,015±0,001 |

Примечание: ПЗП – плотность загрязнения почвы; УА – удельная активность; ИФА – индекс флуктуирующей асимметрии.

Таблица 3. Средние значения ИФА и значения интегрального показателя D функции желательности Харрингтона по исследуемым участкам

|

1№ |

ИФА среднее |

Значение D |

Оценка состояния экосистемы |

Определение состояния экосистемы |

|

1 |

0,028±0,002 |

0,890 |

D от 0,80 до 1,00 (5 баллов) |

Зона относительного экологического благополучия |

|

2 |

0,058±0,005 |

0,738 |

режиме после определения координат контура хвои с помощью программы ImageJ без участия человека.

Способ обработки данных путем морфометрического анализа отсканированных изображений хвои в значительной степени снижает недостатки метода интегральной оценки состояния природных экосистем на основе ИФА. Оптимизация метода, предложенная авторами данного исследования, позволяет собрать большой массив данных, которые невозможно оценить при использовании обычного метода измерения ИФА, такие как площадь и периметр хвои. Слепой метод обработки данных без участия человека нивелирует последствия погрешностей обработки материала вручную.

Таким образом, оптимизированный метод оценки устойчивости насаждений, наряду со стандартными лесопатологическими исследованиями, позволяет успешно осуществлять экологический мониторинг состояния лесных экосистем на ранних стадиях повреждения. На основе проведенной оценки даются рекомендации по целесообразности проведения специальных мероприятий, повышающих биологическую устойчивость насаждений, загрязненных Cs137, перед вводом обследованных участков в хозяйственный оборот.

Список литературы Оптимизация оценки биологической устойчивости радиоактивно загрязненных сосновых насаждений с использованием индекса флуктуирующей асимметрии хвои

- Белов, А.А. К вопросу об организации государственного радиоэкологического мониторинга в лесах, загрязненных радионуклидами. - Текст: электронный / А.А. Белов, А.Н. Раздайводин, А.И. Радин // Лесохозяй-ственная информация. - 2020. - № 1. - С. 57-68. DOI 10.24419/LHI.2304-3083.2020.1.06

- Захаров, В.М. Онтогенез и популяция (стабильность развития и популяционная изменчивость) / В.М. Захаров // Экология. - 2001. - № 3.- С. 177-191.

- Makarenko, E.S. Morphometric indices of Scots pine need les under chronic exposure to radiation / E.S. Makarenko, A.A. Oudalova, S.A. Geras'kin // Contemp. Probl. Ecol. - 2017. - 10. - P. 761-769.

- A dose rate causes no fluctuating asymmetry indexes changes in silver birch (Betula pendula (L.) Roath.) leaves and Scots pine (Pinus sylvestris L.) needles in the Chernobyl Exclusion Zone. - Текст: электронный / E. Kashparova, S. Levchuk, V. Morozova, V.J. Kashparov// Environ. Radioact. - 2020. - 211: 105731. DOI: 10.1016/j. jenvrad.2018.05.015. - Режим доступа: https://doi.org/10.1016/joenvrad.2018.05.015.

- Fluctuating asymmetry as an indicator of stress and fitness in stickleback: a review of the literature and examination of cranial structures / D.L. Lajus, P.V. Golovin, A.O. Yurtseva, T.S. Ivanova, A.S. Dorgham, M.V. Ivanov / / Evol. Ecol. Res. - 2019. - 20: 83-106.

- Fluctuating asymmetry in morphological characteristics of Betula pendula Roth.leaf under conditions of urban ecosystems: evaluation of the multi-factor negative impact. - Текст: электронный / E. Shadrina, N. Turmukhametova, V. Soldatova, Y. Vol'pert, I. Korotchenko, G. Pervyshina // Symmetry. - 2020. - 12: 1317. D0I:10.3390/sym12081317. -Режим доступа: https://doi.org/10.3390/sym12081317

- Application of fluctuating asymmetry indexes of silver birch leaves for diagnostics of plant communities under technogenic pollution. - Текст: электронный / V.P. Ivanov, Y.V. Ivanov, S.I. Marchenko, V.V. Kuznetsov // Russ. J. Plant Physiol. - 2015. - 62. - P. 340-348. - Режим доступа: https://doi.org/10.1134/S1021443715030085.

- Изучение радиобиологических эффектов в популяциях сосны обыкновенной на подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС территории России / С.А. Гераськин [и др.] // Тр. регионального конкурса научных проектов фундаментальных научных исследований. - Вып. 17. - Калуга, 2012. - С. 220-229.

- Kozlov, M.V. Needle fluctuating asymmetry as a sensitive indicator of pollution impact on Scots pine (Pinus sylvestris) / M.V. Kozlov, P. Niemela, J. Junttila // Ecological indicators. - 2002. - V. 1. - P. 271-277.

- Активность радионуклидов в счетных образцах. Методика измерений на гамма-спектрометрах с использованием программного обеспечения «SpectraLine». Свидетельство об аттестации № 43151.4Б207/01.00294-2010 от 28.02.2014 г.

- Боровиков, В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов: 2-е изд. / В. Боровиков. - Санкт-Петербург: Питер, 2003. - 688 с.

- Лакин, Г.Ф. Биометрия: учеб. пособие для биол. спец. вузов ; 4-е изд., перераб. и доп. / Г.Ф. Лакин. -Москва: Высшая школа, 1990. - 352 с.

- Беднова, О.В. Использование функции желательности Харрингтона для оптимизации многокритериальной оценки состояния лесных экосистем в условиях урбанизированной территории / О.В. Беднова // Лесной вестник. - 2011. - № 7. - С. 35-41.

- Harrington, E.C. Desirability function and its application / E.C. Harrington // Industrial Quality Control. - 1965. - V. 21 - № 10. - P. 49.

- Морфогенетическая оценка биологической устойчивости лесных насаждений в условиях радиоактивного загрязнения / Д.Ю. Ромашкин, И.В. Ромашкина, В.В. Калнин, А.А. Пророков, А.Д. Карпов // Лесной вестник. -2019. - № 2. - С. 84-89. DOI: 10.18698/2542-1468-2019-2-84-91.