Оптимизация работ по ликвидации очагов возгораний в лесах

Автор: Цой Олег Миронович, Скоробогатая Анна Сергеевна

Журнал: Технологии гражданской безопасности @tgb-vniigochs

Статья в выпуске: 4 т.11, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены методические аспекты оптимизации последовательности тушения очагов возгорания лесов. Для оптимизации использована методика оценивания приоритета тушения лесных пожаров. При этом разработаны критерии деления территории лесных угодий на отдельные участки.

Климат, лесные пожары, антициклон, очаг возгорания, база данных

Короткий адрес: https://sciup.org/14985071

IDR: 14985071 | УДК: 502/504

Текст научной статьи Оптимизация работ по ликвидации очагов возгораний в лесах

Исследования глобального изменения климата позволяют сделать вывод о росте в последние годы числа экстремальных метеорологических и климатических явлений (тайфуны, землетрясения, лесные пожары и т. д.), часто приводящих к серьезным экологическим и социально-экономическим последствиям [3].

В результате анализа материалов мониторинга за лесными пожарами выявлена квазицикличность появления аномальных лет, совпадающая с циклами на Солнце. Как правило, в эти годы на планете наблюдаются катастрофические пожары. Например, лето 2010 года в России. Под угрозой уничтожения огнем были не только лесные участки, но и населенные пункты. В пределах пожароопасного периода (третья декада июля — вторая декада августа) за сутки возникало до 300—400 очагов возгораний. В обычных условиях их возникает в 10 и более раз меньше.

По результатам анализа материалов наблюдений лета 2010 г. выявлены причины, приведшие к чрезвычайной ситуации в Центральном и Приволжском федеральных округах:

-

1. Нахождение антициклона в европейской части с 21 июня по 19 августа. Два месяца центральная часть России была без осадков;

-

2. Аномально высокие температуры, никогда не наблюдавшиеся за все время проведения инструментальных наблюдений;

-

3. Возникновение внутри антициклона штормовых ветров до 30 м/сек.

В сложившейся ситуации государством были предприняты меры по борьбе со стихией. Были задействованы более 166 тысяч человек и более 25 тысяч единиц техники. В ликвидации ЧС участвовали сотрудники МЧС России, МВД России, Минобороны России, лесничеств, добровольцы. Только от МЧС России было задействовано более 131 тыс. чел. личного состава и свыше 20 тыс. ед. техники, в том числе 27 воздушных судов.

В результате удалось защитить важные для национальной безопасности объекты, федеральные ядер-ные центры в городах Саров, Снежинск, Нововоронежскую АЭС, а также объекты энергетики, транспорта, социальные учреждения [1].

В условиях ограниченных ресурсов сил и средств тушения пожаров в стране возникла проблема по оптимизации последовательности ликвидации очагов возгорания.

При этом необходимо учесть, что не всегда целесообразна ликвидация пожаров. В ряде случаев пожар следует рассматривать как положительный природный фактор формирования растительных сообществ, снижающий запас лесных горючих материалов, нарушающий местообитание вредных насекомых (шелкопряды: непарный, розовый, монашенка, сибирский) [2]. Поэтому необходимо рассмотреть вопросы, связанные с выборочной ликвидацией очагов возгорания и организацией плановых выжиганий (целевых палов) [5].

Рис. 1. Очаги лесных пожаров. Лето 2010 [ИТЦ* «Сканэкс»]

* ИТЦ — инженерно-технологический центр.

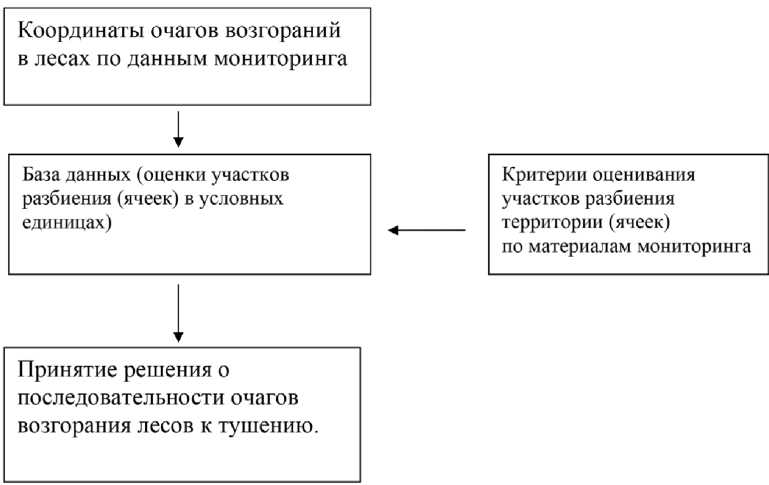

Рис. 2. Схема информационного обеспечения для оптимизации последовательности очагов возгорания в лесах к тушению

Концепция ликвидации очагов возгораний в лесах

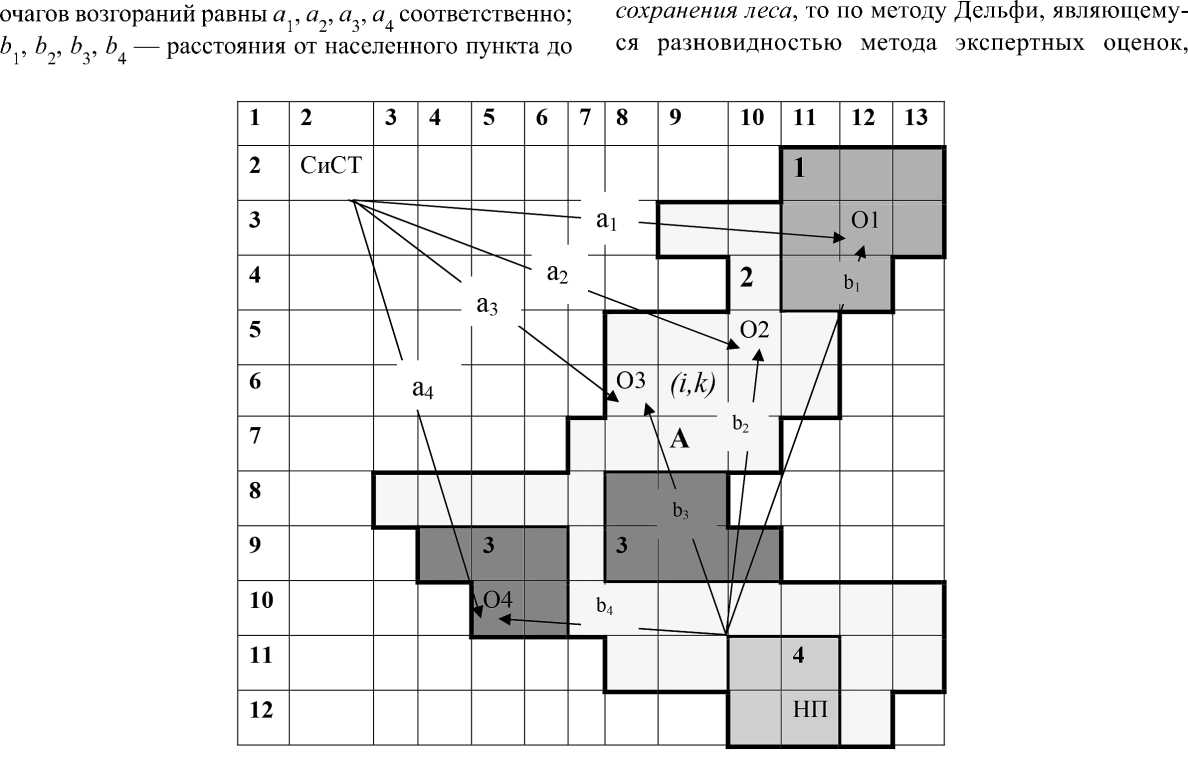

В работе [4] рассмотрена методика, позволяющая заблаговременно оценить опасность в случае возгорания лесного участка. Схемы по построению оптимальной последовательности ликвидации очагов возгораний представлены на рис. 2, 3.

Пример: На некоторой территории А выделены 3 разнотипных участка (1, 2, 3); расположены один населенный пункт (НП) и пункт сил и средств тушения (СиСТ); выявлены четыре очага возгорания — О1, О2, О3, О4.

Расстояния от пункта расположения СиСТ до очагов возгораний (рис. 3). Необходимо принять решение: в какой последовательности ликвидировать очаги возгораний.

Следует воспользоваться табл. 1 и 2, составленными на основании методики перевода ранговых оценок в условные единицы [4], например, в проценты.

Также произведено разбиение на отдельные участки. Вопросы оптимизации разбиения территории и выделения классов и подклассов в работе не рассматриваются, а представленный материал в табл. 1—5 имеет демонстрационный характер.

Если предположить, что на участках (объектах) с возрастанием шкалы рангов возрастает «степень»

Рис. 3. Схема разбиения административной территории A на ячейки

Таблица 1

Если предположить, что с возрастанием шкалы рангов убывают «проблемы» тушения очагов пожара , то составленные по методу Дельфи наименование классов и распределение рангов будут несколько иными (табл. 2). Алгоритм получения данных табл. 2 аналогичен рассмотренному алгоритму составления табл. 1. Но в этом случае используется принцип «чем меньше «проблем», тем выше ранг ».

В качестве критерия отбора можно рассмотреть параметр К, вычисляемый по формуле: К = max (ранг «за» [%]) × min (ранг «проблемы» [%]). Величина К характеризует очаг возгорания в лесу (0<К≤10 000)* и является аналогом ранга. Выбор очага для тушения должен быть связан с максимальным значением величины К.

Пример. Одновременно возникли 4 очага лесных пожаров на участках 1—3 (рис. 2). В табл. 3—6 представлены характеристики участков 1—3.

K 4= 79,98 × 2,77 = 221,54

Так как К1 = 7,66, К 2, 3 = 79,94, К 4 = 221,54, то на объекте 3 тушение очагов возгораний в первую очередь необходимо произвести на очаге возгорания О4, далее О3, О2 и в последнюю очередь О1.

Выводы

Разработана методика рангового анализа организации последовательности тушения очагов возгорания лесов при ограниченных финансовых и технических возможностей. Чем больше значение критерия ( К ), тем выше приоритет тушения.

Таблица 2

|

№ п/п |

Подразделы |

Наименование классов |

Ранг |

S % |

Si % |

% |

|

1 |

Финансирование |

1 |

100 |

6,25 |

||

|

2 |

Обеспеченность СиСТ* к месту очага возгорания |

2 |

18,75 |

6,25 + 18,75 = 25 |

||

|

3 |

Удаленность очагов возгорания (от населенных пунктов, про-музлов и др.) |

3 |

100 |

31,25 |

31,25 + 25 = 56,25 |

|

|

4 |

Рельеф |

4 |

100 |

43,75 |

56,25 + 43,75 =100 |

|

|

5 |

1.1 |

Нет финансирования |

1 |

6,25 |

0,69 |

0,69 |

|

6 |

1.2 |

Недостаточное финансирование |

2 |

6,25 |

2,08 |

2,08 + 0,69 = 2,77 |

|

7 |

1.3 |

Достаточное финансирование |

3 |

6,25 |

3,48 |

3,48 + 2,77 = 6,25 |

|

8 |

2.1 |

Меньше равно 33 % (отсутствие дорог либо неукомплектованность пожарных подразделений) |

1 |

18,75 |

2,08 |

2,08 + 6,25 = 8,33 |

|

9 |

2.2 |

В пределах от 34 % до 66 % (неукомплектованность пожарных подразделений ) |

2 |

18,75 |

6,25 |

6,25 + 8,33 = 14,58 |

|

10 |

2.3 |

Больше равно 67% (укомплектованность пожарных подразделений, однако есть проблемы со снабжением водой) |

3 |

18,75 |

10,42 |

10,42 + 14,58 = 25 |

|

11 |

3.1 |

Меньше 5 км |

1 |

31,25 |

1,95 |

1,95 + 25 = 26,95 |

|

12 |

3.2 |

5—50км |

2 |

31,25 |

5,86 |

5,86 + 26,95 =32,81 |

|

13 |

3.3 |

50—100 км |

3 |

31,25 |

9,76 |

9,76+ 32,81 = 42,57 |

|

14 |

3.4 |

Больше 100 км |

4 |

31,25 |

13,67 |

13,67 + 42,57=56,24 |

|

15 |

4.1 |

Горный рельеф |

1 |

43,75 |

4,86 |

4,86 + 56,24 = 61,1 |

|

16 |

4.2 |

Холмистый рельеф |

2 |

43,75 |

14,58 |

14,58 + 61,1 = 75,68 |

|

17 |

4.3 |

Равнинный рельеф |

3 |

43,75 |

24,31 |

24,31 + 75,68 = 100 |

Таблица 3

|

№ |

Очаг возгорания |

Расстояние от СиСТ до очага возгорания |

Расстояние от НП до очага возгорания |

|

1 |

О1 |

а 1 |

b 1 |

|

2 |

О2 |

а 2 |

b 2 |

|

3 |

О3 |

а 3 |

b 3 |

|

4 |

О4 |

а 4 |

b 4 |

Таблица 4

|

№ |

Ранг «за» в % |

Примечание |

Ранг «проблем» в % |

Примечание |

||

|

1 |

Неизвестная территория |

11,1 |

max |

Нет финансирования |

0,69 |

min |

|

2 |

Удаленность очагов возгорания от населенных пунктов 5—50 км |

32,81 |

||||

|

3 |

В пределах от 34 % до 66 % (не укомплектованность пожарных подразделений ) |

14,58 |

||||

Таблица 5

|

№ |

Ранг «за» в % |

Примечание |

Ранг «проблем» в % |

Примечание |

||

|

1 |

Леса смешанные |

28,86 |

max |

Недостаточное финансирование. |

2,77 |

min |

|

2 |

Промысловые животные |

11,51 |

Удаленность очагов возгорания от населенных пунктов 5—50 км |

32,81 |

||

|

3 |

Нерестовые реки |

12,74 |

В пределах от 34 % до 66 % (неукомплектованность пожарных подразделений ) |

14,58 |

||

Таблица 6

|

№ |

Ранг «за» в % |

Примечание |

Ранг «проблем» в % |

Примечание |

||

|

1 |

Государственный биологический заказник федерального значения |

79,98 |

max |

Недостаточное финансирование |

2,77 |

min |

|

2 |

Плотность древостоя на территории объекта 100 % |

25,89 |

Удаленность очагов возгорания от населенных пунктов меньше 5 км |

26,95 |

||

|

3 |

В пределах от 34 % до 66 % (не укомплектованность пожарных подразделений ) |

14,58 |

||||

|

4 |

Нерестовые реки |

12,74 |

Горный рельеф |

61,1 |

||

Расстояния от СиСТ и НП до очага возгорания

Характеристика участка 1. Очаг возгораний — О1

Характеристика участка 2. Очаги возгораний — О2, О3

Характеристика участка 3. Очаг возгорания — О4

Список литературы Оптимизация работ по ликвидации очагов возгораний в лесах

- Аномальные явления не освобождают от ответственности//Парламентская газета. № 43 (2459) от 14.09.2010. С.5-12.

- Валендик Э.Н., Векшин В.Н., Ласко Р. Основы пожароуправления в бореальных лесах Евразии//Новые подходы к охране лесов и управлению лесными пожарами на экорегиональном уровне: М-лы межд. науч.-практ. сем-ра, 9-12 сентября 2003, Хабаровск. М.: Изд. “Алекс”, 2004. С.89-91.

- Обаси Г.П. Выступление Г.П. Обаси, генерального секретаря ВМО. Всемирная конференция по изменению климата. Москва, 29 сентября-3 октября 2003 г. Труды. Москва. 2004. С. 14-18.

- Цой О.М. Математическое моделирование чрезвычайных ситуаций природного характера на юге Дальнего Востока. М.:ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2012. 192 с.

- Шешуков М.А., Громыко С.А., Шведов А.Г. О стратегии охраны лесов от пожаров//Лесные ресурсы Дальнего Востока и их использование: М-лы регион. конф., декабрь, 2001. Хабаровск: ДальНИИЛХ, 2001. С.20-26.