Оптимизация севооборотов на основе геостатистического анализа кислотности почвы и данных дистанционного зондирования земель с учетом финансовых издержек

Автор: Киндеев А.Л., Гутько Ф.С.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 123, 2025 года.

Бесплатный доступ

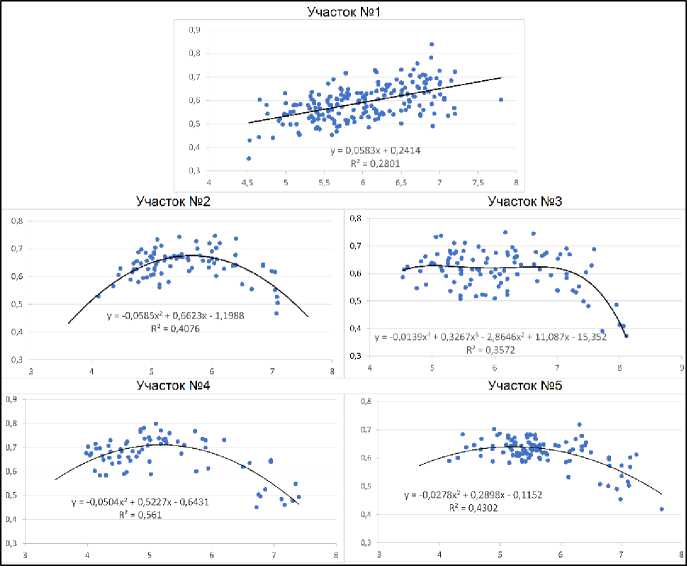

В статье приводятся возможности детального анализа пространственного распределения кислотности почвы для снижения издержек на известкование и оптимизации землепользования пяти рабочих участков опытного крестьянского фермерского хозяйства “Гутько С.”. На основании вариограммного анализа определяются закономерности распределения кислотности на ключевых участках. Регрессионный анализ показал значимую и высокую полиномиальную зависимость между индексом NDVI и кислотностью почв (корреляционное отношение составляет 0.60–0.75 на ключах № 2–4) и значимую прямую линейную взаимосвязь на ключе № 1. Геостатистический анализ позволил выявить на участке № 3 среднюю пространственную зависимость (остаточная дисперсия 29.9%). На основе сильной взаимосвязи между средними значениями индекса NDVI летних месяцев за 3 года (9 снимков) и кислотности почвы было предложено использовать NDVI в качестве предиктора для оптимизации сетки пробоотбора с использованием стохастического моделирования. Было установлено, что проявление взаимосвязи с NDVI больше на тех участках, где меньше выражена расчлененность рельефа. На основании расчетов затрат “франко-почва” для проведения известкования было обосновано преимущество детального учета кислотности перед классическими методами агрохимического обследования, применяемыми на территории Республики Беларусь. Прибыль за ротацию составила около 1 200 долларов США с площади 184,5 га. По результатам анализа распределения кислотности, индекса NDVI и истории полей была предложена более детальная схема элементарных участков с севооборотами, которые учитывают кислотность почвы. Ограничением для более дробной разбивки участков выступили возможности имеющейся сельскохозяйственной техники.

Почвенный покров, агрохимическое обследование, неоднородность, вариограмма, вегетационный индекс, регрессионный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143184476

IDR: 143184476 | УДК: 631.42 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-123-179-212

Текст научной статьи Оптимизация севооборотов на основе геостатистического анализа кислотности почвы и данных дистанционного зондирования земель с учетом финансовых издержек

16 Leningradskaya Str., Minsk 220030, Republic of Belarus, *, e-mail: , **, e-mail:

Неоднородность почвенного покрова и его свойств до сих пор остается предметом многочисленных исследований и дискуссий. Основные геохимические процессы и закономерности перераспределения элементов в почве широко изучены в глобальных и региональных масштабах, однако при укрупнении масштаба исследований до отдельно взятого элементарного сельскохозяйственного участка или малой природно-территориальной единицы (урочища и/или фации) почвенные свойства подчиняются своим законам, которые изучены не до конца.

Учет неоднородного пространственного распределения почвенных свойств является главным ключом к получению высоких и стабильных урожаев и поддержанию продовольственной безопасности стран. Рост населения приводит к тому, что сельскохозяйственные земли, доступные для выращивания культур и животноводства, на душу населения сократились на 20 процентов за период с 2000 по 2017 гг. (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021). Также, наряду с эрозией почв и засолением, загрязнение почв, вызванное чрезмерным или ненадлежащим использованием агрохимикатов, снижает количество продуктивных земель. С начала XXI в. объем общемирового производства хими- катов удвоился и достиг примерно 2.3 млрд т, а к концу десятилетия, по прогнозам, он увеличится еще на 85% (Глобальное почвенное партнерство, 2022). Для предотвращения нерационального использования удобрений и пестицидов еще с прошлого века разрабатывались методики, позволяющие достигнуть необходимых результатов в оптимизации сельскохозяйственной деятельности, которые с успехом реализуются в технологиях точного земледелия (Raj et al., 2022). Основной гипотезой таких методик является представление почвенного покрова как набора континуально распределенных свойств и предположение о наличии существенного варьирования свойств почвенной среды даже на небольшом участке территории, что неоднократно доказывалось эмпирическими опытами в различных странах (Heuvelink et al., 2001; McBratney et al., 2019) и, в том числе, в Российский Федерации (Красильников и др., 2019; Самсонова и др., 2017; Якушев, 2013).

На основании проведенных исследований сформировалось отдельное научное направление в почвоведении и географии почв – педометрика (McBratney et al., 2018), одним из основных инструментов которой является геостатистика – научнометодический аппарат анализа данных, базирующийся на теории вероятности и позволяющий выразить случайное явление в пространстве и/или времени через математико-статистические величины. Геостатистический анализ позволяет не только с максимальной достоверностью картографировать почвенные свойства, но и изучать их пространственную структуру, что актуально для учета кислотности и других физико-химических свойств почв (Нурлыгаянов и др., 2021; Uwiragiye et al., 2023; Xiao et al., 2023).

Как для Беларуси, так и для России проблема подкисления почв остается одной из приоритетных. По расчетам площади кислых почв в Российской Федерации достигают 55–56 млн га, что связано с генетическими особенностями почвенного покрова, с климатом и интенсивностью сельскохозяйственного использования земель (Окорков, 2019; Шильников и др., 2008). За послере-форменный период (1990–2019 гг.) доля кислых почв в пахотном фонде страны увеличилась на 2%, что связано с резким уменьшением площади известкования, восстановлением известкованных ранее генетически кислых почв, а также с возвратом в сельскохо- зяйственный оборот части кислых почв, перелогов и залежей (Иванов и др., 2020). К началу ХХI в. экономические условия функционирования сельского хозяйства в России сильно изменились, объемы выполняемых работ по химической мелиорации стали недостаточными (Агропромышленный комплекс России в 2019 году, 2020; Охрана окружающей среды в России, 2020). При необходимом ежегодном уровне известкования равном 7–8 млн га, фактический уровень составляет менее 5 % от требуемого (Бакина и др., 2014). Подобная ситуация отмечается и в Республике Беларусь – в 2004 г. доля сильно- и среднекислых почв с рНKCl < 5.0 составляла всего 4.5% от общей площади пашни, а в 2020 г. – достигла 95% вследствие недостаточного известкования (Богдевич, 2023).

Предполагается, что выравнивание уровня кислотности почв возможно при использовании современных технологий, основанных на методах точного земледелия, данных дистанционного зондирования и геоинформационных систем.

Главным вопросом при переходе на детальных (внутри-польный) учет почвенных свойств, в том числе кислотности, заключается в целесообразности отбора большого количества образцов (около 100 проб с расстоянием не более 60–70 м (Hofman et al., 2021; Oliver et al., 2010). Проводимые ранее опыты на территории Беларуси на отдельно взятых полях показывали значительное снижение затрат “франко-почвы” по сравнению с установленным методом агрохимического обследования: с 5 611 до 2 807 долл. США для поля размером 106 га (Киндеев, 2022) и с 5 464 до 3 947 долл. США для 119 га (Воробей и др., 2024). Однако на сегодняшний день не определены ни вариограммы для отдельно взятых регионов и почвенных свойств, ни их характеристики, на основании которых возможно было бы экстраполировать результаты на другие сельскохозяйственные поля, что подразумевает необходимость накопления большого эмпирического материала.

Кроме этого, пока остается задача по определению оптимального места отбора проб – “закрытость” почвенного покрова не дает возможность создать репрезентативную сетку пробоотбора без знания о распределении свойств. Решением данной задачи может быть синтез геостатистических и дистанционных методов изучения почвенного покрова. Согласно одному из правил геостатистики (Oliver et al., 2010), которое гласит, что, если существует связь между свойствами почв или сельскохозяйственными культурами и вспомогательными данными, вариограммы последних могут указывать приблизительный масштаб изменений в первых. Исходя из вышесказанного можно предположить, что если определить достоверную взаимосвязь между, например, данными дистанционного зондирования Земли и распределением показателей почвенных свойств, то можно разработать первичную сеть мониторинга, которая будет со значительной долей вероятности соответствовать распределению показателей изучаемого свойства.

Так, в Казахстане на площади 5 236 га был проведен отбор образцов почв по гектарной сетке (20 уколов на один смешанный образец) с последующим их анализом на содержание фосфора. Полученные лабораторные данные использовались для проверки модели прогнозирования содержания фосфора, основанной на методах машинного обучения, 9 спектральных каналах и 5 вегетационных индексах. Результаты моделирования показали точность до 71.8% (Бекбаева и др., 2020), что позволяет предполагать возможность построения предварительной сетки отбора проб по данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Также высокая регрессионная зависимость наблюдается между данными ДЗЗ с влажностью (Савин и др., 2021) и гумусом (Малышевский и др., 2013). Однако остаются другие свойства, которые проявляются на снимках не так явно, и для каждого из которых необходимо подбирать предикторы, которые будут иметь высокую и значимую регрессионную зависимость.

Указанные вопросы определяют актуальность настоящего исследования и требуют решения следующих задач:

-

- обосновать снижение экономических затрат на известкование при использовании геостатистики для детального учета кислотности почв;

-

- определить с помощью корреляционного и регрессионного анализа возможность использования данных ДЗЗ для разработки сетей пробоотбора для установления кислотности почв;

-

- предложить новые схемы севооборотов для опытного хозяйства с учетом внутрипольной неоднородности кислотности почв.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

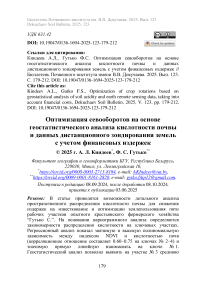

Исследования проводилось на территории действующего крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) “Гутько С.“ в 2023 г. в Барановичском районе Минской области Республики Беларусь (рис. 1). Значения NDVI были получены со снимков Landsat 8 (табл. 1), а цифровая почвенная карта составлена на основе районной почвенной карты масштаба 1 : 50 000.

Данная территория расположена в пределах Новогрудской возвышенности, которая входит в состав Западно-Белорусской подобласти Центрально-Белорусских возвышенностей и гряд. Но-вогрудская возвышенность представляет собой водораздел между неманским и минским потоками и характеризуется монолитностью очертаний и четкой ограниченностью глубокими речными долинами. В основном распространены красно-бурые моренные суглинки, супеси, часто рыхлые, сильно завалуненные, с россыпями галечно-валунного материала.

Важно отметить, что в Республике Беларусь дотации на известкование не выделяются частным фермерским хозяйствам, в связи с этим известкование проводилось только на ключевом участке № 1 в 2010 г., когда он принадлежал государственному сельскохозяйственно-промышленному комплексу.

На основании различий в площади пяти опытных участков была сгенерирована сетка пробоотбора в ArcGIS Pro с шагом в 70 м на участках № 1 и № 3, с шагом в 50 м на участке № 2, с шагом 40 м на участке № 4 и с шагом 20 м на участке № 5.

На опытном участке № 1 (99.1 га) было отобрано 198 почвенных образцов, на участке № 2 (19.5 га) – 82, на участке № 3 (50.2 га) – 105, № 4 (11.4 га) – 72 и № 5 (4.3 га) – 108. Суммарное количество точек составило 565. Отбор проб производился из слоя 0–20 см.

Значения pH KCl были получены потенциометрическим методом в лаборатории, согласно ГОСТу 26484-85 (Метод определения обменной кислотности, 1985).

Таблица 1. Севообороты и дата съемки элементарных участков КФХ “Гутько С.”

Table 1. Crop rotations and date of survey of elementary plots of the peasant farm “Gutko S.”

|

Год |

2021 |

2022 |

2023 (проведение исследования) |

||

|

Дата сьемки Landsat 8 |

17 июня / 15 июля / 14 августа |

12 июня / 17 июля / 24 августа |

25 июня / 12 июля / 16 августа |

||

|

Номер элементарного участка |

Возделываемая культура |

||||

|

ей И Н О ей О о О ей Л о § О К |

1 |

1.1 |

пшеница |

овес, |

ячмень |

|

1.2 |

тритикале |

многолетние травы |

многолетние травы |

||

|

1.3 |

ячмень |

кукуруза |

ячмень |

||

|

1.4 |

многолетние травы |

многолетние травы |

многолетние травы |

||

|

1.5 |

гречиха |

многолетние травы |

многолетние травы |

||

|

1.6 |

овес |

ячмень |

пшеница |

||

|

1.7 |

овес |

ячмень |

пшеница |

||

|

2 |

2.8 |

ячмень |

тритикале |

овес |

|

|

2.9 |

гречиха |

ячмень |

пшеница |

||

|

2.10 |

гречиха |

картофель |

картофель |

||

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

Год |

2021 |

2022 |

2023 (проведение исследования) |

||

|

Дата сьемки Landsat 8 |

17 июня / 15 июля / 14 августа |

12 июня / 17 июля / 24 августа |

25 июня / 12 июля / 16 августа |

||

|

Номер элементарного участка |

Возделываемая культура |

||||

|

ей И Н О ей О о О ей Л о S о К |

3 |

3.12 |

овес |

ячмень, |

тритикале |

|

3.14 |

ячмень |

пшеница |

овес |

||

|

3.15 |

пшеница |

ячмень |

тритикале |

||

|

3.16 |

овес |

гречиха |

тритикале |

||

|

3.17 |

ячмень |

пшеница |

ячмень |

||

|

3.18 |

гречиха |

овес |

гречиха |

||

|

4 |

4.13 |

ячмень |

овес |

гречиха |

|

|

5 |

5.11 |

тритикале |

овес |

гречиха |

|

Рис. 1. Среднеарифметические значения вегетационного индекса NDVI и почвенная карта КФХ “ Гутько С. ” в Барановичском административном районе Республики Беларусь.

Fig. 1. Vegetation index NDVI and soil map of the farm “Gutko S.” in the Baranovichi administrative region of the Republic of Belarus.

Примечание. 002.06.06.11 – дерново-карбонатные, развивающиеся на рыхлых древнеаллювиальных супесях, постилающиеся мощными песками с 0.5–1.0 м; 038.03.04.05 – дерново-подзолистые среднеоподзоленные, местами слабоэродированные, развивающиеся на рыхлых водно-ледниковых супесях, постилающиеся связными породами глубже 1.0 м; 038.03.06.04 – дерново-подзолистые среднеоподзоленные, местами слабоэродированные, развивающиеся на рыхлых водноледниковых супесях, постилающиеся связными породами с 0.5–1.0 м; 038.03.06.11 – дерново-подзолистые среднеоподзоленные, местами слабоэродированные, развивающиеся на рыхлых водно-ледниковых супесях, постилающиеся рыхлыми породами с 0.5–1.0 м; 229.03.07.01 – дерновые глеевые, развивающиеся на рыхлых водно-ледниковых мощных песках; 247.08.22.21 – торфянисто- и торфяно-глеевые, развивающиеся на древесно-осоково-тростниковых торфах.

Обработка полученных результатов проводилась в программных продуктах Microsoft Excel, где была выполнена проверка данных на нормальность распределения по методике Е.И. Пу-стыльника (Пустыльник, 1968) (формулы 1 и 2), и ArcGIS PRO, в котором проводился геостатистический анализ с использованием модулей Geostatistic Analyst.

ОА = 3 * / 6*(" -1 ) , (1)

А (n+1)*(n+3)

Ое = 5 *

\

24*п*(п-2)*(п-3) (п+1)2*(п+3)*(п+5)

где - О а — ошибка коэффициента асимметрии; О е - ошибка эксцесса; n – объем выборки.

Выявление макрокомпоненты варьирования проводилось с помощью инструмента “Анализ трендов” в модуле Geostatistical Analyst ArcGIS ArcMap. Данные инструмент строит линии наилучшего соответствия (полиномы) через проецируемые точки, показывая тренды в определенных направлениях. Если полиномы параллельны осям X и Y, то считается, что детерминированных трендов не обнаружено.

Кроме визуального сходства и экспертной оценки, качество вариограммного анализа оценивалось по значению средней ошибки прогноза (ME), среднеквадратичной ошибки (RMSE) и среднеквадратической нормированной погрешности (RMSS), являющихся количественными мерами точности подбора математической модели вариограммы к эмпирической, а также по показателю остаточной дисперсии.

Расчет необходимых затрат на закупку требуемого количества СаСО 3 проводился по инструкции, установленной в Республике Беларусь (Лапа и др., 2019), где определены необходимые дозы извести для каждой из групп кислотности с шагом 0.25. Для сравнения затрат на известкование земли опытных участков были разделены на элементарные участки по принципу их использования в севооборотах, для каждого рабочего участка была определена кислотность и рассчитаны нормы внесения доломитовой муки. Экономический эффект от внедрения методики геостатистическо-го анализа при оценке кислотности почвы на исследуемом участке рассчитывался исходя из площади, занимаемой контуром с соответствующим показателем pH KCl . Стоимость доломитовой муки на момент проведения исследования (2024 г.) составляла 12 долларов США, 4.8 – железнодорожный тариф, 10.0 – доставка на поле и внесение.

При оптимизации сети пробоотбора для учета внутриполь-ной неоднородности кислотности почвы использовалось одно из правил геостатистики, заключающееся в том, что при наличии сильной взаимосвязи между показателями пространственная структура одной переменной будет соответствовать другой (Oliver et al., 2010).

Одним из наиболее популярных индексов, рассчитывающихся по аэрофотоснимкам, является нормированный вегетационный индекс (NDVI). Данный индекс уже применялся для оценки почвенных свойств (Бекбаева и др., 2020; Савин и др., 2015) и как индикатор качества пахотных почв (Хутуев и др., 2024). Также проведенный анализ показал, что из пяти полей на четырех наблюдается значимая полиноминальная взаимосвязь, корреляционное отношение составляет 0.64, 0.60, 0.75 и 0.65 соответственно, что говорит о средней силе взаимосвязи на участках № 2, 3, 5 и сильной – на участке № 4, что позволяет использовать данный индекс как предиктор для оптимизации первичной сетки отбора проб.

При корреляционном и регрессионном анализе использовалось среднеарифметическое значение индекса, полученное за три года в летний период (всего 9 снимков). В качестве основы для размещения точек в оптимизированной сети пробоотбора предлагается использовать среднеквадратические ошибки индекса, полученные с помощью стохастического моделирования Гаусса, рассчитанные по 100 реализациям (считается оптимальным количеством для репрезентативных результатов) (Основные концепции геостатистических имитаций, 2021).

Стохастическое моделирование основывается на интерполяционных поверхностях простого кригинга (в данном случае индекса NDVI), картограмма которого загружается в инструмент, после чего задается количество реализаций. Отличительной чертой стохастического моделирования является сохранение статистической структуры данных в каждой из ячеек растра и отсутствие “сглаживания”, которое характерно для всех интерполяторов вида “кригинга”. Наличие ячеистой структуры позволяет для каждой ячейки рассчитывать среднеквадратические ошибки NDVI. После чего картограмма среднеквадратических ошибок используется в качестве весов для размещения новых точек пробо-отбора: чем больше ошибка, тем больше вероятность, что там будет установлена точка.

Разработка севооборотов проводилась с учетом истории полей за период с 2015–2024 гг. Ввиду особых высокоточных требований к сельскохозяйственной технике (системы высокоточного позиционирования, автоматизированные системы рулевого управления, системы интеграции, внесения с переменной скоростью), необходимой для осуществления сельскохозяйственных операций в рамках точного земледелия, упор был сделан именно на существующие рабочие участки, так как техника в хозяйстве рассчитана на обработку участков именно такой площади (5–15 га).

Принимая во внимание специализацию фермерского хозяйства – зерновые культуры и травы, были разработаны зерновые и зернотравные севообороты с учетом кислотности каждого отдель- ного рабочего участка, согласно техническому регламенту возделывания культур (Привалов и др. 2022).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Построение высокоточных картограмм распределения почвенных свойств с анализом их пространственной структуры возможно при использовании геостатистического анализа, подразумевающего нормальное или приближенное к нормальному распределение исследуемых данных.

Статистическая обработка значений кислотности для 5 исследуемых участков показала, что в данных имеется ряд отклонений от нормального распределения.

Эксцесс у участков № 2–4 колеблется от -0.62 до -0.016 и не превышает своих среднеквадратических ошибок (от +/-0.73 до =/-0.79), в свою очередь, на поле № 1 значение эксцесса равняется -0.76, что незначительно превышает пороговое значение (+/-0.65) и говорит о необходимости преобразования данных для данной выборки.

Обратная ситуация наблюдается у коэффициентов асимметрии: участок № 1 имеет значение приближенное к нулю (0.08), а на остальных участках составляет от 0.48 до 0.90 при пороговых значениях от +/-0.38 до +/-0.43, что также подтверждает необходимость приведения выборок к нормальному распределению.

Пространственная проверка данных показала отсутствие явной макрокомпоненты варьирования, поэтому удаление трендов не проводилось. Декластеризация данных в связи с равномерным размещением точек пробоотбора также не потребовалась.

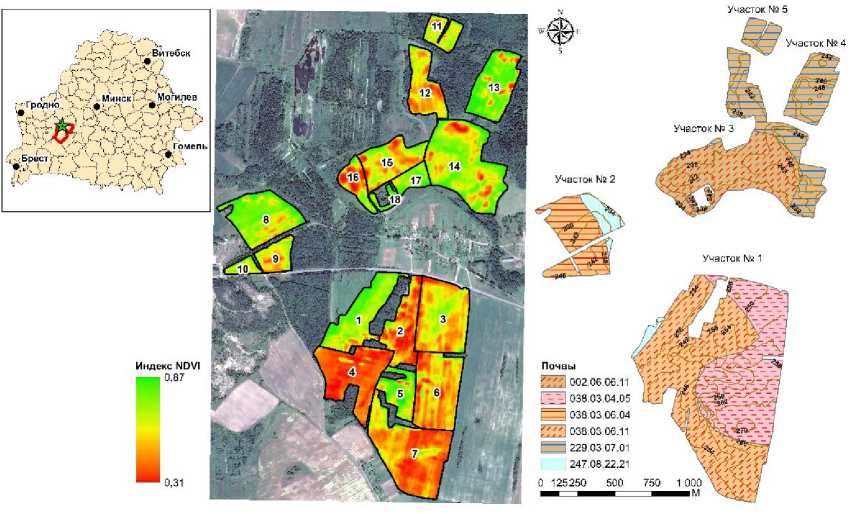

Результаты предварительной проверки и обработки выборок были учтены при подборе математических моделей вариограмм к эмпирическим графикам, представленным на рисунке 2.

Сравнение ошибок прогноза и остаточной дисперсии между выбранными вариограммами и наиболее популярными (сферическая и экспоненциальная) приведено в таблице 2.

В связи с незначительными отличиями в ошибках прогноза, основным критерием для выбора той или иной математической модели или их сочетаний послужил показатель остаточной дисперсии, отражающий долю микрокомпоненты варьирования, которая была не за-картографирована.

Пространственное распределение кислотности на первом участке описывается одной устойчивой моделью вариограммы и характеризуется постепенным возрастанием дисперсии при увеличении расстояния практически без отклонений. Можно выделить диапазон от 300 до 450 м, где наблюдается незначительный спад значений с последующим увеличением. Данный диапазон соответствует расстоянию между вершинами холмов, а также длинам склонов на участке, что дает основание предполагать относительную схожесть значений кислотности на указанных расстояниях.

Рис. 2. Вариограммы рабочих участков КФХ “Гутько С.”.

Fig. 2. Variograms of working areas on the farm “Gutko S.”

Табл. 2. Показатели ошибок прогноза вариограмм рабочих участков КФХ “Гутько С.”

Table 2. Indicators of errors in the forecast of variograms of working areas of the peasant farm “Gutko S.”

|

Рабочий участок |

Вариограммы |

Средняя ошибка прогноза (ME) |

Среднеквадратическая ошибка прогноза (RMSE) |

Среднеквадратическая нормированная погрешность (RMSS) |

Ост. дисперсия, % |

|

1 |

Устойчивая |

0.0041 |

0.4847 |

0.9517 |

0.00 |

|

Экспоненциальная |

0.0033 |

0.4889 |

0.9328 |

0.00 |

|

|

Сферическая |

0.0016 |

0.4996 |

0.8999 |

0.00 |

|

|

2 |

Экспоненциальная/ Экспоненциальная/J-Бесселя |

-0.0366 |

0.6854 |

1.0847 |

13.4 |

|

Экспоненциальная |

-0.0304 |

0.7185 |

1.0707 |

91.1 |

|

|

Сферическая |

-0.0289 |

0.7215 |

1.0663 |

72.9 |

|

|

3 |

Экспоненциальная/Эффекта дыры |

-0.0043 |

0.8823 |

1.0929 |

29.9 |

|

Экспоненциальная |

0.0027 |

0.8751 |

1.0682 |

80.7 |

|

|

Сферическая |

0.0036 |

0.8706 |

1.0460 |

61.2 |

|

|

4 |

Круговая |

0.0043 |

0.8138 |

0.9252 |

47.6 |

|

Экспоненциальная |

0.0025 |

0.8530 |

0.9165 |

18.8 |

|

|

Сферическая |

0.0050 |

0.7981 |

0.9211 |

11.3 |

|

|

5 |

Сферическая/Круговая/Эффекта дыры |

-0.0053 |

0.4181 |

0.9311 |

0.00 |

|

Экспоненциальная |

-0.0001 |

0.4951 |

0.9490 |

22.7 |

|

|

Сферическая |

0.0018 |

0.5378 |

0.9562 |

50.0 |

Более сложная структура выявлена на ключевом участке № 2, где для максимального уменьшения наггет-эффекта и неучтенной части варьирования понадобилось использование 3 вариограмм – 2 экспоненциальных и 1 j-Бесселя. Экспоненциальные вариограммы позволяют учитывать автокорреляционные взаимосвязи на всем участке (600 м), а j-Бесселя улавливает колебания на малых дистанциях – до 150 м. Также на участке присутствует незначительная анизотропия по направлению с юго-запада на северо-восток, что соответствует направлению склона.

Кислотность на третьем поле характеризует вариограммой j-Бесселя и экспоненциальной, а также относительно высоким значением наггет-эффекта (0.258), что говорит об имеющихся “шумах”, которые не будут учтены в итоговой картограмме. Наблюдается резкий рост дисперсии на расстояниях 670–840 м, что указывает на резкие изменения факторов, влияющих на кислотность почвы данного поля.

Лучшей моделью для четвертого участка является сферическая вариограмма, позволяющая минимизировать долю микрокомпоненты варьирования. В отличие от остальных полей, на данной территории присутствуют резкие скачки дисперсии, что подчеркивает многофакторное воздействие при формировании кислотности. На 80–130 м наблюдается резкий подъем значений, после чего происходит плавный спад до 300–350 м, резкий подъем на 430 м с последующим снижением. Предположительно, такие колебания связаны с микроизменениями рельефа, влиянием растительности, а именно – игольчатого опада от сосняка, расположенного по границе поля, который подкисляет почву, а также с незначительной площадью участка и слабым гомогенизирующим антропогенным воздействием.

Последний ключевой участок является наименьшим по площади, однако для описания пространственного варьирования кислотности понадобилось использование также трех вариограмм – сферической, круговой и с эффектом дыры, – позволяющих улавливать взаимосвязь между точками на всем участке (240 м). В целом вариограмма характеризуется постепенным увеличением, незначительными колебаниями на расстояниях 200–220 м и наличием анизотропии. При этом анизотропия присутствует у сферической вариограммы на расстояниях до 40–45 м (на рисунке 2 отражено через расхождения вариограмм по направлениям) по направлению “юго-запад – северо-восток”, а также у круговой диаграммы, но уже по направлению “север – юг” и с расстоянием в 140–150 м.

Подобранные вариограммы дают представление о пространственном варьировании кислотности и расстояниях протекания различных почвенно-геохимических процессов, влияющих на итоговый результат. Вместе с тем по основным показателям вариограмм представляется возможным оценить качество итоговых картограмм и силу пространственной автокорреляции (табл. 3).

Таблица 3. Параметры моделей вариограмм опытных участках

Table 3. Parameters of variogram models for experimental plots

|

о н г ^ |

5 о S |

ч |

о и н а» И |

и + о и о а о в |

S Я |

О чи |

|

1 |

устойчивая |

70 |

0 |

0.4571 |

840 |

0.00 |

|

2 |

экспоненциальная/ экспоненциальная/ j-Бесселя |

50 |

0.086 |

0.642 |

600/600/123 |

13.4 |

|

3 |

экспоненциальная/ j-Бесселя |

70 |

0.258 |

0.862 |

840/133 |

29.9 |

|

4 |

сферическая |

40 |

0.108 |

0.960 |

78.6 |

11.3 |

|

5 |

сферическая/ круговая/ эффекта дыры |

20 |

0.000 |

0.652 |

114/240/43.6 |

0.00 |

Для участков № 1 и № 5 остаточная дисперсия равняется нулю, что говорит об очень сильной пространственной зависимости и о минимизации “шумов”. Три вариограммы на пятом ключе описывают варьирование на расстояниях в 43.6 м (вариограмма с эффектом дыры), в 114 м – сферическая и в 240 м – круговая.

Поля № 2 и № 4 характеризуются сильной пространственной зависимостью и незначительной долей наггет-эффекта (13.4 и 11.3% соответственно). Автокорреляция на участке № 4 присутствует до 78.6 м, что составляет 16.3% от всей территории. На ключе № 2 ранг у вариограммы j-Бесселя составляет 123 м, однако наличие двух экспоненциальных вариограмм позволяют улавливать взаимосвязи на всем участке (640 м).

Показатели вариограммы кислотности на третьем поле отражают среднюю пространственную зависимость (остаточная дисперсия 29.9%), что говорит о практически 30% шумов, которые не будут отражены при построении картограмм.

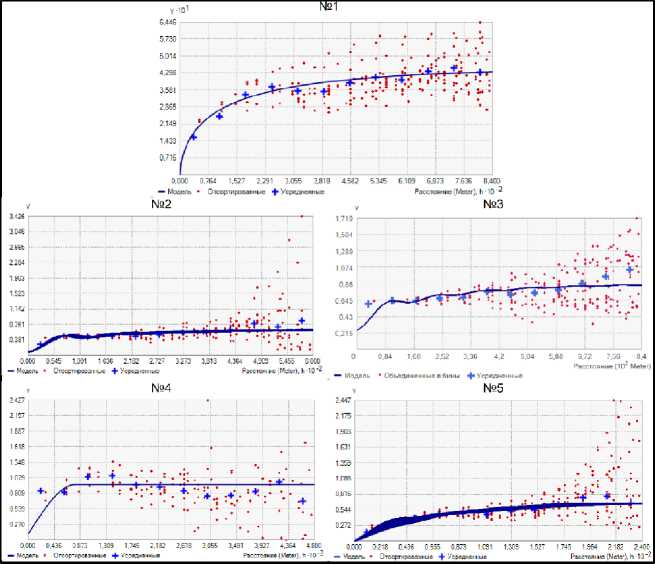

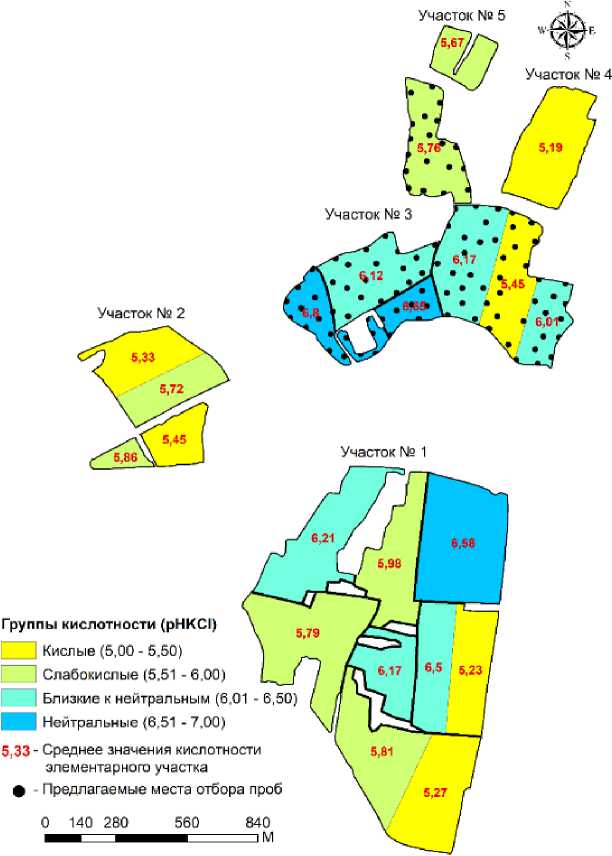

Основываясь на показателях вариограмм, можно утверждать, что картограммы (рис. 3), полученные с их использованием, будут иметь высокую точность и могут быть использованы в дальнейшем анализе и расчетах.

На рисунке 3 также представлена картограмма кислотности по элементарным участкам хозяйства, которые применяются в настоящее время при агрохимическом обследовании сельскохозяйственных земель Беларуси. Данные картограммы позволяют визуально оценить, насколько сильно такой подход генерализирует внутреннюю неоднородность полей. В связи с этим дальнейший анализ будет проводиться по картограммам, полученным по методике геостатистического подхода.

Восточная и центральная части участка № 1 представлены дерново-подзолистой сильно- и среднеоподзоленной, местами слабоэродированной почвой на легких водно-ледниковых суглинках с нейтральной реакцией среды (рН KCl 6.51–7.00), близкой к нейтральной (6.01–6.50) и слабокислой (5.51–6.00). Западная и южная части представлены дерново-подзолистой слабооподзолен-ной, местами слабоэродированной почвой на рыхлых водноледниковых супесях, почва в основном является среднекислой (4.51–5.00), кислой (5.01–5.50) и слабокислой (5.51–6.00), что сопоставимо с естественным уровнем кислотности для данной почвы в условиях Беларуси.

Выделяется северо-западная часть поля с кислотностью близкой к нейтральной (6.01–6.50) и нейтральной (6.51–7.00), на которой было проведено известкование почв. На крайнем северо- западе расположена область торфянисто- и торфяно-глеевых почв, преимущественно на осоковых, осоково-тростниковых и древесно-осоково-тростниковых торфах, которые характеризуются как слабокислые (5.51–6.00). На возвышенных местах исследуемого участках наблюдается нейтральная (6.51–7.00) и слабощелочная (более 7.01) реакция среды, что объясняется выходом водноледниковой карбонатной морены. Схожесть протекания геохимических процессов на возвышенностях также подтверждает расстояния уменьшения дисперсии, выявленные по вариограмме.

Рис. 3. Картограммы кислотности почв рабочих участков КФХ “Гутько С.”, построенные по методике: 1) геостатистического подхода; 2) агрохимического обследования земель Беларуси.

Fig. 3. Cartograms of soil acidity in working areas of farm “Gutko S.” developed according to: 1) geostatistical approach; 2) agrochemical survey of lands in Belarus.

На опытном участке № 2 преобладают дерново-подзолистые слабооподзоленные, местами слабоэродированные на рыхлых водно-ледниковых супесях почвы, согласно полученной картограмме, они имеют более кислую реакцию среды (рН KCl менее 5.50), что объясняется меньшим уровнем известкования на данной территории, а также большим массивом торфянисто-глеевых почв с более низкими значениями рН KCl.

Ключевой участок № 3 характеризуется значительной дифференциацией кислотности: обнаружились как ареалы среднекислых почв (pH KCl 4.50–5.00), приуроченных к дерново-глеевым на востоке участка, так и ареалы щелочных (pH KCl 7.00–7.50) и среднещелочных (pH KCl более 7.50) почв, сконцентрированных в западной части территории, где значительно дольше велась обработка земель. Стоит отметить, что расстояние между данными ареалами составляет около 670 м, объясняя резкий рост дисперсии на вариограмме.

На всех трех участках также можно выделить ареалы щелочных почв, расположенных на вершинах склонов, что является следствием близкого залегания подстилающих пород, представленных карбонатной мореной.

Ключевые участка № 4 и 5 расположены в непосредственной близости друг от друга и были включены в сельскохозяйственное использование последними, в связи с этим на них сохранилась природная гетерогенность кислотности. Наиболее ярко это представлено на ключевом участке № 4, где наблюдается максимальная кислотность из всех опытных полей (pH KCl менее 4.50), при этом в непосредственной близости располагаются ареалы слабощелочных почв (pH KCl более 6.50), что визуально показывают скачки дисперсии на вариограмме на соответствующих расстояниях в 80–90 м.

Выявленная высокая степень неоднородности кислотности почв (на всех участках наблюдается от 5 групп кислотности, даже на полях площадью менее 10 га (ключ № 4 и № 5)) позволяет утверждать, что классические методы агрохимического обследования при известковании почв не будут учитывать внутрипольную неоднородность и, как следствие, приведут к нерациональному использованию мелиоранта (СаСО3), а также к еще большим раз- личиям и в результате – к потере урожая. Для доказательства данного утверждения была составлена ведомость затрат на известкование земель с учетом закупки, транспортировки и внесения мелиоранта (табл. 4).

Согласно сводной ведомости по затратам на известкование земель КФХ “Гутько С.”, внесение доломитовой муки методом отбора единичного образца в одной точке гораздо дешевле, чем методом агрохимических обследований с формированием одного смешанного образца с элементарных участков, что позволяет экономить денежные средства хозяйства в размере около 1 200 долларов США. На всех участках, кроме № 3, метод грида значительно уменьшает объемы внесения СaCO 3 . Но при этом на участке № 3 наблюдается обратная ситуация. Это говорит о том, что имеются значительные колебания кислотности почвы, которые нельзя увидеть при проведении агрохимического обследования, и это приведет к увеличению внесения доломитовой муки на данном участке. Несмотря на увеличение затрат, детальное (точечное) внесение мелиоранта позволит выровнять природную гетерогенность и повысить эффективность использования земель за счет увеличения урожайности.

Таблица 4. Сводная ведомость по затратам на известкования земель КФХ “Гутько С.”

Table 4. Summary statement of costs for liming the lands of the peasant farm “Gutko S.”

|

Номер участка |

Агрохимическое обследование |

Метод грида |

Дельта |

|||

|

СaCO 3 , тонн |

Затраты, $ США |

СaCO 3 , тонн |

Затраты, $ США |

СaCO 3 , тонн |

Затраты, $ США |

|

|

1 |

150.3 |

1803.6 |

90.2 |

1082.4 |

60.1 |

721.2 |

|

2 |

61.3 |

735.6 |

12.7 |

151.8 |

48.6 |

583.2 |

|

3 |

21.0 |

252.0 |

32.7 |

392.3 |

-11.7 |

-140.4 |

|

4 |

39.9 |

478.8 |

38.4 |

460.8 |

1.5 |

18 |

|

5 |

10.8 |

129.6 |

6.9 |

82.8 |

3.9 |

46.8 |

|

Сумма |

283.3 |

3339.6 |

180.9 |

2170.1 |

102.4 |

1228.8 |

Также стоит учесть, что 29.9% микронеоднородности кислотности на поле № 3 не было отражено на итоговой картограмме, в связи с этим можно предположить, что при увеличении точек пробоотбора повысится точность картографирования. Однако обычное добавление точек по полю посредством уменьшения лага между ними может быть экономически нецелесообразно. В таком случае возможным решением является оптимизация имеющейся сети мониторинга с незначительным увеличением точек только в случаях объективной необходимости.

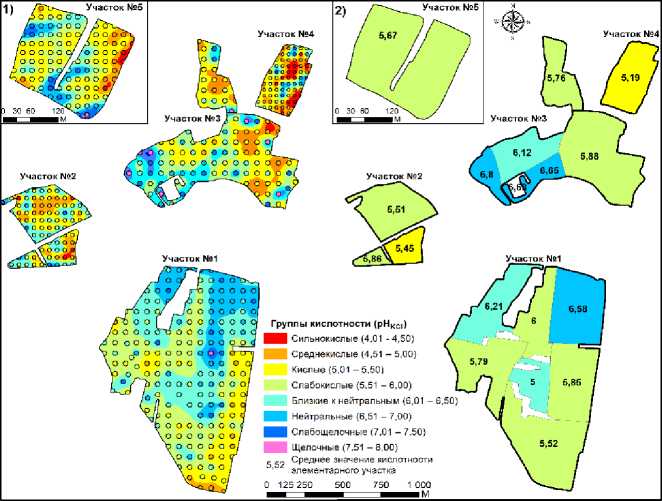

Для оптимизации сети пробоотбора предлагается использовать вегетационный индекс NDVI, который, в случае подтверждения взаимосвязи с кислотностью (рис. 4), может быть использован в качестве предиктора для размещения точек отбора.

На ключевом участке № 3 применяется полиноминальная функция 4-го порядка, однако, как и на других графиках, заметна тенденция к снижению NDVI на кислых и щелочных почвах, что подтверждает закон оптимума. Ключевой участок № 1 характеризуется прямой линейной взаимосвязью (коэффициент корреляция 0.529), что объясняется отсутствием кислых почв и незначительным количеством контуров щелочных.

Наблюдается снижение взаимосвязи на участках с более расчлененным рельефом, что объясняется влиянием на рост культур эрозионных процессов, экспозиции склонов и др. Кроме того, важным фактором выступают возделываемые культуры: некоторые из них предпочитают более кислые почвы (многолетние травы, гречиха), другие – близкие к нейтральным (ячмень, кукуруза, пшеница), что также влияет на результаты регрессионного анализа.

На основании информации о детальном распределении кислотности почвы, вегетационного индекса, отражающего продуктивность земель, а также о конфигурации рабочих участков было предложено оптимизировать некоторые из них и разделить на более мелкие для повышения эффективности производства (рис. 5), а для участка № 3 (выбран в связи с высокой остаточной дисперсией) – разработать новую сетку отбора проб.

Ввиду особых высокоточных требований к сельскохозяйственной технике, необходимой для осуществления сельскохозяй- ственных операций в рамках точного земледелия, упор был сделан именно на существующие элементарные участки (ЭУ), так как техника хозяйства рассчитана на обработку участков именно такой площади (5–15 га).

Для полученных элементарных участков предлагается ввести новые севообороты с целью оптимизации производства, которые учитывают средневзвешенные значения кислотности (табл. 5).

Рис. 4. Графики регрессионной зависимости кислотности почв и NDVI рабочих участков КФХ “ Гутько С. ” .

Fig. 4. Regression graphs of soil acidity and NDVI of fields on the farm “Gutko S.”.

Рис. 5. Предлагаемая схема размещения

КФХ “Гутько С.”.

элементарных участков

Fig. 5. Proposed layout of elementary plots of the farm “Gutko S.”.

Таблица 5. Предлагаемые севообороты КФХ “Гутько С.“

Table 5. Proposed crop rotations for the peasant farm “Gudkov S.”

|

рН KCl |

Севообороты |

||||

|

5.01–5.50 |

многолетние травы |

овес |

тритикале |

многолетние травы |

многолетние травы |

|

5.51–6.00 |

тритикале |

овес |

однолетние травы |

гречиха |

овес |

|

6.01–6.50 |

пшеница |

овес |

кукуруза |

ячмень |

тритикале |

|

6.51–7.00 |

ячмень |

тритикале |

кукуруза |

ячмень |

овес |

Овес и тритикале менее требовательны к кислотности почвы, что позволяет получать высокие урожаи на кислых почвах. Элементарные участки с кислотностью 5.01–5.50 предлагается использовать под зернотравный севооборот с чередованием следующих культур: овес – тритикале – многолетние травы (3 года).

ЭУ с рН KCl 5.51–6.00 – под зернотравный севооборот с таким чередованием: тритикале – овес – однолетние травы – гречиха – овес. Гречиха также не сильно требовательна к кислотности почвы (5–6.5) и способствует обогащению верхних горизонтов питательными элементами за счет их поступления из нижележащих.

Для участков с рН KCl 6.01–6.50: пшеница – овес – кукуруза – ячмень – тритикале. Пшеница, ячмень и кукуруза более требовательны к питательным веществам, макро-, микроудобрениям, содержанию гумуса, внесению органических удобрений. Эти культуры предпочитают кислотность в диапазоне 6.0–6.5.

ВЫВОДЫ

В целом вариограммный анализ показал, что пространственная структура кислотности почв на исследуемых участках является следствием комплексного воздействия факторов почвообразования, при этом на участках №№ 1–3 превалирует влияние подстилающей породы вследствие близкого залегания карбонатной морены. Повышенная дифференциация значений pHKCl на участке № 3 (от среднекислых почв на востоке территории до среднещелочных на западе) связана со значительно большим ан- тропогенным воздействием, вызванным более долгой историей сельскохозяйственного использования данной части участка (с XIX в.), что подтверждается высокими значениями дисперсии на расстояниях в 670 м.

Ключевые участки № 4 и № 5 вследствие меньшего гомогенизирующего влияния сохранили природную гетерогенность, что подтверждается вариограммами. На участке № 4 присутствует резкий подъем значений дисперсии на расстояниях 80–130 м, после чего происходит плавный спад до 300–350 м, резкий подъем на 430 м с последующим снижением.

Таким образом, вариограммный анализ позволяет четко определять расстояния протекания схожих (уменьшение дисперсии) и различных (ее увеличение) почвенно-геохимических процессов на территории, а также факторы влияния на изучаемое свойство.

Полученные картограммы с высокой точностью отражают реальную картину распределения кислотности вследствие низкой остаточной дисперсии и отсутствия “шумов” (исключение участок № 3, где 29.9% неоднородности не было учтено), что позволило рассчитать реальную потребность в известковании. Результаты показывают, что затраты на известкование земель КФХ с использованием детальных картограмм меньше, чем методом элементарных участков, что позволяет экономить денежные средства хозяйства в расчете “франко-почва” в размере 1 200 долларов США, что подтверждает результаты ранее проводимых исследований на других участках (Воробей и др., 2024; Киндеев, 2022).

Использование данных дистанционного зондирования в качестве вспомогательных предикторов для предварительного исследования территории и оптимизации сетей пробоотбора возможно, но требует четкого подбора показателей. Индекс NDVI показал значимую, а в ряде случаев высокую полиноминальную взаимосвязь с кислотностью (корреляционное отношение от 0.60 до 0.75 на ключах № 2–4) и прямую линейную взаимосвязь на ключе № 1 (0.56), тем самым доказывая, что оптимальные значения рНKCl варьируют от 5.0 до 6.0. В свою очередь, большой разброс значений на графиках показывает, что при одном значении кислотности могут быть разные значения NDVI, что говорит о влиянии других факторов на всхожесть культур.

Предполагается, что новая сетка пробоотбора, построенная на основе индекса NDVI, позволит учесть больший процент внутренней пространственной неоднородности кислотности почвы и увеличит точность картограммы на ключевом участке № 3, что является одним из направлений дальнейших исследований.

Учет пространственного распределения кислотности почв, всхожести культур на основании индекса NDVI и истории полей позволил предложить новые схемы элементарных участков с севооборотами, учитывающими кислотность почвенного покрова.

Полученные результаты позволяют косвенно подтвердить возможность дальнейшего развития в области использования индексов, основанных на спектрально-отражательной способности почв, как дополнительных предикторов при цифровом картографировании почвенных свойств, что также согласуется с недавними исследованиями концепции линии почв для картографирования и мониторинга почв (Савин и др., 2025).

Важно отметить, что предложенное деление рабочих участков на элементарные не в полной мере соответствует принципам точного земледелия и ориентировано на имеющиеся возможности сельскохозяйственной техники.