Оптимизация состава смесевых биотоплив на основе растительных масел для дизельных двигателей

Автор: Марков Владимир Анатольевич, Маркова Вера Владимировна, Сивачв Владислав Максимович, Сивачв Станислав Максимович

Журнал: НБИ технологии @nbi-technologies

Рубрика: Технико-технологические инновации

Статья в выпуске: 4 (13), 2014 года.

Бесплатный доступ

Показаны преимущества использования биотоплив на основе растительных масел в дизельных двигателях. Предложены методики определения оптимального состава смесевых топлив, содержащих нефтяное дизельное топливо и метиловый эфир рапсового масла. С использованием предложенных методик проведены оптимизационные расчеты состава таких смесевых топлив для дизельного двигателя типа Д-245.12С. Показано, что среди исследуемых смесевых биотоплив наилучшими экологическими характеристиками обладает смесь, содержащая 60 % нефтяного дизельного топлива и 40 % метилового эфира рапсового масла. Еще лучшие экологические характеристики достигаются при регулировании состава такой смеси в соответствии с изменениями частоты вращения вала двигателя и нагрузки на двигатель

Дизельный двигатель, нефтяное дизельное топливо, рапсовое масло, метиловый эфир рапсового масла, смесевое биотопливо, экологические характеристики, токсичность отработавших газов

Короткий адрес: https://sciup.org/14968352

IDR: 14968352 | УДК: 621.436,665.11 | DOI: 10.15688/jvolsu10.2014.4.10

Текст научной статьи Оптимизация состава смесевых биотоплив на основе растительных масел для дизельных двигателей

DOI:

В настоящее время основная часть моторных топлив производится из полезных ископаемых, в основном из нефти. Вместе с тем наряду с нефтяными топливами все большее применение находят и другие виды топлива, называемые альтернативными [1; 4]. К 2020 г. в Европе планируется перевести около четверти (23 %) всего автомобильного парка Европы на альтернативные топлива: природный газ – 10 % (23,5 млн автомобилей), биогаз – 8 % (18,8 млн автомобилей), водород (топливные элементы) – 5 % (11,7 млн автомобилей). Повышенный интерес к проблеме использования альтернативных топлив в двигателях внутреннего сгорания обусловлен как истощением нефтяных ресурсов и повышением цен на нефть и нефтепродукты, так и назревшей необходимостью решения острых экологических проблем, вызванных быстрым ростом числа транспортных средств.

Необходимо отметить перспективность использования альтернативных топлив, производимых их возобновляемых сырьевых ресурсов. В качестве сырья для производства моторных топлив могут быть использованы отходы лесозаготовки и лесопереработки, древесина, продукты и отходы сельскохозяйственного производства, отходы пищевой промышленности, биогазы, водоросли и другие морские биоресурсы. Использование топлив растительного происхождения обеспечивает кругооборот углекислого газа в атмосфере, поскольку при сжигании биотоплив в двигателях внутреннего сгорания в атмосферу выбрасывается примерно такое же количество углекислого газа, которое поглощается в процессе выращивания сырья для производства биотоплива. Это приводит к уменьшению выброса в атмосферу парниковых газов и предотвращению парникового эффекта, способствующего глобальному потеплению и возникновению различных природных аномалий.

Применительно к наиболее экономичным двигателям внутреннего сгорания – дизельным двигателям (дизелям) наиболее перспек- тивными считаются топлива, производимые из растительных масел. Цена этих топлив соизмерима с ценой нефтяных топлив, а в ряде случаев – даже ниже. Для условий европейской части России наиболее предпочтительными являются топлива на основе рапсового масла. Использование таких биотоплив позволит не только заместить нефтяные моторные топлива альтернативными, но и улучшить показатели токсичности отработавших газов (ОГ). При работе дизелей на биотопливах, как правило, отмечается заметное уменьшение эмиссии токсичных компонентов ОГ. В первую очередь это относится к дымности ОГ и выбросам других продуктов неполного сгорания топлива, число которых при использовании биотоплив снижается в 1,5–2 раза.

Следует отметить, что по своим физикохимическим свойствам биотоплива ближе к дизельным топливам, чем к бензинам: они имеют сравнительно высокие плотность и вязкость, плохую испаряемость. Поэтому их использование возможно лишь в дизелях, отличающихся меньшей чувствительностью к свойствам применяемого топлива. К тому же дизели, работающие с большой степенью сжатия и повышенными значениями коэффициента избытка воздуха, характеризуются лучшими показателями топливной экономичности и токсичности ОГ. Вместе с тем биотоплива имеют физико-химические свойства, отличающиеся от свойств нефтяного дизельного топлива (ДТ). Поэтому при переводе двигателей, изначально адаптированных к работе на ДТ, на биотоплива, возникает ряд проблем, связанных с организацией рабочих процессов, в первую очередь – топливоподачи, распыливания топлива, смесеобразования и сгорания. При этом возможно нарушение исходных регулировок дизелей, ухудшение ряда эксплуатационных показателей, увеличение износа деталей двигателей и уменьшение ресурса их работы. Одной из проблем, возникающих при адаптации дизелей к работе на смесевых биотопливах, явля- ется выбор состава этих смесей. Опубликованные в технической литературе данные, в частности в работах [2; 5; 6; 9–11], не позволяют однозначно определить наиболее предпочтительный состав смесевых биотоплив.

На современном этапе развития двигате-лестроения важнейшим показателем работы дизелей является токсичность их ОГ, то есть выбросы в атмосферу нормируемых токсичных компонентов – оксидов азота NO х , монооксида углерода СО, несгоревших углеводородов СН х и твердых частиц, основными компонентами которых является сажа (углерод С) [3; 7; 8]. Это обусловлено как ухудшением экологической обстановки, так и ужесточением требований, предъявляемых к двигателям внутреннего сгорания нормативными документами на токсичность ОГ. Недостаточно высокие экологические показатели дизелей, работающих на нефтяных ДТ, также являются побудительной причиной к более широкому использованию биотоплив. Как отмечено выше, наибольшее применение нашло рапсовое масло, но возможно использование и других растительных масел (подсолнечного, соевого и др.) [4].

Для использования в сельской местности (непосредственно на месте производства растительного масла) предпочтительным представляется применение в качестве моторного топлива чистого растительного масла или его смесей с нефтяным дизельным топливом. В этом случае исключаются затраты на транспортировку масла и его переработку. Для централизованного снабжения городского автотранспорта более целесообразно использование метиловых или этиловых эфиров указанных растительных масел. Более дешевыми являются метиловые эфиры растительных масел.

Эфиры растительных масел получают с использованием реакций этерификации и переэтерификации. Реакция переэтерификации рапсового масла метанолом С2Н5ОН в присутствии катализатора – едкого калия КОН протекает при температурах от 80 до 90 оС [там же]. Эта реакция происходит в три стадии – с распадом триацилглицеридов жирных кислот растительных масел с образованием диацилглицеридов, затем моноацилглицеридов и, наконец, с расщеплением последних с образованием метиловых эфиров жирных кис- лот рапсового масла и глицерина. При переэтерификации из 1 040 килограмм рапсового масла и 144 килограмм метанола получают 1 тонну метилового эфира рапсового масла (МЭРМ) и 200 килограмм глицерина.

Физико-химические свойства МЭРМ приближены к свойствам нефтяных ДТ. В первую очередь это относится к вязкости МЭРМ, вязкость которого на порядок меньше вязкости исходного рапсового масла. Этот эфир целесообразно применять в смесях с нефтяным ДТ. В этом случае МЭРМ можно рассматривать как кислородсодержащую присадку, улучшающую экологические характеристики нефтепродуктов. Однако недостаточно изученной является проблема выбора оптимального состава такого смесевого биотоплива.

При проведении аналитических исследований по определению оптимального состава смесевого биотоплива в качестве наиболее перспективных моторных топлив рассмотрены смеси нефтяного ДТ по ГОСТ 305-82 и МЭРМ. Для получения исходных данных для расчетов оптимального состава этих смесей проведены экспериментальные исследования дизеля типа Д-245.12С (4 ЧН 11/12,5) Минского моторного завода. Исследуемый четырехцилиндровый дизель с турбонаддувом имел рабочий объем iV = 4,32 л, степень сжатия e = 16, мощность Nе = 80 кВт при частоте вращения коленчатого вала n = 2400 мин-1. В этом дизеле с полуразделенной камерой сгорания (КС) типа ЦНИДИ организовано объемно-пленочное (пристеночное) смесеобразование с частичным попаданием топливного факела на горячие боковые стенки КС, прилегающие к горловине. Дизель оснащен топливной аппаратурой разделенного типа, включающей рядный топливный насос высокого давления (ТНВД) типа PP4M10U1f фирмы Motorpal и форсунки типа DOP 119S534 фирмы Motorpal с пятью сопловыми отверстиями диаметром d р = 0,34 мм и проходным сечением m р f р = 0,250 мм2. Форсунки были отрегулированы на давление начала впрыскивания р фо = 21,5 МПа. Более подробное описание конструктивных особенностей исследуемого дизеля приведены в работе [4].

Дизель Д-245.12С исследовался с установочным углом опережения впрыскивания топлива q = 13o поворота коленчатого вала до верхней мертвой точки и неизменным положением упора дозирующей рейки ТНВД. Исследуемый дизель работал на нефтяном ДТ и смесях нефтяного ДТ и МЭРМ с концентрацией последнего 0 до 60 % (объемное содержание МЭРМ). В таблице 1 представлены некоторые физико-химические свойства указанных топлив.

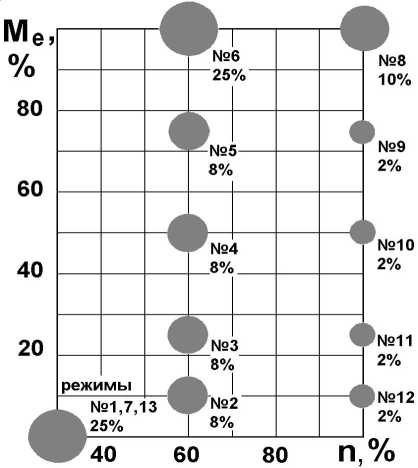

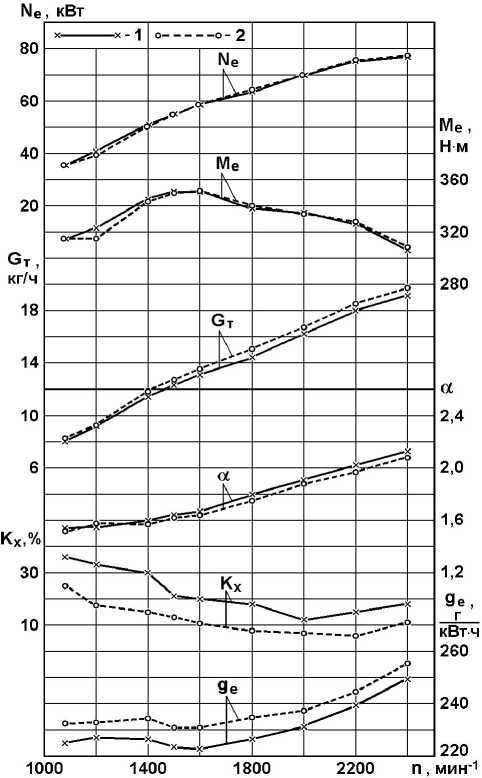

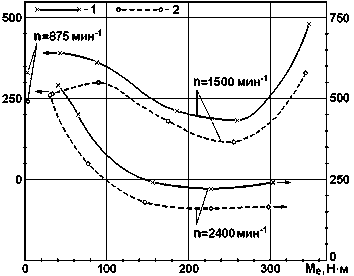

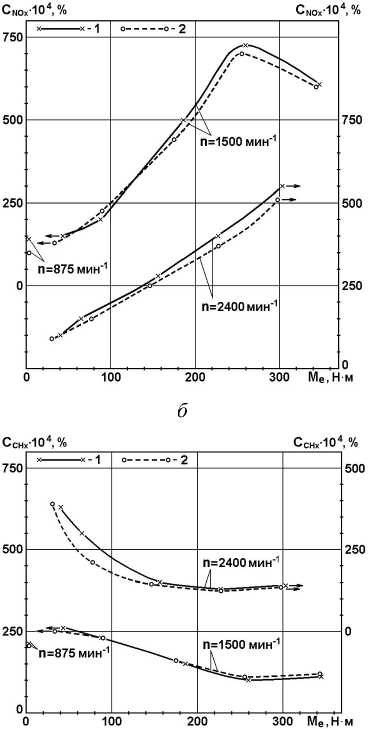

На каждом из исследуемых топлив испытания проводились на режимах внешней скоростной характеристики (ВСХ) и 13-ступенчатого испытательного цикла ЕСЕ R49 для оценки токсичности ОГ дизелей в стендовых условиях (рис. 1). Результаты испытаний дизеля на указанных топливах и режимах представлены в работе [4]. В качестве примера на рисунках 2 и 3 приведены экспериментальные данные, полученные при работе исследуемого дизеля на смеси 80 % ДТ и 20 % МЭРМ.

Таблица 1

Физико-химические свойства исследуемых топлив

|

Физико-химические свойства |

Топлива |

||||||

|

ДТ |

МЭРМ |

95 % ДТ + 5 % МЭРМ |

90 % ДТ + 10 % МЭРМ |

80 % ДТ + 20 % МЭРМ |

60 % ДТ + 40 % МЭРМ |

40 % ДТ + 60 % МЭРМ |

|

|

Плотность при 20 о С, кг/м 3 |

830 |

877 |

832 |

835 |

839 |

848 |

858 |

|

Вязкость кинематическая при 20 о С, мм 2 /с |

3,80 |

8,00 |

3,94 |

4,09 |

4,41 |

5,2 |

6,0 |

|

Теплота сгорания низшая, МДж/кг |

42,5 |

37,8 |

42,2 |

41,9 |

41,5 |

40,5 |

39,6 |

|

Количество воздуха, необходимое для сгорания 1 кг вещества, кг |

14,3 |

12,6 |

14,2 |

14,1 |

14,0 |

13,6 |

13,3 |

|

Содержание, % по массе С |

87,0 |

77,6 |

86,5 |

86,1 |

85,1 |

83,2 |

81,4 |

|

Н |

12,6 |

12,2 |

12,6 |

12,5 |

12,5 |

12,4 |

12,3 |

|

О |

0,4 |

10,2 |

0,9 |

1,4 |

2,4 |

4,4 |

6,3 |

|

Общее содержание серы, % по массе |

0,20 |

0,002 |

0,19 |

0,18 |

0,16 |

0,12 |

0,08 |

Рис. 1. Испытательный 13-ступенчатый цикл ЕСЕ R49 для оценки токсичности ОГ дизелей в стендовых условиях (около точки каждого режима указаны номер режима и доля этого режима в общем объеме времени работы)

При использовании смесевых биотоплив различного состава удельный эффективный расход топлива gе не в полной мере характеризует эффективность процесса сгорания, поскольку эти топлива имеют различную теплотворную способность. Поэтому в процессе оптимизации состава смесевого топлива в качестве частного критерия оптимальности, характеризующего топливную экономичность, выбран эффективный КПД двигателя η е . В качестве частных критериев оптимальности, отражающих токсичность ОГ, принято содержание в ОГ нормируемых токсичных компонентов – оксидов азота NO x , монооксида углерода CO, несгоревших углеводородов CH x .

Кроме того, необходимо учесть выбросы сажи (дымность ОГ) или твердых частиц. Но определение дымности ОГ практически более доступно, чем определение выброса твердых частиц.

Для выбора наиболее целесообразной методики оптимизации состава смесевого топлива предложены следующие три методики. В первой методике обобщенный критерий оптимальности J о формируется в виде произведения двух частных критериев. В качестве критерия топливной экономичности J h e принят эффективный КПД двигателя, а в качестве критерия токсичности ОГ J NOx – выброс наиболее значимого токсичного компонента ОГ –

Рис. 2. Зависимость эффективной мощности Ne , крутящего момента Me , часового расхода топлива G т, коэффициента избытка воздуха a , дымности ОГ Kx и удельного эффективного расхода топлива ge от частоты вращения n коленчатого вала дизеля Д-245.12С на режимах ВСХ при использовании различных топлив:

1 – ДТ; 2 – смесь 80 % ДТ и 20 % МЭРМ

оксидов азота. Такой обобщенный критерий оптимальности можно записать в виде:

J о - J n e J NO x

П e дт C NO x i

П e i C NO x дт ,

где h е дт и С NOx дт – эффективный КПД и концентрация оксидов азота в ОГ дизеля, работающего на нефтяном ДТ; h е i и С NOx i – эффективный КПД и концентрация оксидов азота в ОГ дизеля, работающего на смесевом топливе i -того состава.

Этот обобщенный критерий оптимальности отличается простотой и сравнительно небольшим объемом необходимых расчетов, но не учитывает выброс ряда нормируемых токсичных компонентов – монооксида углерода CO, несгоревших углеводородов CH x и сажи С.

Во второй методике обобщенный критерий оптимальности J о формируется в виде суммы частных критериев, характеризующих топливную экономичность J h e , выброс с ОГ оксидов азота J NOx , монооксида углерода J СO , несгоревших углеводородов J СНx , а также дымность ОГ JКx :

J о - J n, + J NO, + J CO + J CH, + JK, = e x x x

= Пe дт + CNOX i + CCO i + CCHx i + Kx i , (2) ηe i CNOx дт CCO дт CCHx дт Kx дт где ССО дт, ССНx дт, Кх дт – концентрации монооксида углерода и углеводородов в ОГ дизеля, работающего на ДТ, а также дымность его ОГ; ССО i, ССНx i, Кх i – концентрации монооксида углерода и углеводородов в ОГ дизеля, работающего на смесевом топливе i-того состава, а также дымность его ОГ.

а

Ссо'Ю4, % Cco-104,%

в

г

Рис. 3. Зависимость часового расхода топлива G т ( а ) и концентраций в ОГ дизеля Д-245.12С оксидов азота С NOx ( б ), монооксида углерода С CO ( в ) и углеводородов С CHx ( г ) от частоты вращения n и крутящего момента Ме на режимах 13-ступенчатого испытательного цикла ЕСЕ R49 при использовании различных топлив:

1 – ДТ; 2 – смесь 80 % ДТ и 20 % МЭРМ

При формировании этого критерия оптимальности последнее слагаемое учитывалось лишь на режимах ВСХ, на которых измерялась дымность ОГ. На режимах с неполной нагрузкой дымность ОГ не нормируется, и обобщенный критерий оптимальности J о выражения (2) включает лишь первые четыре слагаемые.

Третья методика предусматривает формирование обобщенного критерия оптимальности J о в виде суммы частных критериев, аналогичной выражению (2), но вводятся весовые коэффициенты, характеризующие значимость каждого из слагаемых:

Jо = a Л, Jn, + a NO, JNO, + a CO JCO + ee xx

+арп J си + a J CH CH K K x x

ηe дт CNOx i

— a+ aN0+ aco+ ne NOx Г

η e i C NOx дт C CO дт

CCHx i

+ aCHx r + aK(3)

C CH x дт K x дт

При этом весовой коэффициент a h е , характеризующий эффективный КПД, принят равным единице, а весовые коэффициенты a NOx , a CO , a CHx , характеризующие выброс нормируемых токсичных компонентов, определялись в виде отношений действительной эмиссии токсичных компонентов ОГ дизеля, работающего на ДТ ( e NOx , e CO , e CHx ), к предельным величинам эмиссии, определяемым нормами на токсичность ОГ ( e NOx пр , e CO пр , e CHx пр ):

a NO , — e NO , / e NO , пр ;

a CO — e CO / e CO пр ;

a CH x — e CH x / e CH x пр.

Весовой коэффициент частного критерия дымности ОГ аКx определялся в виде отношения дымности ОГ Kx дизеля, работающего на ДТ на режиме максимального крутящего момента, к предельному значению дымности ОГ Kx пр дизеля на этом режиме, определяемому нормами на дымность ОГ:

« K x — K x / K x пр .

Как и в выражении (2), в третьей методике последнее слагаемое в выражении для Jо учитывалось лишь на режимах ВСХ, а на режимах с неполной нагрузкой обобщенный критерий оп- тимальности Jо выражения (3) включает лишь первые четыре слагаемые. При расчетных исследованиях с использованием третьей методики весовые коэффициенты аNOx, аCO, аCHx частных критериев оптимальности, характеризующих выбросы газообразных токсичных компонентов ОГ, определялись при ограничениях на эти выбросы, накладываемых нормами EURO-4. Весовой коэффициент, характеризующий дымность ОГ, определялся по выражению аКx = Kx / Kx пр, где ограничение на предельную дымность ОГ регламентируется Правилами 24-03 ЕЭК ООН. С использованием принятых допущений получены следующие значения весовых коэффициентов частных критериев оптимальности:

a „ e — 1,0; a nO _ — e ^o^ / e ^o^ пр — 7,286/3,5 — 2,08;

a co — e co / e co пр — 2,834/1,5 — 1,89;

a CH , — e ch , / e ch , пр — 0,713/0,5 — 1,426;

«k. — K x / K x пр — 21,0/56,2 — 0,37.

Эти значения весовых коэффициентов приняты постоянными для всех исследуемых видов топлива и режимов работы.

Для проведения оптимизационных расчетов экспериментальные данные по дизелю типа Д-245.12С, обработаны с использованием методов линейной интерполяции и экстраполяции. В результате получены данные по расходу топлива и концентрациям в ОГ нормируемых токсичных компонентов ОГ в широком диапазоне скоростных и нагрузочных режимов дизеля типа Д-245.12С, работающего на различных топливах. С использованием данных по удельному эффективному расходу топлива gе получены соответствующие значения эффективного КПД η е по зависимости:

ne — 3600/(Hu . ge ), где HU – низшая теплота сгорания топлива (для ДТ она равна 42,5 МДж/кг).

Затем рассчитаны оптимальные составы смесевого топлива во всем диапазоне эксплуатационных режимов – при частотах вращения n = 800, 1200, 1600, 2000, 2400 мин-1 и нагрузках, соответствующих относительным значениям крутящего момента двигателя Ме – 10, 25, 50, 75 и 100 % от максимального Ме .

В соответствии с тремя предложенными методиками в каждой узловой точке определялись значения обобщенных критериев оптимальности с использованием выражений (1), (2) и (3) при работе на каждом из исследуемых топлив. Затем в каждой узловой точке определялся состав топлива, при котором обобщенный критерий принимал свое минимальное значение. Этот состав топлива и принимался за оптимальный.

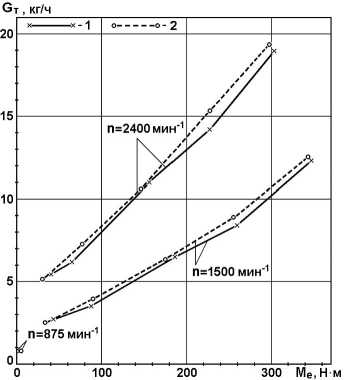

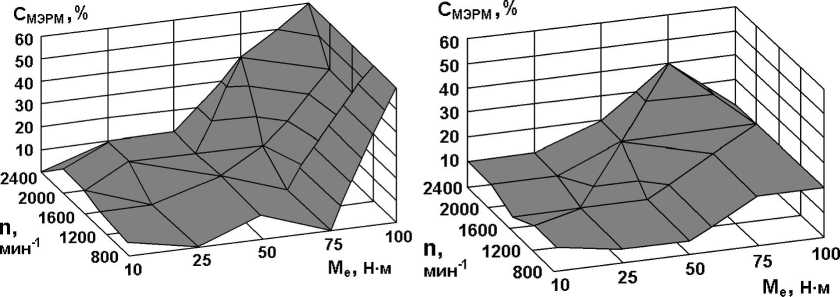

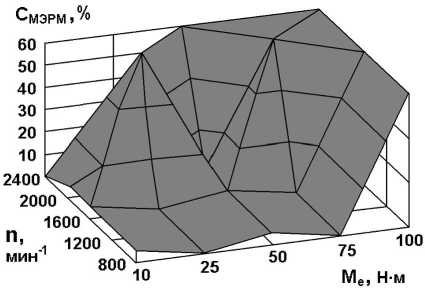

С использованием разработанных методик оптимизации состава смесевого биотоплива и указанных результатов экспериментальных исследований дизеля, работающего на смесевых биотопливах, проведены оптимизационные расчеты состава смесевых биотоплив – смесей ДТ и МЭРМ. В результате расчетных исследований получены три базовые характеристики оптимального состава биотоплива, представленные на рисунке 4.

Для определения показателей дизеля, в котором реализуются полученные базовые характеристики состава смесевого биотоплива (рис. 4), в соответствии с указанными экспериментальными данными рассчитаны значения удельных выбросов основных нормируемых токсичных компонентов e NOx , e CO , e CHx на режимах 13-ступенчатого цикла ЕСЕ R49 (см. рис. 1) по выражениям:

У E no Г K У E co / K

NOx i i CO i i eNOx 13 ; eCO 13

Z N e i" K i Z N e ■ K K i

=1

Z ECHx i ■ Ki eCHx = "i-13

Z N e Г K i i = 1

где E NOx i , E CO i , E CHx i – массовые выбросы токсичных компонентов ОГ на i -том режиме, г/ч; Ne i – мощность двигателя на этом режиме, кВт; Ki – ко-

а б

в

Рис. 4. Базовые характеристики оптимального состава биотоплива:

а – характеристика, полученная по выражению (1); б – по выражению (2); в – по выражению (3)

эффициент, отражающий долю времени i -того режима в 13-ступенчатом цикле ЕСЕ R49 .

Оценка эксплуатационного расхода топлива проведена по среднему на режимах 13-ступенчатого цикла (условному) удельному эффективному расходу топлива, который определен с использованием зависимости [4]:

g е усл

У Gt / K т i i i=1_________________

13 ,

У Ne i" Ki i=1

где G т i – часовой расход топлива на i -том режиме.

Топливная экономичность дизеля при его работе на этих топливах оценивалась эффективным КПД h е . Причем для интегральной оценки работы дизеля на режимах 13-ступенчатого цикла использован условный эффективный КПД, определяемый из соотношения

η e усл

• g

U g e усл

Результаты этих расчетов приведены в таблице 2.

Для оценки суммарной токсикологической агрессивности ОГ дизеля, работающего на различных топливах, предлагается использовать суммарный условный коэффициент агрессивности ОГ АОГ, определяемый в виде суммы относительных удельных выбросов нормируемых токсичных компонентов ОГ еNOx, еCO, еCHx, а также дымности ОГ Kx на режиме максимального крутящего момента c учетом относительных условных коэффициентов агрессивности Аi этих компонентов:

eNOx i л ОГ NOx + ^CI eNOx ДТ

: O ' + eCO ДТ

+ ACH eCH + AK

CH K xx eCHx ДТ

K x i

K x ДТ

где е NOx ДТ, е СО ДТ, е СНx ДТ, Kx ДТ – выбросы с ОГ токсичных компонентов и дымность ОГ по Хартриджу при использовании ДТ; е NOx i , е СО i , е СНx i , Kx i – аналогичные параметры при работе на смесевом топливе i -того состава; A NOx = 41,1, A СО = 1,0, A СНx = 3,16, AKx = 200 – коэффициенты агрессивности нормируемых токсичных компонентов ОГ, предложенные Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) [12].

Они учитывают не только значения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, но и вероятность накопления их в атмосфере, их вторичных химических превращений, оседание твердых частиц на поверхность земли, воздействие токсичных компонентов ОГ на сельскохозяйственные растения и животных. При определении суммарного условного коэффициента агрессивности ОГ А ОГ использованы значения дымности ди-

Таблица 2

Показатели дизеля при различных составах смесевого биотоплива и формировании различных оптимизированных характеристик составов смесевого биотоплива

|

Состав смеси |

e NOx , г/(кВт∙ч) |

e СO , г/(кВт∙ч) |

e CHx , г/(кВт∙ч) |

Дымность ОГ, % по шкале Хар-триджа на режимах с полной нагрузкой |

g e усл , г/(кВт∙ч) |

Условный эффективный КПД двигателя η е усл |

Суммарный условный коэффициент агрессивности ОГ А ОГ |

|

|

n = 2400 -1 мин |

n = 1500 -1 мин |

|||||||

|

100 % ДТ |

7,286 |

2,834 |

0,713 |

18,0 |

21,0 |

245,8 |

0,345 |

245,3 |

|

95 % ДТ + 5% МЭРМ |

6,894 |

2,234 |

0,626 |

18,0 |

17,0 |

249,2 |

0,342 |

204,4 |

|

90 % ДТ + 10% МЭРМ |

6,718 |

2,199 |

0,658 |

13,5 |

16,0 |

253,6 |

0,338 |

194,0 |

|

80 % ДТ + 20% МЭРМ |

6,542 |

2,096 |

0,727 |

11,0 |

13,0 |

256,5 |

0,338 |

164,7 |

|

60 % ДТ + 40% МЭРМ |

7,441 |

2,021 |

0,692 |

10,0 |

7,5 |

261,3 |

0,339 |

116,9 |

|

40 % ДТ + 60% МЭРМ |

7,759 |

1,932 |

0,681 |

7,0 |

8,5 |

265,0 |

0,342 |

128,4 |

|

Характеристика № 1 |

7,216 |

2,075 |

0,745 |

7,0 |

7,5 |

257,7 |

0,339 |

116,2 |

|

Характеристика № 2 |

6,555 |

2,155 |

0,685 |

11,0 |

13,0 |

255,1 |

0,338 |

164,6 |

|

Характеристика № 3 |

6,796 |

2,081 |

0,671 |

7,0 |

7,5 |

256,7 |

0,342 |

113,5 |

зеля на режиме максимального крутящего момента при n = 1500 мин-1, поскольку из двух нормируемых режимов (режимы максимальной мощности и максимального крутящего момента) на этом режиме отмечается большая дымность ОГ. Результаты расчетов суммарного условного коэффициента агрессивности ОГ А ОГ для рассматриваемых смесевых биотоплив и для полученных базовых характеристик состава топлива приведены в таблице 2.

Полученные значения этих коэффициентов свидетельствуют о том, что среди рассматриваемых смесевых биотоплив наилучшими экологическими характеристиками обладает смесь 60 % ДТ и 40 % МЭРМ. При работе на этой смеси коэффициент агрессивности ОГ оказался минимальным: А ОГ = 116,9. Это значение в два раза ниже по сравнению с работой на ДТ ( А ОГ = 245,3). Среди полученных базовых характеристик состава смесе-вого биотоплива наилучшими экологическими свойствами отличается характеристика № 3 (см. рис. 4, в ). При ее реализации достигается минимальное значение суммарного условного коэффициента агрессивности ОГ: А ОГ = 113,5 (см. табл. 2). Следует также отметить, что при формировании базовой характеристики № 3 достигается улучшение показателей топливной экономичности по сравнению с работой на смеси 60 % ДТ и 40 % МЭРМ. В первом случае эффективный КПД η е усл был равен 0,342, а во втором – 0,339.

Выводы

Представленные результаты расчетноэкспериментальных исследований подтверждают эффективность использования смесевых биотоплив в отечественных дизельных двигателях и необходимость оптимизации состава смесевого биотоплива. При этом целесообразно проводить сравнительную оценку экологических характеристик различных смесевых биотоплив с использованием разработанных методик. Проведенные расчеты подтвердили эффективность предложенных методик.

Для оценки суммарной токсикологической агрессивности ОГ дизеля, работающего на различных топливах, рекомендовано использовать суммарный условный коэффициент агрессивности ОГ А ОГ .

Его предложено определять как сумму относительных удельных выбросов нормируемых токсичных компонентов – оксидов азота, монооксида углерода, несгоревших углеводородов, а также дымности ОГ на режиме максимального крутящего момента c учетом относительных условных коэффициентов агрессивности этих компонентов.

Расчеты показали, что наилучшими экологическими характеристиками обладает смесь 60 % ДТ и 40 % МЭРМ. При работе дизеля типа Д-245.12С на этой смеси коэффициент агрессивности ОГ оказался минимальным: А ОГ = 116,9. Это значение в два раза ниже по сравнению с работой на нефтяном ДТ ( А ОГ = 245,3).

Показана целесообразность регулирования состава рассматриваемых смесей в соответствии с изменениями частоты вращения и нагрузки на двигатель. Наилучшие результаты получены для базовой характеристики на рисунке 4, в , построенной по методике с использованием выражения (3). При ее реализации достигается минимальное значение суммарного условного коэффициента агрессивности ОГ: А ОГ = 113,5. Кроме того, при формировании базовой характеристики на рисунке 4, в , отмечено улучшение показателей топливной экономичности по сравнению с работой на смеси 60 % ДТ и 40 % МЭРМ. В первом случае эффективный КПД η е усл был равен 0,342, а во втором – 0,339.

Список литературы Оптимизация состава смесевых биотоплив на основе растительных масел для дизельных двигателей

- Альтернативные топлива для двигателей внутреннего сгорания/А. А. Александров, И. А. Архаров, В. А. Марков ; под ред. А. А. Александрова, В. А. Маркова. -М.: НИЦ «Инженер»: Онико-М, 2012. -791 с.

- Горбунов, В. В. Экспериментальные исследования дизеля ЯМЗ-238 при его работе на смесевых топливах/В. В. Горбунов, Н. Н. Патрахальцев, А. М. Абелян//Вестник Российского университета дружбы народов. Инженерные исследования. -2003. -№ 1. -С. 5-10.

- Ерохов, В. И. Токсичность современных автомобилей (методы и средства снижения вредных выбросов в атмосферу)/В. И. Ерохов. -М.: Форум, 2013. -448 с.

- Использование растительных масел и топлив на их основе в дизельных двигателях/В. А. Марков, С. Н. Девянин, В. Г. Семенов . -М.: НИЦ «Инженер»: Онико-М, 2011. -536 с.

- Кулманаков, С. П. Особенности рабочего процесса дизельного двигателя при использовании смесей рапсового масла и дизельного топлива/С. П. Кулманаков, Р. С. Семенов//Ползуновский вестник. -2007. -№ 4. -С. 55-58.

- Кухарёнок, Г. М. Влияние смесевого биотоплива на рабочий процесс дизеля/Г. М. Кухарёнок, В. А. Бармин//Bicник НАУ: (Вестник Национального авиационного университета, г. Киев). -2009. -№ 1. -С. 122-125.

- Кульчицкий, А. Р. Токсичность автомобильных и тракторных двигателей: учеб. пособие/А. Р. Кульчицкий. -Владимир: Изд-во Владимирского гос. ун-та, 2000. -256 с.

- Марков, В. А. Токсичность отработавших газов дизелей/В. А. Марков, Р. М. Баширов, И. И. Габитов. -М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. -376 с.

- Применение растительного масла в дизелях в качестве добавки к топливу/А. И. Крайнюк, И. П. Васильев, А. Е. Петренко //Экотехнологии и ресурсосбережение. -2001. -№ 6. -С. 16-20.

- Семенов, В. Г. Оптимизация состава бинарного альтернативного дизельного топлива/В. Г. Семенов//Химия и технология топлив и масел. -2003. -№ 4. -С. 29-32.

- Фомин, В. Н. Показатели работы дизеля на биотопливе/В. Н. Фомин, Х. Х. Губейдуллин//Сельский механизатор. -2009. -№ 11. -С. 34-35.

- Экологические аспекты применения моторных топлив на транспорте/В. Ф. Кутенев, В. А. Звонов, В. И. Черных //Автомобильные и тракторные двигатели: межвуз. сб. -М.: Изд-во ТУ «МАМИ», 1998. -Вып.14. -С. 150-160.