Оптимизация структуры посевных площадей как фактор повышения устойчивости и эффективности растениеводства

Автор: Парахин Н.В., Амелин А.В., Потаракин С.В., Петрова С.Н.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Растениеводство

Статья в выпуске: 3 (6), 2007 года.

Бесплатный доступ

Проведен ретроспективный анализ структуры посевных площадей в Орловской области за последние 106 лет, и определены главные направления ее совершенствования в обеспечении устойчивого и эффективного развития растениеводства в Центрально-Черноземном регионе России.

Короткий адрес: https://sciup.org/147123236

IDR: 147123236 | УДК: 633/635:63:001

Текст научной статьи Оптимизация структуры посевных площадей как фактор повышения устойчивости и эффективности растениеводства

По общему мнению участников Организации Объединенных Наций , одной из главных проблем современного развития сельскохозяйственного про изводства в мире является низкая устойчивость рас тениеводства [17].

В этом отношении Россия является не исключе нием , а скорее лучшим тому подтверждением , по скольку перепады валового производства зерна по годам здесь не имеют аналогов в мире . Еще в начале прошлого столетия было показано , что по вариа бельности сборов зерна пшеницы Россия превосхо дит все европейские страны и СШ А , уступая лишь Австралии [3]. Центрально - Черноземный регион хотя и не относится к регионам с экстремальным климатом , тем не менее и здесь ситуация не лучше . Оценка Лугачевым (1993) колебаний урожайности зерновых за 1949 – 1990 годы показала огромный рост индекса ее неустойчивости , в том числе и в Орловской области [2].

Данная ситуация с завидным постоянством про должает отчетливо проявляться и в настоящее вре мя . К примеру , в 1995 и 1998 годах урожайность зерновых в Орловской области была почти на 25% ниже по сравнению с 1990, 1992, 1993, 1996 и 2002 годами , а в 2003 году почти половину посевных площадей озимой пшеницы пришлось пересевать .

Причин этому много , но , так или иначе , боль шинство из них связано с нерациональным исполь зованием почв , которое всегда приводит к сущест венным нарушениям экологического равновесия [8,11]. Поэтому актуальное значение , по - прежнему , имеет создание рационального землепользования , основой которого должны стать научно обоснованные севообороты , максимально адаптиро ванные к почвенно - климатическим условиям . Из вестно , что без севооборотов немыслима эффектив ная борьба с болезнями и вредителями важнейших сельскохозяйственных культур [4].

С учетом выше отмеченного , нами был проведен ретроспективный анализ структуры посевных площа дей в Орловской области за последние 100 с лишним лет , с целью выявления главных направлений даль нейшего ее совершенствования в обеспечении устой чивого и эффективного развития растениеводства в Центрально - Черноземном регионе России .

Показано , что с самого начала образования Орлов ской губернии (28 февраля 1778 года по указу Екате рины II.) основным профилем ее производственной деятельности стало сельское хозяйство , которое в 1898

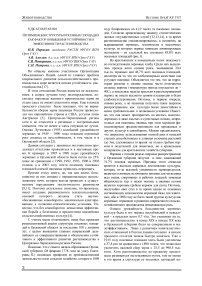

году базировалось на 41,9 тысяч га посевных площа дей . Согласно проведенному анализу статистических данных государственных служб [12,13,14], в то время растениеводство специализировалось , в основном , на выращивании зерновых , технических и масличных культур , из которых первые занимали доминирующее положение – их удельный вес составлял 85,8% всех посевных площадей ( рис .1).

На крестьянских и помещичьих полях повсемест но господствовали зерновые хлеба . Среди них выделя лась прежде всего озимая рожь , занимавшая 20,4 тыс . га . зерновых или 48,7% всех посевных площадей , несмотря на то , что по хлебопекарным качествам она уступает пшенице . Объясняется это тем , что на терри тории региона в зимние месяцы часто отмечаются сильные морозы ( температура иногда опускается до – 40 С ), а земельные наделы крестьян в рассматриваемый период не имели высокого уровня плодородия и были слабоокультуренными . Поэтому , в первую очередь , озимая рожь , а не пшеница получила такое широкое распространение , как культура более зимостойкая и менее требовательная к почвенным условиям . Извест но , что она может произрастать на кислых , малопло дородных и даже смытых и супесчаных почвах , непри годных для пшеницы , являясь при этом хорошим фи - тосанитарным предшественником для пропашных и других культур в севообороте . Можно предположить , что широкому использованию озимой ржи в немалой степени способствовала и длинная соломина растений ( до 3 м ), служившая в то время не только грубым кор мом и подстилкой для животных , но и кровельным материалом для крестьянских хозяйств губернии .

Наравне с озимой рожью широкое распространение в Орловской губернии получил и овес , занимавший 31,7% посевов зерновых . Причины этого очевидно кроются в высоких кормовых достоинствах культуры , которая , из - за высокой усвояемости зернопродуктов , является отличным источником питания для молодняка всех видов , спортивных и рабочих лошадей , повышая яйценоскость кур и надои молока , а овсяная солома является хорошим грубым кормом для скота . Поэтому , неслучайно овес стал в то время одним из основных составляющих компонентов кормовой базы для живот ных , ибо в 1898 году не было такой группы культур как кормовые , играющие в развитии современного сельско хозяйственного производства немаловажную роль .

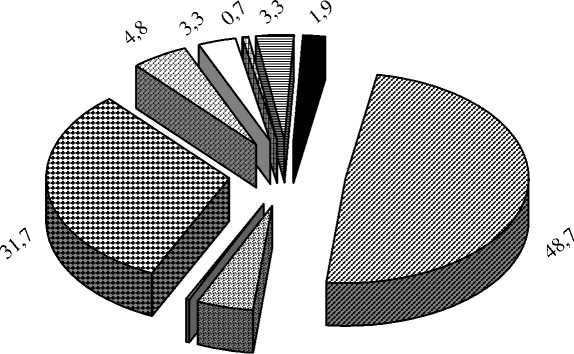

Однако урожайность большинства зерновых культур была в тот период нестабильной и невысокой – в пределах всего 0,7 т/га. Это указывает на то, что растениеводство в конце XIX и начале ХХ века в Орловской губернии было не совершенным и малоэффективным. Лишь с развитием капиталистических отношений в России данная ситуация в начале прошлого столетия начала быстро меняться. Уже к 1915 году посевные площади здесь были увеличены в 37,8 раз по сравнению с 1898 годом, что позволило увеличить валовой сбор зерна с 25,5 до 990,5 тыс. тонн. Хотя растениеводство по-прежнему продолжала развиваться экстенсивным путем, тем не менее в это время в структуре ее посевных площадей на- чинают происходить и качественные изменения. В частности, удельный вес зерновых культур по отношению к 1898 году начал медленно снижаться за счет увеличения доли кормовых, технических и масличных культур (в среднем на 3,1%). Наравне с традиционными культурами, озимой рожью и ов- сом, начинают активно возделывать ячмень, сахарную свеклу, лен и горох. За счет ввода в производство последнего в структуре посевных площадей удельный вес зернобобовых увеличился на 2,7% (рис.2).

Это подтверждает известный факт, что в начале прошлого столетия, благодаря «Столыпинским реформам», сельскохозяйственное производство Рос- сии переживало активное и поступательное развитие. Увеличение посевных площадей за счет пополнения их другими видами сельскохозяйственных культур, несомненно, существенно увеличивало возможности растениеводства – оно становилось более эффективным и устойчивым. Урожайность зерновых достигла уровня 1т/га и выше.

|

^ Озимая рожь |

Озимая пшеница |

D Яровой ячмень |

|

@ Овес |

И Гречиха |

□ Просо |

|

Чечечвица |

■ Картофель |

■ Конопля |

Рисунок 1 - Структура посевных площ адей Орловской губернии в 1898 году

^ Озимая рожь

-

□ Яровой ячмень

-

■ Просо

^ Вика

-

□ Конопля

и Озимая пшеница Овес ш Горох и Картофель

-

■ Сахарная свекла

-

□ Яровая пшеница

-

■ Гречиха

-

□ Чечечвица

-

□ Лен

Рисунок 2 - Структура посевных площ адей Орловской губернии в 1915 году

Но произошедшие затем известные историче ские события ( Октябрьская революция , гражданская война , коллективизация и Великая отечественная война ) надолго приостановили это начавшееся ди намичное развитие страны , в том числе и Орловской губернии , которая 27 сентября 1937 года была пре образована в Орловскую область . В результате пло щадь пашни к 1955 году сократилась в 1,2 раза , по сравнению с 1937 годом .

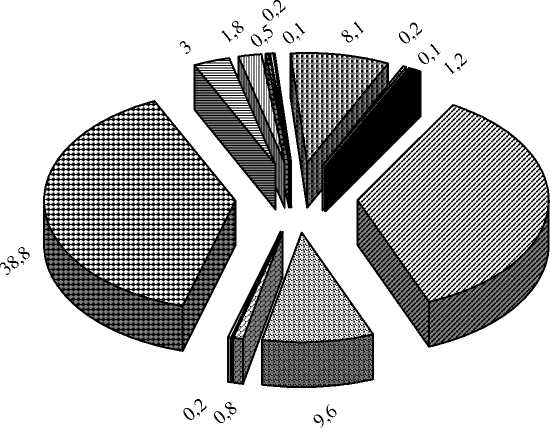

Качественные изменения в растениеводстве об ласти начали отчетливо проявляться и приносить заметные результаты лишь в 60- е годы . Доля зерно вых к этому времени уменьшилась в 1,5 раза и уже стала составлять не 85, а всего 54,1%, что близко к научно обоснованной норме . Озимая пшеница по праву становится основной продовольственной культурой , доминирующей среди озимых , удель ный вес ячменя и яровой пшеницы продолжает уве личиваться , а овса уменьшаться ( рис .3).

Примечательно это тем , что ячмень является бо лее высокоурожайной зернофуражной культурой , а яровая пшеница в зерновых регионах служит стра хователем в случае гибели озимых и их заменителем в хлебопекарной промышленности .

К этому времени существенно расширяется и видовой состав бобовых: наряду с основной зернобобовой культурой горохом, появляются в Орловской об- ласти люпин и вика, а менее технологичная и урожайная чечевица (примерно в 1,5 раза уступает гороху) из структуры посевных площадей вообще выбывает. Введение в производство новых видов способствовало, прежде всего, расширению возможностей кормовой базы животноводства, а так же увеличению доли био- логического азота в развитии растений и закреплению других важных элементов питания в почве.

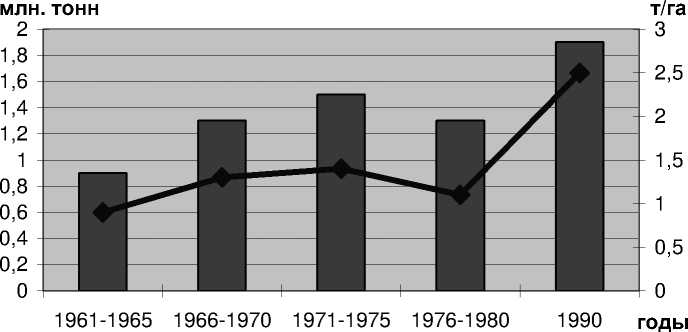

На полях области отмечается в это время и по явление кукурузы . В результате естественные сено косы начинают уступать место сеяным кормовым культурам , что способствует бурному развитию жи вотноводства , а появление сахарной свеклы в струк туре посевных площадей стимулирует развитие са харного производства , то есть начинает активно развиваться перерабатывающая промышленность . И , как показывает анализ официальных статистиче ских данных [5,6,7,15], эти тенденции продолжали сохраняться вплоть до 90- х годов , благодаря чему в стране в целом и в Орловской области , в частности , за этот период ( с 1960 по 1990 гг ) растениеводством были достигнуты самые высокие показатели за все время развития . Урожайность зерновых в 1990 году стала составлять в бывшем Советском Союзе в среднем 2,01 т / га , в Орловской области - 2,51 т / га , а валовой сбор зерна достиг уровня 209,11 и 2,29 млн . т ., соответственно ( рис . 4, 5).

Но конец ХХ века снова был ознаменован в стране резким изменением социально-экономической ситуации из-за перехода ее к рыночной экономике. Вследствие чего отлаженные связи между сельхозпроизводителями и промышленностью разрушились, сельское хозяйство перестало быть дотационной отраслью, и поэтому хозяйствам пришлось переориентироваться на потребности рынка, что часто шло в разрез с научно-обоснованным ведением земледелия и \растениеводства. Из-за сиюминутной выгоды, многие из них стали отказываться от сложившихся севооборо- тов и переходить, по сути, на монокультуру.

в Озимая рожь

-

□ Яровая пшеница

и Овес

-

□ Просо

-

■ Люпин

-

■ Озимая пшеница в Яровой ячмень

-

□ Гречиха и Горох в Вика

в Картофель

I < < J Сахарная свекла в Однолетние и многолетние травы

в Конопля

■ Кукуруза

Рисунок 3 – Структура посевных площ адей в Орловской области в 1960 году

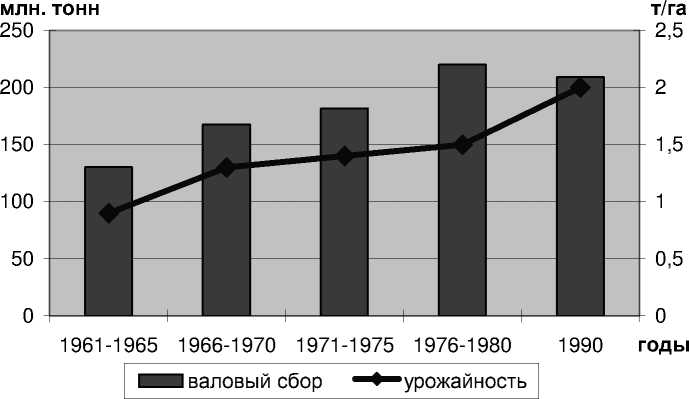

Рисунок 4 - Динамика валового сбора и урожайности зерна в бывш ем Советском Союзе за период с 1961-1990 годы

валовый сбор урожайность

Рисунок 5 - Динамика валового сбора и урожайности зерна в Орловской области за период с 1961-1990 годы

Из всего перечня культур , исторически возделы ваемых в Орловской области , в это время выделяются только озимая пшеница и ячмень , на выращивании которых и строится основная стратегия растениевод ства . То есть , сельхозпроизводители в этот переход ный период экономических реформ в стране снова сделали ставку на зерновые , как наиболее высокоуро жайные и наименее затратные культуры , а также на кормовые - для поддержания животноводства . По остальным же просматривается резкое снижение удельного веса в структуре посевных площадей , пре имущественно высокотехнологичных культур ( карто фель , конопля ), возделывание которых требует боль ших материально - технических затрат . В сторону со кращения были пересмотрены приоритеты возделыва ния озимой ржи , яровой пшеницы , проса , вики , что так же определялось экономической целесообразностью . Несмотря на то , что посевные площади под некоторы ми из этих культур увеличились , но удельный вес их в структуре посевных площадей заметно уменьшился .

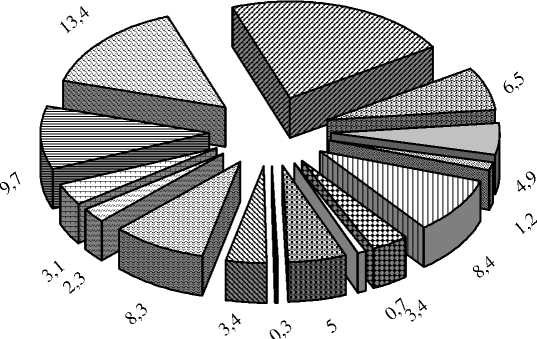

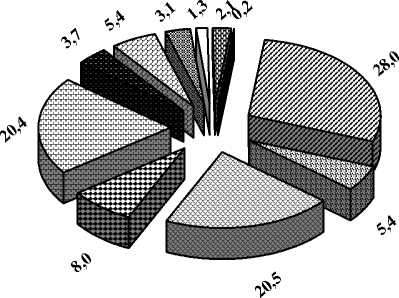

И хотя в начале XXI века в России наметились оп ределенная стабилизация в сельскохозяйственном производстве и возврат к научно - обоснованному веде нию растениеводства , тем не менее современная структура посевных площадей по - прежнему остается далека от совершенства . В настоящее время в Орлов ской области из 1,5 млн . га . пашни большая ее часть снова засевается зерновыми ( около 58%), из которых доминируют озимая пшеница (20,5%) и яровой ячмень (20,4%). На остальные зерновые культуры – яровую пшеницу , яровой овес и озимую рожь приходится в совокупности 17,1% или 8,0…3,7…5,4%, соответст венно . Зернобобовые же занимают всего лишь 3,1%, картофель – 0,2%, сахарная секла – 1,3%, а под кормо выми культурами находится 28% всей посевной пло щади ( рис . 6).

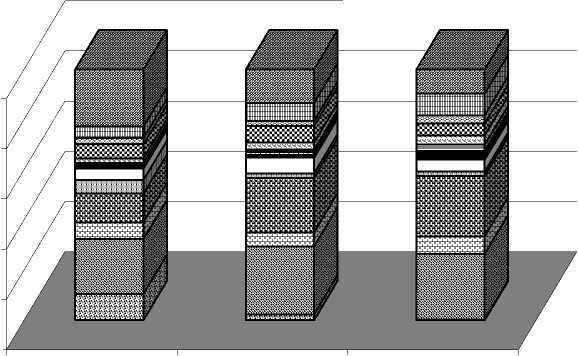

В разрезе природно - экономических территорий области наиболее гипертрофированное соотношение культур отмечается в юго - восточной зоне ( рис .7)

Озимая рожь

Яровой ячмень

Зернобобовые всего

Картофель

Озимая пшеница

Овес

Сахарная свекла

Кормовые всего

Яровая пшеница

Гречиха

Рапс семена

Рисунок 6– Структура посевных площ адей Орловской области в 2004 году

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Западная

Юго-Восточная

Центральная

Озимая рожь Овес

Сахарная свекла

Однолетние травы

Озимая пшеница

Гречиха

Рапс семена

Яровая пшеница

Горох Картофель

Яровой ячмень Вика

Кукуруза

Многолетние травы

Рисунок 7 – Структура посевных площ адей по природно-экономическим зонам Орловской области в 2005 году

Исходя из биологического , экологического и даже экономического обоснования , такую структуру землепользования , очевидно , нельзя считать рацио нальной . Ведь излишнее насыщение севооборотов зерновыми культурами может привести к резкому ухудшению фитосанитарного состояния посевов , плодородия почв и их утомлению , и , как следствие , снижению эффективности всего растениеводства . По оценкам ФАО , только из - за « почвоутомления », охватывающее в настоящее время около 1250 млн . га . сельскохозяйственных угодий , потеря мирового урожая составляет 25%.

Поэтому, не смотря на тяжелое экономическое положение, необходимо соблюдать научное чередо- вание культур в севообороте и не стремиться к монокультуре, исходя из сиюминутной выгоды. В частности, очень важно поддерживать в севообороте высокий удельный вес зернобобовых культур в силу их природного свойства в симбиозе с микроорганизмами фиксировать азот атмосферы и накапливать большое количество белка в зерне. В этой связи нами было показано, что при оптимальных эндо- и экзогенных условиях бобоворизобиальный симбиоз может обеспечить усвоение из атмосферы до 14,8 и 19,7 тыс. т свободного азота [10,16].

В настоящее время общепризнано, что для поддерживания на должном уровне плодородия почв и получения высоких и стабильных урожаев необхо- димо, чтобы насыщение зерновыми не превышало 50%, а удельный вес зернобобовых культур в севообороте составлял 15-25%.

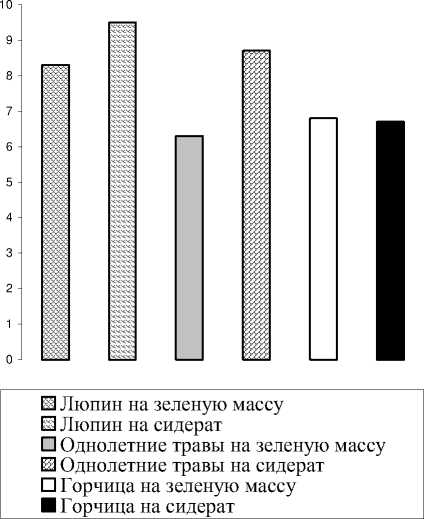

Наши опыты , проводившиеся на опытном поле учхоза « Лавровский », подтвердили справедливость данного положения и показали , что бобовые культуры являются наилучшим предшественником для многих зерновых культур , в том числе и озимой пшеницы . Так , в полевых исследованиях 2003 года максимальная прибавка (9,5%) урожайности озимой пшеницы была получена по люпину на сидерат , а минимальная (6,3%) - по однолетним травам на зеленую массу . При бавка урожайности озимой пшеницы по горчице на сидерат и зеленую массу существенно не различалась и изменялась в интервале 6,7 – 6,8%. В вариантах лю пин на зеленую массу и люпин на сидерат она соста вила 8,3 и 9,5%, соответственно , что выше предыду щих двух вариантов , особенно , по сравнению с чис тым паром - контролем ( рис . 8).

Рисунок 8 - Прибавка урожайности озимой пш еницы ( в % к контролю ) по разным предш ественникам в условиях 2003 года

Важно отметить , что погодные условия ( особенно зимой ) в этот год не были благоприятными для рос та и развития озимой пшеницы . Посевы после зи мовки были изреженными , однако за счет накоплен ного симбиотического азота на вариантах с люпи ном и викоовсяной смесью позволило получить су щественную прибавку урожайности культуры . В тоже время при использовании однолетних трав на зеленую массу был получен отрицательный резуль тат в сравнении с контролем .

При оптимизации структуры посевных площадей и повышения эффективности пахотных угодий необходимо учитывать и роль кормовых культур, особенно многолетних трав. Проведенная нами оценка показа- телей производственной деятельности хозяйств по районам Орловской области с 1986 по 1996 гг. выявила высокую зависимость урожайности зерновых культур от удельного веса кормовых в структуре посевных площадей. Коэффициент корреляции между этими показателями был достоверным и находился по районам в основном в диапазоне от 0,453 до 0,640. Причем указанная зависимость наиболее сильно проявляется в северо-западных районах области, что подтверждает более важную агротехническую роль кормовых культур как почвоулучшателей на нечерноземных почвах (табл.1).

Таблица 1 – Взаимосвязь между уровнем урожайно сти зерновых культур и долей различных групп кормовых культур в структуре посевных площадей в природно - экономических зонах Орловской области

|

Зона области |

Взаимосвязь (r) урожайности зерновых с долей |

||

|

многолетних трав |

однолетних трав |

силосных культур |

|

|

Северо - западная |

0,731 |

0,127 |

0,019 |

|

Центральная |

0,422 |

0,326 |

0,271 |

|

Ю го - восточная |

0,003 |

0,004 |

0,142 |

Таким образом , проведенный ретроспективный анализ убедительно показывает , что для повышения устойчивости и эффективности растениеводства необ ходима рациональная структура посевных площадей , которая должна формироваться исходя из основных принципов адаптивного производства [1]. При этом очень важен поиск вариантов с более разнообразным набором культур : чем больше чередование различных по биологии культур в севообороте , тем лучше физио лого – биохимический состав почвенной среды , тем выше уровень эффективности плодородия почвы . Снижение набора возделываемых культур приводит к ухудшению фитосанитарной ситуации в агроценозе , повышению уровня почвоутомления .

Севообороты должны так же иметь достаточную долю почвозащитных и почвовосстанавливающих культур , в частности кормовых и бобовых . В этой связи , научно - обоснованный удельный вес много летних трав в Орловской области должен составлять 20-30% ( сейчас 13,4%), а среди кормовых культур – 55-60% [9]. При этом насыщение зерновыми не должно превышать 50%, а удельный вес зернобобо вых культур в севообороте должен составлять 1525%. Из многолетних бобовых трав наилучшим предшественником , по нашим данным , является , прежде всего , козлятник , затем люцерна и клевер , а из однолетних – люпин на сидерат [10,16].

Список литературы Оптимизация структуры посевных площадей как фактор повышения устойчивости и эффективности растениеводства

- Жученко, А.А. Стратегия адаптивной интенсификации сельского хозяйства (концепция). Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 1994. -148 с.

- Жученко А.А. Экологическая генетика культурных растений и проблемы агросферы (теория и практика). Москва: Издательство Агрорус, 2004. -Т.2. -688с.

- Иванцов Д.Н. Об устойчивости русских урожаев//Труды Московского общества сельского хозяйства, 1913.

- Лобков В.Т., Абокумов Н.И. Почвенно-биологический аспект в теории севооборотов.//Эколого-экономические аспекты развития растениеводства в рыночных условиях. Материалы выезного заседания Президиума РАСХН. 16-17 июля2002г., г.Орел. -Орел: издательство ОрелГАУ, 2002. С.210-221.

- Народное хозяйство СССР за 60 лет. Юбилейный статистический ежегодник. ЦСУ СССР. -М.:Статистика,1977. -710с.

- Орловская область 1970-1999годы. Статистический сборник. -Орел,2000.-С. 200-375.

- 60 лет Орловской области. Юбилейный статистический сборник. -Орел,1977. С.28-80.

- Парахин Н.В. Экологическая устойчивость и эффективность растениеводства: теоретические основы и практический опыт. -М.: Колос, 2002,-199 с.

- Парахин Н.В. Эколого-стабилизирующее значение кормовых культур в растениеводстве.-М.:Колос,1997.-176с.

- Парахин Н.В., Петрова С.Н. Сельскохозяйственные аспекты симбиотической азотфиксации. М.:КолосС, 2006. -151с.

- Савич В.И., Парахин Н.В., Сычев В.Г., Степанова Л.П., Лобков В.Т., Амергужин Х.А., Щербаков А.П., Романчик Е.А. Почвенная экология, Издательство Орел ГАУ, Орел 2002. -546 с.

- Сельскохозяйственный обзоръ по Орловской губернии за 1898 годъ./Статистическое Отдъеление Орловской Губернской Земской Управы: Орелъ: Типо-Литография М.П. Гаврилова, 1899.

- Сельскохозяйственный обзор по Орловской губернии за 1900./Статистическое Отдъеление Орловской Губернской Земской Управы: Выпускъ второй. (Лъто и Осень). Орелъ: Типография С.А. Зайцевой, 1901.

- Сборникъ статистико-экономическихъ свъдъний по сельсому хозяйству России и иностранных государствъ./Министерство земледълия.Отдълъ Сельской экономики и Сельскохозяйственной статистики. Петроградъ,1917.

- FAOAGTROSTAT, 2004 -URL.: http://faostat. fao.org.

- Parakhin N.V., Amelin A.V., Petrova S.N Biological aspect of air nitrogen assimilation by Leguminous Plants in production conditions.//European Journal of natural History. -2006. -№ 3. -P. 9.

- http://summit.priroda.ru/index.php, http://www.un.org/russian/conferen/wssd/