Оптимизация техники дренирования плевральной полости при пневмогидротораксе (экспериментальное исследование)

Автор: Салимов Д. Ш., Травин Н. О., Крайнюков П. Е., Воробьев А. А.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Торакальная хирургия

Статья в выпуске: 2 (76), 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Цель исследования: апробировать в условиях эксперимента эффективность устройств, облегчающих позиционирование дренажных трубок в плевральной полости.Методы. Исследование проспективное, квазирандомизированное, контролируемое. Объект: 30 трупов обоего пола. Проведены 3 серии экспериментов: 1. Без применения позиционирующих устройств (n=10); 2. С помощью трахеостомической трубки (n= 10); 3. С помощью троакар-адаптера (n=10). На всех объектах дренировали обе плевральные полости с установкой в каждую двух дренажей (к апексу и синусу). Осуществляли визуальный контроль позиционирования дренажей, перегиба трубок, измеряли расстояния до зоны дренирования. Все эксперименты выполнены пятью хирургами, не имевшими опыта дренирования, каждый выполнил по два эксперимента из каждой серии.Результаты. 1. При дренировании без применения позиционирующих устройств транслокация дренажа выявлена в 7 (18%) наблюдениях, перегиб в 14 (35%), причем в 5 случаях он сочетался с транслокацией. 2. Дренирование с применением трахеостомической трубки: успех дренирования достигнут в 38 (95%) наблюдениях; в одном случае (2,5%) имелся перегиб дренажа, в одном (2,5%) - транслокация. 3. Дренирование с применением троакар-адаптера: успех достигнут во всех 40 (100%) наблюдениях, дренажи локализовались в запланированных точках, без перегибов.Заключение. Применение позиционирующих устройств облегчает процесс дренирования плевральной полости, позволяет избежать характерных осложнений и по эффективности превосходит результаты «рутинного» дренирования. Одномоментное дренирование верхнего и нижнего этажей плевральной полости с помощью троакар-адаптера легко выполнимо хирургами, не имеющими опыта.

Пневмоторакс, гидроторакс, дренирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142230024

IDR: 142230024 | УДК: 617.54-089.85 | DOI: 10.17238/issn2072-3180.2021.2.32-40

Текст научной статьи Оптимизация техники дренирования плевральной полости при пневмогидротораксе (экспериментальное исследование)

Обычно считается, что установка плеврального дренажа — довольно простая процедура, не вызывающая затруднений. Однако это является заблуждением, и иногда процесс дренирования может развиваться весьма драматично, вплоть до смертельных осложнений. Так, Harris A. et al. [1] только за 5 лет выявили 87 серьезных осложнений, в том числе 17 погибших в 67 больницах неотложной помощи. Более того, высказано предположение, что это далеко не полные цифры, не отражающие истинной частоты негативных аспектов, сопровождающих дренирование. В исследовании Lamont T. et al. [2] за 3 года (2005–2008) выявлено 12 смертельных исходов и 15 жизнеугрожающих осложнений дренирования плевральной полости. В качестве основных факторов, связанных с инцидентами в ходе дренирования, выделяют: отсутствие опыта хирурга; неоптимальное место установки дренажной трубки; неадекватный контроль функции дренажа; неправильное расположение пациента; несоблюдение инструкций производителя; незнание опубликованных руководств [3]. Следует учитывать факт, что большинство пациентов с пневмогидротораксом поступают в экстренном порядке в лечебные учреждения, в штате которых не предусмотрены торакальные хирурги, и неотложная помощь оказывается хирургами общего профиля [4, 5].

Важнейшей задачей является обеспечение требуемого направления устанавливаемого дренажа к патологическому субстрату. При пневмотораксе дистальный конец дренажной трубки должен быть направлен вверх, к апикальной части грудной клетки, при гидротораксе — вниз, к диафрагмальному синусу [6]. Однако практический опыт показывает, что далеко не всегда это условие удается соблюсти: нет никаких гарантий, что дренаж, направляемый, к примеру, вверх, окажется именно вверху: он может, упершись в окружающие ткани, изменить свой первоначальный ход и финальное расположение (рис. 1).

Данная проблема связана с тем, что манипуляции, необходимые для проникновения в плевральную полость, осуществляют в направлении, перпендикулярном поверхности грудной клетки, а затем дренажная трубка, пройдя через мягкие ткани и перегнувшись через край ребра, должна резко изменить свою траекторию (вверх или вниз), вследствие чего возможно ее смещение от запланированного направления или перегиб. Подобных нежелательных явлений можно избежать, если обеспечить не резкое, а плавное изменение кривизны хода дренажа на пути от поверхности кожи до плевральной полости с помощью направляющего устройства. В этой связи, авторами разработана методика, позволяющая обеспечить надежное направленное дренирование соответствующего этажа плевральной полости со стабилизацией дренажной трубки в требуемом положении.

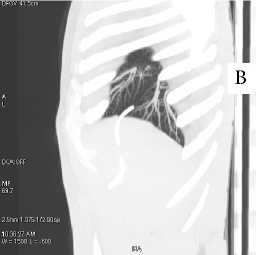

А Рис. 1. Примеры неправильного позиционирования дренажной трубки в плевральной полости: А. Рентгенограмма, боковая проекция;

пунктирными линиями обозначен ход дренажа, предназначенного для установки в правый плевральный синус; желтая стрелка – место перегиба дренажа и начала его сворачивания кольцом. B. МРТ, боковая проекция; транслокация дренажа из левого плеврального синуса

Цель исследования: апробировать в условиях эксперимента эффективность устройств, облегчающих позиционирование и фиксацию дренажных трубок в плевральной полости.

Методы

Исследование проспективное, квазирандомизированное, контролируемое, экспериментальное. Исследование выполнено на базе кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Волгоградского государственного медицинского университета в период с 2019 по 2020 гг. Объект исследования: аутопсийный материал (30 рандомизированно выбранных трупов обоего пола без изъятия органокомплекса, для которых предварительно было получено разрешение на проведение патологоанатомического исследования). Критерии исключения объекта из исследования: ранее выполненные оперативные вмешательства на органах грудной клетки, наличие спаечного процесса в плевральной полости. Протокол исследования согласован и одобрен Комитетом по биоэтике при ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, протокол заседания № 162 от 9 сентября 2018 года.

Проведены 3 серии экспериментов:

-

1. Установка дренажей без применения позиционирующих устройств (контроль, n=10);

-

2. Установка дренажей с помощью трахеостомической трубки (n= 10);

-

3. Установка дренажей с помощью оригинального троакар-адаптера (n=10).

С целью исключения влияния на результат возрастно-половых и конституциональных факторов анатомических объектов, была осуществлена рандомизация по варианту дренирования с помощью генератора случайных чисел. В результате рандомизации, группу № 1 составили объекты с порядковыми номерами 4, 5, 12, 16, 17, 21, 22, 26, 28, 29, группу № 2: 2, 6, 7, 9, 13-15, 18,

-

23, 30, группу № 3: 1, 3, 8, 10, 11, 19, 20, 24, 25, 27 (табл. 1). На всех анатомических объектах выполняли дренирование обеих плевральных полостей с установкой в каждую двух дренажей (к апексу и плевральному синусу); таким образом суммарное количество установленных дренажей составило 120. В качестве дренажей использовали несертифицированные силиконовые трубки калибром 14 F (4,7 мм) — для установки к апексу и 32 F (10,7 мм) — для установки к синусу. По окончании установки дренажных трубок и их фиксации к коже, выполняли открытие грудной клетки (продольная стернотомия) и осуществляли визуальный контроль позиционирования дренажей, наличие/ отсутствие перегиба трубок, измеряли расстояния до зоны дренирования. Считали, что дренажная трубка расположена должным образом, если она не имела перегибов и ее конец располагался не далее 5 см от предполагаемой зоны дренирования. Чтобы избежать влияния на результат такого фактора, как практический опыт хирурга по установке плеврального дренажа, все анатомические эксперименты выполнены пятью хирургами, не имевшими опыта дренирования, каждый из которых выпол нил по два эксперимента из каждой серии.

Хирургическая техника дренирования плевральных полостей до момента установки дренажной трубки была одинаковой во всех трех группах наблюдения: положение анатомического объекта на спине с отведенной кзади и от туловища верхней конечностью; выполняли кожный разрез в V межреберье длиной 1,5–2 см, рассекали мягкие ткани и париетальную плевру; по верхнему краю ребра осуществляли пальцевой контроль безопасного входа в плевральную полость.

При выполнении «рутинного» дренирования плевральных полостей без применения позиционирующих устройств желаемое направление дренажной трубки задавали с помощью корнцанга. Сначала устанавливали трубку к апексу плевральной полости, затем – к синусу, обе – через один и тот же кожный разрез.

Выбор трахеостомической канюли, применяемой не по прямому назначению (off-label), а в качестве направляющего устройства при дренировании обусловлен рядом факторов: она, в силу конструкции, имеет внутренний диаметр, достаточный для проведения дренажной трубки, заданный изгиб и размеры, приблизительно соответствующие расстоянию от поверхности кожи до плевральной полости, троакар для облегчения позиционирования, а также площадку для фиксации к окружающим тканям и (в ряде моделей) клапан, обеспечивающий герметизм; к тому же, она практически всегда имеется в арсенале оснащения любого стационара. Для дренирования использовали трахеостомические трубки Sumi Kan (Польша) без манжеты внутренним диаметром 6 мм (к апексу) и 11,5 мм (к синусу). Технически, процесс дренирования следующий. После входа в плевральную полость устанавливают канюлю трахеостомической трубки вместе с проводником; для ликвидации пневмоторакса конец канюли направляют вверх. Далее, проводник извлекают, заводят дренажную трубку, которая не должна встречать сопротивления, и продвигают ее на расстояние около 20 см (от поверхности кожи), до ощущения упора в окружающие ткани. Аналогично, для дренирования нижнего этажа плевральной полости вторую трахеостомическую канюлю проводят через тот же кожный разрез, направляя ее конец вниз, до упора, предположительно в плевральный синус, как правило, также на расстояние около 20 см от поверхности кожи. Трахеостомические трубки извлекают, дренажи фиксируют к коже лигатурами.

Логическим продолжением концепции управляемой установки дренажа стала разработка специального двухпросветного троакар-адаптера, предназначенного для одномоментного дренирования верхнего и нижнего этажей плевральной полости через один торакопорт в V межреберном промежутке с целью ликвидации патологического субстрата при пневмогидротораксе.

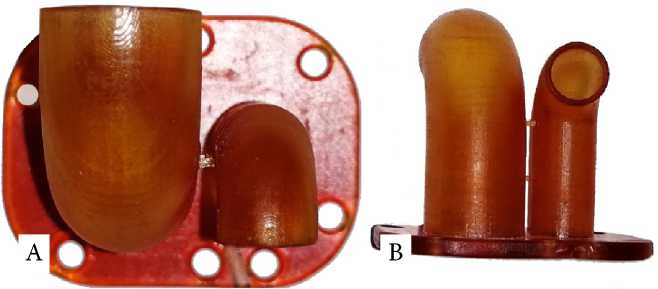

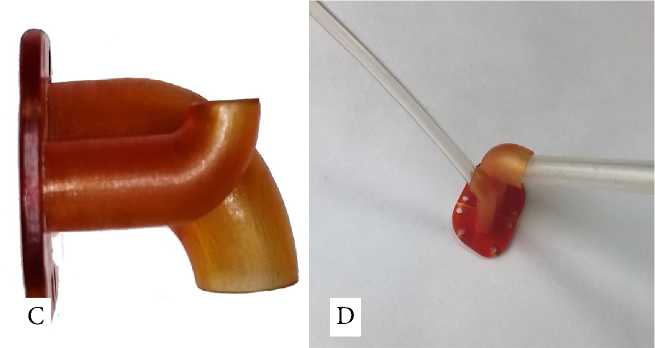

Двухпросветный троакар-адаптер представляет собой монолитное устройство из инертного пластика. Он выполнен в виде прямоугольной площадки размерами 35×25 мм, с закругленными краями (являющейся бортиком-ограничителем, предотвращающим чрезмерно глубокое погружение в плевральную полость), имеющей по краям 8 отверстий для фиксации к мягким тканям (рис. 2 А). К площадке прикреплены две изогнутые полые бранши, открывающиеся на конце, обращённом в плевральную полость, во взаимно противоположных направлениях (рис. 2 B). Диаметр отверстий браншей для проведения дренажной трубки: 14 F (4,7 мм) — для установки к апексу и 32 F (10,7 мм) — для установки к синусу. Внутренний радиус искривления обеих браншей составляет 19 мм, а наружный — 32 и 26 мм соответственно.

С целью уменьшения габаритов изделия выбрано «перекрестное» расположение браншей, при котором конец меньшей бранши не выходит за габариты большей (рис. 2 C); в итоге, максимальная ширина троакар-адаптера в плоскости, перпендикулярной изгибам — 23 мм, а в плоскости изгибов между концами браншей — 19 мм. Подобное «уплощение» конструкции необходимо для облегчения проведения троакара-адаптера через межреберный промежуток. С учетом различной толщины мягких тканей пациента, предусмотрены три типоразмера изделия, различающиеся только длиной части между площадкой и началом искривления браншей, с шагом 15 мм. Соответственно, высота троакар-адаптера — 35, 50 или 65 мм. Дополнительными конструктивными элементами изделия являются истонченная часть площадки между браншами, позволяющая легко разломить ее для последующего извлечения браншей троакар-адаптера по отдельности, а также двух тонких перемычек между браншами, обеспечивающих целостность изделия при его установке в плевральную полость, а далее, при разламывании площадки, также разъединяющихся. Вид троакар-адаптера с установленными дренажными трубками представлен на рис. 2 D.

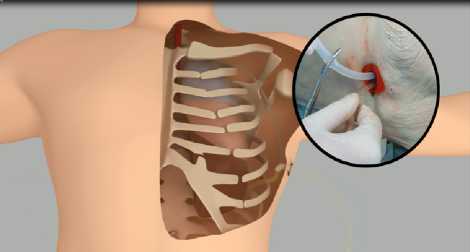

Техника установки троакара-адаптера следующая. После рассечения мягких тканей и пальцевого контроля вхождения в плевральную полость троакар-адаптер проводят по межреберному промежутку в направлении плеврального синуса, опираясь внутренним изгибом бόльшей бранши на край нижележащего ребра; при этом меньшая бранша, преодолевая сопротивление вышележащего ребра, также оказывается в плевральной полости. Плевральную полость дренируют соответствующими дренажными трубками, направленными к апексу и синусу (рис. 3). Для облегчения проведения дренажных трубок через бранши (с целью снижения трения) может быть применен лубрикант. Далее, троакар-адаптер, разломив его половины, извлекают, а дренажные трубки фиксируют швами к коже, обеспечивая герметизм.

Рис. 2. Вид троакар-адаптера: А – вид сверху (площадка изделия с браншами); B – бранши (вид сбоку); C – перекрестное расположение браншей; D – троакар-адаптер с установленными дренажными трубками

Рис. 3. Совмещение компьютерной графики с аутопсией. Троакар-адаптер c дренажными трубками, установленными в плевральную полость

Статистический анализ. Статистический анализ проводили с использованием программы EXCEL для Windows. Проверку на нормальность распределения проводили с использованием теста Колмогорова‒Смирнова. Категориальные данные представлены в виде абсолютных значений и процентов. Поскольку непрерывные данные имели распределение, в основном отличавшееся от нормального, они представлены в виде медианы и интерквартильных интервалов. Категориальные данные срав- нивали с помощью точного критерия Фишера, непрерывные данные — с помощью теста Манна‒Уитни. Значение p <0,05 считали статистически значимым.

Результаты

Результаты дренирования плевральных полостей в сериях эксперимента 1–3 представлены в табл. 1.

-

1. Результаты дренирования без применения позиционирующих устройств (контроль). Равномерное распределение фиксируемых нежелательных явлений позиционирования дренажа между экспериментами, от первого к десятому, показывает отсутствие влияния на результат фактора обучения в процессе увеличения количества выполненных дренирований. В 33 (82 %) наблюдениях конец дренажа располагался в месте, запланированном для дренирования или в непосредственной близости от него; транслокация дренажной трубки из места дренирования имела место в 7 (18%) наблюдениях – в 3 случаях из апекса плевральной полости, в 4 — из плеврального синуса. Транслокация чаще наблюдалась при дренировании левой плевральной полости (6 из 7 наблюдений), что, вероятно, связано с трудностями выполнения манипуляций правшами в нефизиологичном для правой кисти направлении, однако значимость этого фактора дополнительно не анализировали. Перегиб дренажной трубки как в месте огибания ребра, так и на другом внутриплевральном участке зафиксирован в 14 (35%) наблюдениях (5 — к апексу, 9 — к синусу), причем в 5 наблюдениях он сочетался с транслокацией дренажа. Расстояния от конца дренажа до точки дренирования (данные представлены в виде: медиана / 1-й квартиль / 4-й квартиль): правый апекс — 2 / 0 / 4 см; левый апекс — 3 / 2 / 8 см; правый синус: 0 / 0 / 4 см; левый синус: 3 / 1 / 10 см. Значимых различий между результатами, полученными в процессе измерения расстояний между концом дренажа и предполагаемой зоной дренирования в левой и правой плевральных полостях не было (к апексу: р=0,327; к синусу: р=0,667).

-

2. Результаты дренирования с применением в качестве позиционирующего устройства трахеостомической трубки. Успех дренирования запланированных областей достигнут в 38 (95%) наблюдениях; в одном случае (2,5%) имелся перегиб дренажа к левому плевральному апексу, в одном (2,5%) — транслокация на 9 см дренажа к правому апексу. Расстояния от конца дренажа до точки дренирования (медиана / 1-й квартиль / 4-й квартиль): правый апекс — 0 / 0 / 1,25 см; левый апекс — 0 / 0 / 2 см; правый синус: 0 / 0 / 0 см; левый синус: 0 / 0 / 2,25 см. Различий между результатами дренирования правой и левой плевральных полостей не было (к апексу: р=0,949; к синусу: р=1,0).

-

3. Результаты дренирования с применением в качестве позиционирующего устройства троакар-адаптера. Успех дренирования запланированных областей достигнут во всех 40 (100%) наблюдениях, дренажи чётко локализовались в запланированных точках, без перегибов дренажной трубки или

- ее транслокации. Расстояния от конца дренажа до точки дренирования (медиана / 1-й квартиль / 4-й квартиль): правый

апекс — 0 / 0 / 0 см; левый апекс — 0 / 0 / 0 см; правый синус: 0 / 0 / 0 см; левый синус: 0 / 0 / 0 см.

Результаты дренирования плевральных полостей в сериях эксперимента

Таблица 1

|

№ п/п |

№ эксперимента |

позиция конца дренажной трубки* справа/слева |

наличие (+) или отсутствие (-) перегиба трубки справа/слева |

расстояние от конца трубки до зоны дренирования справа/слева, см |

|||

|

к апексу |

к синусу |

к апексу |

к синусу |

до апекса |

до синуса |

||

|

установка дренажей без применения позиционирующих устройств (контроль) |

|||||||

|

4 |

А/А |

С/Т |

-/- |

-/+ |

4/0 |

0/11 |

|

|

5 |

А/А |

С/Т |

-/- |

+/+ |

3/4 |

0/14 |

|

|

12 |

А/Т |

С/Т |

/+ |

/+ |

3/17 |

3/13 |

|

|

16 |

А/А |

С/С |

-/- |

+/- |

2/7 |

4/0 |

|

|

17 |

А/А |

С/С |

-/- |

+/- |

4/1 |

2/7 |

|

|

21 |

А/А |

Т/С |

+/- |

+/- |

14/2 |

15/0 |

|

|

22 |

А/Т |

С/С |

-/+ |

-/+ |

2/8 |

0/0 |

|

|

26 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

0/0 |

0/4 |

|

|

28 |

А/А |

С/С |

+/- |

-/+ |

5/0 |

0/3 |

|

|

29 |

А/Т |

С/С |

-/+ |

-/- |

0/9 |

0/0 |

|

|

установка дренажей с помощью трахеостомической трубки |

|||||||

|

2 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

0/0 |

0/0 |

|

|

6 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

0/0 |

0/0 |

|

|

7 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

0/0 |

0/2 |

|

|

9 |

А/А |

С/С |

-/+ |

-/- |

0/3 |

0/0 |

|

|

13 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

5/0 |

0/3 |

|

|

14 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

0/2 |

0/0 |

|

|

15 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

0/0 |

0/0 |

|

|

18 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

0/2 |

0/0 |

|

|

23 |

Т/А |

С/С |

-/- |

-/- |

9/0 |

0/4 |

|

|

30 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

0/0 |

0/2 |

|

|

установка дренажей с помощью троакар-адаптера |

|||||||

|

1 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

0/0 |

0/0 |

|

|

3 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

0/0 |

0/0 |

|

|

8 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

0/0 |

0/0 |

|

|

10 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

0/0 |

0/0 |

|

|

11 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

0/0 |

0/0 |

|

|

19 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

0/0 |

0/0 |

|

|

20 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

0/0 |

0/0 |

|

|

24 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

0/0 |

0/0 |

|

|

25 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

0/0 |

0/0 |

|

|

27 |

А/А |

С/С |

-/- |

-/- |

0/0 |

0/0 |

|

* указано предполагаемое направление дренажной трубки. А — апекс плевральной полости; С — плевральный синус; Т — транслокация конца дренажа из предполагаемой зоны дренирования.

Обсуждение результатов

Заболевания и патологические состояния, при которых выполняют дренирование плевральной полости, весьма многообразны, их очень сложно систематизировать и даже перечислить. В настоящем сообщении авторы сознательно ограничились только кругом вопросов, связанных с выполнением закрытых методик дренирования при пневмогидротораксе.

Пневмогидроторакс — ургентное патологическое жизнеугрожающее состояние, сопровождающееся одновременным наличием в плевральной полости свободного воздуха и жидкости. Наиболее тяжелым вариантом гидроторакса является гемоторакс, этиологическим фактором которого в подавляющем большинстве случаев является травма грудной клетки, а частота развития, по данным различных авторов, составляет от 0,25 до 25% наблюдений [7‒9]. Вследствие увеличения частоты катетеризации крупных сосудов или выполнения диагностических и лечебных плевральных пункций, существенно выросло количество ятрогенных повреждений органов грудной клетки, сопровождающихся пневмогемотораксом.

У абсолютного большинства пострадавших с ранениями и травмами груди не требуется выполнения торакотомии или торакоскопии по жизненным показаниям. В качестве первоочередных, если не окончательных, мероприятий, направленных на ликвидацию пневмогидроторакса, выполняют дренирование плевральной полости, в результате чего 80–90% пациентов могут быть излечены [1, 6, 7, 9]. Целью дренирования является профилактика таких жизнеугрожающих состояний, как смещение средостения с нарушением гемодинамики и развитием сердечно-сосудистой недостаточности, а также расправление коллабированного легкого и устранение напряженного пневмоторакса (при наличии). Необходимым условием разумного и эффективного дренирования плевральной полости является понимание хирургической анатомии, физиологии и патологии грудной клетки, плеврального пространства и средостения, а также физики всасывающего дренажа [8].

Одним из ключевых вопросов, связанных с дренированием плевральной полости, является выбор мест установки дренажей. Проблема связана, в первую очередь, с тем, что воздух имеет свойство скапливаться во всех, но, преимущественно, в верхних этажах грудной клетки, а жидкость, напротив, в нижних ее отделах. Соответственно, универсального способа ликвидации обоих патологических состояний не существует, и невозможно одновременно и одинаково качественно удалить воздух и жидкость. Поэтому при сочетании пневмо- и гидроторакса, для ликвидации обоих патологических субстратов, как правило, необходима установка двух дренажей. Во многих случаях место, где необходимо выполнить торакоцентез, выбирается врачом индивидуально, в том числе, на основании данных предварительного рентгенологического и ультразвукового обследования [7–9]. Зачастую, для ликвидации пневмоторакса применяют дренирование во II межреберном промежутке по среднеключичной линии (способ, ошибочно приписываемый Винченцо Мональди (итал. Vincenzo Monaldi). Несмотря на популярность этого доступа в купировании пневмоторакса, он имеет ряд существенных недостатков. Это связано, в первую очередь, с анатомической близостью места установки дренажа к крупным сосудам грудной клетки. Так, описаны опасные для жизни повреждения подключичной вены и артерии и даже ятрогенные троакарные травмы грудной аорты, пищевода, сердца [1, 2, 10, 11]. Нередкими являются повреждение легочной паренхимы, а также экстраплевральное расположение дренажной трубки. Еще одним негативным моментом дренирования во II межреберном промежутке (вплоть до полной непригодности) является ситуация, требующая придания пациенту пронпозиции, например, в ходе лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В свою очередь, дренирование в VII–VIII межреберье по средней или задней подмышечной линиям, типично применяемое для удаления жидкости, может сопровождаться ранениями печени, селезенки, желудка, диафрагмы, а также (как и при дренировании верхнего этажа грудной клетки) паренхимы легкого [1–3]. Наконец, следует особо отметить, что наиболее частым ятрогенным осложнением является травма межреберных сосудов и нервов, в связи с чем, вне зависимости от выбранной точки пункции, дренаж плевральной полости следует вводить всегда по верхнему краю ребра.

Учитывая характерные ятрогенные осложнения, сопровождающие процесс дренирования плевральной полости, обоснованной представляется концепция дренирования через область, описанную как «безопасная зона» и ограниченную: спереди — боковой границей большой грудной мышцы; сверху — горизонтальной линией, проходящей ниже подмышечной впадины; сзади — широчайшей мышцей спины; снизу — горизонтальной линией на уровне соска [12]. Более конкретно, эта зона соответствует V межреберью между передней и средней подмышечной линиями. Особо привлекательным является удаленность этой зоны от практически всех важных анатомических образований, а также минимальная толщина тканей грудной стенки, проходимых в процессе дренирования (вне зависимости от конституции и пола пациента). Дополнительным преимуществом расположения дренажей в данной области является возможность нахождения пациента в любом требуемом положении (Фовлера, Тренделенбурга, пронпози-ции, на боку и др.).

Проблемой, не менее важной, чем выбор места установки дренажа, является стабильность его положения в соответствующем этаже грудной клетки. Хорошо известно, что дренаж может транслоцироваться и перестать выполнять свою функцию. В некоторой степени, это зависит от материала и диаметра дренажной трубки, особенно, когда используют не специально предназначенные для этого изделия, а имеющиеся в наличии, но, в большей степени — от длины ее интраплевральной части: слишком короткий дренаж, как правило распрямляется и может привести к смещению дренажных отверстий за пределы плевральной полости с развитием подкожной эмфиземы и рецидивом пневмоторакса. Наоборот, слишком длинный дренаж может свернуться кольцами и перегнуться в месте перехода из межреберного промежутка в плевральную полость или на внутриплевральном участке, вплоть до полной утери просвета. В результате транслокации, он может оказаться вне патологического очага. И, если при пневмотораксе дренаж, даже при транслокации из зоны апекса, скорее всего, способен выполнять требуемую функцию, то в отношении гидроторакса, дренаж, расположенный за пределами синуса, будет неэффективен. При перегибе дренажа он также будет не способен обеспечить полноценную эвакуацию жидкости.

Одной из важнейших проблем, возникающих при дренировании плевральной полости, является наличие практического опыта хирурга. Значение этого фактора зачастую недооценивается. Тем не менее, к примеру, исследование, проведенное A. Harris et al. [1], показало, что среди 94 младших врачей из 4 госпиталей более 20% никогда не устанавливали дренаж грудной клетки, в то время как 72% в основном учились у постели больного и у коллег, но 11% не прошли никакого обучения; треть опрошенных не читали действующих рекомендаций; более 50% врачей считают, что самой большой угрозой для процедуры является их собственная неуверенность в установке дренажа; при этом большинство принявших в исследовании (86%) убеждены, что для врачей должно быть доступно формальное стандартизированное обучение технике дренирования плевральной полости.

Ограничения исследования

По мнению авторов, основным фактором, ограничивающим значимость полученных результатов, является выбор в качестве объекта исследования аутопсийного материала, без имитации ситуаций, соответствующих пневмотораксу и гидротораксу. Соответственно, экстраполяцию результатов на реальную клиническую практику следует проводить с осторожностью. Вторым ограничивающим фактором является исключение из исследования объектов, перенесших ранее оперативные вмешательства на органах грудной клетки, так же, как имевших спаечный процесс в плевральной полости в результате химиолучевой терапии или вследствие других причин. Третий фактор, способный существенным образом оказать влияние на полученные результаты, это отсутствие опыта дренирования плевральной полости у хирургов, выполнявших анатомические эксперименты. Вероятно, по мере обучения, различия между изученными вариантами дренирования могут оказаться не столь выраженными; с другой стороны, применение позиционирующих устройств предназначено именно для облегчения дренирования плевральной полости хирургами, не обладающими должным опытом выполнения подобных манипуляций. Наконец, возможность клинического применения апробированного в условиях экс- перимента троакар-адаптера зависит от одобрения этого изделия сертифицирующими организациями.

Заключение

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование позволяет прийти к заключению, что в целом, применение позиционирующих устройств облегчает процесс дренирования плевральной полости и по эффективности превосходит результаты «рутинного» дренирования. Предлагаемая методика одномоментного дренирования верхнего и нижнего этажей плевральной полости в V межреберном промежутке с помощью позиционирующих устройств позволяет избежать многих характерных ятрогенных осложнений, легко выполнима в условиях неотложной помощи, в том числе хирургами, не имеющими опыта проведения этого хирургического вмешательства.

Список литературы Оптимизация техники дренирования плевральной полости при пневмогидротораксе (экспериментальное исследование)

- Harris A., O’Driscoll B., Turkington P. Survey of major complications of intercostal chest drain insertion in the UK. Postgrad. Med. J., 2010, No. 86, pp. 68–72. https://doi.org/ 10.1136/pgmj.2009.087759

- Lamont T., Surkitt-Parr M., Scarpello[A] J., Durand M., Hooper C., Maskell N. et al. Insertion of chest drains: summary of a safety report from the National Patient Safety Agency. BMJ, 2009, No. 339, b4923. https://doi.org/10.1136/bmj.b4923

- Maskell N. British Thoracic Society Pleural Disease Guidelines ‒ 2010 update. Thorax, 2010, No. 65, рр. 667–669. https://doi.org/ 10.1136/thx.2010.140236

- Измайлов Е.П., Труханова И.Г., Титов А.Н., Нагога А.Г., Комаров Г.С. Результаты лечения больных с травмой груди, осложненной пневмо- или гемотораксом. Врач скорой помощи, 2012. № 12. С. 39–42.

- Титов А.Н., Измайлов Е.П. Эффективность участия торакального хирурга в лечении больных с изолированной травмой груди, осложненной пневмо- и гемотораксом, в дежурном хирургическом стационаре. Аспирантский вестник Поволжья, 2017. № 1–2. С. 140–145.

- Schmelz J.O., Johnson D., Norton J.M., Andrews M., Gordon P.A. Effects of position of chest drainage tube on volume drained and pressure. American Journal of Critical Care, 1999, No. 8 (5), рр. 319–323. https://doi.org/10.4037/ajcc1999.8.5.319. PMID 10467469

- Feliciano D.V., Mattox K.L., Moore E.E. Trauma. 9-th edition. Mc-Graw-Hill Professional Publishing, 2020, 1415 p. ISBN-13: 978-1260143348.

- Munnell E.R. Thoracic Drainage. Ann. Thorac. Surg., 1997, No. 63, рр. 1497–1502.

- Leech C., Porter K., Steyn R. et al. The pre-hospital management of life-threatening chest injuries: a consensus statement. Trauma, 2016, No. 19(1). https://doi.org/10.1177/1460408616664553

- Miller K.S., Sahn S.A. Chest tubes. Indications, technique, management and complications. Chest, 1987, No. 91 (2), рр. 258–264. https://doi.org/10.1378/chest.91.2.258. PMID 3542404

- Kerger H., Blaettner T. et al. Perforation of the left atrium by a chest tube in a patient with cardiomegaly: management of a rare, but life threatening complication. Resuscitation, 2007, No. 74, рр. 178e82.

- Laws D., Neville E., Duffy J. BTS guidelines for the insertion of a chest drain. Thorax, 2003, No. 58 Suppl 2 (90002), рр. 53–59. https://doi.org/10.1136/thorax.58.suppl_2.ii53. PMC 1766017. PMID 12728150