Оптимизация техники выполнения артроскопической операции Латарже

Автор: Ветошкин А.А., Гончаров Е.Н., Агамалян А.Г., Дьячков Д.В.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 2 (44), 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Артроскопическая операция Латарже характеризуется благоприятными клиническими результатами, однако ограничением ее широкого применения является техническая сложность. Поэтому актуальным является поиск способов модификации и оптимизации артроскопической операции Латарже для снижения уровня сложности исполнения. Цель - исследование клинического результата модифицированной техники выполнения артроскопической операции Латарже, оцениваемого как количество интра- и послеоперационных осложнений и средней длительности вмешательства. Материалы и методы. Ретроспективный анализ основан на результатах 171 операции, выполненных одним хирургом с 2013 по 2020 год. Из них было выполнено 120 артроскопических операций Латарже по модифицированной технике. Модификация классической артроскопической операции, описанной L. Lafosse et al., заключалась в сокращении числа этапов, уменьшении количества рабочих портов, использовании меньшего набора хирургического инструментария. Оценивалась средняя длительность операций и количество осложнений. Результат. Обнаружена значимая корреляция между продолжительностью операции и числом хирургических вмешательств (р<0.05). Среднее время операции после 120 операций составило 62.8 минут (р<0.05). Всего было зафиксировано 13 эпизодов осложнений (7.6%). 9 случаев интраоперационных осложнений (5.3% всех операций) обусловили конверсию в открытую операцию. Выявлено 4 случая послеоперационных осложнений (2.3% всех вмешательств), из них 2 случая гематомы, которые лечились консервативно, и 2 эпизода рецидива нестабильности плеча. Неврологических, васкулярных и инфекционных осложнений не было. После внедрения модифицированной артроскопической операции Латарже количество осложнений составило 3.3% (4 эпизода). Обсуждение. Применение модифицированной артроскопической операции Латарже после прохождения этапов освоения позволило снизить среднюю длительность процедуры, делая ее сопоставимой со средним временем открытой операции Латарже. Уровень интра- и постоперационных осложнений не превысил указанные в литературе показатели. Выводы. Модифицированная артроскопическая операция Латарже безопасна и оправдана, имеет потенциал существенного снижения длительности операции при невысоком уровне интра- и послеоперационных осложнений.

Хирургия плеча, нестабильность плеча, артроскопия, операция Латарже

Короткий адрес: https://sciup.org/142227542

IDR: 142227542 | УДК: 616-089.8 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2021.2.22-29

Текст научной статьи Оптимизация техники выполнения артроскопической операции Латарже

Рациональный выбор тактики хирургического лечения передней нестабильности плеча подразумевает оценку клинической эффективности и сложности для освоения. В мировой литературе артроскопическая операция Латарже стала предметом пристального внимания. Артроскопический доступ - один из магистральных трендов развития концепции хирургического лечения нестабильности плеча. Это обусловлено его потенциалом в достижении клинических результатов благодаря синергии преимуществ открытой операции и минимально инвазивного вмешательства, что выражается: меньшим уровнем хирургической агрессии; более точным позиционированием трансплантата, что является основой восстановления анато-мичного взаимодействия головки плечевой кости и гленоида, благодаря оптимальной визуализации; низкой вероятностью послеоперационной контрактуры и сохранением кровоснабжения ввиду ограниченного повреждения мягких тканей; быстрым восстановлением функции; возможностью одновременно восстановить сопутствующие повреждения; более низким уровнем раннего послеоперационного болевого синдрома; ускоренной реабилитацией; косметическими преимуществами [1-9].

Ограничением широкого применения артроскопической операции Латарже считается сложность хирургической техники и относительная длительность вмешательства [10-11]. Сложность артроскопической операции может быть проиллюстрирована более длительной кривой обучения в сравнении с открытой. Ключевой вывод обзора S. Ekhtiari et al. заключается в том, что кривая обучения открытой операции Латарже характеризуется 22 процедурами в сравнении с 20-40 артроскопическими вмешательствами, необходимыми для достижения уровня мастерства, выраженного сокращением времени операции [12]. Техническая сложность артроскопического вмешательства выражается, в том числе, в вариабельном уровне осложнений. Так, по данным обзора S. Cerciello et al., включившего 14 исследований и 813 случаев, уровень осложнений артроскопической операции Латарже при среднем горизонте наблюдения 24.5 месяцев составил 16.5%, частота рецидивов – 2.5% [13]. В систематическом обзоре N. S. Horner et al. (580 случаев) при сопоставимом горизонте наблюдения 20.6 месяцев уровень осложнений достиг 3.8%, частота рецидивов – 1.9% [14].

Данные о средней длительности операции Латарже разнятся. По оценкам авторов G. Cunningham et al, S. Ekhtiari et al., R. Сastricini et al., B. Kordasiewicz et al. показатель варьируется в диапазоне от 146 до 99 минут [15, 12, 16, 1]. Для сравнения, среднее время открытой операции Латарже оценивается F. Dauzère et al.,

-

G. Cunningham et al. и N. S. Horner et al. в 65, 81, 93 минуты соответственно [17, 15, 14].

Таким образом, предметом пристального внимания практикующих экспертов является оптимизация лечебной тактики. Эти обстоятельства и профиль трудностей при широком внедрении в клиническую практику, ассоциированных с техникой артроскопической операции Латарже, обусловил поиск способов ее модификации и совершенствования.

Нам не удалось найти примеров модификации техники артроскопической операции, имеющих потенциал сокращения средней длительности вмешательства благодаря сокращению числа этапов вмешательства, уменьшением количества рабочих портов или использования меньшего набора хирургического инструментария, что могло бы нивелировать принципиальное ограничение рутинного применения при сохранении требуемого уровня воспроизводимых клинических результатов. Это подтолкнуло нас к разработке модифицированной техники выполнения операции Латарже, в рамках которой сокращено число этапов вмешательства, уменьшено количество рабочих портов и использован меньший набор хирургического инструментария, в сравнении с классической операцией, описанной L. Lafosse et al. [2]. Мы предполагаем, что после прохождения этапа освоения кривой обучения модификация операции позволит сократить среднюю длительность операции при уровне осложнений, не превышающих указанные в литературных источниках. В рамках данной работы результаты применения модифицированной методики будут сопоставляться с классической открытой и артроскопической операцией Латарже.

Цель работы заключается в исследовании клинического результата модифицированной техники выполнения артроскопической операции Латарже, оцениваемого как количество ин-тра- и послеоперационных осложнений и средней длительности вмешательства.

Материалы и методы

В работе обобщен опыт выполнения 171 артроскопической операции Латарже с 2013 по 2020 год в клинике № 2 Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России (Санкт-Петербург). Операции осуществлены одним хирургом, на одном оборудовании с применением одного набора инструментов. Анализируемая модифицированная техника выполнения операции выполнялась с 51 по 171 операцию, классическая техника применялась с 1 по 50.

Критериями включения служили: пациенты старше 18 лет с хронической нестабильностью плеча, которым по показаниям была выполнена артроскопическая операция Латарже. Все пациенты прошли предоперационное клинико-лабораторное обследование, которое включало сбор анамнеза, физикальное обследование, инструментальную диагностику (рентгенографию плечевого сустава в прямой проекции и проекции 20° по Garth, магнитно-резонансную томографию плечевого сустава без контрастирования, МСКТ сустава с построением 3D модели изображения). Показаниями для проведения артроскопической операции Латарже считали: костный дефект суставного отростка лопатки, превышающий 25% суставной площади, при которой гленоид принимает вид «перевернутой груши»; дефицит костной массы менее 25%, при наличии у больных одного из факторов: участие в контактных видах спорта, возраст меньше 20 лет; наличие биполярных повреждений головки плечевой кости и гленоида, при которых суммарный объем потери костной ткани суставным отростком лопатки и дефектом Хилла–Сакса был больше 3 см3 [2].

Все лица были проинформированы и дали согласие на включение в исследование до выполнения оперативного вмешательства.

Регистрировались демографические данные пациента, история болезни, детали хирургического вмешательства. Ретроспективно оценивались длительность операции, зафиксированная в протоколе операции и протоколе анестезии, и количество осложнений. Время операции определяли как время от разреза до наложения шва. На основе определения средней длительности вмешательства в зависимости от порядкового номера операции построен график кривой обучения, иллюстрирующий изменение показателя на протяжении времени освоения. Проведен анализ интраоперационных осложнений, которые привели к конверсии в открытую операцию, и послеоперационных осложнений, которыми считали: инфекционные, неврологические, васкулярные (отражены в медицинской карте стационара) и рецидивы нестабильности плеча (по результатам контрольного осмотра или телефонного опроса).

Статистическая обработка результатов выполнена при помощи программы Excel (Microsoft) и Statistica. Количественные переменные описывались их средним значением, стандартной ошибкой, максимальным и минимальным значениями. Для определения нормального распределения данных использовались тесты Лиллиефорса и Шапиро-Уилка. Количественные переменные сравнивались с использованием дисперсионного анализа (ДА) Фишера и критериев Тьюки достоверно значимой разности и Ньюмана-Кеулса для апостериорного сравнения групп. При анализе таблиц сопряженности использовались критерий χ2 Пирсона и точный двусторонний критерий Фишера. Для исследования корреляционной взаимосвязи между числовыми переменными с отличным от нормального распределением применялся коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена. Порог значимости был установлен на уровне 0,05.

Хирургическая техника

Оперативное вмешательство осуществляли в позиции «Пляжное кресло». Конечность не фиксировали, располагали свободно в функциональном положении. Обработанное операционное поле изолировали водонепроницаемой простыней.

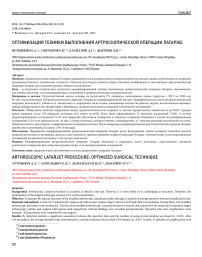

Схема артроскопических доступов к плечевому суставу представлена на Рисунке 1.

IbftAfwr --w^

Рисунок 1. Схема доступов к плечевому суставу.

1. Передний порт в ротаторном интервале. 2. Передне- латеральный порт. 3. Порт над клювовидным отростком лопатки. 4. Передний транспекторальный доступ.

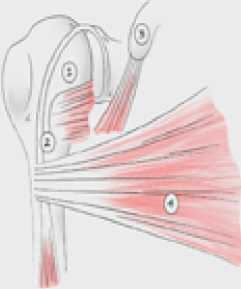

Ход операции условно делили на 4 этапа. Первый этап операции (Рисунок 2) начинали с диагностической артроскопии плечевого сустава, из стандартного заднего порта с оценкой динамической устойчивости плеча, повреждения внутрисуставных (суставной отросток лопатки, суставная губа, головка плечевой кости, капсула сустава) и внесуставных (мышцы ротаторной манжеты) структур. После наложения порта 1 шейвером и электрокоагулятором мобилизовали капсулу сустава, резецировали клювовидно-акромиальную связку, обрабатывали и расширяли ротаторный интервал. Накладывали порт 2 из которого под контролем расположения мышечно-кожного и подмышечного нервов проводили обработку клювовидного отростка лопатки, мобилизовали переднюю часть суставной губы. При помощи бура производили декортикацию переднего края суставного отростка лопатки и нижней поверхности клювовидного отростка для достижения конгруэнтности поверхностей. Также на клювовидном отростке фрезой формировали борозду у основания для предотвращения сколов при остеотомии.

Рисунок 2. Схема первого этапа выполнения артроскопической операции Латарже

На втором этапе операции (Рисунок 3.) под контролем расположения мышечно-кожного и подмышечного нервов устанавливали место проведения расщепа (сплита) на границе средней и нижней трети подлопаточной мышцы, после чего электрокоагулятором строго параллельно ходу мышечных волокон его выполняли по переключателю (S.Stick).

Рисунок 3. Схема второго этапа выполнения артроскопической операции Латарже

На третьем этапе операции из доступа 3 проводили двуствольный направитель для спиц (Рисунок 4.). Позиционирование осуществляли параллельно продольной оси по средней линии клювовидного отростка. Через направитель проводили спицы через клювовидный отросток, по которым специальным сверлом формировали отверстия. Для предотвращения раскола клювовидного отростка в отверстия вворачивали специальные шайбы. Далее совершали остеотомию клювовидного отростка и при наличии на нем сколов убирали их фрезой.

Рисунок 4. Схема третьего этапа выполнения артроскопической операции Латарже

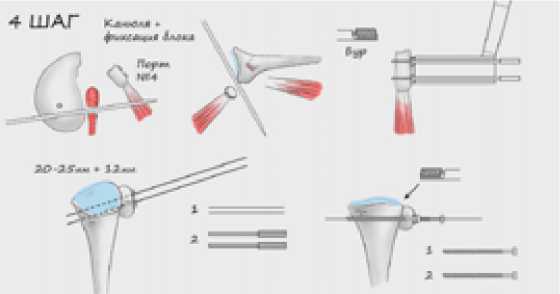

В четвертом этапе операции из стандартного заднего порта проводили ретрактор через сплит в подлопаточной мышце вперед на кожу, по этому инструменту формировали передний порт 4 (Рисунок 5). В этот порт вводили двухканальный держатель, который крепили к клювовидному отростку. Через сплит в подлопаточной мышце подводили клювовидный отросток к передней части суставного отростка лопатки, добиваясь нужной позиции относительно глено-ида. Фиксацию клювовидного отростка осуществляли канюлированными винтами по заранее проведенным спицам. В течение 4 недель после операции создавалось ограничение движения в плечевом суставе мягким ортезом по типу повязки Дезо.

Рисунок 5. Схема четвертого этапа выполнения артроскопической операции Латарже

Результаты

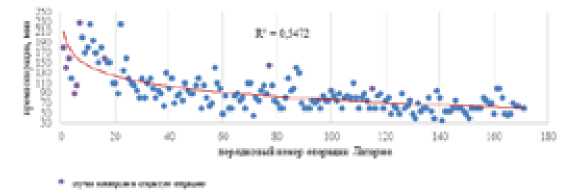

Анализу подвергнуты данные 171 пациента, которым была выполнена классическая и модифицированная артроскопическая операция Латарже. Средний возраст пациентов составил 31.4 года +-0.7 лет (диапазон 18-61 лет), преимущественно они были мужского пола (94.2%, 161/171 пациентов). Средняя продолжительность операции, оцениваемая в рамках всей серии, составила 89.6 минут (+-2.9). Максимальное время операции составило 230 минут, минимальное - 30 минут. Обнаружена значимая корреляция между продолжительностью операции и числом хирургических вмешательств (р<0.05). После выполнения 120 операций длительность вмешательства снизилась до 62.8 минут, +-2.2 (р<0.05). График 1 иллюстрирует результаты исследования кривой обучения в контексте длительности операции по отношению к общему количеству операций и характеризует скорость приобретения навыка. На графике цветом выделены случаи конверсии в открытое вмешательство.

График 1. Динамика времени операции в сопоставлении с числом выполненных артроскопических операций Латарже.

На основании результатов апостериорного сравнения групп с помощью критерия Ньюмана-Кеулса можно предположить, что 1 и 2 группа (1-40 операции) соответствуют периоду формирования навыка и резкого повышения оцениваемого результата в начале обучения. Группу 3 (41-60 операции) можно охарактеризовать как переходную. Группы 4, 5, 6 (61-120 случаев) – относятся к зоне убывающей отдачи, в рамках которой накопление опыта детерминирует незначительные улучшения, а плато, когда дальнейший опыт не влияет существенно на значение показателя, достигается в группе 7, то есть только после 120 вмешательства (р<0.05). Данные анализа представлены в Таблице 1 и 2.

Таблица 1

Средняя длительность артроскопической операции Латарже в группах по 20 наблюдений, сформированных в хронологическом порядке

|

Группа, № |

Порядковый номер операции |

Количество операций |

Среднее время операции, мин. |

Станд. ошибка |

Минимальное время операции, мин. |

Максимальное время операции, мин. |

|

1 |

0-20 |

20 |

158,8 |

8,67 |

90 |

230 |

|

2 |

21-40 |

20 |

110,5 |

7,82 |

65 |

225 |

|

3 |

41-60 |

20 |

91,5 |

5,11 |

50 |

140 |

|

4 |

61-80 |

20 |

85,0 |

5,09 |

45 |

145 |

|

5 |

81-100 |

20 |

82,3 |

5,42 |

60 |

140 |

|

6 |

101-120 |

20 |

79,0 |

3,13 |

60 |

110 |

|

7 |

121-140 |

20 |

64,0 |

3,45 |

40 |

95 |

|

8 |

141-160 |

20 |

59,3 |

2,49 |

35 |

80 |

|

9 |

161-171 |

11 |

65,0 |

6,61 |

30 |

100 |

|

Результат |

171 |

89,6 |

2,90 |

30 |

230 |

Таблица 2

Критерий Ньюмана-Кеулса, р-значения сравнения

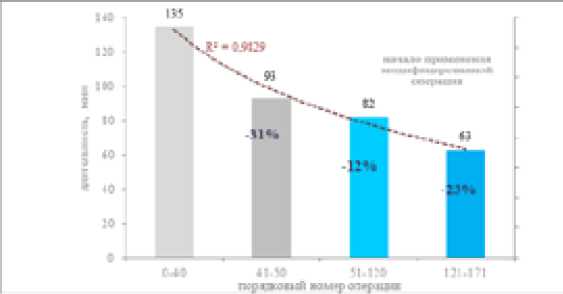

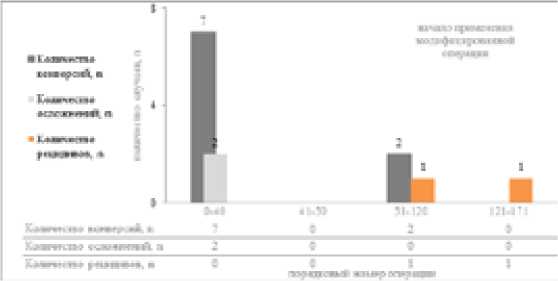

Количество интраоперационных осложнений, которые привели к конверсии артроскопического в открытое вмешательство, составило 9 случаев или 5.3% анализируемых процедур. Обнаружены значимые отличия частоты конверсий в рамках начального периода (1-20 операций) от последующих этапов (р<0.05). Все случаи конверсии связаны с раскалыванием клювовидного отростка в ходе операции. За период наблюдения, который составил 84 месяца, общее число послеоперационных осложнений достигло 4, и это 2.3% всех вмешательств. Из них было зафиксировано 2 или 1.2% случая послеоперационной гематомы в группах 1 и 2 (начальный этап обучения), которые лечились консервативно и 2 случая (1.2%) рецидива нестабильности плеча, которые произошли в группах 6 и 7. Неврологических, васкулярных и инфекционных осложнений обнаружено не было. Итоговое количество осложнений достигло 13 эпизодов, и это 7.6% всех операций. Выполнено 2 ревизионных вмешательства, что составило 1.2% от итогового числа операций. Таким образом, 9 случаев интра- и послеоперационных осложнений, что составило 69.2% от общего числа осложнений, произошли на начальном этапе обучения, во процессе первых

40 операций, которые выполнялись по классической технике. С начала применения модифицированной операции Латарже (с 51 по 171 операцию) количество осложнений составило: 2 конверсии и 2 рецидива. Динамика изменения длительности операции и структура рецидивов, постоперационных осложнений и конверсий в открытую операцию отражена на Графике 2 и 3.

График 2. Динамика изменения длительности операции в минутах и процентах

График 3. Структура интраоперационых и постоперационных осложнений артроскопической операции

Обсуждение

Интерес исследователей к разработке модификации артроскопической операции Латарже с разных углов зрения свидетельствует в определённом смысле о ее большом потенциале и принципиальной перспективности. Узловой проблемой при анализе модифицированной операции является оценка степени достижения качественно значимых улучшений и/или упрощений, переходу благодаря вносимым изменениям на иную ступень, что позволяет преодолеть существующие ограничения при сохранении благоприятных воспроизводимых клинических результатов. В нашей работе мы акцентируем внимание на анализе эффективности модифицированной артроскопической операции Латарже, подразумевающей сокращение числа этапов вмешательства, уменьшение количества рабочих портов и использование меньшего набора хирургического инструментария, в контексте положительного влияния на уменьшение длительности операции без потери клинической эффективности, оцениваемой уровнем критически значимых осложнений. Это позволяет оценить оправданность и целесообразность ее внедрения в клиническую практику.

В рамках нашей работы мы фокусировались на анализе инфекционных, неврологических, васкулярных осложнений и рецидивах нестабильности плеча. Данный выбор в общем коррелирует с указанными осложнениями в рамках исследования A. Gupta et al., а горизонт послеоперационного наблюдения в нашей работе - 84 месяца - позволяет проводить подобную оценку [18].

Нам представляется важным сопоставить наши результаты с данными обзоров, посвященной теме осложнений классической артроскопической операции Латарже. Так, уровень всех послеоперационных осложнений в нашем исследовании (1.2%) и рецидива нестабильности (1.2%) не превышает показатель, указанный в систематическом обзоре N. S. Horner et al., – 3.8% и 1.9% соответственно, и в исследовании S. Cerciello et al. - 16.5% и 2.5% [14, 13]. Важно подчеркнуть, что после начала применения модифицированной операции Латарже, с 51 по 171 операцию, количество осложнений составило: 2 конверсии и 2 рецидива, что суммарно составляет 3.3% от 120 модифицированных вмешательств. Число осложнений в нашем случае не превысило 10%, что продемонстрированы в работе R. Castricini et al. [16]. В анализе ET Hurley et al. указывают на 11.9% осложнений и 2.4% нестабильности плеча, что также выше в сравнении с нашими данными [19]. B работе Kordasiewicz et al. указывается на показатель в 3,3% рецидивов и на 10% случаев, когда потребовались ревизионные операции [1].

В литературных источниках мы не обнаружили сведений о влиянии модификации техники артроскопической операции на среднюю продолжительность вмешательства. Таким образом, мы будем сравнивать полученные нами результаты с данными, приведенными в отношении классической операции Латарже – артроскопической и открытой. Длительность открытой операции Латарже выбрана нами в рамках анализа, чтобы оценить степень приближения к данному показателю как некоей реперной точке результативности операции Латарже. На наш взгляд, продолжительность операции – своеобразный интегральный показатель, который иллюстрирует и уровень компетенций и мастерства хирурга, и служит одновременно одним из критериев выбора и индикаторов целесообразности операции, особенно при наличии альтернативных техник.

Безусловно, мы должны сделать оговорку, что анализ времени операции может быть осуществлен после прохождения хирургом первоначального этапа кривой обучения, после достижения уровня компетенций, позволяющего проводить вмешательства с прогнозируемым клиническим результатом. Поэтому для сравнения мы обращались к показателям продолжительности операции, обозначенными авторами исследований как соответствующие этапу прохождения обучения, характеризующие достижение оптимального уровня компетенций хирурга. В нашем случае после 120 операций, что соответствует достижению плато в индивидуальной кривой обучения, среднее время операции составило 63 минуты. В исследованиях G. Cunningham et al. [15], S. Ekhtiari et al. [12], B. Kordasiewicz et al. [1] и R. Castricini et al. [16] указаны показатели 146, 109, 113 и 99 минут соответственно. Мы можем предположить на основе приведенных данных, что 117 минут – средняя продолжительность классической артроскопической операции Латар-же. Аналогично, время открытой операции Латарже оценивается F. Dauzère et al., G. Cunningham et al. и N. S. Horner et al. в 65, 81, 93 минуты соответственно, т.е. мы можем ориентироваться на 80 минут – как рассчитанную на этой базе среднеарифметическую длительность открытой операции [17, 15, 14]. Тогда мы можем констатировать, что значение среднего времени операции в нашей серии оказалось ниже в сравнении с указанной в литературе длительностью классической артроскопической и открытой операции Латарже: 63 минуты против 117 минут и 80 минут соответственно. Эффект сокращения средней длительности операции был достигнут преимущественно благодаря уменьшению числа этапов вмешательства, соответственно, сокращению числа накладываемых портов и объема инструментализации. Сокращение количества этапов вмешательства было обеспечено внедрением следующих авторских технических новаций: упразднению этапа фиксации клювовидного отростка гибким проводником перед выполнением остеотомии; изменению последовательности этапа формирования сплита подлопаточной мышцы и этапа остеотомии клювовидного отростка; выполнению фиксации клювовидного отростка винтами без предварительного рассверливания суставного отростка лопатки.

Благодаря применению хирургической модификации мы можем прогнозировать повышение вероятности достижения комплементарных целей роста результативности хирургического вмешательства: сокращение количества задействованного хирургического инструмента позволяет сократить количество и последовательность манипуляций, оптимизировать процесс предоперационной подготовки оборудования и инструмента, что означает сокращение временных и иных затрат, больший комфорт и улучшение процесса взаимодействия для операционной бригады. К тому же, сокращение на 46% средней длительности операции (117 минут против 63) и гипотетически предоперационной подготовки позволит повысить уровень хирургической активности благодаря высвобождению мощностей, что в свою очередь способствует росту компетенции хирурга благодаря интенсивному освоению, увеличению скорости прохождения этапов кривой обучения, тем самым создаются предпосылки получения благоприятных клинических результатов в более короткой перспективе. Наше предположение о влиянии хирургической активности хирурга резонирует с выводами E.M. Valsamis et al.: предиктором сравнительно более благоприятных результатов артроскопической операции Латарже, в том числе в скорости овладения навыком, является большой объем данных вмешательств на регулярной основе [20]. Другой чертой модифицированной операции является отсутствие необходимости дополнительной инструментализации и связанной с этим потребностью в ресурсах.

Таким образом, анализ результатов применения модифицированной артроскопической операции Латарже, главным смыслом и интенцией которой является сокращение числа этапов вмешательства, показал, что наряду с главными показателями ее оценки – клиническими результатами - мы можем говорить о достижении сопутствующих целей – медицинских и организационных, способных положительно влиять на качество медицинской помощи. Полученные нами результаты позволяют с определённой долей оптимизма рассматривать перспективы клинического применения модифицированной техники операции, однако необходимым является дальнейший долгосрочный мониторинг. Представляет интерес исследование влияния модификации артроскопической операции Латарже на клинические результаты, в том числе на позиционирование костного блока и на показатели специализированных шкал, характеризующие объективную и субъективную оценку пациентов соответствия их ожиданиям в отношении восстановления функции.

Выводы

Анализ модифицированной техники выполнения артроскопической операции Латарже показал потенциал существенного снижения длительности операции при невысоком уровне ин-тра- и послеоперационных осложнений. Модифицированная артроскопическая операция Латарже безопасна и клинически оправдана.

Ветошкин А.А., Гончаров Е.Н., Агамалян А.Г., Дьячков Д.В., Оптимизация техники выполнения артроскопической операции Ла- тарже// Кафедра травматологии и ортопедии. 2021.№2(44). С.22-29. [Vetoshkin A.A., Goncharov E.N., Aghamalyan H.H., Diachkov D.V., Arthroscopic Latarjet procedure: optimized surgical technique Department of Traumatology and Orthopedics. 2021.№2(44). pp.22-29]

Список литературы Оптимизация техники выполнения артроскопической операции Латарже

- Kordasiewicz B., Kiciński M., Małachowski K., Boszczyk A., Chaberek S., Pomianowski S. Arthroscopic Latarjet Stabilization: Analysis of the Learning Curve in the First 90 Primary Cases: Early Clinical Results and Computed Tomography Evaluation // Arthroscopy. 2019. Vol. 35(12). P. 3221-3237. doi: 10.1016/j.arthro.2019.07.007.

- Lafosse L., Boyle S. Arthroscopic Latarjet procedure // J Shoulder Elbow Surg. 2010 Mar. Vol. 19(2 Suppl). P. 2-12. doi: 10.1016/j.jse.2009.12.010.

- Гудзь Ю.В., Ветошкин А.А., Чеботарёв С.В. Артроскопическая операция по Латарже: технические особенности выполнения, среднесрочные функциональные результаты // Мед.-биол. и соц.-психол. пробл. безопасности в чрезв. ситуациях. 2018. № 2. С. 16–25. DOI 10.25016/2541-7487-2018-0-2-16-25. [GudzYu.V., Vetoshkin A.A., Chebotarev S.V. Artroskopicheskaya operatsiya po Latarzhe: tekhnicheskie osobennosti vypolneniya, srednesrochnye funktsionalnye rezultaty. Mediko-biologicheskie i sotsial’nopsikhologicheskie problem bezopasnosti v chrezvychaynykh situatsiyakh. 2018. N 2. Pp. 16–25. (InRuss.) DOI 10.25016/2541-7487-2018-0-2-16-25.]

- Wong S.E., Friedman L.G.M., Garrigues G.E. Arthroscopic Latarjet: Indications, Techniques, and Results // Arthroscopy. 2020 Aug. Vol. 36(8). P. 2044-2046. doi: 10.1016/j.arthro.2020.06.002. Epub 2020 Jun 10.

- Getz C.L., Joyce C.D. Arthroscopic Latarjet for Shoulder Instability // Orthop Clin North Am. 2020 Jul. Vol. 51(3). P. 373-381. doi: 10.1016/j. ocl.2020.02.002. Epub 2020 May 5.

- Casabianca L., Gerometta A., Massein A., Khiami F., Rousseau R., Hardy A., Pascal-Moussellard H., Loriaut P. Graft position and fusion rate following arthroscopic Latarjet // Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 Feb. Vol. 24(2). P. 507-12. doi: 10.1007/s00167-015-3551-6. Epub 2015 Mar 1. PMID: 25726159.

- John R., Wong I. Innovative Approaches in the Management of Shoulder Instability: Current Concept Review // Curr Rev Musculoskelet Med. 2019 Jul. Vol. 23;12(3). P. 386-396. doi: 10.1007/s12178-019-09569-z. Epub ahead of print.

- Randelli P., Fossati C., Stoppani C., Evola F.R., De Girolamo L. Open Latarjet versus arthroscopic Latarjet: clinical results and cost analysis // Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 Feb. Vol. 24(2). P. 526-32. doi: 10.1007/ s00167-015-3978-9. Epub 2016 Jan 8. PMID: 26745964.

- Haskel J.D., Colasanti C.A., Hurley E.T., Matache B.A., Jazrawi L.M., Meislin R.J. Arthroscopic Latarjet Procedure: Indications, Techniques, and Outcomes // JBJS Rev. 2021 Mar 10. Vol. 9(3). doi: 10.2106/JBJS.RVW.20.00071. PMID: 33690241.

- Gracitelli M.E., Ferreira A.A., Benegas E., Malavolta E.A., Sunada E.E., Assunção J.H. Arthroscopic latarjet procedure: safety evaluation in cadavers // Acta Ortop Bras. 2013 May. Vol. 21(3). P. 139-43. doi: 10.1590/S1413-78522013000300002.

- Moga I., Konstantinidis G., Coady C., Ghosh S., Wong I.H. Arthroscopic Anatomic Glenoid Reconstruction: Analysis of the Learning Curve // Orthop J Sports Med. 2018 Nov 13. Vol. 6(11):2325967118807906. doi: 10.1177/2325967118807906.

- Ekhtiari S., Horner N.S., Bedi A., Ayeni O.R., Khan M. The Learning Curve for the Latarjet Procedure: A Systematic Review // Orthop J Sports Med. 2018 Jul 26. Vol. 6(7):2325967118786930. doi: 10.1177/2325967118786930.

- Cerciello S., Corona K., Morris B.J., Santagada D.A., Maccauro G. Early Outcomes and Perioperative Complications of the Arthroscopic Latarjet Procedure: Systematic Review and Meta-analysis // Am J Sports Med. 2019 Jul. Vol. 47(9). P. 2232-2241. doi: 10.1177/0363546518783743. Epub 2018 Aug 1.

- Horner N.S., Moroz P.A., Bhullar R., Habib A., Simunovic N., Wong I., Bedi A., Ayeni O.R. Open versus arthroscopic Latarjet procedures for the treatment of shoulder instability: a systematic review of comparative studies // BMC Musculoskelet Disord. 2018 Jul. Vol. 25; 19(1):255. doi: 10.1186/s12891-018-2188-2. PMID: 30045745; PMCID: PMC6060556. 2018. Vol. 19. Pp. 1–9. DOI: 10.1186/s12891-018-2188-2/

- Cunningham G., Benchouk S., Kherad O., Lädermann A. Comparison of arthroscopic and open Latarjet with a learning curve analysis // Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 Feb. Vol. 24(2). P.540-5. doi: 10.1007/s00167-015-3910-3. Epub 2015 Dec 12. PMID: 26658571.

- Castricini R., De Benedetto M., Orlando N., Rocchi M., Zini R., Pirani P. Arthroscopic Latarjet procedure: analysis of the learning curve // Musculoskelet Surg. 2013 Jun. Vol. 97 Suppl 1. P. 93-8. doi: 10.1007/s12306-013-0262-3. Epub 2013 Apr 16.

- Dauzère F., Faraud A., Lebon J., Faruch M., Mansat P., Bonnevialle N. Is the Latarjet procedure risky? Analysis of complications and learning curve // Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 Feb. Vol. 24(2). P. 557-63. doi: 10.1007/s00167-015-3900-5. Epub 2016 Jan 20. PMID: 26792565.

- Gupta A., Delaney R., Petkin K., Lafosse L. Complications of the Latarjet procedure // Curr Rev Musculoskelet Med. 2015. Vol. 8(1). P. 59-66. doi:10.1007/s12178-015-9258-y.

- Hurley E.T., Lim Fat D., Farrington S.K., Mullett H. Open Versus Arthroscopic Latarjet Procedure for Anterior Shoulder Instability: A Systematic Review and Meta-analysis // Am J Sports Med. 2019 Apr. Vol. 47(5). P. 1248-1253. doi: 10.1177/0363546518759540. Epub 2018 Mar 20. PMID: 29558168.

- Valsamis E.M., Kany J., Bonnevialle N., Castricini R., Lädermann A., Cunningham G., Schwartz D.G., Athwal G.S., Phadnis J. The arthroscopic Latarjet: a multisurgeon learning curve analysis // J Shoulder Elbow Surg. 2020 Apr. Vol. 29(4). P. 681-688. doi: 10.1016/j.jse.2019.10.022. Epub 2020 Jan 22.