Опухоли на костях людей из курганов пазырыкской культуры в долине реки Ак-Алахи (плоскогорье Укок, Горный Алтай)

Автор: Чикишева Т.А., Аристова Е.С., Елясин П.А., Полосьмак Н.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Проведено обследование коллекции останков людей (16 индивидов: 10 мужчин, 2 женщины, 4 детей), погребенных в курганах пазырыкской культуры, которые расположены в долине р. Ак-Алахи. Этот палеоантропологический материал был изучен ранее по краниометрической и одонтоскопической программе, но без внимания остался пласт биоархеологической информации, отражающей последствия влияния биологических и социокультурных факторов среды. В статье обсуждаются патологии опухолевого характера, обнаруженные на костях скелетов. Констатирована высокая частота возникновения опухолевых заболеваний в данной группе. С учетом мумии женщины из кургана Ак-Алаха-3 (томографический анализ мумии обнаружил опухоль молочной железы и метастатический онкопроцесс в телах грудных позвонков Th1-Th3) такая патология встречена у пяти индивидов, что составляет более 30 % взрослого контингента. У трех молодых мужчин (из погребений в комплексах Ак-Алаха-1, -5 и Бертек-12) опухоли локализованы в области метафизов длинных костей и диагностированы нами как остеохондромы и остеоид-остеомы. У одного индивида (молодой мужчина из кург. 3 комплекса Ак-Алаха-5) патологическое разрастание костной ткани обнаружено на скате основной кости, на наружной поверхности базилярной части затылочной кости в основно-затылочном синостозе и в сфеноидальном синусе. В число факторов, вызывающих опухоли костей скелета, можно включить повышенную нагрузку на скелет в раннем возрасте, эндокринные нарушения (гиперфункция щитовидной железы), особенности диеты, способ приготовления пищи на огне открытого очага, дым от очага, которым отапливалось в холодное время жилище, и экологические факторы.

Горный алтай, пазырыкская культура, опухоли костей, метаэпифизарный хрящ, остеохондрома, остеома

Короткий адрес: https://sciup.org/145145596

IDR: 145145596 | УДК: 572.08 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.642-648

Текст научной статьи Опухоли на костях людей из курганов пазырыкской культуры в долине реки Ак-Алахи (плоскогорье Укок, Горный Алтай)

Антропологический контекст пазырыкской культуры с каждым годом становится обширнее. В настоящее время внимание исследователей направлено не только на получение антропометрических и одонтоскопических данных, но и биоархео-логических, в определенной степени отражающих некоторые особенности жизни людей, своеобразные условия их труда и быта, перенесенные травмы и заболевания, иногда причины смерти.

Было проведено дополнительное обследование о станков 16 скелетов (10 мужчин и 2 женщины, включая мумию из кург. Ак-Алаха-3, и 4 детей) из нескольких курганных комплексов в долине р. Ак-Алаха на плоскогорье Укок (Горный Алтай). Этот палеоантропологический материал частично уже опубликован, но ранее его изучение было сфокусировано на проблемах генезиса антропологического состава пазырыкских популяций. Использовались краниометрические параметры и одонтологические данные серий, сформированных по принципу территориальной приуроченности курганов, из которых они происходят, к долинам основных рек Горного Алтая. Эти серии рассматривались на популяционном уровне, и одну из анализируемых единиц представляла популяция с Укока [Чикишева, 2003, 2012].

В большинстве случаев посткраниальные отделы скелетов из пазырыкских курганов Укока имели плохую сохранность (неполную комплектность, фрагментарное состояние и деструктивные разрушения сохранившихся отделов), объясняемую эксгумацией тел или частей тел из погребений при разграблении курганов, повсеместно практикуемой у кочевников евразийских степей в скифское время. Поэтому популяционный подход к классическим остеометрическим характеристикам, при котором анализируется их внутригрупповая вариабельно сть, не был использован. На патологические отклонения в скелетах носителей пазырыкской культуры обращалось внимание и ранее, но оно относилось к наиболее «эффектным» их проявлениям, максимально выраженным, фиксируемым при визуальном осмотре. Постановка дифференциального диагноза не проводилась, не анализировалась частота заболеваний в группе. В ходе нового обследования у трех индивидов, захороненных в ак-алахинских пазырыкских курганах, были выявлены патологии в виде опухолей, характеристике которых посвящена статья.

Результаты и обсуждение

Комплекс Ак-Алаха-1, кург. 1, погр. 2. Курган исследован в 1990 г. под руководством Н.В. По-лосьмак и отнесен к пазырыкской культуре [По-лосьмак, 1994, с. 16–60; Население…, 2003, c. 17–21]. Два погребения кургана содержали о станки двух человек, при первоначальном антропологическом обследовании которых было определено, что в первом был захоронен мужчина 45–50 лет, во втором – молодая женщина 16–17 лет. Также было сделано краткое описание морфологических особенностей этих индивидов и опубликованы их антропометрические параметры [Население…, 2003, с. 259–261]. Спустя два десятилетия был проведен молекулярно-генетический анализ образцов скелетного материала и установлен мужской пол молодого индивида, а также родственная связь обоих мужчин и по материнской, и по отцовской линии [Пилипенко, Тра-пезов, Полосьмак, 2015].

Таким образом, установлено, что в погр. 2 захоронен подро сток, умерший в возрасте 16–17 лет. На задней поверхности левой плечевой кости, на 3 см ниже проксимального метафиза (поверх-но сть зоны роста хорошо сохранилась), имеется крупное костное опухолевое образование, предположительно остеохондрома (рис. 1). Ее размеры: длина вдоль продольной оси кости – 7,5 см, ширина по поперечному сечению на уровне наибольшего развития – 2,5 см, максимальная толщина – 2 см. Поверхность опухоли покрыта тонким слоем компактного вещества. На ней имеются небольшие участки, лишенные компакты – следы локализации хрящевой ткани. На распиле губчатое вещество имеет трабекулярную структуру. Трабекулы ров-

Рис. 1. Левая плечевая кость мужчины из погр. 2, кург. 1 комплекса Ак-Алаха-1 с остеохондромой. а – общий вид сзади; б – область опухоли, заметны следы локализации хрящевой ткани.

ные, полукруглой формы, заполняют всю опухоль, в костномозговой канал не проникают.

Остеохондрома – доброкачественная опухоль, растущая из метаэпифизарного хряща в период формирования скелета, локализующаяся обычно в области метафизов плечевой (чаще проксимальный отдел), бедренной (чаще дистальный отдел) и большеберцовой ко сти (чаще проксимальный отдел) [Пальцев, Аничков, 2005, с. 149; Murphey et al., 2000]. Представляет собой вырост костной ткани, покрытый хрящом. Возникает в возрасте до 20 лет. Может развиваться как одиночное образование (солитарная остеохондрома) или в виде нескольких поражений (множественная остеохондрома) [Khurana, Abdul-Karim, Bovée, 2002; Пальцев, Аничков, 2005, с. 149–150]. В наблюдаемом нами случае представлена солитарная остеохондрома. В современных популяциях эта патология встречается при рентгенографическом обследовании у 1–2 % индивидов, преобладает у мужчин [Murphey et al., 2000], на палеоантропологических материалах гендерные различия по частоте встречаемо сти патологии не обнаружены [Waldron, 2009, p. 172] .

Дифференциальный диагноз солитарной остеохондромы проводится с малигнизированной остеохондромой или хондросаркомой (злокачественное перерождение остеохондромы). Источником развития данной опухоли является хрящевая часть 644

остеохондромы, которая может прорастать в мягкие ткани или в костномозговой канал, но вероятность такого поражения не превышает 1–2 % случаев [Пальцев, Аничков, 2005, с. 150]. На палеоантропологических материалах о стеохондрома должна быть дифференцирована также от гетеротопического травматического окостенения, что иногда может оказаться проблематичным из-за отсутствия хрящевого колпачка в сухих костях [Waldron, 2009, p. 175]. В нашем случае обнаружены следы локализации хрящевой ткани (рис. 1, б ), изменения в строении и структуре окружающей опухоль костной ткани отсутствуют, и диагноз остеохондрома нам кажется верным.

Причиной заболевания долгое время считалась чрезмерная физическая нагрузка на скелет в период его созревания. В последнее время одним из факторов, вызывающих остеохондрому, называют также ионизирующую радиацию. Получены данные, что эта опухоль развивается у 12 % детей, получавших лучевую терапию в дозе 1000–6000 рад [Пальцев, Аничков, 2005, с. 149].

Компл екс Бертек-12, кург. 1, погр. 1. Курган исследован под руководством В.И. Молодина в 1991 г., датирован V–III вв. до н.э. [Древние культуры…, 1994, с. 24]. Парное захоронение (взрослый и ребенок) со следами ограбления осуществлено в каменном ящике трапециевидной формы, сооруженном на дне могильной ямы из пяти сланцевых плит, перекрытых сверху плахами и плоскими сланцевыми плитами [Там же, с. 84].

При обследовании скелета взрослого (мужчины 20–25 лет) на границе верхней и средней трети левой бедренной кости обнаружено опухолевидное образование. Опухоль имеет плоскую форму, расположена параллельно поверхности диафиза кости. Ее размеры: длина вдоль продольной оси диафиза – 5,0 см, ширина – 2,5 см, толщина – 0,3 см. Поверхность опухоли гладкая, покрыта тонким слоем компактного вещества, под которым находится трабекулярная ко стная ткань (рис. 2). Возможно, данное образование возникло в раннем возрасте из метаэпифизарного хряща проксимального конца диафиза кости.

Нижняя треть левой большеберцовой ко сти этого индивида сильно деформирована – изогнута кпереди, утолщена, укорочена (ее полная длина составляет 39,0 см, тогда как на правой ко сти этот параметр 40,3 см). На задней поверхности кости компактный слой имеет выпуклую, бугристую поверхность, множество сосудистых каналов. На латеральной поверхности кости на уровне изгиба диафиза обнаружена плоская опухоль размером 4,0 × 2,5 см. Толщина образования не более 1,0 мм. Граница опухоли довольно четкая (рис. 3).

Дифференциальный диагноз подобной патологии проводится между остеоид-остеомой, парао-стальной остеомой и реактивными разрастаниями костной ткани (посттравматическими и инфекционными) [Пальцев, Аничков, 2005, с. 140–142]. В некоторых случаях остеому и остеоид-остеому следует отличать от старых остеохондром. В пользу остеоидной остеомы в нашем случае говорит ее локализация вблизи ростковой эпифизарной зоны, ярко выраженный сосудистый рисунок и деформация кости, которую могут вызывать растущие осте-оид-остеомы.

В нижней трети малоберцовой кости в области дистального межберцового синдесмоза имеются многочисленные остеофиты, возникшие, возможно, из-за сильного натяжения соединительнотканных структур в дистальном отделе кости. Это связано с отставанием роста большой берцовой кости. Нельзя исключить наличие реактивного воспалительного процесса, который, как правило, присоединяется во время роста остеоид-остеомы.

Комплекс Ак-Алаха-5, кург. 3, погр. 2. Комплекс Ак-Алаха-5, исследованный Н.В. Полосьмак в 1994–1995 гг., представляет собой «цепочку» курганов, в которой кург. 3 является самым большим [Полосьмак, 2001, с. 86–99]. В кургане были захоронены молодые мужчины близкого возраста в интервале 25–30 лет. Для исследования одного из них были получены фрагменты черепа. Кости посткраниального отдела не сохранились.

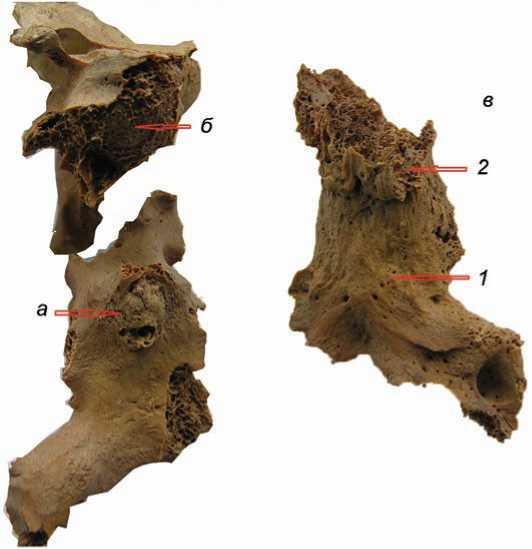

Были исследованы фрагменты костей основания черепа – клиновидной, затылочной, решетчатой, височной и часть задней стенки тела верхней челюсти. У клиновидной кости сохранились тело и небольшой фрагмент малых крыльев. Другой фрагмент состоит из части большого крыла (подвисочная поверхность) и части височной кости со скуловым отростком и нижнечелюстной ямкой левой стороны. Патологии обнаружены на скате основной кости, на наружной поверхности базилярной части затылочной кости, в основно-затылочном синостозе, в сфеноидальном синусе и на левом большом крыле основной кости.

Поверхность крыла и наружная поверхность базилярной части затылочной кости имеют выраженный сосудистый рисунок, а основно-затылочный синостоз представляет собой разрастание губчатой ткани (рис. 4, в ). В теле клиновидной кости имеется опухолевидное образование овальной формы, размером 2,5 × 1,7 см (рис. 4, б ). Поверхность опухоли ровная. В отличие от окружающего губчатого вещества клиновидной кости, имеет очень плотную костную консистенцию пластинчатой костной ткани. Границы опухоли определяются хорошо, она занимает почти все тело (но не синусы) кости,

Рис. 2 . Левая бедренная кость мужчины из кург. 1 комплекса Бертек-12 с остеоид-остеомой.

Рис. 3 . Дистальная половина левой большеберцовой кости мужчины из кург. 1 комплекса Бер-тек-12 с остеоид-остеомой на латеральной поверхности диафиза.

прорастает кпереди в сторону крыловидно-небной ямки, а также кзади по направлению к затылочной ко сти. Компактное веще ство клиновидной ко сти истончено, турецкое седло узкое (1,5 см). В области ската (позади основания спинки турецкого седла) имеется патологическое образование с четко очерченными границами, округлой формы размером 1,5 × 1,3 см (рис. 4, а ). В центре образования имеется небольшой участок, лишенный компактного слоя. Дно гипофизарной ямки слабо порозное. Скорее всего, имеется связь между этими отклонениями от нормальной анатомии в пределах одной кости.

По данным литературы, распространенность опухолей основания черепа в наше время не превышает 2–3 % среди опухолей головы [Гаспарян, Чере-каев, Бекяшев, 2012]. То есть такие опухоли являются редкими заболеваниями. Можно предположить, что данная опухоль относится к опухолям хондроид-

Рис. 4 . Фрагменты костей основания черепа мужчины из погр. 2, кург. 3 могильника Ак-Алаха-5.

а – опухоль на наружной поверхности стенки ямки гипофиза; б – остеома в сфеноидальном синусе; в – наружная поверхность основания затылочной кости с крупными порами ( 1 ) и разрастанием губчатой ткани в области основно-затылочного синостоза ( 2 ).

ного ряда, которые могут возникать из хрящевой ткани (в т.ч. и эмбриональной) синхондрозов основания черепа. Численность таких патологий у современного населения не превышает 1 % из числа опухолей костной и хрящевой ткани [Там же].

В палеопатологической литературе поражение ската, аналогичное встреченному нами у погребенного, не описано. На палеоантропологическом материале, не имеющем повреждения кости над параназальными синусами, вне целенаправленного рентгенографического обследования она вряд ли может быть зафиксирована. Поэтому случаи описания таких патологий единичны [Riccomia et al., 2017], а наблюдаемая нами локализация встречена впервые. В литературе рассматриваются три группы причин, провоцирующих развитие опухолей в воздухоносных полостях черепных костей – аномалии развития в эмбриональном периоде жизни, травмы и гипертрофия ко стной ткани как реакция на воспалительный процесс [Alexander, Patel, Odland, 2007].

В данном случае вся лежащая в глубине основания головы анатомическая структура имеет очаги патологического разрастания костной ткани. Причиной смерти изучаемого индивида могло послужить разрушение кровеносных сосудов Виллизиевого круга и синусов твердой мозговой оболочки. Какова бы ни была первичная причина этой патологии, она, в свою очередь, могла стать субстратом для процессов воспалительного характера, вызываемых вирусной, бактериальной или грибковой инфекцией.

Компл екс Ак-Алаха-5, кург. 4, погр. 2. В кургане были захоронены молодые мужчины близкого возраста – ок. 35–40 лет. Следует уточнить, что при предыдущем обследовании пол одного из индивидов был ошибочно определен как женский и его краниометрические данные попали в таблицы как относящиеся к индивиду из погр. 2 кург. 5 [Чикишева, 2003, табл. П.1.10, с. 220–224; Чикишева, 2012, табл. 40, с. 397–399]. Затруднения с определением пола обусловлены относительно слабым рельефом черепа, сильным наклоном ветви нижней челюсти и визуально гра-

Рис. 5. Остеоид-остеома на правой малой берцовой кости мужчины из кург. 5 могильника Ак-Алаха-5. Стрелкой указано место травмы.

цильными позвонками при посмертной деструкции тазового отдела скелета. Горизонтальные диаметры черепа и размеры длинных костей скелета соответствуют параметрам мужчин в данной группе.

На правой малоберцовой кости выявлена опухоль, расположенная на границе верхней и средней трети кости. Ее длина по продольной оси – 5,0 см, максимальная ширина – 1,5 см. Опухоль имеет четкие контуры и хорошо выраженный склеротический ободок с латеральной стороны (рис. 5). Медиальный край опухоли незначительно приподнят над поверхностью диафиза. Опухоль растет субпе-риостально. Эти признаки характерны для остеоид-остеомы. Скорее всего, опухоль старая, поскольку ее центральная часть полностью оссифицирована.

Заключение

Частота опухолей у пазырыкцев, погребенных в долине р. Ак-Алахи очень высока. С учетом мумии женщины из кург. Ак-Алаха-3 число индивидов с такой патологией возрастает до пяти (томографический анализ мумии обнаружил опухоль молочной железы и метастатический онкопроцесс в телах грудных позвонков Th1–Th3 [Летягин, Савелов, 2014; Летягин, Савелов, Полосьмак, 2014]), а это более 30 % взрослого контингента. Плоскогорье Укок в хозяйстве современного населения Горного Алтая является осенне-зимним пастбищем. Здесь зимой выпадает немного осадков, которые сдувает с холмов постоянный западный ветер. По данным археологических исследований, аналогичным образом оно использовалось в системе жизнеобеспечения различных племен в эпохи бронзы, раннего железа, в тюркское время. Обилие погребений может быть объяснено двояко: возможно, в этой местности похоронены те, кто умирал, находясь здесь зимой, но нельзя исключить, что в древности (в частности в скифское время) люди специально использовали зимние пастбища как кладбища, закрепляя, таким образом, свои права на эту чрезвычайно важную территорию. Особый сакральный смысл заключался в пространстве Укока, окруженном пиками гор. В любом случае, погребенные в долине р. Ак-Алахи люди не могут рассматриваться как представители одной локальной популяции.

Патологии опухолевого характера, обнаруженные на данном палеоантропологическом материале, могут иметь различную этиологию. В число факторов, вызывающих опухоли ко стей скелета, можно включить повышенную нагрузку на скелет в раннем возрасте, эндокринные нарушения (гиперфункция щитовидной железы), особенности диеты с преобладанием мяса, способ приготовления пищи на огне открытого очага, дым от очага, которым отапливалось в холодное время жилище. Не следует исключать из этого комплекса воздействие суровых климатических условий, химический состав грунта и воды, значение ионизирующего излучения от естественных источников, в частности от скальных пород [Радиация..., 1990, с. 11–15].

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-09-40048 «Пазырыкская культура в XXI веке: новые интерпретации и концепции».

Список литературы Опухоли на костях людей из курганов пазырыкской культуры в долине реки Ак-Алахи (плоскогорье Укок, Горный Алтай)

- Гаспарян Т.Г., Черекаев В.А., Бекяшев А.Х. Опухоли основания черепа хондроидного ряда // Опухоли головы и шеи. – 2012. – № 3. – С. 42–55.

- Древние культуры Бертекской долины. – Новосибирск: Наука, Сиб. издат. фирма РАН, 1994. – 224 с.

- Летягин А.Ю., Савелов А.А. Жизнь и смерть «Алтайской принцессы» // Наука из первых рук. – 2014. – № 3/4 (57/58). – С. 116–137.

- Летягин А.Ю., Савелов А.А., Полосьмак Н.В. Высокопольная магнитно-резонансная томография антропоархеологического объекта из кургана 1 могильника Ак-Алаха-3 (Укок): результаты и интерпретация // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 4 (60). – С. 83–91.

- Население Горного Алтая в эпоху раннего железного века как этнокультурный феномен: происхождение, генезис, исторические судьбы (по данным археологии, антропологии, генетики). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. – 286 с.

- Пальцев М.А., Аничков Н.М. Атлас патологии опухолей человека. – М.: Медицина, 2005. – 424 с.

- Пилипенко А.С., Трапезов Р.О., Полосьмак Н.В. Палеогенетическое исследование носителей пазырыкской культуры из могильника Ак-Алаха-1 (Горный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. –Т. 43, № 4. – С. 144–150.

- Полосьмак Н.В. Стерегущие золото грифы. – Новосибирск: Наука, 1994. – 125 с.

- Полосьмак Н.В. Всадники Укока. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2001. – 336 с.

- Радиация. Дозы, эффекты, риск / пер. с англ. – М.: Мир, 1990. – 79 с.

- Чикишева Т.А. Население Горного Алтая в эпоху раннего железа по данным антропологии // Население Горного Алтая в эпоху раннего железного века как этнокультурный феномен: происхождение, генезис, исторические судьбы (по данным археологии, антропологии, генетики). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. – Гл. 2. – С. 63–120.

- Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита – раннего железа. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 468 с.

- Alexander A.A.Z., Patel A.A., Odland R. Paranasal Sinus Osteomas and Gardner’s Syndrome// Annals of Otology, Rhinology and Laryngology. – 2007. – Vol. 116, N 9. – P. 658–662.

- Khurana J., Abdul-Karim F., Bovée J.V.M.G. Osteochondroma // Pathology and Genetics of Tumours of Soft Tissue and Bone / ed. C.D.M. Fletcher, K.K. Unni, F. Martens. – Lyon: IARC Press, 2002. – P. 234–236.

- Murphey M., Choi J., Kransdorf M., Fleming D., Gannon F. Imaging of osteochondroma: variants and complications with radiologic-pathologic correlation // Radiographics. – 2000. – Vol. 20, N 5. – P. 1407–1434.

- Riccomia G., Minozzia S., Pantanob W., Catalanob P., Aringhieric G., Giuffra V. Paleopathological evidence of paranasal lesions: Two cases of frontal sinus osteomata from Imperial Rome // Intern. J. of Paleopathol. – 2017. – http://doi.org/10.1006/j.ijpp.2017.12.004

- Waldron T. Paleopathology. – Cambridge: Univ. Press, 2009. – 279 p.