Опыт археологической разведки по топографическим объектам чертежа XVII века

Автор: Сарафанова Н.А., Малыгин П.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Славяно-русские древности и позднее средневековье

Статья в выпуске: 253, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты археологической разведки в Торжокском районе Тверской области, проведенной с целью локализации на местности объектов чертежа второй половины XVII в.

Археология, разведка, чертеж, xvii в., локализация, историческая география, тверская область, округа торжка

Короткий адрес: https://sciup.org/143167102

IDR: 143167102

Текст научной статьи Опыт археологической разведки по топографическим объектам чертежа XVII века

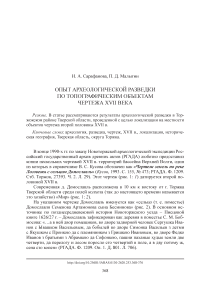

В конце 1990-х гг. по заказу Новоторжской археологической экспедиции Российский государственный архив древних актов (РГАДА) любезно предоставил копии нескольких чертежей XVII в. территорий бассейна Верхней Волги, один из которых в справочнике В. С. Кусова обозначен как «Чертеж земель по реке Логовежь с сельцом Домославль» ( Кусов , 1993. С. 155, № 473; РГАДА. Ф. 1209. Стб. Торжок, 27393. Ч. 2. Л. 29). Этот чертеж (рис. 1: 1 ) датируется второй половиной XVII в.

Современная д. Домославль расположена в 10 км к востоку от г. Торжка Тверской области среди полей колхоза (так до настоящего времени называется это хозяйство) «Мир» (рис. 1: 2 ).

На указанном чертеже Домославль именуется как «сельцо (т. е. поместье) Домославля Семенова Артамонова сына Бесминова» (рис. 2). В основном источнике по позднесредневековой истории Новоторжского уезда – Писцовой книге 1626/27 г. – Домославль зафиксирован как деревня в поместье С. М. Боб-мосова: «…а в ней двор помещиков, во дворе задворной человек Сергушка Иванов с Ывашком Васильевым, да бобылей во дворе Симонка Васильев з детми с Якушком с Пронкою да с племянником з Гришкою Ивановым, во дворе Федко Иванов з братьями з Абрамкою да Софонкою, пашни паханые худые земли две четверти, да перелогу и лесом поросло сто четвертей в поле, а в дву потому ж, сена сто копен» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 801. Л. 706).

Рис. 1. Карты и планы

1 – «Чертеж земель по реке Логовежь с сельцом Домославль» XVII в. (копия); 2 – земли колхоза «Мир» и д. Домославль на современной карте; 3 – карта района с сельцом Домославль 1808 г. Фрагмент карты Новоторжского уезда. Российский гос. военно-исторический архив, фонд Военно-ученого архива, № 21007

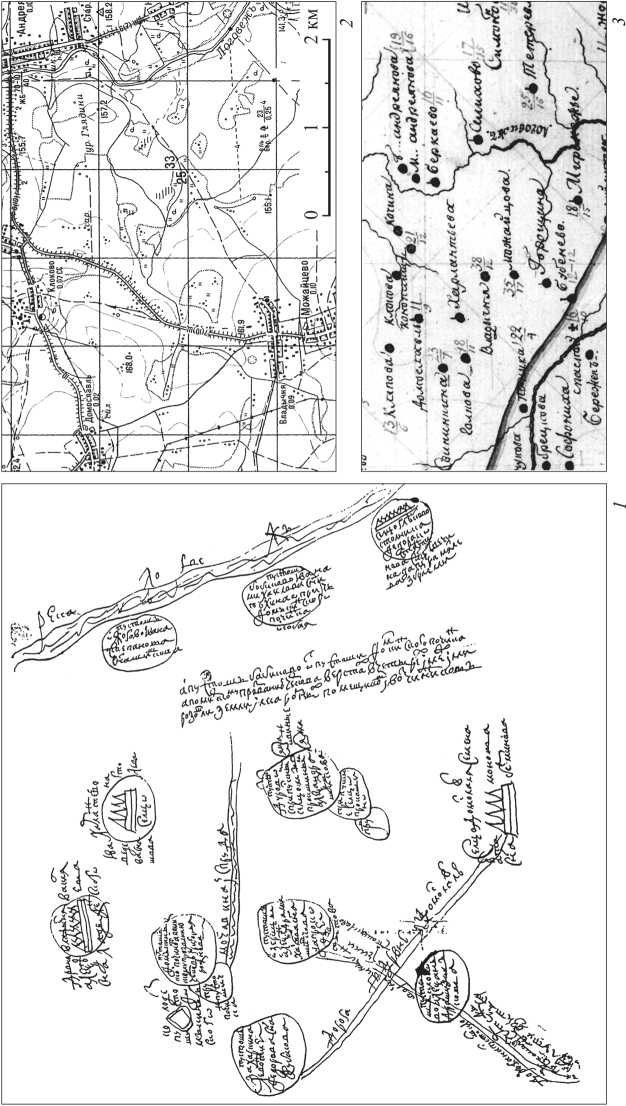

Рис. 2. Перевод надписей «Чертежа земель по реке Логовежь с сельцом Домославль»

Первоначально нами был подробно исследован сам чертеж (рис. 1: 1 ). На нем отмечено около 20 основных топографических объектов (рис. 2), среди которых:

– река Логовежь (№ 16);

– 2 пруда (№ 5 и 9);

– колодец (№ 3);

– заболоченная низина («мочавина из пруда») (№ 6);

-

– ныне существующая д. Владычня1 (№ 1);

-

– помимо сельца Домославль, еще три, но не существующие ныне, сельца: Харлантеево2, Глебково3, припускное сельцо Прокшино, обозначенное в Писцовой книге 1626/27 г. как «селище» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 801. Л. 743 об.);

-

– семь пустошей, под которыми следует понимать не только заброшенную и заросшую пахотную землю, но и разрушенные селения: Фомкинский починок (или Черково)4, Захаркино5, Озерицы6, Дурово7, Клоково8, Ожогово9 и Бабиково10;

-

– две дороги: на пустоши Клоково и Озерицы и от сельца Домославль на пустошь Захаркино.

Все объекты на чертеже входили, как и в 1627/27 г., в состав Спасской губы – волости Новоторжского уезда.

Изучение чертежа приводит к двум важным выводам:

-

1. Чертеж своей верхней частью ориентирован не на север, а на юг. Поэтому для того, чтобы сравнивать чертеж с более поздними картами, его нужно перевернуть на 180°. При этом соотношение расстояний между Владычней и До-мославлем, Владычней и Клоково приблизительно такое же, как и на картах XVIII–XX вв. (ср.: рис. 1: 1 и 2).

-

2. Весьма странно показана на чертеже река Логовежь (Логвежь). В реальности река должна быть отмечена в диаметрально противоположной части (восточной) чертежа. На первый взгляд, можно говорить об ошибке чертившего эту схему. Однако надпись № 12 позволяет говорить, что фрагмент с рекой Логовежь – это своеобразная «врезка» на основном чертеже, которую нужно связывать не с западной, а восточной частью чертежа. Надпись № 12 отмечает, что расстояние между основным чертежом и фрагментом течения р. Логовежь равно четырем верстам, где располагались земли и леса разных вотчинников. Зафиксировать эти земли в задачу чертежа не входило, вот почему на чертеже появилась своеобразная «врезка», которую поместили на свободном от объектов участке чертежа, отделив от основной схемы надписью № 12.

Изучение объектов, отмеченных на чертеже, на местности было осложнено двумя обстоятельствами:

-

1. В XX в. земли колхоза «Мир» и соседних колхозов практически полностью лишились лесных массивов.

-

2. В 1970–1980-х гг. эти земли были мелиорированы и претерпели микролан-дшафтные изменения.

Тем не менее было решено детально обследовать на местности объекты № 1–8 чертежа XVII в. (рис. 2). Все эти объекты следует отнести к «водораздельным», находящимся вдали от крупных рек.

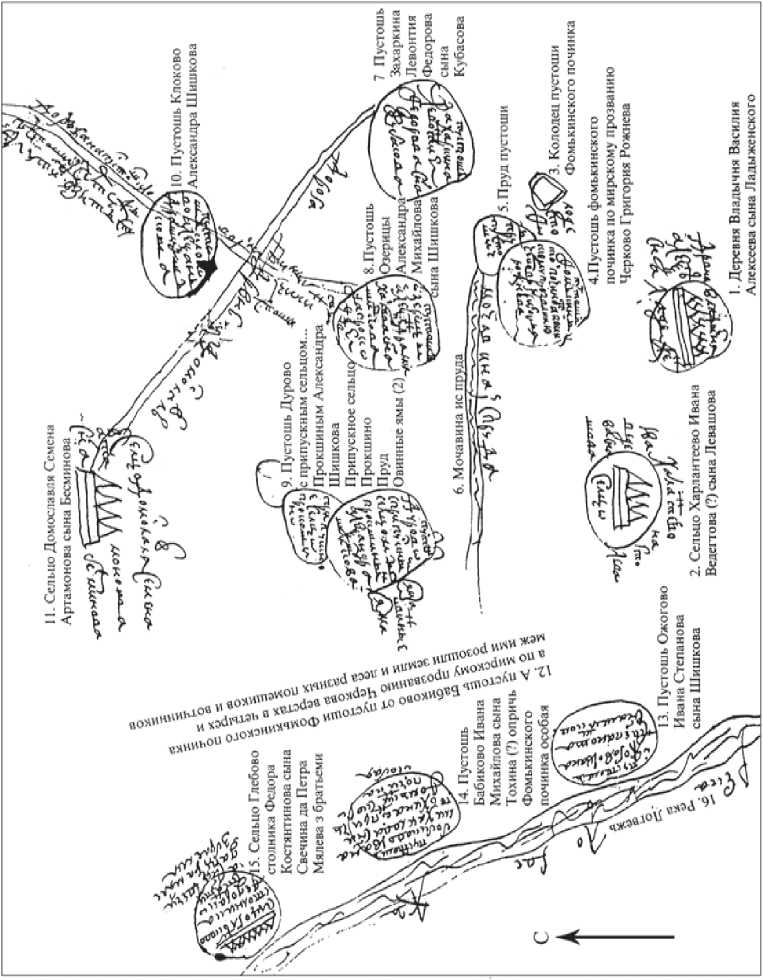

Объект № 1 чертежа XVII в. (д. Владычня) соответствует селищу Владыч-ня 1 (рис. 3: 1 ), выявленному в западной части современной деревни. Селище приурочено к правому берегу ручья, вытекающего из пруда и впадающего в другой безымянный ручей, правый приток р. Логовежь. Селище расположено вдоль берега ручья и восточного берега пруда и имеет размеры 250 × 200 м. Поверхность повреждена строениями д. Владычня, дорогой, частично распахивается. Подъемный материал представлен гончарной керамикой форм XIV–XVII вв. (по Новоторжской керамической шкале ( Малыгин , 1991. С. 198–216) (рис. 4: 1–8 ), бронзовой серьгой XV–XVIII вв. и медным складнем XVIII–XIX вв. ( Са-рафанова , 1999. Л. 57, 60–61; АКР, 2003. С. 410).

Объекту № 2 (сельцо Харлантеево) соответствует выявленное в 0,5 км к западу от д. Владычня селище (Владычня 2) (рис. 3: 2 ), расположенное на северном берегу пруда. На пашне было выявлено пятно гумусированной почвы размерами 125 × 100 м. Здесь собрана гончарная керамика форм XII–XIII и XIV–XVII вв. (по Новоторжской керамической шкале) (рис. 4: 9–38 ) и фрагменты изразцов XVIII–XIX вв. ( Сарафанова , 1999. Л. 62, 68; АКР, 2003. С. 410).

Весьма сложно было идентифицировать на местности объекты № 3–5 чертежа XVII в., так как к северу и северо-востоку от д. Владычня расположены массивы мелиорированных полей.

Рис. 3. Планы объектов археологического наследия.

Глазомерная съемка Н. А. Сарафановой, П. Д. Малыгина и В. В. Кузнецова

1 – план местонахождения Владычня 1 (пустошь Фомкинского починка или Черково) и селищ Владычня 3 (пустошь Захаркина) и Владычня 4 (Пустошь Озерицы); 2 – план селищ Можайцево 1, Владычня 1 и 2

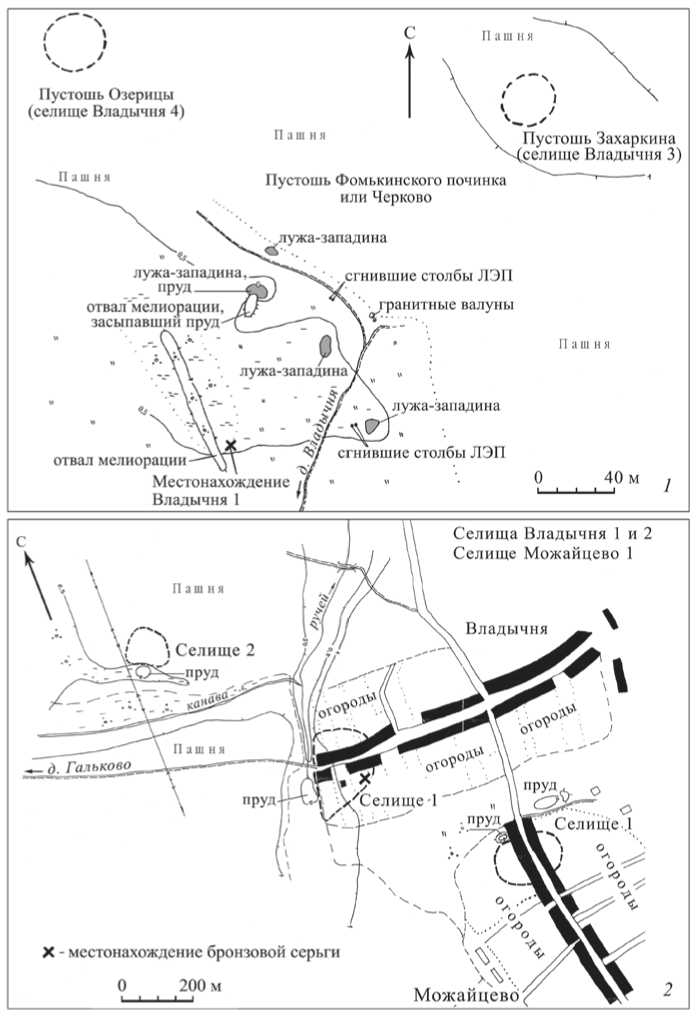

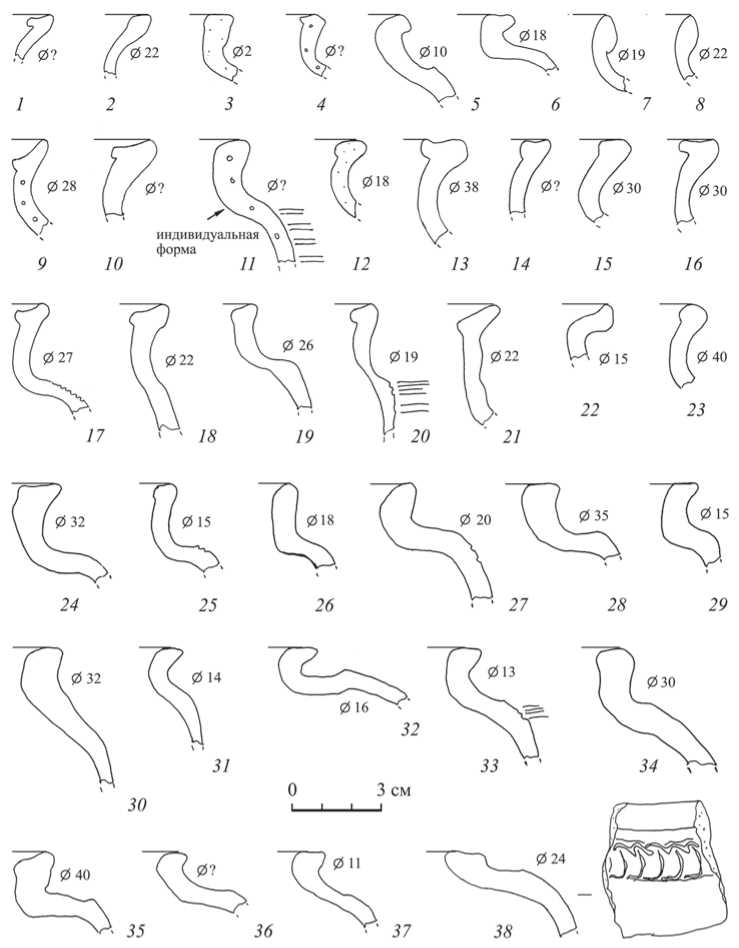

Рис. 4. Фрагменты гончарных сосудов

1–8 ‒ селище Владычня 1; 9–38 ‒ селище Владычня 2 (сельцо Харлантеево)

Типы керамических сосудов по Новоторжской керамической шкале (по П. Д. Малыгину): 1–2, 9–20 – тип VIII–IX, середина XII – конец XIV в.; 3–4, 24–29 – тип III, XIV–XV вв.; 5–6, 30–38 – тип XI, рубеж XIV–XV–XVIII вв.; 7–8 – тип XII, XV–XVIII вв.; 21 – тип II, XII– XIV вв.; 22–23 – тип VI, XI–XII вв.

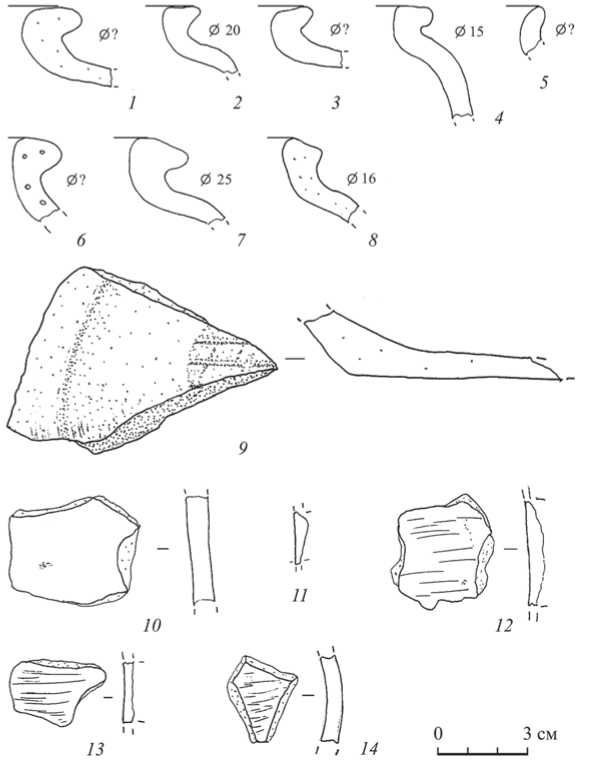

Рис. 5. Фрагменты гончарных сосудов

1–9 ‒ селище Владычня 3 (сельцо Захаркино); 10–14 ‒ селище Владычня 4 (пустошь Озерицы)

Типы керамических сосудов по Новоторжской керамической шкале (по П. Д. Малыгину): 1–8 ‒ тип XI, рубеж XIV–XV–XVIII вв.

Отправной точкой стало выявление так называемой «Мочавины» (объект № 6). Заболоченная низина с мелиоративной канавой была выявлена в 1600 м к северо-северо-востоку от д. Владычня. Удалось зафиксировать основание этой низины, где находились три лужи-западины, а в кротовине обнаружен фрагмент раннегончарной керамики.

Снятый глазомерный план (рис. 3: 1 ) позволяет связать его основные топо-объекты с пустошью «Фомкинского починка» или «Черково» и прудом и колодцем при этой пустоши.

О том, что наши поиски объектов № 3–6 чертежа XVII в. увенчались успехом, говорит и обнаружение к северо-востоку от пустоши Черково двух слабогумусированных пятен на пашне, где был собран керамический материал XV– XVII вв. Одно пятно (40 × 25 м), зафиксированное к северо-востоку от пустоши Черково, соответствует пустоши Захаркино (№ 7) (рис. 5: 1–9 ).

Второе пятно гумусированного слоя с позднесредневековой керамикой зафиксировано к северо-западу от пустоши Черково и соответствует пустоши Озе-рицы чертежа XVII в. (№ 8) (рис. 5: 10–14 ) ( Сарафанова , 1999. Л. 69–74; АКР, 2003. С. 410).

В дальнейшем весьма перспективными следует считать поиски остальных объектов чертежа XVII в., в т. ч. дороги, соединявшей сельцо Домославль с пустошью Захаркино.

Результаты проведенной разведки в окрестностях г. Торжка убеждают в том, что округу крупного древнерусского города, каким является Торжок, следует изучать сплошными разведочными маршрутами, независимо от приуроченности территории к берегам крупных рек. Опыт краеведческой работы Мирнов-ской средней школы, организованной Н. И. Позднышевой и В. В. Кузнецовым, основанный на фиксации мест скопления керамического материала во время сельскохозяйственных работ, следует считать в археологическом отношении чрезвычайно полезным и эффективным. Таким образом, весьма перспективной представляется идентификация на местности топообъектов, отмеченных на чертежах XVI–XVII вв. Даже после свода лесных массивов и мелиорации эти объекты могут быть обнаружены и обследованы.

Список литературы Опыт археологической разведки по топографическим объектам чертежа XVII века

- АКР. Тверская область. Ч. 1: Г. Тверь, Зубцовский, Калининский, Калязинский, Кашинский, Кимрский, Конаковский, Лихославльский, Рамешковский, Спировский, Старицкий, Торжокский районы/Авт.-сост. Г. Г. Король и др.; ред. А. В. Кашкин. М.: ИА РАН, 2003. 528 с.

- Кусов В. С., 1993. Чертежи земли Русской XVI-XVII вв. М.: Русский мир. 375 с.

- Малыгин П. Д., 1991. Типология и хронология Новоторжской керамики XI-XIV вв.//Материалы по археологии Новгородской земли. 1990/Ред. В. Л. Янин и др. М.: Черметинформация. С. 198-216.

- РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 801.

- РГАДА. Ф. 1209. Стб. Торжок, 27393. Ч. 2. Л. 29 (верхняя часть л.).

- Сарафанова Н. А., 1999. Отчет о разведках в Торжокском районе Тверской области в 1999 г.//Архив ИА РАН. Ф. № 22149. Л. 57, 60-61.