Опыт биоархеологической реконструкции состояния здоровья и профессиональной специализации жителя Средневекового Ярославля (погребенный № 2 из сооружения 76)

Автор: Энговатова А.В., Медникова М.Б., Тарасова А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных наук в изучении археологических древностей и палеоантропологических материалов

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

Современные исследования в области биоархеологии предполагают комплексное контекстуальное рассмотрение биоматериалов, происходящих из археологических раскопок. в этом подходе комбинируется традиционный популяционный подход и казуальное изучение отдельных, наиболее значимых находок.Данная публикация представляет результаты комплексного археолого-антропологического исследования останков человека, найденных при раскопках слоев средневекового Ярославля. Человек пал жертвой трагических событий 1238 г., его тело было сброшено в санитарное захоронение № 76. погребенный № 2 оказался необычны мчеловеком, и понять это нам помогают данные археологии, морфологии, палеопатологии. в детстве этот человек перенес много тягот, отразившихся в структурных изменениях зубов и костей, в низкой длине тела. в строении посткраниального скелета отражены чрезвычайно интенсивные физические нагрузки на левую руку. Он хромал вследствие полиартрита, сильнее всего затронувшего суставы левой стопы. Данные рентгенофлуоресцентного анализа свидетельствуют о присутствии в костной ткани левого предплечья завышенной концентрации меди, а также мышьяка или свинца. Это означает, что останки могут принадлежать ремесленнику, на протяжении ряда лет контактировавшему с металлами и их сплавами, возможно, ювелиру. Человек был опытным наездником, что подтверждается присутствием характерных особенностей на скелете.

Археология, ярославль, xiii век, биоархеология, палеопатология, рентгенофлуоресцентный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328259

IDR: 14328259

Текст научной статьи Опыт биоархеологической реконструкции состояния здоровья и профессиональной специализации жителя Средневекового Ярославля (погребенный № 2 из сооружения 76)

Работы Ярославской экспедиции Института археологии РАН открыли новый пласт в понимании различных событий отечественной истории, не нашедших достаточного отражения в письменных источниках. В результате широкомасштабных раскопок в центре города были вскрыты массовые санитарные захоронения, которые можно соотнести с разорением города войсками Бату-хана в 1238 г. (Археология древнего Ярославля…, 2012; Энговатова и др. , 2009; 2013).

Современные исследования в области биоархеологии предполагают комплексное контекстуальное рассмотрение биоматериалов, происходящих из археологических раскопок. При этом в последние десятилетия все чаще биоархеология становится синонимом работы палеоантропологов, применяющих широкий спектр современных естественно-научных методов и опирающихся на археологический контекст. В этом подходе комбинируется традиционный популяционный подход и казуальное изучение отдельных, наиболее значимых находок.

Наша публикация представляет новые результаты комплексного археологоантропологического исследования останков всего одного человека – индивида № 2 из коллективного захоронения (№ 76) 1238 г. (рис. 1). Он оказался необычным человеком, и понять это нам помогают комплексные исследования (археологические, морфологические, палеопатологические), позволившие получить дополнительные данные о погребенном.

Археологический контекст коллективного захоронения № 76 из Ярославля подробно описан в одной из публикаций ( Энговатова и др. , 2010). Там же описаны и необычные кожаные сапоги, принадлежавшие индивиду № 2, конструкция которых указывает на возможную принадлежность обуви кочевнику (Там же. С. 201).

Рис. 1. Ярославль. Рубленый город. Погребение 76. Индивид 2. Фото. Вид сверху, с юго-запада

В предварительной публикации ( Энговатова и др. , 2010. С. 192–198) приводились важные антропологические наблюдения, полученные М. В. Добровольской и К. В. Гусевым. Согласно их определениям, скелет № 2 принадлежал мужчине, 30–45 (?) лет. При жизни он уже утратил первый и второй резцы на нижней челюсти, страдал кариесом (первый верхний моляр верхней челюсти). У него отмечен краудинг; сильная асимметрия нижней челюсти; неравномерная стертость зубов, преимущественно затрагивающая первые моляры. Была отмечена патология левой стопы, по первым предположениям, посттравматического характера. Поскольку кости таза и нижней конечности у этого человека были развиты равномерно, что необычно, учитывая его очевидную хромоту, было высказано предположение, что он чаще передвигался верхом. Большое количество эпигенетических маркеров на черепе и скелете говорило о том, что «мужчина в сапогах» родился в семье, принадлежавшей к достаточно эндогамной группе. Наконец, в верхней части свода черепа этого человека было описан хорошо заживший локальный дефект костной поверхности диаметром около 1 см, интерпретированный как символическая трепанация.

Применение других методов позволяет уточнить информацию о принадлежности этого скелета.

Методы исследования

При обследовании останков нами применялись традиционные методы поло-возрастной диагностики (Standards…, 1994). Для описания скелета мы использовали общепринятую измерительную методику (Алексеев, 1966). При воссоздании особенностей прижизненной активности опирались на методические разработки, уже нашедшие достаточно широкое применение за последние годы в отечественной и зарубежной практике (Историческая экология…, 1998). Мы регистрировали наличие аномалий, индикаторов физиологического стресса и патологические проявления на черепе, зубах и костях посткраниального скелета.

Для выявления особенностей внутреннего строения нами применялась современная стационарная установка для выполнения цифрового микрофокусного рентгена серии ПРДУ, совместная разработка кафедры электронных приборов и устройств Санкт-Петербургского государственного электротехнического Университета и предприятия ЗАО «ЭлтехМед».

При рассмотрении палеопатологических изменений использован метод дифференциальной диагностики.

Для уточнения аспектов возможной профессиональной деятельности был использован рентгенофлуоресцентный спектрометр EDAX Orbis PC Micro-XRF Analyzer, позволяющий осуществлять недеструктивное экспресс-определение элементного состава от Na до U с пространственным разрешением от 10 мкм и без предварительной пробоподготовки. Образцы костной ткани анализировались в вакууме.

Результаты

Сохранность черепа и элементов зубной системы

Обследованы череп и нижняя челюсть. Большинство зубов сохранились в альвеолярном сочленении с челюстями. При жизни были утрачены первый и второй резцы справа на нижней челюсти.

Сохранность посткраниального скелета

Представлены лопатки, левая плечевая кость, правая локтевая, проксимальная половина левой локтевой и левой лучевой костей, позвонки всех отделов, ребра, рукоятка грудины, крестец, тазовые кости, левая бедренная (первоначально имелась правая бедренная кость, в дальнейшем переданная на генетическую экспертизу, в настоящий момент доступны ее изображения), обе большеберцовые, обе малоберцовые, кости правой и левой стоп.

Правая стопа. Все плюсневые, проксимальные фаланги 1–5 лучей, медиальные фаланги 4 и 5 лучей, дистальные фаланги первого, второго луча, одна сесамовидная кость, пяточная, таранная, ладьевидная, кубовидная, интермедиальная клиновидная.

Левая стопа. Все плюсневые, проксимальные фаланги 1–4 луча, дистальная фаланга 1, 4 и 5 лучей (последняя срослась с медиальной фалангой в результате патологического процесса), пяточная, таранная, ладьевидная, кубовидная, средняя клиновидная.

Биологический возраст и пол

Возрастные дегенеративно-дистрофические изменения на суставных поверхностях крупных суставов и позвоночнике отсутствуют. Напротив, следы недавнего синостозирования головки бедренной кости, множественные питательные отверстия на метафизах длинных костей нижней конечности свидетельствуют о молодом возрасте исследуемого индивидуума. Биологический возраст – 25–29 лет. Пол индивидуума на основании конфигурации нижней челюсти, степени развития костно-мускульного рельефа однозначно определяется как мужской.

Присутствие дискретно-варьирующих признаков и аномалий развития на черепе

На черепе индивида выражен метопический шов и надглазничные отверстия.

Присутствие дискретно-варьирующих признаков на посткраниальном скелете

-

1. На латеральной дорзальной поверхности левой плечевой кости в области, прилегающей к головке, наблюдается фасетка подокруглой формы диаметром 12 мм.

-

2. На этой же кости имеется крупное межмыщелковое отверстие.

-

3. Над латеральным мыщелком левой большеберцовой кости локализован перпендикулярно ориентированный экзостоз (костное разрастание около 2 мм).

-

4. В области нижнего метафиза бедренной кости на латеральной стороне костное разрастание 2 × 1,5 мм в месте прикрепления m. gastrocnemius (caput mediale).

-

5. На обеих локтевых костях в центральной части передней бугристости локализованы крупные лизированные поверхности длиной до 6 мм и шириной порядка 3 мм. Их локализация не вполне обычна. Они служили для выхода кровеносных сосудов. Кроме того, крупные питательные отверстия можно видеть на боковой медиальной поверхности, где они примыкают к площадке сустава. Не исключено, что это дискретно-варьирующий признак.

Остеоскопическое исследование и остеометрические характеристики посткраниального скелета

При осмотре левой плечевой кости обращает на себя внимание исключительно высокое развитие всех элементов рельефа. Так, развитие малого бугорка означает тренированность и постоянное напряжение широчайшей мышцы спины, приводившей руку к туловищу, поворачивая ее вовнутрь и разгибавшую плечо. Так же были тренированы подлопаточная мышца (поворачивает плечо внутрь); большая круглая мышца, разгибавшая плечо в плечевом суставе; клювовидно-плечевая мышца, сгибавшая плечо в плечевом суставе и участвовавшая в повороте плеча кнаружи.

Очень сильно акцентирована межбугорковая борозда, в которой помещалось сухожилие длинной головки двухглавой мышцы плеча. На развитие этого признака повлияло сильное прижизненное развитие большой грудной мышцы, опускавшей поднятую вверх руку, приводя ее к туловищу. Высшей степени развития достигает дельтовидная бугристость центральной части диафиза. Дельтовидная мышца берет начало на акромиальном конце ключицы, акромионе и ости лопатки. При ее сокращении рука поднималась и отводилась до горизонтального уровня. При сокращении передней части мышцы сгибалось плечо, а при сокращении задней плечо разгибалось. Кроме того, сильно развит латеральный край, от которого отходила плече-лучевая мышца, сгибавшая предплечье. Таким образом, можно констатировать, что прижизненные нагрузки на левую руку индивидуума № 2 были очень высоки, далеко выходя за пределы средних значений. При этом они начались достаточно рано, по-видимому, еще в ювенильном возрасте. Именно этим фактом можно объяснить наклон верхней половины диафиза в медиальном направлении, который мог произойти, когда кость была в пластичном состоянии. Повышенные физические нагрузки привели к еще одной энтесопатии. Она представляет собой вертикально ориентированное углубление в верхней трети диафиза длиной до 21 мм, которое может быть связано с растяжением и надрывом в месте прикрепления связки (Tendo musculus bicipitis brahii, caput longum). Кроме того, активные физические упражнения повлияли на развитие кровеносной системы в верхней части плечевой кости, где вокруг головки, большого и малого бугорков наблюдается скопление крупных и мелких питательных отверстий.

На левой лопатке были зафиксированы поверхностные изменения на внутреннем и наружном крае акромиального отростка. Здесь имела место повышенная остеобластическая и остеокластическая активность. На дорзальной поверхности клювовидного отростка наблюдаются начальные периостальные изменения. В этом месте также заметно скопление отверстий кровеносных сосудов. В меньшей степени подобные изменения выражены и на правой лопатке.

Выявленные особенности согласуются с наблюдением об асимметричном развитии наружного рельефа на лопатках, которое отражает различия в степени физических нагрузок на правую и левую руку. На латеральном краю левой лопатки сформирован протяженный гребень в месте прикрепления m.teres minor. Этот признак отсутствует на правой лопатке.

При осмотре правой локтевой кости обращает внимание умеренное развитие элементов рельефа: заднего и межкостного краев, бугристости локтевой кости, гребня супинатора и дистального латерального гребня. Это сильно контрастирует с картиной, выявленной для развития левой плечевой кости. Соответственно, можно считать доказанным, что прижизненная нагрузка на правую руку была намного меньше, чем на левую. Предположительно, это связано не только со специфическим характером физической активности, но и с тем, что человек был левшой.

При осмотре разрушенной левой локтевой кости это впечатление подтверждается. На ней сильно развита бугристость, отчетливо сформирован межкостный край, задняя поверхность диафиза.

Фрагмент сохранившейся левой лучевой кости характеризуется массивностью, сильным развитием и начальной деформацией бугорка и гипертрофией межкостного края.

Левая бедренная кость демонстрирует умеренное развитие костно-мускульного рельефа. Вместе с тем поверхность большого вертела, служившего местом прикрепления латеральной широкой мышца бедра, демонстрирует сильное развитие бугристости. Это говорит о гипертрофированном развитии средней ягодичной мышцы, малой ягодичной и грушевидной мышц, а также внутренней и наружной запирательных мышц, близнецовых мышц и квадратной мышцы бедра. Большинство из них участвуют в повороте бедра наружу. Подобная поза, в частности, характерна для всадников.

Некоторые другие морфологические особенности могут также свидетельствовать о том, что индивидуум № 2 был опытным наездником. На шейке бедра у основания головки отчетливо видна лизированная область. А. П. Бужи-лова в статье, посвященной возможности определения скелетов всадников, рассматривает этот признак как реакцию костной ткани на статичное давление края тазовой кости при сидячем положении (Бужилова, 2008. С. 117). По ее предложению, этот признак включен в комплекс индикаторов физической активности всадника. Заметим, что аналогичная лизированная область наблюдается у индивидуума № 2 на передней части нижнего метафиза бедра. К комплексу физических нагрузок относится гребень в области шейки, к которому прикреплялась связка головки бедра (lig. capitis femoris). К тому же угол шейки бедра визуально определяется как высокий, что означает отсутствие серьезных нагрузок на нижнюю конечность, связанную с ходьбой, на протяжении периода роста (приблизительно до 18 лет) (об интерпретации этого признака см.: Медникова, 2011).

Правая и левая большеберцовые кости характеризуются симметричным развитием рельефа, что также может быть характерно для частой верховой езды. Сильно развиты бугристости, передние края, линия камбаловидной мышцы, межкостные края и рельеф дистальной части задней поверхности. Соответственно, можно говорить о тренированности и сильном развитии портняжной, полусухожильной, тонкой мышц, прямой мышцы бедра, сгибателей и разгибателей большого пальца стопы, подколенной мышцы. Характерно, что последняя сгибает голень, поворачивая ее вовнутрь. Гипертрофия рельефа в месте ее прикрепления дополнительно подтверждает, что индивидуум № 2 был всадником.

В верхней части ушковидных поверхностей правой и левой тазовых костей наблюдается заострение краев, не типичное для относительно молодого возраста. Кроме того, в задне-верхней части, на краю сочленовной поверхности сформированы костные разрастания, возможно, вследствие частичной оссификации ligamentum iliolumbale.

Особенности физического развития индивидуума № 2 по результатам измерений посткраниального скелета

В целом, можно говорить о грацильности диафизарных параметров бедренной кости (окружность попадает в категорию низших значений для мужчин), о малых размерах головки бедра, типичных, скорее, для женщин, об умеренном широтном развитии мыщелков крупных суставов (табл. 1). Вместе с тем диафизарное развитие левой плечевой кости очень значительно в области дельтовидной бугристости. Особенно заметна разница между значениями наименьшей окружности диафиза и периметром его середины. Безусловно, это отражает степень функционального воздействия на пояс верхних конечностей, связанного с трудовой специализацией этого человека. В отношении к наблюдаемой картине в полной мере применим термин «рабочая гипертрофия костной ткани», характеризующий локальное нарастание костной массы под воздействием постоянных и интенсивных физических нагрузок.

Реконструкция длины тела по формуле Троттер – Глезер для европеоидов свидетельствует о низкорослости индивидуума (160,5 см – определение по плечевой кости, 168 см – определение по локтевой кости, 162,5 см – по бедренной, 159 см – по большеберцовой и 157 – по малоберцовой). Расхождения в определениях, выполненных на основании продольных размеров разных костей, объясняются очевидным фактом – при общей миниатюрности размеров тела этот человек демонстрировал отчетливое удлинение предплечья.

Таблица 1. Результаты остеометрического обследования индивидуума № 2 из сооружения 76

|

Признаки |

Правая |

Левая |

|

Плечевая кость |

||

|

1. Наибольшая длина |

285 |

|

|

2. Полная длина |

282 |

|

|

5. Наибольший диаметр середины диафиза |

26 |

|

|

6. Наименьший диаметр середины диафиза |

20 |

|

|

7а. Окружность середины диафиза |

73 |

|

|

7. Наименьшая окружность диафиза |

58 |

|

|

Высота головки |

46,5 |

|

|

Ширина головки |

41 |

|

|

4. Ширина нижнего эпифиза |

64 |

|

|

3. Ширина верхнего эпифиза |

50 |

|

|

Указатель прочности (7:1) |

0,26 |

|

|

Указатель поперечного сечения диафиза (6:5) |

77,0 |

|

|

Соотношение окружностей диафизов плечевой кости (7:7а) |

79,45 |

|

|

Локтевая кость |

||

|

1. Наибольшая длина |

245 |

- |

|

2. Физиологическая длина |

219 |

- |

|

11. Сагиттальный диаметр диафиза |

12 |

10,5 |

|

12. Поперечный диаметр диафиза |

14 |

13,5 |

|

13. Верхний поперечный диаметр |

22,5 |

22,5 |

|

14. Верхний сагиттальный диаметр |

23 |

23 |

|

3. Наименьшая окружность диафиза |

33 |

- |

|

Указатель прочности (3:2) |

0,15 |

- |

|

Указатель поперечного сечения (11:12) |

0,86 |

- |

|

Указатель платолении (13:14) |

0,98 |

- |

|

Бедренная кость |

||

|

1. Наибольшая длина |

418 |

|

|

2. Физиологическая длина |

413 |

|

|

Высота головки |

42 |

|

|

Ширина головки |

43 |

|

|

21. Мыщелковая ширина |

75 |

|

|

6. Сагиттальный диаметр середины диафиза |

25 |

|

|

7а. Поперечный диаметр середины диафиза |

27 |

|

|

9. Верхний поперечный диаметр |

26 |

|

|

10. Верхний сагиттальный диаметр |

33 |

|

|

Окружность головки |

140 |

|

|

8. Окружность середины диафиза |

82 |

|

|

Указатель массивности (8:2) |

20,0 |

|

|

Указатель пиластрии (6:7а) |

92,0 |

|

|

Большеберцовая кость |

||

|

1. Полная длина |

316 |

320 |

|

1а. Наибольшая длина |

324 |

327 |

|

Признаки |

Правая |

Левая |

|

5. Наибольшая ширина верхнего эпифиза |

70 |

69 |

|

6. Наибольшая ширина нижнего эпифиза |

50 |

48 |

|

8. Сагиттальный диаметр середины диафиза |

28 |

26,5 |

|

9. Поперечный диаметр середины диафиза |

20,5 |

20 |

|

8а. Сагиттальный диаметр на уровне питат. Отверстия |

33,5 |

33 |

|

9а. Поперечный диаметр на уровне питательного отверстия |

25,5 |

23,5 |

|

10. Окружность середины диафиза |

80 |

78 |

|

10б. Наименьшая окружность диафиза |

69 |

68 |

|

Указатель платикнемии (9а:8а) |

0,76 |

0,71 |

|

Указатель прочности (10б:1) |

0,22 |

0,21 |

|

Малая берцовая кость |

||

|

1. Наибольшая длина |

314 |

316 |

|

Плече-бедренный указатель (H1:F2) |

0,69 |

|

|

Берцово-бедренный указатель (T1:F2) |

0,77 |

|

|

Лопатка |

||

|

1. Морфологическая ширина |

96 |

- |

|

2. Морфологическая длина |

143 |

- |

|

Крестец |

||

|

2. Длина |

98 |

|

|

5. Ширина |

- |

Патологические проявления на костях скелета

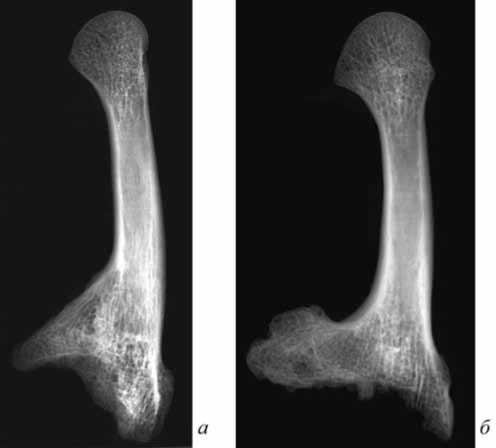

При визуальном обследовании на костях предплюсны, плюсны и фалангах пальцев стоп заметны проявления генерализованного патологического процесса. На правой стороне можно видеть обширные изменения на боковых поверхностях пяточной кости и в подошвенной области, в области пяточного бугра наблюдается «шпора» в виде языка пламени. На таранной кости изменения затрагивают область шейки. Мелкозернистые периостальные лизисы видны на поверхности кубовидной кости, средней и медиальной клиновидных, ладьевидной, а также в областях нижнего и верхнего метафизов плюсневых костей и проксимальных фаланг. Дистальная фаланга большого пальца правой стопы сильно деформирована с подошвенной стороны в области головки. Также наблюдаются отчетливые разрастания в виде гребней (подошвенная сторона). Однако кости левой стопы охвачены патологическим процессом значительно сильнее. Это проявляется не только в формировании начальной стадии развития пяточной шпоры, изменении шейки таранной кости, но и в сильной деформации медиальной клиновидной кости, чрезвычайно сильной деструкции и перестройке поверхности промежуточной и латеральной клиновидных костей. Примыкающие к ним проксимальные эпифизы первой-четвертой метатарзальных костей сильным образом деформированы с образованием ложного сустава (рис. 2). Поверхность основания плюсневой кости мизинца (5 луча) деформирована меньше, но также сильно расширена. Кроме того, на поверхности проксимальных фаланг 2, 3, 5 лучей выражен периостит. Медиальная и дистальная фаланги 3 луча срослись. Дистальная фаланга первого луча деформирована с подошвенной стороны.

Рис. 2. Микрофокусные ренгенограммы, иллюстрирующие деструкцию суставов трубчатых костей левой стопы у индивидуума № 2. Вторая ( а ) и четвертая ( б ) плюсневые кости

Имеющуюся картину можно связать с протеканием интенсивного патологического процесса. Деформация суставов предплюсны и плюсны левой ноги должна была вызывать сильную боль у этого человека.

На рентгенограмме в боковой проекции правой метатарзальной кости правого луча регистрируются не менее 11 линий Гарриса, на левой – не менее 10. В области головки видна область затемнения подокруглой формы (при внешнем осмотре в этой области локализовано очень крупное питательное отверстие). Стоит подчеркнуть, что на рентгенограммах большеберцовых костей линии Гарриса не присутствуют, и это отличает индивидуума № 2 от других жителей г. Ярославля, для которых характерно наличие индикаторов физиологического стресса именно на костях голени ( Медникова и др. , 2015). Это может отражать тот факт, что сроки и условия формирования следов негативного воздействия у этого человека отличались от большинства горожан, например, если бы свое детство он провел в другом месте. Линии задержки роста обнаружены также на рентгенограмме левой бедренной кости, где их число доходит до 7 (для исследованных нами останков из скоплений 110 и 76 такая локализация нетипична).

При сравнении рентгенограмм проксимальных фаланг третьего луча стопы видно, что гипертрофирован боковой гребень на левой кости. Возможно, это связано не только с физической нагрузкой, но и с отмеченными выше гиперостозными патологическими изменениями. На рентгенограмме правой медиальной фаланги пятого луча наблюдается линия склеротизации. На боковой поверхности левой кости также гипертрофирован гребень.

Очевидно, что патология приносила человеку значительные неудобства, при ходьбе он должен был испытывать болевые ощущения и хромать. Тем не менее, как было отмечено в предшествующем исследовании (Энговатова и др., 2010), последствий хромоты, которая обычно проявляется в атрофических изменениях диафизов трубчатых костей, в асимметрии крупных суставов конечностей, не наблюдается. Это связано с тем, что, как показано выше, передвижение верхом для данного индивида было более характерно, чем пешим образом.

Дифференциальная диагностика

Для индивидуума № 2 характерно присутствие большого числа аномалий на костях черепа и посткраниального скелета. Однако ни наличие метопического шва и краудинга, ни межмыщелковое отверстие или фасетки с экзостозами не влияли на самочувствие этого человека. Они генетически детерминированы, отражают наследственность, т. е. свидетельствуют об относительно тесном биологическом родстве родителей этого человека. Ранее анализ встречаемости эпигенетических признаков на костных останках людей из сооружения 76 показал завышенную частоту по сравнению с материалами из синхронных санитарных захоронений ( Тарасова , 2015).

Другая группа признаков свидетельствует о характере протекания ростовых процессов на протяжении периода раннего детства и в подростковом возрасте. Множественные негативные эпизоды запечатлелись в проявлениях эмалевой гипоплазии и в линиях Гарриса, возможно, способствовали асимметрии в развитии нижней челюсти и усилили манифестацию краудинга. Таким образом, степень неблагоприятного воздействия на этого человека в детстве была высока. Несомненно, частое прерывание процесса роста в результате физиологических стрессов в конечном счете могло обусловить небольшие размеры тела этого мужчины и подорвать его здоровье на годы вперед. Впрочем, как было показано выше, это не повлияло на интенсивность физических нагрузок, им испытанных.

Наконец, важная группа признаков, помогающих воссоздать особенности его жизни, связана с собственно патологическими проявлениями на костях скелета. Речь идет об обширных деформациях мелких суставов левой стопы, о реактивных поверхностных изменениях на костях правой стопы и некоторых других манифестациях генерализованной патологии.

В рамках дифференциальной диагностики было рассмотрено несколько основных гипотез.

-

1. Костные новообразования были вызваны давним посттравматическим процессом ( Энговатова и др. , 2010). Предположительно, травма привела к повреждению межплюсневых сухожилий, что спровоцировало появление артрозов. Такая травма могла произойти при расплющивании стопы значительным грузом. Но следов переломов визуально не обнаружено. Против этой гипотезы также говорят следующие обстоятельства: отсутствие любых следов переломов на микрофокусных рентгенограммах костей левой стопы и наличие патологических проявлений, пусть и слабее выраженных, в других частях скелета.

-

2. Поскольку доказан молодой возраст индивидуума № 2, деформации суставов не могут быть вызваны старческими дегенеративно-дистрофическими изменениями. Рассмотрим диагноз «ревматоидный артрит». Это заболевание считается прототипом полисуставного эрозивного артрита ( Rotschield, Martin , 1993). Оно довольно редкое и в современной американской популяции присутствует только у 6 % женщин и 2 % мужчин.

-

3. Профессиональное заболевание. Реконструированный выше характер типичной физической активности ярославца XIII в. более всего соответствует занятиям кузнечным делом.

Важным критерием в распознавании ревматоидного артрита является его симметричность. Отсутствие симметричного включения периферических суставов в патологический процесс служит основным аргументом в отказе постановки данного диагноза. Рассматриваемый нами случай, с этой точки зрения, непростой, потому что патологические проявления гораздо сильнее затронули кости левой, а не правой ноги. И тем не менее они присутствуют и справа, поэтому рассмотрим возможность этого заболевания дальше.

Эрозии, или области костной резорбции, занимают краевое положение, поражая места соприкосновения костной и хрящевой ткани. На рентгенограммах бывают видны последствия остеобластических процессов в костной ткани в виде резорбции трабекул, окружающих область поражения, и, напротив, в виде утолщения трабекулярных краев. Чаще всего поражены суставы кисти, шиловидный отросток локтевой кости, метакарпо- и метатарзофаланговые, проксимальные межфаланговые сочленения.

При ревматоидном артрите типична локализация поражений: крестцово-подвздошные сочленения и позвоночник ниже шейного отдела могут быть затронуты, но синдесмофиты, окостенения связок, срастания позвонков или крестца с тазовой костью нетипичны. На рентгенограммах краевые эрозии могут сопровождаться зоной склеротизации. Метафизы костей, входящих в пораженные суставы, демонстрируют понижение костной плотности по сравнению с областью диафиза. Утрата трабекулярной структуры приводит к характерной периартикулярной остеопении. На выполненных нами микро-фокусных рентгенограммах сходная картина наблюдается на пятой – первых метатарзальных костях слева. На снимках аналогичных костей правой стопы можно видеть очаги склеротизации в проксимальных метафизах, но эрозия и деструкция отсутствуют.

Против диагноза «ревматоидный артрит» говорят его редкость у мужчин (2 %), асимметричность манифестаций на костях стоп, а также отсутствие заметных патологических изменений на локтевых костях индивида 2. А ведь, в соответствии с современными клиническими данными, на первом месте по числу поражений стоит локтевый сустав (29 %), в то время как плюснево-фаланговые сочленения поражаются реже (17 %). Таким образом, не исключая до конца этого диагноза, рассмотрим еще одну возможность.

Ранее на скелете кузнеца-бронзолитейщика эпохи раннего металла нами описаны морфологические особенности, отличавшие его от соплеменников ( Добровольская, Медникова , 2011). И все эти признаки присутствуют на скелете из раскопок в Ярославле (см. табл. 2).

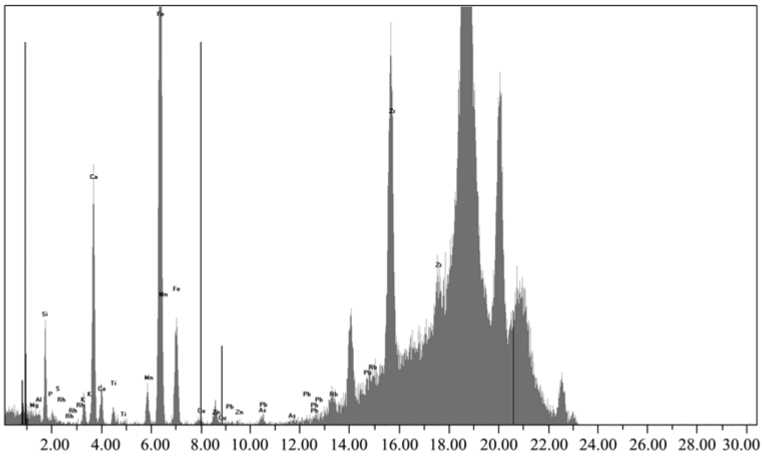

Поскольку сами по себе эти особенности не являются специфичными, для уточнения профессиональной специализации необычного мужчины из Ярославля мы провели дополнительное исследование. Нашей задачей было установить, не был ли этот человек вовлечен в металлообработку. Областью определения методом рентгенофлуоресцентного анализа был избран участок диаметром 30 mμ в толще компактного слоя в нижней трети левой локтевой кости (рис. 3).

Таблица 1. Результаты остеометрического обследования индивидуума № 2 из сооружения 76

|

Признак |

Наличие у ярославца |

|

Экстраординарное развитие дельтовидной бугристости на плечевой кости |

+ |

|

Локальный сакроилеит (костное разрастание в верхне-задней части крестцово-подвздошного сочленения) |

+ |

|

Энтесопатия на бедренной кости в месте прикрепления m.gastrocnemius (caput mediale) |

+ |

|

Множественные задержки роста в подростковом возрасте (>10) |

+ |

|

Низкая длина тела |

+ |

В результате применения фильтра выявлен сигнал, отражающий длительный прижизненный контакт с медью. Применение другого фильтра выявило сигналы от свинца или мышьяка. Эти результаты не исключают, что «человек в сапогах» был опытным ремесленником. Безусловно, для более полной аргументации этого тезиса нам потребуется провести аналогичное исследование всей ярославской средневековой коллекции.

В медицинской литературе описано наследственное нарушение обмена веществ, связанное с накоплением меди в суставных тканях. При нем развивается артропатия, т. е. деформирующий остеоартроз, преимущественно

Рис. 3. Ярославль. Рубленый город. Результаты РФА с повышенными сигналами цинка, свинца и мышьяка коленных и тазобедренных суставов. Не исключен вторичный хондрокальциноз – псевдоподагра, или пирофосфатная артропатия (Ивашкин, Султанов, 2005. С. 368, 369). Поэтому мы можем допустить, что полиартрит, поразивший левую стопу средневекового ярославца, равно как и экзостоз на большеберцовой кости, а также пяточные шпоры тоже вызваны спецификой его трудовой деятельности.

Заключение

Комплексное биоархеологическое исследование останков молодого мужчины, погибшего при нападении монгольского войска на Ярославль в 1238 г., позволило воссоздать его внешние черты и некоторые детали его жизни. В детстве этот человек перенес много тягот, отразившихся в структурных изменениях зубов и костей, в низкой длине тела. В строении его посткраниального скелета присутствуют особенности, отражающие чрезвычайно интенсивные физические нагрузки на левую руку. Он мог быть левшой-кузнецом, хромавшим от полиартрита, сильнее всего затронувшего суставы левой ноги. Данные рентгенофлуоресцентного анализа свидетельствуют о присутствии в костной ткани левого предплечья завышенной концентрации меди, а также мышьяка или свинца. Это означает, что останки могут принадлежать ремесленнику, на протяжении ряда лет контактировавшему с металлами и их сплавами. Также очевидно, этот человек был опытным наездником, что подтверждается присутствием характерных особенностей на скелете.

Список литературы Опыт биоархеологической реконструкции состояния здоровья и профессиональной специализации жителя Средневекового Ярославля (погребенный № 2 из сооружения 76)

- Алексеев В. П., 1966. Остеометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 252 с.

- Археология древнего Ярославля: загадки и открытия/Авт.-сост. А. В. Энговатова. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИА Ран, 2012. 296 с.

- Бужилова А. П., 2008. К вопросу о распространении традиции верховой езды: анализ антропологических источников//OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии: Сб. ст. Вып. 6. М.: Параллели. С. 110-120.

- Добровольская М. В., Медникова М. Б., 2011. «Медные люди» эпохи бронзы: реконструкция состояния здоровья и социального статуса//АЭАЕ. № 2 (46). С. 143-156.

- Ивашкин В. Т., Султанов В. К., 2005. Болезни суставов: Пропедевтика, дифференциальный диагноз, лечение. М.: Литера. 544 с.

- Историческая экология человека: Методика биологических исследований, 1998/А. П. Бужилова, М. В. Козловская, Г. В. Лебединская, М. Б. Медникова; отв. ред. Е. 3. Година. М.: Старый сад. 260 с.

- Медникова М. Б., 2011. Посткраниальная морфология и таксономия представителей рода Homo из пещеры Окладникова на Алтае. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 127 С.

- Медникова М. Б., Энговатова А. В., ТаРАсова А. А., 2015. Диахронные изменения качества жизни населения Ярославля в XIII-XVII вв. по данным РАдиологии//РА. № 3. С. 41-53.

- Тарасова А. А., 2015. Оценка степени родства у населения средневекового Ярославля по данным антропологии//КСИА. Вып. 238. С. 285-295.

- Энговатова А. В., Антипина Е. Е., Власов Д. В., Добровольская М. В., Карпухин А. А., Осипов Д. О., 2010. Девятое коллективное захоронение 1238 г. на территории Рубленого города в Ярославле (результаты комплексного исследования)//Археология, история и перспективы: Четвертая межрегиональная конф.: Сб. ст./Ред. А. Е. Леонтьев. Ярославль; Рыбинск: Рыбинский дом печати. С. 185-209.

- Энговатова А. В., Добровольская М. В., Антипина Е. Е., Зайцева Г. И., 2013. Коллективные захоронения в Ярославле. Реконструкция системы питания на основе результатов изотопного анализа//КСИА. Вып. 228. С. 96-115.

- Энговатова А. В., Осипов Д. О., ФаРАджева Н. Н., Бужилова А. П., Гончарова Н. Н., 2009. Массовое средневековое захоронение в Ярославле: анализ археологических и антропологических источников//РА. № 2. С. 68-78.

- Rothschild B. M., Martin L. D., 1993. Paleopathology: Disease in the fossil record. Boca Raton. London: CRC Press. P. 386.

- Standards for data collection from human skeletal remains/Ed. by J. E. Buikstra, D. H. Ubelaker. Arkansas: Arkansas archeological survey, 1994. 272 p. (Arkansas Archeological Survey Research Series; No. 44).