Опыт хирургического лечения рецидива оперированного макулярного разрыва

Автор: Чупров А. Д., Казеннов А. Н., Бажитова Е. А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель: повысить эффективность хирургического лечения рецидива оперированного макулярного разрыва. Материал и методы. Под наблюдением находилось 10 пациентов (10 глаз) с рецидивом макулярного разрыва. В 8 из 10 случаев макулярное отверстие закрыли с использованием методики инвертированного лоскута внутренней пограничной мембраны (ВПМ) на ножке; в 2 случаях — с использованием механического сближения краев разрыва. Зрение до операции варьировалось от 0,05 до 0,1–0,2. По данным оптической когерентной томографии, средний диаметр разрыва колебался от 600 до 800 мкм и в 1 случае составил 1144 мкм. Результаты. Во всех случаях удалось получить анатомический результат. При применении лоскута ВПМ получен максимально эффективный анатомический результат в 5 случаях с сохранением нейроэпителия; в 2 случаях сетчатка в фовеа была истончена. В этих случаях отмечалось улучшение зрительных функций через 1–3 месяца. В 3 случаях было неполное закрытие макулярного отверстия; в одном сохранялся дефект на уровне эллипсоидной зоны фоторецепторов сетчатки; в 2 случаях отмечалась деформация фовеа сетчатки с разрушением эллипсоидной зоны фоторецепторов. Зрительные функции остались без изменений. Заключение. Использование описанной технологии инвертированного лоскута ВПМ в хирургии рецидива оперированного макулярного разрыва позволяет повысить эффективность лечения.

Макулярный разрыв, методика «свободного лоскута», внутренняя пограничная мембрана, силиконовая тампонада

Короткий адрес: https://sciup.org/149135676

IDR: 149135676 | УДК: 617.735–001.48–089.8

Текст научной статьи Опыт хирургического лечения рецидива оперированного макулярного разрыва

-

1 Введение. Макулярные разрывы встречаются в 0,05-3% случаев, что подтверждается данными литературы [1–3]. С ростом встречаемости данной патологии развивались методики хирургического лечения макулярных разрывов [2–6]. Однако при всем многообразии применяемых методик основополагающим в хирургии макулярного разрыва является удаление задней гиалоидной мембраны с последующим макулорексисом внутренней пограничной мембраны (ВПМ). При этом эффективность хирургического лечения макулярного разрыва составляет 91,6-92,3% [7]. Несмотря на высокую эффективность современной макулярной хирургии, существует проблема незакрытия макулярных отверстий. Развитие рецидива макулярных отверстий возникает на фоне образования фиброглиальной ткани на витреальной поверхности неудаленной ВПМ. Ригидность краев макулярного отверстия, отсутствие ВПМ в зоне ма-кулорексиса ограничивают выбор способа повторного закрытия макулярного разрыва. Применяемые для этих целей методики в основном те же, что используются для закрытия первичных макулярных отверстий [8–10]. Однако наиболее эффективными, по мнению некоторых авторов, являются способы закрытия макулярного отверстия с применением пластики макулярного разрыва лоскутом ВПМ [11, 12].

Цель: повысить эффективность хирургического лечения рецидива оперированного макулярного разрыва.

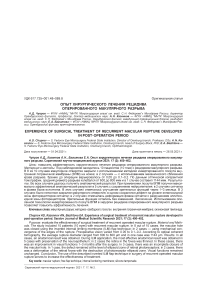

Материал и методы. Под наблюдением находилось 10 пациентов (10 глаз) с рецидивом макулярного разрыва. Возраст пациентов варьировался от 51 до 65 лет. Все пациенты ранее были прооперированы по поводу идиопатического макулярного разрыва с применением различных методик и c тампонадой витреальной полости газовоздушной смесью. Во всех случаях закрытия макулярного отверстия не произошло (рис. 1).

Пациентам до и после операции проводилось стандартное диагностическое обследование, а также выполнялась оптическая когерентная томография (ОКТ) на томографе Cirrus фирмы Carl Zeiss Meditec. Зрение до операции варьировалось от 0,05 до 0,1–0,2. По данным ОКТ, средний диаметр разрыва колебался от 600 до 800 мкм и в одном случае составил 1144 мкм.

Протокол операции: стандартная трехпортовая 25G витрэктомия, затем витальное окрашивание при помощи красителей остатков ВПМ, далее при помощи микропинцета захватывался край ВПМ и отсепаро-

Рис. 1. Рецидив макулярного разрыва после первичного хирургического лечения, по данным оптической когерентной томографии вывался лоскут шириной от 0,3 до 1 диаметра диска зрительного нерва [11], но не отрывался. В результате этого получен длинный лоскут с основанием. После лоскут ВПМ расправлялся и доводился до макулярного отверстия, затем при помощи капли перфторорга-нического соединения (ПФОС) прижимался к сетчатке непосредственно над разрывом; края лоскута расправлялись при помощи пинцета так, чтобы лоскут полностью закрывал разрыв. Витреальная полость тампонировалась силиконовым маслом 1300 сСт через воздух. Через 1–1,5 месяца силиконовое масло удалялось.

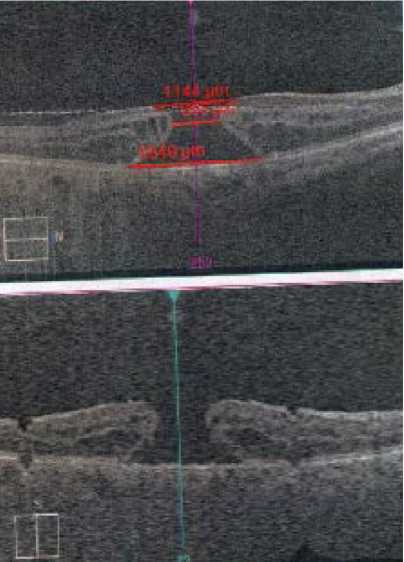

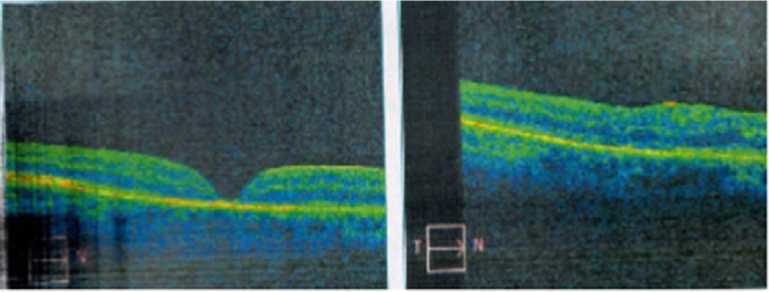

Результаты. Во всех случаях получен анатомический результат. В 8 случаях из десяти макулярное отверстие удалось закрыть при помощи инвертированного лоскута ВПМ. Данные подтверждаются при выполнении ОКТ, где мы наблюдаем закрытие макулярного разрыва с сформированной фовеа (рис. 2).

Рис. 2. Закрытие рецидива макулярного отверстия при помощи инвертированного лоскута на ножке, по данным оптической когерентной томографии

В двух случаях в ходе операции не удалось сформировать лоскут ВПМ нужных размеров и закрытие макулярного отверстия пришлось проводить с применением пассивной аспирации в сочетании с техникой механического сближения краев разрыва при помощи так называемого «массажа». Затем ви-треальная полость тампонировалась силиконовым маслом.

Зрительные функции в первые сутки после операции были без изменений. При контрольном осмотре через 1–3 месяца отмечалось улучшение остроты зрения в среднем на 0,2–0,3 у семи пациентов, у трех пациентов зрительные функции остались без изменений.

По данным ОКТ, макулярное отверстие закрыто во всех клинических случаях. В пяти случаях определяли полное закрытие разрыва с отсутствием дефектов нейроэпителия. В двух случаях фовеа была деформирована, а поверхность сетчатки шероховатая со сглаженными границами; в трех случаях фовеа истончена с участками разрушения фоторецепторов в эллипсоидной зоне.

Острота зрения повысилась с 0,05–0,1 до 0,2–0,3 в восьми случаях. В двух случаях острота зрения осталась без изменений.

Обсуждение. Используемый нами способ закрытия незакрывшихся макулярных разрывов в ходе первичной операции позволяет получить анатомический результат. Одним из преимуществ метода является отсутствие механического воздействия на сетчатку и тем самым повреждения ее [12]. Сохранение лоскута на ножке позволяет производить манипуляции с ним, не боясь, что он сместится. В качестве тампонады применение силиконового масла, на наш взгляд, наиболее эффективно. Поверхностное натяжение силикона меньше, чем газа, но состояние его более стабильное, нет перепадов внутриглазного давления и риска смещения лоскута.

Однако данная методика имеет определенные сложности. Так, в двух случаях, где не получилось сформировать лоскут, использовали технику механического сближения краев [3]. Сложность с формированием лоскута была связана с изначально большим диаметром макулорексиса, и выкроить лоскут нужного размера технически не представлялось возможным. В этих случаях закрыть макулярное отверстие удалось, однако поверхность фовеа была деформирована, имелись участки дефекта эллипсоидной зоны фоторецепторов, по данным ОКТ.

Заключение. Методика инвертированного лоскута ВПМ является эффективной и щадящей при хирургии рецидивов макулярных разрывов и позволяет улучшить результат лечения данной патологии.

Список литературы Опыт хирургического лечения рецидива оперированного макулярного разрыва

- Zhigulin AV, Khudyakov AYu, Lebedev YaB, Mashchenko NV. The effectiveness of silicone tamponade in the surgical treatment of large macular ruptures. Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery 2013; (1): 6–8. Russian (Жигулин А. В., Худяков А. Ю., Лебедев Я. Б., Мащенко Н. В. Эффективность силиконовой тампонады в хирургическом лечении макулярных разрывов большого диаметра. Офтальмохирургия 2013; (1): 6–8).

- Ivanov SV, Gilyazev RM, Konovalov ME, Zenina ML. First experience of using platelet-rich autoplasma (PRP) in macular rupture surgery. Point of View: East — West 2017; (2): 95–7. Russian (Иванов С. В., Гилязев Р. М., Коновалов М. Е., Зенина М. Л. Первый опыт использования аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP), в хирургии макулярных разрывов. Точка зрения: Восток — Запад 2017; (2): 95–7).

- Zakharov VD, Kislitsyna NM, Kolesnik SV, et al. Modern approaches to surgical treatment of large-diameter perforating idiopathic macular tears (literature review). Practical Medicine 2018; 114 (3): 64–8. Russian (Захаров В. Д., Кислицына Н. М., Колесник С. В. и др. Современные подходы к хирургическому лечению сквозных идиопатических макулярных разрывов большого диаметра (обзор литературы). Практическая медицина 2018; 114 (3): 64–8).

- Michalewska Z, Michalewski J, Adelman R, Nawrocki J. Inverted internal limiting membrane flap technique for large macular holes. Ophthalmology 2010; 117 (10): 2018–25.

- Method for surgical treatment of penetrating idiopathic macular rupture: RF patent No. 2395255; dated 07 / 27 / 2010 / Belyy YuA, Tereshchenko AV. Russian (Способ хирургического лечения сквозного идиопатического макулярного разрыва: патент РФ № 2395255; опубл. 27.07.2010 / Ю. А. Белый, А. В. Терещенко).

- Petrachkov DV, Zamytskiy PA, Zolotarev AV. The role of convergence of the edges of the through macular rupture when using the inverted flap technique. Modern Technologies in Ophthalmology 2017; (1): 221–5. Russian (Петрачков Д. В., Замыцкий П. А, Золотарев А. В. Роль сближения краев сквозного макулярного разрыва при использовании методики перевернутого лоскута. Современные технологии в офтальмологии 2017; (1): 221–5).

- Bibkov MM, Altynbaev UR, Gilmanshin TR. Selecting the method of intraoperative closing of large idiopathic macular hole. Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery 2010; (1): 25–8. Russian (Бибков М. М., Алтынбаев У. Р., Гильманшин Т. Р. Выбор способа интраоперационного закрытия диопатического макулярного разрыва большого диаметра. Офтальмохирургия 2010; (1): 25–8).

- Alpatov SA, Shchuko AG, Malyshev VV. Pathogenesis and treatment of idiopathic macular ruptures. Novosibirsk: Nauka, 2005; 192 p. Russian (Алпатов С. А., Щуко А. Г., Малышев В. В. Патогенез и лечение идиопатических макулярных разрывов. Новосибирск: Наука, 2005; 192 с.)

- Takhchidi KhP, Shkvorchenko DO, Sharafetdinov IKh. Features of macular tear surgery. In: Makula-2006: Proceedings of the 2nd All-Russian seminar — “round table”. Rostov-on-Don, 2006; p. 177–9. Russian (Тахчиди Х. П., Шкворченко Д. О., Шарафетдинов И. Х. Особенности хирургии макулярных разрывов. В кн.: Макула-2006: сб. науч. матер. 2‑го Всерос. семинара — «круглого стола». Ростов н / Д, 2006; с. 177–9).

- Arsyutov DG. Surgical tactics in the treatment of large and giant macular ruptures. Modern Technologies in Ophthalmology 2015; (1): 19–20. Russian (Арсютов Д. Г. Хирургическая тактика при лечении больших и гигантских макулярных разрывов. Современные технологии в офтальмологии 2015; (1): 19–20).

- Konovalov ME, Kozhukhov AA, Zenina ML, Gorenskiy AA. Re-closure of unclosed macular ruptures. Modern Technologies in Ophthalmology 2016; (1): 115. Russian (Коновалов М. Е., Кожухов А. А., Зенина М. Л., Горенский А. А. Метод повторного закрытия незакрывшихся макулярных разрывов. Современные технологии в офтальмологии 2016; (1): 115).

- Tereshchenko AV, Trifanenkova IG, Shilov NM, et al. Repeated surgical closure of the macular tears using the “free flap” technique of the internal border membrane. Tambov University Reports. Series: Natural and Technical Sciences 2017; 22 (4): 727–33. Russian (Терещенко А. В., Трифаненкова И. Г., Шилов Н. М. и др. Повторное хирургическое закрытие макулярного разрыва с применением методики «свободного лоскута» внутренней пограничной мембраны. Вестник Тамбовского университета. Сер.: Естественные и технические науки 2017; 22 (4): 727–33).