Опыт интродукции видов рода сосна (Pinus) в Нижнем Поволжье

Автор: Крючков Сергей Николаевич, Киреева Ольга Валерьевна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Биология и биотехнология

Статья в выпуске: 3 (13), 2015 года.

Бесплатный доступ

При выращивании сосновых насаждений в сухой степи в последние годы используют различные интродуцированные виды сосен (крымская, желтая, Банкса), которые недостаточно изучены в этих условиях и требуют исследований их адаптационной способности. Статья является результатом исследований авторов 2004-2015 годов. Проведены сбор, анализ экспериментальных материалов, закладка полевых опытов. В статье обобщены многолетние исследования авторов по интродукции разных видов сосен. Получены обобщенные данные роста, состояния, репродуктивной способности видов рода сосна ( Pinus ) в искусственных и естественных насаждениях для защитного лесоразведения в засушливых условиях Нижнего Поволжья.

Интродукция, адаптация, маточные деревья, эдафотип, таксация, фитомасса, морозостойкость, засухоустойчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/14967469

IDR: 14967469 | УДК: 582.475(470.4) | DOI: 10.15688/jvolsu11.2015.3.2

Текст научной статьи Опыт интродукции видов рода сосна (Pinus) в Нижнем Поволжье

DOI:

Целью авторских исследований является лесоводственная и биологическая оценка интродуцированных видов рода сосна (Pinus) для лесоразведения в засушливом Поволжье. При выращивании сосновых насаждений в сухой степи используют интродуцированные сосны: крымскую, черную (австрийскую), желтую, которые недостаточно изучены в новых условиях и требуют исследований их адаптационной способности и разработки приемов надежной репродукции. Методология исследований основана на межпопуляционной и внутрипопуляци-онной изменчивости сосен. Методы учитывают генетические корреляции между ценными селективными признаками, взаимосвязи генотипа и фенотипа, которые позволяют решать теоретические и практические вопросы интродукции, селекции и репродукции сосен. Объектами исследований являются лесонасаждения сосны различного возраста, назначения, видового состава. Выводы свидетельствуют о том, что селекцию сосен в засушливых условиях следует вести на устойчивость к комплексу неблагоприятных факторов с целью формирования генетически ценных насаждений многофункционального назначения.

Актуальность проблемы обусловлена причинами неудач при степном лесоразведе- нии, их несоответствием конкретным лесорастительным условиям. Создание биологически устойчивых лесомелиоративных насаждений возможно только из адаптированных видов, улучшенных на основе селекционно-генетических приемов.

Научные основы подбора древесных пород в условиях сухой степи заложили Н.И. Сус (1916), А.В. Альбенский (1959), Г.Н. Высоцкий (1949), Г.Я. Маттис (1986) и др. Они подчеркивали, что хвойные виды, и в первую очередь сосна, более экономно, чем лиственные, расходуют влагу и обладают большей засухоустойчивостью.

Хороший рост, устойчивость и производительность на песчаных почвах степной, сухостепной и полупустынной зон обеспечивают некоторые интродуцированные сосны: крымская, черная (австрийская), желтая и др. [12].

Цель и задачи исследований заключались в лесоводственной и биологической оценке видов и форм сосны в насаждениях засушливого региона, отборе маточных (плюсовых) деревьев и их оценке.

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые для региона получены обобщенные данные по росту, состоянию разных видов рода сосна, оценке искусственных старовозрастных адаптивных и естественных популяций, эдафотипов, перспективных для лесоразведения в экстремальных условиях. Изучены закономерности формирования урожая семян видов сосны под влиянием экологических и биологических факторов.

Объектами исследований являются искусственные лесные насаждения сосны различного возраста, назначения, состояния и видового состава; природные популяции сосны обыкновенной, дендрарии, питомники и отсе-лектированные (плюсовые) деревья, выделенные в степной, сухостепной и полупустынной зонах Нижнего Поволжья. Почвы представлены всеми присущими для региона зональными подтипами от южных черноземов до светло-каштановых комплексных почв.

Современный ареал сосны обыкновенной самый обширный, что обусловлено ее малой требовательностью к экологическим условиям, интразональностью и большой из- менчивостью основных признаков. На территории России выделено 5 подвидов, или географических рас, сосны обыкновенной, в том числе сосна меловая, произрастающая на меловых обнажениях на юге европейской части страны [19]. Перспективна для облесения меловых обнажений р. Волги и Дона в Нижнем Поволжье [17].

Сосна крымская – P. Pallasiana D. Don произрастает в Крыму, Закавказье и восточной части Балканского полуострова. В настоящее время сосна крымская встречается в Воронежской, Ростовской, Волгоградской и других областях РФ. Наиболее интенсивный рост у этой сосны наблюдается в возрасте от 10 до 30 лет, а его снижение происходит к 50 годам [12]. В Камышине (Волгоградская обл.) на песках, подстилаемых суглинками, ее высота в возрасте 70 лет достигает 15 м, диаметр – 33 см. Устойчива к болезням и вредителям. Начинает плодоносить с 7–10 лет и почти ежегодно формирует стабильные урожаи доброкачественных семян.

Ценная коллекция видов рода сосна в Нижнем Поволжье произрастает в дендронасаждении Нижневолжской станции ВНИАЛМИ (г. Камышин) и селекционно-семеноводческом комплексе Новоаннинского лесничества Волгоградской области.

Исследования многочисленных авторов, свидетельствуют, что сосна является одной из самых ценных лесообразующих пород России, СНГ и стран Западной Европы. Существует много публикаций по различным направлениям ее селекции [2; 10; 18; 21].

Достаточно успешными оказались исследования по географической изменчивости сосен [20; 23]. Практическое использование видового и формового разнообразия сосны до настоящего времени является недостаточным. Мало исследований по селекционному семеноводству сосны за пределами ее ареала, где представители этого рода используются в защитном лесоразведении.

Следовательно, селекция и репродукция сосен в лесонасаждениях Нижнего Поволжья должна вестись на устойчивость к комплексу из абиотических факторов с целью создания генетически устойчивых и долговечных насаждений многофункционального назначения.

В России имеется более чем вековой опыт лесоразведения сосны в степи и полупустыне [3; 16].

Старовозрастные боры в Волгоградской обл. составляют 1 % покрытой сосной площади и не имеют альтернативы. Сосна – одна из немногих пород, способных формировать сомкнутые высокопроизводительные насаждения на бедных почвогрунтах сухостепной зоны при норме осадков 320–400 мм, доживающих до столетнего возраста. Некоторые боры подошли к состоянию распада вследствие повреждения болезнями, вредителями и пожарами [11; 14; 15].

Наибольшую селекционную ценность имеют Камышинская и Арчединская сосновые культуры.

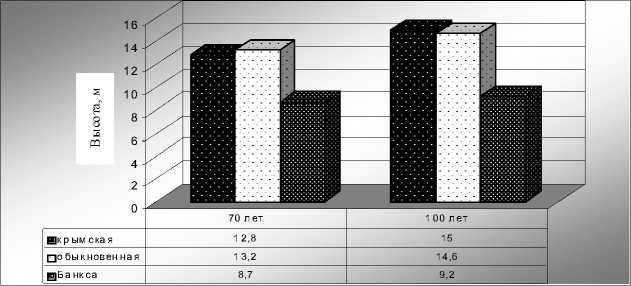

В Камышинском бору на среднепогре-бенных каштановых почвах (кв. 12, выд. 4) сосна обыкновенная в 100-летнем возрасте имела среднюю высоту 16,2 м, диаметр 26 см, полноту 0,6. Сосна крымская соответственно 16 м и 32 см, практически не уступая сосне обыкновенной по высоте (см. рис. 1).

Камышинский бор является старовозрастным насаждением в сухостепной зоне Нижнего Поволжья. Здесь выделено 28 плюсовых деревьев, из их потомств созданы лесосеменные объекты.

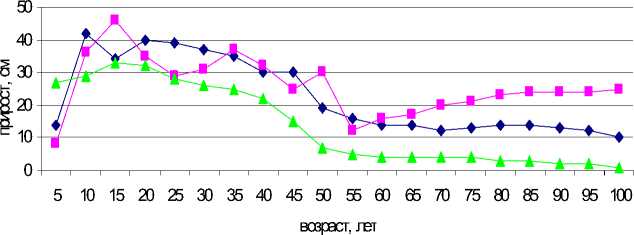

В культурах из разных видов сосны Камышинского бора на среднепогребенных каштановых почвах в молодом возрасте лучше растет сосна обыкновенная. Наибольший при- рост по высоте наблюдается в 10 лет, который до 50 лет постепенно снижается, а к 60 годам практически заканчивается. К возрасту 105 лет сосна обыкновенная имеет плоские вершины, свидетельствующие об окончании роста.

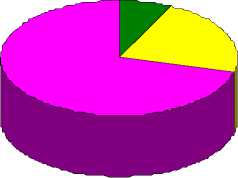

У сосны крымской наибольший прирост отмечается в 18 лет. До 50 лет прирост довольно стабилен; затем после снижения с 65 лет прирост возобновляется, что можно объяснить увеличением площади питания после усыхания соседних растений сосны обыкновенной. Сосна Банкса к 70 годам значительно уступала по росту соснам обыкновенной и крымской (см. рис. 2).

В дендронасаждении на среднепогребен-ной каштановой почве, в смешанных культурах сосны обыкновенной, крымской и желтой по росту в высоту прослеживается та же закономерность (см. рис. 3). До 30 лет наиболее энергичным ростом отличается сосна обыкновенная. В возрасте 30–40 лет лучше растут сосны крымская и желтая, в 70 лет приросты и таксационные показатели у всех видов сосен практически сравниваются. Общее состояние сосен крымской и желтой – хорошее, обыкновенной – удовлетворительное.

На бедных эродированных легкосуглинистых почвах (кв. 28) у сосен крымской, обыкновенной и желтой снижение приростов в высоту отмечается уже с 10 лет.

У всех изучаемых видов сосен большую часть наземной фитомассы составляет ствол.

Рис. 1. Культуры сосны обыкновенной (Камышинский бор, квартал 12, выдел 4)

♦ сосна обыкновен. ■ сосна крымская сосна Банкса

Рис. 2. Динамика прироста по высоте разных видов сосен на погребенной каштановой почве

а)

б)

Рис. 3. Таксационная характеристика видов сосен в насаждениях Нижневолжской станции по селекции древесных пород (а – высота, б – диаметр).

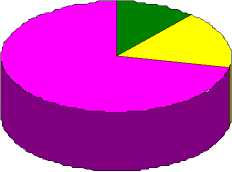

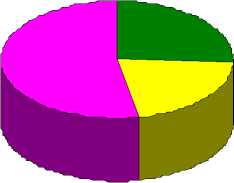

Общая фитомасса сосны обыкновенной к 80 годам (162 кг) значительно ниже, чем у сосны крымской (304 кг); у нее в 3–5 раз меньше хвои и сучьев. Фитомасса сосны Банкса (56 кг) значительно ниже других сосен, что объясняется ее слабым ростом и состоянием (см. рис. 4).

У сосны желтой в возрасте 40 лет фитомасса 1 дерева составила 86 кг. У старовозрастных сосен значительную часть надземной фитомассы составляет ствол. До 20 лет у сосны обыкновенной запасы хвои в 2 раза ниже стволовой массы, а у сосны желтой масса хвои превышает стволовую. Учи- тывая эту особенность для сосен крымской и желтой, следует планировать более редкую посадку, чем для сосны обыкновенной (см. рис. 4).

Способность сосны крымской развивать мощную крону является показателем ее хорошей адаптации в условиях Нижнего Поволжья.

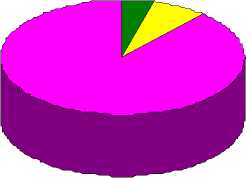

Оценка адаптационной способности сосен в дендронасаждениях Нижневолжской станции по селекции древесных пород выявила, что сосны крымская, черная (австрийская) и желтая низкие температуры пере- носили, как правило, без повреждений. У сосны крымской после холодной зимы 2013– 2014 гг. (температура воздуха понижалась до -37 °С) подмерзли верхушечные почки, что повлекло отсутствие плодоношения. Однако зимние повреждения не сказались на общем состоянии сосны крымской в условиях г. Камышина (см. рис. 5). Полученные результаты согласуются с данными ряда авторов [4; 5; 8; 9].

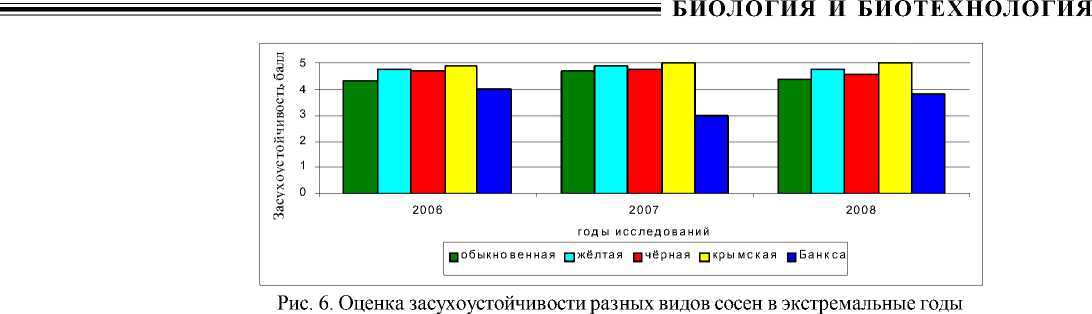

Засуху 2010 г. все сосны (за исключением сосны Банкса) перенесли без изменений внешних признаков (см. рис. 6).

□ хвоя сучья стволы

хвоя сучья стволы б)

а)

□ хвоя сучья стволы в)

□ хвоя □ сучья стволы

г)

Рис. 4. Распределение фитомассы наземной части видов сосен в различном возрасте: а – сосна обыкновенная (40 лет); б – сосна желтая (40 лет); в – сосна обыкновенная (80 лет); г – сосна крымская (80 лет)

nun in

2006 2007 2008

годы исследова ний □обыкновенная □ жёлтая □ чёрная □ крымская □ Банкса

Рис. 5. Оценка морозостойкости разных видов сосны после экстремальных лет

При диагностике засухоустойчивости определяли: общую оводненность хвои и побегов, интенсивность транспирации быстрым взвешиванием хвои по методике Л.А. Иванова и др. (1950), динамику потери воды изолированными листьями по Ничипоровичу (1926). Анатомо-морфологическое строение хвои и побегов изучали по общей ботанической методике М.Н. Иронина (1960) и указаниям С.С. Пятницкого (1961).

В условиях Камышина хвоя на дереве сосны обыкновенной сохраняется до 4 лет, а у сосен крымской и желтой – до 6 лет. У сосны желтой масса хвои на дереве в два раза превышает показатель сосны крымской и в 5 раз обыкновенной (см. рис. 7). У сосны обыкновенной доля участия однолетней хвои в общей фитомассе почти в два раза больше, чем у длиннохвойных сосен, что связано с более коротким циклом ее обновления. Количество хвои разного возраста зависит от климатических условий года (например, масса 3-летней хвои, сформировавшейся во влажном 2014 г., у всех видов сосен почти в два раза больше, чем хвои более засушливого 2015 года).

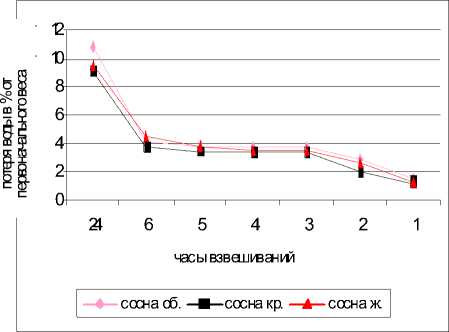

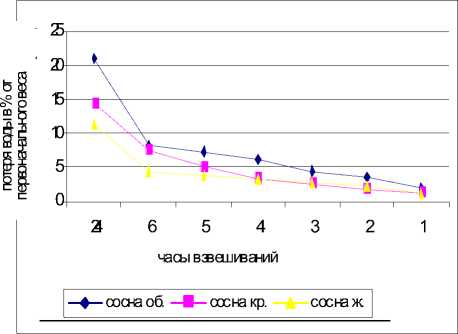

Водоудерживающая способность ассимилирующих органов определяет устойчивость к засухе и другим факторам [7].

Лучшей водоудерживающей способностью отличались сосны желтая и крымская, что объясняет их достаточную устойчивость в засушливые периоды (см. рис. 8).

Специфика водного режима у сосен связана с анатомическим строением их хвои. Характерной чертой строения хвои длиннохвойных сосен является мощность покровных тканей. Покровные ткани у сосны крымской развиты лучше, чем у обыкновенной и желтой.

Высокая оводненность хвои сосны желтой объясняется хорошим развитием проводящих и покровных тканей. У сосны обыкновенной при хорошем развитии ассимиляционных и проводящих тканей очень слабые покровные ткани, что может объяснить низкую водоудерживающую способность и повышенную интенсивность транспирации по сравнению с длиннохвойными соснами.

В условиях Камышина ежегодное пыление у всех видов сосны начиналось в конце первой и во второй декадах мая; различия сроков прохождения этой фазы между видами сосен составляли не более 2–3 дней (см. табл. 1).

Продолжительность интенсивного пыле-ависимости от погодных усло-т от 5 до 10 дней.

□1 □2 □3 □4 □5 □6

Возраст хвои, лет

а) б) в)

Рис. 7. Соотношение массы хвои различного возраста у видов сосен в 40 лет, %: а – обыкновенной; б – желтой; в – крымской

Рис. 8. Водоудерживающая способность хвои разных видов сосны в 40-летних насаждениях НВСС: а – в оптимальных условиях 2014 г.; б – в засушливых условиях 2015 г.

Таблица 1

Сроки цветения разных видов сосен в дендрарии г. Камышина

|

Виды сосен |

Начало |

Конец |

||||

|

2012 |

2013 |

2014 |

2012 |

2013 |

2014 |

|

|

Сосна обыкновенная |

17/V 385,8 |

9/V 282 |

16/V 347 |

22/V 468,5 |

19/V 485,7 |

23/V 433,1 |

|

Сосна крымская |

18/V 402,8 |

15/V 408,2 |

21/V 410,5 |

24/V 494,1 |

23/V 567,3 |

29/V 516,1 |

|

Сосна желтая |

14/V 332,7 |

16/V 424,6 |

27/V 481 |

20/V 437 |

25/V 604,8 |

3/VI 567,9 |

|

Сосна черная |

18/V 402,8 |

15/V 408,2 |

21/V 410,5 |

24/V 494,1 |

24/V 587,8 |

29/V 516,1 |

|

Сосна Банкса |

15/V 346,9 |

9/V 282 |

17/V 371,2 |

20/V 437,0 |

18/V 464,3 |

23/V 433,1 |

а)

б)

Полученные результаты позволяют прогнозировать даты пыления сосен по суммам биологически активных температур, которые к началу цветения составляли 380–415 °С.

В условиях Камышина сосны вступают в фазу семеношения с 4–6 лет. Раннее вступление сосен в фазу семеношения по сравнению с ареалом свидетельствует, что в сухой степи их развитие идет по скороспелому типу. В связи с этим необходимо корректировать сроки эксплуатации лесосеменных объектов.

Средняя урожайность семян у видов сосен ежегодно составляла 2–3 балла по шкале Каппера (см. табл. 2). Интенсивность семеношения деревьев сосны в условиях достаточной освещенности по Н.К. Вехову (1954) можно брать за основу для расчета урожайности проектируемых семенных насаждений. Такая урожайность свидетельствует о возможности получения в промышленных количествах селекционно-улучшенных семян.

Таблица 2

Сроки созревания и урожайность семян видов сосны по шкале В.Г. Каппера

|

Виды сосен |

Сроки созревания семян, годы: урожайность, балл |

||

|

2012 |

2013 |

2014 |

|

|

Обыкновенная |

28.XI/2,3 |

25.XI/3,1 |

21.XI/3,3 |

|

Крымская |

19.XI/2,8 |

28.XI/2,9 |

20.XI/4,1 |

|

Желтая |

27,VIII/2,0 |

1.IX/3,0 |

24.VIII/3,6 |

|

Черная |

20.XI/2,6 |

24.XI/4,2 |

18.XI/3,3 |

|

Банкса |

17.XI/1,4 |

20.XI/3,4 |

14.XI/3,4 |

Исследования шишек и семян разных видов сосен показали, что наиболее крупные шишки и семена формируются у сосны желтой, несколько мельче у сосны крымской и черной (австрийской); самые мелкие у сосны обыкновенной и Банкса. Крупные семена, как правило, обеспечивают больший запас питательных веществ и воды в семени, позволяющий ему прорастать в условиях засухи.

Исследования важнейших характеристик шишек и семян разных видов сосен показали следующее: наиболее крупные шишки и семена формируются у сосны желтой, несколько мельче у сосны крымской и черной (австрийской), а самые мелкие у сосны обыкновенной и Банкса (см. табл. 3). Крупные семена в условиях сухой степи следует считать положительным признаком, обеспечивающим больший запас питательных веществ и воды в семени, позволяющий ему прорастать в условиях засухи. Однако размеры (масса) и окраска семян изменчивы в зависимости от внешних условий (см. рис. 9).

Выводы

-

1. Многолетний опыт интродукции (2004–2015 гг.) сосны выявил перспективные виды, составляющие альтернативу сосне обыкновенной для лесоразведения в сухой степи. В благоприятных лесорастительных условиях Камышинского бора (на погребен-

- ных почвах) лучшим ростом отличается сосна обыкновенная, здесь она достаточно долговечна и устойчива к неблагоприятным факторам среды.

-

2. Анализ роста интродуцированных сосен показал, что в условиях Камышина у сосны обыкновенной кульминация прироста приурочена к 10 годам, до 45 лет он остается стабильным, а к 50 годам прекращается.

-

3. Вступление в генеративную стадию у сосен в сухой степи проходит раньше, чем в местах природного обитания. У сосны Банкса плодоношение начинается с 5 лет, у крымской с 7 лет, у желтой с 12 лет.

-

4. Рост и состояние интродуцированных сосен в условиях засухи связано с формированием ассимиляционных органов. В условиях Камышина у сосны желтой в 40-летнем возрасте хвои на дереве в 2 раза больше, чем у крымской, и в 5 раз, чем у обыкновенной в том же возрасте и тех же условиях. У длиннохвойных сосен хвоя сохраняется в течение 6 лет, у обыкновенной в течение 4 лет.

В тяжелых лесорастительных условиях, на неперевеянных кварцевых песках, бедных эродированных почвах сосна обыкновенная, несмотря на лучший рост в молодом возрасте, менее долговечна и устойчива, чем сосна крымская.

У сосен крымской и желтой кульминация прироста сдвигается к 15–20 годам, а снижение прироста наблюдается в 50–55 лет.

Таблица 3

Характеристика семян разных видов сосен

|

Виды сосны |

Масса, г |

Размеры семян, мм |

Лабор. всхожесть,% |

|||

|

шишки |

семени |

1 000 шт. |

длина |

ширина |

||

|

Обыкнов. |

4,1 |

0,07 |

5,12 |

3,9 |

1,7 |

81,3 |

|

Крымская |

13,3 |

0,19 |

16,72 |

5,7 |

2,9 |

89,1 |

|

Желтая |

10,3 |

0,39 |

23,96 |

6,2 |

4,3 |

80,0 |

|

Черная |

13,5 |

0,21 |

11,40 |

6,0 |

3,0 |

71,0 |

|

Банкса |

3,8 |

0,06 |

4,15 |

3,8 |

1,7 |

68,9 |

il ИД | I OH «18ШГ...;;.u

Рис. 9. Изменчивость размера и окраски шишек сосны крымской

Список литературы Опыт интродукции видов рода сосна (Pinus) в Нижнем Поволжье

- Альбенский, А. В. Результаты селекции древесных пород для защитного лесоразведения/А. В. Альбенский//Волгоград: Изд-во ВНИАЛМИ, 1980. -С. 19-31.

- Альбенский, А. В. Селекция древесных пород и семеноводство/А. В. Альбенский. -Л.: Гослесбумиздат, 1959. -306 с.

- Бондаренко, Н. Я. Арчединские боры/Н. Я. Бондаренко//Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1977. -С. 56-63.

- Вехов, Н. К. Хвойные породы лесостепной станции(итоги интродукции)/Н. К. Вехов, В. Н. Вехов. -М.: Изд-во м-ва сел. хоз-ва РСФСР, 1962. -250 с.

- Виноградов, В. Н. Пути повышения биологической устойчивости лесных культур в степи/В. Н. Виноградов//Лесное хозяйство. -1970. -№ 7. -С. 40-45.

- Высоцкий, Г. Н. О выборе наиболее подходящих для культуры в степях форм древесной растительности/Г. Н. Высоцкий. -М.; Л.: Гослесбумиздат, 1949. -15 с.

- Генкель, П. А. О некоторых принципах диагностики засухоустойчивости/П. А. Генкель. -Л.: Колос, 1976. -С. 17-23.

- Гурский, А. В. Исследование ассимилирующих органов растений/А. В. Гурский//Бюл. ГБС. -1965. -Вып. 57. -С. 85-101.

- Деревья и кустарники для защитного лесоразведения/Г. П. Озолин, В. А. Каргов, Н. В. Лысова, Л. С. Савельева. -М.: Лесная промышленность, 1974. -151 с.

- Ефимов, Ю. П. Семенные плантации в селекции и семеноводстве сосны обыкновенной/Ю. П. Ефимов. -Воронеж: Истоки, 2010. -252 с.

- Зюзь, Н. С. Культуры сосны на песках Юго-Востока/Н. С. Зюзь. -М.: Агропромиздат, 1990. -153 с.

- Крючков, С. Н. Интродукция сосен в Нижнем Поволжье/С. Н. Крючков, А. П. Иозус//ВНИАЛМИ. -1978. -№ 1 (26). -С. 43-47.

- Крючков, С. Н. Теоретические основы формирования биологически устойчивых лесомелиоративных комплексов в аридном регионе/С. Н. Крючков, О. В. Киреева, А. С. Стольнов//Известия ВГСХА. -2012. -№ 3. -С. 86-89.

- Кулик, Н. Ф. Работы по укреплению и облесению песков на Камышинском опорном пункте/Н. Ф. Кулик//Материалы выездной сессии ученого совета ВНИАЛМИ, посвященной 65-летию Камышинского опорного пункта. -Волгоград: Изд-во ВНИАЛМИ, 1968. -С. 68-73.

- Манаенков, А. С. Итоги и опыт облесения сосной южно-европейских арен России/А. С. Манаенков. -Волгоград: Изд-во ВНИАЛМИ, 1998. -Вып. 1 (108). -С. 48-56.

- Маттис, Г. Я. Новая концепция лесоразведения в аридной зоне/Г. Я. Маттис//Лесомелиорация и адаптивное освоение аридных территорий. -Волгоград: Изд-во ВНИАЛМИ, 2000. -С. 15-16.

- Маттис, Г. Я. Семеноводство древесных пород для степного лесоразведения/Г. Я. Маттис, С. Н. Крючков, Б. А. Мухаев. -М.: Агропромиздат. -1986. -215 с.

- Молотков, П. И. Развитие семенной базы лесных пород на селекционно-генетической основе/П. И. Молотков//Лесное хозяйство. -1987. -№ 3. -С. 27-29.

- Правдин, Л. Ф. Сосна обыкновенная/Л. Ф. Правдин. -М.: Наука, 1964. -С. 16-20.

- Проказин, Е. П. Новые методы семеноводства сосны/Е. П. Проказин. -М.: Лесная промышленность, 1962. -44 с.

- Пятницкий, С. С. Селекция и семеноводство лесных пород на Украине/С. С. Пятницкий//Лесоводство и агролесомелиорация. -1967. -№ 9. -С. 3-14.

- Сус, Н. И. Посадки сосны на песках близ Камышина/Н. И. Сус//Сборник статей по песчано-овражным работам. -1916. -Вып. 7. -С. 43-104.

- Шутяев, А. М. Хронологические культуры сосны обыкновенной/А. М. Шутяев//Лесное хозяйство. -2001. -№ 6. -С. 30-31.

- Krahl-Urban, J. Die EicheForstlicheMonographie der Trauben und Stieleiche/J. Krahl-Urban. -Hamburg: Verlaq Paul; Berlin: Parley, 1959. -288 S.

- Larsen, C. Syrach Genetics in Silviculture/C. Larsen. -Edinburqh; London: Oliver and Boyd, 1956. -224 р.

- Muhs, H.-J. Is There a Need for the Introduction of a New Category in Both the OECD -Scheme and the With Forest Reproductive Material?/H.-J. Muhs//Act. Prob. Legislat. Forest Reprod. Mater. and Need Harmonizat. Rules Int. Level: Meet. IUFRO -WP S.2.02.-Berlin: FBVA, 1992. -№ 65. -P. 109-120.

- Saylor, L. С. Karyotypee Analysis of the Genus Pinus/L. C. Saylor//Silvae Genetica. -1972. -Vol. 21. -P. 156-163.

- Schultze, U. Klimagndering -neue Kriterien für Herenuftsepfehlungen: Forstgenet und Waldbau/U. Schultze//Klimagner ysferreich Herabsforder Simp. -1994. -№ 8. -S. 37-47.