Опыт использования гамма-облучения для стерилизации композиционного материала «Углекон-МЯ», применяемого в медицине

Автор: Южакова Е.В., Горовиц Э.С., Афанасьевская Е.В., Онискив В.Д.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 т.32, 2023 года.

Бесплатный доступ

Углеродно-композиционный материал активно используется в медицине. В частности, имеется успешная практика его применения для замещения костных дефектов в ортопедии, травматологии, челюстно-лицевой хирургии. Между тем, ячеистая структура материала и наличие большого количества закрытых пор предъявляют определённые требования к процессу его обеззараживания. Радиационный метод стерилизации неорганических имплантатов, а также биотрансплантатов в последнее время получает всё большее распространение в медицине. Целью настоящего исследования являлась оценка эффективности различных доз облучения при стерилизации высокопористого углеродного материала «Углекон-МЯ». Двенадцать образцов-пластин, выполненных из «Углекон-МЯ», были контаминированы штаммами различных микроорганизмов и разделены на 4 партии, в зависимости от планируемой дозы облучения. Каждая партия подвергалась радиационному воздействию дозами 25, 50, 75 и 100 кГр соответственно. Контрольный образец облучению не подлежал. После проведения процедуры радиационного воздействия с каждого образца, в том числе контрольного, были осуществлены смывы и посевы на специальные жидкие питательные среды с последующей семидневной инкубацией и ежедневным высевом на плотные питательные среды. Все предложенные в исследовании дозы ионизирующего излучения обладали микробицидным эффектом, обеспечивая стерильность исследуемого материала. На контрольном образце микроорганизмы сохранили жизнеспособность. Экспериментальные данные по радиационной стерилизации углеродного материала представлены впервые. Установлено, что все исследованные дозы облучения, включая минимальную - 25 кГр, вызывают гибель не только вегетативных форм микроорганизмов (бактерий, грибов), но и спор. Сделан вывод о возможности применения радиационной стерилизации для высокопористого углеродно-композиционного материала.

Углеродно-композиционный материал, имплантаты, радиационный метод стерилизации, микроорганизмы, биологический контроль стерилизации

Короткий адрес: https://sciup.org/170201867

IDR: 170201867 | УДК: 615.014.45:612.014.482.4 | DOI: 10.21870/0131-3878-2023-32-4-44-53

Текст научной статьи Опыт использования гамма-облучения для стерилизации композиционного материала «Углекон-МЯ», применяемого в медицине

Последнее десятилетие ознаменовалось успехами в применении нового углеродно-композиционного материала (УКМ) в ортопедии, травматологии, челюстно-лицевой и офтальмо-хирургии [1-3]. Имплантаты из УКМ прошли экспериментальную и клиническую апробацию на базе Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера и внедрены в клиническую практику. УКМ обладает целым рядом положительных свойств: хорошей биологической совместимостью, отсутствием иммунологического конфликта, токсичности, канцерогенности, коррозии, а также высокой устойчивостью к циклическим нагрузкам [4-6].

Применение имплантатов из высокопористого УКМ открывает новые возможности в эндопротезировании и костной пластике. Эндопротезы, изготовленные из УКМ, в ряде случаев могут составить конкуренцию протезам, выполненным из металла или керамики. Высокопористый УКМ «Углекон-МЯ» в этом плане весьма перспективен. Он максимально приближен к структуре костной ткани человека и обеспечивает постепенное формирование прочного костно-углеродного блока [7, 8].

При внедрении в лечебную практику новых композиционных материалов возникает проблема надёжного обеззараживания имплантатов. К примеру, в челюстно-лицевой хирургии имплантаты из углерода стерилизуют сухим жаром при 180 °С в течение одного часа [9]. Однако, при использовании этой технологии высокая температура процесса вполне может привести к изменению структуры материала, снизить его механические характеристики. Некоторые эндопротезы, как и материалы, заполняющие объёмные костные полости, в отличие от имплантатов челюстно-лицевой области в процессе физиологической эксплуатации могут испытывать продолжительную, значительную циклическую нагрузку. В этой связи, использование для их стерилизации таких высоких температур не всегда целесообразно. Разумеется, необходимы дополнительные исследования по оценке влияния высокого температурного режима на механические свойства изделий из УКМ. Иные способы стерилизации, такие как автоклавирование, химическая стерилизация (использование растворов, газов и т.д.) не всегда благоприятны для окружающей среды и так же могут ухудшить механические свойства углеродного материала. Немаловажно отметить и то обстоятельство, что «Углекон-МЯ» содержит закрытые поры, временно недоступные для внешней атмосферы, что зачастую делает химические методы малоэффективными.

Трансплантаты из углеродного материала являются одноразовыми и должны быть стерильны для снижения риска инфекционных осложнений. В последние годы объёмное обеззараживание изделий медицинского назначения достигается с использованием технологии радиационной стерилизации [10-12]. В мире насчитывается около 200 установок гамма-облучения, находящихся более чем в 50-ти странах. Стерилизующий эффект отмеченной технологии обусловлен проникающим гамма-излучением с использованием источников 60Co. Следует учесть, что проникающая способность электронного излучения значительно меньше по сравнению с гамма-излучением. Поэтому использование потока ускоренных электронов для радиационной стерилизации вполне уместно для материалов с низкой плотностью и со сравнительно небольшими габаритами. В настоящее время радиационная стерилизация является практически единственным способом объёмной стерилизации для объектов, содержащих закрытые (недоступные) полости, либо для изделий чувствительных к высокой температуре. Использование радиационной стерилизации для аллотрансплантатов (сухожилия, кожа, связки, рёберный хрящ, кость и пр.) является достаточно распространённой практикой [12-14]. Между тем, авторам не удалось обнаружить данные о практическом использовании гамма-облучения для стерилизации углеродных трансплантатов.

Для проведения радиационной стерилизации предварительно необходимо определиться с дозой или диапазоном доз, которые обеспечат стерильность изделий. В Российской Федерации, как и в большинстве стран, для стерилизации биологических материалов оптимальной считается доза в 25 кГр [13, 15]. Для стерилизации имплантатов рекомендуется следующий диапазон доз: от 20±3 кГр до 40±5 кГр. В ряде случаев верхняя граница диапазона может быть выше. Безусловно, это зависит от конкретного вида материала [16]. Кроме того, бактерицидное действие излучения зависит от окружающей среды (атмосфера, температура, питательная среда и т.д.).

Как известно, стерилизация должна обеспечивать полное уничтожение вегетативных и споровых форм микроорганизмов. При этом важно подобрать максимально эффективную дозу облучения, которая не оказывала бы существенного влияния на физико-механические характеристики имплантата, обеспечивая при этом объёмную стерильность материала. По литературным данным бактерицидный эффект в отношении неспорообразующих бактерий наступает при облучении в дозах 1-5 кГр. В ряде случаев бактерицидный эффект может быть достигнут при использовании более высоких доз. В частности, спорообразующие микроорганизмы значительно устойчивее к действию радиации, что требует применения доз свыше 20 кГр [17, 18]. Цель исследования – оценка эффективности различных доз облучения в диапазоне 25-100 кГр при стерилизации высокопористого УКМ «Углекон-МЯ».

Материалы и методы

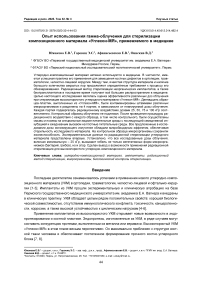

Проведена контаминация четырёх партий углеродных блоков (12 образцов), представляющих собой сдвоенные пластины УКМ «Углекон-МЯ» размерами 70x40x10 мм каждая (рис. 1), культурами эталонных штаммов микроорганизмов представителями основных таксонов, в том числе грамотрицательными ( Escherichia coli М-17, Государственная коллекция патогенных микроорганизмов (ГКПМ) № 240418), грамположительными ( Staphylococcus aureus , American Type Culture Collection (АТСС) 6538 (FDA 209Р); ГКПМ № 201108), а также штаммами спорообразующих бактерий ( Bacillus subtilis , АТСС 6633) и грибов рода Mucor . Из подготовленных суточных микробных культур на стерильном физиологическом растворе рН 7,0 готовили взвесь, соответствующую шкале оптического стандарта мутности МакФарланда 2,0 McF (6,0x10 8 мл). Далее, она наносилась на поверхность опытных блоков в объёме 0,5 мл. Первую партию, включавшую 2 образца, контаминированных соответственно спорообразующими бактериями B. subtilis и грибами Mucor spp., облучали дозой 25 кГр. Вторая, третья и четвёртая партии включали по 3 образца, контаминированных В. subtilis, E. сoli, S. аureus и Mucor spp. Они облучались дозами 50, 75 и 100 кГр соответственно. Контрольный образец был контаминирован всеми типами микроорганизмов и не подлежал облучению (рис. 1). Важно отметить, что в целях имитации внутренней локализации культур контаминированные поверхности образцов закрывались аналогичными блоками, которые фиксировались с помощью металлических клипсов. После этого их помещали в стерильные пластиковые пакеты, которые маркировали (рис. 2).

План эксперимента по облучению дозами 25, 50, 75 и 100 кГр приведён в табл. 1.

Рис. 1. Образец «Углекон-МЯ».

Рис. 2. Упаковка одного из образцов.

Таблица 1

Схема эксперимента

|

Номер партии/режим стерилизации (кГр) |

Номер пробы |

Микроорганизмы |

|

1/25 |

1.1. 1.3. |

B. subtilis Mucor spp. |

|

2/50 |

2.1. 2.2. 2.3. |

B. subtilis E. coli + S. aureus Mucor spp. |

|

3/75 |

3.1. 3.2. 3.3. |

B. subtilis E. coli + S. aureus Mucor spp. |

|

4/100 |

4.1. 4.2. 4.3. |

B. subtilis E. coli + S. aureus Mucor spp. |

Примечание: проба 1.2. – контроль роста (см. табл. 2) – блок, контаминированный микроорганизмами, без облучения.

Облучение подготовленных образцов производилось на установке ГУД 300М. При этом использовались радиоактивные источники ГИК-7-4 с радионуклидом 60Cо. Средняя энергия гамма квантов 1,25 Мэв. Время экспозиции определялось дозами облучения, отмеченными выше, и не превышало 2,5 сут.

Контроль стерильности образцов углеродного композитного материала проводили после облучения в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р ИСО 11737-1-2022 (Межгосударственный стандарт. Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы). С этой целью, после вскрытия пластиковой упаковки на поверхность каждого блока наносили по 0,5 мл стерильного физраствора, затем его тщательно собирали ватно-марлевыми тампонами , которые помещали в специальные жидкие питательные среды в соответствии с регламентирующими указаниями. Так, для выявления B. subtilis использовали тиогликолевую среду, E. coli и S. aureus – сахарный бульон, грибов рода Mucor spp. – бульон Сабуро.

Посевы инкубировали в термостате при 35 °С (среда Сабуро при 24 °С) в течение 7 сут. Каждые 24 ч оценивали видимые признаки роста на жидких питательных средах, а также, независимо от их наличия, проводили высев на плотные питательные среды, учитывая при этом культуральные особенности микроорганизмов . Это позволило выявить наличие как бактериостатического, так и бактерицидного эффектов.

Результаты и их обсуждение

Полученные данные представлены в табл. 2. Из представленных данных следует, что в контрольных образцах, не подвергнутых облучению, выявлены как видимые признаки роста микроорганизмов (диффузное помутнение жидких питательных сред), так и признаки колоний на плотных питательных средах. Следовательно, интактная углеродная композиция не влияла на жизнеспособность микроорганизмов в течение всего периода наблюдения.

Таблица 2

Результаты изучения эффективности различных режимов гамма-излучения

|

Номер пар-тии/режим стерилизации (кГр) |

Номер пробы |

Микроорганизмы |

Видимые признаки роста/результаты высева на плотные питательные среды |

||||||

|

сроки наблюдения (сут) |

|||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|||

|

1/25 |

1.1. 1.3. |

B. subtilis Mucor spp. |

-/- -/- |

-/- -/- |

-/- -/- |

-/- -/- |

-/- -/- |

-/- -/- |

-/- -/- |

|

2/50 |

2.1. 2.2. 2.3. |

B. subtilis E. coli + S. aureus Mucor spp. |

-/- -/- -/- |

-/- -/- -/- |

-/- -/- -/- |

-/- -/- -/- |

-/- -/- -/- |

-/- -/- -/- |

-/- -/- -/- |

|

3/75 |

3.1. 3.2. 3.3. |

B. subtilis E. coli + S. aureus Mucor spp. |

-/- -/- -/- |

-/- -/- -/- |

-/- -/- -/- |

-/- -/- -/- |

-/- -/- -/- |

-/- -/- -/- |

-/- -/- -/- |

|

4/100 |

4.1. 4.2. 4.3. |

B. subtilis E. coli + S. aureus Mucor spp. |

-/- -/- -/- |

-/- -/- -/- |

-/- -/- -/- |

-/- -/- -/- |

-/- -/- -/- |

-/- -/- -/- |

-/- -/- -/- |

|

Контрольный образец |

|||||||||

|

1.2. |

B. subtilis E. coli + S. aureus Mucor spp. |

+/+ +/+ +/+ |

+/+ +/+ +/+ |

+/+ +/+ +/+ |

+/+ +/+ +/+ |

+/+ +/+ +/+ |

+/+ +/+ +/+ |

+/+ +/+ +/+ |

|

Условные обозначения: «-» - отсутствие роста; «+» - наличие роста.

В то же время, все изученные режимы гамма-облучения, в том числе и минимальный, обладали бактерицидным эффектом, обеспечивая стерильность исследуемого материала. Ни в одном случае не было выявлено признаков роста тестируемых микроорганизмов как на жидких, так и на плотных питательных средах. Важно подчеркнуть, что после повторных аналогичных высевов, выполненных с опытных блоков спустя 48 ч, признаки роста микроорганизмов также не были обнаружены. Следовательно, все использованные для стерилизации блоков углеродного композита режимы гамма-излучения обеспечивали стерилизующий эффект.

Выводы

Таким образом, УКМ «Углекон-МЯ» является благоприятной средой для жизнедеятельности микроорганизмов. Доза облучения в 25 кГр, регламентированная для костных аллотрансплантатов, обеспечила полную стерилизацию изучаемого пористого материала, предназначенного для изготовления трансплантатов. Авторами установлено, что доза в 25 кГр вызывает гибель не только вегетативных форм микроорганизмов - представителей грамположительных бактерий (S. aureus), грамнегативных (E. coli), грибов (Mucorspp.), но и спорообразующих (B. subtilis). В литературе отсутствуют экспериментальные данные по гамма-облучению УКМ, и по этой причине сопоставление с другими результатами может иметь только условный характер. Ввиду того, что «Углекон-МЯ» представляет собой достаточно прочный, по сравнению с костной тканью, материал, был выбран широкий диапазон доз облучения. Необходимо отметить, что дозы свыше 25 кГр не применяются в практике облучения трансплантатов. Использование доз менее 25 кГр, представлялось нецелесообразным ввиду того, что в природе могут встречаться радиорези-стентные штаммы микроорганизмов. Кроме того, вирусы могут быть более устойчивыми к радиации, чем спорообразующие бактерии [19, 20]. Минимальная доза облучения в 25 кГр обеспечивает бактерицидный эффект и является оптимальной для стерилизации трансплантатов из «Углекон-МЯ» в ряду доз, рассмотренных в настоящем исследовании. Разумеется, не следует исключать существование и меньшей радиационной нагрузки, которая обеспечит полную стерилизацию. Однако ответ на этот вопрос требует дополнительных исследований и выходит за рамки настоящей работы.

Изучение биомеханических свойств образцов из УКМ, облучённых разными дозами, представляет научный интерес и является предметом дальнейших исследований.

Это исследование было проведено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках программы деятельности Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование».

Список литературы Опыт использования гамма-облучения для стерилизации композиционного материала «Углекон-МЯ», применяемого в медицине

- Беляков М.В., Гусева В.Н., Мушкин А.Ю., Виноградова Т.И., Маничева О.А., Гордеев С.К. Использование многофункциональных углеродных имплантатов в хирургии воспалительных заболеваний позвоночника //Хирургия позвоночника. 2010. № 1. С. 57-61.

- Баламетов С.Г. Замещение постреззекционных дефектов костей углеродными наноструктурными имплантатами (УНИ) при опухолевых и опухолеподобных заболеваниях скелета: автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2021. 19 с.

- Денисов А.С., Скрябин В.Л., Повар Л.В. Эндопротезирование углеродным материалом при эссенциальном остеолизе //Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 1994. Т. 152, № 5-6. C. 68-69.

- Белокрылов А.Н. Хирургические аспекты замещения доброкачественных кистозных дефектов костной ткани в детском возрасте: дис. … канд. мед. наук. Пермь, 2017. 166 с.

- Еловиков А.М. Пластика костных дефектов и полостей конструкциями из углерод-углеродного материала «Углекон-М» при хирургических вмешательствах на околоносовых пазухах: автореф. дис. … канд. мед. наук. Пермь, 2003. 22 с.

- Рапекта С.И. Пластика дефектов нижней челюсти углеродными имплантатами «Углекон-М»: автореф. дис. … канд. мед. наук. Пермь, 2008. 21 с.

- Синани И.Л., Щурик А.Г, Осоргин Ю.К., Бушуев В.М. Углерод-углеродные материалы для ортопедии и травматологии //Российский журнал биомеханики. 2012. Т. 16, № 2. С. 74-82.

- Асташина Н.Б., Рапекта С.И., Рогожников Г.И., Казаков С.В., Рогожников А.Г., Неменатов И.Г. Комплексный подход к лечению больных с дефектами нижней челюсти //Стоматология. 2012. Т. 91, № 5. С. 21-23.

- Штраубе Г.И. Применение имплантатов из углерода в челюстно-лицевой хирургии (клинико-экспери-ментальное исследование): автореф. дис. … д-ра мед. наук. Пермь, 2001. 33 с.

- Алимов А.С., Близнюк У.А., Борщеговская П.Ю., Варзарь С.М., Еланский С.Н., Ишханов Б.С., Литвинов Ю.Ю., Матвейчук И.В., Николаева А.А., Розанов В.В., Студенкин Ф.Р., Черняев А.П., Шведунов В.И., Юров Д.С. Применение пучков ускоренных электронов для радиационной обработки продуктов питания и биоматериалов //Известия Российской академии наук. Серия физическая. 2017. Т. 81, № 6. С. 819-823.

- Lerouge S., Simmons A. Sterilization of biomaterials and medical devices. Oxford: Woodhead Publishing Limited, 2012. 352 p.

- Singh R., Singh D., Singh A. Radiation sterilization of tissue allografts: a review //World J. Radiol. 2016. V. 8, N 4. P. 355-369.

- Розанов В.В., Матвейчук И.В. Современное состояние и перспективные инновационные направления развития способов стерилизации биоимплантатов //Альманах клинической медицины. 2019. Т. 47, № 7. С. 634-646.

- Sharma А., Anup N., Tekade R.K. Achieving sterility in biomedical pharmaceutical products (part-II): radiation sterilization. In: The future of pharmaceutical product development and research. Cambridge, MA: Academic Press, 2020. P. 789-848.

- Воробьев К.А., Божкова С.А., Тихилов Р.М., Черный А.Ж. Современные способы обработки и стерилизации аллогенных и костных тканей (обзор литературы) //Травматология и ортопедия России. 2017. Т. 23, № 3. С. 134-147.

- Хакимуллин Ю.Н., Легаева К.В., Кузнецова Е.С., Травкина Е.С., Лисаневич М.С., Галимзянова Р.Ю. Влияние радиационной стерилизации на свойства нетканого материала, полученного по технологии спанлейс //Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17, № 14. С. 150-153.

- Кобялко В.О., Пименов Е.П. Действие радиации на микроорганизмы и чувствительность разных таксономических групп к облучению //Актуальные вопросы сельскохозяйственной радиобиологии: Труды ФГБНУ ВНИИРАЭ. Выпуск 2 /под ред. проф. С.А. Гераськина. Обнинск: ФГБНУ ВНИИРАЭ, 2019. С. 119-130.

- Laycock A., Regier L.W. The effect of gamma irradiation on the microbial spoilage pattern on fish in relation to initial quality //Preservation of fish by irradiation. Panel Proceedings Series. Vienna: IAEA, 1970. P. 13-25.

- Harrel C.R., Djonov V., Fellabaum C., Volarevic V. Risks of using sterilization by gamma radiation: the other side of the coin //Int. J. Med. Sci. 2018. V. 15, N 3. P. 274-279.

- Aquino K.A.S. Sterilization by gamma irradiation //Gamma Radiation. 2012. V. 9. P. 172-202. DOI: 10.5772/34901.