Опыт использования инновационных технологий для оптимизации комплексного лечения больных артериальной гипертензией

Автор: Елисеев Д.Н., Понкрашов С.А., Бицадзе Г.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.5, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140187847

IDR: 140187847 | УДК: 616.12-008.331.1-085:681.3

Текст статьи Опыт использования инновационных технологий для оптимизации комплексного лечения больных артериальной гипертензией

APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN OPTIMIZATION OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION

В настоящее время наблюдается неуклонный рост заболеваемости населения эссенциальной артериальной гипертензией (АГ), причем имеет место «омоложение» данного заболевания, утяжеление его течения, повышается риск развития осложнений (Маколкин В.И., 2002). В связи с этим актуальным является изыскание новых концептуальных подходов и разработка инновационных технологий, направленных на оптимизацию патогенетического лечения больных АГ, удлинение периода ремиссии заболевания, профилактику развития осложнений. Показано, что в системе терапевтических мероприятий, назначаемых при АГ, весьма эффективным оказалось назначение так называемых «немедикаментозных методов», как правило, основанных на использовании физических факторов различного механизма действия [Шевченко Ю.Л. и др., 1997; Горанчук В.В. и др., 2003; Елисеев Д.Н., 2007; Chobanian A.V. et al., 2003].

Однако использование одного немедикаментозного фактора не всегда оказывается эффективным, в связи с чем пациенту зачастую назначается целый спектр подобных вариантов лечения. Естественно, что в этом случае лечебный процесс удлиняется, становится нагрузочным и утомительным для больного и трудоемким для медперсонала. Одним из путей решения данной проблемы является рациональное применение нескольких методов физиотерапии, когда используемые физические факторы действуют одновременно и подаются в виде одной процедуры. Такое использование нескольких физических факторов принято считать сочетанным. Кроме этого, при адекватном подборе сочетаемых процедур имеет место потенцирование их благоприятных эффектов и снижение риска развития неблагоприятных побочных реакций.

В качестве одного из вариантов применения данного подхода к комплексному лечению больных АГ мы апробировали использование инновационного оборудования – сертифицированных физиотерапевтических устройств, которые носят рабочее название «альфа-капсул» или «СПА-капсул». В процессе одного сеанса в такой капсуле на организм пациента одновременно (сочетанно) действуют несколько физических факторов (в разных типах капсул эти сочетания варьируют). В примененной нами капсуле «Harmony Dream» отечественного производства были реализованы следующие воздействия: инфракрасное тепло, паровое тепло, душ Виши, вибромассаж позвоночника, гидромассаж стоп, ароматерапия, цвето-ритмо-терапия (хромотерапия), музыкотерапия.

Таким образом, целью исследования явилась оценка эффективности использования инновационных технологий, реализованных в СПА-капсуле, в комплексном лечении больных АГ.

Методика

Исследование проведено с участием 40 пациентов, проходивших стационарное лечение по поводу АГ ранних стадий. В клинической картине заболевания у всех пациентов преобладали симптомы артериальной гипертензии, как правило, связанной с предшествовавшими психоэмоциональными или физическими нагрузками. Возраст больных находился в пределах 35–45 лет, давность заболевания у всех больных не превышала 5 лет. Больные были рандомизированно разделены на 2 группы по 20 человек в каждой. По возрасту, степени выраженности и длительности заболевания достоверных межгрупповых различий на момент первичного обследования не отмечено.

У всех пациентов проводилось стандартное медикаментозное лечение. Пациентам основной группы через

2 дня после поступления в клинику назначался курс лечения, состоявший из 8–10, 20–30 минутных сеансов (1 раз в день через день) сочетанного действия физических факторов (СДФФ), реализованных в СПА-капсуле. «Рабочая» температура в капсуле колебалась от 40 до 50° С и зависела от индивидуальной переносимости гипертермии. Больным контрольной группы назначалась традиционная физиотерапия.

Стандартные диагностические исследования в рамках нашей работы проводились в исходном состоянии, непосредственно в процессе лечения и через 5 мес. после его окончания. Кроме стандартного спектра клинических исследований, нами были проведены оценка вариабельности сердечного ритма (ВСР), отражающей состояние вегетативной регуляции функций в организме (Баевский P.M., 1979), а также исследование микро-цирку-ляторного кровотока с использованием лазерной допплеровской флоумет-рии (ЛДФ).

Результаты исследования

Назначаемые сеансы СДФФ хорошо переносились пациентами, случаев отказа от проводимого лечения не зарегистрировано. Проведенный анализ полученных данных показал, что динамика основных параметров кровообращения в результате проведенного лечения у основной группы больных оказалась достоверно лучшей, чем в контрольной группе (табл. 1). Так, на момент повторного обследования уровень среднединамического АД у больных АГ, прошедших курсы СДФФ, оказался в среднем на 5% ниже, чем в группе пациентов, получавших лишь традиционную терапию.

Величина сердечного индекса в основной группе больных после окончания комплексного лечения находилась в пределах 3,27±0,12 л*мин” ** м~2, что было на 16% ниже исходного уровня и на 10% – средних значений данного показателя в контрольной группе. Выявленные факты свидетельствуют о значительном снижении гиперкинетических реакций системы кровообращения у больных АГ при включении в состав комплексного лечения апробированных немедикаментозных факторов при их сочетанном применении.

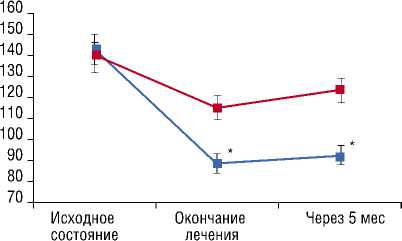

Динамика одного из интегральных показателей ВСР – индекса напряжения (ИН) у больных сравниваемых групп представлена на рис. 1.

Как следует из анализа данных исходного (до начала лечения) состояния, у большинства пациентов на момент поступления в клинику отмечался выраженный дисбаланс вегетативной регуляции функций, заключавшийся в гипертонусе симпатического отдела/ВНС Об этом свидетельствовали значения ИН (по Р.М. Баевскому и соавт., 1979), которые у большинства пациентов находились в пределах 140–160 у.е., существенно превышая границы нормативных значений данного параметра (до 110 у.е.).

Проведенное комплексное лечение приводило к существенным сдвигам в состоянии вегетативной регуляции функций у обследованных больных, о чем можно косвенно судить по изменениям ВСР. Так, у пациентов обеих групп отмечено достоверное снижение ИН, что характеризует снижение симпатикотонических тенденций в регуляции сердечного ритма. В сравнительном отношении указанные сдвиги оказались более выраженными у больных АГ основной группы, где снижение ИН было почти двукратным по сравнению с исходным уровнем, в то время как в контроле редукция показателя составляла лишь одну четверть от фона. Согласно данным многих авторов (Сапов И.А. и др., 1984; Медведев В.И., 2003; Го-

-■- Основная группа -■- Контроль

Рис. 1. Динамика индекса напряжения регуляторных систем (у.е.) в процессе наблюдения у больных АГ сравниваемых групп (М±т)

Примечание 1. Различия по сравнению с исходным состоянием на выбранных этапах наблюдения значимы во всех группах.

Примечание 2. Достоверность различий (р<0,05): по сравнению с контрольной группой –*.

Табл. 1. Динамика показателей системы кровообращения у больных АГ основной (п=20) и контрольной (п=20) групп в процессе наблюдения (М±т)

|

Показатель, единица измерения |

Период обследования. Группа |

|||||

|

Исходное состояние |

Окончание лечения |

Через 3 мес. |

||||

|

Основная |

Контроль |

Основная |

Контроль |

Основная |

Контроль |

|

|

Систолическое АД ммрт.сг. |

187,2±2,5 |

183,0±2,8 |

132,5±2,4 + |

139,2+2,3 * |

133,9±1,7 + |

144,9±2,7 +**х |

|

Диасголическое АД, мм рт. ст. |

102,2±2,9 |

103,7±2,5 |

85,6±1,6 + |

90,6±1,8 +* |

86,8±1,6 + |

91,3±1,4 +*х |

|

Среднединамическое АД мм рт. ст. |

130,5±3,9 |

130,1±3,5 |

101,2±2,3 + |

106,9±2,4 +* |

102,5±2,3 + |

109,5±2,6 +*х |

|

Сердечный индекс, л^мин’^м»2 |

3,90±0,11 |

3,83±ОДО |

3,27±0,11 + |

3,56±0,13 +* |

3,34±0,09 + |

3,54±0,09 +* |

Примечание. Значимость различий: по сравнению с исходным состоянием + – р<0,001; между группами обследованных * – р<0,05, ** – р<0,01; по сравнению с обследованием на момент окончания лечения х – р<0,05.

ранчук В.В. и др., 2003; Грошилин СМ. и др., 2006 и др.), адаптивное повышение устойчивости к повторяющимся или длительно действующим факторам внешней среды обязательно сочетается с оптимизацией регуляции функций в организме, в том числе и со стороны ВНС. На наш взгляд, благоприятные эффекты применения СДФФ в отношении состояния ВНС должны рассматриваться в качестве одного из важнейших направлений использования данного метода в лечении АГ и других заболеваний, имеющих в своем генезе нарушения вегетативной регуляции функций в организме.

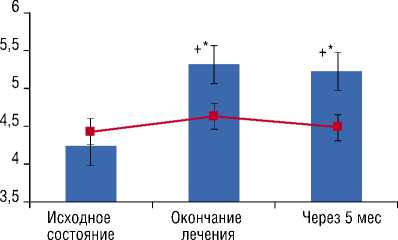

На рис. 2 представлена динамика интегрального показателя микроциркуляции (ИПМ) у больных АГ сравниваемых групп на выбранных этапах наблюдения.

Проведенное комплексное лечение сопровождалось, в целом, позитивными тенденциями в состоянии микро-циркуляторного кровотока у больных АГ обследованных групп. Однако достоверный прирост ИПМ (в среднем на четверть по сравнению с фоном) выявлен лишь у пациентов, которым были проведены курсы СДФФ. Следовательно, традиционная терапия АГ, в которую включены средства, направленные на интенсификацию микроциркуляторного кровотока, приводит к существенно меньшим позитивным сдвигам данной функции, чем это наблюдается в случае назначения таким пациентам курса СДФФ.

Как показали результаты динамического наблюдения, стойкость достигнутых позитивных результатов лечения у больных основной группы оказалась существенно большей, чем у пациентов, получавших стандартную терапию заболевания. Так, за 5 мес. наблюдения ни у одного из пациентов основной группы не отмечалось существенного ухудшения функционального состояния, связанного с основным заболеванием.

В то же время в контрольной группе у 8 пациентов (40%) за аналогичный период имели место обращения к врачу по поводу дестабилизации состояния, связанной с основным заболеванием, а 2 из них (10%) были повтор- но госпитализированы. При этом на момент заключительного обследования у больных контрольной группы определены явные тенденции к ухудшению показателей системной гемодинамики, ВСР и микроциркуляторного кровотока по сравнению с предыдущим этапом исследования (табл. 1, рис. 1, 2). Характерно, что у пациентов, прошедших курс СДФФ, указанные тенденции оказались существенно менее выраженными, что послужило причиной углубления межгрупповых различий к данному периоду наблюдения.

Учитывая полученные в исследовании данные, использование инновационных медицинских технологий, основанных на сочетанном действии физических факторов, может быть рекомендовано для повышения эффективности лечения больных АГ, пролонгирования его позитивных результатов.

-■- Основная группа -■- Контроль

Рис. 2. Динамика интегрального показателя микроциркуляции (у.е.) в процессе наблюдения у больных АГ сравниваемых групп (М±т)

Список литературы Опыт использования инновационных технологий для оптимизации комплексного лечения больных артериальной гипертензией

- Баевский P.M. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. -М.: Медицина, 1979. -295 с.

- Горанчук В.В., Сапова Н.И., Иванов А.О. Гипокситерапия. -СПб: ООО «ОЛБИ-СПБ», 2003. -536 с.

- Грошилин СМ., Иванов А.О., Апчел В.Я. Использование сочетанного действия гипоксии-гиперкапнии в коррекции субъективных проявлений астенических расстройств у участников ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций//Медицина катастроф: опыт и перспективы развития. Архангельск. 2006. -С. 63-64

- Маколкин В.И. Артериальная гипертензия -фактор риска сердечно сосудистых заболеваний. -РМЖ. -2002. -Т. 10. -С. 862-865

- Медведев В.И. Адаптация человека. -СПб.: Институт мозга человека РАН, 2003. -584 с.

- Сапов И.А., Новиков B.C. Неспецифические механизмы адаптации человека. -Л.: Наука, 1984. -146 с.

- Шевченко Ю.Л., Новиков Л.А., Горанчук В.В. Использование нормоба-рической гипокситерапии в комплексном лечении больных кардиохирургического профиля//Настоящее и будущее анестезиологии и реаниматологии. -СПб., 1997. -С. 120.

- Chobanian A.V., Bakris G.L., Black H.R., et al. The seventh report of the Joint National Committee on prevention, detection, evaluation and treatment of high pressure: The JNC 7 report//JAMA. -2003. -Vol. 289. -P. 2560-2572.