Опыт изучения динамики роста и развития древесных растений на техногенно нарушенных территориях

Автор: Денисов Н.И., Саранчук А.П., Горин М.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Лесное хозяйство

Статья в выпуске: 5, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается естественное лесовозобновление на техногенно нарушенных территориях, которое происходит за счет древесных растений местной флоры - ольхи, березы, тополя, ивы. Длительность процесса составляет 20-25 лет. В первых фазах онтогенеза деревья развиваются менее интенсивно, чем в последующие годы.

Древесные растения, территория, рост, осина, береза, тополь

Короткий адрес: https://sciup.org/14084291

IDR: 14084291 | УДК: 573.6

Текст научной статьи Опыт изучения динамики роста и развития древесных растений на техногенно нарушенных территориях

В связи с этим цель наших исследований заключалась в выявлении особенностей естественного возобновления древесной растительности на южных отвалах Лучегорского угольного разреза (север Приморского края, Пожарский район), определении видового состава пород-восстановителей, строения древостоев. Одной из задач являлось изучение на этих территориях динамики роста и развития основных лесообразующих пород.

Материалы и методы исследований . Исследования проводились согласно методике, принятой в лесоустройстве [1, 2, 5]. На техногенно нарушенных территориях определялись типичные участки с естественно восстанавливающейся древесной растительностью для закладки пробных площадей. На них обследовались деревья определенного вида (не менее 100 экземпляров), измерялся их диаметр (на уровне 1,3 м) и высота. Согласно средним показателям на каждой пробной площади выбиралось по одному модельному дереву.

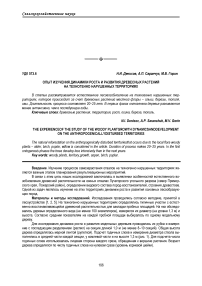

Для исследования динамики роста и развития модельных деревьев проводилась их рубка и измерение с последующим разделением (распил) на секции длиной 1,0 м (не менее 8–10 секций). Общая высота дерева определялась мерной лентой (рулеткой). Подсчет годичных слоев и измерение диаметра ствола выполнялись в средней части каждой секции, у комлевой части и на высоте 1,3 м (рис. 1). Для подсчета числа годичных слоев использовалась лицевая сторона каждого среза, обращенная к вершине растения. Возраст дерева определялся по числу годичных слоев на нулевом срезе (уровень корневой шейки).

Рис. 1. Схема разметки ствола дерева для анализа: 0–1–12 – места спилов ствола дерева для определения числа годичных слоев; пунктирные линии – разметка ствола на метровые секции; двойные линии – середина метровых секций (место спила)

Определение высоты дерева в различные его возрастные периоды осуществлялось следующим образом: из числа годичных слоев на нулевом срезе последовательно вычиталось их число на других срезах (1-12), расстояние до которых от корневой шейки известно. При сравнении общего числа годичных слоев на каждом срезе с их числом у шейки корня (нулевой срез) вычислялся возраст, в котором растение достигло высоты этого среза. Прирост дерева в толщину за определенный период времени (например, за 5 лет и т.д.) соответствовал разнице между величиной среза большего диаметра и соседнего меньшего.

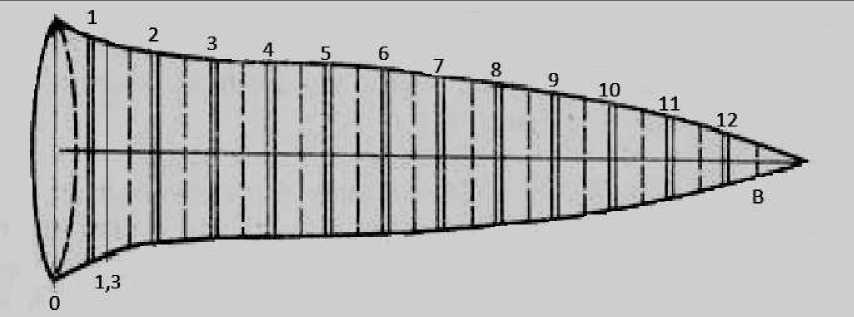

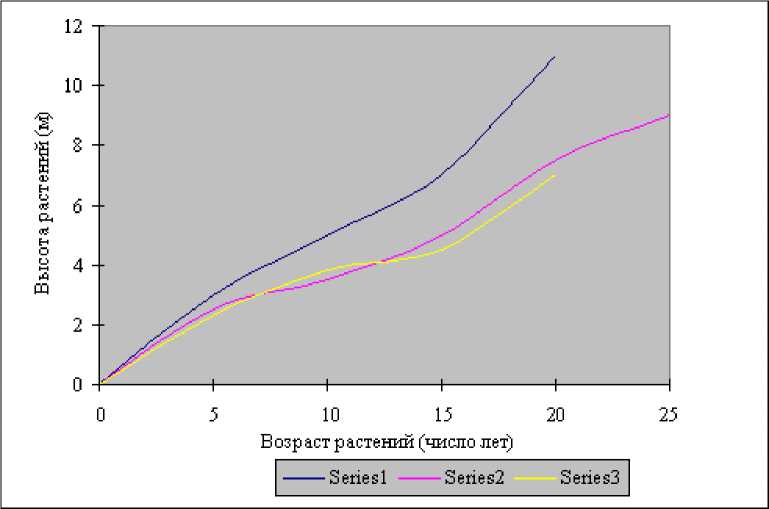

Результаты исследования модельных деревьев по высоте и диаметру воспроизводились в виде графиков (рис. 2–5), которые характеризовали рост и развитие растений в течение прошедшего 25-летнего периода. При этом учитывалось, что динамика роста дерева в высоту и диаметре – это последовательное увеличение линейных характеристик в течение всего периода развития растения (рис. 2, 4), а динамика прироста (рис. 3, 5) – увеличение параметров за определенный промежуток времени (например, 5 лет).

Следует отметить, что климат района исследований (большое количество осадков около 735 мм за год, высокая влажность воздуха летом – 74 %, значительная сумма активных температур – 2500–3000°С за вегетационный период) благоприятно влиял на произрастание древесной растительности. В отдельные годы отмечалось весьма значительное варьирование погодных условий, что существенно отражалось на динамике роста и развитии растений.

Результаты исследований их обсуждение . Нашими исследованиями установлено, что естественное лесовозобновление на отвалах угольного разреза происходит в основном за счет тополя дрожащего (т. Давида, осина) – Populus tremula L.(P. davidiana Dode), березы плосколистной – Betula platyphylla Sukacz., ольхи волосистой (о. пушистая) – Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr., ивы козьей – Salix caprea L. Это пионерные породы, которые неприхотливы к почвенным условиям и первыми поселяются на техногенно нарушенных территориях. Общий таксономический состав древесных растений вместе с указанными выше видами включает березу даурскую – Betula davurica Pall., иву Шверина – Salix schwerinii E. Wolf, маакию амурскую – Maackia amurensis Rupr. et Maxim., бархат амурский – Phellodendron amurense Rupr. (русские и латинские названия растений приводены по Д.П. Воробьеву [3], И.Ю. Коропачинскому, Т.Н. Встовской [4]). Древесные насаждения сформировались на участках, где давность техногенных нарушений составляет более 25 лет. За этот период под пологом двадцатилетних древостоев сформировалась лесная среда. В микропонижениях на открытых местах образовались куртины березы, осины.

Для выявления особенностей роста и развития деревьев были взяты наиболее типичные представители дендрофлоры южного отвала Лучегорского угольного разреза: тополь дрожащий ( P. tremula L.), береза плосколистная ( B. platyphylla Sukacz.), ольха волосистая ( A. hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr.).

На основании проведенных исследований выявлено, что положительная динамика роста и развития модельных деревьев отмечалась на протяжении всего 25-летнего периода. Причем линейные характеристики каждого вида имели специфические особенности. Так, тополь дрожащий отличался более высокой, а береза плосколистная и ольха волосистая менее активной энергией ростовых процессов (рис. 2).

Рис. 2. Динамика роста древесных растений в высоту (м):

ряд 1 – тополь дрожащий; ряд 2 – береза плосколистная; ряд 3 – ольха волосистая

Прирост побегов (рис. 3) в первый 5-летний период был весьма значительным (у тополя дрожащего он составил около 3 м, у березы плосколистной и ольхи волосистой соответственно 2,5 и 2,3 м); в дальнейшем (период от 5 до 10 лет) интенсивность прироста побегов в значительной степени снизилась (у тополя дрожащего прирост составлял около 2 м, березы плосколистной – от 1 до 1,5 м, ольхи волосистой – от 1,5 до 0,7 м). Впоследствии (период от 15 до 20 лет) ростовые процессы значительно возросли: у тополя дрожащего прирост составил 4 м, у березы плосколистной и ольхи волосистой – около 2,5 м. За период 20–25 лет прирост березы плосколистной достигал 1,5 м.

Рис. 3. Динамика прироста древесных растений в высоту (м) (условные обозначения аналогичны рис. 2)

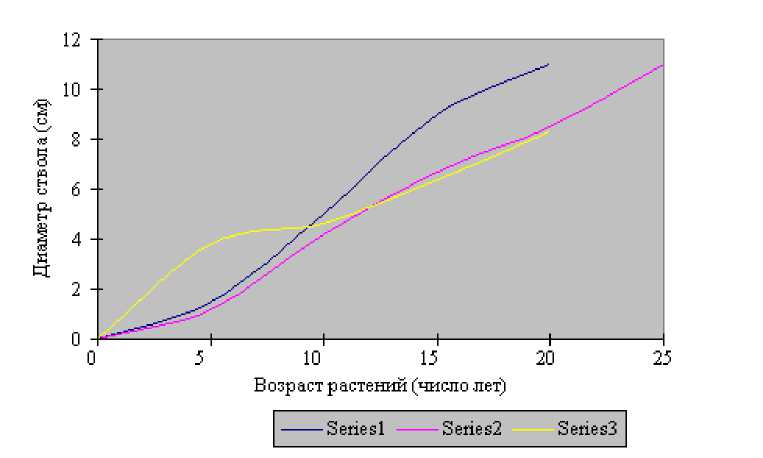

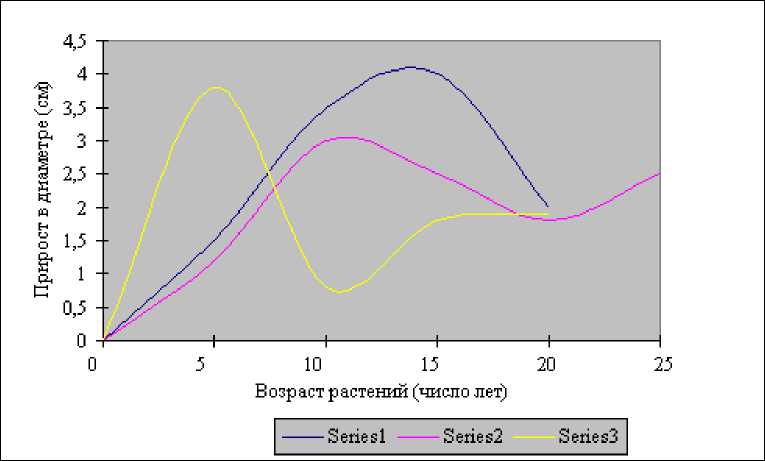

На рис. 4 видно, что положительный рост ствола модельных деревьев в диаметре отмечался на протяжении всего 25-летнего периода. Причем динамика этого показателя у каждого вида была весьма специфичной. Так, ольха волосистая в первый период развития характеризовалась более высокой интенсивно- стью роста ствола в диаметре (5 лет – 3,8 см) по сравнению с тополем дрожащим и березой плосколистной (1,5 и 1,2 см) (рис. 5). В дальнейшем прирост диаметра ствола у ольхи волосистой значительно уменьшился (в период 5–10 лет составил 0,8 см, 10–15 и 15–20 лет соответственно 1,8 и 1,9 см), у тополя дрожащего и березы плосколистной, наоборот, увеличился (первый вид в период 5–10 лет – 3,5 см, 10–15 лет – 4 см; второй вид соответственно 3 и 2,5 см). В период 15–20 лет отмечено снижение интенсивности прироста диаметра ствола у тополя дрожащего и березы плосколистной (2 и 1,8 см), ольхи волосистой (1,9 см). В период 20–25 лет у березы плосколистной показатель составил 2,5 см.

Рис. 4. Динамика увеличения диаметра древесных растений (см) (условные обозначения аналогичны рис. 2)

Рис. 5. Динамика прироста древесных растений в диаметре (см) (условные обозначения аналогичны рис. 2)

Заключение. Применяемый нами метод исследования, несмотря на его трудоемкость, позволяет воссоздать исторические (онтогенетические) сведения о динамике роста и развития древесных растений на техногенно нарушенных территориях. Выявлено, что на отвалах угольных разрезов деревья в первые фазы онтогенеза развивались менее интенсивно, чем в последующие. Причина этого, вероятно, заключалась в низком плодородии насыпного (отвального) грунта, недостатке влаги, а также в слабом развитии их (деревьев) корневой системы, которая в последующие годы, проникая в более глубокие почвенные горизонты, способствовала активизации ростовых процессов в растениях.

Лучшие показатели роста и развития выявлены у видов древесных растений с олигонитрофильным типом почвенного питания, обусловленного симбиозом с микоризообразующими грибами (тополь дрожащий, береза плосколистная) или другими азотофиксирующими эндофитами (ольха волосистая). Причем тополь дрожащий, поселяясь естественным путем на понижениях почвы и у подножия отвалов, развивался оптимально и образовывал сообщества, равноценные по внешнему виду и продуктивности обычным естественным насаждениям.

Негативные изменения погодных условий в отдельные годы (ливневые осадки, приводящие к наводнениям и эрозии почвы, засуха, создающая пожароопасную обстановку в лесу, резкие колебания температуры в дневные и ночные периоды до 15–20°С) отрицательно отражались на росте и развитии древесной растительности.

Список литературы Опыт изучения динамики роста и развития древесных растений на техногенно нарушенных территориях

- Анучин Н.П. Лесная таксация. -2-е изд. -М.; Л.: Гослесбумиздат, 1960. -531 с.

- Анучин Н.П. Лесная таксация. -М.: Лесн. пром-сть, 1982. -548 с.

- Определитель растений Приморья и Приамурья/Д.П. Воробьев, В.Н. Ворошилов, П.Г. Горовой . -М.; Л.: Наука, 1966. -490 с.

- Коропачинский И.Ю., Встовская Т.Н. Древесные растения Азиатской России. -Новосибирск: Гео, 2002. -202 с.

- Доев С.К., Будзан В.И., Лихитченко М.А. Таксация леса: метод. указания. -3-е изд., испр. и доп./ФГБОУ ВПО ПГСХА. -Уссурийск, 2013. -102 с.