Опыт изучения формирования морфофункционального статуса населения Восточной Сибири

Автор: Николаев В.Г., Синдеева Л.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Макро- и микроморфология

Статья в выпуске: 2 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

В обзорной статье представлены результаты более чем 20-летнего изучения возрастных, половых, конституциональных и этнических закономерностей изменчивости морфофункциональных показателей населения Восточной Сибири. Показаны различия между группами населения по габаритным размерам, компонентному составу тела, пропорциональности телосложения. Изучены явления секулярного тренда, феномена долгожительства и показано влияние экологических факторов на физический статус растущего организма

Антропометрия, восточная сибирь, компонентный состав тела, секулярный тренд, соматотип, физический статус

Короткий адрес: https://sciup.org/14917048

IDR: 14917048

Текст научной статьи Опыт изучения формирования морфофункционального статуса населения Восточной Сибири

1Формирование организма человека – это, прежде всего, биологический процесс, вытекающий из взаимодействия его морфофункциональных систем с многообразием окружающей среды. Многочисленны научные походы в изучении этого процесса: физическое развитие детского организма, морфофункциональный статус человека в зависимости от возраста, пола, этнической принадлежности, климатогеографической зоны проживания, конституции и др. Всё это является основой для оценки здоровья, как отдельного человека, так и различных социальных групп и популяций. Это придаёт особую значимость знанию законов формирования морфофункционального статуса.

Ретроспектива развития биомедицинской антропологии в отечественной науке позволяет сказать, что сегодня мы являемся свидетелями нового витка интереса к ней. Прошло сто лет с тех пор, когда она владела умами биологов, медиков, педагогов и представителей других естественных наук. Именно в конце ХІХ и начале ХХ веков разработаны антропологические методики, конституциональные схемы, началась дифференцировка антропологии, как науки на отдельные направления: спортивное, пе-

дагогическое, медицинское, биологическое, философское, психологическое и другие. В последующие годы интерес к биомедицинской антропологии, способной изучать человека как целостную систему, значительно снизился. На смену ей, пришла генетика, с её необозримыми возможностями, как считали многие ученые, в изучении живой материи. В рассыпавшейся на отдельные науки биомедицинской антропологии дальнейший прогресс осуществляется фрагментарно, в соответствии с тем или иным направлением. Внимание ученых было сосредоточено, прежде всего, на антропогенезе, расогенезе, этнической истории, морфогенезе. В нашей стране этот процесс затянулся особенно надолго и только в шестидесятые годы прошлого столетия возобновляются масштабные обследования морфофункционального статуса населения различных регионов. Возврат к идеологическим основам антропологии с целостным представлением о человеке, его биологической и социальной составляющих, был стимулирован научнотехническим прогрессом и необходимостью освоения обширных территорий Сибири и Крайнего Севера, с экстремальными условиями для проживания населения, прибывшего в эти регионы для их освоения и, как следствие, адаптации организма человека к этим условиям [1].

Существенную роль в разработке проблемы адаптации человека на популяционном уровне сыгра- ла Международная биологическая программа (IBP, 1964-1974). Подходы в исследовании приспособительной изменчивости у человека были выработаны на VІІ Международном конгрессе антропологических и этнографических наук (МКАЭН), состоявшемся в Москве в 1964 году. На нём получила «право гражданства» новая отрасль антропологии – физиологическая антропология, основной темой которой стало изучение приспособительной изменчивости у человека как вида, проявляющейся не только на уровне генетических, структурных и физиологических систем, но и в демографических процессах, происходящих в популяциях. Была унифицирована программа антропологических исследований, включающая изучение строения тела, ряда физиологических и биохимических показателей крови, различных видов обмена веществ, ряда генетических маркеров и демографической структуры популяции [2]. Среди антропологических работ в программе IBP особое место занимают исследования российских ученых в регионах Северо-Восточной Азии [3, 4].

В последующие годы идеи антропологии начали успешно проникать в различные отрасли наук, прежде всего в медицину. Особую роль в этом ренессансе антропологии в медицинской науке сыграл анатом Б.А. Ни-китюк, который разработал методологические основы биомедицинской антропологии. В 90-е годы прошлого столетия они легли в фундамент нового научного направления в медицине, получившего название «интегративная» антропология: «…детище нового времени, воссозданное к жизни потребностями социальной практики в повышении своей действенности на основе целостного представления о природе человека [5].

В 1988 году к исследованиям в области интегративной антропологии подключился коллектив кафедры анатомии человека Красноярского медицинского университета. Была разработана программа по изучению физического статуса населения, проведено материально-техническое оснащение антропометрических измерений. Большой объём цифровых показателей потребовал создания информационнокомпьютерного обеспечения, на основе которого создана база данных антропологического обследования, насчитывающая более 20000 наблюдений. Проведено соматотипирование, использованы современные методы статистической обработки и математического анализа полученных данных [6].

Для оценки физического статуса использовались показатели габаритных размеров тела человека (длина и масса), его компонентный состав (масса костной, мышечной и жировой ткани), пропорциональность телосложения (индексы, центили). Обследовались жители Красноярского края и Республик Хакасия, Тува, Якутия. В оценке физического статуса населения, кроме коллектива кафедры анатомии человека Красноярского медицинского университета, принимали участие научные сотрудники Якутского университета и работники учреждений здравоохранения перечисленных выше республик. Предварительно они обучались проводить необходимое обследование и обеспечивались стандартным набором антропометрического инструмента (весы, антропометр Мартина, скользящий и толстотный циркули, калипер циркуль, вертеброметр) [7].

В начальном периоде нашей работы для сомато-типирования использовалась схема В.П. Чтецова с соавт. [8, 9]. Схема, несмотря на её громоздкость, достаточно объективна, так как оценка проводится на основе габаритных размеров и компонентного состава тела с учетом полового диморфизма. Однако раз- работанная в свое время для оценки соматотипа европеоидов юношеского и первого зрелого возраста, она не может использоваться в детском возрасте, у лиц старших возрастных групп и других этносов. Происходит нарастание «неопределенного» соматотипа, превышающего 50%, что делает применение данной схемы нецелесообразным. Последние годы мы используем другой подход: антропометрия проводится в прежнем объёме по 29 измерительным признакам, а соматотипирование с помощью индекса Rees-Ei-zenck, основанного на соотношении длины тела и поперечного диаметра грудной клетки, то есть костного компонента, наиболее стабильного в течение всего онтогенетического цикла [10].

Комплексное применение антропометрического обследования, соматотипирования различных групп населения позволило сформировать несколько научных направлений, которые обозначены нами следующим образом: конституциональная антропология, клиническая антропология, антропоэкология, палеоантропология.

Оценка физического статуса различных популяций населения Восточной Сибири и Севера основывалась на возрастной динамике антропометрических показателей от новорожденных до долгожителей; на климато-географических характеристиках регионов проживания популяций; на этнической принадлежности; на изучении воздействия различных экологических и антропогенных факторов на организм человека; на изучении роли фактора времени в формировании физического статуса (палеоантропология).

Онтогенетическая динамика показателей массы и компонентного состава тела выглядела следующим образом: с юношеского и до второго периода зрелого возраста масса тела несколько увеличивалась, а в пожилом и старческом несколько снижалась. При этом, начиная со второго периода зрелого возраста, мышечная масса уменьшалась, а жировая – увеличивалась. Показатели костной массы оставались без изменения. Это, в свою очередь, отражалось на распределении соматотипов – снижении числа представителей астенического и нормостенического сома-тотипов и значительного увеличения пикнического. Было отмечено, что по сравнению с другими регионами земного шара габаритные размеры обследованных лиц отличались большей длиной и меньшей массой тела, что было отмечено у новорожденных в подростковом и юношеском возрастах. Эту особенность мы назвали грацилизацией телосложения и одним из объяснений этого процесса считаем метисацию, происходившую в последние четыреста лет при освоении этих регионов европеоидами [11, 12, 13].

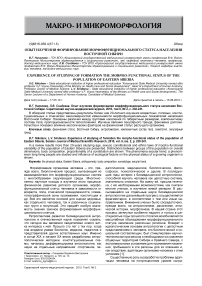

Отечественная и зарубежная антропологическая литература прошлого столетия содержит большое количество работ, свидетельствующих о процессах акселерации. Это явление получило название «секулярный тренд» [14]. Он сопровождается увеличением габаритных размеров тела человека и отмечен практически во всех точках земного шара [15, 16, 17, 18]. Мы также отметили увеличение ростовых показателей у жителей города Красноярска в прошедшем столетии на детях пубертатного возраста. Кроме того, косвенным подтверждением секулярного тренда могут служить ростовые показатели мужской части населения города Красноярска разного возраста, полученные нами в 1996-1998 годах (рис. 1).

Параллельно с этим в различных странах антропологи начали отмечать замедление процессов ак-

Рис. 1. Возрастная динамика длины тела мужчин г. Красноярска, 1996-1998

Избыточнее мессе тела Нормальнее мессе геле Хроиическае еиергетыческев недостаточность

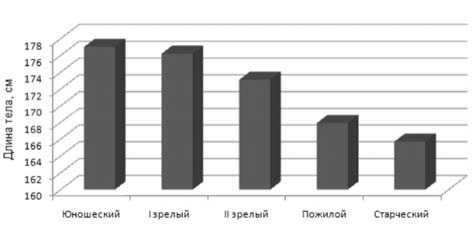

Рис. 2. Индекс массы тела мужчин различной этнической принадлежности

селерации, полное их прекращение и даже явления ретардации [19, 20, 21]. В 2008 году Т.В. Казакова провела антропометрические измерения юношей (студенты высших учебных заведений г. Красноярска) и сравнила с аналогичными показателями 19901992 годов , приведенных В.П. Ефремовой [22]. Компонентный состав тела юношей, обследованных в разные годы имел существенные различия (табл. 1).

Большинство антропометрических показателей, характеризующих развитие компонентов сомы, имели существенные временные различия. У юношей 2008 года выявлено увеличение толщины жировых складок, особенно на животе, нижних конечностях и задней поверхности плеча, обхвата ягодиц. На фоне увеличения подкожного жира снижались показатели мышечной массы, что сопровождалось снижением показателей кистевой и становой динамометрии. Хотя полученные значения относительной мышечной силы укладывались в общепринятые нормативы [23], они оказались ниже аналогичных показателей у юношей 1990 года. Установлены достоверное уменьшение диаметров плеч, увеличение дистальных диаметров конечностей и увеличение диаметра таза. Последующее динамическое наблюдение за лицами юношеского возраста выявило затухание или полное прекращение увеличения габаритных размеров тела. У женщин этот процесс сопровождался увеличением ширины плеч и уменьшением диаметра таза, а у мужчин, наоборот, уменьшением ширины плеч и тенденцией к увеличению диаметра таза. У мужчин также было отмечено увеличение толщины жировых складок на нижних конечностях и нижней трети живота. Можно отметить, что затухание процессов акселерации сопровождается явлениями андроморфии у женщин и гинекоморфии у мужчин.

Индекс массы тела (ИМТ), на основе показателя Кетле-2, у мужчин юношеского и первого периода зрелого возраста имел зависимость от этнической принадлежности обследуемых. Избыточная масса тела только у жителей Красноярска достигала 16%, а у якутов и тувинцев была значительно ниже. Хроническая энергетическая недостаточность имела обратную зависимость, доходя у тувинцев до 24% (рис. 2). Соматотипическая диагностика, по Рис-Айзенку, выявила постепенное снижение числа представителей астенического и нормостенического соматотипов и повышение – пикнического.

В 1972 году на ІХ Международном конгресс е геронтологов Якутия была официально признана центром долголетия в Сибири. По материалам переписи населения и демографическим документам статуправ-лений представлены сведения о долгожительстве в Российской Федерации, которых нет в официальных документах и основанных на выкопировке сведений о лицах старше 90 лет. Индекс долгожительства в России в 1995 году составлял 11,9, в Западной Сибири – 10,5. Восточной Сибири – 10,3, на Дальнем Востоке – 7,5. У женщин коэффициент долгожительства во всех регионах выше, чем у мужчин. Среди коренного населения абсолютное число долгожителей – 1200 человек, из них 524 проживают в Якутии. В то же время выявлены этносы, в которых долгожителей вообще не было (юкагиры, удыгейцы) или они встречались в единичных случаях. Это свидетельствует о большой гетерогенности показателя долгожительства среди коренного населения Сибири [24].

Антропологическое обследование долгожителей мужчин Республики Саха (Якутия) было проведено нами в сельских районах их компактного проживания (Вилюйский, Верхнее-Вилюйский и Оленекский улусы). Всего обследованы 10 человек, из них – 8 якутов и 2 – русских. Анализ результатов обследования приведен в сравнении с мужчинами старческого возраста этих же регионов. Долгожители имели большую длину тела при одинаковой массе тела. В компонентном составе отмечены достоверно большие величины костного и жирового компонентов и одинаковые показатели мышечного компонента. По телосложению это были астеники (более 70%) и нормостеники [25].

Компонентный состав тела юношей города Красноярска

Таблица

|

Компоненты |

В.П. Ефремова, 1990, n=678 |

Т.В. Казакова, 2008, n=468 |

Достоверность различий |

|

Абсолютная жировая масса, кг |

10,79±0,18 |

13,53±0,38 |

p<0,001 |

|

Относительная жировая масса, % |

15,20±0,19 |

18,49±0,35 |

p<0,001 |

|

Абсолютная мышечная масса, кг |

34,00±0,19 |

33,09±0,25 |

p<0,01 |

|

Относительная мышечная масса, % |

48,72±0,15 |

47,68±0,21 |

p<0,001 |

|

Абсолютная костная масса, кг |

11,41±0,06 |

12,02±0,07 |

p<0,001 |

|

Относительная костная масса, % |

16,60±0,14 |

17,44±0,09 |

p<0,001 |

Портрет долгожителей из северных регионов Республики Саха (Якутия) можно оценивать как астенический тип телосложения, с хорошо выраженным отложением подкожного жира, что отличает их от долгожителей других центров долгожительства на земном шаре. Накопление жировой массы можно объяснить адаптацией организма человека к климатическим особенностям региона – низкой температуре окружающей среды. Наиболее приемлемой гипотезой, объясняющей феномен долгожительства в Якутских улусах, может быть употребление талой воды ледников, которые в горах Якутии образовались задолго до гренландских глетчеров. Научные исследования, проводимые с талой водой якутских ледников, выявили низкое содержание дейтерия и омолаживающее действие её на живые клетки.

Накопленный нами опыт проведения антропологических исследований позволил использовать его при оценке воздействия экологических и антропогенных факторов на развитие детского организма. Город Красноярск, расположенный в долине реки Енисея и окруженный горами, характеризуется господствующим направлением ветров с юга на север почти в 90% случаев. Исторически сложилось так, что большинство предприятий металлургической, химической и обрабатывающей промышленности с их техногенным загрязнением воздушной среды города расположены в срединной его части. В связи с этим по степени загрязненности воздушного бассейна можно выделить районы города, отличающиеся друг от друга в десять и больше раз. Наветренные районы с благополучным воздушным бассейном мы обозначили цифрой 1, а подветренные, с неблагополучной средой, цифрой 2. Обычная оценка физического развития детского организма, основанная на измерении роста, массы тела и окружности грудной клетки, выявила, что дети препубертатного возраста, постоянно проживающие во 2-м районе, имели более высокие показатели окружности грудной клетки, длины и массы тела. Однако, сравнительная оценка показателей компонентного состава тела свидетельствовала о более низких показателях мышечной массы и значительном увеличении жировой ткани сомы. При этом распределение подкожного жира по телу не отличалось от детей, проживающих в 1-м районе [26].

Выявленную особенность физического развития детей, проживающих в районах города с высокой негативной техногенной нагрузкой, сопровождающуюся увеличением габаритных размеров тела, снижением мышечной и увеличением жировой ткани, мы оцениваем как общебиологическую реакцию организма на негативное воздействие окружающей среды. Жировая ткань в этом случае может выступать как своеобразный сорбент внутри организма. В последующем полученные данные были подтверждены аналогичными показателями у юношей, родившихся и постоянно проживающих за полярным кругом (городе Норильске, расположенном на 69-й параллели Северного полушария). Антропогенная нагрузка на окружающую среду в городе высокая. Это связано с тем, что город расположен между мощными металлургическими комбинатами, которые в значительной степени загрязняют воздушный бассейн, почву и воду [27].

Таким образом, более чем 20-летний опыт в области биомедицинской антропологии показывает необходимость учитывать изменчивость антропометрических параметров, пропорциональности развития, явления секулярного тренда, влияние экологических факторов на организм человека в комплексной оценке здоровья.

Список литературы Опыт изучения формирования морфофункционального статуса населения Восточной Сибири

- Никитюк Б.А. Интегральная биомедицинская антропология. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. 182 с.

- Алексеев В.П. Симпозиум «Факторы расообразования, методы расового анализа, принципы расовых классификаций» на Vii Международном конгрессе антропологических и этнографических наук//Вопр. антропологии. 1965. Вып. 20. С. 13-14.

- Алексеев А.Н. Происхождение якутского народа (по новым археологическим материалам)//Ученые записки. Сер.: Гуманитар. науки. Якутск, 1994. С. 131-154.

- Агаджанян Н.А. Адаптация человека к условиям Крайнего Севера: эколого-физиологические механизмы. М.: КРУК,1998. 240 с.

- Никитюк Б.А. Теория и практика интегративной антропологии. Очерки. Киев-Винница: Здоров'я, 1998. 303 с.

- Антропологическое обследование в клинической практике. Красноярск: ООО «Версо», 2007. 173 с.

- Николаев, В.Г. Онтогенетическая динамика индивидуально-типологических особенностей организма человека/В.Г. Николаев, В.В. Гребенникова, В.П. Ефремова, Шарайкина Е.П. Красноярск, 2001. -172с.

- Чтецов В.П. Опыт объективной диагностики соматических типов на основе измерительных признаков у мужчин//Вопр. антропологии. 1978. Вып. 58. С. 3-2.

- Чтецов В.П. Опыт объективной диагностики соматических типов на основе измерительных признаков у женщин//Вопр. антропологии. 1979. Вып. 60. С. 3-14.

- Rees Z. A factorial study of some morphological aspects of human constitution//J. Mennal Sci. 1945. V. 91. № 386. P. 8-21.

- Ефремова В.П. Морфофункциональные показатели физического развития мужского населения Красноярского края: Автореф. дис.... канд. мед. наук. Красноярск, 1996. 24 с.

- Синдеева Л.В. Характеристика параметров физического развития мужчин старших возрастных групп: Автореф. дис.. канд. мед. наук. Красноярск, 2001. 9 с.

- Медведева Н.Н. Закономерности изменчивости физического статуса и посткраниального скелета населения города Красноярска: Автореф. дис.. д-ра мед. наук. Красноярск,2004. 42 с.

- Десятилетние тренды некоторых показателей здоровья и образа жизни подростков в период социально-экономических преобразований (популяционное исследование 1989-1999 гг.)//Бюллетень СО РАМН. 2003. № 2. С. 29-37.

- Casado de Frias E. Tendencia secular del crecimiento//An. R. Acad. Nac. Med. 1999. V. 116. № 1. P. 83-95.

- Gasser T. Statistical characterization of the pubertal growth spurt//Ann. Hum. Biol. 2001. V. 28, № 4. P. 395-402.

- Gohlke B. Growth and Puberty in German Children//Dtsch. Arztebl. Int. 2009. V. 106. № 23. P. 377-382.

- Secular Birth Weight Changes in Liveborn Infants before, during, and after 1991-1995 Homeland War in Croatia//Croat. Med. J. 2006. V. 47. № 3. P. 452-458.

- Ямпольская Ю.А. Изменения в физическом развитии детей Москвы за последние 20 лет//Гигиена и санитария. 1991. № 8. С. 41-44.

- Шарайкина Е.П. Закономерности изменчивости мор-фофункциональных показателей физического статуса молодых людей в зависимости от пола и типа телосложения: Автореф. дис.. д-ра мед. наук. Красноярск, 2005. 41 с.

- Негашева М.А. Морфологическая конституция человека в юношеском периоде онтогенеза: интегральные аспекты: Автореф. дис.. д-ра биол. наук. М., 2008. 48 с.

- Казакова Т.В. Конституциональные особенности физического статуса, вегетативной регуляции и метаболизма клеток иммунной системы в юношеском возрасте: Автореф. дис.. д-ра мед. наук. Красноярск, 2009. 43 с.

- Чоговадзе А.В. Врачебный контроль в физическом воспитании и спорте. М.: Медицина, 1977. 176 с.

- Никитин Ю.П. Долгожительство в Сибири и на Дальнем Востоке: демографические и клинические аспекты. Новосибирск: Нонпарель, 1999. 172 с.

- Сергина Е.П. Особенности физического статуса мужчин старших возрастных групп Республики Саха (Якутия): Ав-тореф. дис.. канд. мед. наук. Красноярск, 2005. 17 с.

- Гребенникова В.В. Закономерности морфофункцио-нального развития детей в условиях урбанизированной среды: Автореф. дис.. д-ра мед. наук. Красноярск, 2005. 45 с.

- Спирин В.В. Морфотипологическая характеристика физического развития и стоматологического статуса жителей юношеского возраста города Норильска: Автореф. дис.. канд. мед. наук. Красноярск, 2003. 23 с.