Опыт изучения медиапотребления в многозадачном режиме: методология и основные результаты

Бесплатный доступ

В данной статье явление медиапотребления в многозадачном режиме представлено комплексно, т.е. была поставлена цель дать всесторонний анализ изучаемого предмета. Так, на базе четырех исследований проведенных в разное время и разными учеными приводятся количественные показатели длительности и распространенности медиапотребления в многозадачном режиме, с детализацией по конкретным устройствам, отдельно рассмотрено влияние интернета, выявлены причины и эффекты изучаемого явления. Дополнительный акцент в статье поставлен на используемых методах изучения.

Медиа, медиапотребление, многозадачный режим, методология социологических исследований

Короткий адрес: https://sciup.org/147151084

IDR: 147151084 | УДК: 316.77 | DOI: 10.14529/ssh160113

Текст научной статьи Опыт изучения медиапотребления в многозадачном режиме: методология и основные результаты

В Российской государственной библиотеке хранится необычная певческая рукопись XVI в. [23]. Рукопись представляет собой сборник, включающий: Стихирарь месячный, Октоих, избранные песнопения Обихода, певческую Азбуку, светильны и стихиры евангельские, Стихирарь постный (триодный). Песнопения нотированы столповой нотацией. Рукопись датируется первой четвертью XVI в. по филиграням: герб Франции (три лилии в гербовом щите) с буквой Т — филигрань, согласно альбомам, появляется в рукописях 1514 [10, № 1454] и 1518 гг. [44, № 572, 607]). При упоминании светских властей в песнопениях рукописи употребляется термин «князь» (л. 21 об., 64), что указывает на время до середины XVI в.

Согласно записи на л. 14—16, владельцем рукописи был диакон Троице-Сергиева монастыря Иона, по прозвищу Зуй1, что подтверждает и помета монастырских книгохранителей: «Стихараль Зуевскои» (л. 2). Известно несколько рукописей, принадлежавших диакону Ионе: 1) певческая рукопись, рассматриваемая в настоящем сообщении; 2) Апостол 1-й половины XVI в. [29], с его владельческой записью; 3) Сборник святоотеческих поучений 1556 г. [30], с указанием на писца, заказчика (диакона Иону), а также упоминанием инока Никифора и инокини Марфы (возможно — родителей диакона Ионы); 4) Псалтырь с восследованием 1543 г. [31], на л. 391 которой есть запись о принятии в 1559 г. «старцем» Ионой Зуем великого ангельского образа (схимы); 5) Евангелие XVI в. в Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике [39]. В певческих рукописях конца XVI — 1-й половины XVII вв. встречаются версии распева песнопения «Да молчит всяка плоть человеча» с ремарками «Троецкое, суще Зуевское» — в певческом сборнике конца XVI — начала XVII вв. [5, л. 16—18], «Зуевское» и «Ин перевод Зуев» в певческих сборниках XVII в. ИРЛИ [6, л. 217 об. — 218 об.; 42, с. 340] и Национальной библиотеки Украины в Киеве [16, л. 97; 8, с. 204]. По мнению Н. П. и Н. В. Парфентьевых, «зуевское» указывает на того же диакона Иону [17, с. 107; 18, с. 123, 132; 19, с. 1033]. Имя диакона Ионы Зуя упоминается в троицких Синодиках конца XVI в. [27, л. 24; 28, л. 21].

Сравнение Зуевского Стихираря с другими столповыми рукописями того же времени обнаруживает необычные черты, которые касаются состава, текста, формульной структуры песнопений и нотации. Для большей части особенностей Зуевского Стихираря можно найти параллели в путевых рукописях (с 70-х гг. XVI в.). Явные совпадения с путевыми рукописями превращают этот памятник в важный источник для исследования путевого распева, несмотря на то, что до сих пор неясны причины такого своеобразия рукописи диакона Ионы.

Отметим некоторые наиболее характерные особенности состава Зуевского Стихираря. Прежде всего, это нарушения моножанрового состава Стихираря: в нем встречаются величания, праздничные припевы по 50-м псалме и на 9-й песни, а также ирмосы Богоявления — эти песнопения часто входят в состав путевых Стихирарей. На л. 101—103 в рукописи помещен цикл праздничных задостойников — явление, совершенно необычное для того времени. Не считая этой рукописи, циклы задостойников начинают выписывать лишь в сборниках с путевой нотацией с 70-х гг. XVI в. Порядок задостойников в Зуевском Стихираре нетрадиционный — задостойники расположены не в календарном порядке, а по гласам. Кроме того, в составе рукописи можно отметить и другие характерные черты, касающиеся подбора стихир в последованиях Стихираря и Октоиха, эти особенности тоже могут быть сопоставлены с путевыми списками.

Тексты песнопений, содержащиеся в этой рукописи, имеют многочисленные отличия от других столповых списков. Эти текстовые варианты, как правило, находят отражение в тексте песнопений путевых списков. Текстовые расхождения, в случае их наличия, затрагивают несколько слов в песнопении.

Приведем некоторые строки песнопений Октоиха и Стихираря. В примерах ниже первым помещается текстовой вариант стандартных столповых рукописей, вторым — вариант Зуевского Стихираря и путевых списков:

-

а) «яко Ты Един еси» / «яко Един еси» (первая воскресная стихира на «Господи, воззвах» 1-го гласа «Вечерняя наша молитвы») — пропуск местоимения;

-

б) «девства Сосуд» / «девственный Сосуд»; «пророческое проповедание» / «пророком проповедание» (стихира на «Слава, и ныне» на стиховне 8-го гласа Рождества Пресв. Богородицы «Придете вси вер-нии») — замена на однокоренное слово;

-

в) «образа вознесению» / «образа восхожению» (стихира по 50-м псалме Вознесения 6-го гласа «Днесь на небесех») — замена на близкое по значению слово;

ция текста стала распространяться на Руси в XV в. вместе с новой редакцией богослужебных книг, составленных согласно Иерусалимскому уставу [20, с. 77; 43, с. CXXXI—CXXXII].

В отличие от непевческих богослужебных книг, певческие рукописи XV—XVII вв. не переходят полностью на иерусалимскую редакцию. Многие песнопения сохраняют старую, студийскую редакцию текста, и лишь часть песнопений записываются в новой редакции, как в непевческих книгах.

Зуевский Стихирарь, а также путевые рукописи с 70-х гг. XVI в. тяготеют к более архаичным текстовым редакциям: в тех случаях, когда в обычных столповых списках песнопения мы видим иерусалимскую редакцию текста, путевая версия и Зуевский Стихирарь могут содержать более старую студийскую. Примером такого рода являются стихиры на хвали-тех 8 сентября (на Рождество Пресв. Богородицы). Приведем текст первой стихиры «О дивное чюдо» по нескольким источникам (табл. 11).

Из таблицы видно, что текстовая редакция по троицкому Стихирарю № 411 совпадает с первопечатной сентябрьской Минеей 1607 г., она пред-

Таблица 1

Рождеству Пресвятой Богородицы. Cтихира на хвалитех. Глас 1

|

Источники |

Тексты стихиры в соответствии с редакцией |

|

1 |

О дивное чюдо, Источник Жизни от неплодове раждается, и благодать плодити светло начинается . веселися Иоакиме, Богородицы быв родитель, несть ин якоже ты от земных родитель богоприятен, боговместимая бо Отроковица , Божие селение, пресвятая гора, тобою нам даровася. |

|

2 |

О дивное чюдо, Источник Жизни от неплодове ражается, и благодать плодити светло начинается . веселися Иоакыме, Богородици быв родитель. несть ин якоже ты от земленых родитель богоприятен. боговместимая Отроковице , Божие селение, пресвятая гора, тобою нам даровася . |

|

3 |

О дивное чюдо, Источник Жизни из неплодове родися , благодать плодити светло начинает . ве-селися Иакиме, Богородици быв родитель. несть ин якоже ты от земных родитель богоприятьн. богоприятна бо Дева , Божие селение, преосвященая гора, тобою дастся нам велия милость . |

|

4 |

О дивное чюдо, Источник Жизни из неплодове родися , благодать плодити светло начинает . весе-лися Иоакыме, Богородици быв родитель. несть иного якоже ты от земных родитель богоприятен. богоприятна бо Дева , Божие вселение, пресвященая гора, тобою дастся нам велию милость . |

|

5 |

О дивное чюдо, Источник Жизни из неплодове родися , благодать плодити светло начинает . весе-лися Иоакиме, Богородичин быв родитель. несть ин якоже ты от земных родителеи богоприатен. богоприатна бо Дева , Божие вселение, пресвященнаа гора, тобою дастся нам велиа милость . |

|

6 |

О дивное чюдо, Источник Жизни из неплодове родися , благодать плодити светло начинает . весе-лися Иоакимо, Богородичин быв родитель. несть ин якоже ты от земных родителеи богоприятен. богоприятна бо Дева , Божие вселение, пресвященная гора, тобою дастся нам велия милость . |

-

г) «с ними же и мы земнии, непрестанно возопи-ем: Иже вознесыйся с плотию, отонюду же паки чаем Его грядущаго, яко Судию всех и Бога всесильна» / «с ними же непрестанно возопием: Иже с плотию паки чаем Его яко Судию всех и Бога всесильна» (там же) — многочисленные пропуски отдельных слов и словосочетаний в заключительной части стихиры.

Во многих случаях знаменно-путевые текстовые расхождения восходят к разнице между двумя типами текста, которые можно обозначить как студийская и иерусалимская редакции. Под студийской редакцией подразумевается та редакция текста богослужебных книг, которая была распространена в русских книгах в период господства Студийского устава, т. е. в XI—XIV вв. Иерусалимская редак- ставляет иерусалимскую редакцию. Студийская редакция текста взята из двух источников: непевческого богослужебного Сборника XIV в. и Стихираря XIV—XV вв. — оба эти источника принадлежат времени господства Студийского устава. Текст путевой версии и Зуевского Стихираря следует именно студийской редакции.

-

1 Источники: иерусалимская редакция: 1) Минея сентябрьская, печатная, 1607 г. [15, л. 87 об.]; 2) Сборник певческий 1510-х гг. [32, л. 12 об. — 13]. Студийская редакция: 3) Сборник богослужебный XIV в. [4, л. 123— 123 об.]; 4) Стихирарь кон. XIV — нач. XV вв. [36, л. 10];

Рукопись диакона Ионы и путевые списки — не единственные памятники, которые содержат архаичные текстовые варианты. В некоторых рукописях XV—XVI вв. встречаются отдельные особенности текста, которые восходят к студийским рукописям и совпадают с вариантами путевых списков. Однако в Зуевском Стихираре архаичные варианты, соответствующие путевым рукописям, встречаются систематически, других подобных рукописей пока не обнаружено.

Формульная структура песнопений. Состав по-певок в песнопениях Зуевского Стихираря нередко отличается от стандартных столповых списков и при этом соответствует формульной структуре песнопений путевого распева. Поясним природу упомянутых отличий формульной структуры.

Известно, что путевой распев связан со столповым: путевые попевки формируются путем преобразования столпового оригинала с помощью удвоения длительностей и внесения определенных мелодико-ритмических модификаций [2, с. 15, 24—25; 41, с. 222; 12, с. 83—84]. Система перевода столповых попевок на путь предполагает достаточно строгие соответствия между столповым оригиналом и его путевой версией. Эти соответствия можно наблюдать как в песнопениях, так и в теоретических руководствах, так называемых Согласниках, которые показывают на примерах взаимосвязь столповых и путевых формул.

Однако формульная структура путевых песнопений не всегда соответствует своему столповому оригиналу. На месте одной столповой формулы может стоять путевая версия совсем другой попевки или даже путевая фита, а столповые фиты могут заменяться на обычные путевые попевки. Данное явление можно обозначить как «знаменно-путевые формульные расхождения» [12, с. 84—86].

Отличия в наборе попевок являются важным и пока малоизученным свойством путевых песнопений. Следует отметить, что в песнопениях, путевая версия которых была составлена раньше (на протяжении последней трети XVI в.), знаменно-путевых расхождений больше. В песнопениях, которые были переведены на путь уже в XVII в., количество расхождений уменьшается.

Как правило, в случаях знаменно-путевых расхождений Зуевский Стихирарь отражает вариант путевых рукописей: в нем мы видим столповые версии тех формул, которые стоят в путевых песнопениях.

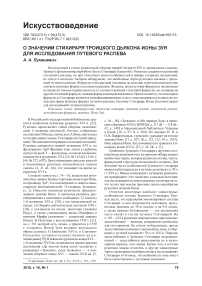

Наблюдения над формульной структурой путевых песнопений показывают, что знаменно-путевые расхождения имеют разный масштаб: они могут затрагивать одну или несколько формул, а в некоторых случаях могут охватывать значительную часть или даже все песнопение. В иных случаях расхождение касается только части мелодической формулы. Примером замены нескольких формул может послужить песнопение из последования Воздвижения Креста «Днесь происходит Крест» (стихира на «Слава, и ныне» на хвалитех, глас 6). Это песнопение составлено из двух десятков мелодических формул, из них 6 — фиты. Формульная структура в Зуевском Стихираре (л. 21—21 об.) и в путевой версии имеет явные отличия в четырех строках:

-

1) на слове «происходит» — на месте стандартной столповой попевки трухло1 (или унылка) в Зуевском Стихираре и в пути стоит скочец;

-

2) на слове «Крест» — в Зуевском Стихираре и в пути нет фиты, мелодия является доступом к следующей попевке (см. пример 1);

-

3) на словах «еже дает миру» — на месте попевки связни стоит мережа с поддержкой;

-

4) на слове «на том пригвоздивый» — нет фиты, мелодия является доступом к следующей фите.

Пример 1 2

Отсутствие фитной формулы ясно видно в начертании Зуевского Стихираря и путевого списка № 33 даже без нотной расшифровки. Между тем, в стандартной столповой версии стоит фита «око сердца», имеющая продолжительный развод, согласно источникам XVII в. Пропуск фиты не является случайностью: эта мелизматическая формула отсутствует во всех путевых списках этой стихиры, а также в нотном переводе по Троестрочнику Одоевского [26, л. 18 об.].

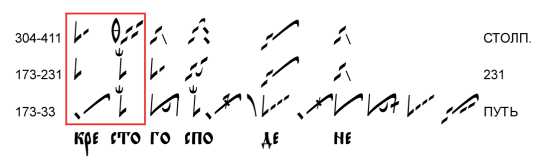

Приведем пример небольшого расхождения со стандартной столповой версией, которое фиксируется в Зуевском Стихираре и устойчиво проявляется в путевых списках. Стандартная столповая версия стиховенного догматика 1-го гласа «Се исполнися» не имеет значительных формульных расхождений с путевой версией и с Зуевским Стихирарем, несоответствия касаются отдельных мелодических особенностей. В частности, на словах «Девою бо рождши, и по рожестве» в Зуевском Стихираре оборот, обозначаемый тряской, стоит на другом слоге — он оказался сдвинут на один слог влево по сравнению со стандартными столповыми списками. В путевой версии перевод этого оборота (записываемое сочетанием стопицы с сорочьей ножкой и крюка мрачного) стоит на том же слоге, что и в Зуевском Стихираре. Приведем эту строку по нескольким рукописям (пример 2).

Пример 2 1

В этом примере путевой оборот, который обычно соответствует столповой тряске, стоит не на слоге «бо», что предполагает столповая версия, а на слоге «ю». Среди нескольких десятков просмотренных рукописей конца XV — 1-й половины XVII в. только Зуевский Стихирарь отражает вариант путевой версии.

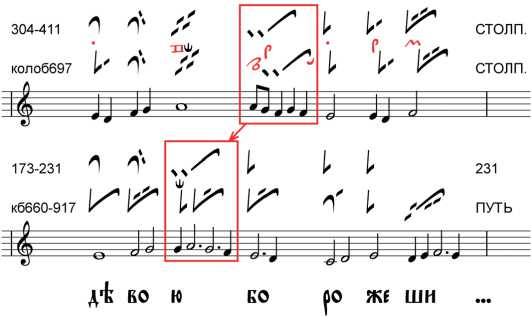

Особенности формульной структуры в путевой версии и в Зуевском Стихираре могут заключаться не только в использовании других попевок, но и в сдвиге границы между формулами. Такое явление мы видим в 1-й воскресной стихире 1-го гласа (пример 3).

Пример 3 2

|

мда231871 |

о'* |

Vv |

Т' |

V" И |

столп |

|||

|

173-231 |

hl КО ТЫ Е -1* V V |

Д« |

НО Е Г > |

СИ |

hl V |

ЕЛЕ И V 1 |

231 |

|

|

кбббО-917 |

< ^ v |

V' |

1^ ^ |

лгЙ\ |

^ |

/ ^ |

ПУТЬ |

|

|

М КО Е |

ДИ |

НО Е |

СИ |

hl |

ЕЛЕ И |

|||

|

мда231871 ^ А^ А^ |

/10 |

п'Й1 |

л |

А |

■^ столп |

|||

|

во ми ^ |

во |

СК^Е |

СЕ |

ни |

Е |

|||

|

173-231 |

1 V ^ |

^ |

/" |

А |

"^ 231 |

|||

|

кбббО-917 |

; \/ #/* |

< |

^ |

/' |

/^ |

ПУТЬ |

||

|

во мн ^ |

во |

ек^Е |

СЕ |

ни |

Е |

|||

1 Формула с тряской. Стиховенный догматик 1-го гласа «Се исполнися». Столповая версия: 1) Сборник певческий 1510-х гг. [32, л. 379]; 2) Октоих раздельнореч-ный 1720-х гг. [1, л. 8 об.]; 3) Зуевский Стихирарь [23, л. 86 об.]. Путевая версия: Сборник певческий путевой 1581—1584 гг. [37, л. 193].

2 Заключительная часть 1-й воскресной стихиры на «Господи, воззвах» 1-го гласа «Вечерняя наша молитвы». Столповая версия: 1) Сборник певческий 1-й половины XVII в. [13, л. 102 об.]; 2) Зуевский Стихирарь [23, л. 85 об.]. Путевая версия: Сборник певческий путевой 1581—1584 гг. [37, л. 191].

В этой стихире заключительные две попевки в столповых списках — это колесо и долинка, на словах «яко Един еси явлей» и «в мире воскресение». В Зуевском Стихираре и в пути это место излагается иначе: на этих словах мы видим попевки киза и пастела, причем граница между ними проходит в другом месте, после слова «еси». Изложение по рукописи Ионы Зуя точно соответствует путевой версии.

Полная (или почти полная) замена формульного состава в путевых рукописях встречается редко. Например, путевая версия стиховенного догматика 6-го гласа «Творец и Избавитель» совпадает с обычной столповой версией только двумя формулами, начальной и конечной, причем конечная формула — это кулизма, которой завершаются многие песнопения 6-го гласа, поэтому появление этой формулы в конце путевого песнопения нельзя считать совпадением со столповой версией. Все остальные формулы отличаются, при этом все 5 фит воскресного богородична заменены на обычные попевки, а вместо одной из попевок поставлена фита. Зуевский Стихирарь полностью отражает эту формульную структуру. Представим ее в виде таблицы 2.

Таблица 2

Формульнный состав воскресного богородична 6-го гласа «Творец и Избавитель»

|

Текст |

Cтолповые |

Зуевский Стихирарь и путевые списки |

|

Творец |

возвод |

возвод |

|

и Избавитель мои |

храбрица с пауком |

скочец |

|

Всечистая |

связни |

перех. в след. |

|

Христос Господь |

кулизма |

связни |

|

от Твоея |

подъезд |

подъем |

|

утробы прошед |

мережа |

кулизма |

|

в мя оболкся |

фита тресветлая |

скочец |

|

от первыя клятвы |

связни |

переволока |

|

адамля свободи |

фита двоечельная |

мережа с подержкой |

|

тем Ти Пречистая |

кулизма |

фита красная |

|

яко Божии Матери |

связни |

подъем |

|

Невесте и Деве |

фита мрачная |

кулизма |

|

Воистину |

подъезд |

перех. в след. |

|

вопием немолчно |

мережа |

связни |

|

Радуйся |

фита зилотная |

перех. в след. |

|

Ангельски |

переволока |

повертка |

|

радуйся Владычице |

кулизма |

мережа |

|

Предстательнице и Покрове |

фита перевяска (покров) |

переволока |

|

и спасение душам нашим |

кулизма конечная |

кулизма конечная |

В трех случаях в этом песнопении на месте двух столповых формул стоит одна путевая, в таблице эти случаи обозначены словами « перех. в след. »: распев на этих словах является доступкой следующей попевки.

Как показывают приведенные примеры и опыт многочисленных сопоставлений рукописей, Зуевский Стихирарь отражает большую часть знаменно- путевых расхождений, которые можно обнаружить в содержащихся в ней песнопениях. Существование столповой рукописи, в которой присутствуют такие особенности, крайне важно для изучения формульных расхождений между двумя распевами. Свидетельство этой рукописи подтверждает связь между столповой и путевой версиями даже в тех случаях, когда в них употребляются разные попевки. В этом отношении Зуевский Стихирарь можно сопоставить с некоторыми видами путевых (казанских) Соглас-ников. В случаях знаменно-путевых формульных расхождений столповая версия в Согласниках может отличаться от рядового изложения, при этом она оказывается согласована с путевой версией. Такое изменение мелодии можно связать с проявлением теоретического подхода к знаменно-путевым соответствиям — он характерен для некоторых типов Согласников [12, с. 96—102], например, большаков-ского, 20-х гг. XVII в. [22], и соловецкого, середины XVII в. [38]

В отличие от Согласников, Зуевский Стихирарь не является памятником теоретической мысли — он, несомненно, был создан для практического использования. Если Согласники показывают теоретическую возможность существования столпового оригинала в случаях знаменно-путевых расхождений, то рукопись Ионы Зуя демонстрирует, что такой столповой оригинал мог употребляться в певческой практике.

Подобно тому, что было выше сказано о текстах, в рукописях XV—XVI вв. можно встретить отдельные особенности формульной структуры, совпадающие с Зуевским Стихирарем и путевыми рукописями, однако только в Зуевском Стихираре совпадения с формульной структурой путевых песнопений отмечаются регулярно.

Особенности нотации. Нотация Зуевского Стихираря в целом является столповой. Однако в ней присутствуют такие особенности, которые имеют параллели в традиции путевого распева. Они затрагивают, как правило, один—два слога в попевке, т. е. не изменяют общий вид графической формулы. Особенности нотации Зуевского Стихираря можно условно разделить на несколько типов. Во-первых, некоторые знаки имеют нестандартное употребление — например, переводка. Во-вторых, на границе между двумя рядом стоящими попев-ками в качестве межформульных связок может употребляться больше знаков, чем в обычных столповых рукописях — переводка, стопица с очком, два в челну, палка воздернутая, голубчик с одним очком. Знаки два в челну и палка воздернутой в этом случае являются не окончанием попевки, а дополнением к нему, они записывают мелодический оборот, связывающий первую попевку со второй. В-третьих, невменный словарь Зуевского Стихираря обогащен знаками, которые характерны для путевой нотации: уже упомянутый голубчик с одним очком, различные сочетания с сорочьей ножкой (стопица с сорочьей ножкой и другие), двоечельные стрелы. В песнопениях рукописи наиболее часто встречаются нестандартное употребление переводки (как внутри попевок, так и в качестве межформульной связки) и знаки с сорочьей ножкой — их можно увидеть практически на каждом листе рукописи. Другие особенности встречаются реже.

Особенности нотации могут указывать на изменение мелодии попевок в песнопениях Зуевского Стихираря. Поэтому изучение нотации этой рукописи подводит нас к вопросу, являются ли необычные черты этой нотации признаком мелодических модификаций, связанных с формированием путевого распева. В приведенных ниже примерах мы постараемся продемонстрировать, что такая гипотеза имеет право на существование.

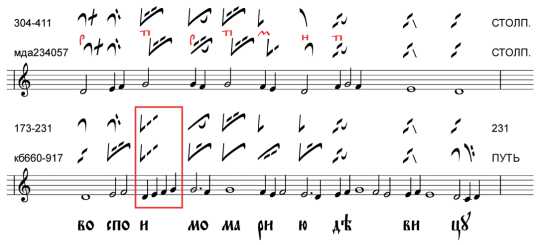

Нестандартное употребление переводки заключается в замене некоторых знаков (стопицы с очком, крюка светлого) на переводку. Переводка регулярно употребляется на месте этих знаков в определенных попевках — благодаря этой регулярности можно говорить о последовательном изменении орфографии некоторых формул. Сопоставление с путевой версией показывает, что на месте нестандартной переводки Зуевского Стихираря обычно стоит путевая переводка (пример 4).

Пример 4 1

В этом примере переводка в Зуевском Стихираре стоит на третьем слоге «и» — это не соответствует другим столповым рукописям, но совпадает с графикой путевой версии. Попевка 1-го гласа кимза, приведенная в примере, встречается в Зуевском Стихираре с такой формой записи во многих местах.

Та же переводка необычным образом ставится на границе попевок — она употребляется в качестве межформульной связки даже в тех случаях, когда следующая формула начинается с голубчика. Рассмотрим эту особенность подробнее.

Известно, что в стандартных столповых песнопениях переводка может стоять на стыке попевок, при этом она не озвучивает отдельный слог, но исполняется на том же слоге, что и окончание формулы (как правило, в этих случаях в конце формулы перед переводкой стоит статья). Если в начале следующей формулы стоит голубчик, переводка в конце попев-ки не ставится, поскольку переводка выполняет ту же функцию — подводит мелодию к следующему высокому звуку. По мнению Б. П. Карастоянова, переводку такого типа следует считать частью следующей формулы, поскольку она включена в ее мелодический контур [7, с. 49]. Однако в Зуевском Стихираре это пр авило нарушается — нередко в нем

1 Нестандартное употребление переводки. Из догматика 1-го гласа «Всемирную славу». Столповая версия: 1) Сборник певческий 1510-х гг. [32, л. 378]; 2) Октоих раздельноречный 50—60-х гг. XVIII в. [14, л. 5 об.]; 3) Зуевский Стихирарь [23, л. 86]. Путевая версия: Сборник певческий путевой 1581—1584 гг. [37, л. 192 об.].

можно встретить переводку в конце формулы, предваряющую голубчик в начале следующей формулы. Эту особенность можно объяснить через сопоставление с путевыми песнопениями — как правило, в тех местах, где в Зуевском Стихираре переводка предваряет голубчик, в путевой версии формула тоже завершается переводкой (пример 5).

Пример 5 1

Стандартная столповая версия в примере не имеет переводки после статьи светлой (на слоге «я»). Если бы в конце формулы стояла переводка, ее распев вошел бы в противоречие с распевом голубчика в начале следующей попевки. Однако в Зуевском Стихираре стоит и переводка, и голубчик. Пере- водку мы видим на том же слоге в путевой версии, а распев голубчика оказался разбит в путевой версии на два слога «се» и «бо». Таким образом, сочетание переводки и голубчика на границе формул в Зуевском Стихираре трудно объяснить с точки зрения мелодики столпового распева, однако оно находит параллель в традиции путевого распева.

Еще одной особенностью записи формул в Зуевском Стихираре является использование необычных для столповой нотации межформульных связок — не только переводки, но и других знаков: стопицы с очком, два в челну, палки воздернутой. Сопоставление с путевой версией позволяет провести аналогию с мелодическими особенностями окончания путевой формулы. Приведем пример окончания на стопицу с очком (пример 6).

Пример 6 2

1 Употребление переводки перед голубчиком. Из 3-й воскресной стихиры на «Господи, воззвах» 7-го гласа «Апо-столи видевше». Столповая версия: 1) Сборник певческий 1510-х гг. [32, л. 429 об.]; 2) Октоих раздельноречный 50—60-х гг. XVIII в. [14, л. 111 об.]; 3) Зуевский Стихирарь [23, л. 93 об.]. Путевая версия: Сборник певческий путевой 1581—1584 гг. [37, л. 205].

2 Стопица с очком в конце формулы. Из 2-й воскресной стихиры на «Господи, воззвах» 1-го гласа «Обыдите людие Сион». Столповая версия: 1) Сборник певческий 1510-х гг. [32, л. 377—377 об.]; 2) Октоих раздельноречный 50—60 гг. XVIII в. [14, л. 3]; 3) Зуевский Стихирарь [23, л. 85 об.]. Путевая версия: Сборник певческий путевой 1581—1584 гг. [37, л. 191 об.].

В этом примере видно, что стопица с очком в конце формулы в Зуевском Стихираре соответствует модификации окончания в путевой версии — нисходящему звуку «ре». В подобной функции стопица с очком употребляется во многих местах рукописи.

В тех случаях, когда в конце формулы в Зуевском Стихираре ставится два в челну или палка воз-дернутая, попевка в путевой версии, как правило, заканчивается на восходяще-нисходящий (качающийся) мелодический оборот. Знаки два в челну и палка воздернутая в нестандартном употреблении встречаются в рукописи довольно редко. Употребление знака два в челну можно видеть, к примеру, в стихирах на «Господи, воззвах» Рождества Пресв. Богородицы (л. 15, 15 об.), на л. 15 об. знак два в челну надписан киноварью.

Использование в Зуевском Стихираре палки воз-дернутой на тех местах, где в путевых песнопениях стоит скамейца или другой знак, указывающий на распев качкой, вызывает ассоциацию с альтернативной путевой нотацией, которой написана рукопись 80-х годов XVI в. [34], автограф головщика Логина, а также фрагменты некоторых других рукописей [11, с. 404]. Палка воздернутая в альтернативной путевой нотации является одним из самых часто употребляемых знаков, обозначающих распев качкой. Изредка этот знак используется и в рукописях стандартной путевой нотации [11, с. 413]. Нестандартное употребление палки воздернутой в Зуевском Стихираре можно увидеть как в середине мелодической формулы (напр., в задостойнике Сретения 3-го гласа на л. 101 об.), так и в конце, в качестве межформульной связки (напр., в стихире Введения на «Слава, и ныне» на «Господи, воззвах» на л. 31) (пример 7).

Пример 7 3

Строка по Зуевскому Стихирарю и рукописи письма головщика Логина имеет одинаковое окончание — хамило в сочетании с палкой воздернутой, палка воздернутая соответствует 4-звучному качаю- щемуся обороту путевой версии попевки. Это один из немногих случаев, когда употребление знамен в рукописи Ионы Зуя имеет параллель с альтернативной путевой нотацией — в большинстве случаев наблюдаются параллели с обычными путевыми рукописями.

Наконец, в Зуевском Стихираре употребляются необычные для столповой нотации знаки, в том числе те, которые характерны для путевой нотации: голубчик с одним очком, сочетания знамен с сорочьей ножкой (стопица, стопица с очком, запятая), стрелы с двумя штрихами — двоечельные. Зуевский Стихирарь не является единственной рукописью, в которой употребляются подобные знаки, в научный оборот уже были введены памятники, в которых используется усложненная столповая нотация [21].

В примере 1 можно видеть употребление сто-пицы с сорочьей ножкой. На том же слоге путевой версии строки употребляется такой же знак. Подобные путевые соответствия для начертаний с сорочьей ножкой и других знаков можно отыскать для большинства случаев их употребления.

Таким образом, нотация Зуевского Стихираря имеет особенности, заключающиеся в необычном употреблении столповых знаков и использовании таких знаков, которые в будущем становятся частью невменного словаря путевой нотации. Эти особенности, как правило, имеют параллели в графике и мелодике путевых песнопений. Эти параллели, по-видимому, указывают на то, что нотация Зуевского Стихираря фиксирует модифицированные мелодические обороты, что можно охарактеризовать как один из этапов преобразования столпового оригинала в путевую версию. Тем не менее, в целом нотация рукописи остается столповой, изменения обычно затрагивают не более 1—2 знаков в отдельных мелодических формулах.

Итак, рассматриваемая рукопись XVI в. [23], которую иначе можно называть Зуевским Стихирарем, имеет следующие характерные черты:

-

1) включение песнопений других жанров в Стихирарь, наличие цикла задостойников;

-

2) предпочтение архаичных текстовых редакций;

-

3) подбор попевок в песнопениях, отличный от стандартной столповой версии;

-

4) нотация, фиксирующая в целом стандартные столповые попевки, но при этом содержащая необычные знаки или же обычные знамена в нестандартном употреблении.

Материал, собранный в ходе сравнения песнопений этой рукописи с путевыми и столповыми списками, показывает, что рукопись крайне важна для исследования истории путевого распева. Многие ее особенности находят соответствие в путевой традиции с 70-х гг. XVI в. Близость формульной структуры песнопений к путевым является важным свидетельством существования столповой версии даже для тех путевых песнопений, попевочный состав которых значительно отличается от стандартной столповой версии. Особенности нотации могут указывать на то, что Зуевский Стихирарь фиксирует модифицированные формулы столпового распева, зародыш последующего преобразования столпового оригинала в его путевую версию.

Можно предположить, что Зуевский Стихирарь представляет особую традицию в рамках общей древнерусской певческой традиции. Она характеризуется многочисленными отличиями текстов и формульного состава по сравнению с более распространенными вариантами столповых песнопений. По всей видимости, именно эта особая традиция легла в 70-е гг. XVI в. в основу путевого распева.

Предложенный обзор особенностей Зуевского Стихираря является введением к его более углубленному изучению, предполагающему привлечение широкого круга источников и всестороннее исследование феномена формульных расхождений в путевом и столповом распевах.

Список литературы Опыт изучения медиапотребления в многозадачном режиме: методология и основные результаты

- A Day in the Life: An Ethnographic Study of Media Consumption (July 2006). -URL:http://digitalcontentnext.org/blog/2006/06/22/opa-white-paper-a-day-in-the-life-an-ethnographic-study-of-media-consumption/

- AdReaction: Marketing in a multiscreen world (2014). -URL: https://www.millwardbrown.com/adreaction/2014/report/Millward-Brown_AdReaction-2014_Global.pdf

- Cummings, J. J. Multitasking on a Single Device: Arousal and the Frequency, Anticipation, and Prediction of Switching Between Media Content on a Computer/J. J. Cummings, B. Reeves, L. Yeykelis//Journal of Communication. -Volume 64, Issue 1. -2014. -P. 167-192.

- EIAA Multi-screeners summary report (2010) European Interactive Advertising Association (EIAA), -URL: www.iabeurope.eu/media/54194/media%20multi-tasking%20report.pdf

- Fishbeina, M. Predictors of Multitasking with Media: Media Factors and Audience Factors/M. Fishbeina, S. Jeonga//Media Psychology. -Volume 10, Issue 3. -2007. -P. 364-384.

- Media as Multitasking. An exploratory study on capturing audiences media multitasking and multiple media use behaviors (October 2011). -URL: http://www.aaltomediamark.org/wp-content/uploads/2011/04/Media-as-Multitasking-NextMedia.pdf

- Nielsen: The total audience report (2014). -URL: http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2014%20Reports/total-audience-report-december-2014.pdf

- Papper, R. A. Middletown Media Studies: Media multitasking.. and how much people really use the media/R. A. Papper, M. E. Holmes, M. N. Popovich//The International Digital Media and Arts Association Journal, -2004. -No 1(1). -P. 9-50.

- Papper, R. A., Holmes, M. E., Popovich, M. N., Middletown Media Studies II: The media day. Muncie, IN: Ball State University Center for Media Design/R. A. Papper, M. E. Holmes, M. N. Popovich, M. Bloxham. -URL: www.bsu.edu/cmd/insightandresearch

- The Consumer’s Digital Day (December 2010). -URL: http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/811898/consumers-digital-day.pdf