Опыт изучения, реставрации и консервации предметов XVIII века из медного сплава, покрытых эмалью с серебряными накладками

Автор: Черных Мария Викторовна

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 2 (14), 2025 года.

Бесплатный доступ

В коллекции Сольвычегодского музея заповедника хранятся предметы церковного обихода, датируемые XVIII веком, которые выполнены в технике «горячей эмали» с серебряными вставками - это лампады, детали оклада, икона. Предположительно, они изготовлены мастерами Сольвычегодска или Великого Устюга. Предметы имеют схожую сохранность: трещины и сколы эмали, утраты серебряных накладок, слабое сцепление меди с эмалью, деформации и коррозию медных сплавов. Совместно с реставраторами отдела научной реставрации произведений из металла ГОСНИИР определена основная методика реставрации предметов, которая успешно применялась при выполнении реставрационных работ, с некоторыми индивидуальными доработками относительно каждого изделия. В результате работы проведены исследования по истории экспонатов, технологическим приемам изготовления, применявшимся мастерами XVIII века, в том числе изготовлению медной основы, нанесению эмали, вплавлению накладок, обжигу предметов. Определено, что основа выполнялась в технике выколотки, затем предмет покрывали эмалью. В предпоследний обжиг вплавлялись накладки, в последнем обжиге на накладки наносили прозрачную цветную эмаль. Разработаны методы исправления деформаций предметов с эмалевым покрытием, усложненные хрупкостью эмалевого покрытия; расчистки от загрязнений и окислов с применением кислот и солей, мало реагирующих или не реагирующих с эмалевыми покрытиями; укрепления эмали и серебряных накладок; консервации изделий и условий дальнейшего хранения памятников.

Медный сплав, лампады, эмаль, реставрация, исследования, технология, сохранность

Короткий адрес: https://sciup.org/170210255

IDR: 170210255

Текст научной статьи Опыт изучения, реставрации и консервации предметов XVIII века из медного сплава, покрытых эмалью с серебряными накладками

История горячей эмали в Сольвычегодске началась с конца XVI века благодаря семье Строгановых, устроивших в городе свои собственные ювелирные мастерские, которые просуществовали до конца XVII века. Кроме строгановских серебряников, в Сольвычегодске работали посадские мастера, последние из которых покидают город в XIX веке.

История ювелирного дела в Сольвычегодске мало изучена. Самые значимые на сегодняшний день публикации принадлежат таким авторам, как И. А. Бобровниц-кая, А. А. Введенский, В. В. Игошев, П. И. Савваитов, А. И. Соскин, И. Н. Уханова.

Монография «Строгановское художественное серебро XVI – XVII веков» В. В. Игошева1 подробнейшим образом раскрывает тему сольвычегодских мастерских. Работа И. А. Бобровницкой «Русская расписная эмаль конца XVII – начала XVIII века»2 посвящена более позднему периоду и отдельному виду ювелирного искусства, в том числе усольской (сольвычегодской) расписной эмали.

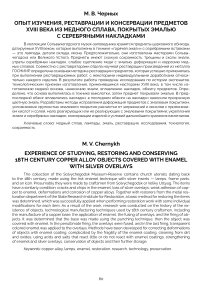

Развитие эмальерного дела в Сольвычегодске заслуживает отдельного внимания: у этого направления сложился свой особый путь. Строгановские мастера-серебряники работали, в основном, в технике горячей эмали по скани, это были предметы культового назначения — оклады на иконы, цаты, венцы, кресты ( ил. 1 ).

Ил. 1.

Венец с иконы «Богоматерь Федоровская». Сольвычегодск.

Конец XVI – начало XVII в. Серебро, альмандин, гессониты, бирюза, перламутр, стекло, эмаль по скани, золочение. 30 × 21 см. СИХМЗ

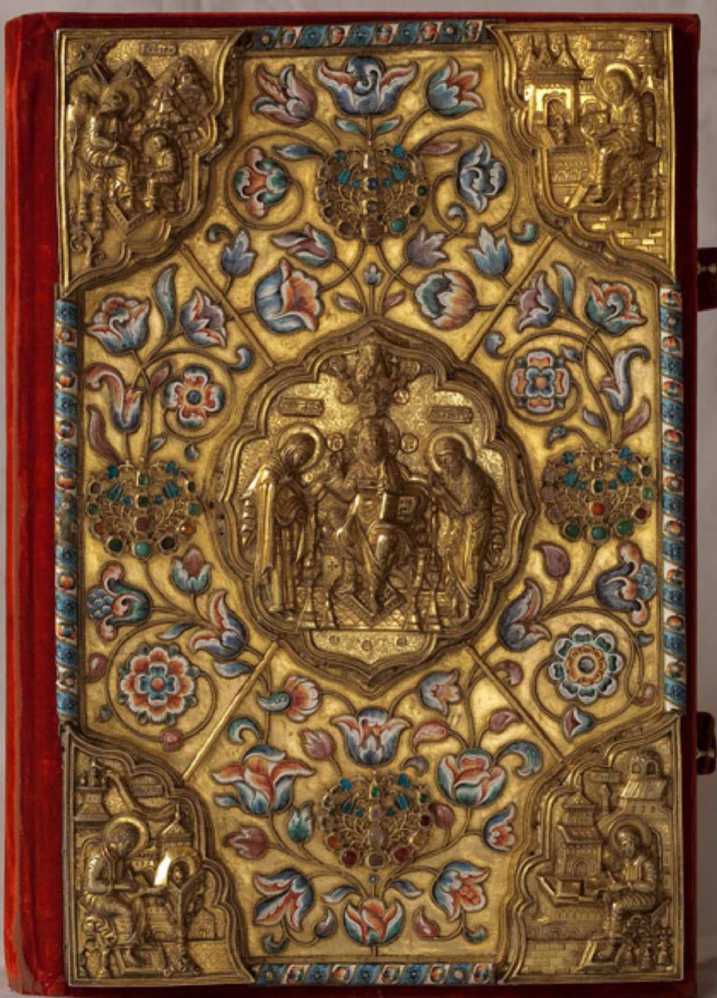

К концу XVII века наряду с мастерами Строгановых появляются мастера посадские, которые начинают работать как в технике горячей эмали по литью, так и в технике знаменитой усольской расписной эмали3 ( ил. 2 ).

Ил. 2.

Оклад Евангелия. Сольвычегодск.

Последняя четверть XVII в. Серебро, камни, эмаль, чеканка, финифть, скань, золочение. 41,5 × 29 × 10,7 см. СИХМЗ

К концу XVII – началу XVIII века в Сольвычегодске производились предметы из бронзы с эмалью. Городские мастера изготавливали ручки для ножей, чернильницы, пуговицы с эмалью, перстни4. В таможенных книгах Московского государства, начиная с 1650 года, появляются записи о мастерах-«ножевиках», с 1670-х — о продаже «Соли Вычегодской… чернильниц медных, и черенья, и перстней, и пуговиц медных с финифтом», «…с медною оправою ножиков, финифтяною и с простою, и ковщиков, и чарок медных с финифтом…»5 ( ил. 3 ). О таких же предметах упоминает И. А. Бобровницкая в каталоге «Русская расписная эмаль конца XVII – начала XVIII века». В этой же книге упоминается, что к первой четверти XVIII прекращается выпуск изделий с расписной эмалью и что «…есть наметки на то, что Леонтий Попов первым в Сольвычегодске начинает делать медные эмалевые предметы с серебряными деталями, вплавленными в эмаль»6. Сыновья же Леонтия специализируются только на таких предметах. Далее Афанасий и Степан Поповы в 1761 году открывают знаменитую фабрику в Великом Устюге, выполнявшую идентичные предметы7. О технологии изготовления и опыте реставрации таких предметов — медных, полностью покрытых эмалью с серебряными накладками, и пойдет далее речь ( ил. 4 ).

Ил. 3.

Копие. Сольвычегодск. Конец XVII – начало XVIII в. Железо, медный сплав, литье, ковка, пайка, эмаль по литью, финифть: а. 16,5 × 4 см; б. 11,5 × 1,8 см. СИХМЗ

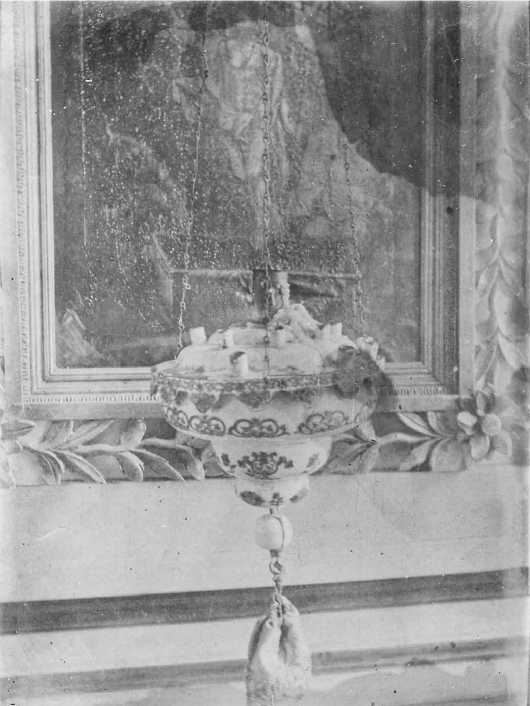

Ил. 4.

Финифтяная лампада на Городище около Сольвычегодска. Сольвычегодский уезд. И. И. Томский. 1919 – 1924 гг. СИХМЗ

И. Н. Уханова в своей исследовательской работе упоминает еще одного мастера, который выполнял изделия из меди с эмалью и накладками в 1740 – 1770-х годах8, и инициалы которого «И. П.» стоят на некоторых предметах. Но определить, где он работал – в Великом Устюге или Сольвычегодске, – не удалось.

Технологические приемы изготовления таких изделий в XVIII веке не особо отличались от современных, изменился лишь инструментарий. Из листа металла выколачивали требуемую форму изделия. Поверхность металла перед тем, как наносить эмаль, обрабатывалась абразивными материалами. Затем на поверхность наносили эмаль. Есть два способа нанесения эмали на объемные предметы: мокрый и посыпной. Первый способ: перемолотую эмаль замачивали водой и накладывали плотно на поверхность. Для того, чтобы эмаль не осыпалась после просушки и во время обжига, в состав добавляли трагант (другие его названия — трагакантовая камедь, трагака́ нт, гуммиарабик). Это клей растительного происхождения. Второй способ: трагантом смачивали поверхность изделия и посыпали сухой перемолотой эмалью. Затем предмет обязательно высушивали и только потом происходил обжиг. Каким именно способом работали в нашем случае, неизвестно.

И. Е. Забелин в 1853 году публикует своё «Историческое обозрение финифтяного и ценинного дела в России», где подробно описывает процессы работы эмальеров. Например, так происходил обжиг эмали: «Для обжигания финифти приготовлялась особая печка, в которой под * укладывался угольями, а на уголья ставился муфель или глиняная сковорода — род противня с высокими краями с трех только сторон. Четвертая сторона заслонялась особою глиняною затворкою. Этою стороною сковорода ставилась к печному устью, для того, чтобы способнее было класть финифтяные вещи и наблюдать за действием жара. Сковорода обкладывалась со всех сторон горячими дубовыми угольями и раскаливалась добела. Финифтяную вещь нагревали перед печью и потом клали на раскаленную сковороду, наблюдая, чтобы действие жара было со всех сторон одинаково. Для этого вещь иногда передвигали и поворачивали. Финифть держали в огне до тех пор, пока она совершенно сплавлялась; так как финифтяная масса в огне обыкновенно оседает и на ней делаются пузырьки и ямки, поэтому в тех местах, где она много оседала, где оказывались неровности, ложбинки и ямки, накладывали финифтяную массу вторично и снова обжигали»9.

Забелин не единожды упоминает в книге и о муфеле, и о сковороде: видимо, именно муфель использовали для обжига больших объемных изделий. В XIX веке ювелиры пользуются кирпичными печами с нижней топкой.

Также в книге приводятся составы эмалей и краски для «финифта». Например, состав белой (молочного цвета) эмали: «смешав 6 фунтов финифтянаго порошка или общей финифтяной массы с 48 граммами магнезии, должно положить эту смесь в новый, облитый белою муравою горшок и топить в горне, на чистом пламени, без дыма, к чему весьма способны дубовыя сухия дрова. Когда смесь совершенно растопится, ее выливают в чистую воду, в которой она гасится и очищается. Это повторяется до трех раз. Если смесь, поставленная на огонь в четвертый раз, не будет бела, а, напротив, зеленовата, то должно прибавить еще магнезии, достаточное количество которой придает финифти прекрасный молочный цвет. Но если магнезии будет слишком много, то смесь получает цвет бледно-абрикосовый. Финифть молочнаго цвета составляли также из части пережженаго свинца, двух частей оло-вяннаго порошка и четырех частей стекла. Кроме того, белую финифть составляли, прибавляя в финифтяный порошок, по ровной части, сурьмы и мелко натолче-ной селитры». Также Забелин пишет, что «Лучшая белая финифть приготовлялась в Англии»10.

Э. Бреполь приводит у себя в книге «Художественное эмалирование» современный состав эмалей. Это сплав таких компонентов, как оксид кремния (кварцевый песок), триоксид бора, фосфорного ангидрида и др. В качестве флюса чаще всего используют карбонаты, нитраты и сульфаты щелочных металлов, туда же входят красящие окислы металлов, соединений фтора11.

На основе изучения реставрируемых предметов можно сказать, что медная основа выполнена в технике выколотки. Благодаря утратам мы можем узнать следующие технические детали: металл перед эмалированием подготавливался — следы от абразива видны на участках предмета с открытым металлом ( ил. 5 ), толщина эмали варьируется от 0,30 до 0,50 мм, замеры производились в нескольких местах на предмете. Кроме того, видно, что серебряная пластинка вплавлялась

Под печи — горизонтальная поверхность в печной топке, на которую кладётся топливо.

на последнем обжиге ( ил. 6 ). На предметах, где поверх серебряной накладки клали цветной прозрачный слой эмали, накладки вплавлялись на предпоследнем обжиге ( ил. 7 ). Таким образом, с учётом слоя контрэмали внутри предмета или с обратной стороны, предметы проходили не менее четырех-пяти обжигов.

Ил. 5.

Макросъемка. Следы от механического воздействия на открытом участке лампады

Ил. 6.

Макросъемка. Сколы эмали на лампадах на участках с серебряными накладками

Ил. 7.

Цаты с серебряными накладками и цветной прозрачной эмалью поверх серебра. Фрагмент

Еще хочется отметить крепление свечников на лампадах. На архивной фотографии из коллекции Сольвычегодского музея-заповедника мы видим относительно цельную, с незначительными утратами и деформациями, лампаду. Но в музей предмет поступил с уже утраченными свечниками. Судя по следам, свечники были просто вплавлены в эмаль, как и серебряные накладки.

Все предметы в музей поступили в плачевном состоянии ( ил. 8, 9 ): многочисленные сколы и утраты эмали, деформация с утратами металла и эмали. На всех предметах имеются трещины эмалевого слоя. На некоторых лампадах серебряные накладки не сохранились или сохранились частично.

Ил. 8.

Лампады. Великий Устюг (?).

Фабрика Поповых. XVIII в. Медный сплав, серебро (?), эмаль опаковая, транспарентная, выколотка, штамповка, лужение. СИХМЗ.

Общие виды до реставрации

Главная задача, поставленная на реставрационном совете, — укрепление эмалевого слоя, исправление деформаций, удаление загрязнений и коррозии, а также консервация предметов.

В 2012 году совместно с сотрудниками отдела научной реставрации произведений из металла ГОСНИИР была определена основная методика реставрации предметов из медных сплавов, полностью покрытых эмалью и имеющих серебряные вставки, покрытые цветной прозрачной эмалью, которая успешно применялась при выполнении реставрационных работ с некоторыми индивидуальными доработками применительно к каждому предмету.

Ил. 9.

Икона «Распятие». Великий Устюг или Сольвычегодск (?). XVIII в.

Медный сплав, эмаль опаковая, транспарентная, выколотка, штамповка, серебрение. 22,5 × 22,7 см. СИХМЗ. Общий вид до реставрации

Общие реставрационные мероприятия включали в себя удаление загрязнений различного происхождения, пыли, в том числе воска. Загрязнения удалялись промывкой памятников в теплой воде с добавлением поверхностно-активного вещества (ПАВ) и применением мягких щетинных щеток. Воск удалялся очищенным бензином «Калоша», толстые слои из свечников изначально — нагревом техническим феном (в свечник укладывался ватный тампон, происходил нагрев свечника, и расправленный воск впитывался в вату), затем остатки удалялись бензином. Также для удаления загрязнений использовался 5 – 10% раствор сульфаминовой кислоты, которая практически не взаимодействует с эмалью, но хорошо удаляет загрязнения из трещин эмали и растворяет продукты коррозии ( ил. 10 ).

Удаление коррозии производилось разными способами и растворами: компрессами на очаг коррозии с 15% раствором Трилона Б, ватными тампонами, смоченными в 5% растворе ортофосфорной кислоты; этот способ хорошо себя зарекомендовал, так как кислота не является окислителем, не воздействует на медь и эмаль. Кроме того, использовался 10% раствор сульфаминовой кислоты. После работы с кислотами предметы тщательно промывались в проточной воде, затем на 10 – 15 минут замачивались в растворе пищевой соды, затем промывались в дистиллированной воде ( ил. 11 ).

Укрепление эмали проходило на разных предметах в разной последовательности. Там, где эмаль имела отслоения, укрепления проходили до удаления загрязнений, в остальных случаях — после основных расчисток и удаления коррозии. В качестве укрепляющего состава использовался Paraloid B-72 на ацетоне.

Ил. 10 (сверху).

Лампады. Общий вид и фрагменты до и после расчистки от загрязнений

Ил. 11 (снизу).

Лампады. Фрагменты до и после удаления коррозии

Серебряные накладки расчищались чистящим средством «Флюрин» с последующей промывкой в дистиллированной воде.

Самым сложным процессом в реставрации таких предметов является исправление деформаций. Механические нагрузки на металл, покрытый эмалью, могли привести к разрушению эмалевого слоя, его отслоению или растрескиванию. Для сохранения покрытия применялись следующие мероприятия: перед исправлением деформации металла укреплялись края сколов 15% раствором Paraloid B-72, затем на поверхности вокруг деформированного участка выполнялась профзаклей-ка микалентной бумагой, пропитанной слабым раствором Paraloid B-72. Иногда вместо профзаклейки использовали простой строительный бумажный скотч. Затем вручную последовательным давлением (без ударов), применяя деревянные чеканы, исправлялись деформации, на краях корпуса для выравнивания металла использовались плоскогубцы, концы которых были несколько раз обернуты бумажным скотчем. Затем скотч или профзаклейка удалялись ( ил. 12, 13 ).

Ил. 12.

Лампады. Фрагмент, нижняя часть до и после исправления деформаций

Завершающий этап в работе над такими предметами — консервация. Тут применялся 5% раствор Paraloid B-72 по всей поверхности ( ил. 14, 15 ).

Таким образом, были отреставрированы все предметы из медных сплавов, покрытые эмалью с серебряными накладками, хранящиеся в Сольвычегодском музее-заповеднике. Дальнейшее наблюдение за предметами не выявило никаких изменений после реставрации, предметы находятся в стабильном состоянии.

Ил. 13.

Лампада. Фрагмент, свечник до и после исправления деформаций

Ил. 14.

Икона «Распятие». Великий Устюг или Сольвычегодск (?).

XVIII в. Медный сплав, эмаль опаковая, транспарентная, выколотка, штамповка, серебрение.

22,5 × 22,7 см. СИХМЗ . Общий вид до и после реставрации

Ил. 15.

Лампада. Великий Устюг или Сольвычегодск (?) XVIII в. Медный сплав, эмаль опаковая, транспарентная, выколотка, штамповка, серебрение.

22 ×21,5 см. СИХМЗ . Общий вид до и после реставрации