Опыт изучения структурных и магнитных свойств железистых кварцитов Южно-Корпангского участка Костомукшского рудного поля

Автор: Белашев Борис Залманович, Горьковец Валентин Яковлевич, Раевская Марианна Борисовна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 8 (129) т.1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Свойства железистых кварцитов Южно-Корпангского участка Костомукшского рудного поля изучены с применением современных физических методов минералогического анализа. В магнетите железистых кварцитов выявлены трещины, вызывающие его переизмельчение при дроблении. Установлен состав примесей магнетита. Показано, что наиболее чистыми являются руды заключительных стадий прогрессивного метаморфизма.

Железистые кварциты, магнетит, рентгенофазовый анализ, температура кюри, ягр-спектроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/14750325

IDR: 14750325 | УДК: 553.311(470.22)

Текст научной статьи Опыт изучения структурных и магнитных свойств железистых кварцитов Южно-Корпангского участка Костомукшского рудного поля

Изучение структурных и магнитных свойств железистых кварцитов Южно-Корпангского участка Костомукшского рудного поля предпринято в связи с его разработкой и использованием руды в качестве сырья Костомукшского обогатительного комбината. Качество сырья определяет режимы обогащения руд и производства окатышей. Для оптимизации режимов необходима предварительная характеристика руд.

Реконструировать процесс рудообразования и оценить качество сырья оказалось возможным благодаря свойствам магнетита – минерала с высокой изоморфной емкостью, чувствительного к условиям минералообразования.

Железистые кварциты изучали с применением современных физических методов анализа вещества. По результатам изучения свойств железистых кварцитов выделены зоны с повышенным содержанием магнетита.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Железорудные месторождения Костомукшского рудного района сложены метаморфизованными осадочными комплексами позднего архея гимольской серии возрастом 2,85–2,75 млрд лет. Рудные зоны месторожде ний представ лены те

лами магнетитовых кварцитов в ассоциации со слюдистыми и углеродсодержащими сланцами [4]. Железные руды являются химически чистыми метаморфизированными осадками, на 95 % состоящими из кварца и магнетита (SiO2 – 40– 50 %, Fe O – 30–45 %) с содержанием оксидов Al2O3 – 13 %4; MgO – 1,5 %; CaO – 1,5 %; Na2O – 0,4 %, K2O – 0,1 %, сульфидной серы – менее 1 %, фосфора – 0,07 % и крайне незначительными концентрациями рассеянных элементов. В состав магнетитовых кварцитов входят магнетит, менее 1 % гематита и силикатные минералы: биотит, амфиболы, пироксен, гранат. Вмещающими магнетитовые кварциты породами являются слюдистые сланцы – метаморфизированные песчаники и глинистые осадки флишевого типа, чередующиеся с железистыми кварцитами, содержащие до 63 % кремнезема (SiO2 ), до 15 % глинозема (Al2O3), до 2,5 % CaO и MgO; содержание серы (S) – 0,02 %, фосфора (Р) – 0,03 %, рассеянных элементов (Cu, Co, N, Cr, Sr, Ba и т. д.) – менее 10-2–10-4 %. Секущепластовый силл представлен риодацитовой породой – геллефлинтой с содержанием кремнезема (SiO2 – 70 %), глинозема (Al2O3 – 20 %), окиси железа (Fe2O3 + FeO – 1–3 %), MgO и CaO 2,5–3,0 %; Na2O до 5 %, K2O до 1,5 %, с незначительными содержаниями серы и фосфора.

Формула стехиометрического магнетита – Fe2+Fe3+2O4. Магнетит представлен кристаллами плотностью 4,8–5,3 г/см3, твердостью 5,5–6,0 по шкале Мооса, микротвердостью 535–695 кг/мм2. Интервал температур плавления магнетита составляет 1591-1597 °С.

Метаморфизму железистых кварцитов отвечает эпидот-амфиболитовая фация (нагрев до 550 ° С) и амфиболитовая фация (нагрев 650-700 ° С). Оказывая влияние на химизм магнетита, метаморфизм меняет в нем содержание примесей. В условиях высокой амфиболитовой фации метаморфизма повышается содержание титана, ванадия, магния и уменьшается содержание германия. Метасоматические процессы формируют богатые руды [3].

Эволюцию железистых кварцитов прослеживают по составу и текстуре руд, содержанию, размерам, форме и состоянию кристаллов магнетита. Исходный тонкополосчатый мелкозернистый кварцит содержит мелкие кристаллы низкотемпературного магнетита, кристаллы грюнерита, биотита и кварца. В тонкокристаллическом сегреционном кварците с повышением температуры и давления полосчатость исчезает, магнетит перекристаллизуется в мелкие, до 0,5 мм, кристаллы. На заключительной стадии образуется раскристаллизованный железистый кварцит с крупными (1–2 см) кристаллами магнетита. Метасоматические пятнистые кварциты содержат большое количество мелких кристаллов магнетита [5]. В табл. 1 дана характеристика отобранных проб.

Таблица 1

Описание проб

|

№ |

Проба |

Качественная характеристика руд |

|

1 |

577-3 |

Средние руды. Слоистый грюнерит-магнетитовый кварцит с биотитом. Мелкие зерна магнетита |

|

2 |

577-6 |

|

|

3 |

585-2 |

Средние руды. Биотит-магнетитовый кварцит с амфиболом. Магнетит перекристаллизован. Размер зерен до 0,5 мм |

|

4 |

685-3 |

|

|

5 |

605-31 |

Биотит-грюнерит-магнетитовый кварцит |

|

6 |

605-33 |

|

|

7 |

605-33а |

Богатая руда. Магнетитовый кварцит. Магнетит перекристаллизован |

|

8 |

605-35 |

Пятнистый мелкозернистый магнетитовый кварцит |

|

9 |

683-4 |

Бедная руда. Грюнерит-магнетитовые кварциты. Мелкие зерна |

|

10 |

689-4 |

Богатая руда. Метасоматический магнетитовый кварцит с жилками микроклинового гранита. Мелкие зерна магнетита |

|

11 |

689-5 |

|

|

12 |

699-5 |

Бедная руда. Тонкослоистый магнетитовый кварцит |

|

13 |

12 |

Богатая руда. Амфибол-магнетитовый кварцит |

|

14 |

12-1 |

|

|

15 |

12-1г |

Из морфоструктурных разновидностей магнетита выделяют гомогенный магнетит, форми- рующий субидиоморфные зерна без включений, и пойкилитовый магнетит с ксеноморфными зернами включений преимущественно кварца, биотита, амфибола, реже пирротина. Помимо минеральных примесей магнетит содержит изоморфные примеси – катионы магния, кальция, алюминия, других элементов, частично замещающие железо в кристаллической решетке. Изоморфные примеси отражают геохимические условия образования и преобразования магнетита [7].

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пробы железистых кварцитов отбирали на выбранных по геологическим признакам площадках Южно-Корпангского участка и из керна скважин. Пробы с № 12, 12-1, 12-1г были отобраны на Корпангском месторождении.

Из отобранных образцов изготовляли шлифы. Образцы дробили и из порошков мокрой магнитной сепарацией выделяли фракции магнетита. У полученных фракций магнетита измеряли магнитную восприимчивость каппометром «КТ-5».

При изучении свойств железистых кварцитов и входящего в них магнетита применяли электронно-зондовую микроскопию, рентгенографический фазовый анализ, ЯГР-спектро-скопию, термический анализ.

Вещественный состав шлифов проб анализировали с помощью микроскопа «Vega LSH» и анализатора «Inca Energy 350». Данные о примесях и параметрах элементарной ячейки магнетита получали обработкой рентгенограмм, зарегистрированных на рентгеновском дифрактометре «ARLXTRA» с использованием Cu Kl-излучения. Дифрактограммы проб порошков (0,05–0,07 мм) магнетитов получали в диапазоне углов 2 0 = 0-90 ° и обрабатывали программой «Siroguant». Мессбауэровскую (ЯГР) спектроскопию применяли для получения оценки соотношения катионов двух- и трехвалентного железа в магнетите и сведений об их распределении по структурным позициям. Спектры порошков магнетитов (0,05–0,07 мм) регистрировали в 512 каналах спектрометра «Ms-1104 Em» с источником 57Co в матрице родия при комнатной температуре. Их обработку вели по программе «Univem Ms», используя в качестве критерия разложения спектра на компоненты параметр (min х2 ), оценивающий приближение экспериментального и модельного спектров. Изомерный химический сдвиг рассчитывали относительно a -Fe [6].

Термический анализ порошковых образцов навеской 50–70 мг проводили в атмосфере аргона в диапазоне 20-700 ° С на установке STA 449 C с ячейкой, находящейся в магнитном поле. Температуру Кюри определяли по эндотермическому эффекту на кривой дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и скачку потерь массы на термогравиметрической (ТГ) кривой.

РЕЗУЛЬТАТЫ

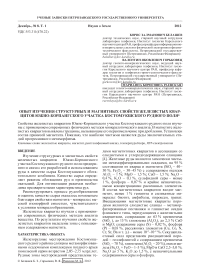

Примеры микроизображений железистых кварцитов приведены на рис. 1. Изображения строки отвечают выбранной пробе железистых кварцитов. Столбцы дают изображения железистых кварцитов при разных увеличениях. Первый столбец отражает изменение текстуры железистых кварцитов. Второй столбец дает сведения о содержании, форме и размерах кристаллов магнетита. Третий столбец показывает расположение магнетитовых и силикатных компонентов руды. Четвертый столбец представляет полученные с высоким увеличением изображения акцессорных образований монацита, паризита, оксида вольфрама, халькопирита. В шлифах также обнаружены циркон, галенит, торид, пирротин, сфалерит, сплав никеля и железа. На рис. 1к, о видна сеть трещин в кристаллах магнетита.

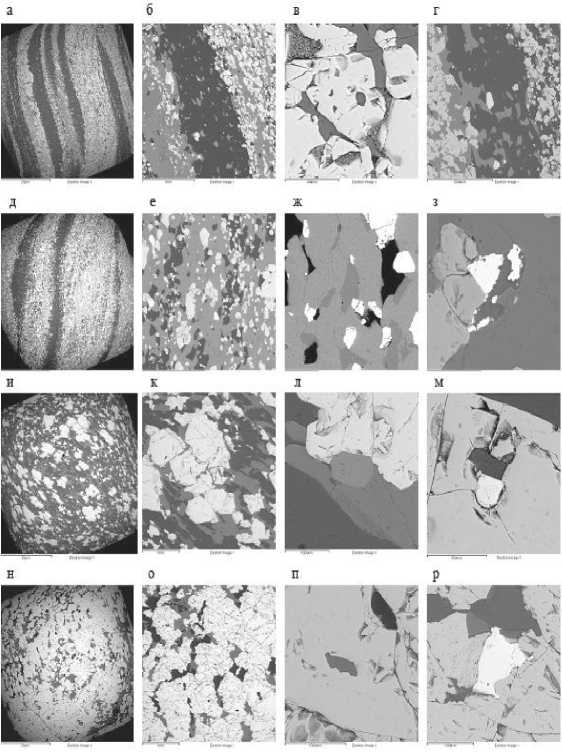

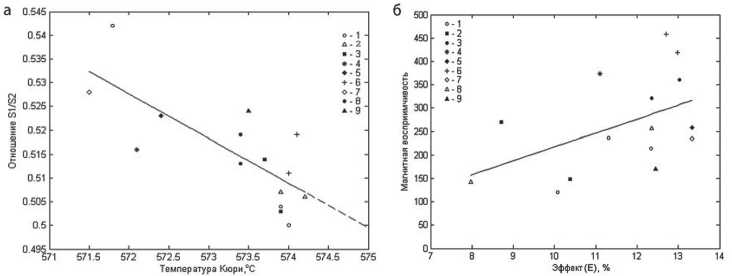

Рентгенограммы образцов проб 12-1г и 689-5 даны на рис. 2, а результаты фазового анализа и определения параметров элементарной ячейки – в табл. 2.

Рис. 1. Микрозондовые изображения шлифов железистых кварцитов проб 577-6 (а–г), 683-4 (д–з), 685-2 (и–м), 689-4 (н–р)

°

Рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы проб 12-1г (а) и 689-5 (б)

Таблица 2

Параметры элементарной ячейки и состав примесей магнетита

|

№ |

Проба |

а ± ∆а, нм |

V, нм3 |

Минеральные примеси |

|

1 |

12 |

0,83962 ± 0,00002 |

0,59190 |

Кварц |

|

2 |

12-1 |

0,83958 ± 0,00003 |

0,59181 |

Кварц, амфибол |

|

3 |

12-1г |

0,83958 ± 0,00004 |

0,59182 |

Кварц, амфибол |

|

4 |

605-31 |

0,83962 ± 0,00002 |

0,59191 |

Кварц |

|

5 |

605-35 |

0,83970 ± 0,00001 |

0,59206 |

Кварц |

|

6 |

683-4 |

0,83963 ± 0,00001 |

0,59192 |

Кварц |

|

7 |

605-33 |

0,83982 ± 0,00002 |

0,59231 |

– |

|

8 |

605-33а |

0,83962 ± 0,00002 |

0,59191 |

– |

|

9 |

585-2 |

0,83976 ± 0,00002 |

0,59219 |

Кварц |

|

10 |

685-3 |

0,83977 ± 0,00002 |

0,59221 |

Кварц |

|

11 |

689-4 |

0,83973 ± 0,00001 |

0,59214 |

Кварц |

|

12 |

689-5 |

0,83963 ± 0,00002 |

0,59192 |

– |

|

13 |

577-3 |

0,83973 ± 0,00001 |

0,59212 |

Кварц |

|

14 |

577-6 |

0,83997 ± 0,00002 |

0,59236 |

Кварц |

|

15 |

699-5 |

0,83976 ± 0,00002 |

0,59221 |

Кварц |

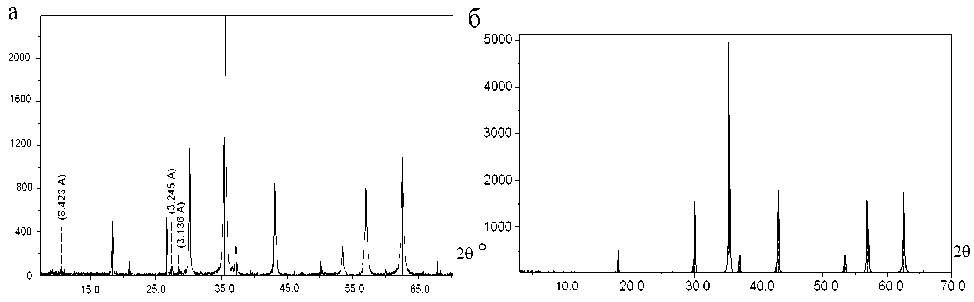

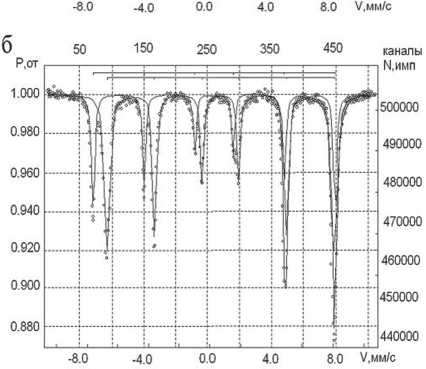

Пример мессбауэровских спектров магнетита дает рис. 3, на котором приведены ЯГР-спектры образцов проб 577-6 и 689-4 и результаты их раз- ложения на компоненты.

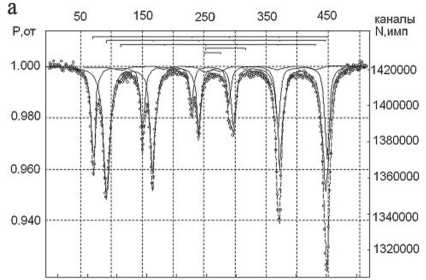

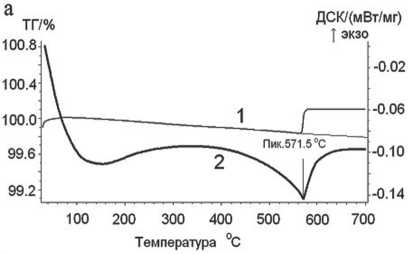

Результаты ЯГР-спектроскопии и термического анализа сведены в табл. 3. На рис. 4 даны кривые ДСК и ТГ образцов магнетита проб 683-4 (а) и 577-3 (б) с крайними значениями температуры Кюри.

Рис. 3. ЯГР-спектры образцов проб 577-6 (а) и 689-4 (б), их разложение на компоненты

Рис. 4. Кривые термического анализа ТГ (1) и ДСК (2) для оценки температуры Кюри образцов магнетита проб 683-4 (а) и 577-3 (б)

ОБСУЖДЕНИЕ

Микроизображения на рис. 1 наглядно отражают эволюционные преобразования железистых кварцитов при метаморфизме. Процесс эволюции железистых кварцитов связан с перекристаллизацией, в ходе которой железосодержащий силикатный минерал грюнерит заменяется роговой обманкой. При перекристаллизации исчезает характерная для исходных железистых кварцитов полосчатость, магнетит очищается от примесей. При быстрой закалке образуются мелкие кристаллы магнетита. Кристаллы магнетита заключительных этапов прогрессивного метаморфизма становятся более однородными (рис. 1п).

Характерным элементом части крупных кристаллов магнетита являются секущие их трещины (рис. 1к, о). Трещины могут приводить к переизмельчению кристаллов и потерям магнетита в процессе дробления.

По структурным свойствам рудообразующий минерал железистых кварцитов магнетит принадлежит к группе сложных окислов Fe2+Fe3+2О4 со структурой обращенной шпинели пространственной группы Fd3m, на одну элементарную ячейку которой приходится 8 формульных единиц. Находящиеся в узлах ГЦК решетки анионы кислорода образуют плотную кубическую трехслойную упаковку. Катионы железа частично заполняют междоузлия. В реальных кристаллах магнетита анионы кислорода смещены из идеальных позиций в направлении [111] [7]. При этом по сравнению с идеальной решеткой тетраэдрические пустоты увеличены, а октаэдрические – уменьшены.

Таблица 3

ЯГР-характеристики и температура Кюри образцов магнетита

|

№ |

Проба |

Температура Кюри, °С |

Отношение S1/S2 |

Эффект, % |

χ ⋅ 10-5, м3/кг |

Железосодержащие фазы и распределение железа по фазам, % |

|

1 |

577-3 |

574,2 |

0,506 |

12,348 |

236 ± 19 |

Mgt 99,2 %; Fe2+ силиката 0,8 % |

|

2 |

577-6 |

573,9 |

0,507 |

7,975 |

120 ± 19 |

Mgt 97,8 %; Fe2+ силиката 0,8 % Fe3+ парамагнитной фазы 1,8 % |

|

3 |

585-2 |

573,7 |

0,514 |

10,373 |

214 ± 27 |

Mgt 100 % |

|

4 |

685-3 |

573,9 |

0,503 |

8,706 |

149 ± 14 |

Mgt 98,3%; Гетит? – 1,7% |

|

5 |

605-31 |

572,1 |

0,516 |

11,102 |

270 ± 18 |

Mgt 100 % |

|

6 |

605-33 |

573,4 |

0,519 |

13,033 |

360 ± 26 |

Mgt 99,8 %; Fe2+силиката 0,2 % |

|

7 |

605-33а |

573,4 |

0,513 |

12,351 |

321 ± 17 |

Mgt 100 % |

|

8 |

605-35 |

572,4 |

0,523 |

13,329 |

373 ± 13 |

Mgt 100 % |

|

9 |

683-4 |

571,5 |

0,528 |

13,338 |

258 ± 8 |

Mgt 100 % |

|

10 |

689-4 |

574,0 |

0,511 |

12,710 |

458 ± 33 |

Mgt 100 % |

|

11 |

689-5 |

574,1 |

0,519 |

12,978 |

419 ± 20 |

Mgt 100 % |

|

12 |

699-5 |

573,5 |

0,524 |

12,450 |

235 ± 10 |

Mgt 100 % |

|

13 |

12 |

574,0 |

0,500 |

11,302 |

256 ± 17 |

Mgt 100 % |

|

14 |

12-1 |

573,9 |

0,504 |

10,081 |

142 ± 28 |

Mgt 100 % |

|

15 |

12-1г |

571,8 |

0,542 |

12,337 |

170 ± 10 |

Mgt 99,0 %; Fe2+силиката 0,3 % Fe3+ не идентифицировано 0,7 % |

Наличие минеральных силикатных примесей магнетита определяют по появлению в ЯГР-спектрах отдельных дублетов. Примеси с магнитным порядком дают характерные секстеты. В рентгенограммах магнетита минеральные примеси идентифицируют по дополнительным рефлексам.

В спектрах проб 577-3 и 605-33 (табл. 3) помимо секстетов С1 и С2 обнаружены дублеты Fe2+, принадлежащие силикатным минералам с содержанием 0,8 и 0,2 % [6]. В пробах 577-6, 12-1г вместе с Fe2+силикатной фазой (0,4 и 0,3 %) присутствует Fe3+фаза, отнесенная к тонкодисперсному суперпарамагнитному оксиду железа, с содержанием соответственно 1,8 и 0,7 %. В пробе 685-3 возможна примесь гетита на уровне ошибки определения. Остальные образцы представлены магнетитом с содержанием железа 100 %.

Сравнение этих данных с данными рентгенофазового анализа (табл. 2) показывает различия в составе определяемых механических примесей магнетита. Тот факт, что ЯГР-анализ дает малое количество примесей, связан с информативностью метода лишь для железосодержащих минералов. ЯГР-спектроскопия чувствует амфибол, но не кварц. В этом отношении рентгенофазовый анализ универсален. Согласно его результатам, лишь немногие пробы магнетита являются чистыми, не содержащими минеральных примесей. Метод ЯГР-спектроскопии дает количественную оценку содержания примеси по площади под графиком соответствующей компоненты модельного спектра. По его оценке (табл. 3), содержание магнетита в исследуемых образцах составляет 98–100 %.

Что касается непосредственно магнетита, его структурные характеристики, полученные в результате применения этих методов, являются в основном стандартными. На рентгенограммах магнетита все основные рефлексы отвечают магнетиту. Из результатов ЯГР-спектроскопии следует, что по изомерному химическому сдвигу Is, квадраупольному расщеплению Qs и магнитному полю H на ядрах Fe57 компоненты спектра также соответствуют магнетиту. Секстет С1 с Is = 0,26 мм/с, Qs = 0,00 мм/с и H = 488 кЭ дают ионы Fe3+ в тетраэдрической координации (тетраэдрической позиции А). Секстет С2 (Is = 0,67 мм/с, Qs = 0,00 мм/с и H = 457 кЭ) обусловлен связанными электронным обменом ионами Fe2+ и Fe3+ в октаэдрической позиции (B). Нулевое квадраупольное расщепление секстетов характерно для минералов с кубической структурой. Наличие электронного обмена подтверждает среднее значение изомерного сдвига между ионами Fe2+ и Fe3+ [2].

Причиной отклонения параметров кристаллической ячейки магнетита от нормы 8,396А [7] (табл. 2) считают изоморфные катионы, отличающиеся по радиусам от катионов железа. Распространенными изоморфными ионами являются Mg, Al, Ca. Замещение иона железа катионом с меньшим радиусом ведет к уменьшению объема элементарной ячейки, а замещение ионом большего радиуса – к увеличению этого объема.

По отношению площадей секстетов S1/S2 судят о соотношении заселенностей позиций А и В. Для кубической структуры магнетита расчетное соотношение равно 0,5. У стехиометрического магнетита реальное отношение лежит в диапазоне 0,49–0,52, что обусловлено чуть большей величиной резонансного эффекта для тетраэдрических ионов железа [8]. Для пробы 689-4 отношение площадей секстетов составляет 0,511. Исследуемый магнетит можно считать чистым, не содержащим заметного количества изоморфных примесей.

Отклонение параметра S1/S2 от приведенных значений дает основание говорить о наличии изоморфных примесей и определять валентность замещающего элемента. Замещение ионов Fe3+ в октаэдрической позиции ионами Ме3+ приводит к выводу из электронного обмена части ионов Fe2+ (В), дающих самостоятельный секстет с меньшим полем на ядрах Fe57, чем поле от ионов железа октаэдрической позиции. Замещение ионов Fe2+ ионами Ме2+ приводит к выводу из обмена ионов Fe3+, которые дают свой секстет, накладывающийся на секстет тетраэдрических ионов Fe2+. Оценки значений температуры Кюри (Тс), как и отношения S1/S2, свидетельствуют об отсутствии в образцах магнетита изоморфных примесей. При ошибке определения Тс 1° отклонения от нормы 575° имеют лишь пробы 683-4, 12-1г, 605-31 и 605-35.

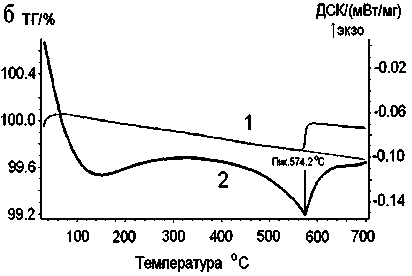

Рис. 5 построен по данным табл. 3 и результатам расчета линейных регрессионных зависимостей температуры Кюри и отношения S1/S2, эффекта (Е) и магнитной восприимчивости % .

Экстраполяция зависимости S1/S2 = -0,0094Тс + 5,8954 (рис. 5а) к известному для стехиометрического магнетита и его чистых природных разновидностей значению температуры Кюри Тс = 575 ° С дает значение S 1 /S 2 = 0,4995, близкое к теоретическому 0,5.

Зависимость на рис. 5б указывает на связь случайных величин эффекта – площади под ЯГР-спектром и магнитной восприимчивости магнетитов х

Рис. 5. Графики регрессии S 1 /S 2 = -0,0094 Тс + 5,8954 (а) и х = 29,6653Е-79,5346 (б): 1 - пробы 12,12-1,12-1г; 2 - 577-3,577-6; 3 – 585-2, 685-3; 4 – 605-31, 5 – 605-35; 6 – 689-4; 689-5; 7 – 683-4; 8 – 605-33, 605-33а; 9 – 699-5

ВЫВОДЫ

-

1. Образцы железистых кварцитов отбирали в соответствии с реконструкцией рудообразующих процессов на исследуемом участке Костомукшского рудного поля.

-

2. Выявлены текстурные особенности и акцессорные соединения железистых кварцитов. В магнетите обнаружены трещины, вызывающие его переизмельчение и потери в процессе дробления.

-

3. Установлен состав минеральных примесей в магнетитах. Продемонстрировано влияние изоморфных примесей на объем элементарной ячейки и значение температуры Кюри.

-

4. Наиболее чистыми оказались руды пятнистой текстуры с крупными кристаллами магнетита. Пробы магнетитов этих руд имеют высокие значения магнитной восприимчивости, близкое к 0,5 отношение S1/S2 и температуру Кюри, приближающуюся к 575 ° С.

* Работа выполнена при поддержке АОО «Карельский окатыш» и Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

Список литературы Опыт изучения структурных и магнитных свойств железистых кварцитов Южно-Корпангского участка Костомукшского рудного поля

- Бенкрофт Г., Меддок Р., Барнс Р. Применение эффекта Мессбауэра к минералогии силикатов. 1. Силикаты железа с известной структурой//Физика минералов. М.: Мир, 1971. С. 179-204.

- Гапеев А. К., Гендлер Т. С., Ку зьмин Р. Н. и др. Исследование мессбауэровских спектров ферритов-шпинелей системы Fe3-хMgхO4//Кристаллография. 1972. Т. 17. Вып. 1. С. 141-145.

- Горьковец В. Я., Раевская М. Б. Геология и рудоносность геологических формаций Костомукшского рудного района//Крупные и суперкрупные месторождения: закономерности размещения и условия образования/Под ред. Д. В. Рундквиста. М.: ИГЕМ РАН, 2004. С. 95-109.

- Горьковец В. Я., Раевская М. Б., Белоусов Е. Ф., Инина К. А. Геология и металлогения района Костомукшского железорудного месторождения. Петрозаводск: Карелия, 1981. 143 с.

- Железисто-кремниевые формации докембрия европейской части СССР//Минералогия/Отв. ред. Б. И. Пирогов. Киев: Наукова думка, 1989. 168 с.

- Коровушкин В. В. ЯГР-спектроскопия в практике геолого-минералогических работ (Лабораторные и технологические исследования минерального сырья: Обзор). М.: АО «Геоинформмарк», 1993. 39 с.

- Мошкина Е. В., Раевская М. Б., Репникова Е. Ф., Фофанов А. Д. Уточнение структуры магнетитов Костомукшского железорудного месторождения методом полнопрофильного анализа//Материалы IХ молодежной конференции, посвященной памяти К. О. Кратца «Геология и экология Фенноскандии, северо-запада и центра России». Петрозаводск, 2002. С. 130-133.

- Menil F. Systematic trends of 57Fe Mossbauer isomer shifts in (FeOn) and (FeFn) polyhedra. Evidence of new correlation between the isomer shifts and the inductive effect of the competing bond T-X (-Fe) (where X is O or F and T element with positive charge)//J. Phys. and Chem. Solids. 1985. Vol. 46. № 7. P. 763-789.