Опыт эколого-популяционного анализа микрогемипопуляций партенит трематод

Автор: Ишкулов Дмитрий Геннадиевич, Ишкулова Татьяна Геннадьевна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Краткое сообщение

Статья в выпуске: 2 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

В ходе проведения комплексных паразитологических исследований выполнен анализ популяционной структуры плоских паразитических червей вида Himasthla larina (Trematoda: Echinostomatidae). Показано, что формирование численной и размерной структуры популяции представителей данного вида напрямую связано с размерами и массой их первого промежуточного хозяина - моллюсков рода Littorina. Установлено, что при незначительных значениях показателя интенсивности инвазии увеличение размера паразитических организмов происходит одновременно с увеличением их численности независимо от массы и размера моллюска. С возрастанием данного показателя увеличение их размеров может идти только параллельно с увеличением массы хозяина, в дальнейшем мы наблюдаем обратную связь между размерами и количеством паразитов. На основании проведенных исследований сделан вывод, что формирование популяций партенит трематод подчиняется тем же законам, что и формирование популяций свободноживущих организмов.

Паразит, популяция

Короткий адрес: https://sciup.org/142220020

IDR: 142220020 | УДК: 576.895.122 | DOI: 10.21443/1560-9278-2019-22-2-288-291

Текст научной статьи Опыт эколого-популяционного анализа микрогемипопуляций партенит трематод

*Мурманский морской биологический институт, г. Мурманск, Россия; ORCID: , e-mail:

В популяционной биологии экологический подход означает выяснение связей популяции в качестве целостной системы с внешними (по отношению к популяции) факторами – как биотическими, так и абиотическими (Яблоков, 1987). Однако при исследовании природных популяций мы зачастую сталкиваемся с тем, что даже численность популяции только в исключительно редких случаях удается установить напрямую – простым подсчетом. То же касается и изучения других параметров популяций: демографическая структура, скорость популяционного роста, плотность, биомасса и т. д.

Большинство подобных проблем снимается, если объектом исследований являются либо искусственная популяция (например микроорганизмов) in vitro, либо микропопуляция. По В. Н. Беклемишеву (1970), популяциям и субпопуляциям свойственен один общий признак – местом их обитания являются строго определенные биотопы. В отличие от них микропопуляции занимают микробиотопы. Согласно В. Н. Беклемишеву (1970) микробиотопы представляют собой "не части земной поверхности, а находящиеся на этой поверхности или вблизи нее. Это могут быть помет и трупы животных, норы, гнезда, а в случае рассмотрения паразито-хозяинных систем – организмы хозяина". Микропопуляции, как и популяции, способны к самовоспроизводству.

Большинство паразитических организмов, в жизненном цикле которых присутствуют два и более хозяев, образуют гемипопуляции. Гемипопуляции формируются из особей отдельных фаз жизненного цикла. В случае если гемипопуляции способна к самовоспроизводству, то для ее описания предлагается термин "микрогемипопуляция". Цель нашей работы – показать возможность определения зависимости формирования структуры микрогемипопуляций паразитических организмов от населяемого ими биотопа – хозяина.

Материалы и методы

Объектом исследований были выбраны представители вида Himasthla larina. Их партеногенетические личинки – редии – паразитируют на литоральных гастроподах рода Littorina (Ишкулов и др., 1998). Выбор именно этой паразито-хозяинной системы обусловлен следующими причинами:

-

1. Как показали данные предыдущих исследований, численность редий этого вида, паразитирующих в одном моллюске, может колебаться от нескольких десятков до нескольких сотен экземпляров.

-

2. Редии этой группы трематод являются гистиофагами, т. е. питаются непосредственно тканями моллюска, не оказывая на последнего патогенного влияния, приводящего к его смерти.

-

3. Зараженность моллюсков рода Littorina редиями химастлин не изменяет скорость роста организма-хозяина, в отличие от ряда других паразито-хозяинных систем (Дружков, 1990; Sousa, 1990).

Материал для исследований отбирали на побережье Кольского п-ова, в районе губы Ярнышная (Восточный Мурман, Баренцево море). Моллюсков L. saxatilis собирали со среднего горизонта литорали, с поверхности обнажающихся во время отлива камней. Паразитологическое обследование производилось по стандартным методикам (Галактионов и др., 1988). У моллюсков, зараженных редиями химастлин, определяли вес и среднюю длину паразитов, производили тотальный подсчет численности микрогемипопуляций.

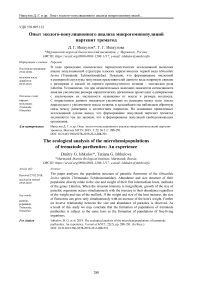

Все собранные данные обработаны с помощью программы Golden Software Surfer 7.0. Итоги обработки представлены на рисунке.

Рис. Зависимость между массой моллюска (М, г), количеством редий (^) и их средней длиной (L, мм) (пояснения в тексте)

Fig. The relationship between the mollusk weight (M, g), the number of redies (^), and their average length (L, mm) (explanations in the text)

Результаты и обсуждение

С точки зрения классической экологии для многих микропопуляций, и, прежде всего, для микропопуляций паразитических организмов, биотоп, в котором они обитают (микробиотоп), одновременно является и ресурсом.

Таким образом, для партеногенетических стадий трематод биотопом и одновременно ресурсом будет их первый промежуточный хозяин, в роли которого в подавляющем большинстве случаев выступает брюхоногий моллюск. Причем в тех случаях, когда паразитические организмы не оказывают на хозяина патогенного воздействия, приводящего к его гибели, речь идет о ресурсе возобновляемом. Следовательно, чтобы скорость использования ресурса не превысила скорость его возобновления, должны существовать механизмы, ее регулирующие. Таким образом, условия, при которых в моллюске может существовать микрогемипопуляция редий, описываются формулой (1):

Кпотр. < Квоз., (1)

где Кпотр. - скорость использования (потребления) ресурса; Квоз. - скорость его возобновления.

В свою очередь, скорость использования ресурса будет напрямую связана с количеством паразитов и их размерами (2):

Кпотр. = j(N; L), (2)

где N - численность, L - средний размер организмов в популяции. Понятно, что последние два показателя определяют общую биомассу популяции.

Следовательно, логично предположить, что при увеличении численности группировки паразита в организме хозяина должно происходить уменьшение их размеров, что в конечном итоге будет приводить к стабилизации общей биомассы микрогемипопуляции.

Если обратиться к рисунку, то на полученной нами модели можно выделить три области, определяющие условия формирования микрогемипопуляций. В микрогемипопуляциях, где число редий менее 130 экземпляров (область А), соматический рост происходит одновременно с увеличением численности и не зависит от размера моллюска. В случае когда в моллюске содержится от 150–250 редий (область В), увеличение их размера происходит только с увеличением массы хозяина. При дальнейшем количественном росте микрогемипопуляций химастлин (область С) наблюдается обратная связь между размером редий и их количеством.

Причинами такого разделения послужили следующие факторы. В популяциях первой области количество редий невелико, и насыщение микробиотопа не произошло. Следовательно, существует потенциал как для увеличения численности организмов, так и их размеров. Именно в этот момент происходит резкое нарастание биомассы паразитов в хозяине. Данный случай может быть описан формулой (3):

Кпотр. < Квоз. (3)

По мере увеличения числа редий за счет партеногенеза происходит насыщение биотопа; и их размер и, соответственно, биомасса микрогемипопуляции может возрастать только с увеличением массы моллюска, т. е. с увеличением емкости биотопа (область В).

При превышении пороговой численности в 250–300 редий в одном моллюске (область С) мы наблюдаем обратную зависимость между численностью и размерами паразитов. Именно благодаря этому происходит стабилизация биомассы паразитической микрогемипопуляции, которая приводит к снижению патогенного влияния на хозяина и позволяет не превысить скорость использования ресурса.

Заключение

Исследования показывают, что в паразито-хозяинных системах существуют механизмы, регулирующие общую биомассу паразитического компонента за счет обратной зависимости между численностью паразитов и их размерами, т. е. на популяционном уровне.

Таким образом, формирование микрогемипопуляций партенит трематод в целом подчиняется тем же законам, что и популяции свободноживущих организмов.

Работа выполнена в рамках фундаментальных научных исследований государственного задания ММБИ КНЦ РАН по следующим темам: "Паразиты в экосистемах северных морей: видовой состав, распределения, взаимоотношения с хозяевами" № в ГЗ 0228-2019-0002, № госрегистрации 01 2013 66844 "Особенности организации арктических планктонных сообществ в условиях современных климатических изменений" № в ГЗ 0228-2019-0003, № госрегистрации АААА-А-17-117052310083-5.

Список литературы Опыт эколого-популяционного анализа микрогемипопуляций партенит трематод

- Беклемишев В. Н. Биоценологические основы сравнительной паразитологии. М.: Наука, 1970. 502 с.

- Галактионов К. В., Марасаев С. Ф., Тимофеева С. В., Марасаева Е. Ф. Методы оценки паразитологической ситуации в прибрежье Баренцева моря: . Апатиты: Кол. фил. АН СССР, 1988. 46 с.

- Дружков Н. В. Статистический анализ размерной структуры популяции беломорской Hydrobia ulva (Pennant, 1777): распределение партенит трематод в популяции хозяина//Морфология и экология паразитов морских животных: . Апатиты, 1990. С. 52-61.

- Ишкулов Д. Г., Куклин В. В. К фауне химастлин Восточного Мурмана//Паразитология. 1998. Т. 32, вып. 1. С. 84-94.

- Яблоков А. В. Популяционная биология. М.: Высш. шк., 1987. 303 с.

- Sousa W. P. Spatial scale and the processes structuring a guild of larval trematode parasites//Parasite Communities: Patterns and Processes/eds.: G. Esch, A. Bush, J. Aho. London: Chapman & Hall, 1990. P. 41-67. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-009-0837-6.