Опыт эксплуатации солнечных батарей служебного модуля Международной космической станции

Автор: Зернов Александр Семенович, Николаев Вадим Дмитриевич

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов

Статья в выпуске: 1 (12), 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены полученные в тестах на орбите рабочие характеристики солнечных батарей служебного модуля Международной космической станции. Сравниваются раздельная и совместная работы панелей солнечных батарей, а также величины генерируемого тока при ориентации батарей «ребром» и «тылом» к Солнцу. Дана оценка увеличения генерируемого тока за счет подсветки подстилающей поверхностью Земли, описаны нештатные ситуации. Указаны колебания температуры на панелях солнечных батарей, показано изменение их эффективности за 15 лет эксплуатации на орбите. На основе результатов исследований створок солнечных батарей, возвращенных с орбитального комплекса «Мир», дан прогноз дальнейшего номинального изменения эффективности солнечных батарей служебного модуля до 2020 г.

Международная космическая станция, служебный модуль, солнечные батареи, генерируемый ток, опыт эксплуатации

Короткий адрес: https://sciup.org/14343504

IDR: 14343504 | УДК: 629.786.2.064.56

Текст научной статьи Опыт эксплуатации солнечных батарей служебного модуля Международной космической станции

Одним из определяющих факторов времени существования орбитальных станций является снижение эффективности солнечных батарей (СБ). Наращивание и замена СБ остаются наиболее сложными операциями на орбите.

Рассматривая эффективность СБ служебного модуля (СМ) Российского сегмента Международной космической станции (РС МКС), целесообразно провести сравнение с данными по СБ орбитального комплекса (ОК) «Мир». Пятнадцать лет совершенствования фотоэлектронных преобразователей (ФП) и конструкции существенно улучшили характеристики СБ орбитальных станций.

В настоящее время более перспективными (по удельной мощности) являются ФП, изготовленные из галлий-арсенидных гетероструктур (GaAs), но они имеют более высокую удельную массу и большую удельную стоимость, чем ФП на базе кремния (Si). Вместе с тем, нет и достаточного объема испытаний (GaAs) ФП на «низких» орбитах (менее 500 км) орбитальных станций в условиях постоянного термоциклирования (16 раз в сутки температура СБ меняется в диапазоне -45^+75 ° С) и при наличии заметной пылевой «атмосферы» вокруг станции. В связи с этим, на РС МКС и транспортных кораблях пока используются ФП на кремниевой основе.

ОК «Мир» заложил основы создания и развития многомодульных орбитальных станций [1]. В состав ОК входило шесть орбитальных модулей и два транспортных корабля. На ОК испытывалось семь типов СБ (всего 13 панелей), отличающихся конструкцией, в т. ч. четыре типа СБ (пять панелей), монтируемых на орбите. В двух СБ базового блока применялись ФП, изготовленные из галлий-арсенидных гетероструктур. Деградация этих СБ была наименьшей и составила ~3,6% в год. СБ других модулей имели кремниевые ФП, деградация которых достигала 7% в год в начале полета; после 50%-ного уменьшения мощности их деградация снижалась до 4% в год.

Внекорабельная деятельность экипажа по наращиванию мощности солнечных батарей — установка, монтаж, перенос и крепление приводов, инспекция — потребовала 14 выходов космонавтов в открытый космос.

В четырех выходах проводились работы по установке и снятию экспериментальных образцов элементов СБ, демонтажу фрагментов монтируемой СБ (МСБ) и СБ–дополнитель-ной для возврата на Землю.

В ходе эксплуатации и наращивания СБ были достигнуты суммарная мощность 30 кВт, суммарная емкость аккумуляторных батарей модулей — 2 200 А - ч, пиковое значение мощности системы энергопитания ОК «Мир» на освещенных участках орбиты достигало 65 кВт, а в тени Земли — 35 кВт.

Наземные испытания не могут в достаточной степени выявить причины деградации СБ. Возврат на Землю фрагментов батарей после длительной эксплуатации — обязательное условие их совершенствования.

В январе 1998 г. с ОК «Мир» были возвращены восемь створок МСБ базового блока после 10,5 лет пребывания в открытом космосе.

Анализ возвращенных фрагментов СБ, полученные материалы исследований были положены в основу разработок последующих батарей, а ряд методов исследований принят к немедленной реализации.

В настоящее время на МКС активно функционирует РС, основой которого является СМ. Сохранение эффективности СБ СМ является гарантией автономности РС МКС. Текущий контроль и прогноз эффективности СБ СМ во многом определяют планы эксплуатации РС и взаимодействие с другими сегментами МКС.

Солнечные батареи служебного модуля Международной космической станции

Разработка РС МКС явилась следующим этапом развития и для систем энергопитания (СЭП) ОК [2].

РС МКС был сформирован на базе СМ, выведенного на орбиту 21.07.2000 г.

Новый тип СБ, разработанный НПП «Квант», был выполнен из ФП на кремниевой основе с двусторонней фоточувствительностью и имел следующие заявленные характеристики:

площадь одной панели СБ СМ, м247,6;

удельная мощность, Вт/м2140;

удельная масса с учетом соединительных проводов, кг/м21,25;

напряжение в точке максимальной мощности, В32,5;

исходная величина тока, генерируемого одной панелью СБ, при максимальном уровне подсветки от поверхности Земли, А 170;

расчетное отношение генерируемых токов при освещении СБ с тыльной и фронтальной сторон только Солнцем КС = 0,38±0,02.

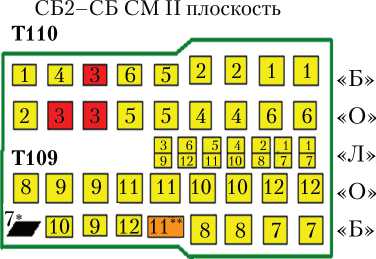

СМ имеет две панели СБ — СБ2 и СБ4. Формирование 12 генераторов тока по створкам панелей на примере СБ2 представлено на рис. 1. Средняя величина тока от каждого генератора ~27 А.

В качестве исходной проектной величины генерируемого тока двух совместно работающих СБ СМ (СБ2+СБ4) была заявлена I = 325 А — это расчетная среднегодовая величина тока при постоянном максимальном уровне подсветки от поверхности Земли.

Определение исходных характеристик солнечных батарей служебного модуля

После выведения СМ, раскрытия СБ и стыковки с функциональным грузовым блоком (ФГБ) при инспекции комплекса было обнаружено недораскрытие одной створки седьмого генератора панели СБ2 — эта створка оказалась в положении, перпендикулярном к плоскости панели (рис. 1). Результирующие потери тока при этом в среднем составили ~3 А.

Рис. 1. Индексация генераторов тока и датчиков температур на панели СБ2 служебного модуля: «Б» — боковые створки; «О» — основные створки; «Л» — лонжеронные створки; 7* — недораскрытая створка седьмого генератора СБ2; ■ — отказавшие створки третьего генератора СБ2; 11** — поврежденная створка

Первый типовой тест СБ СМ был проведен 25.08.2000 г. для определения максимального тока от каждой панели СБ2, СБ4 и при совместной работе панелей СБ2+СБ4. В следующем тесте, 23.09.2000 г., были определены коэффициенты генерации тыльных сторон СБ «по Солнцу» и «по Земле».

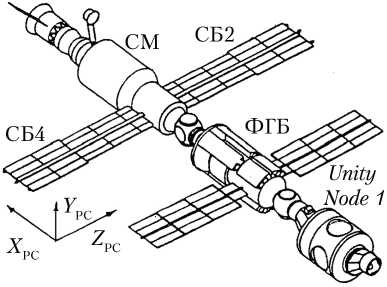

Исходная компоновка МКС в этот период (этап 1 R ) представлена на рис. 2.

Рис. 2. Компоновка МКС на этапе 1R

Примечание. СМ — служебный модуль; ФГБ — функциональный грузовой блок; Unity Node 1 — фрагмент Американского сегмента (узловой модуль).

Измерения (контрольные оценки тока, генерируемого СБ) проводились в средней части светового участка орбиты в районе подсолнечной точки.

За первые 2,5 года полета, считавшегося «начальным переходным периодом» в эксплуатации СБ СМ (август 2000 г. – декабрь 2003 г.), было выполнено 13 тестов эффективности СБ и при инерциальной, и при орбитальной ориентации МКС в те сутки, когда Солнце находилось вблизи плоскости орбиты (углы между направлением на Солнце и плоскостью орбиты р находились в диапазоне ±4 ° ).

Проводились также частные измерения и при инерциальной ориентации, когда углы в находились в диапазоне 20^25 ° . Всего было выполнено 26 измерений генерируемого тока СБ СМ на участках полета без затенения СБ конструкцией МКС.

Типовая структура теста содержала четыре основных элемента:

-

• ориентация СБ2 на Солнце и установка СБ4 ребром к Солнцу;

-

• ориентация СБ2 и СБ4 на Солнце;

-

• установка СБ2 ребром к Солнцу и ориентация СБ4 на Солнце;

-

• установка СБ2 и СБ4 ребром к Солнцу.

Полученные таким образом данные дают возможность определить совместную эффективность СБ СМ в штатном режиме работы и сравнить эффективность СБ2 и СБ4 при их раздельном освещении Солнцем.

Дополнительно, чтобы оценить энергоприход от тыльных сторон СБ, в тесты включаются интервалы полета, когда одна из СБ ориентирована на Солнце сначала фронтальной, а затем тыльной стороной, или когда обе СБ повернуты к Солнцу тыльной стороной.

Особое место занимают тесты, выполняемые при разборе нештатных ситуаций. В таких случаях могут производиться программные развороты СБ на световом участке орбиты во время регистрации информации.

Оценка генерируемого тока СБ производится следующим образом:

-

• проводится по показаниям двух датчиков суммарного тока, поступающего от всех генераторов (телеметрические параметры ТСА, ТСБ1);

-

• уточняется по показаниям датчиков потребляемого тока (параметры ТПИ2 1, 2);

-

• контролируется по сумме токов от каждого генератора (1–12) СБ. Реальные величины генерируемых токов (ТСА, ТСБ) всегда больше токов потребления ТПИ 1, 2, так как СЭП имеет некоторое собственное потребление (приборы контроля и управления). Сумма токов отдельных генераторов (1–12) СБ несколько меньше суммарного тока ТС (А, Б). По материалам тестов определялись четыре энергетических характеристики СБ:

-

• максимальный («пиковый») генерируемый ток I м, характеризующий возможности СБ СМ; фиксируется в середине светового участка орбиты при наибольшей подсветке от подстилающей поверхности Земли в интервале [ Т СС ±5 мин], где Т СС — момент прохождения середины света;

-

• «номинальный» генерируемый ток I н — для оценки текущей эффективности СБ без затенения СБ; усредняется в интервале измерения [ Т СС±15 мин] при колебаниях подсветки от подстилающей поверхности Земли;

-

• генерируемый ток при минимальной подсветке от Земли I 0 ; фиксируется на участке полета после вечернего терминатора перед входом МКС в тень Земли при установившейся температуре панелей СБ;

-

• величина генерируемого тока СБ СМ, усредненная по всему световому участку полета на витке I ср; для использования в расчете энергобаланса СМ (в первом приближении можно полагать I ср = 0,8 I н + 0,2 I 0).

Диапазоны, в которых находятся измеренные значения токов, округлялись с учетом точности измерения — 5 А.

Температура СБ в тени Земли снижается до -45^-60 ° С. Причем при входе в тень Земли температура СБ падает за 2–3 мин на 70...90 ° С.

После выхода из тени при фронтальном освещении температура СБ достаточно быстро (за 1,5–2,0 мин) поднимается до 65^75 ° С, а при освещении с тыльной стороны температура СБ возрастает медленнее — за 10-15 мин до 40^45 ° С.

Первые тесты эффективности СБ. Измерение характеристик СБ СМ

В данном разделе рассматриваются, в первую очередь, изменения максимального («пикового») генерируемого тока I м, сравниваемого с начальной расчетной эффективностью СБ.

Как показали многократные измерения, номинальный ток I н, на величину которого влияют текущие повороты СБ и снижение подсветки от поверхности Земли, меньше I м в среднем на ~25 А. Величина тока в районах прохождения терминаторов при минимальной подсветке от Земли I 0 меньше I м в среднем на ~40 А.

В период с августа по октябрь 2000 г. максимальный генерируемый ток практически сохранялся на одном уровне: I м с = 310 А ( I = 290 А; I = 275 А). мр

-

н ср 0 ср

В дальнейшем проявляется тенденция «зимнего» повышения максимального гене- рируемого тока, и до конца года происходит возрастание тока СБ до 320 А (Iн с = 300 А; I = 280 А). нср

-

0 ср

В январе – феврале 2001 г. можно было

ожидать увеличения максимального генерируемого тока до 330 А, но в начале января было отмечено падение суммарного генерируемого тока на 10–15 А. Тесты с раздельной освещенностью панелей СБ показали, что произошел местный «обрыв» — отсутствие тока от трех створок третьего генератора панели СБ2 (см. рис. 1) и соответствующее снижение поступающего тока с 15 до 3 А.

В связи с этим средняя величина генерируемого тока I м ср в январе – феврале 2001 г. находилась на уровне I м с = 315 А ( I н с = 295 А; I 0 ср = 265 А). мср нср

Эту величину генерируемого тока в дальнейшей оценке деградации СБ СМ принимаем за исходное значение для «зимнего» периода полета.

В мае – августе 2001 г. величина I м ср составляла 295 А ( I н ср = 275 А; I 0 ср = 255 А). Это ожидаемое снижение величины генерируемого тока в «летний» (для Северного полушария Земли) период из-за уменьшения общего уровня солнечной радиации.

Эту величину генерируемого тока в дальнейшей оценке деградации СБ СМ принимаем за исходное значение для «летнего» периода полета.

Осенью (в октябре 2001 г.) величина I м ср возросла до 300 А, а к концу года — до 315 А ( I н ср = 285 А; I 0 ср = 260 А).

В середине зимы (декабре 2001 г. – январе

2002 г.) величина I м с = 315…320 А ( I н с = 295 А;

I 0 ср = 265 А). мр нр

В марте – апреле 2002 г. величина I м ср вновь снизилась до 300 А. В 2002 г. «летняя»

(июнь – август) величина I м с = 280 А ( I = 270 А; I = 250 А). м р

-

н ср 0 ср

Таким образом, без учета «обрыва» в третьем генераторе панели СБ2 в январе 2001 г. за первые два года полета (август 2000 г. – август 2002 г.) деградация СБ СМ составила всего 15–20 А, т. е. ~5%.

Оценка генерируемого тока раздельно от панелей СБ

В первом тесте (25.08.2000 г.) максимальный ток, генерируемый СБ4 (190 А), заметно превышал ток от СБ2 (175 А). Большими были токи и от каждого генератора СБ4, как показано в табл. 1.

Отметим, что сумма токов раздельно от СБ2 и СБ4 (без учета подсветки от Земли) превышала суммарный ток от СБ2+СБ4 почти на 30 А. Но через два года (в тесте 02.07.2002 г.) характеристики СБ2 и СБ4 (без учета «обрыва» в третьем генераторе) практически выровнялись и по сумме (~165 А), и по каждому генератору. Из сравнения сумм токов от СБ2 и СБ4 при их раздельном освещении с величинами суммарного тока при штатной работе — одновременном освещении СБ2+СБ4 — можно сделать предварительный вывод, что, хотя сумма токов от СБ2 и СБ4 при их раздельном освещении по-прежнему больше величины суммарного тока при одновременном освещении СБ2+СБ4, разность между ними заметно снизилась (примерно на 25 А), т. е. происходит приближение суммы токов СБ2 и СБ4 к величине суммарного тока СБ2+СБ4.

При измерении генерируемого тока, поступающего раздельно от СБ2 и СБ4, следовало учитывать дополнительный приход энергии от подсветки Землей СБ, поставленной ребром к Солнцу. Тесты показали, что при положении СБ2 и СБ4, одновременно расположенных ребром к Солнцу, на орбитах с углами р в диапазоне ±4 ° величина генерируемого тока I м ср достигала ~50 А ( I н ср ~35 А). Отметим, что в раздельных тестах СБ2 и СБ4 батарея, расположенная ребром, может давать дополнительный ток до 20…30 А.

В тестах на орбитах при углах р в диапазоне ±22 ° фронтальная поверхность СБ, поставленных ребром, в большей степени подсвечивалась Землей, и генерируемый ток I м ср достигал ~60 А ( I н ср ~45 А).

Сравнение эффективности фронтальной (рабочей) и тыльной сторон панелей СБ

В тесте 23.09.2000 г. панели СБ2 и СБ4 были одновременно ориентированы на Солнце сначала фронтальной (рабочей) стороной, а затем — тыльной.

Получены следующие величины токов:

-

• I н ф = 300 А (ТСА = 298 А; ТСБ = 304 А);

-

• I н0 ф = 275 А (ТСА = 274/268 А;

ТСБ = 282/284 А);

-

• I н т = 140 А (ТСА = 142 А; ТСБ = 138 А);

-

• I 0нтт = 105 А (ТСА = 103/96 А; ТСБ = 113 А).

Следует отметить, что даже в районе середины света [ Т СС±15 мин] колебания генерируемого тока, определяемые изменением подсветки от поверхности Земли, достигали 60 А.

Коэффициент генерации тыльных сторон СБ по Солнцу К С — отношение генерируемых токов при освещении тыльных и фронтальных сторон СБ только Солнцем (при минимальной подсветке от Земли I 0) в данных измерениях равен

I 105

KC = I0 т= 275 = 0,38.

0 ф

Таблица 1

Токи генераторов СБ (максимальный I м и минимальный I 0 ) при раздельной (СБ2 и СБ4)

и совместной (СБ2+СБ4) ориентации панелей на Солнце

|

Тест |

Токи генератора, А |

№ генератора |

I |

|||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|||

|

СБ2 |

I м |

14,5 |

14,0 |

15,0 |

14,5 |

14,0 |

15,0 |

12,5 |

15,0 |

14,0 |

15,0 |

13,5 |

14,0 |

171 |

|

I 0 |

12,0 |

12,0 |

13,0 |

12,5 |

12,0 |

12,5 |

10,5 |

12,0 |

12,5 |

13,5 |

12,5 |

13,0 |

149 |

|

|

СБ4 |

I м |

15,5 |

16,0 |

17,0 |

16,5 |

16,5 |

17,0 |

16,5 |

15,0 |

15,0 |

17,0 |

14,5 |

15,5 |

192 |

|

I 0 |

13,5 |

13,5 |

14,5 |

14,5 |

14,5 |

15,0 |

14,5 |

13,0 |

13,0 |

15,0 |

13,0 |

13,5 |

168 |

|

|

СБ2+ СБ4 |

I м |

24,5 |

25,5 |

26,0 |

25,5 |

24,5 |

25,5 |

23,5 |

25,5 |

23,5 |

26,0 |

24,5 |

26,0 |

300 |

|

I 0 |

22,0 |

22,5 |

23,5 |

22,5 |

22,0 |

24,5 |

21,0 |

22,0 |

21,5 |

23,5 |

22,5 |

23,3 |

270 |

|

Оценка К С по величинам I н будет несколько завышенной:

K C

I н т

I н ф

= 0,47 ,

так как при ориентации тыльных сторон СБ на Солнце и фронтальных — на Землю эффективность подсветки от поверхности Земли будет большей, чем при ориентации на Солнце фронтальных сторон и на Землю — тыльных сторон СБ.

Коэффициент генерации тыльных сторон СБ по Земле КЗ — отношение приращений генерируемых токов от подсветки Землей тыльных и фронтальных сторон СБ — в дан- ных измерениях оценивается как

K З =

I – I25

н ф0 ф

I – I 35

н т 0 т

При этом следует иметь в виду, что точность оценки коэффициентов генерации по данным о подсветке СБ поверхностью Земли К З невелика (±0,1), так как она получена отношением сравнительно небольших величин изменения тока, близких к погрешности измерения (регистрации телеметрических параметров ТСА, ТСБ).

Коэффициенты К С и К З находят применение в оценках генерируемого тока при нештатных режимах ориентации СБ, например, при оценке эффективности неподвижных СБ в режиме орбитальной ориентации.

Проверка точности установки СБ СМ

Первые тесты СБ СМ 25.08.2000 г. и 23.09.2000 г. показали, что эффективность СБ несколько ниже расчетной: вместо проектной величины 325 А среднее значение генерируемого тока — 290 А при максимальной пиковой величине 310 А. Установлено также, что СБ2 в целом (с учетом потерь из-за недораскрыв-шейся створки GS 7) генерирует ток на 20 А меньше, чем СБ4. Причем ток, генерируемый СБ при одновременном освещении Солнцем (СБ2+СБ4), на 35–40 А меньше, чем сумма токов, которые генерируются в тестах при раздельном освещении СБ2 и СБ4.

Предположили, что одной из возможных причин различной эффективности СБ в тестах могла быть значительная (более 20 ° ) погрешность ориентации СБ на Солнце.

Эта гипотеза казалась крайне маловероятной, так как две различные системы — управления движением (СУД) и ориентации солнечных батарей (СОСБ) давали совпадающие направления на Солнце.

Тем не менее, 24.11.2000 г. был проведен тест с замерами генерируемого тока после программных разворотов СБ на +45 и -45 ° от исходного (точно ориентированного по информации от СУД и СОСБ) положения СБ с выдерживанием отклоненного положения в течение 8–10 мин.

Этот тест подтвердил достаточную точность исходной ориентации СБ СМ на Солнце (±3 ° ) и необходимость искать другие причины отклонений эффективности панелей СБ от расчетных значений.

Данный тест более интересен тем, что дал возможность оценить ток СБ при фиксированных углах отклонения рабочей поверхности СБ от направления на Солнце.

Тест СБ выполнялся при удержании МКС в режиме инерциальной ориентации. Солнце находилось практически в плоскости орбиты: в ходе теста угол между плоскостью орбиты и направлением на Солнце р менялся от -0,9 до -0,5 ° (справа от плоскости орбиты). Ось + Y СМ почти точно направлена на Солнце (по радиусу-вектору орбиты); ось + X СМ перпендикулярна плоскости орбиты и направлена в сторону южного полюса Земли; ось – Z СМ в момент прохождения МКС орбитального полдня (середины светового участка орбиты) совпадает с направлением полета.

Исходное положение привода СОСБ — зона 9: направление рабочей поверхности СБ по оси + Y СМ.

По данным СУД и СОСБ, расчетное отклонение направления на Солнце от нормали к рабочей поверхности СБ в исходной ориентации не превышало 1 ° , точность поддержания ориентации составляло ±3 ° .

Какого-либо затенения СБ СМ элементами конструкции станции при проведении теста не было.

В исходном положении СБ (зона 9 СОСБ) генерируемый ток I м ~305 А ( I н ~295 А; I 0 ~270 А).

После разворота на +45 ° (в зону 11 СОСБ) величина генерируемого тока падает до I (+45 ° ) ~230 А. В ходе разворота на 90 ° (+45...-45 0 ) при прохождении исходного положения (зона 9 СОСБ) отмечалось достижение первоначального значения генерируемого тока I м ~305 А.

После разворота на -45 ° в зону 7 СОСБ величина генерируемого тока также падает до I (-45 ° ) ~235 А.

После возврата в исходное (точно ориентированное по данным СУД и СОСБ) положение (зона 9 СОСБ) восстанавливается и исходная величина тока I м ~305 А ( I н ~285 А; I 0 ~265 А).

Небольшую разницу между величинами токов в положении разворотов на +45° (зона 11) и -45° (зона 7) в данном случае можно объяснить тем, что при развороте на +45° тыльная сторона СБ направлена на северную область освещенной поверхности Земли, которая в это время года значительно более яркая и дает большую засветку, чем южная область. Воздействием освещенной поверхности Земли на рабочую сторону СБ здесь можно пренебречь вследствие малости самого участка поверхности и больших углов наклона.

На основании представленных данных коэффициент эффективности СБ СМ при углах отклонения ±45 ° можно принять равным

I(45°)

K. = = 0,75 - 0,77.

эф Iм(0°) ,,

Пробой панели СБ2

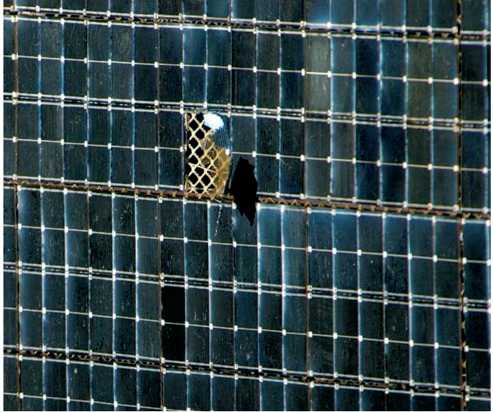

В начале рабочего дня 07.09.2006 г. экипаж вышел на связь с ЦУП и сообщил: «… 06.09.2006 г. перед заходом в тень при повороте СБ2 заметили, что на третьей секции с конца СБ2 с внешней стороны по оси Y вверх (зенит) сорваны три элемента фотопреобразователей — двух нет, один болтается и еще один разбит. Раньше этого не было. … 07.09.2006 г. сделали фото…».

Фрагмент фотографии панели СБ2, сделанной экипажем, приведен на рис. 3. На фотографии видно, что произошел отрыв двух ФП. Размеры повреждения 50×100 мм. Данное повреждение панели не могло быть нанесено ударом микрометеорита — в этом случае повреждение имело бы совершенно другой характер: «кратерный», с малым повреждением поверхности ФП.

Рис. 3. Фрагмент панели СБ2 с повреждением (фото космонавтов)

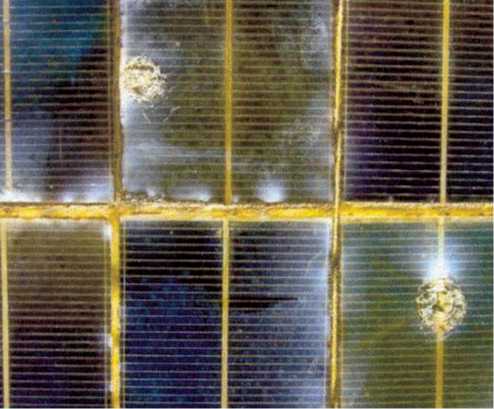

На рис. 4 показан типовой случай микро-метеоритного пробоя панели СБ станции «Мир» (фотография получена при анализе состояния створок МСБ III базового блока станции «Мир», доставленных на Землю в рамках эксперимента «Фрагмент» в январе 1998 г.).

Рис. 4. Вид микрометеоритных пробоев на панели монтируемой солнечной батареи станции «Мир» (фото, сделанное при послеполетных исследованиях)

По всей вероятности, повреждение, полученное СБ2 СМ, — результат удара частицей космического мусора.

Компоновка генераторов по створкам панелей СБ СМ представлена на рис. 5. Расположено повреждение на боковой створке 11-го генератора ( GS 11), как указано на рис. 1. Площадь этой боковой створки ~0,9 м2.

Рис. 5. Место повреждения боковой створки 11-го генератора панели СБ2 служебного модуля (фото космонавтов)

Суммарная рабочая площадь 11-го генератора ~3 м2, номинальный рабочий ток 12 А. Ток, генерируемый всей панелью СБ2, равен 140…150 А.

Вырванные из створки 11-го генератора ФП входили в электрическую цепь, в которой группы по шесть ФЭП охвачены шунтирующими диодами. Шунтирующие диоды позволяют «обходить» поврежденные ФЭП, сохраняя целостность электрической сети створки генератора.

Таким образом, отмеченное повреждение 11-го генератора СБ2 может исключить из работы одну цепочку групп ФП или — две цепочки (если дополнительно поврежден шунтирующий диод). В результате величина тока, поступающего от 11-го генератора, или практически не изменится, или уменьшится, но не более, чем на ~0,5 А.

Существенно, что на фотографии (см. рис. 4) не отмечены нарушения крепежной сетки створки генератора и, следовательно, уменьшения прочности этой створки нет.

Для оценки последствий обнаруженного повреждения створки панели СБ2 06.10.2006 г. был проведен внеплановый тест эффективности СБ СМ с ориентацией на Солнце только СБ2. Данные сравнивались с результатами предыдущего теста 04.08.2006 г., выполненного до обнаружения «пробоя». Величина тока, поступающего от 11-го генератора панели СБ2, не изменилась и составила ~12 А.

В дальнейшем колебания величины тока от 11-го генератора СБ2 в тестах не отличались от колебаний токов, поступающих от других генераторов.

Изменение эффективности СБ СМ за 15 лет полета

С августа 2000 г. по август 2006 г. тесты СБ служебного модуля проводились по типовой программе (с разворотами СБ ребром и тыльной стороной к Солнцу) при инерциальной ориентации МКС.

С конца 2006 г. МКС перешла в режим постоянной орбитальной ориентации. Решение о постоянном полете МКС в режиме орбитальной ориентации (– Х по направлению полета) после этапа «12 А.1» (декабрь 2006 г.) привело к отмене типовой структуры теста.

В тестах 2007…2014 гг. при полете МКС в режиме орбитальной ориентации при углах отклонения Солнца от плоскости орбиты не более 4 ° в течение двух витков полета оценивался только суммарный ток, генерируемый панелями СБ2 и СБ4. При этом измерения были затруднены тем, что при выходе из тени Земли СБ СМ в течение ~17–19 мин затеняются элементами конструкции МКС. Есть некоторое затенение солнечных батарей СМ транспортным кораблем перед входом в тень Земли.

Для сравнения изменений генерируемого тока, поступающего совместно от двух панелей СБ и раздельно от каждой из них, данные полных тестов с 2000 по 2006 гг. приведены в табл. 2 (точность измерения ~5 А).

Таблица 2

Величины генерируемого тока, поступающего совместно от двух панелей СБ и раздельно от каждой из них по данным полных тестов с 2000 по 2006 гг.

|

Дата теста |

СБ2+СБ4 |

СБ2 |

СБ4 |

||||||

|

I м |

I н |

I 0 |

I м |

I н |

I 0 |

I м |

I н |

I 0 |

|

|

25.08.2000 г. |

310 |

290 |

275 |

175 |

155 |

140 |

195 |

170 |

155 |

|

02.08.2003 г. |

290 |

265 |

250 |

165 |

145 |

135 |

180 |

160 |

140 |

|

05.08.2006 г. |

280 |

260 |

245 |

155 |

140 |

125 |

165 |

155 |

135 |

Данные тестов, позволяющие сравнить эффективность фронтальной и тыльной сторон СБ, приведены в табл. 3.

Таблица 3

Эффективность фронтальной и тыльной сторон СБ

|

Дата теста |

СБ2+СБ4 «фронтом» на Солнце |

СБ2+СБ4 «тылом» на Солнце |

||||

|

I м |

I н |

I 0 |

I м |

I н |

I 0 |

|

|

23.09.2000 г. |

310 |

290 |

275 |

165 |

140 |

105 |

|

11.11.2003 г. |

295 |

285 |

265 |

185 |

170 |

100 |

|

23.02.2005 г. |

290 |

275 |

255 |

175 |

125 |

95 |

За указанные семь лет регулярного контроля максимальный генерируемый ток уменьшился на ~30 А (при наличии нештатной ситуации — отказа трех створок генератора № 7 на панели СБ2), т. е. снижение эффективности СБ СМ не превысило 10%. Соотношение генерации фронтальной и тыльной сторон СБ за это время практически не изменилось: с учетом точности измерения коэффициенты генерации тыльных сторон СБ по Солнцу сохранились в диапазонах К С( I 0 с ) = 0,35…0,4; К С( I н ср) = 0,45…0,5. ср

В «зимнем» тесте 16.02.2014 г. зафиксирована величина максимального генерируемого тока I м с = 280 А ( I н с = 260 А), в «летнем» тесте 1м8с.0р 9.2014 г. I м срн=ср265 А ( I н ср ≈ 245 А).

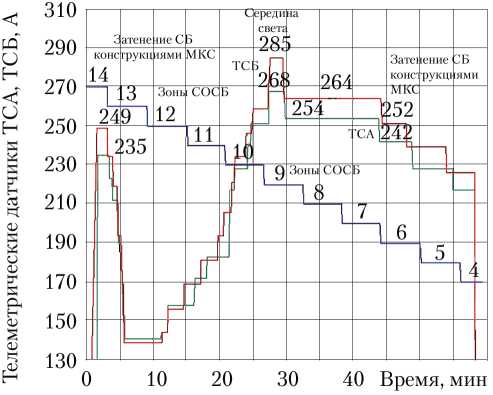

Характер колебаний генерируемого тока в «зимнем» тесте представлен на рис. 6.

Сравнивая данные «летних» и «зимних» тестов 2001 и 2014 гг., можно считать, что за 14 лет полета уменьшение генерируемого тока составило 30…35 А, снижение эффективности СБ СМ проходило практически равномерно, не более 1% в год.

Оценки эффективности СБ СМ, выполняемые в ЦУП МКС для использования в математической модели энергоприхода от СБ СМ, ориентированы на расчетные средние арифметические взвешенные значения токов СБ по параметрам ТСА, ТСБ в записи двух бортов (СМ1 и СМ2). По результатам сравнения данных тестов 20.04.2001 г. и 18.09.2014 г. сделан вывод, что уменьшение среднего тока СБ в диапазоне ТСС±10 мин не превысило 9%, т. е. снижение эффективности СБ СМ не превышало 1% в год. Средней взвешенной величиной тока для расчета энергоприхода на дату 18.09.2014 г. полагается Iср = 250 А.

Рис. 6. Тест солнечных батарей служебного модуля 16.02.2014 г.: телеметрические датчики ТСА ( ) ; ТСБ ( ); — зоны системы ориентации солнечных батарей (СОСБ)

При этом следует иметь в виду, что энергоприход от СБ СМ заметно изменяется по виткам полета в соответствии с колебаниями подсветки от поверхности Земли. Наибольший энергоприход имеет место на витках с 14-го по второй суточный, когда трасса проходит большей частью над материками (именно на этих витках с устойчивым приемом телеметрической информации на российских измерительных пунктах проводились тесты СБ). Наименьший энергоприход поступает на витках с седьмого по девятый суточный в тех случаях, когда трас са проходит большей частью над океанами. Ха

-

рактерный пример изменения эффективности

Рис. 7. Изменения эффективности солнечных батарей по виткам полета: — ТСБ

Прогноз

В прогнозе дальнейшего изменения эффективности солнечных батарей служебного модуля допустимо опереться на опыт эксплуатации СБ ОК «Мир».

Материалы исследования фрагментов МСБ базового блока ОК «Мир», возвращенных после 10,5 лет пребывания в открытом космосе, дали следующую оценку влияния метеоритной и техногенной среды на СБ.

Были зафиксированы многочисленные следы микрометеоритных повреждений — от эрозии защитного стекла до сквозных пробоев ФП.

В подавляющем большинстве плотность вещества микрометеоритов была малой (менее 1,0 г/см3). Вместе с тем, из трех сквозных микрометеоритных пробоев, обнаруженных на двух створках, два пробоя пришлись на центральные шины. Таким образом, существует реальная опасность возникновения нарушений в контактной сети и выхода из строя групп ФП.

Возможно, именно из-за подобного микро-метеоритного удара возник «обрыв» (отказ) трех створок третьего генератора СБ2 СМ МКС.

Наблюдалось и фоновое загрязнение СБ, источником которого являлась собственная атмосфера ОК «Мир».

Площадь, занимаемая осажденным космическим мусором, составляла 20…40% от наружной поверхности образцов.

Тем не менее, пропускная способность лицевого защитного стекла из-за загрязнения, воздействия радиации, ультрафиолетового излучения и воздействия микрометеоритов в диапазоне волн чувствительности использованных ФП (0,4…1,2 мкм) снизилась не более чем на 10%.

В целом за 10,5 лет эксплуатации МСБ (ФП на основе кремния) величины потерь по трем их основным видам составляли:

-

• радиационные потери по напряжению холостого хода ~1% и по максимальной мощности 2–3%;

-

• оптические потери по току для створки 5…8%;

-

• термоциклические потери, исходя из средней величины деградации по мощности ФП, не подвергавшихся воздействию частичного затенения элементами конструкции станции ~4%.

Эти данные позволяют считать, что эффективность СБ СМ в последующие, по крайней мере, пять лет будет снижаться штатно не более чем на 1,0–1,5% в год.

Заключение

При создании СБ СМ (к 2000 г.) на кремниевых ФП была достигнута удельная мощность 140 Вт/м2 (в «зимний» период полета), т. е. на ~20% выше, чем на ОК «Мир», а удельная масса СБ СМ уменьшилась почти в три раза. Деградация СБ СМ в шесть раз меньше, чем на ОК «Мир», и через 15 лет эксплуатации не превышает 1% в год.

Создание СБ СМ на основе ФП с двусторонней фоточувствительностью полностью оправдало себя. Дополнительная величина генерируемого тока от освещения подстилающей поверхностью Земли составляет 30…40 А в подсолнечной точке.

Коэффициенты преобразования световых потоков фронтальной и тыльной сторонами СБ практически не менялись в течение первых семи лет эксплуатации и составляли К С = 0,37 по данным об освещенности СБ Солнцем и К З = 0,71 по данным о подсветке СБ поверхностью Земли.

Таким образом, СБ СМ являются достаточно устойчивыми к расчетным внешним воздействиям, в т. ч. к термоциклированию и затенениям элементами конструкции МКС.

Отметим, что при входе в тень Земли СБ охлаждались за 1,0-1,5 мин до -45^-60 ° С, а на световом участке орбиты СБ нагревались до 65^75 ° С за 1,5-2,0 мин.

В последние восемь лет полета МКС в режиме орбитальной ориентации переменное затенение СБ конструкциями станции после выхода из тени Земли достигало 18 мин, а перед входом в тень Земли — до 8 мин. Но это не оказало заметного влияния на эффективность СБ СМ.

В течение 15 лет полета СМ отмечены только три нештатных ситуации с СБ:

-

• недораскрытие одной створки генератора панели СБ2 после выведения на орбиту и потеря тока ~3 А (менее 1%);

-

• через восемь месяцев полета зафиксировано отсутствие тока от трех створок третьего генератора СБ2 (вероятно, от удара микрометеорита) и падение суммарного генерируемого тока на ~15 А (менее 5%);

-

• через шесть лет полета СМ экипаж отметил «пробой» на панели СБ2 — отрыв трех ФП (предположительно, от скользящего удара частицей космического мусора с тыльной стороны без повреждения крепежной сетки), что не привело к заметному снижению тока.

Список литературы Опыт эксплуатации солнечных батарей служебного модуля Международной космической станции

- Зернов А.С., Николаев В.Д. Российский энергокомплекс современных орбитальных станций. Направления развития и возможности хозяйственного применения//Ракетнокосмическая техника. Труды. Сер. XII. Королёв: РКК «Энергия», 2003. Вып. 3. С. 104-127.

- Зернов А.С., Кузьминов В.В., Николаев В.Д. Системы электропитания космических аппаратов (развитие и результаты эксплуатации)//Автономная энергетика: технический прогресс и экономика. 2009. № 26. С. 21-26.