Опыт курации пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием в Красноярском крае с использованием модуля регионального мониторинга инсультов

Автор: Шнякин П.Г., Казадаева И.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Нейрохирургия

Статья в выпуске: 1 т.19, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить результаты ведения пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием в Красноярском крае с использованием модуля регионального мониторинга инсультов (РМИ) за период 2014-2020 гг. Материал и методы. Проанализировано 836 электронных заявок из районных больниц края в модуле РМИ по пациентам с субарахноидальным кровоизлиянием за период 2014-2020 гг. Результаты. За семилетний период работы в системе РМИ удалось увеличить на 52,2% количество переведенных из районов пациентов с разрывами церебральных аневризм на операцию (с 88 пациентов в 2014 г. до 134 в 2020 г.) и на одни сутки (с 1,5±0,6 дня в 2014 г. до 0,6±0,5 дня в 2020 г.) сократить время от поступления до перевода в региональный сосудистый центр. Заключение. В протяженном Красноярском крае, где в большинстве районных больниц невозможно выполнять нейрохирургические операции, модуль РМИ помогает отслеживать пациентов с разрывами аневризм в режиме реального времени и своевременно, до повторного разрыва или развития ангиоспазма, переводить их в региональный сосудистый центр для оперативного лечения.

Регистр, санитарная авиация, субарахноидальное кровоизлияние, церебральная аневризма

Короткий адрес: https://sciup.org/149143895

IDR: 149143895 | УДК: 616-01 | DOI: 10.15275/ssmj1901040

Текст научной статьи Опыт курации пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием в Красноярском крае с использованием модуля регионального мониторинга инсультов

EDN: CRXSEI

1 Введение. Субарахноидальное кровоизлияние (САК) занимает 5-10% в общей структуре инсульта; данная когорта пациентов признается особо тяжелой с общей летальностью 35-50% [1-6]. По данным академика В. В. Крылова и соавт., в Российской Федерации средняя частота развития САК составляет 14 человек на 100 тыс. населения в год [2]. В 70-85% пациентов в основе САК лежит разрыв церебральной аневризмы [1, 5]. Приблизительно 10-15% пациентов с САК погибают на догоспитальном этапе, еще 10-20% поступают в стационары в крайне тяжелом состоянии и погибают в ближайший период [1, 4, 5, 7]. Все остальные пациенты нуждаются в операции. В среднем потребность в хирургическом лечении разрывов церебральных аневризм составляет 5 пациентов на 100 тыс. населения в год [3]. Учитывая эти данные, для каждого региона возможно рассчитать количественную потребность в хирургическом лечении пациентов с аневризматическим САК (аСАК) и сравнивать ее с реальными показателями.

Учитывая высокий риск повторного разрыва аневризмы в 1-е сутки, а также развитие ангиоспазма с 3–5-х суток, пациенты с аСАК, находящиеся в компенсированном состоянии (Hunt — Hess I-III), должны быть прооперированы настолько быстро, насколько это возможно [1, 8] (в клинических рекомендациях «Геморрагический инсульт», утвержденных Минздравом России на 2022-2024 гг., для оценки тяжести состояния у пациентов с аСАК рекомендовано использовать следующие шкалы: шкала комы Глазго, Hunt — Hess, World Federation Neurologic Surgeon scale. — Примеч. ред. ). Это выполнимо при поступлении пациента с разрывом церебральной аневризмы в лечебное учреждение на территории крупного города, где имеется нейрохирургическое отделение и специалисты, готовые выполнять операции в режиме 24/7/365. Однако многие пациенты с разрывами аневризм поступают в небольшие районные больницы, не имеющие нейрохирургической службы, в связи с чем возникает ряд проблем, начиная с формата консультации пациентов нейрохирургом и заканчивая определением срока и способа транспортировки пациента в городской стационар для оперативного лечения.

Красноярский край является достаточно сложной территорией в плане организации медицинской помощи. Протяженность края с запада на восток и с севера на юг составляет 1250 и 3000 км соответственно, при этом 80% населения живут на относительно небольшой южной части данной территории. Ряд северных территорий имеют с городом Красноярском только авиационное сообщение (города Норильск, Богучаны, Туруханск).

В 2009 г. на базе КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярска открыты региональный сосудистый центр (РСЦ) и четыре первичных сосудистых отделения (ПСО) — два в городе Красноярске и два на базе межрайонных центров. За период 2011–2014 гг. созданы еще пять ПСО. При этом шесть из девяти ПСО находятся на базе районных больниц края, в том числе в наиболее отдаленной северной территории края — Норильске. В связи с этим оказание помощи больным с инсультом, в том числе с САК, представляет большие трудности: начиная

Corresponding author — Inna A. Kazadaeva

Тел.: +7 (913) 5978945

с выявления патологии и заканчивая логистикой доставки в Красноярск на оперативное лечение.

По рекомендуемым расчетам [2, 3] в Красноярском крае с численностью населения 3 млн жителей должно происходить приблизительно 400 САК в год, из них примерно 150 пациентов с разрывами церебральных аневризм должны быть прооперированы. За период 2009-2014 гг. в структуре сосудистых центров на протяжении пяти лет общее количество прооперированных пациентов с острым разрывом церебральных аневризм не превышало 50–70 случаев, при этом почти ⅔ были пациентами из Красноярска. Причин этого может быть несколько, но на первый план выступают недостаточная диагностика сосудистой патологии на базе краевых ПСО и не всегда понятная районным докторам тактика по пациентам с САК. Так, в первые годы работы в структуре сосудистых центров о наличии пациентов с аСАК нейрохирурги РСЦ нередко узнавали только в день их выписки из районного ПСО.

Для решения изложенных проблем специалистами Красноярского краевого медицинского информационно-аналитического центра (ККМИАЦ) разработан модуль РМИ в рамках региональной телемедицинской системы. Программное обеспечение реализовано через web-технологии с размещением базы данных в региональном центре обработки данных. Медицинские организации получают доступ к системе через web-интерфейс. Работа осуществляется в рамках ведомственной защищенной сети передачи данных. К модулю РМИ подключены 49 лечебных учреждений края (включая 9 ПСО и 1 РСЦ), принимающих больных с инсультом. По приказу регионального министерства здравоохранения все пациенты с инсультом вносятся в модуль РМИ в первый час от поступления. Это позволяет нейрохирургам РСЦ в режиме реального времени отслеживать пациентов с аСАК, уточнять необходимую информацию и наиболее быстро принимать решения по тактике ведения пациентов.

В данной работе представлен опыт ведения пациентов с САК на территории Красноярского края за период 2014–2020 гг. с использованием РМИ.

Цель — оценить результаты ведения пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием в Красноярском крае с использованием модуля регионального мониторинга инсультов за период 2014–2020 гг.

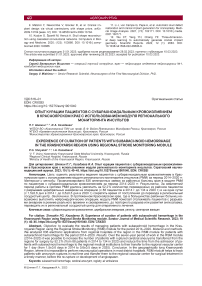

Материал и методы. Использованы данные модуля РМИ за период 2014-2020 гг. Ниже представлены скриншоты общего вида мониторинга и открытого отдельного эпизода (рис. 1, 2).

В РМИ отражается необходимая информация по пациенту: пол, возраст, дата поступления, тяжесть состояния, неврологический дефицит, результаты мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и МСКТ-ангиографии, диагноз. Дополнительная информация о пациенте может быть указана в разделе «Комментарии». Ссылка на МСКТ и МСКТ-ангиографию прикрепляется к каждому эпизоду, и специалисты РСЦ могут скачать всю серию снимков пациента, находящихся на едином сервере краевого медико-аналитического центра. В РМИ также имеются Ф. И. О. и телефон лечащего врача для максимально быстрой связи и решения возникающих вопросов.

Поскольку в РМИ вносятся все пациенты с инсультом (ишемическим и геморрагическим), для решения поставленной цели выставлен фильтр «субарахноидальные кровоизлияния», при этом не учитывались

|

<4 Консультируемое учреждение |

Пациент |

Возраст |

онмк |

Сознание |

|

Ач*НККОЯ^Э*рОЙО«*НОЯ OOnt^HntO |

32 |

Яснее |

||

|

CyVafXik т fOitfl lH kx kX. |

||||

|

Субарахноидальное |

||||

|

(^> НориЛЬбКйЯ Не*с$ЮЙ б ННйЯ бОЛЫТИЦД гг-ч |

||||

|

Mw tycw кная-нежраиот «оя-болы н«цо |

39 |

Субере», гондолы toe |

wf “-к? |

|

|

^- Минусинская межрайонная больница fr К»к,.оя^жрейожт^^ |

36 64 |

Субарахноидальное |

Ясное |

|

|

ФГБУ Федеральный Сибирский научно-клин... Краевая клиническая больница |

79 |

Субарахнс«1дальное Субарахноидальное |

Ясное |

|

|

Ясное |

||||

|

ФГБУ Федеральный Сибирский маучно-клин... |

60 |

Субарахноидальное |

Кома |

|

|

Субарахноидальное |

ОЛЮр |

|||

|

Краевая клиническая больница |

Субарахноидальное |

|||

|

<5^ Норилыкоя-межрайонная-больнииа-НФ* |

||||

|

Субарахноидальное |

Of лущение |

|||

|

49 |

Субарах! гондолы юе |

|||

|

Сопор |

||||

|

Минусинская межрайонная болышио |

||||

|

Субарах>юидальное Субарахнендельнее |

Of лущение |

|||

|

Краевая щмиичссная больница |

L ---------------------------------------. |

46 |

Гююе |

|

|

Субарахноидальное |

||||

|

69 |

||||

|

<4 Ачннская^жр^гонншкбоиышцо Красноярская межрайонная клиническая бо... |

46 |

Суберах t го н долы toe Субарахноидальное |

Яоюе |

|

|

42 |

Ясное |

|||

|

46 |

Субарахноидальное Субарах, гондолы юе |

|||

|

66 |

Яетюе |

|||

|

ЧУЗ "Клиническая б алытцо "РЖД Медицин... |

63 |

Субарахноидальное |

Оглушение |

Рис. 1. Скриншот страницы модуля регионального мониторинга инсультов

Возраст на начато случая

Дата и время инсульта

Дата и время поступления онмк

Уровень сознания

N1HSS (поступление)

Тромболизис Тромбоэкстра кция Состояние по шкале Рэнкин

Рекомендации

76 лет (22.09.1942)

25.06.2019 00:00

25.06.2019 03:30

Субарахнсидапьное

Сопор

16 Тяжелый инсульт

-

4 - Относительно тяжелое ограничение жизнедеятельности (не может ходить и осуществлять гигиенические процедуры без посторонней помощи)

недостаточно данных для расчета риска, либо условия не составлены в правило.

Осмотр от 25.06.2019 04:04:35

Диагноз по МКБ10 160.4 Субарахноидальное кровоизлияние из базилярной артерии

Клинический диагноз Спонтанное субфрахноидальное кровоизлияние основания мозга на фоне мешотчатой аневризмы базилярной артерии от 25.06.19, с синдромами пирамидного тетрапареза, утратой сознания до сопора.

Осмотр

Комментарии - Заболел около 24ч ночи, когда внезапно схватился за голову, перестал вступать в контакт.

Сообщение от консул! .таит, CWWWWWIiiiwwWMPiWW C)

Решение: Продолжать наблюдение на месте учитывая тяжесть состояния Hunt-Hess IV, лечение на месте до стабилизации состояния создано: 25.06.2019 12:11:24

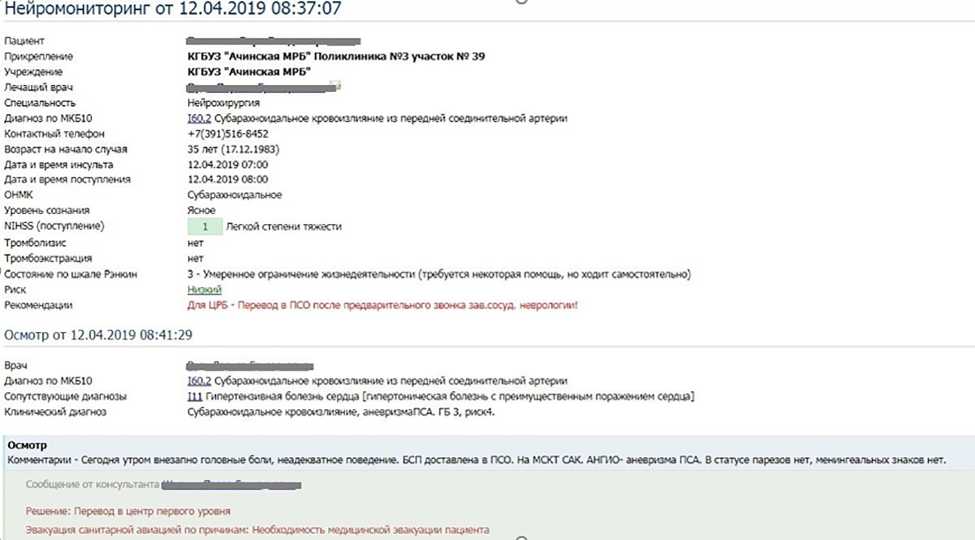

Рис. 2. Открытый эпизод пациента с субарахноидальным кровоизлиянием данные по пациентам с САК, поступивших в городские больницы с наличием нейрохирургических отделений, где выполнялось оперативное лечение пациентам с аСАК. Таким образом, за период 2014– 2020 гг. выявлено 884 заявки из районных ПСО по пациентам с САК. При анализе заявок установлено, что не все пациенты имели нетравматическое САК, поэтому критериями исключения из исследования стали:

травматический характер САК (19 случаев);

САК на фоне передозировки антикоагулянтов (9 случаев);

другая патология, первично внесенная в модуль РМИ как САК (20 случаев).

За САК принимались пластинчатые субдуральные гематомы, намет мозжечка, кальцифицированные интракраниальные сосуды и пр.

Таким образом, в итоге для анализа выделено 836 пациентов с нетравматическим САК.

Анализировались следующие показатели:

-

1. Время между развитием САК у пациента и его поступлением в районную больницу (за «0» принималась госпитализация в день развития симптоматики).

-

2. Время от поступления пациента в районное ПСО до выполнения МСКТ-ангиографии (за «0» принималось выполнение МСКТ-ангиографии в день госпитализации).

-

3. Частота выявления сосудистой патологии у пациентов с САК.

-

4. Время от поступления в районное ПСО до перевода в РСЦ для оперативного лечения (за «0» принималась перетранспортировка в РСЦ в день госпитализации в ПСО).

-

5. Способ транспортировки пациента из ПСО в РСЦ (наземный/воздушный транспорт).

-

6. Частота клинического ухудшения пациента во время транспортировки.

Проанализированы также результаты лечения пациентов в тяжелом состоянии (сопор/кома), которые были оставлены в районном ПСО до стабилизации состояния.

Статистический анализ и обработка материала выполнена с помощью программы Statistica (version 6.0) фирмы StatSoft Inc. Нормальность распределения выборки определялась на основании критерия Шапиро — Уилка. Использованы методы вариационной статистики с вычислением среднего арифметического значения ( М ) и его ошибки ( m ), среднеквадратичного отклонения (δ), максимального (Max) и минимального (Min) значений. Производилось вычисление критерия Стьюдента ( t ) для определения значимости различий между средними величинами. Критический уровень значимости ( р ) при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимали равным 0,05.

Результаты. Время между развитием у пациента клиники САК и поступлением в районное ПСО варьировало в пределах от 0 до 18 дней, в среднем 2,1±1,4 дня. За анализируемый период (2014– 2020 гг.) не отмечено значимого изменения в данном показателе в динамике. Наиболее часто поступления через 1–3 дня от развития симптоматики были обусловлены поздним обращением самих пациентов за медицинской помощью. Однако наблюдались случаи, когда позднее поступление было обусловлено отказом скорой помощи (нередко повторными отказами) от транспортировки пациента в больницу (информация об этом в РМИ заполнялась в необязательном разделе «Комментарии», поэтому истинные показатели отказов скорой помощи неизвестны).

МСКТ-нативное исследование сразу при поступлении пациента в районное ПСО выполнялось в 100% случаев за весь исследуемый период. При этом в выполнении МСКТ-ангиографии отмечались задержки. За период 2014–2017 гг. на 1-е сут. от поступления МСКТ-ангиография выполнялась только 56% пациентов с САК. Наиболее часто, по данным комментариев в РМИ, причинами задержки выполнения МСКТ-ангиографии у пациентов с САК были отсутствие анализов на мочевину и креатинин или их высокие показатели, поэтому исследование выполнялось на следующие сутки или даже позднее. Только после неоднократных комментариев в РМИ со стороны специалистов РСЦ удалось убедить районных докторов, что у пациентов с САК показатели мочевины и креатинина не могут определять задержку выполнения МСКТ-ангиографии. Так, в период 2018–2020 гг. частота выполнения МСКТ-ангиографии в день поступления существенно увеличилась и составила 92% случаев. В оставшихся 8% случаев невыполнение МСКТ-ангиографии при поступлении наиболее часто было обусловлено поломкой инжектора, невозможностью пункции вен, выхождением контрастного вещества в мягкие ткани, крайней тяжестью пациента и нестабильностью гемодинамики.

Аневризматический характер САК подтвержден у 757 пациентов (90,5%). При этом первично рентгенологами районных ПСО выявляемость аневризм у пациентов с САК составила 81 % и только при пересмотре снимков специалистами РСЦ этот показатель увеличился на 9,5%. Наиболее часто районными рентгенологами в силу меньшего опыта пропускались милиарные аневризмы, аневризмы в области вертебробазилярного бассейна и аневризмы дистальных ветвей мозговых сосудов (в первую очередь дистальных ветвей передней мозговой артерии). Наибольшие трудности возникали при фузиформных и параклиноидных аневризмах.

Пациентов с выявленным аСАК, находящихся в компенсированном состоянии (Hunt — Hess I-III), переводили в РСЦ. Среднее время от поступления в районное ПСО до перевода в РСЦ за период 2014– 2020 гг. составило 1,15±0,4 дня. При этом в динамике за 7 лет отмечается значимое снижение этого времени с 1,5±0,6 дня в 2014 г. до 0,6±0,5 дня в 2020 г. ( р =0,021). Таким образом, большинство пациентов в компенсированном состоянии в 2020 г. переводились в РСЦ в тот же день. Основными причинами задержки перевода из ПСО в РСЦ компенсированных пациентов были задержка в выполнении МСКТ-ангиографии в ПСО (почти устранимая к 2020 г.) и нелетная погода (при транспортировке авиатранспортом, особенно в зимнее время).

За 2014-2020 гг. 644 пациента с аСАК были переведены из районных ПСО в РСЦ, из них 558 пациентов (73,7%) авиатранспортом (65,8% — вертолетом и 7,9% — самолетом), 199 пациентов (26,3%) — наземным транспортом. Значительное ухудшение состояния в период транспортировки (повторный разрыв аневризмы) было зафиксировано в 7,9% случаев. В 2 случаях во время транспортировки повторный разрыв привел к смерти в дороге (один случай при авиаперелете, другой — при транспортировке наземным транспортом).

В РСЦ за период 2014-2020 гг. количество прооперированных пациентов с аСАК, вывезенных из районных ПСО, увеличилось на 52,2% — с 88 пациентов в 2014 г. до 134 в 2020 г.

113 пациентов (15%) с аСАК в сопоре/коме (если тяжесть состояния не была обусловлена массивным внутримозговым кровоизлиянием) были оставлены в районных ПСО до стабилизации состояния. 96 из 113 оставленных в районных ПСО пациентов (84,9%) умерли, 6,1% выписаны в состоянии по шкале Рэнкина 5. Только 10 пациентов (8,8%) были в дальнейшем переведены в РСЦ для оперативного лечения.

Рис. 3. Скриншот заявки в системе регионального мониторинга инсультов пациентки с субарахноидальным кровоизлиянием

Клинический пример. Ниже продемонстрирован скриншот заявки в РМИ о пациентке с аСАК (рис. 3).

В представленном эпизоде пациентка Б. 35 лет заболела остро 12.04.2019 в 7.00. В 8.00 бригадой скорой помощи доставлена в районное ПСО. Пациентка в сознании, критика снижена. По МСКТ определяется массивное САК, по МСКТ-ангиографии выявлена аневризма передней соединительной артерии. Через 37 мин. от поступления данные пациентки внесены в РМИ. Через 1 ч после поступления заявка просмотрена нейрохирургом РСЦ, в РМИ отмечена эвакуация пациентки в РСЦ. Автоматически сформирована электронная заявка в санитарную авиацию. Через 6 ч вертолетом санитарной авиации пациентка доставлена в РСЦ, вечером того же дня взята в операционную, выполнена операция: костно-пластическая трепанация черепа, клипирование аневризмы передней соединительной артерии. На 11-е сут. после операции пациентка переведена в районный стационар для долечивания.

Обсуждение. Масштабный и неравномерно населенный Красноярский край ставит серьезные вызовы для оказания качественной медицинской помощи всем жителям. Пациенты с разрывами церебральных аневризм, находящиеся в компенсированном состоянии, должны быть прооперированы в ближайшие сроки [5, 7, 8]. В связи с отсутствием нейрохирургов и возможностей для нейрохирургических операций в районных ПСО пациенты с аСАК должны в ближайшее время доставляться в РСЦ для проведения оперативного лечения. Однако для этого в ПСО пациенту должен быть своевременно выставлен правильный диагноз, проведена стабилизация состояния, выполнена консультация нейрохирурга, решены вопросы о сроках и способах транспортировки. В Красноярском крае для решения этих задач с 2014 г. используется модуль РМИ.

Каждодневная работа в системе РМИ за период 2014–2020 гг. позволила на сутки сократить время от поступления пациента с аСАК в ПСО до перевода в РСЦ, за счет того, что нейрохирурги РСЦ с первых часов знали о поступившем пациенте, проводили консультации, пересматривали ангиограммы, связывались с районными докторами, формировали заявку в санитарную авиацию. Так, большинство пациентов с аСАК на время начала работы РМИ в 2014 г. переводились в РСЦ на следующий день после поступления в ПСО, а в 2020 г. — в этот же день. Сокращение времени перевода на 1-е сутки достаточно существенно, так как увеличивает шанс пациента на выключение аневризмы до ее повторного разрыва (максимальный риск — на 1-е сут.) и развития ангиоспазма (с 3-х сут.) [8, 9].

Протяженность Красноярского края с особой отдаленностью северных территорий создают трудности для транспортировки пациентов. Большинство районных ПСО расположены на расстоянии более 300км от г. Красноярска, поэтому в 73,7% случаев для транспортировки пациентов с разрывами церебральных аневризм использовался авиатранспорт. Модуль РМИ интегрирован с системой заявок санитарной авиации, что позволяет в кратчайшие сроки оповестить службу о необходимости медицинской эвакуации пациентов.

Считается, что транспортировка пациентов в остром периоде САК сопряжена с высоким риском повторного разрыва аневризмы, особенно при авиаперелетах, сопровождающихся перепадами атмосферного давления [1]. В нашем исследовании в большинстве случаев пациенты с аСАК переносили транспортировку удовлетворительно. Выявленные случаи значительного клинического ухудшения состояния, в том числе с двумя летальными исходами во время транспортировки, достаточно редки — 7,9% случаев. При этом повторный разрыв аневризмы и ухудшение состояния не всегда возможно связать с самим фактором транспортировки, учитывая крайне высокий риск повторного разрыва аневризмы в острый период САК, на 1-е сут. достигающий 18-25% случаев [8-10]. Для примера: по данным

T Sakaki и соавт., повторные кровоизлияния во время транспортировки из места поступления пациента в центр нейрохирургии встречались в 19,9% случаев [11]. В данном исследовании повторный разрыв оценивался как на основании клинического ухудшения, так и на основании увеличения количества крови на МСКТ при поступлении. Возможно, в нашем исследовании меньшая частота повторных разрывов во время транспортировки связана с тем, что фиксировались только случаи значительного клинического ухудшения и ряд повторных кровоизлияний во время транспортировки не был зафиксирован (учитывая, что ряд пациентов были медикаментозно седатиро-ваны на период транспортировки), а при поступлении не всегда были показания для выполнения повторной МСКТ, с одной стороны.

С другой стороны, вызывают интерес данные I. Kawahara и соавт. об опыте 125 транспортировок вертолетом пациентов в острый период САК с островов в медицинский центр Нагасаки. Ни в одном случае не отмечалось значимого ухудшения состояния [9].

Семилетняя работа в системе РМИ, включающая не только отслеживание в режиме реального времени пациентов с САК, поступающих в районные ПСО, пересмотр МСКТ-ангиограмм, уточнение клинических вопросов, но и обучающую работу (через комментарии к эпизодам и периодические вебинары) с районными неврологами и рентгенологами, привели к увеличению количества пациентов, переведенных на оперативное лечение на 52,2%.

Сложным остается вопрос о пациентах в тяжелом состоянии (Hunt — Hess IV-V), оставленных в районных ПСО до стабилизации состояния. Неудовлетворительные исходы лечения (смерть, вегетативное состояние) наблюдались в 91 % случаев. Это связано с тем, что уровень интенсивного этапа помощи в районных ПСО не позволяет выживать декомпенсированным пациентам с аСАК. Следовательно, необходимо развивать интенсивную помощь в районных ПСО, а также часть пациентов с декомпенсированным спазмом переводить в РСЦ (в том числе для инвазивного лечения ангиоспазма), что увеличит вероятность благоприятного исхода лечения.

Заключение. На протяженных территориях, таких как Красноярский край, где большинство пациентов с САК первично поступают в стационары, не имеющие нейрохирургической службы, специалистам РСЦ крайне важно с первых часов госпитализации знать об этих пациентах для своевременного принятия решений по тактике ведения.

Разработанный специалистами краевого медико-аналитического центра модуль РМИ позволяет успешно решать эти задачи и улучшать курацию пациентов с аСАК на территории края, что проявляется в ежегодном увеличении количества пациентов с разрывами аневризм, вывезенных из районных ПСО в РСЦ на 1-е сут. развития кровоизлияния.

Список литературы Опыт курации пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием в Красноярском крае с использованием модуля регионального мониторинга инсультов

- Адильбеков E. Б., Ахметжанова 3. Б., Калиев А. Б. Нетравматические субарахноидальные кровоизлияния. Обзор литературы. Нейрохирургия и неврология Казахстана. 2017; 1 (46): 40-7.

- Крылов В. В., Скороход А. А., Ткачев В. В. Организация хирургического лечения больных с нетравматическими внутричерепными кровоизлияниями в многомиллионном городе. Медицинский журнал. 2006; 1 (15): 60-2.

- Крылов В. В., Дашьян В. Г., Шатохин ТА. и др. Хирургическое лечение церебральных аневризм в Российской Федерации. Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 2018; 82 (6): 5-14.

- Colby GP, CoonAL, Tamargo RJ, et al. Surgical management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Neurosurg Clin NAm.2010;21 (2): 247-61.

- Long B, Koyfman A, Runyon MS. Subarachnoid hemorrhage: updates in diagnosis and management. Emerg Med Clin North Am. 2017; 35 (4): 803-24.

- Neifert SN, Chapman EK, Martini ML, et al. Aneurysmal subarachnoid hemorrhage: the last decade. Transl Stroke Res. 2021; 12(3): 428-46.

- Ткачев В.В., Музлаев ГГ., Порханов В. А. Микрохирургия аневризм. Опыт регионального здравоохранения. СПб.: Грейт Принт, 2019; 188 с.

- Steiner Т, Juvela S, Unterberg A, et al. European Stroke Organization guidelines for the management of intracranial aneurysms and subarachnoid haemorrhage. Cerebrovasc Dis. 2013; 35 (2): 93-112.

- Kawahara I, Matsunaga Y, Tsutsumi K, et al. Timing of helicopter transportation for patients presenting with subarachnoid hemorrhage on isolated islands. No Shinkei Geka. 2014; 42 (6): 537-43.

- Kumar R, Friedman J A. Subarachnoid hemorrhage: the first 24 hours. A surgeon's perspective. Neurocrit Care. 2011; 14 (2): 287-90.

- Sakaki T, Morimoto T, Hoshida T. Rebleeding during transport of patients with a ruptured intracranial aneurysm. J Stroke Cerebrovasc. 1999; 8 (1): 38-41.