Опыт лечения нейрогенных деформаций позвоночника

Автор: Рябых Сергей Олегович, Савин Дмитрий Михайлович, Медведева Светлана Николаевна, Губина Елизавета Борисовна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Изучение течения и результатов лечения вертебрального синдрома при различных нейрогенных деформациях позвоночника. Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 23 пациентов в возрасте от 1,5 до 28 лет с нейрогенными деформациями позвоночника группы «высокого риска», т.е. деформацией позвоночника тяжелой степени (более 70°) и прогрессирующим дефицитом функции внутренних органов. В зависимости от нозологии и закономерностей течения вертебрального синдрома пациенты разделены на 3 группы: I группа – последствия миелоцеле (6 детей), II – пациенты с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы на уровне шейного и грудного отдела (2 пациента), III – 15 пациентов с нейромышечными заболеваниями. Предметом изучения были особенности вертебрального синдрома, динамика неврологического статуса и функциональных нарушений. Использованы клинический, лучевой, функциональные и статистический методы. Результаты. В I группе применялись методы задней инструментальной бикортикальной фиксации (ЗИБФ) коннекторной системой, корригирующей вертебротомии на вершине кифоза с ЗИБФ. Средняя коррекция составила 68 %. При лечении пациентов II-III групп преимущество отдавали протяженной ЗИБФ с посегментарным шагом и опорной площадкой «крестец-таз» в сочетании с выполнением заднего костно-пластического спондилодеза. Основным методом лечения была коррекция и стабилизация деформации сегментарным инструментарием CDI, задний спондилодез аутокостью или в комбинации с остеоиндуктивным материалом «Chronos». Средняя коррекция во II группе составила 60 %, в III – 57 %. Заключение. Нейрогенные деформации позвоночника требуют раннего оперативного лечения при сохранении параметров легочной вентиляции на адекватном уровне. Хирургическое лечение является этапом общей стратегии лечения пациента. План лечения, в том числе оперативного, может быть реализован только при возможности многопрофильного обследования, мониторинга состояния и заключения консилиума с учетом рекомендаций ортопеда, педиатра, невролога, анестезиолога-реаниматолога, врача лучевой диагностики, физиолога, реабилитолога. Также необходимо создание единого реестра больных нейроортопедического профиля.

Нейрогенный кифосколиоз, денервационный сколиоз, нейро-мышечные деформации, миелоцеле

Короткий адрес: https://sciup.org/142121650

IDR: 142121650

Текст научной статьи Опыт лечения нейрогенных деформаций позвоночника

АКТУАЛЬНОСТЬ

В последние годы все чаще внимание вертеброло-гов привлекают пациенты с нейрогенными деформациями позвоночника. В данную нозологическую группу относят пациентов с наследственными нейромышечными заболеваниями, с грубой миелодисплазией и травмой спинного мозга, церебральным параличом. Учитывая особенности течения синдрома деформации позвоночника и грудной клетки и различие во мнениях среди отечественных и зарубежных ученых по поводу ортопедического сопровождения при нервномышечных заболеваниях, данная группа деформаций требует отдельного освещения. Нервно-мышечные болезни – обширная группа генетически гетерогенных заболеваний, основными клиническими проявлениями которых являются слабость, парезы и атрофии различных групп мышц. Суммарная распространенность составляет примерно 1 на 3-3,5 тыс. населения в раз- личных популяциях мира. Однако, если пересмотреть среднемировую статистику на численность населения РФ, то в стране насчитывается около 48 тыс. больных. Проблему усугубляет отсутствие единого реестра нервно-мышечных болезней в РФ и специализированных центров, занимающихся лечением и реабилитацией данных пациентов, а также отсутствие патогенетической терапии. В зависимости от преимущественной топографии патологического процесса и характера поражения различают следующие группы нервно-мышечных заболеваний: прогрессирующие мышечные дистрофии, врожденные структурные миопатии, спинальные мышечные атрофии, полинейропатии, миотонии, миастении и пароксизмальные миоплегии.

Отличительной особенностью деформации позвоночника при нейромышечных заболеваниях является ранний дебют возникновения, наличие перекоса таза, выраженная декомпенсация стато-динамического баланса туловища у вертикализированных пациентов, а также продолженная прогрессия деформации позвоночника и грудной клетки после окончания костного роста и толерантность к консервативным методам лечения. Кроме того, часто отмечаются усталостные боли, трофические нарушения нагружаемых отделов (вертелы бедренных костей, гребни подвздошных костей, гиббус), грубые функциональные нарушения со стороны внутренних органов и миелопатический синдром [1, 3, 5, 21]. Сколиотическая торсионная деформация грудной клетки сопровождается снижением дыхательного объема и провоцирует более частую заболеваемость бронхитами и пневмонией [11, 16].

Нейрогенный вертебральный синдром обусловлен 3 компонентами: денервацией осевой мускулатуры при спинальных амиотрофиях и параличах; потерей опорной функции осевой мускулатуры при миопатиях; комбинацией паралитического и аномалийного (дизрафия или агенезия задней опорной колонны) компонентов при грубых спинальных дизрафиях, в результате чего в деформации позвоночника превалирует кифотический компонент.

Особенности патогенеза нейромышечной деформации обусловливают неминуемую прогрессию деформации позвоночника и грудной клетки у пациентов даже с законченным ростом уже при минимальных отклонениях (до 20°-25° по Cobb) во фронтальной и/или сагиттальной плоскости [1]. Раннее жесткое корсетирование у этих пациентов позволяет предотвратить значительную прогрессию в детском возрасте, однако сопряжено с проблемой контактных дерматитов и пролежней, поэтому многие авторы настаивают на хирургической стабилизации позвоночника ко второму пику роста [7,

МАТЕРИАЛ

В РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова в отделении нейрохирургии за 2011-2012 гг. прооперировано 23 пациента в возрасте от 1,5 лет до 28 лет с прогрессирующим сколиозом тяжелой степени. В зависимости от нозологии и закономерностей течения вертебрального синдрома пациенты разделены на 3 группы: I группа – последствия миелоцеле (6 детей), II – пациенты с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы на уровне шейного и грудного отдела и развитием параплегии (2 пациента), III – 15 пациентов с нейромышечными заболеваниями.

Предметом изучения были особенности вертебрального синдрома (характер), динамика неврологического статуса и функциональных нарушений. Использованы клинический, лучевой (рентгенография, КТ, МРТ, сонография), функциональные у детей старше 5 лет (ЭНМГ, эстезиометрия, спирометрия) и статистический методы. Измерение углов деформации позвоночника проведено по методу Cobb в программе SurgimapSpine. Cтепень сколиотического компонента

17, 18, 19]. При данной патологии искривление представляет собой грубые протяженные С- или S-образные деформации с перекосом таза в 70 %. При S-образной форме дуги баланс туловища, как правило, компенсирован, однако обе дуги достигают 100° и более [13]. Наивысшей точкой прогрессирования является контакт грудной клетки и таза, что в нашей практике всегда сопровождалось грубой (более 100°) кифосколиотической деформацией и резким нарушением функции внутренних органов, что переводило больных в категорию ин-курабельных. Динамику НМЗ у больного в общем виде можно представить так: мышечная слабость – невозможность ходьбы – прогрессирование деформации позвоночника – синдром недостаточности грудной клетки – дыхательная недостаточность – сердечно-лёгочная недостаточность – смерть. Частое упоминание сердечно-лёгочной недостаточности как основного диагноза в постсекционном заключении подтверждает одно: причиной ранней гибели этих пациентов является именно декомпенсированная деформация позвоночника [17].

В странах Европы и Америки в стандарт лечения таких больных входят кинезотерапия, хирургическая посегментарная фиксация позвоночника, кортикостероиды, неинвазивная вентиляция лёгких (масочная дыхательная поддержка), психологическая поддержка. Долгосрочные исследования показали улучшение в положении сидя, качества жизни и функции легких; улучшение деформации позвоночника, а также исправление перекоса таза [4, 6, 8, 12, 13, 14].

Целью исследования является изучение течения и результатов лечения вертебрального синдрома при различных нейрогенных деформациях позвоночника.

Дизайн: ретроспективный анализ серии клинических наблюдений. Класс доказательности – IV.

И МЕТОДЫ деформации оценивалась по классификации J. Jamеs [10], кифотического – по классификации R. Winter [20]. Необходимо отметить, что важным является не абсолютная величина деформации позвоночника и перекоса таза, а ее неизбежная прогрессия и связанные с этим стато-динамические и функциональные нарушения. У данной категории пациентов речь идет не о косметическом дефекте, а о качестве и, возможно, продолжительности жизни. Синдром торакальной недостаточности количественно оценивался по индексу SAL и ИАсГК [2]. Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета Excel 2010. Функциональный статус до и после операции оценивался по классификации RLAH (Rancho Los Amigos Hospital) [5] и включал 5 функциональных классов (ФК): 1 – пациенты, способные перемещаться без внешней помощи; 2 – пациенты, способные перемещаться с поддержкой; 3 – пациенты, сидящие без внешней помощи; 4 – пациенты, способные самостоятельно сидеть с внешней поддержкой; 5 – лежачие пациенты.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Вертебральный синдром в I группе характеризовался кифосколиотическими деформациями с преобладанием кифотического компонента. При этом формирование и прогрессирование деформации начинается с рождения ребенка, и к 1,5-2 годам кифоз в среднем достигает 90° и более. Средняя величина кифоза до операции – 66° (III степень по Winter), после – 21°. Сколиотический компонент во всех случаях был до 15° и не превалировал в структуре деформации. Индексы SAL и ИАсГК до операции варьировали в пределах 78-92 и 0,76-0,89 соответственно. После оперативного лечения торакальные индексы достоверно не изменялись. Крайне важным явилось распределение детей по функциональным классам в целом (табл. 1) и по группам. Так, в I группе из 6 детей до операции 5 пациентов составляли 5 ФК, 1 ребенок – 2 ФК. После операции соотношение изменилось: 5 пациентов относились к 3 ФК, 1 ребенок – к 2 ФК. Скорость прогрессирования была прямопропорциональна протяженности дизра-фии задней колонны и выраженности неврологического дефицита. К 3-5 годам происходит структурная клиновидная деформация тел позвонков с крайней ригидностью. Неврологический дефицит у 3 детей представлен нижней пареплегией с нарушением функции тазовых органов (НФТО), у 2 детей – грубым нижним парапарезом с НФТО, у одного пациента с 2 ФК отмечался нижний умеренный парапарез. После операции у 2 пациентов наблюдалась положительная динамика в виде расширения границ чувствительности.

Таблица 1

Распределение пациентов по классификации RLAH

|

Функциональный статус по RLAH |

До операции (кол-во) |

После операции (кол-во) |

|

Класс 1 |

8 |

9 |

|

Класс 2 |

3 |

2 |

|

Класс 3 |

1 |

9 |

|

Класс 4 |

3 |

2 |

|

Класс 5 |

7 |

0 |

Особенности вертебрального, торакального, неврологического синдромов и синдрома функциональных возможностей позволяют рассматривать пациентов II-III групп вместе. Вертебральный компонент представлен пологим кифосколиозом, поясничной или грудопоясничной локализацией вершины дуги, торсией грудной клетки и нарушением позиции таза в двух плоскостях. Во II группе средняя доопераци-онная величина деформации достигала 52° и более с ведущим сколиотическим компонентом. Большинство детей в анамнезе наблюдались и консультировались в травматологических центрах и проходили корсетотера-пию без эффекта. Независимо от ортезирования во всех случаях наблюдалось бурное (от 3° до 20° в год) прогрессирование. Верхним порогом прогрессирования являлся контакт реберной дуги с крылом подвздошной кости по вогнутой стороне деформации. При этом нарушалась функция сидения за счет выраженного стато-динамического дисбаланса, что переводило пациентов в класс 4-5 по классификации RLAH. Индексы SAL и ИАсГК до операции варьировали в пределах 62-84 и 0,59-0,87 соответственно. После оперативного лечения коридоры торакальных индексов составили 78-96 и 0,81-0,94. Неврологический статус у больных II группы представлен грубым тетрапарезом (1) и верхним грубым парапарезом и нижней параплегией (1), всех больных III группы - умеренным смешанным тетрапарезом. Динамики неврологического статуса после операции не отмечено.

Распределение по ФК во II группе до операции было следующим: по одному пациенту 3 и 5 ФК. После операции двигательные возможности пациентов отнесены к 3 ФК. После операции средняя величина искривления составила 21°.

В III группе ФК характеризовался более мозаичной структурой с более выраженной динамикой. До операции: 5 пациентов – 4 ФК, 9 – 1 ФК, 1 – 5 ФК; после операции: 5 – 3 ФК, 9 – 1 ФК, 1 – 3 ФК. Важно, что ни у одного пациента не было отрицательной динамики и все пациенты перешли на более высокий функциональный класс. Средняя величина искривления более выражена (угол Cobb до операции –75°, после – 32°), что отражает ее ригидность и более низкий процент коррекции.

Во всех группах отмечено проградиентное прогрессирующее течение деформации позвоночника независимо от сроков манифестации и костной зрелости.

Пациенты оперированы в разное время (от 3 до 22 лет) от начала заболевания, причиной этого является непреодолимая проблема своевременной диагностики, направления и адекватной помощи по месту жительства.

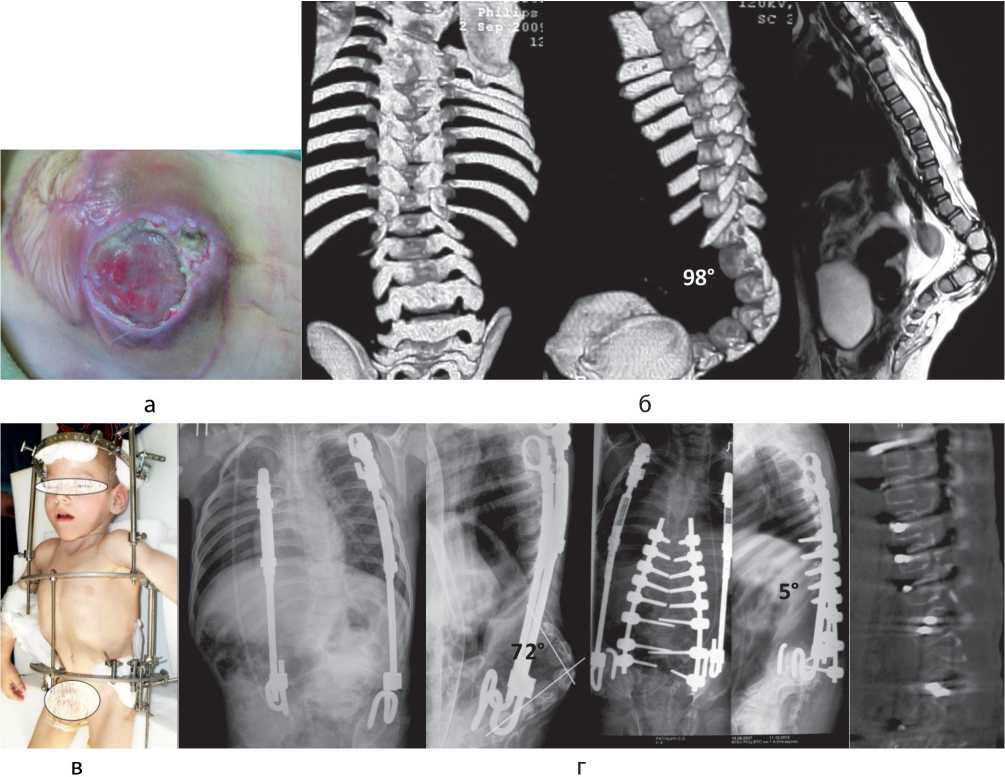

Из хирургических методик в I группе применялись методы задней инструментальной бикортикальной фиксации (ЗИБФ) коннекторной системой при начальных стадиях и мобильной дуге, корригирующей вер-тебротомии на вершине кифоза с ЗИБФ на 3 сегмента выше и ниже резецируемой зоны (при выраженных деформациях и ригидной дуге 4 сегмента) с посегмен-тарным шагом опорных точек. Натяжение мягких тканей на вершине ригидной деформации провоцирует их трофические нарушения, являющиеся жизнеугрожающими и осложняет тактические подходы к их коррекции (рис. 1, а, б). В этом случае целесообразно применение систем внешней фиксации с целью внеочаговой коррекции и стабилизации деформации и создание условий для консолидации мягких тканей (рис. 2, в). Коррекция возможна только методом корригирующей вертебротомии на вершине кифоза и задней инструментальной бикортикальной фиксации 4 позвонков краниальнее и каудальнее резецируемого сегмента (рис. 2, г). Средняя коррекция составила 68 %.

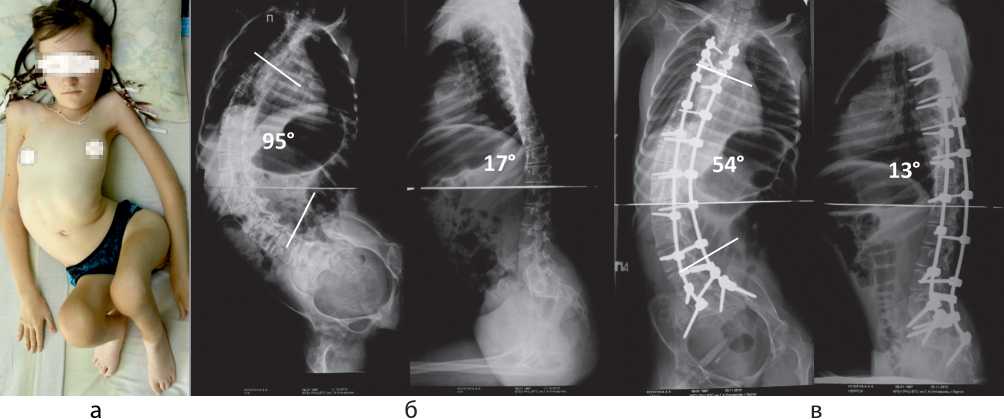

При лечении пациентов II-III групп преимущество за протяженной ЗИБФ с посегментарным шагом и опорной площадкой «крестец-таз» в сочетании с выполнением заднего костно-пластического спондилодеза. Основным методом лечения была коррекция и стабилизация деформации сегментарным инструментарием CDI, задний спондилодез аутокостью или в комбинации с остеоиндуктивным материалом «Chronos» (рис. 2). Гибридные технологии применялись у неврологически сохранных и функционально тяжелых пациентов с целью коррекции вертебрального синдрома и улучшения функционального состояния пациентов (halo-pelvic, системы динамической фиксации VEPTR, TSRH). Средняя коррекция во II группе составила 60 %, в III – 57 %.

У пациентов с сохранными активными движениями в нижних конечностях и перспективой самостоятельного передвижения, как правило, применялось этапное лечение с превентивной динамической коррекцией HALO-pelvic аппаратом. При достижении порога мобильности позвоночника выполняется ЗИБФ инструментарием CDI. При грубом неврологическом дефиците с наличием нижней параплегии выполнялась одномоментная коррекция деформации до достижения компенсированной дуги и создания оптимальных условий для вертикализации пациента.

Рис. 1. Фото и данные лучевых методов пациента 5 лет. Врожденный порок развития позвоночника и ЦНС. Гиперкифоз поясничного отдела. Миелорадикуломенингоцеле грудопоясничного отдела, состояние после миелорадикулолиза. Нижняя вялая параплегия с нарушением функции тазовых органов. Окклюзионная шунтозависимая гидроцефалия. Синдром Арнольда-Киари 2: а – инфицированная рана в области вершины кифоза; б – МСКТ и МРТ позвоночника: грубая миелодисплазия, дизрафия с гипогенезией задней колонны и вторичной структурной клиновидной трансформацией тел позвонков поясничного отдела; в – использование halo-pelvic аппарата с последующей инверсией на реберно-тазовую сиcтему VEPTR с целью внеочаговой коррекции; г – рентгенограммы позвоночника после выполнения корригирующей вертебротомии и ЗИБФ. Пациент переведен из 5 в 3 ФК

Рис. 2. Фото (а) и рентгенограммы (б, в) пациентки 15 лет. Врожденная амиотония Оппенгейма. Нейрогенный прогрессирующий грудопоясничный сколиоз тяжелой степени. Грубый смешанный тетрапарез

Целью оперативного лечения была не полная коррекции деформации, а перевод ее в компенсированную форму и вертикализация пациента. Подход к каждому пациенту должен быть строго инди- видуален с учетом сопутствующей патологии. Так например, при аномалии Арнольда-Киари дистракционные усилия не приемлемы и необходим укорачивающий маневр.

ОБСУЖДЕНИЕ

-

1. Пациентам с последствиями спинномозговой грыжи и прогрессирующим кифозом целесообразно выполнять корригирующую вертебротомию на вершине деформации и одномоментную заднюю посег-ментарную инструментальную фиксацию системой CDI с захватом 4 сегментов краниально и каудально зоны вертебротомии. Применение крючковых систем не рекомендуется в связи с недостаточной прочностью фиксации. При начальных кифозах рекомендуется задняя инструментация системами динамического типа (TSRH, VEPTR).

-

2. Корсетное лечение у пациентов с кифосколиозами на фоне нейромышечных заболеваний не эффективно. Данное лечение не только не удерживает деформацию в рамках компенсации, но к тому же увеличивает риск развития пролежней.

-

3. Показанием к оперативному лечению на фоне миопатии является деформация более 10°, и, в отличие от идиопатического сколиоза, выжидательная тактика у таких пациентов абсолютно не оправдана. Деформация неизбежно прогрессирует независимо от времени манифестации и костного возраста.

-

4. В зону инструментации при паралитическом сколиозе необходимо включать таз, даже при отсутствии его фронтального перекоса. Транспедикулярные винты вводятся как в крестец, так и в крылья подвздошных костей.

-

5. Преимущество отдается транспедикулярной, би-кортикальной инструментации с шагом не более 2 сегментов при сколиозе. При ведущем кифотическом компоненте целесообразна посегментарная фиксация минимум на 4 сегмента выше и ниже вершины деформации.

-

6. Степень коррекции должна быть необходимой и достаточной, чтобы перевести деформацию в разряд компенсированной с горизонтальным положением таза и надплечий. При этом исправляется форма и увеличивается объем деформированной грудной клетки, налаживается функция внешнего дыхания, улучшается самообслуживание.

-

7. При ТБСМ инструментальная фиксация позвоночника также направлена на восстановление баланса туловища и вертикализацию пациентов, что дает возможность им сидеть и передвигаться в инвалидном кресле.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-

1. Нейрогенные, т.е. быстропрогрессирующие деформации позвоночника требуют раннего оперативного лечения при сохранении параметров легочной вентиляции на адекватном уровне.

-

2. Хирургическое лечение является этапом общей стратегии лечения пациента. План лечения, в том числе оперативного, может быть реализован только при возможности многопрофильного обследования, мониторинга состояния и заключения консилиума с учетом рекомендаций ортопеда, педиатра, невролога, анестезиолога-реаниматолога, врача лучевой диагностики, физиолога, реабилитолога. Также необходимо созда-

- ние единого реестра больных нейроортопедического профиля.

-

3. Хирургическая коррекция не влияет на динамику основного неврологического заболевания, но значительно улучшает качество жизни за счет уменьшения функционального дефицита и улучшения баланса туловища.

-

4. План оперативного лечения строго индивидуален.

-

5. При деформациях с грубыми функциональными нарушениями показания к оперативному лечению следует рассматривать как жизненные и преимущественно применять гибридные методы.