Опыт лечения пациентов с патологией плечевого сустава вследствие родового повреждения плечевого сплетения

Автор: Орешков Анатолий Борисович, Агранович Ольга Евгеньевна, Хусаинов Никита Олегович, Рождественский Владимир Юрьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель. Разработка алгоритмов, основанных на сочетании сухожильно-мышечных транспозиций и костнопластических вмешательств на плечевом поясе для увеличения активных движений отведения и супинации плеча у детей с последствиями родового паралича плечевого сплетения. Материалы и методы. Проведено обследование и лечение 37 пациентов с последствиями родовой травмы плечевого сплетения. Использовали методы мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). У 26 пациентов выявлены вторичные изменения компонентов плечевого сустава разной степени выраженности. У 11 пациентов, согласно данным инструментальных исследований, изменения отсутствовали. К вторичным изменениям были отнесены гипоплазия, элевация и ротация лопатки - SHEAR-деформация (Scapular Hypoplasia Elevation and Rotation); деформация клювовидного отростка, характеризующаяся его удлинением, ростом в латеральную сторону; овоидная форма головки плечевой кости. Операция сухожильно-мышечной пластики в различных вариантах выполнена в 25 случаях. Деротационную остеотомию плечевой кости выполнили в 6 случаях. У 6 пациентов применили имплантацию системы хронической электронейростимуляции «НейСи-3М» с эпиневральной фиксацией электродов к корешкам C5-C6 и их ветвям, нижнему подлопаточному нерву, надлопаточному нерву, подмышечному нерву, мышечно-кожному нерву. Для удерживания плеча в заданном положении в течение нескольких месяцев применяли ортезы для плечевого сустава. Для оценки результатов проведенного лечения использовали шкалу Mallet. Результаты. Наилучшие результаты лечения были получены в группе пациентов, которым выполняли операцию деротационной остеотомии плечевой кости. У большинства пациентов, которым была выполнена операция сухожильно-мышечной пластики, наблюдали формирование отводящей наружно-ротационной контрактуры плечевого сустава, элевацию и латерализацию лопатки, сочетанное движение комплекса «плечо-лопатка» посредством лопаточно-грудного сочленения. Заключение. Эффективность применения той или иной методики лечения определяется ее разумным выбором в каждом конкретном случае.

Паралич эрба-дюшена, паралич клюмпке, мышечно-сухожильная пластика, деротационная остеотомия, хроническая электронейростимуляция, ортезирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142121877

IDR: 142121877 | УДК: [616.727.2+616.833.34-009.11]-001-053.2-08:616.85 | DOI: 10.18019/1028-4427-2016-1-52-59

Текст научной статьи Опыт лечения пациентов с патологией плечевого сустава вследствие родового повреждения плечевого сплетения

Впервые в 1764 году шотландский акушер William Smellie [4, 5, 23] написал о параличе рук после рождения. В 1872 году Duchenne представил четыре случая с характеристикой типичной клинической картины паралича руки у новорожденных [7]. Далее в 1874 Erb также опубликовал сведения о поражении верхней части плечевого сплетения [8]. Чтобы обосновать свои наблюдения, он обратился к сообщению, сделанному Duchenn в 1872 году. Таким образом, данное заболевание получило название «паралич Erb-Duchenne». Klumpke описала картину повреждения нижней части плечевого сплетения с вовлечением симпатических волокон (синдром Берна- ра-Горнера: птоз, миоз, энофтальм). В связи с чем такой тип повреждения получил название «паралич Klumpke» [15]. Эпидемиологическая частота встречаемости родового повреждения плечевого сплетения, по данным различных авторов, составляет от 0,38 до 5,1 на 1000 новорожденных. Встречаемость среди девочек и мальчиков одинаковая [3, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25]. Правая верхняя конечность поражается чаще. Двустороннее поражение характерно для родов в тазовом предлежании [10, 26].

Этиология. Наиболее частым (до 97 %) осложнением родов, приводящим к повреждению плечевого сплетения, является дистоция плечиков плода [2, 6, 11, 18, 21, 24].

Ш Орешков А.Б., Агранович О.Е., Хусаинов Н.О., Рождественский В.Ю. Опыт лечения пациентов с патологией плечевого сустава вследствие родового повреждения плечевого сплетения // Гений ортопедии. 2016. № 1. С. 52-59.

Патофизиология последствий родового повреждения плечевого сплетения. Для пацентов данной группы типично формирование приводящей пронационной контрактуры плеча, заднего вывиха головки плечевой кости, сгибательной пронационной (реже, сгибатель-но – супинационной) контрактуры локтевого сустава, контрактур лучезапястного сустава, нарушение функции кисти. Часто наблюдают изменения компонентов плечевого сустава, в частности, суставной впадины лопатки [9, 22]. По мнению L’Episcopo, причиной гипоплазии заднего края суставной впадины лопатки являлось внутриротационное положение головки плеча, хотя другие авторы считали эти изменения следствием эпифизеолиза, происходящего во время родов [12, 16]. В частности, Zancolli в 1981 утверждал, что формирование заднего подвывиха головки плеча обусловлено не только мышечным дисбалансом, но и травмой компонентов сустава. Waters считал, что деформация сустава может сформироваться достаточно рано, почти параллельно с развитием контрактур, вынуждая принимать решение о проведении вмешательств в ранние сроки. При наличии выраженных вторичных изменений суставной впадины лопатки операции транспозиции мышц могут оказаться неэффективными, в таких случаях выбор падает на выполнение операции деротационной остеотомии плеча [26]. Патогенетические обоснования применения хронической электронейростимуляции после родовой травмы плечевого сплетения единичны [1]. Актуальность этой сложной темы поставила цель разработать алгоритмы, основанные на сочетании сухожильно-мышечных транспозиций и костнопластических вмешательств на плечевом поясе для увеличения активных движений отведения и супинации плеча у детей с последствиями родового паралича плечевого сплетения. Задачами исследования являлись определение показаний к консервативному и оперативному методам лечения у детей старше года жизни, разработка схем консервативного лечения и режимов клинического ортезирования, создание алгоритмов хирургического лечения для восстановления отведения, сгибания и наружной ротации плеча, оценка результатов сочетания примененных схем консервативного и оперативного методов лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

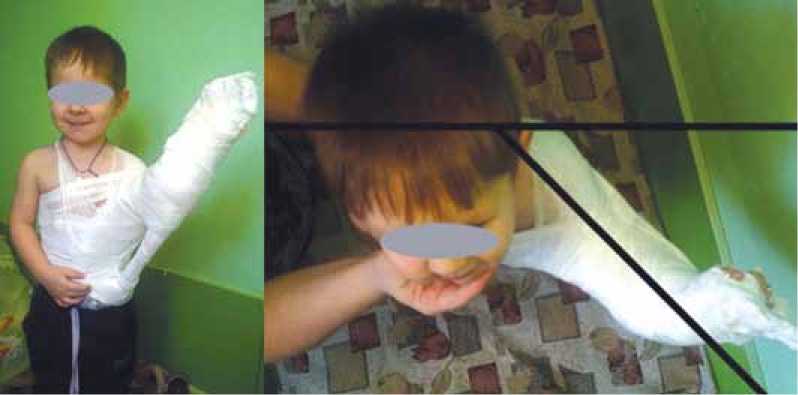

В отделении артрогрипоза ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» МЗ РФ проведено обследование и лечение 37 пациентов с последствиями родовой травмы плечевого сплетения (рис. 1).

В клиническом обследовании тщательное внимание уделяли состоянию плечевого сустава, а именно, соотношению его компонентов, состоянию суставной впадины лопатки. Использовали методы мультиспи-ральной компьютерной томографии (МСКТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

У 26 пациентов (70 %) выявлены вторичные изменения компонентов плечевого сустава разной степени выраженности (рис. 2). У 11 пациентов (30 %), согласно данным инструментальных исследований, изменения отсутствовали. К вторичным изменениям, выявленным при проведении МСКТ, были отнесены гипоплазия, элевация и ротация лопатки – SHEAR-деформация (Scapular Hypoplasia Elevation and Rotation); деформация клювовидного отростка, характеризующаяся его удлинением, ростом в латеральную сторону; овоидная форма головки плечевой кости. Проведение МРТ для визуализации суставных поверхностей являлось более информативным в группе пациентов малого возраста и позволило выявить дислокацию головки плечевой кости (подвывих/вывих). Угол ретроверзии суставной поверхности лопатки на пораженной стороне всегда превышал нормальные возрастные значения, также наблюдали прямую корреляционную зависимость между степенью выраженности контрактуры и величиной угла ретроверзии. Наиболее часто наблюдали деформацию суставной впадины лопатки в виде ее уплощения с резким недоразвитием заднего края и отсутствием фиброзно-хрящевой губы в задне-нижнем квадранте. Также встречали варианты формирования двояковогнутой впадины и псевдовпадины в случаях длительно существующей дислокации головки плечевой кости. Кроме того, метод МРТ позволил оценить объем и состояние мышц, окружающих плечевой сустав, вращательной манжеты плеча. Было установлено, что на пораженной стороне мышечная ткань содержала включения жира, а ее объем значительно снижен.

Рис. 1. Пациентка Н., 10 лет, до лечения, с демонстрацией максимальной супинации плеч

Рис. 2. Данные МСКТ и МРТ исследований плечевого сустава пациентки Н.

Полученные данные были необходимы для выбора тактики лечения: при наличии выраженных вторичных изменений сложные реконструктивные или ребалансирующие операции на мышцах не были показаны.

Операция сухожильно-мышечной пластики в различных вариантах выполнена в 25 случаях. Выполняли монополярную транспозицию большой круглой и/или широчайшей мышц в позицию мышц-наружных ротаторов плеча в 9 случаях. В 16 случаях дополнительно выполняли релиз подлопаточной мышцы по технике «slide» (отделение мышечной части от передней поверхности лопатки тупым путем и сдвигом в латеральную сторону). В двух случаях дополнительно выполняли передний релиз плечевого сустава, включавший удлинение сухожилия большой грудной мышцы, резекцию клювовидного отростка лопатки (1 случай), рассечение клювовидно-плечевой связки. В 3 случаях выполняли операцию удлинения приводящих плечо мышц. Операцию транспозиции трапециевидной мышцы на плечо выполняли в трех случаях: в изолированном виде – 1, в сочетании с транспозицией ротаторов – 1, в сочетании с удлинением приводящих плечо мышц – 1.

В двух случаях проведение оперативного вмешательства заключалось в сочетании методики сухожильно-мышечной пластики и остеотомии суставной впадины лопатки с целью изменения ее пространственного расположения.

Деротационную остеотомию плечевой кости вы- полнили в 6 случаях, при этом у двух детей выполнили деротационно-варизирующую остеотомию, в одном случае из-за рецидива порочного положения верхней конечности после транспозиции мышц – наружных ротаторов «обшлага».

У 6 пациентов применили имплантацию системы хронической электронейростимуляции «НейСи-3М» с эпи-невральной фиксацией электродов к корешкам C5-C6 и их ветвям, нижнему подлопаточному нерву, надлопаточному нерву, подмышечному нерву, мышечно-кожному нерву с целью долговременной стимуляции в бытовых условиях в течение двух лет (рис. 3). У части пациентов плечевой пояс иммобилизировали повязкой по Г.И. Турнеру.

После выполнения сухожильно-мышечных транспозиций наружных ротаторов плеча в положение внутренних плечо иммобилизировали в отведении 90 градусов и максимальной супинации, обычно около 80 градусов. Учитывая несостоятельность торакобрахиальной гипсовой шины из-за смещения гильзы на переднюю поверхность грудной клетки со сгибанием и неконтролируемым приведением плеча (рис. 4), а также из-за ее чрезмерного веса, для удерживания плеча в заданном положении в течение нескольких месяцев применяли ортезы для плечевого сустава из перфорированного листа поликапролактона, покрытого полиуретаном, с опорой гильзы на туловище и охватыванием всей руки (рис. 5). Технические средства реабилитации (ТСР), ортезы классифицировали по нормативным документам и ГОСТ ИСО (табл. 1).

Рис. 3. Имплантация приемной антенны системы хронической электронейростимуляции «НейСи-3М» с эпиневральной фиксацией двух пар электродов к боковому и заднему пучкам плечевого сплетения пациентки Т., 6 лет

Рис. 4. Неконтролируемое приведение плеча в гипсовой торакобрахиальной шине

Рис. 5. Торакобрахиальный ортез в положении отведения плеча 85-90 градусов и его максимальной супинации (ГОСТ ИСО 9999-2014 «06 06 30 – ортез на плечо, локоть, запястье и кисть»)

Таблица 1

|

№ |

Нормативный документ или ГОСТ ИСО |

№ вида ТСР или аббревиатура |

Вид и наименование ТСР (торакобрахиального ортеза) в положении отведения плеча 90° и максимальной супинации |

|

1. |

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 24 мая 2013 № 214н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду...» |

8-94 |

Тутор на плечевой сустав |

|

8-95 |

Тутор на всю руку; шины отводящие для верхних конечностей (абдукционные) |

||

|

2. |

ГОСТ ИСО 13404-2010 «Национальный Стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование» от 2012.04.01 |

SEWHO |

Ортез на плечевой и локтевой суставы, запястье и кисть |

|

3. |

ГОСТ ИСО 9999-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для жизнедеятельности людей с ограничениями. Классификация и терминология» от 2016.01.01 |

06 06 30 |

Ортезы на плечо, локоть, запястье и кисть. Ортезы, которые охватывают суставы плеча, локтя, запястья, всю или часть кисти |

Названия торакобрахиальных ортезов (ТСР) в нормативных документах и ГОСТ ИСО

Режим ортезирования обычно предполагал постоянное использование в течение 2 месяцев после оперативного вмешательства и до полугода на период сна, а также в периоды повышения риска развития прона-ционной контрактуры плеча при интенсивном физиологическом росте.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для оценки результатов проведенного лечения использовали шкалу Mallet, которая учитывает амплитуду активных движений в суставах верхней конечности. Наилучшие результаты лечения были получены в группе пациентов, которым выполняли операцию деротационной остеотомии плечевой кости (рис. 6, 7). У большинства пациентов, которым была выполнена операция сухожильно-мышечной пластики (транспозиция мышц-наружных ротаторов), наблюдали формирование отводящей наружно-ротационной контрактуры плечевого сустава, элевацию и латерализацию лопатки, сочетанное движение комплекса «плечо-лопатка» посредством лопаточно-грудного сочленения (рис. 8).

Рис. 6. Пациент О., 6 лет, до лечения (внешний вид и МРТ плечевого сустава)

Рис. 7. Клинический результат деротационной остеотомии левой плечевой кости у пациента О., 6 лет (рентгенограмма и внешний вид)

Рис. 8. Рецидив внутриротационной контрактуры левого плеча после выполнения транспозиции большой круглой мышцы на большой бугорок плечевой кости (внешний вид)

Данный результат может быть связан с двумя факторами. В ряде случаев операцию транспозиции мышц выполняли при наличии у пациента, по данным проведенного инструментального исследования, выраженных вторичных изменений компонентов плечевого сустава, ведущих к формированию инконгруентности суставных поверхностей. Также примененная методика оперативного вмешательства не позволяла получить достаточное увеличение амплитуды пассивной наружной ротации (устранить контрактуру) верхней конечности пациента, устранить дислокацию головки плечевой кости (по данным проводимого в послеоперационном периоде МСКТ исследования). Следствием этих двух причин, по-видимому, являются неудовлетворительные результаты проведения транспозиции мышц-наружных ротаторов плеча как в изолирован- ном варианте, так и в сочетании с релизом подлопаточной мышцы, проводимым по вышеобозначенной методике.

Хороший результат увеличения амплитуды супинации плеча до 80 градусов продемонтрирован на рисунке 9 у пациентки Т. через два года после транспозиции большой круглой мышцы и широчайшей мышцы спины в положение наружных ротаторов левого плеча и хронической электронейростимуляции в течение полугода.

В планировании индивидуальной программы ре-абалитации и абилитации (ИПРА) и проектировании ТСР необходимо точно указывать долженствующее положение сегментов плечевого пояса с предназначением функции вспомогательных средств для исключения несоответствия реализации предоставленного инвалиду ТСР пункту ИПРА (рис. 10).

Рис. 9. Увеличение амплитуды супинации левого плеча у больной Т. через два года после транспозиции большой круглой мышцы и широчайшей мышцы спины в положение наружных ротаторов плеча: А – до лечения; Б – после оперативного вмешательства и полугода хронической электронейростимуляции

Рис. 10. Несоответствие реализации исполнения ТСР пункту ИПРА у пациента Д., трех лет

ВЫВОДЫ

Проблема выбора тактики лечения пациентов с последствиями родового повреждения плечевого сплетения не теряет своей актуальности. Существует ряд методик, использование которых может улучшить функцию пораженной конечности: их можно разделить на операции, выполняемые на костях верхней конечности и плечевого пояса, и на ребалансирующие сухожильномышечные пластики. Залог успеха в лечении данной группы пациентов, по нашему мнению, заключается в создании четкого представления о том, что является ключевым компонентом патологии: мышечный дисбаланс или нарушение соотношения компонентов сустава, инконгруэнтность суставных поверхностей. По нашему мнению, показаниями к выполнению операции транспозиции мышц является отсутствие функции активной наружной ротации плеча при сохранении конгруэнтности суставных поверхностей компонентов плечевого сустава. При наличии выраженной внутриротационной контрактуры плеча необходимо проведение адекватного переднего релиза, как предварительного этапа, с целью получения достаточной амплитуды пассивных движений (не менее 60 градусов наружной ротации в поло- жении приведения) без потери стабильности головки плечевой кости (передне-нижний вывих). В тех случаях, когда головка плечевой кости дислоцирована и находится в состоянии заднего вывиха или подвывиха у ребенка в возрасте старше 4 лет, а также при наличии сформированной двояковогнутой суставной впадины лопатки или псевдовпадины показано выполнение де-ротационной остеотомии плечевой кости. Операция по изменению пространственного положения заднего края гленоида, выполненная безукоризненно, может явиться гарантом сохранения стабильности головки плечевой кости. Сочетанное применение двух методик – операции сухожильно-мышечной пластики и деротационной остеотомии плечевой кости – возможно, но имеет ограниченное применение в случае формирования избыточной ретроторсии проксимального отдела плеча при длительно существующей дислокации. В таком случае выполняют внутриротационную остеотомию с целью устранения условий для возникновения заднего подвывиха головки плеча. Эффективность применения той или иной методики лечения определяется ее разумным выбором в каждом конкретном случае.

Список литературы Опыт лечения пациентов с патологией плечевого сустава вследствие родового повреждения плечевого сплетения

- Третяк, И.Б. Дiагностика та хiрургiчне лiкування тяжких та застарiлих ушкодженнь периферичних нервiв: дис.. д-ра мед.наук. Київ., 2009. 332 с.

- Perinatal brachial plexus palsy/J. Andersen, J. Watt, J. Olson, J. Van Aerde//Paediatr. Child Health. 2006. Vol. 11, No 2. P. 93-100.

- Role of intraoperative neurophysiology in primary surgery for obstetrical brachial plexus palsy (OBPP)/R.W. König, G. Antoniadis, W. Börm, H.P. Richter, T. Kretschmer//Childs Nerv. Syst. 2006. Vol. 22, No 7. Р. 710-714.

- Clark L.P., Taylor A.S., Prout T.P. A study on brachial birth palsy/Am. J. Med. Sci. 1905. Vol. 130, No 4. P. 670-679.

- Danyau M. Paralysie du member supérieur chez le nouveau-né//Bull. Soc. Chir. 1851. Vol. 2. P. 148.

- Doumouchtsis S.K., Arulkumaran S. Are all brachial plexus injuries caused by shoulder dystocia?//Obstet. Gynecol. Surv. 2009. Vol. 64, No 9. P. 615-623.

- Duchenne G.B.A. De L’électrisation localisée et de son application à la physiologie, à la pathologie et à la thérapeutique. Paris: J.-B. Ballière et Fils. 3rd Ed. 1872. P. 357-362.

- Erb W. Ûeber eine eigenthümliche Localisation von Lähmungen im Plexus brachialis//Verh. Natur. Med. 1874. Bd. 2. S. 130-137.

- Fairbank H.A.T. Birth palsy: subluxation of the shoulder-joint in infants and young children//Lancet. 1913. Vol. 1. P. 1217-1223.

- Geutjens G., Gilbert A., Helsen K. Obstetric brachial plexus palsy associated with breech delivery. A different pattern of injury//J. Bone Joint Surg. Br. 1996. Vol. 78, No 2. P. 303-306.

- Gherman R.B., Ouzounian J.G., Goodwin T.M. Brachial plexus palsy: an in utero injury?//Am. J. Obstet. Gynecol. 1999. Vol. 180, No 5. P. 1303-1307.

- Gilbert A., Razaboni R., Amar-Khodja S. Indications and results of brachial plexus surgery in obstetrical palsy//Orthop. Clin. North Am. 1988. Vol. 19, No 1. P. 91-105.

- Gosk J., Rutowski R. Analysis of risk factors for perinatal brachial plexus palsy//Ginekol. Pol. 2005. Vol. 76, No 4. P. 270-276.

- Etiological risk factors for brachial plexus palsy/I. Hudić, Z. Fatusić, O. Sinanović, F. Skokić//J. Matern. Fetal Neonatal Med. 2006. Vol. 19, No 10. P. 655-661.

- Dejerine-Klumpke A. Contribution à l’étude des paralysies radiculaires du plexus brachial. Paralysies radiculaires totales. Paralysies radicularies inférieures: De la participation des filets sympathiques oculo-pupillaires dans ces paralysies//Rev. Med. 1885. Vol. 5. P. 591-616, 739-790.

- L’Episcopo J.B. Restoration of muscle balance in the treatment of obstetrical paralysis. NY State J. Med. 1939. Vol. 39. P. 357-363.

- Maillet M., Romana C. Complete obstetric brachial plexus palsy: surgical improvement to recover a functional hand//J. Child Orthop. 2009. Vol. 3, No 2. P. 101-108.

- Risk factors for obstetric brachial plexus palsy among neonates delivered by vacuum extraction/M. Mollberg, H. Hagberg, B. Bager, H. Lilja, L. Ladfors//Obstet. Gynecol. 2005. Vol.106, No 5. Pt. 1. P. 913-918.

- Brachioradialis transposition for elbow extension in obstetrical brachial plexus palsy/T. Ozkan, A. Okumus, A. Aydin, S. Ozkan, S. Tuncer//Tech. Hand Up. Extrem. Surg. 2005. Vol. 9, No 1. P. 60-65.

- Value of MRI in diagnosis of obstetrical brachial plexus palsy pre-ganglionic injury/B. Qin, L. Gu, X. Liu, Z. Zhang, J. Xiang, H. Wang, G. Fu//Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2008. Vol. 22, No 12. P. 1455-1457.

- Sandmire H.F., DeMott R.K. Erb's palsy causation: a historical perspective//Birth. 2002. Vol. 29, No 1. P. 52-54.

- Sever J.W. Obstetric paralysis. Its etiology, pathology, clinical aspects and treatment, with a report of four hundred and seventy cases//Arch. Dis. Child. 1916. Vol. 12. P. 541.

- Smellie W. A collection of cases and observation in midwifery to illustrate his former treatise or first volume on that subject/eds. W. Strahan, T. Cadell, G. Nicol. London, 1779. P. 446-448.

- Severe brachial plexus palsy in women without shoulder dystocia/M. Torki, L. Barton, D.A. Miller, J.G. Ouzounian//Obstet. Gynecol. 2012. Vol. 120, No 3. P. 539-541.

- Management of obstetrical brachial plexus palsy with early plexus microreconstruction and late muscle transfers/M.D. Vekris, M.G. Lykissas, A.E. Beris, G. Manoudis, A.D. Vekris, P.N. Soucacos//Microsurgery. 2008. Vol. 28, No 4. P. 252-261.

- Waters P.M. Update on management of pediatric brachial plexus palsy//J. Pediatr. Orthop. 2005. Vol. 25, No 1. P. 116-126.