Опыт лечения переломов плечевой кости у детей с применением титановых эластичных стержней

Автор: Новиков Игорь Юрьевич, Попков Дмитрий Арнольдович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Анализ собственного опыта использования интрамедуллярного стабильного эластичного остеосинтеза в условиях ГБУ ”Курганская ОДБ им. Красного Креста” при оперативном лечении переломов плечевой кости у детей. Материалы и методы. Ретроспективно изучен на непрерывной группе из 17 пациентов в возрасте 5-17 лет опыт применения интрамедуллярного стабильного эластичного остеосинтеза плечевой кости. Были использованы методики антеградного или ретроградного монополярного введения стержней в зависимости от локализации перелома. Результаты. Во всех случаях достигнута консолидация костных отломков с полным анатомическим и функциональным восстановлением поврежденного сегмента. Из встретившихся осложнений отмечена перфорация кожи свободным концом стержня, возникновение осколка при проведении стержня при незавершенных винтообразных переломах (2 случая). Осложнения не повлияли на тактику лечения и не потребовали выполнения дополнительных оперативных вмешательств. В одном случае малый диаметр стержней потребовал дополнительной гипсовой иммобилизации для предотвращения вторичного смещения. Заключение. Опыт использования интрамедуллярного стабильного эластичного остеосинтеза в нашей группе положителен. Для предотвращения возможных осложнений следует тщательно соблюдать хирургическую технику вмешательства.

Интрамедуллярный эластичный стабильный остеосинтез, диафизарные переломы плечевой кости, дети

Короткий адрес: https://sciup.org/142121637

IDR: 142121637

Текст научной статьи Опыт лечения переломов плечевой кости у детей с применением титановых эластичных стержней

Практический опыт показывает, что переломы диафиза плечевой кости можно с успехом лечить консервативными методами, особенно при отсутствии смещения [1]. Данные клинических, рентгенологических исследований подтверждают высокие репаративные способности детского организма, однако регенераторный потенциал не безграничен, и не все виды деформаций, остающиеся после неполной репозиции костных отломков, с возрастом исправляются [4]. Медицинские показания к оперативному лечению переломов плечевой кости обусловлены характером, локализацией переломов, возрастом детей [2 - 5, 9]. Показания расширяются по мере увеличения возраста пациента [7, 14]. С другой стороны, современная социальная и экономи- ческая ситуация заставляет пациента и его родителей вернуться к полноценной деятельности как можно скорее, а существующие стандарты медицинской специализированной помощи - врача - к быстрейшему переводу пациента на амбулаторный этап лечения [8, 9, 11].

В настоящее время наиболее эффективным оперативным методом как с медицинской, так и социальноэкономической точки зрения является интрамедуллярный эластичный стабильный остеосинтез [7, 11].

Целью нашего исследования явился анализ собственного опыта использования интрамедуллярного стабильного эластичного остеосинтеза в условиях ГБУ ”Курганская ОДБ им. Красного Креста” при оперативном лечении переломов плечевой кости у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Данное ретроспективное исследование базируется на анализе результатов лечения непрерывной группы 17 пациентов (13 мальчиков, 4 девочки), которым был выполнен интрамедуллярный эластичный стабильный остеосинтез титановыми предизогнутыми стержнями. Средний возраст пациентов на момент получения травмы был 11,2±0,84 года.

У 9 детей причиной перелома явилось падение с упором на руку, в 5 случаях перелом возник в результате скручивания руки, в остальных – механизм травмы был прямой.

Во всех случаях переломы были закрытыми. По локализации повреждения подразделялись на проксимальный эпифизеолиз или остеоэпифизеолиз (3 случая), перелом на уровне проксимального метафиза (1 случай), перелом проксимальной трети диафиза (4 случая), средней трети (6 случаев) и дистальной трети (3 случая). По характеру линии перелома среди диафизарных переломов мы встретили 6 поперечных, 3 косых, 4 винтообразных.

В двух случаях мы обнаружили нарушения по типу нейропраксии лучевого нерва, регрессирующие в послеоперационном периоде. У одного мальчика перелом сочетался с закрытой черепно-мозговой травмой. Еще в одном случае перелом плечевой кости сочетался с переломами бедра, предплечья, голени у пациента 5 лет в результате автодорожной травмы.

Показаниями для оперативного лечения в данной группе явились следующие: нестабильный характер перелома, особенно при локализации переломов в средней и нижней трети плечевой кости, переломы в верхней трети плеча и проксимального отдела плечевой кости, требующие репозиции отломков, особенно у детей 11 лет и старше, сопутствующие неврологические нарушения, политравматизм. Пожелание со стороны родителей исключить внешнюю иммобилизацию также учитывалось при выборе метода лечения.

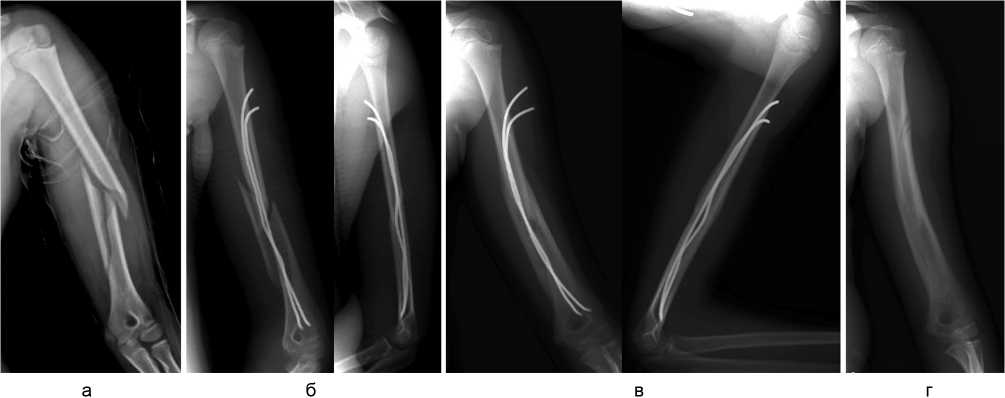

Применяемые методики соответствовали операцион- ной технике, описанной авторами [7]. Основными принципами явились диаметр стержней, соответствующий 3040 % диаметра костномозгового канала, изгибы стержней идентичны, но противонаправлены и располагаются на уровне перелома, использование адаптированного хирургического инструментария, C-дуги. Для переломов в средней трети, верхней трети и проксимального отдела плечевой кости был применен ретроградный монополярный эластичный стабильный остеосинтез (рис. 1), для переломов в нижней трети – антеградный монополярный интрамедуллярный остеосинтез (рис. 2).

Оцениваемыми показателями явились техника и длительность оперативного вмешательства, параметры имплантов, длительность госпитализации, рентгенологические показатели смещения отломков в ближайшем послеоперационном и более позднем периоде, время восстановления движений и активности ребенка в послеоперационном периоде, встретившиеся осложнения.

Для статистической обработки данных использовалась программа Attestat®. Показателями описательной статистики явились среднее значение, стандартное отклонение и средняя ошибка средней арифметической.

Рис. 1. Рентгенограммы и КТ пациента С., 13 лет, на этапах лечения: а – до оперативного лечения, проксимальный эпифизеолиз плечевой кости со смещением; б – после выполнения остеосинтеза; в – через 5 месяцев после операции, видно нормальное функционирование зоны роста; г – после удаления стержней

Рис. 2. Рентгенограммы пациентки С., 9 лет, на этапах лечения: а – до операции; б – после выполнения остеосинтеза; в – через 5 месяцев после операции, консолидация фрагментов; г – после удаления интрамедуллярных стержней

РЕЗУЛЬТАТЫ

Время от получения травмы до выполнения оперативного вмешательства составило в среднем 23,7±4,9 часа за исключением двух случаев, когда интрамедуллярное армирование было выполнено через 7 и 9 дней после травмы при возникновении вторичного смещения при проведении консервативного лечения.

Длительность оперативного вмешательства варьировала от 20 до 140 минут, составляя в среднем 51,7±7,9 минуты. Ни у одного пациента не потребовалось выполнения открытой репозиции фрагментов. Во время операции в одном случае мы применили временное дистракционное репонирующее устройство, еще у одного пациента было использовано скелетное вытяжение за локтевой отросток. У двух пациентов при проведении стержней через зону перелома произошло формирование дополнительного осколка (завершение оскольчатого перелома), но данное обстоятельство не повлияло ни на способ остеосинтеза, ни на последующее течение послеоперационного периода. Во время оперативного вмешательства проводилась антибактериальная профилактика.

Способ введения интрамедуллярных стержней был монополярным антеградным в 9 случаях, ретроградным монополярным – у остальных пациентов. Средний диаметр используемых стержней варьировал от 2 до 3,5 мм, при этом отношение диаметра стержня к диаметру костномозгового канала составило в среднем 0,36±0,01. В одном случае это отношение составило 0,23, что потребовало использования дополнительной гипсовой иммобилизации в послеоперационном периоде. Кривизна интрамедуллярных стержней была модифицирована в 11 случаях для лучшей адаптации к уровню перелома.

Общая длительность госпитализации составила 14,8±2,42 дня и была обусловлена скорее нормативными документами, чем клинической необходимостью.

Исчезновение болевого синдрома и начало движения конечностью были отмечены к концу первой недели у всех пациентов, за исключением случая политравматизма. Дети смогли начать посещать школу в течение первых 2-3 недель после операции во всех случаях, кроме ребенка с переломами нескольких сегментов.

Частота амбулаторных наблюдений составила в среднем один консультативный осмотр в 6-8 недель. Восстановление движений в смежных суставах отмечено у всех пациентов в период от 1 до 2 месяцев после выполнения остеосинтеза. Из 17 пролеченных детей стержни удалены у 12 детей. Критерием для удаления является хорошая клинико-рентгенологическая картина сращения перелома: исчезновение линии перелома, непрерывность кортикальных пластинок, полный объем движений в смежных суставах, отсутствие болевого синдрома. В среднем, срок удаления стержней составил 4,1±0,96 месяца.

Мы не наблюдали торсионных деформаций плечевой кости после выполнения остеосинтеза. Избыточная длина сегмента отмечалась в 1 случае (0,5 см), укорочение (1 см) – также у одного ребенка при оскольчатом переломе. Угловая деформация сегментов отмечена в 4 случаях и составила от 5° до 10°. При этом, в двух случаях деформация прогрессивно уменьшалась по мере ремоделирования костной мозоли и роста ребенка. Смещение отломков по ширине от 1/4 до 1/3 диаметра отмечено у пяти пациентов, ремоделирование костной мозоли в первые 4-6 месяцев устраняло данный дефект во всех случаях.

Среди других осложнений мы наблюдали единственный случай перфорации кожи длинным концом стержня при антеградном его проведении ближе к концу периода остеосинтеза, что не потребовало дополнительного вмешательства. Осложнений при удалении стержней мы не наблюдали.

ОБСУЖДЕНИЕ

Традиционно, учитывая высокий уровень репаративной костной регенерации и потенциал ремоделирования кости в процессе последующего роста, в практике детских травматологов для лечения переломов плечевой кости применяется консервативное лечение [1, 4].

Однако переломы проксимального конца плечевой кости со смещением у детей старше 11-12 лет, когда внешняя иммобилизация в положении отведения в тора-кобрахиальной повязке затруднена, предпочтительнее лечить оперативно [2, 10, 13]. Также многие авторы предпочитают оперативное лечение переломов плечевой кости консервативному при открытых переломах, внутренняя фиксация показана при переломах типа Gustilo I и II [7]. При консервативном лечении диафизарных переломов средней и нижней трети часто возникают вторичные смещения, что расширяет показания к первичному оперативному лечению у детей старше 5-6 лет [7, 12, 13]. Наконец, многие хирурги согласны с необходимостью выполнения малоинвазивной стабилизации переломов плечевой кости без внешней иммобилизации при сочетанных и комбинированных поражениях [4, 7, 9, 12]. В нашей серии при оперативном лечении детей по вышеуказанным показаниям были получены только отличные и хорошие результаты, сопровождающиеся полным анатомическим и функциональным восстановлением верхней конечности.

Среди оперативных методов лечения ведущим является интрамедуллярный стабильный эластичный остеосинтез [5, 8, 10]. Его преимуществами являются малоинвазивность, точность репозиции перелома, относительная простота осуществления, отсутствие необходимости в дополнительной иммобилизации, ранняя активизация пациента, возвращение его к социальной жизни в короткий период [7, 11]. Результаты нашей серии подтверждают вышеперечисленные преимущества метода. Как и в других сериях, начало использования оперированной конечности, самообслуживания у наших пациентов произошло к концу первого месяца после операции [8, 11]. Дети смогли начать посещать школу в течение первого месяца после операции. Важно отметить и небольшое количество амбулаторных посещений ребенком травматолога-ор- топеда, что является явным преимуществом метода по сравнению, например, с методом внешней фиксации [6]. Ни у одного пациента не отмечались ни замедленная консолидация, ни формирование ложного сустава, в том числе и у больного с политравмой. Данное осложнение крайне редко встречается в литературе при лечении переломов интрамедуллярным эластичным стабильным остеосинтезом у детей [5, 7, 13].

В отношении некоторых проблем и осложнений, связанных с выполнением интрамедуллярного стабильного эластичного остеосинтеза в нашей серии: перфорация кожи свободным концом стержня, недостаточный диаметр стержней, потребовавший дополнительной внешней иммобилизации, формирование третьего фрагмента (завершение оскольчатого перелома в момент выполнения остеосинтеза), необходимо отметить, что они не потребовали выполнения незапланированных вмешательств и не повлияли на конечный отличный результат лечения. Надо отметить, что именно интрамедуллярный стабильный эластичный остеосинтез переломов плечевой кости, среди прочих сегментов, сопровождается наименьшим количеством проблем и осложнений [8, 9, 13, 14].

Другие типы осложнений (повреждение стержнем лучевого нерва, миграция стержней, контрактуры смежных суставов), отмечаемые в литературе, мы не наблюдали у наших пациентов. Мы разделяем мнение P. Lascombes [7], S. Sessa et al. [11] и G. Zatti et al. [14], что такого рода осложнения во многом обусловлены нарушением техники оперативного вмешательства.

ВЫВОДЫ

Основываясь на опыте лечения 17 пациентов в возрасте от 5 до 17 лет с переломами плечевой кости, мы можем утверждать, что метод интрамедуллярного эластичного стабильного остеосинтеза является эффективным, сравнительно технически простым методом оперативного лечения, который позволяет активизировать ребенка в минимально короткие сроки после оперативного вмешательства, не требует внешней иммобилизации, уменьшает сроки стационарного лечения и сопровождается низким процентом осложнений.