Опыт оценки численности редких водоплавающих и околоводных птиц на малых озёрах Чуйской степи в окрестностях села Кош-Агач

Автор: П.Ю. Малков, Д.А. Бедарев, Д.А. Барбачакова, А.А. Тазрашев

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 2568 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140312586

IDR: 140312586

Текст статьи Опыт оценки численности редких водоплавающих и околоводных птиц на малых озёрах Чуйской степи в окрестностях села Кош-Агач

Аржан Алексеевич Тазрашев . Охотуправление Минприроды Республики Алтай, Улаган, Россия Поступила в редакцию 30 сентября 2025

Группа небольших озёр в окрестностях села Кош-Агач представляет собой одно из интереснейших в орнитологическом отношении мест на Алтае. Располагаясь в непосредственной близости от Чуйского тракта рядом с Монголией и отличаясь сравнительно высоким обилием и своеобразным видовым составом птиц, кошагачские водоёмы давно привлекают внимание любителей полевой орнитологии и опытных специалистов. Первые подробные сведения об их авифауне приведены в классической монографии П.П.Сушкина (1938) и интерес к ней не угасает до сих пор. В частности, ряд новых примечательных фактов опубликован в последние годы (Грибков и др. 2010; Эбель и др. 2012; Архипов и др. 2014; Гричик 2016; Гончаров, Дубиковский 2018; Цапко, Абибулаев 2018), немало данных получено благодаря онлайн-проектам гражданской науки (INaturalist, GBIF и др.). Орнитологические наблюдения здесь чаще всего проводятся попутно, во время обследований иных, более возвышенных участков. Существенно, что попыток сплошного обследования в короткие сроки всех или хотя бы большей части озёр в окрестностях Кош-Агача, насколько нам известно, ранее не предпринималось. Вместе с тем такие данные могут быть очень информативны для понимания характера распределения и численности редких водяных птиц на Юго-Восточном Алтае.

Район работ, материалы и методы

Районный центр село Кош-Агач (население 8.3 тыс. человек) расположено в обширной межгорной Чуйской котловине на Юго-Восточном Алтае на высоте около 1750 м н.у.м. Климат резко континентальный, аридный. Растительный покров в окрестностях представлен преимущественно опустыненными каменистыми и мел-кодерновинными степями с выраженным проявлением пастбищной дигрессии. Пик животноводческой нагрузки приходится на холодный период, когда значительную часть скота держат в котловине на зимних стоянках. По мере таяния снега на окружающих хребтах основное поголовье скота перегоняют в более кормные урочища. В окрестностях и пределах села имеется значительное количество небольших водоёмов родникового питания и термокарстового происхождения, а также стариц реки Чуя. Их размер и конфигурация заметно варьируют по годам в зависимости от количества осадков. Термокарстовые озёра, кроме того, уменьшаются и даже исчезают после прекращения процесса деградации вечной мерзлоты. Вода прозрачная, в целом холодная, но в середине лета при условии тёплой погоды поверхностные слои могут хорошо прогреваться, особенно в небольших и мелких озерках. Характер берегов зависит от микрорельефа, обычно умеренно увлажнённый, реже сухой или заболоченный. Крупные гидрофиты представлены рдестами, роголистниками, урутью, харовыми водорослями иногда с высокой степенью зарастания, но в некоторых озёрах они редки или вовсе отсутствуют. Местами имеется воздушно-водная растительность бордюрного типа (тростник, рогоз широколистный, сусак зонтичный). Судя по результатам гидробиологических исследований на одном из типичных озёр в окрестностях Кош-Агача, доминирующей группой в зоопланктоне выступают ветвистоусые рачки и коловратки, а в составе зообентоса отмечены личинки хирономид и стрекоз, моллюски, гаммариды, ручейники, олигохеты и др. (Веснина и др. 2012). Из рыб обитают алтайский осман, местами в небольшом количестве сибирский хариус и запущенный рыболовами любителями серебряный карась.

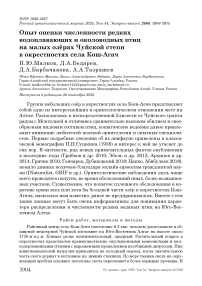

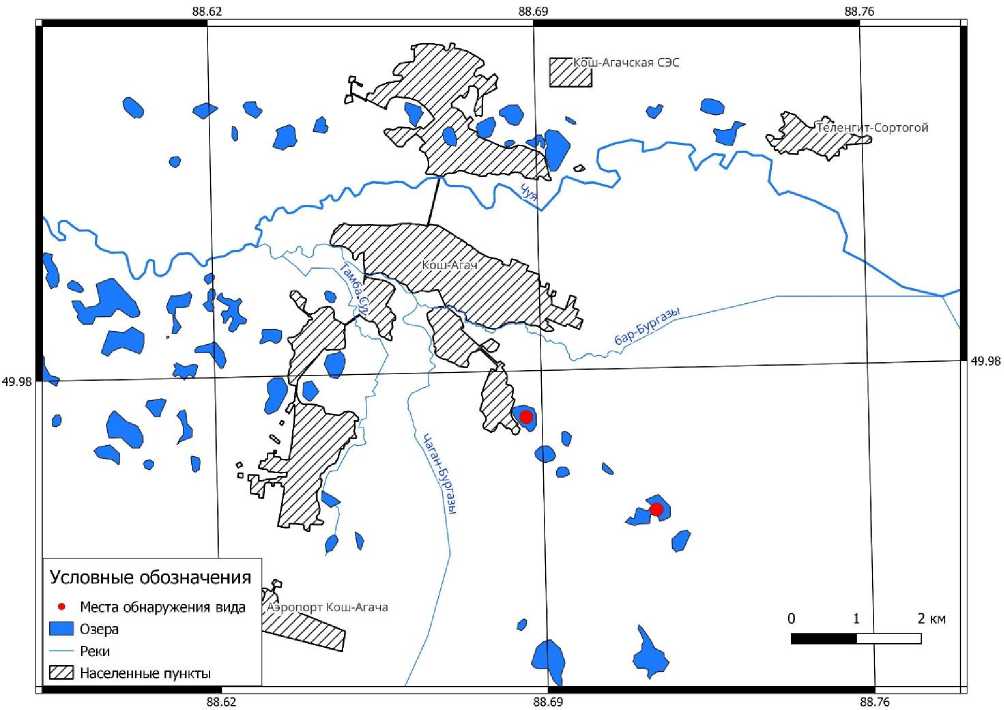

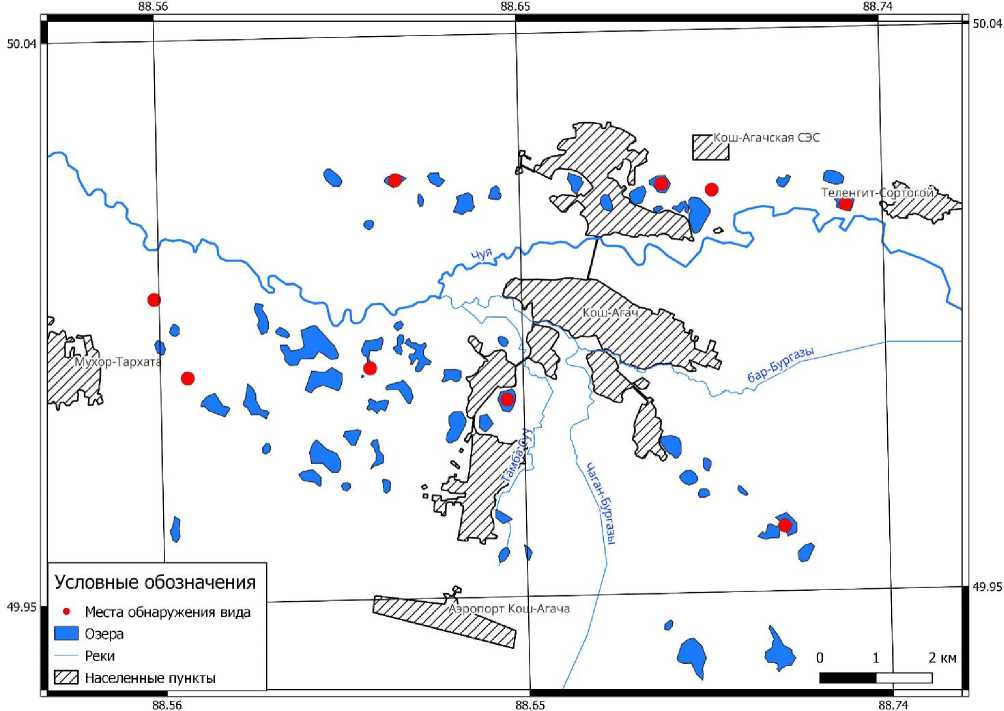

Рис. 1. Места наблюдений 15-19 июля 2025

Сбор фактического материала в окрестностях и черте Кош-Агача выполнен в максимально сжатые сроки 15-19 июля 2025 с целью формирования обоснованных представлений о встречаемости и численности водоплавающих и околоводных видов птиц, включённых в Красную книгу Республики Алтай (2017, далее ККРА). Всего изучено 62 озера на участке диаметром около 14 км и площадью около 160 км2 (рис. 1). Исследование проводили методом сплошного учёта, включая совсем неболь- шие водоёмы, не отображённые на цифровой картооснове. Осмотр каждого из них вели все авторы одновременно с помощью биноклей и зрительной трубы. По возможности птиц фотографировали с качеством, приемлемым для определения.

Результаты и обсуждение

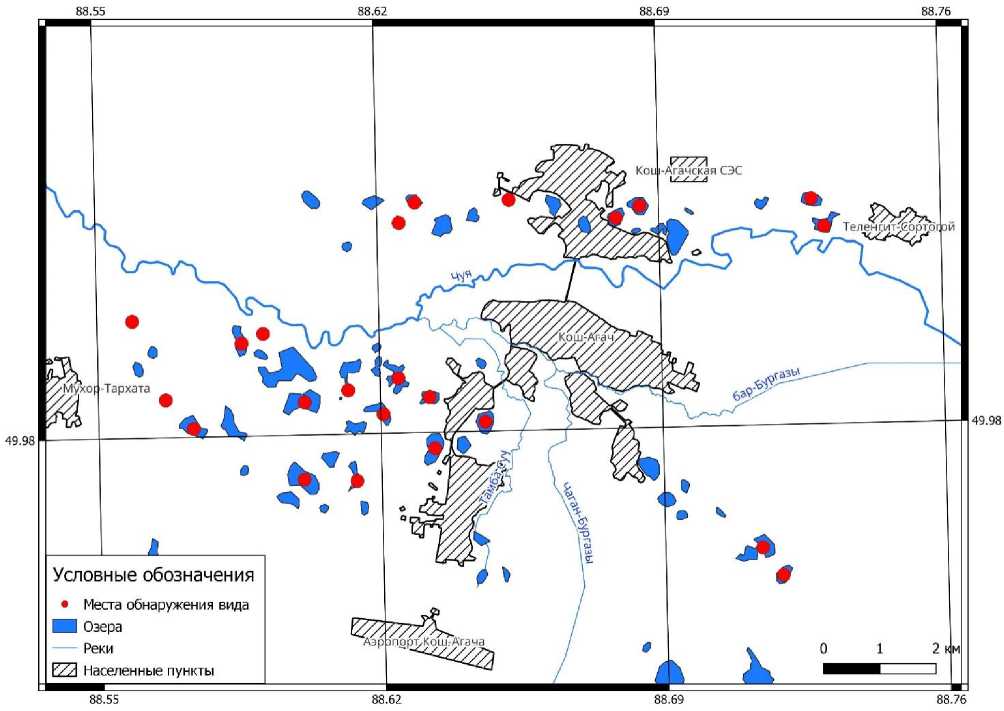

Чернозобая гагара Gavia arctica . ККРА 3 категория – редкий вид. О гагаре как о редкой в начале ХХ века птице на мелких озёрах Чуйской степи писал П.П.Сушкин (1938). Э.А.Ирисов (2009), изучавший авифауну Юго-Восточного Алтая в 1960-1970-е годы, в числе мест, где этот вид гнездится, окрестностей Кош-Агача не упоминает. В настоящее время, судя по тому, что малые озёра близ Кош-Агача посещали многие орнитологи, но гагар не встречали (Эбель и др. 2012; Архипов и др. 2014; Гричик 2016; Гончаров, Дубиковский 2018; Цапко, Абибулаев 2018), ситуация кардинально не поменялась. Показателен в этом плане и очерк в ККРА, где отмечается, что чернозобая гагара «встречена в период гнездования на больших озёрах … Юго-Восточного Алтая», но малые озёра, опять же, не упоминаются (Красная книга… 2017). Тем не менее, ситуация не столь негативна. Время от времени чернозобую гагару фотографируют многочисленные участники сети iNaturalist и эти наблюдения однозначно свидетельствуют о присутствии вида на кошагачских озёрах, в том числе в гнездовой период.

88.62 88.69 88.76

88.62 88.69 88.76

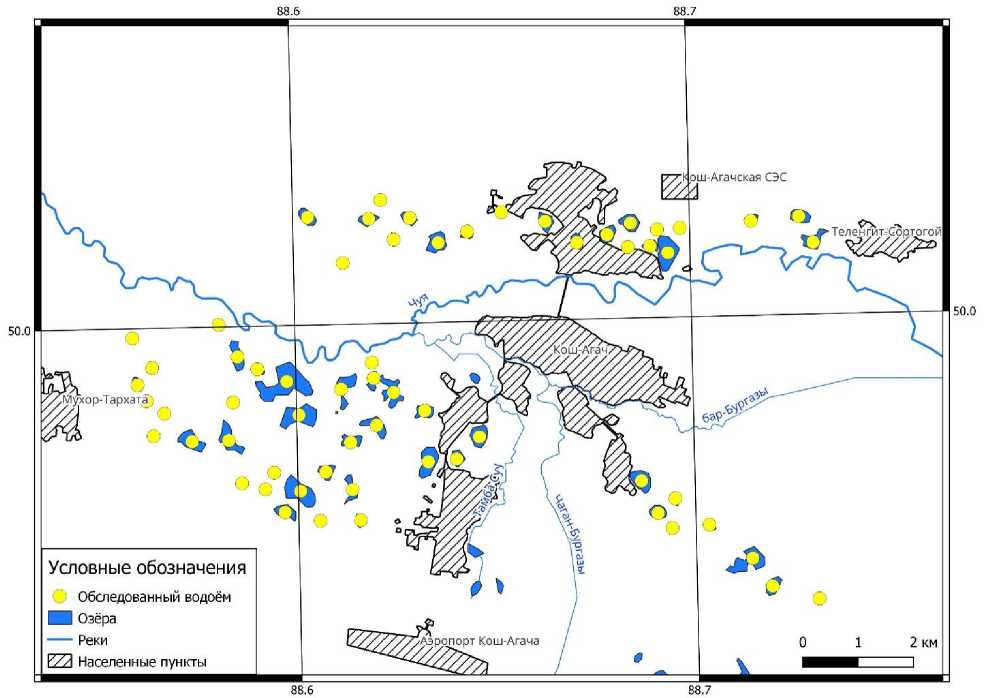

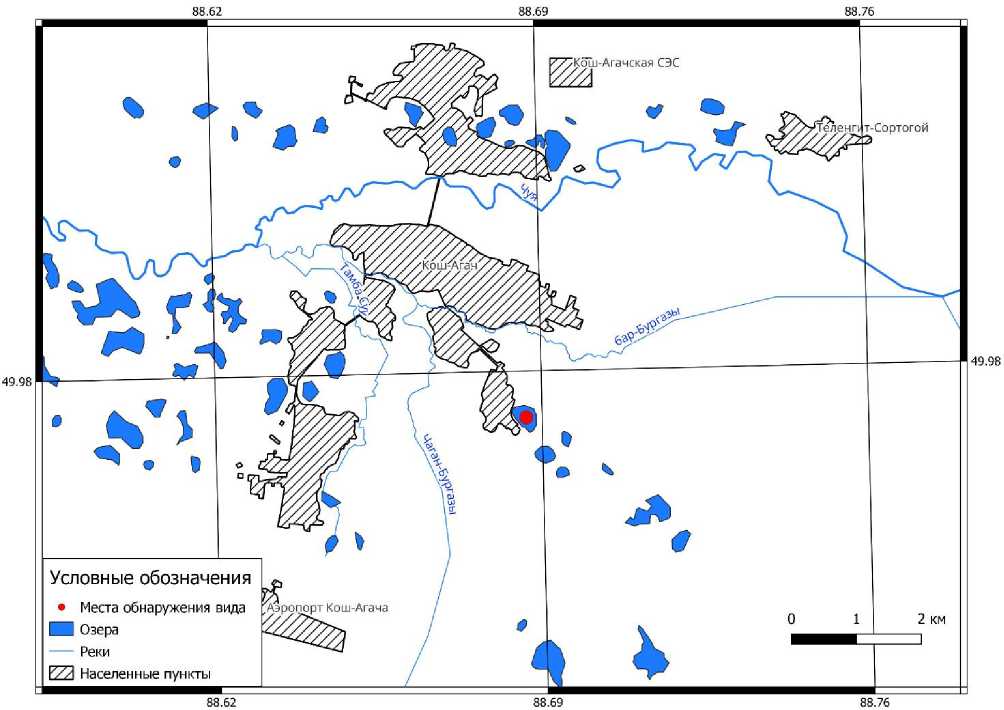

Рис. 2. Распространение чернозобой гагары Gavia arctica 15-19.07.2025

В ходе наших исследований в середине июля чернозобая гагара обнаружена на 5 из 62 обследованных водоёмов (8.1%) (рис. 2). В 2 случаях это были одиночки, в остальных — пара без птенцов, взрослая пара с 1 птенцом и одиночная взрослая птица с 2 птенцами. Таким образом, возле Кош-Агача в период обследования в сумме обитало около 10 птиц, включая сеголеток.

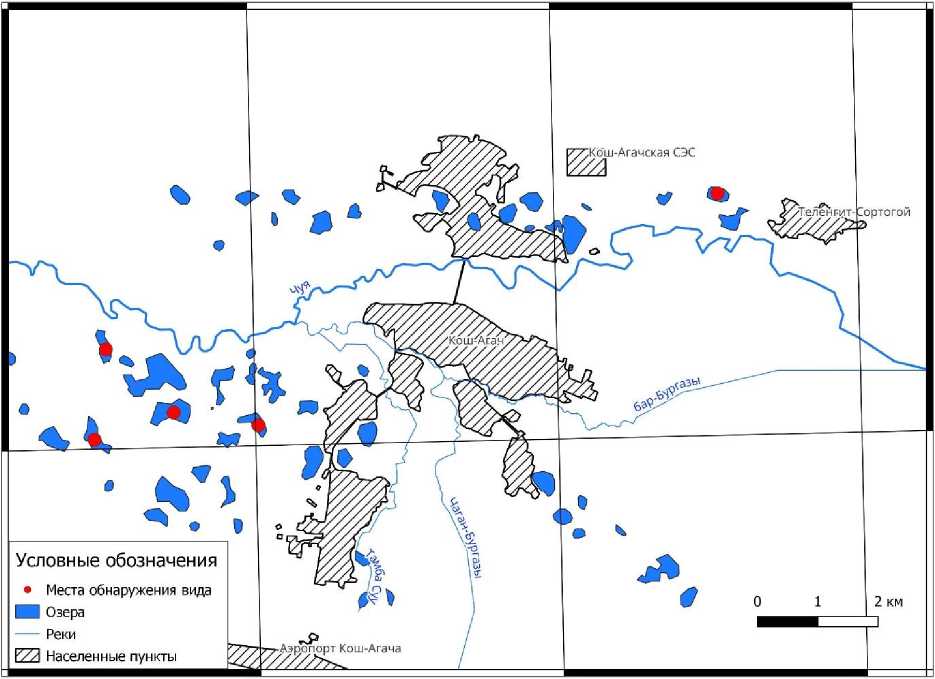

Рис. 3. Распространение большого баклана Phalacrocorax carbo 15-19.07.2025

Большой баклан Phalacrocorax carbo. ККРА 3 категория - вид, имеющий ограниченное распространение в республике, локально гнездящийся. В монографии П.П.Сушкина (1938) сведения о наличии большого баклана возле Кош-Агача и в целом по Юго-Восточному Алтаю отсутствуют. В качестве основного места его распространения в регионе им указан Западный и Южный Алтай, Северо-Западная Монголия. На Юго-Восточном Алтае большой баклан впервые обнаружен на значительном удалении от Чуйской котловины на озере Джулукуль в верховьях реки Чулышман (Ирисов 1963), где сейчас существует его крупная гнездовая колония (Митрофанов 2021). По сообщению зоолога В.Н.Мал-кова, в 1984-1991 годах баклан в окрестностях Кош-Агача изредка и не каждый год появлялся на пролёте. А.Л.Эбель с соавторами (2012) в начале июня 2011 года наблюдал одиночную птицу на пойменном озере Чуи и 2 особей южнее Кош-Агача. Н.В.Цапко и Д.Э.Абибулаев (2018) от- мечали, что на кошагачских озёрах баклан встречается регулярно. Множество наблюдений, подтверждающих наличие вида в этой местности, сделано в последние годы участниками проекта iNaturalist. В 2020-2025 годах для рассматриваемой территории в эту базу данных ежегодно загружается более 10 наблюдений, проведённых в различные месяцы, что позволяет с уверенностью говорить о его стабильном присутствии.

Нами большой баклан найден в общей сложности на 10 озёрах из 62 обследованных (16.1%) (рис. 3). При этом на 2 из них птицы держались относительно большими группами по 14 и 12 особей, в остальных случаях: по 3 особи – на 2 озёрах; по 2 – на 3; по 1 особи – на 3 озёрах. При условии, что все обнаруженные птицы зарегистрированы единожды и нет недоучёта, можно утверждать, что всего на озёрах в окрестностях Кош-Агача в период исследований держалась 41 особь.

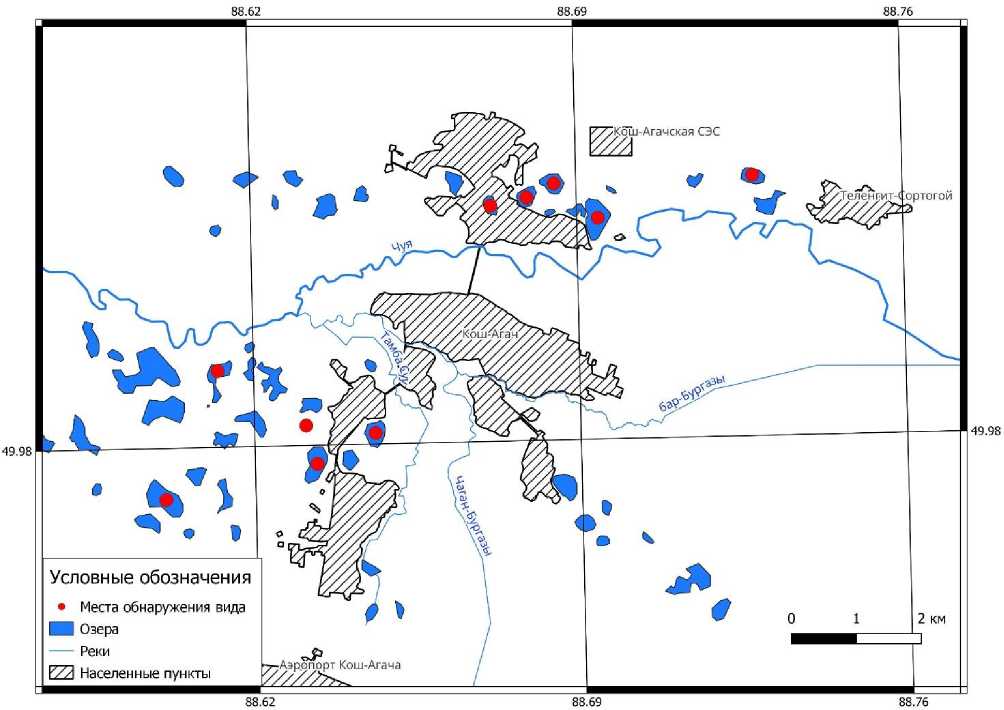

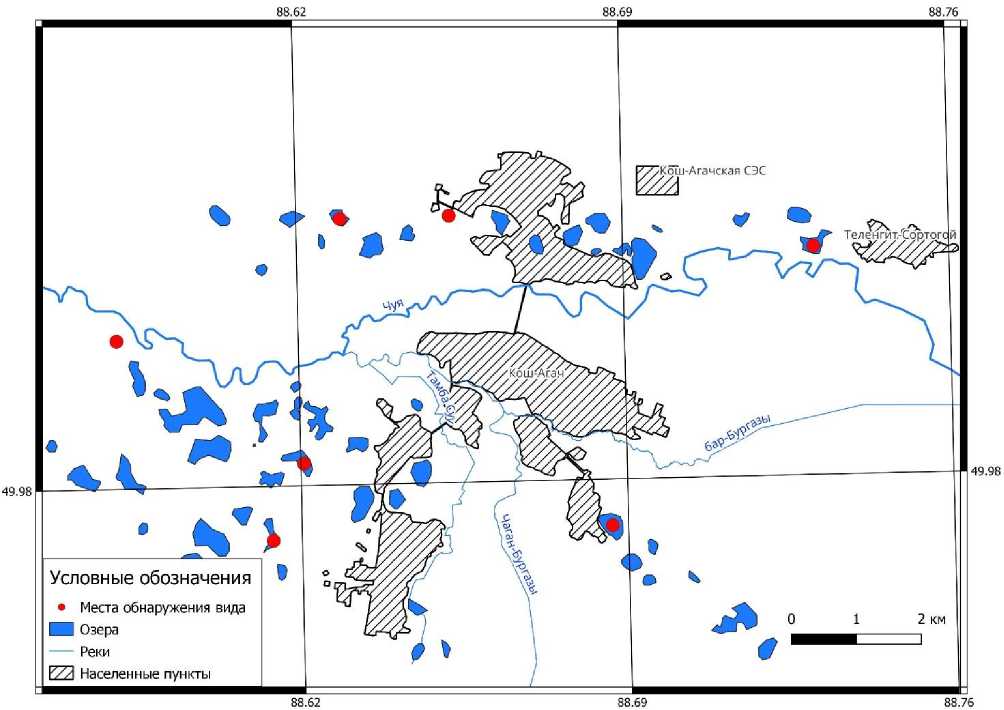

Рис. 4. Распространение большой белой цапли Casmerodius albus 15-19.07.2025

Большая белая цапля Casmerodius albus. ККРА 4 категория – редкий, недостаточно изученный на Алтае вид. П.П.Сушкин (1938) на основании материалов продолжительных экспедиций 1912, 1914 годов, музейных коллекций и анализа литературы отмечал, что «ареал этой птицы окружает Советский Алтай с юга, юго-востока и юго-запада, заходя лишь на западную окраину», то есть на рассматриваемой территории она не встречалась. Судя по литературным данным, в Чуйской степи большая белая цапля впервые отмечена в конце августа 2003 года на берегу небольшого заросшего озера юго-восточнее Кош-Агача (Грибков и др. 2010). Затем В.Ю.Архипов с соавторами (2014) видели одиночных птиц на небольшом озере в пойме Чуи, но эта точка находится на удалении от Кош-Агача. Позднее на кошагачских озёрах вид неоднократно отмечали наблюдатели iNaturalist.

В ходе сплошного обследования мы обнаружили больших белых цапель всего на 2 озёрах (3.2%) (рис. 4). Один раз это была одиночная особь, второй — пара взрослых с сеголетком. В обоих случаях этих цапель видели на значительном расстоянии, но был заметен характерный габитус на земле и при перелётах (птицы перелетали с места на место, но озеро не покидали), что исключает путаницу в определении с колпицей.

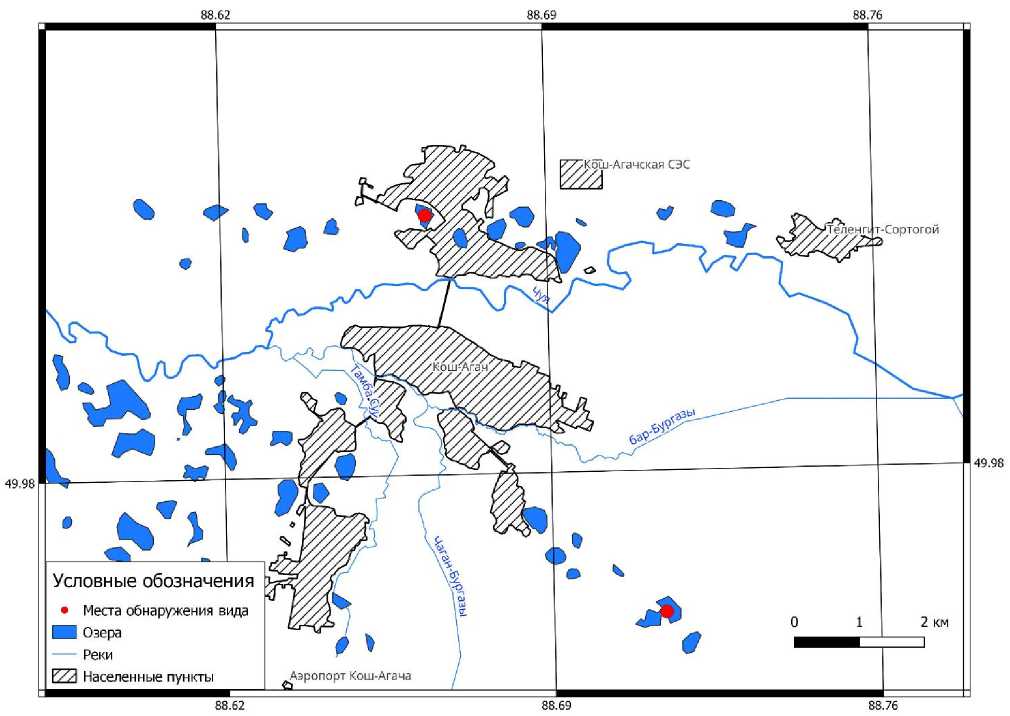

Рис. 5. Распространение серой цапли Ardea cinerea 15-19.07.2025

Серая цапля Ardea cinerea. ККРА 3 категория — вид, имеющий в республике ограниченное распространение. По данным П.П.Сушкина (1938), «на Алтае серая цапля была встречена только дважды как редкий залётный гость: один раз у Кош-Агача в Чуйской степи, другой раз у южного конца Телецкого озера». В.Н.Малков, проводивший количественный учёт птиц на Юго-Восточном Алтае в 1984-1991 годах, считает серую цаплю редким в те годы видом в окрестностях Кош-Агача (личное сообщение). Проводившие исследования позднее Н.В.Цапко и Д.Э.Аби- булаев (2018) отмечали, что «на окружающих село Кош-Агач озёрах цапли были довольно обычны и достаточно часто встречались поодиночке и небольшими группами». В настоящее время вид хорошо освоился и весьма обычен в рассматриваемой местности. Это хорошо прослеживается по количеству подкреплённых фотографиями наблюдений, размещённых в базе данных iNaturalist.

Мы наблюдали серую цаплю на 24 из 62 озёр (38.7%) (рис. 5). Частотное распределение имеет следующий вид: 26 особей – 1 озеро; 18 – 1; 4 – 2; 3 – 1; 2 – 5; 1 – 14. Суммарно зарегистрировано 79 особей.

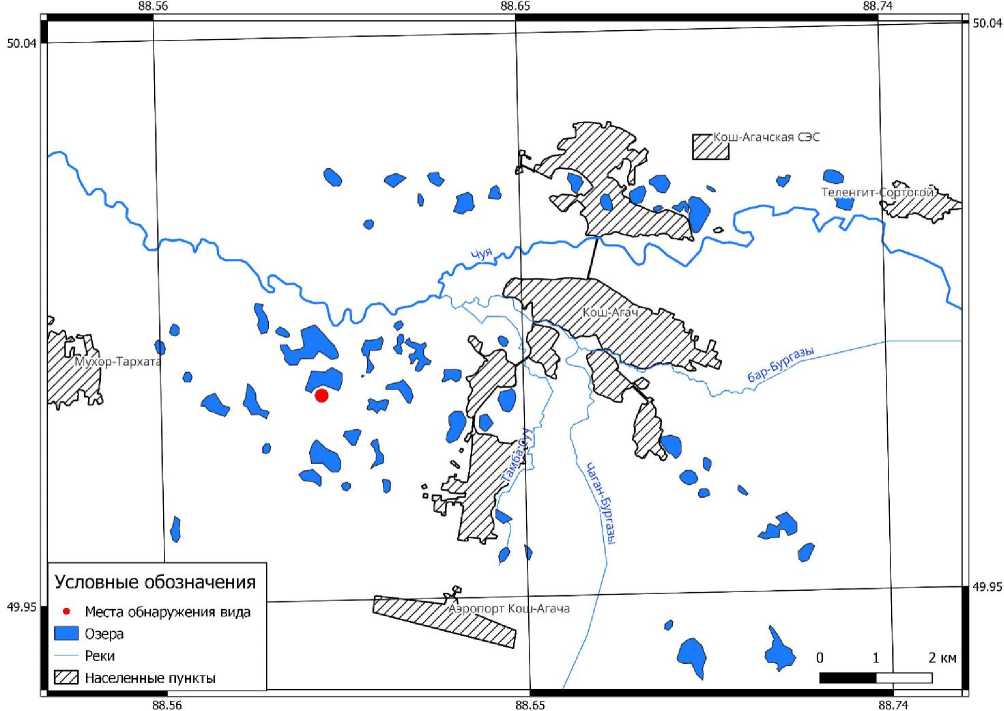

Рис. 6. Распространение лебедя-кликуна Cygnus cygnus 15-19.07.2025

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. ККРА 3 категория – редкий вид. Об обитании лебедей около Кош-Агача первым упомянул А.Н.Демидов (Demidoff 1900), совершивший в 1897 году охотничий тур на Алтае. П.П. Сушкин (1938) кликунов в Чуйской степи не видел и, учитывая сведения Демидова и воспоминания русских старожилов о былом присутствии вида, предположил, что «кликун изгнан из данного района преследованием человека, но, судя по характеру озёр, он едва ли мог быть здесь когда-либо обыкновенной птицей». Э.А.Ирисов (2008), изучавший авифауну Юго-Восточного Алтая в 1960-1970-е годы, указывал на гнездование кликуна близ Кош-Агача по опросным данным. В ретроспективной статье Н.П. и В.Н. Малковых (2022) по результатам исследований в 1960-1990-е годы сообщается: «в период сезонных миграций мы многократно наблюдали одиночных и небольшие группы лебедей на озёрах Чуйской степи». В.Н.Малков (личн. сообщ.) уточнил, что речь идёт о водоёмах на довольно значительном удалении от Кош-Агача. В 2000-е годы кликун на кошагачских озёрах стал встречаться заметно чаще, в том числе видели гнёзда с насиживающей птицей (Цапко, Абибулаев 2018), группы птиц на пролёте (Грибков и др. 2010), родителей с выводками (Архипов и др. 2014; Гончаров, Дубиковский 2018). Значительное количество регистраций в последние годы имеется в iNaturalist.

15-19 июля 2025 пары лебедей-кликунов обнаружены на 7 из 62 обследованных озёр (11.3%) (рис. 6), при этом выявлено следующее количество сеголеток в выводках: 6 птенцов имела 1 пара; 4 – 1; 3 – 3; 1 – 1; 0 – 1. В целом в окрестностях Кош-Агача встречены 34 особи, включая выводки. Особо отметим, что 13 сентября 2025 на сравнительно большом озере на окраине Кош-Агача по направлению к селу Ташанта мы видели стаю из 29 кликунов. Кроме того, 9-13 сентября 2025 небольшие группы наблюдали сидящими на других озёрах и в полёте над Чуйской степью рядом с Кош-Агачем. По словам охотинспектора А.А.Тайлунова, за несколько дней до этого было сильное похолодание, в окрестных горах выпал снег, и стая была ещё более многочисленна (около 40 особей). Затем 19 сентября, по-видимому, та же стая держалась на окраине Кош-Агача на озере возле трассы в сторону села Кокоря (А.Н.Конунова, личн. сообщ.).

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla . ККРА 1 категория – чрезвычайно редкий в республике вид с сокращающейся численностью и ограниченным ареалом. Большинство встреч орланов-белохвостов на территории Республики Алтай относится к кочующим особям, единственное достоверно известное место гнездования – Джулукульская котловина (Митрофанов 1992). Возле Кош-Агача орлана-белохвоста наблюдали 3 апреля 2013 (Архипов и др. 2014), 2 июня 2024, 16 августа 2024, 16 июня 2025 (iNaturalist). Нами одиночный орлан в окрестностях этого села зарегистрирован 17 июля 2025 (рис. 7) фактически там же, где этот вид ранее уже видели участники проекта iNaturalist в 2024 и 2025 годах. Существенно, что неподалёку произрастают крупные тополя и это явно благоприятный фактор для гнездования.

Красавка Anthropoides virgo . ККРА 5 категория – восстановленный вид. Широкое распространение журавля-красавки на Юго-Восточном Алтае орнитологи отмечали в разные годы (Сушкин 1938; Ирисов, Ирисова 1984; Красная книга… 2017). Этих журавлей неоднократно наблюдали в том числе возле села Кош-Агач – это и пары с молодыми в период размножения и группы в период миграций, что отражено в целом ряде публикаций (Грибков и др. 2010; Гричик 2016; Гончаров, Дубиковский 2018) и БД iNaturalist.

Рис. 7. Распространение орлан-белохвоста Haliaeetus albicilla 15-19.07.2025

Рис. 8. Распространение журавля-красавки Anthropoides virgo 15-19.07.2025

В ходе сплошного обследования красавка обнаружен нами возле 9 из 62 осмотренных озёр (14.5%) (рис. 8). В общей сложности в окрестностях Кош-Агача встречено 24 особи. По одному разу наблюдали одиночную птицу и группу из 4 взрослых без молодых, в остальных случаях красавки держались парами (по 2 птенца имело 2 пары; 1 — 1; 0 — 4). Н.В.Цапко и Д.Э.Абибулаев (2018) отмечают, что в 2017 этот журавль в Чуйской степи держался семьями ( n = 7), в которых было по 2 птенца. На основании чего можно констатировать, что в 2025 году условия для гнездования вида были менее благоприятны.

Шилоклювка Recurvirostra avosetta. ККРА 3 категория - редкий залётный вид. Для Юго-Восточного Алтая это вид новый, а озёра в окрестностях Кош-Агача — одно из первых мест, где он был замечен. Судя по литературным данным, этого кулика в окрестностях села первым в 2011 году обнаружил С.В.Писаревский (Эбель и др. 2012). После этого сообщения о встречах шилоклювки стали поступать почти ежегодно (Эбель и др. 2012; Архипов и др, 2014; .

Рис. 9. Распространение шилоклювки Recurvirostra avosetta 15-19.07.2025

В общей сложности мы обнаружили шилоклювок только на одном из обследованных озёр (1.6%) (рис. 9) в числе 5 особей, одна из которых молодая. Однако учитывая сравнительно небольшие размеры этого кулика нельзя исключать вероятности недоучёта.

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus . ККРА 3 категория – редкий нерегулярно гнездящийся вид со спорадическим распространением. Достоверный факт гнездования в республике Алтай отмечен только на озере Джулукуль (Ирисов 1963). Одиночных, по всей видимости, бродячих особей изредка видели на сравнительно крупных озёрах и реках Центрального и Юго-Восточного Алтая (Красная книга… 2017). Опубликованные сведения о нахождении этой чайки на малых озёрах Чуйской котловины отсутствуют.

В окрестностях Кош-Агача одиночных черноголовых хохотунов мы наблюдали на 2 озёрах (3.2% от общего числа обследованных) (рис. 10).

Рис. 10. Распространение черноголового хохотуна Larus ichthyaetus 15-19.07.2025

В общей сложности в ходе сплошного обследования 15-19 июля 2025 на рассматриваемой территории обнаружено 9 редких видов водоплавающих и околоводных птиц, включённых в Красную книгу Республики Алтай, представленных в сумме 200 особями.

Координация работы исследовательской группы на этапе предварительного согласования состоялась благодаря помощи начальника Отдела надзора в области охраны и использования объектов животного мира Минприроды Республики Алтай Г.Л.Долгих. Значительную помощь на этапе подготовки к экспедиции оказала А.Н.Малкова. Ценные консультации по гидрологии и геоморфологии Чуйской котловины получены от Н.А.Кочее-вой. Всем перечисленным лицам авторы выражают слова искренней признательности.