Опыт ортезирования при позвоночно-спинномозговой травме (случай из практики)

Автор: Сафронов Денис Леонидович, Колябин Александр Александрович, Грищук Александр Александрович, Поверинов Анатолий Константинович, Шонгина Марина Александровна, Мазаева Анна Валериевна, Рамазанов Виталий Рамазанович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 3 т.28, 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Травматическое повреждение спинного мозга является сложной, актуальной и мультидисциплинарной проблемой с высоким процентом инвалидизации и последующей социальной дезадаптацией. Лечение нейроортопедических патологий часто связано с необходимостью применения технических средств реабилитации. Цель. Разработать успешный вариант ортезирования у пациентки с тяжелыми последствиями позвоночно-спинномозговой травмы. Материалы и методы. В статье описан клинический случай лечения пациентки 16 лет с исходом тяжелой сочетанной травмы - нижней параплегией, нарушениями чувствительности в нижних конечностях и функции тазовых органов. По данным МРТ отмечались кистозно-глиозные изменения с атрофией спинного мозга на уровне Th10-12 сегментов. Результаты и обсуждение. Учитывая клиническую картину параплегии и тотальное повреждение спинного мозга по результатам инструментальных данных, прогноз по восстановлению двигательных функций в нижних конечностях у пациентки был неблагоприятный. Основной задачей в реабилитации пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой является увеличение двигательной активности. Изготовленный на базе Центра аппарат HKAFO (Hip-Knee-Ankle-Foot Orthosis - ортез на всю ногу с захватом тазобедренного сустава) имел разгрузочное, замещающее и фиксирующее назначение. Особенностью описанного аппарата была легкость и прочность за счет использования увеличенного числа слоев карбона, наличие высокого корсета для стабильного удержания туловища, оснащение аппарата функциональными шарнирами с целью профилактики дальнейшего развития контрактур и двойное шинирование коленных суставов для надежного стояния. Заключение. В данном клиническом примере успешное ортезирование сделало возможным вертикализацию и ходьбу с поддержкой пациентки с нижней параплегией, что позволило значительно увеличить её двигательную активность и положительно сказалось на психо-эмоциональном состоянии, способствовало коррекции контрактур в катамнезе.

Позвоночно-спинномозговая травма, нижний парапарез, контрактуры, гониометрия, реабилитация, ортезы, ортезирование, аппарат на туловище и конечности

Короткий адрес: https://sciup.org/142235343

IDR: 142235343 | УДК: 616.711+ | DOI: 10.18019/1028-4427-2022-28-3-425-430

Текст научной статьи Опыт ортезирования при позвоночно-спинномозговой травме (случай из практики)

Травматическое повреждение спинного мозга является сложной, актуальной и мультидисциплинарной проблемой [1], что обусловлено значительным числом осложнений, сопутствующих повреждению спинного мозга, грубыми функциональными нарушениями, приводящими к ограничению самообслуживания и передвижения, утратой контроля тазовых функций, что приводит к инвалидизации, социальной и психологической дезадаптации пациентов [2]. Травматическим повреждениям позвоночника и спинного мозга с высоким процентом инвалидизации и социальной дезадаптации наиболее подвержены лица молодого, трудоспособного возраста [3].

В структуре показателей травматизма среди взрослого населения травма позвоночника и спинного мозга составляет от 0,8 до 20–26,2 % в объеме всех травм опорно-двигательного аппарата [2], с частотой встречаемости 0,6 на 1000 человек [4].

При анализе травматизма у детского населения на территории Российской Федерации А.В. Залетина с соавторами (2018) выделили 0,2 случая нестабильных и осложненных повреждений позвоночного столба на 10 тыс. детского населения [5]. Самыми частыми причинами возникновения травм позвоночника являются падение с высоты (43,7 %), дорожно-транспортные происшествия (29,5 %), ныряние на мелководье (17,5 %) [3].

Спинальные травмы составляют 10–20 % от всех травматических повреждений нервной системы [6]. По видам повреждения невральных структур различают сотрясение спинного мозга, ушиб спинного мозга и/или корешков спинномозговых нервов, сдавление спинного мозга и/или корешков спинномозговых нервов, частичный и полный перерыв спинного мозга и/ или спинномозговых нервов [7]. Как правило, вид повреждения спинного мозга можно определить лишь ретроспективно в связи с наличием спинального шока в остром периоде [7]. По стандартной классификации Frankel/ASIA, у 15 % пациентов с травматическим повреждением спинного мозга встречается полная моторная и сенсорная недостаточность (тип А по шкале ASIA) [3]. Однако даже частичное повреждение спинного мозга обрекает большинство больных на многолетние страдания [8, 9].

Проблемы мобильности относятся к числу наиболее распространенных при позвоночно-спинномозговой травме, главным показателем мобильности является способность стоять и ходить [10]. На фоне ограничения двигательных функций возникают вторичные нарушения (заболевания сердечнососудистой и дыхательной систем, инфекции мочевыводящих путей, повышение массы тела, уменьшение минерализации костной ткани, депрессии), что ведет к значительному снижению качества жизни и существенному увеличению стоимости медицинского обслуживания [11]. В связи с этим восстановление движения остается важнейшей задачей, определяющей цели реабилитации [8].

Лечение нейроортопедических патологий часто связано с необходимостью применения ортезов [12]. Ортезы применяются для широкого спектра заболеваний: последствий травм спинного мозга и полиомиелита, детского церебрального паралича, посттравматических дефектов длинных трубчатых костей и контрактур суставов, после операций на костях и связках; при врожденных аномалиях развития опорно-двигательной системы [12, 13]. Своевременность ортезирования является важным элементом эффективности лечения и медико-социальной реабилитации пациентов с костносуставной патологией [14].

Учитывая возраст и физико-биологические характеристики пациентов, традиционные ортезы выглядят громоздкими, большими, непривлекательными и довольно неудобными для ношения детьми [15]. Поэтому в практике лечения нейроортопедических патологий у детей необходимо применение современных ортезов, в которых применяются новейшие достижения в технологии материалов и которые являются легкими, гибкими, часто ненавязчивыми и удобными опорами и могут улучшить качество жизни малолетних пациентов [15].

Цель работы – разработать успешный вариант ор-тезирования у пациентки с тяжелыми последствиями позвоночно-спинномозговой травмы и неблагоприятным прогнозом по восстановлению двигательных функций нижних конечностей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Все материалы и методы представлены с информированного согласия законного представителя пациента и с соблюдением этических принципов Хельсинкской декларации пересмотра 2013 года.

Пациентка К., 2004 года рождения, обратилась в Центр протезирования с жалобами на невозможность встать, самостоятельно передвигаться, нарушение чувствительности в ногах, нарушение функции тазовых органов.

Из анамнеза известно, что в июне 2014 года девочка пострадала во время дорожно-транспортного происшествия. Находилась на лечении в травматологическом стационаре с диагнозом: «Тяжелая сочетанная травма. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Травматическая болезнь спинного мозга, острый период. Шкала Frankel A. Шкала ASIA A. Нижняя параплегия с нарушением функции тазовых органов. Субарахноидальное кровоизлияние. Перелом костей таза: крестца слева, лонных костей, разрыв крестцово-подвздошного сочленения слева с незначительным смещением. Закрытый перелом средней трети левой бедренной кости со смещением. Разрыв мочевого пузыря. Внутритазовая гематома. Скальпированная рана левой подвздошной области. Травматический шок 2 степени». В течение 3-х суток находилась на ИВЛ, проводилась противошоковая, антибактериальная и инфузионная терапия (с сосудистыми и ноотропными препаратами). Проведено оперативное лечение: закрытая репозиция, остеосинтез стержнями левой бедренной кости; лапаротомия, ушивание раны мочевого пузыря. В подостром периоде пациентка получала курсовую физиотерапию, теплолечение, массаж и лечебную гимнастику.

В настоящее время девочка наблюдается неврологом и ортопедом по месту жительства, неоднократно проводились курсы восстановительного лечения, динамика по восстановлению двигательных функций была минимальная.

При объективном осмотре пассивные и активные движения в верхних конечностях были в полном объеме. Отмечалась вальгусная деформация нижних конечностей до 6 градусов, выраженная гипотрофия мышц тазового пояса, бедер, голеней с обеих сторон. Мышечная сила в мышцах стоп и голеней составила 0 баллов справа и слева; в сгибателях и разгибателях бедра – 2 балла справа и слева. Произвольного сокращения ануса не отмечено. Мышечный тонус в ногах был снижен. Сухожильные рефлексы рук – средней живости, симметричные; нижних конечностей – отсутствовали. Брюшные рефлексы вызывались, средней живости, быстро истощались при повторном исследовании. Отмечались контрактуры тазобедренных, коленных и голеностопных суставов, показатели гониометрии представлены в таблице 1.

Таблица 1

Гониометрия крупных суставов нижних конечностей

|

Сустав |

Движение |

Норма |

Справа |

Слева |

|

Тазобедренный |

Сгибание |

75° |

55° |

60° |

|

Разгибание |

140° |

185° |

185° |

|

|

Отведение |

50° |

40° |

40° |

|

|

Коленный |

Сгибание |

40° |

30° |

30° |

|

Разгибание |

180° |

175° |

175° |

|

|

Голеностопный |

Сгибание |

130° |

125° |

130° |

|

Разгибание |

70° |

85° |

90° |

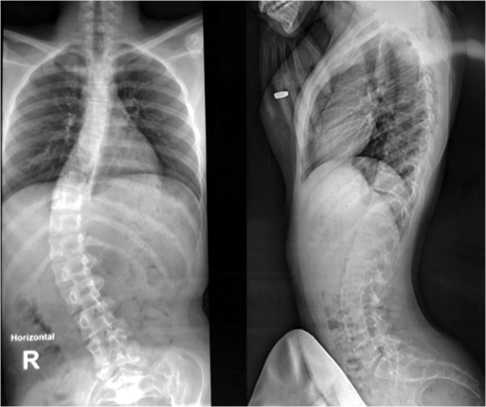

Патологических рефлексов не выявлено. Тактильная и болевая чувствительность отсутствовала в анальной области, стопах, голенях, средней и нижней трети бедра. Отмечалась гипестезия в верхней трети бедра, живота (ниже уровня дерматома Т10). Девочка могла сидеть без опоры, имелись выраженный поясничный гиперлордоз (компенсаторный), сколиоз (рис. 1), напряжение и болезненность при пальпации паравертебральных мышц в грудном и поясничном отделах.

Рис. 1. Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника с захватом таза в прямой и боковой проекциях (в положении лёжа). Сколиоз 34 градуса, вершина Тh12. Лордоз 27 градусов

Самостоятельно и с поддержкой не стояла, передвигалась при помощи инвалидной коляски, не контролировала акт мочеиспускания и дефекации. Выс- шие корковые функции соответствовали возрастному уровню. Индекс ходьбы Хаузера - 8 (прикована к инвалидной коляске; может с ее помощью передвигаться самостоятельно) [16]. Индекс Бартела - 30 (выраженная зависимость от постороннего ухода) [17]. Оценка по шкале FIM (Functional independence measure): суммарный балл по двигательным функциям составил 37 (максимальный - 91), 23 % заданий девочка могла выполнять самостоятельно; по интеллектуальным функциям - 35 баллов (максимальное значение). Вес девочки составил 45 килограммов.

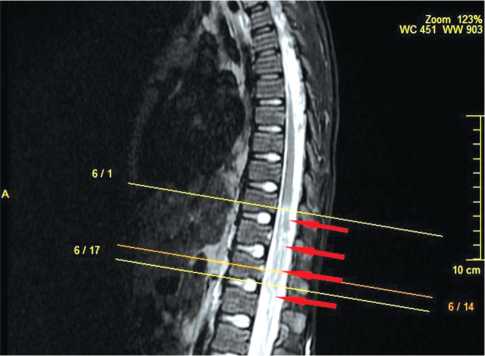

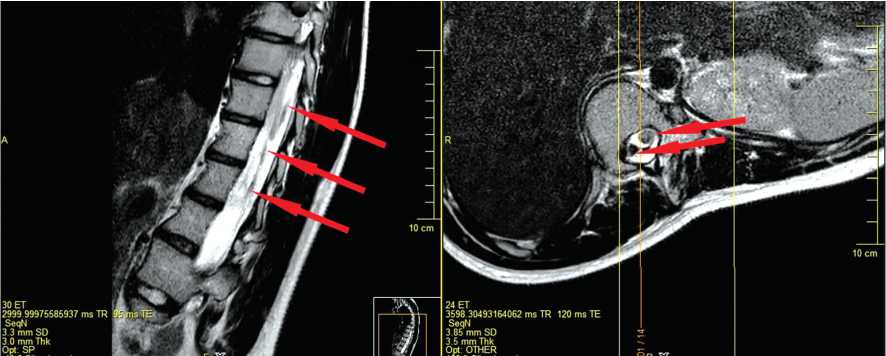

По данным МРТ спинного мозга в остром периоде отмечалась миелопатия Th10 – L1, которая впоследствии трансформировалась в кистозно-глиозные изменения с атрофией спинного мозга на уровне Th10-12 сегментов и спаечным процессом в дуральном мешке (рис. 2, 3).

Рис. 2. МРТ спинного мозга, острый период. Режим T2W_TSI в сагиттальной проекции. Миелопатия на уровне Th10 – L1

Рис. 3. МРТ спинного мозга, восстановительный период. Режим T2W_TSI в сагиттальной и аксиальной проекциях. Кистозно-глиоз-ные изменения с атрофией спинного мозга на уровне Th10-12 сегментов и спаечным процессом в дуральном мешке

На основании жалоб, данных анамнеза, объективного осмотра и результатов исследований был выставлен клинический диагноз: «Травматическая болезнь спинного мозга, поздний восстановительный период. Шкала ASIA A. Кистозно-глиозные изменения с атрофией спинного мозга на уровне Th10-12 сегментов. Нижняя дистальная параплегия. Гиперлордоз. Правосторонний сколиоз грудопоясничного отдела позвоночника 4 степени. Сгибательные контрактуры тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. Нарушение функции тазовых органов».

Перед мультидисциплинарной командой центра (ортопед, невролог, протезисты, реабилитолог) стояла задача с помощью технических средств реабилитации дать возможность девочке самостоятельно передвигаться. Также, учитывая наличие контрактур крупных суставов нижних конечностей, необходима была профилактика их дальнейшего развития. Для решения вышеописанных задач в лаборатории центра был разработан аппарат на туловище и нижние конечности.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аппарат для нашей пациентки (рис. 4) был изготовлен из литьевой ортокриловой смолы с использованием увеличенного количества слоёв карбона, в том числе в ребрах жесткости, для обеспечения прочности и легкости конструкции. Вес аппарата составил 3050 граммов.

В производстве ортезов в настоящее время используются препреги с упрочняющими материалами на основе карбоновых, стеклянных, натуральных и синтетических (арамидных, лавсановых, нейлоновых) волокон [18, 19]. В качестве связующих препрегов, как правило, используются различные модификации эпоксидных смол, позволяющих вести формование и полимеризацию композиционного материала при достаточно низких температурах (120–130 °C) и достаточно низком избыточном давлении – под вакуумом, что расширяет спектр применяемых материалов, в том числе и вспомогательных, используемых при формовании изделий, упрощает технологию [18].

С целью стабильного удержания туловища в вертикальном положении был выполнен высокий корсет. На данном этапе ортезирования задача коррекции деформаций позвоночника не ставилась. Аппарат был оснащен функциональными тазобедренными шарнирами с возможностью сгибания/разгибания, отведения и ротации бедер, двойными коленными шарнирами замкового типа и голеностопными узлами. Для коррекции вальгусной деформации нижних конечностей были дополнительно установлены медиальные коленные шарниры, выполнена индивидуальная подгонка формы шин на бедренном и голенном сегментах аппа- рата, что обеспечило три точки давления и устойчивое стояние, как показано на рисунке 4.

Аппарат на туловище и нижние конечности (HKAFO) позволил вертикализировать девочку, она получила возможность передвигаться с опорой на параллельные перила и ходунки. Коленные шарниры замкового типа для поддержания устойчивости во время ходьбы используются в фиксированном режиме с углом разгибания 180 градусов, а тазобедренные и голеностопные узлы – в функциональном состоянии, что позволит профилактировать дальнейшее развитие контрактур.

В процессе наблюдения в центре у пациентки была высокая комплаентность к проводимым мероприятиям: прошла курс лечебной физической культуры и массажа, активно обучалась ходьбе в аппарате. В начале лечения могла пройти до 3-х метров, через 3 недели, на момент выписки, дистанция составляла до 20 метров. Осложнений во время использования аппарата не отмечалось. Проведение физической реабилитации и применение ортеза с высоким корсетом в комплексе позволило значительно снизить дефанс паравертебральных мышц в грудном и поясничном отделах позвоночника.

За время катамнестического наблюдения, длительность составила 8 месяцев, осложнений у пациентки при систематической вертикализации и ходьбе в аппаратах не отмечено. Зафиксирован положительный результат в коррекции контрактур: амплитуда разгибания в коленных суставах увеличилась на 5 ° , в голеностопных суставах - на 10 ° справа и слева.

Рис. 4. Фото пациентов в аппаратах на туловище и нижних конечностях (HKAFO). Точки давления указаны красными линиями. Функциональные шарниры указаны синими стрелками

ОБСУЖДЕНИЕ

В приведенном клиническом случае пациентка, перенесшая позвоночно-спинномозговую травму, имеет стойкую неврологическую симптоматику в виде нижней вялой параплегии с нарушением поверхностной и глубокой чувствительности, расстройством функции тазовых органов. По данным И.Н. Новоселовой (2021), основными клиническими проявлениями позвоночно-спинномозговой травмы являются двигательные и чувствительные нарушения, расстройства функции тазовых органов [20].

Оценивая виды нарушений чувствительности и реализации двигательных актов, их локализацию и распространённость, можно предположить топографию повреждения структур нервной системы [21]. Это связано с анатомическими особенностями путей проведения сенсорной и моторной информации [21]. В данном случае по клинической картине можно говорить о тотальном повреждении спинного мозга с вовлечением передних и задних рогов, что подтвердилось результатами проведенного МРТ спинного мозга (кистозно-глиозные изменения с атрофией спинного мозга на уровне Th10-12 сегментов). По данным А.Г. Баиндурашвили с соавторами (2015), наиболее тяжелые повреждения с точки зрения неврологических нарушений у детей с позвоночно-спинномозговой травмой возникают при локализации повреждения в грудном отделе позвоночника [22].

Таким образом, прогноз по восстановлению двигательных и сенсорных функций в нижних конечностях у девочки неблагоприятный. При вялом параличе, в сравнении со спастическим (центральным), функциональные двигательные нарушения более глубокие, всегда сочетаются с чувствительными и трофическими расстройствами. Основной задачей в реабилитации пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой является увеличение двигательной активности. Вышеописанные факты сподвигли нашу команду на разработку аппарата на туловище и конечности. Изготовленный аппарат HKAFO имел разгрузочное, замещающее и фиксирующее назначение. Особенностью описанного аппарата была легкость и прочность за счет использования увеличенного числа слоев карбона, наличие высокого корсета для стабильного удержания туловища, оснащение аппарата функциональными шарнирами с целью профилактики дальнейшего развития контрактур и двойное шинирование коленных суставов для надежного стояния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном клиническом примере успешное ортези- гательных функций, что позволило значительно уверование сделало возможным вертикализацию и ходь- личить её двигательную активность и положительно бу с поддержкой пациентки с нижней параплегией и сказалось на психо-эмоциональном состоянии, спо-неблагоприятным прогнозом по восстановлению дви- собствовало коррекции контрактур в катамнезе.

Список литературы Опыт ортезирования при позвоночно-спинномозговой травме (случай из практики)

- Реабилитация больных с травматической болезнью спинного мозга / под общ. ред. Г.Е. Ивановой, В.В. Крылова, М.Б. Цыкунова, Б.А. По-ляева. М.: Московские учебники и Картолитография, 2010. С. 22-23.

- Морозов И.Н., Млявых С.Г. Эпидемиология позвоночно-спинномозговой травмы (обзор) // Медицинский альманах. 2011. № 4. С. 157-159.

- Эпидемиология травм позвоночника и спинного мозга (обзор) / В.С. Толкачев, С.П. Бажанов, В.Ю. Ульянов, А.С. Федонников, В.Г. Ни-нель, Х. Салиху, И.А. Норкин // Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 3. С. 592-595.

- Травматизм, ортопедическая заболеваемость, состояние травматолого-ортопедической помощи населению России в 2016 году: [ежегод. сб. стат.] / под ред. С.П. Миронова. М.: Телер, 2017. 149 с.

- Повреждения позвоночника и спинного мозга у детского населения / А.В. Залетина, С.В. Виссарионов, А.Г. Баиндурашвили, Д.Н. Коку-шин, К.С. Соловьева // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 12-1. С. 69-73.

- Травма спинного мозга: метод. разработка к практ. занятиям / Ставропольский гос. мед ун-т ; сост. А.А. Стародубцевым. Ставрополь, 2017. 15 с.

- Рекомендательный протокол лечения острой осложненной и неосложненной травмы позвоночника у взрослых (Ассоциация нейрохирургов РФ). Часть 1 / В.В. Крылов, А.А. Гринь, А.А. Луцик, В.Е. Парфенов, А.К. Дулаев, В.А. Мануковский, Н.А. Коновалов, О.А. Перль-муттер, Ш.М. Сафин, М.Н. Кравцов, В.И. Манащук, В.В. Рерих // Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 2014. Т. 78, № 6. С. 60-67.

- Миронов Е.М. Роль ортезирования в комплексной реабилитации больных с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 2012. № 1. С. 56-57.

- Письменная Е.В., Петрушанская К.А., Шапкова Е.Ю. Критерии освоения навыков ходьбы в экзоскелете у пациентов с последствиями по-звоночно-спинномозговой травмы // Российский журнал биомеханики. 2018. Т. 22, № 1. С. 85-100.

- Consumer perspectives on mobility: implications for neuroprosthesis design / D.L. Brown-Triolo, M.J. Roach, K. Nelson, R.J. Triolo // J. Rehabil. Res. Dev. 2002. Vol. 39, No 6. P. 659-669.

- Mobility Outcomes Following Five Training Sessions with a Powered Exoskeleton / C. Hartigan, C. Kandilakis, S. Dalley, M. Clausen, E. Wilson, S. Morrison, S. Etheridge, R. Farris // Top Spinal Cord Inj. Rehabil. 2015. Vol. 21, No 2. P. 93-99. DOI: 10.1310/sci2102-93.

- Медико-социальные показания к обеспечению инвалидов ортезами: метод. рекомендации для специалистов бюро медико-социальной экспертизы, реабилитационных учреждений и протезно-ортопедических предприятий / Федеральное государственное бюро медико-социальной экспертизы ; сост.: С.Н. Пузин, Б.В. Шишкин, Д.И. Лаврова, Г.В. Волынец, Т.А. Пирожкова, Б.Г. Спивак, А.В. Ан. М., 2007. С. 40-41.

- A systematic review of randomised controlled trials assessing effectiveness of prosthetic and orthotic interventions / A. Healy, S. Farmer, A. Pandyan, N. Chockalingam // PLoS One. 2018. Vol. 13, No 3. P. e0192094. DOI: 10.1371/journal.pone.0192094.

- Роль и место ортезотерапии в медико-социальной реабилитации больных с поражением костно-суставной системы / С.Е. Никитин, А.Э. Пихлак, А.В. Гаркави, Н.А. Мутьева // Российский медицинский журнал. 2013. № 6. С. 44-48.

- Виндерлих М.Е. Принципы совершенствования помощи при нейроортопедической патологии у детей // Вестник медицинского института «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. 2020. № 5. С. 123-127.

- Mahoney F.I., Barthel D.W. Functional evaluation: The Barthel Index // Md. State Med. J. 1965. Vol. 14. P. 61-65.

- Intensive immunosuppression in progressive multiple sclerosis. A randomized, three-arm study of high-dose intravenous cyclophosphamide, plasma exchange, and ACTH / S.L. Hauser, D.M. Dawson, J.R. Lehrich, M.F. Beal, S.V. Kevy, R.D. Propper, J.A. Mills, HL. Weiner // N. Engl. J. Med. 1983. Vol. 308, No 4. P. 173-180. DOI: 10.1056/NEJM198301273080401.

- Функциональные возможности ортезов из карбоновых тканей / Г.Н. Булгаков, С.Е. Никитин, М.С. Онухов, М.Л. Петухова, А.А. Саакян // Вестник всероссийской гильдии протезистов-ортопедов. 2010. № 4 (42). С. 41-44.

- Effect of carbon-composite knee-ankle-foot orthoses on walking efficiency and gait in former polio patients / M.A. Brehm, A. Beelen, C.A. Doorenbosch, J. Harlaar, F. Nollet // J. Rehabil. Med. 2007. Vol. 39, No 8. P. 651-657. DOI: 10.2340/165-1977-0110.

- Новосёлова И.Н. Система ранней комплексной реабилитации детей с позвоночно-спинномозговой травмой: автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 2021. 49 с.

- Патологическая физиология нервной системы: учеб.-метод. пособие / Белорусский гос. мед. ун-т ; [авт.]: К.Н. Грищенко, Ф.И. Висмонт. Минск: БГМУ, 2009. 24 с.

- Анализ влияния различных факторов на динамику неврологических нарушений у детей с позвоночно-спинномозговой травмой / А.Г. Баиндурашвили, И.Ю. Солохина, Д.Н. Кокушин, С.М. Белянчиков // Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. 2015. Т. 3, № 4. С. 12-21.