Опыт относительной периодизации погребений Подболотьевского могильника (по данным изучения форм глиняных сосудов)

Автор: Цетлин Ю.Б., Холошин П.Р.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 256, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена краткому изложению методики построения периодизации археологических памятников по данным изучения древней керамики и результатам практического применения ее к материалам Подболотьевского могильника древней муромы. Системный анализ форм 223 глиняных сосудов из 129 погребений позволил выделить в истории могильника пять последовательных периодов, отражающих динамику развития гончарных традиций муромского населения, оставившего этот могильник. Особое внимание уделено проверке построенной периодизации по независимым археологическим данным.

Древняя мурома, подболотьевский могильник, историко-культурный подход, формы сосудов, периодизация, гончарные традиции

Короткий адрес: https://sciup.org/143168999

IDR: 143168999

Текст научной статьи Опыт относительной периодизации погребений Подболотьевского могильника (по данным изучения форм глиняных сосудов)

Подболотьевский (Вербовский) могильник древней муромы был исследован Волжской экспедицией Института археологии РАН под руководством О. В. Зеленцовой в 2012–2014 гг. При раскопках были исследовано 194 погребения людей, большинство из которых сопровождались глиняными сосудами в количестве от одного до четырех. В общей сложности аналитическому изучению морфологии форм подверглись 223 сосуда из 129 погребений1.

Для построения периодизации погребений Подболотьевского могильника использована методика, разработанная одним из автором в 2008 г. ( Цетлин , 2008). В данном случае она применяется в немного модифицированном виде и базируется на результатах сравнительного анализа естественной структуры форм глиняных сосудов, проведенного в рамках историко-культурного подхода к изучению керамики, разработанного А. А. Бобринским.

-

1 Выражаем искреннюю признательность О. В. Зеленцовой за предоставленную возможность работать с этим материалом и данными полевых отчетов.

Под естественной структурой форм сосудов понимается состав и степень сформированности функциональных частей, из которых состоит конкретная форма и на создании которых было акцентировано внимание гончаров, делавших эти сосуды ( Бобринский , 1986; 1988; Цетлин , 2012. С. 149–160; 2018). В результате анализа сосудов из погребений Подболотьевского могильника были выделены 8 видов и 43 варианта естественной структуры (или конструкций) форм глиняных сосудов (табл. 1). В таблице и тексте приняты следующие условные обозначения. Функциональные части, из которых состоит сосуд, обозначаются заглавными буквами: Г – губа, Щ – щека, Ш – шея, П – плечо, ПП – предплечье, Т – тулово, ОТ – основание тулова. Степень сформированности функциональных частей обозначается цифровыми индексами: 1 – несформированное состояние функциональной части, 2 – частично сформированное состояние, 3 – полностью сформированное состояние.

Таблица 1. Виды и варианты естественной структуры форм сосудов Подболотьевского могильника

|

Вид № Вариант Число % структуры структуры структуры сосудов |

n (%) |

|

1 Г1+Т3+ОТ2 1 0,4 Г+Т+ОТ 2 Г2+Т2+ОТ2 1 0,4 3 Г2+Т3+ОТ2 2 1,0 |

4 (1,8) |

|

4 Г1+П1+Т2+ОТ2 8 3,6 5 Г1+П1+Т3+ОТ2 1 0,4 6 Г1+П1+Т2+ОТ3 1 0,4 Г+П+Т+ОТ 7 Г1+П1+Т3+ОТ3 1 0,4 8 Г2+П1+Т2+ОТ2 2 1,0 9 Г2+П1+Т2+ОТ3 1 0,4 10 Г2+П1+Т3+ОТ2 2 1,0 |

16 (7,2) |

|

11 Г1+ПП1+Т2+ОТ2 4 1,8 12 Г1+ПП1+Т2+ОТ3 1 0,4 13 Г1+ПП2+Т2+ОТ2 6 2,7 Г+ПП+Т+ОТ 14 Г2+ПП2+Т2+ОТ2 4 1,8 15 Г2+ПП1+Т3+ОТ2 2 1,0 16 Г2+ПП2+Т2+ОТ2 2 1,0 |

19 (8,7) |

|

Г+Щ+Т+ОТ 17 Г2+Щ1+Т3+ОТ2 2 1,0 |

2 (1,0) |

|

18 Г1+Ш1+П1+Т3+ОТ2 2 1,0 Г+Ш+П+Т+ОТ 19 Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 23 10,2 20 Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ3 4 1,8 |

34 (15,3) |

Окончание таблицы 1

|

Г+Ш+П+Т+ОТ |

21 |

Г2+Ш1+П1+Т3+ОТ2 |

3 |

1,3 |

34 (15,3) |

|

22 |

Г2+Ш1+П1+Т3+ОТ3 |

2 |

1,0 |

||

|

Г+Ш+ПП+Т+ОТ |

23 |

Г1+Ш1+ПП1+Т2+ОТ2 |

1 |

0,4 |

17 (7,5) |

|

24 |

Г1+Ш1+ПП1+Т3+ОТ2 |

1 |

0,4 |

||

|

25 |

Г2+Ш1+ПП1+Т2+ОТ2 |

11 |

4,9 |

||

|

26 |

Г2+Ш1+ПП1+Т2+ОТ3 |

1 |

0,4 |

||

|

27 |

Г2+Ш1+ПП1+Т3+ОТ2 |

1 |

0,4 |

||

|

28 |

Г2+Ш1+ПП2+Т2+ОТ2 |

2 |

1,0 |

||

|

Г+Щ+П+Т+ОТ |

29 |

Г1+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

1 |

0,4 |

72 (32,2) |

|

30 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

41 |

18,2 |

||

|

31 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ3 |

11 |

4,9 |

||

|

32 |

Г2+Щ1+П1+Т3+ОТ2 |

14 |

6,3 |

||

|

33 |

Г2+Щ1+П2+Т2+ОТ2 |

2 |

1,0 |

||

|

34 |

Г2+Щ1+П2+Т3+ОТ2 |

1 |

0,4 |

||

|

35 |

Г2+Щ2+П1+Т2+ОТ2 |

2 |

1,0 |

||

|

Г+Щ+ПП+Т+ОТ |

36 |

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ2 |

19 |

8,5 |

59 (26,3) |

|

37 |

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ3 |

6 |

2,7 |

||

|

38 |

Г2+Щ1+ПП1+Т3+ОТ2 |

7 |

3,1 |

||

|

39 |

Г2+Щ1+ПП2+Т2+ОТ2 |

15 |

6,6 |

||

|

40 |

Г2+Щ1+ПП2+Т3+ОТ2 |

8 |

3,6 |

||

|

41 |

Г2+Щ2+ПП1+Т2+ОТ2 |

1 |

0,4 |

||

|

42 |

Г2+Щ2+ПП2+Т3+ОТ2 |

1 |

0,4 |

||

|

43 |

Г2+Щ2+ПП2+Т2+ОТ2 |

2 |

1,0 |

Примечание : n – количество сосудов одного вида структуы

Первая аналитическая задача, которая должна быть решена при построении периодизации, состоит в выяснении степени сходства разных погребений друг с другом путем количественной оценки величины сходства конструкций сосудов каждого погребения. В том случае, если в погребении присутствует один сосуд, степень сходства между погребениями тождественна степени сходства между самими сосудами. Когда же в двух сравниваемых погребениях имеется по несколько сосудов, то сначала рассчитывается степень сходства всех сосудов одного погребения со всеми сосудами другого, а потом определяется средняя степень сходства между этими двумя погребениями в целом. Величина степени сходства между сосудами определяется по следующей формуле:

КСсосудов = 2ΣФЧобщ / (ΣФЧ 1-го сосуда + ΣФЧ 2-го сосуда), где ФЧ – функциональные части, из которых состоит конкретный сосуд. Величина КС изменяется в интервале от 0 (полное несходство структуры сосуда) до 1 (полное тождество структуры сосуда).

Продемонстрируем процедуру определения степени сходства (КС) на конкретном примере. Сосуд 1 имеет естественную структуру Г1 + П1 + Т2 + ОТ2, а сосуд 2 – Г1 + Ш1 + ПП1 + Т2 + ОТ2. С учетом степени сформированности функциональных частей одинаковыми для обоих сосудов являются следующие части – Г1, Т2 и ОТ2, а общее число частей у двух сосудов равно 5 + 5 = 10. Отсюда степень сходства между сосудами равна: КС = 2 × 3 / 10 = 0,60.

Второй пример показывает, как оценивается степень сходства между двумя погребениями, каждое из которых содержит по несколько сосудов. Например, в погр. № 112 один сосуд имеет структуру Г2 + П1 + Т2 + ОТ2, а другой – Г2 + Ш1 + П1 + Т2 + ОТ2. В погр. № 113 один сосуд имеет структуру Г2 + Щ1 + П1 + Т3 + ОТ2, а два других – одинаковую структуру: Г2 + Щ1 + П1 + Т2 + ОТ2. Сравним два сосуда погр. № 112 с тремя сосудами погр. № 113. В результате получим, что средняя степень сходства между этими погребениями равна:

КС погр112–113 = 0,67+0,89+0,89+0,60+0,80+0,80 = 4,65/6 = 0,78.

Однако для решения поставленной задачи более удобно оперировать не понятием «степень сходства» между погребениями (т. е. величиной КС), а противоположным понятием, которое показывает «удаленность» или «расстояние» по сходству между сравниваемыми погребениями, т. е. величиной 1-КС, которое также изменяется в интервале от 0 до 1. Этот показатель рассчитывается между всеми погребениями могильника, содержащими в составе инвентаря глиняные сосуды. Как уже упоминалось выше, в общей сложности в могильнике зафиксировано 223 сосуда, по которым можно было изучать естественную структуру форм, происходящих из 129 погребений. Для этого с помощью специально разработанной компьютерной программы (автор В. В. Волков) было проведено 24 753 сравнения. Результаты проведенного сравнительного анализа сосудов и погребений и были положены в основу излагаемой ниже периодизации могильника.

Следующая аналитическая задача состоит в том, чтобы выделить из всей массы погребений с керамикой то погребение, которое можно предполагать «наиболее ранним», и то, которое, с большой долей вероятности, можно рассматривать как «наиболее позднее». Именно эти два погребения соединяет друг с другом условная ось времени. В пределах узколокального культурного образования, которым является отдельно взятый могильник, такие максимально удаленные друг от друга по времени погребения в большинстве случаев характеризуются наименьшей степенью сходства (или наибольшей величиной 1-КС). Однако часто бывают случаи, когда этому условию удовлетворяют не два, а большее число археологических комплексов, в данном случае – погребений. В этом случаев встает проблема выбора двух из них, фиксирующих «начало» и «конец» условной оси времени. Именно с такой ситуацией мы сталкиваемся в данном случае. Из предшествующего опыта применения методики построения периодизации памятников известно, что для обозначения «начала» и «конца» условной оси времени следует использовать погребения, которые характеризуются наибольшим значением Σ(1-КС), т. е. они суммарно наиболее удалены по сходству от всех прочих сравниваемых объектов.

По наблюдениям авторов раскопок, наиболее ранней частью могильника были погребения, располагавшиеся в зоне раскопок В. А. Городцова 1910 г., а наиболее поздние погребения были сооружены под курганами ( Зеленцова , 2014; Зеленцова, Милованов , 2015). Таких погребений с посудой можно назвать несколько: № 129, 138, 153, 189, 192, 203 и 204. Из 7 названных погребений этому условию удовлетворяют только два: для погр. № 189 Σ 1-128 (1-КС) = 61,3, а для погр. № 203 Σ 1-128 (1-КС) = 67,7. Как видим, это показатель несколько выше для второго погребения. Кроме того, важно отметить, что погр. № 189 располагается внутри плотной группы других погребений. Погр. № 203, напротив, только с одного восточного края вплотную примыкает к погребению № 204, а с запада ближайшее погребение № 138 располагается более чем в двух метрах от него. Все это дает основания, с большей вероятностью, рассматривать погребение № 203 как одно из наиболее ранних в исследованной в 2012–2014 гг. части могильника. Поэтому его можно определить как «начало» условной оси времени.

Наиболее поздние погребения выделить проще. К ним с наибольшей вероятностью относятся погребения, совершенные под курганами. Это погребения № 3, 11, 87, 95, 97 и 107. Из них в первую очередь нужно выбрать максимально удаленное от наиболее раннего погр. № 203. Этому удовлетворяют все погребения (для них значение 1-КС = 0,78), кроме погр. № 87 (1-КС = 0,56). По наибольшей степени сходства между погребениями № 3, 11, 95, 97 и 107 представляется возможным построить цепочку:

(п. 11 и п. 107) – (п. 95 и п. 97) – п. 3.

Ее сложно ориентировать во времени, но, учитывая высокую степень сходства между этими погребениями, думается, что можно с равной вероятностью определить как наиболее позднее либо погр. № 3, либо погр. № 11 и 107.

Поскольку погр. № 107 было сооружено под самым северным курганом и расположено в той части кладбища, которая наиболее удалена от группы наиболее ранних погребений, возможно, не будет большой ошибкой рассматривать это погребение как одно из наиболее поздних.

Таким образом, мы получили, с довольно значительной долей вероятности, условную ось времени Подболотьевского могильника, начало которой отмечено погр. № 203, а конец – погр. № 107.

Теперь нам предстоит расположить на этой условной оси времени все погребения с керамикой. Положение каждого из этих погребений (или Коэффициент места погребения – далее КМ) рассчитывается по следующей формуле

КМпогр. = [(a2 – b2 + c2): 2с2] × 100, где а – расстояние от исследуемого погребения до начала оси времени (т. е. до погр. № 203), b – расстояние от этого погребения до конца оси времени (т. е. до погр. № 107), с – длина самой оси времени. Итоговый результат (КМпогр.) характеризует расстояние от начала оси до места расположения на ней данного погребения (Цетлин, 2008. С. 17).

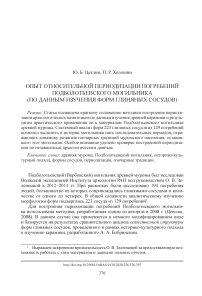

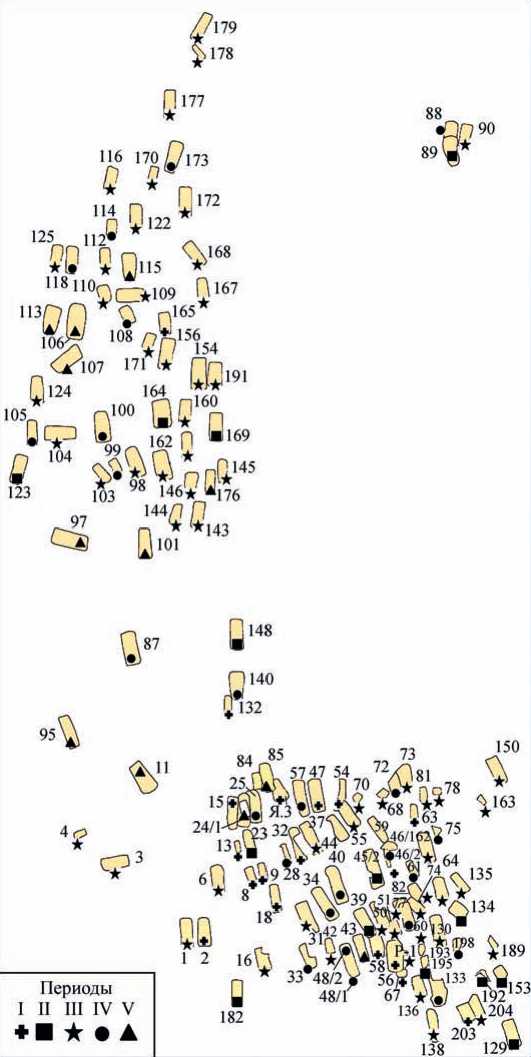

Рис. 1. Подболотьевский могильник.

Распределение погребений с сосудами на условной оси времени

Расположение всех погребений на условной оси времени представлено на рис. 1. Как легко заметить, погребения располагаются на условной оси времени не равномерно, а группами, между которыми имеются разной величины промежутки. В частности, в интервале от 0,0 до 0,39 погребения распределяются с большими промежутками и только в двух точках – 0,31 и 0,36 – их число достигает четырех погребений. После КМ = 0,39 следует промежуток в 3 ед., за которым находится сначала группа из двух погребений, а затем – «пик» из 8 захоронений в точке КМ = 0,45. Далее следует промежуток в 4 ед. (от 0,48 до 0,51), а после него большое скопление погребений со значительным пиком в центральной части (КМ = 0,58), включающим 23 могилы. После этого «пика» число погребений в каждой точке постепенно убывает до точки 0,69, где вновь располагается небольшой промежуток, после которого опять фиксируется скопление погребений с «пиком» (КМ = 0,79), включающим 21 могилу. Затем вновь имеется промежуток в 2 ед., за которым число погребений резко убывает, колеблясь от 1 до 4.

Наличие таких промежутков, где погребения отсутствуют или их становится очень мало, наряду с «пиками», включающими значительное число захоронений, позволяет с некоторой долей условности разделить всю ось времени на 5 интервалов или периодов, которые отмечены на рис. 1 вертикальными разграничительными линиями.

Каждый из выделенных периодов включает определенное число погребений и характеризуется различной протяженностью.

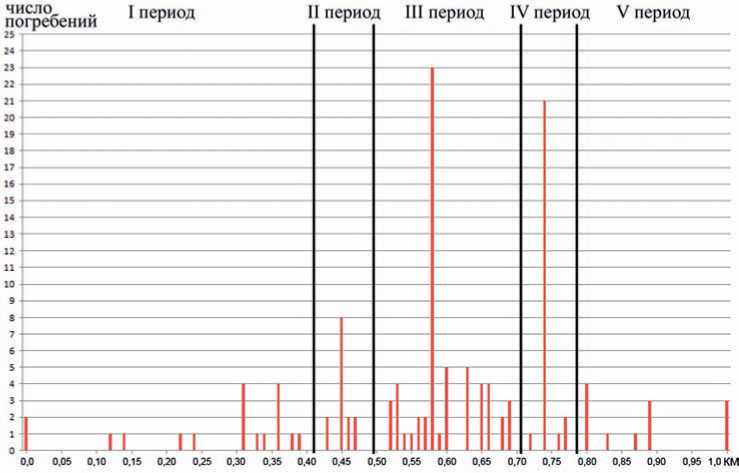

I период – от 0 до 0,39 – наиболее длительный, включает 18 погребений с 25 сосудами (табл. 2, рис. 22). В этот период преобладают сосуды достаточно простых форм, состоящих из губы, плеча или предплечья, тулова и невыделенного основания тулова (60 %). У некоторых сосудов фиксируется начало формирования щеки или шеи (36 %).

Таблица 2. Относительная последовательность погребений и структура форм сосудов I периода Подболотьевского могильника (18 погребений и 25 сосудов)

|

КМ |

№ погребения |

Структура форм сосудов |

|

0 |

203 |

Г1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

0 |

67 |

Г1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

0,12 |

15 |

Г1+Ш1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

0,14 |

13 |

Г1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

Г1+ПП2+Т2+ОТ2 |

||

|

0,22 |

2 |

Г1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ2 |

||

|

0,24 |

Я.3_ 58 |

Г1+ПП2+Т2+ОТ2 |

|

0,31 |

8 |

Г1+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,31 |

18 |

Г1+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,31 |

47 |

Г1+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,31 |

132 |

Г2+ПП2+Т2+ОТ2 |

|

0,33 |

54 |

Г1+ПП1+Т2+ОТ3 |

|

Г2+ПП2+Т2+ОТ2 |

||

|

0,34 |

9 |

Г1+П1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Ш1+ПП1+Т2+ОТ2 |

||

|

0,36 |

32 |

Г2+Ш1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

0,36 |

63 |

Г2+Ш1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

0,36 |

165 |

Г2+Ш1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

0,36 |

58 |

*Г2+Ш1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

0,38 |

52/46.2 |

Г1+П1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ2 |

||

|

0,39 |

56 |

Г1+П1+Т2+ОТ3 |

|

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ2 |

Примечание : * – учтено два сосуда

Рис. 2. Подболотьевский могильник. Сосуды из погребений I периода

1 – п. 203, с. 2; 2 – п. 67, с. 3; 3 – п. 13, с. 1; 4 – п. 13, с. 2; 5 – п. 15, с. 5; 6 – п. 2, с. 1; 7 – п. 2, с. 2; 8 – Я.3, с. 58; 9 – п. 8, с. 1; 10 – п. 18, с. 10; 11 – п. 54, с. 8; 12 – п. 54, с. 9; 13 – п. 9, с. 2; 14 – п. 9, с. 3; 15 – п. 32, с. 6; 16 – п. 165, с. 1; 17 – п. 52/46.2, с. 10; 18 – п. 52/46.2, с. 11; 19 – п. 56, с. 8

Примечание: здесь и далее на рис. 3–6: п. – погребение; с. – сосуд

II период – от 0,43 до 0,47 – очень короткий; к нему относится «пик» из 9 погр., а в целом он включает 14 погр., содержащих 26 сосудов (табл. 3, рис. 3). Для этого периода характерно сокращение числа простых конструкций форм (Г+П/ПП+Т+ОТ – 15 %), которые были распространены в предшествующее время. Одновременно резко возрастает доля конструкций сосудов со щекой или шеей, достигающая 77 %. Начинают появляться формы с выделенным основанием тулова (рис. 3: 2 ).

Таблица 3. Относительная последовательность погребений и структура форм сосудов II периода Подболотьевского могильника (14 погребений и 26 сосудов)

|

КМ |

№ погребения |

Структура форм сосудов |

|

0,43 |

123 |

Г2+Ш1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ3 |

||

|

0,43 |

169 |

Г1+П1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+ПП2+Т2+ОТ2 |

||

|

Г2+Ш1+ПП2+Т2+ОТ2 |

||

|

Г2+Щ1+ПП2+Т2+ОТ2 |

||

|

0,45 |

39 |

*Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

0,45 |

89 |

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

0,45 |

129 |

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

0,45 |

134 |

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

0,45 |

148 |

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

0,45 |

153 |

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

0,45 |

192 |

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

0,45 |

195 |

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

0,46 |

23 |

Г1+П1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Щ2+П1+Т2+ОТ2 |

||

|

0,46 |

45 |

Г1+ПП2+Т2+ОТ2 |

|

*Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

||

|

0,47 |

182 |

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+ПП2+Т2+ОТ2 |

||

|

Г2+Щ2+ПП1+Т2+ОТ2 |

||

|

0,47 |

164 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

|

Г1+Ш1+ПП1+Т3+ОТ2 |

||

|

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ3 |

Примечание : * – учтено два сосуда

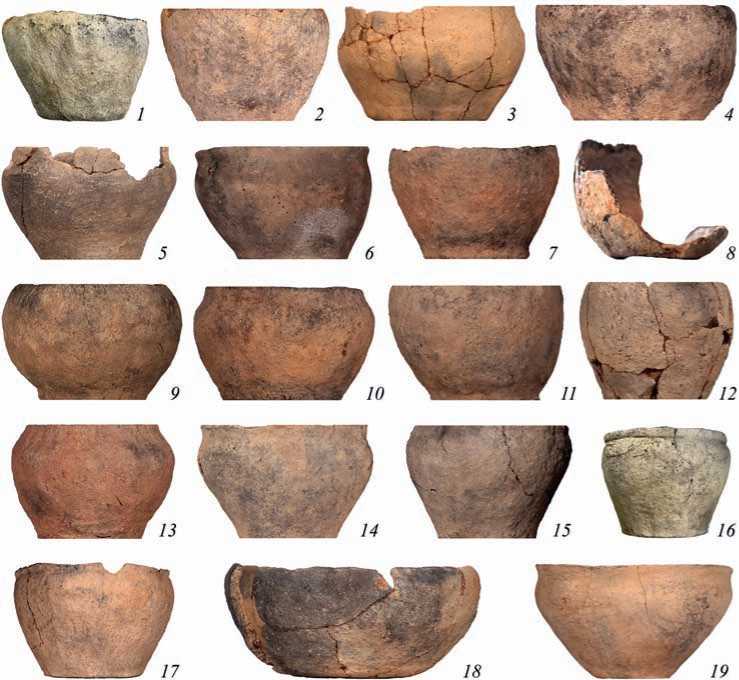

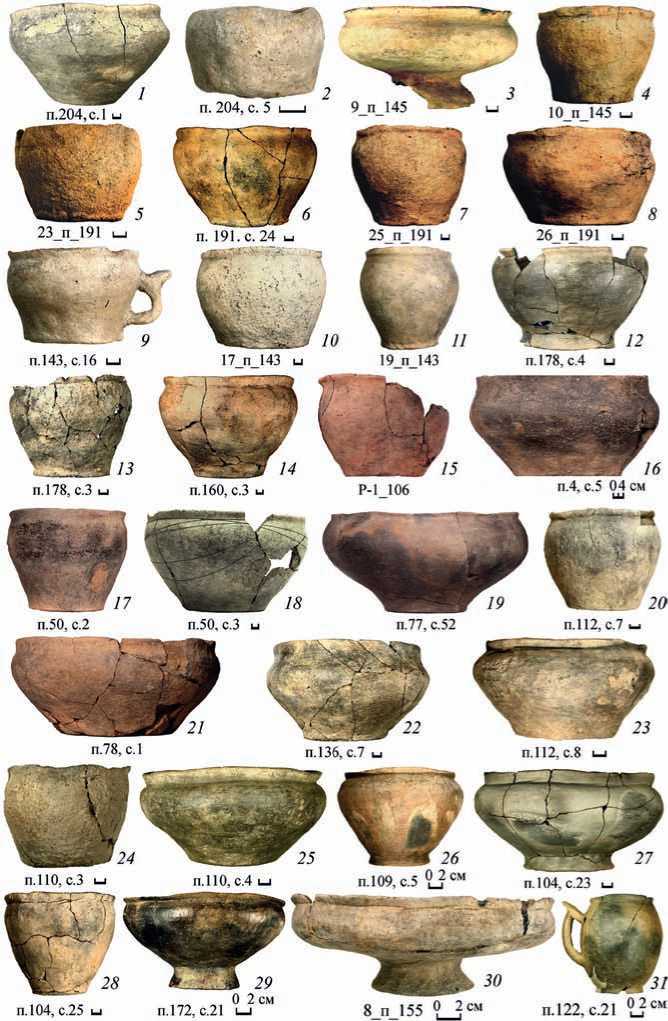

III период – от 0,52 до 0,69 – средний по длительности, но совершенно исключительный по концентрации погребений, к нему относится 60 могил, в которых зафиксировано 111 целых сосудов (табл. 4, рис. 4). Этот период отличается заметным разнообразием форм. Прежде всего, важно отметить распространение большого числа мисковидных сосудов, среди которых можно предполагать наличие как импортных экземпляров (см., например, рис. 4: 3, 29, 30 ), так и местных подражаний (рис. 4: 12, 14, 19, 27 ). Другой новой формой являются кружки (рис. 4: 9 и 31 ). Доля сосудов простых форм продолжает

Рис. 3. Подболотьевский могильник. Сосуды из погребений II периода

1 – п. 123, с. 16; 2 – п. 123, с. 17; 3 – п. 39, с. 4; 4 – п. 39, с. 5; 5 – п. 89, с. 11; 6 – п. 129, с. 3; 7 – п. 134, с. 1; 8 – п. 148, с. 2; 9 – п. 153, с. 8; 10 – п. 192, с. 3; 11 – п. 23, с. 12; 12 – п. 23, с. 16; 13 – 195, с. 3; 14 – п. 45.2, с. 3; 15 – п. 45.2, с. 9; 16 – п. 182, с. 21; 17 – п. 182, с. 22; 18 – п. 164, с. 21; 19 – п. 164, с. 22

сохраняться на том же уровне (14 %), а доля более сложных конструкций со щекой и шеей становится абсолютно доминирующей (83 %). Еще одной отличительной чертой этого периода является появление форм сосудов с эсо-видным туловом (рис. 4: 4, 13, 19, 23 ).

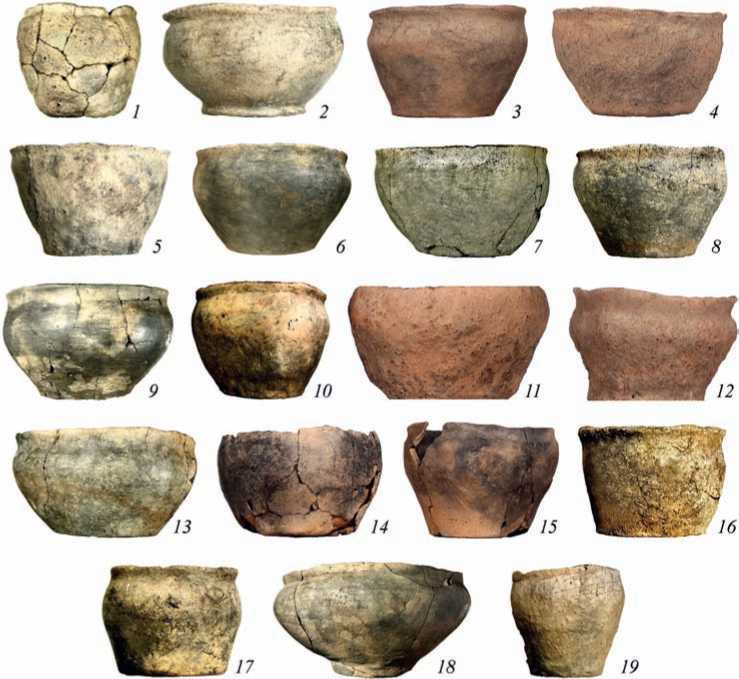

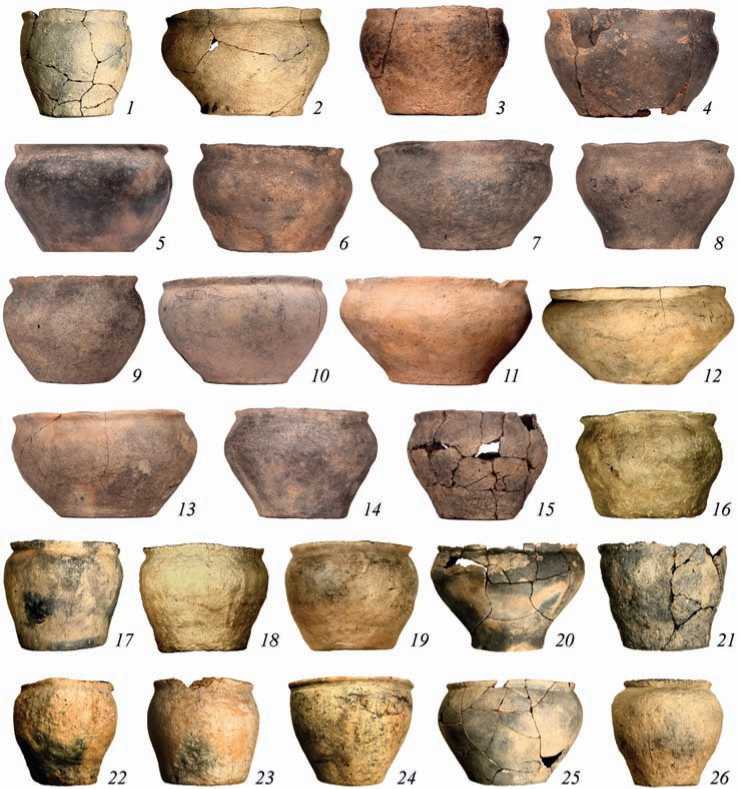

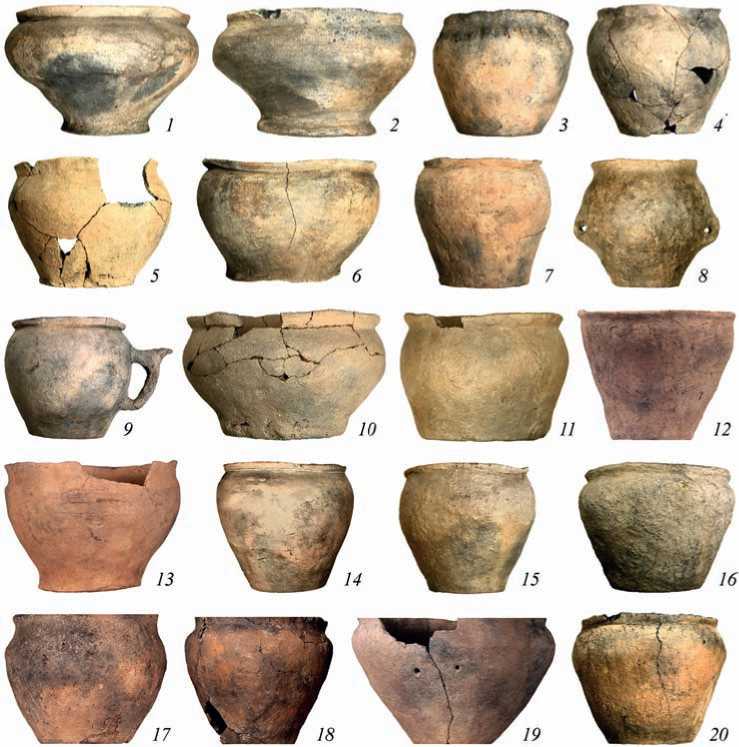

IV период – от 0,72 до 0,77 – тоже очень короткий, но в нем сосредоточено 25 погребений и 38 сосудов (табл. 5, рис. 5). В это время резко сокращается разнообразие форм сосудов, характерное для III периода. Наряду с этим наблюдается увеличение общей пропорциональности горшковидных форм (рис. 5: 1, 17, 18, 21, 22, 24, 26 ), широкое распространение мисок (рис. 5: 2, 4–13 ) и разных форм с эсовидным туловом. Доля сосудов сложной конструкции со щекой достигает почти 100 %.

Таблица 4. Относительная последовательность погребений и структура форм сосудов III периода Подболотьевского могильника (60 погребений и 111 сосудов)

|

КМ |

№ погребения |

Структура форм сосудов |

КМ |

№ погребения |

Структура форм сосудов |

|

0,52 |

204 |

Г1+П1+Т2+ОТ2 |

0,58 |

81 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

0,58 |

135 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

||

|

0,52 |

145 |

Г2+ПП2+Т2+ОТ2 |

0,58 |

136 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ3 |

0,58 |

156 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

||

|

0,52 |

191 |

Г1+ПП2+Т2+ОТ2 |

0,59 |

112 |

Г2+П1+Т2+ОТ2 |

|

*Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

||||

|

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

0,60 |

110 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

||

|

0,53 |

124 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ2 |

||

|

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ2 |

0,60 |

130 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

||

|

0,53 |

144 |

Г2+Щ1+ПП2+Т2+ОТ2 |

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ2 |

||

|

Г2+Щ2+ПП2+Т2+ОТ2 |

0,60 |

168 |

Г2+ПП1+Т3+ОТ2 |

||

|

0,53 |

193 |

Г2+Ш1+ПП1+Т2+ОТ2 |

0,60 |

171 |

Г2+ПП1+Т3+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

0,60 |

150 |

Г2+Т2+ОТ2 |

||

|

0,53 |

90 |

Г1+Т3+ОТ2 |

Г2+Т3+ОТ2 |

||

|

Г1+П1+Т3+ОТ2 |

0,63 |

109 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ3 |

||

|

Г1+П1+Т3+ОТ3 |

Г2+Щ1+ПП2+Т2+ОТ2 |

||||

|

Г2+Щ2+ПП2+Т2+ОТ2 |

0,63 |

116 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

||

|

0,54 |

146 |

Г2+ПП2+Т2+ОТ2 |

Г2+Щ1+П2+Т2+ОТ2 |

||

|

Г2+Ш1+П1+Т3+ОТ2 |

Г2+Щ2+П1+Т2+ОТ2 |

||||

|

Г2+Ш1+ПП2+Т2+ОТ2 |

0,63 |

104 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ3 |

||

|

0,55 |

143 |

Г2+ПП2+Т2+ОТ2 |

Г2+Щ1+ПП1+Т3+ОТ2 |

||

|

Г2+Ш1+П1+Т3+ОТ3 |

0,63 |

172 |

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ3 |

||

|

*Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ2 |

Г2+Щ1+ПП2+Т3+ОТ2 |

||||

|

0,56 |

170 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ3 |

0,63 |

179 |

Г2+П1+Т2+ОТ3 |

|

0,56 |

189 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ3 |

Г2+Щ1+ПП1+Т3+ОТ2 |

||

|

0,57 |

31 |

Г2+Ш1+П1+Т3+ОТ2 |

0,65 |

138 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Ш1+ПП1+Т2+ОТ3 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

||||

|

0,57 |

178 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ3 |

0,65 |

162 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ3 |

Г2+Щ1+ПП2+Т2+ОТ2 |

||||

|

0,58 |

82 |

Г2+Щ1+Т3+ОТ2 |

0,65 |

98 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

Окончание таблицы 4

|

0,58 |

160 |

Г1+ПП2+Т2+ОТ2 Г1+Ш1+П1+Т3+ОТ2 |

0,65 |

167 |

Г1+Ш1+П1+Т3+ОТ2 Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

0,66 |

37 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ3 |

||

|

Г2+Щ1+ПП2+Т3+ОТ2 |

0,66 |

3 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ3 |

||

|

0,58 |

1 |

**Г2+Щ1+ПП2+Т2+ОТ2 |

0,66 |

154 |

Г2+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,58 |

103 |

*Г2+Щ1+ПП2+Т2+ОТ2 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

||

|

0,58 |

70 |

Г2+Щ1+ПП2+Т2+ОТ2 |

0,66 |

73 |

Г1+ПП2+Т2+ОТ2 |

|

0,58 |

163 |

Г2+Щ1+ПП2+Т2+ОТ2 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ3 |

||

|

0,58 |

P-1_106 |

Г2+Щ1+ПП2+Т2+ОТ2 |

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ3 |

||

|

0,58 |

125 |

Г2+Щ1+П2+Т2+ОТ2 |

Г2+Щ1+ПП2+Т2+ОТ2 |

||

|

0,58 |

16 |

Г2+Ш1+ПП1+Т3+ОТ2 |

0,68 |

6 |

Г2+П1+Т3+ОТ2 |

|

0,58 |

4 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

Г1+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

||

|

0,58 |

50 |

Г2+Ш1+ПП1+Т2+ОТ2 Г2+Щ1+ПП2+Т2+ОТ2 |

0,68 |

177 |

Г2+П1+Т3+ОТ2 Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ3 |

|

0,58 |

51 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

0,69 |

42 |

Г2+Щ1+ПП1+Т3+ОТ2 |

|

0,58 |

55 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

Г2+Щ2+ПП2+Т3+ОТ2 |

||

|

0,58 |

62 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

0,69 |

122 |

Г2+Ш1+П1+Т3+ОТ3 |

|

0,58 |

64 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

Г2+Ш1+ПП1+Т2+ОТ2 |

||

|

0,58 |

68 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

||

|

0,58 |

74 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

Г2+Щ1+П1+Т3+ОТ2 |

||

|

0,58 |

77 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

0,69 |

155 |

Г2+Щ1+П1+Т3+ОТ2 |

|

0,58 |

78 |

Г2+Ш1+П1+Т2+ОТ2 |

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ3 |

Примечание : * – учтено два сосуда; ** – учтено три сосуда

V период – от 0,80 до 1,0 – достаточно длительный, когда было совершено всего 12 захоронений, в которых зафиксировано 23 сосуда (табл. 6, рис. 6). Продолжает бытовать традиция изготовления сосудов горшковидных и мисковидных форм. Последние сохраняют выделенное основание тулова, которое у горшков встречается заметно реже. В целом горшки характеризуются более высокими пропорциями. Совершенно отсутствуют сосуды простой конструкции с предплечьем. Абсолютно доминирующей становится традиция изготовления сосудов разных форм (и мисковидных, и горшковидных) со щекой и плечом.

Таковой, судя по результатам проведенного анализа, представляется общая периодизация погребений Подболотьевского могильника и особенности развития во времени форм сосудов у оставившего его муромского населения.

Рис. 4. Подболотьевский могильник. Сосуды из погребений III периода

-

1 – п. 204, с. 1; 2 – п. 204, с. 5; 3 – п. 145, с. 9; 4 – п. 145, с. 10; 5 – п. 191, с. 23; 6 – п. 191, с. 24, 7 – п. 191, с. 25; 8 – п. 191, с. 26, 9 – п. 143, с. 16; 10 – п. 143, с. 17; 11 – п. 143, с. 19; 12 – п. 178, с. 4; 13 – п. 178, с. 3; 14 – п. 160, с. 3; 15 – Р-1, с. 106; 16 – п. 4, с. 5; 17 – п. 50, с. 2; 18 – п. 50, с. 3; 19 – п. 77, с. 52; 20 – п. 112, с. 7; 21 – п. 78, с. 1; 22 – п. 136, с. 7; 23 – п. 112, с. 8; 24 – п. 110, с. 3; 25 – п. 110, с. 4; 26 – п. 109, с. 5; 27 – п. 104, с. 23; 28 – п. 104, с. 25; 29 – п. 172, с. 21; 30 – п. 155, с. 8; 31 – п. 122, с. 21

Таблица 5. Относительная последовательность погребений и структура форм сосудов IV периода Подболотьевского могильника (25 погребений и 38 сосудов)

|

КМ |

№ погребения |

Структура форм сосудов |

|

0,72 |

118 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ3 |

|

Г2+Щ1+ПП2+Т3+ОТ2 |

||

|

0,74 |

60 |

Г2+Ш1+ПП1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

||

|

0,74 |

25 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,74 |

28 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,74 |

33 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,74 |

34 |

*Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,74 |

40 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,74 |

57 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,74 |

61 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,74 |

75 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,74 |

88 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,74 |

108 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,74 |

133 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,74 |

48.1 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,74 |

46.1 |

*Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,74 |

99 |

*Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,74 |

114 |

*Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

0,74 |

72 |

Г2+Щ1+ПП1+Т3+ОТ2 |

|

0,74 |

87 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+ПП1+Т3+ОТ2 |

||

|

0,74 |

198 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+ПП1+Т3+ОТ2 |

||

|

0,74 |

140 |

Г2+Щ1+П1+Т3+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+ПП1+Т2+ОТ2 |

||

|

0,74 |

48.2 |

Г2+Т3+ОТ2 |

|

0,76 |

173 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+ПП1+Т3+ОТ2 |

||

|

Г2+Щ1+ПП2+Т3+ОТ2 |

||

|

0,77 |

100 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+П2+Т3+ОТ2 |

||

|

0,77 |

105 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+ПП2+Т3+ОТ2 |

Примечание : * – учтено два сосуда

Рис. 5. Подболотьевский могильник. Сосуды из погребений IV периода

1 – п. 118, с. 8; 2 – п. 118, с. 9; 3 – п. 50, с. 40; 4 – п. 60, с. 41; 5 – п. 25, с. 12; 6 – п. 28, с. 1; 7 – п. 33, с. 5; 8 – п. 34, с. 1; 9 – п. 34, с. 2; 10 – п. 40, с. 25; 11 – п. 75, с. 1; 12 – п. 108, с. 5; 13 – п. 48.1, с. 1; 14 – п. 46.1, с. 1; 15 – п. 46.1, с. 2; 16 – п. 99, с. 5; 17 – п. 99, с. 4; 18 – п. 114, с. 3; 19 – п. 114, с. 4; 20 – п. 87, с. 1; 21 – п. 87, с. 2; 22 – п. 173, с. 24; 23 – п. 173, с. 7; 24 – п. 173, с. 23; 25 – п. 100, с. 28, 26 – п. 100, с. 29

Таблица 6. Относительная последовательность погребений и структура форм сосудов V периода Подболотьевского могильника (12 погребений и 23 сосуда)

|

КМ |

№ погребения |

Структура форм сосудов |

|

0,80 |

95 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ3 |

|

Г2+Щ1+П1+Т3+ОТ2 |

||

|

0,80 |

97 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ3 |

|

Г2+Щ1+П1+Т3+ОТ2 |

||

|

0,80 |

101 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ3 |

|

Г2+Щ1+П1+Т3+ОТ2 |

||

|

0,80 |

106 |

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ3 |

|

Г2+Щ1+П1+Т3+ОТ2 |

||

|

Г2+Щ1+ПП2+Т3+ОТ2 |

||

|

0,83 |

113 |

*Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+П1+Т3+ОТ2 |

||

|

0,87 |

24.1 |

Г2+Щ1+Т3+ОТ2 |

|

0,89 |

85 |

Г2+Ш1+П1+Т3+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+П1+Т2+ОТ2 |

||

|

0,89 |

115 |

Г2+Щ1+П1+Т3+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+ПП2+Т3+ОТ2 |

||

|

0,89 |

176 |

Г2+Щ1+П1+Т3+ОТ2 |

|

Г2+Щ1+ПП2+Т3+ОТ2 |

||

|

1,0 |

43 |

Г2+Щ1+П1+Т3+ОТ2 |

|

1,0 |

11 |

*Г2+Щ1+П1+Т3+ОТ2 |

|

1,0 |

107 |

Г2+Щ1+П1+Т3+ОТ2 |

Примечание : * – учтено два сосуда

Рис. 6. Подболотьевский могильник. Сосуды из погребений V периода

1 – п. 95, с. 6; 2 – п. 97, с. 16; 3 – п. 97, с. 17; 4 – п. 101.1, с. 1; 5 – п. 101.1, с. 2; 6 – п. 106, с. 15; 7 – п. 106, с. 18; 8 – п. 106, с. 27; 9 – п. 113, с. 17; 10 – п. 113, с. 18; 11 – 113, с. 19; 12 – п. 24.1, с. 12; 13 – п. 85, с. 28; 14 – п. 115, с. 10; 15 – п. 115, с. 11; 16 – п. 176, с. 1; 17 – п. 11, 8; 18 – п. 11, с. 9; 19 – п. 43, с. 5; 20 – п. 107, с. 3

Проверка периодизации

Приведенные данные могут, конечно, вызвать естественные сомнения у читателя. Поэтому сейчас изложим некоторые факты в обоснование данной периодизации истории Подболотьевского могильника. Таких фактов несколько. Начнем с анализа случаев перекрывания более раннего погребения более поздним. Авторами раскопок выявлено более трех десятков таких случаев, но для нас представляют интерес 13 из них (из раскопок 2012–2013 гг., за 2014 г. информация пока отсутствует), поскольку только в них были зафиксированы глиняные сосуды и, соответственно, только они стали объектом нашего изучения.

Проанализируем эти 13 случаев. Для каждого из них укажем, с одной стороны, последовательность сооружения погребений, установленную раскопками, а с другой – выявленный аналитическим путем коэффициент места каждого погребения на условной оси времени.

-

1. Погр. № 50 перекрывает погр. № 51. Оба они имеют КМ, равный 58 %, т. е. с точки зрения положения на условной оси времени они являются неразличимыми.

-

2. Погр. № 60 перекрывает погр. № 77. КМ погр. № 77 равен 58 %, а погр. № 60 – 74 %. Противоречий нет.

-

3. Погр. № 60 перекрывает погр. № 74. КМ погр. № 74 – 58 %, погр. № 60 – 74 %. Противоречий нет.

-

4. Погр. № 48.1 перекрывает погр. № 48.2. КМ обоих погребений равен 74 %, т. е. по положению на оси времени они неразличимы.

-

5. Погр. № 74 перекрывает погр. № 82. КМ обоих погребений равен 58 %. Они также неразличимы на условной оси времени.

-

6. Погр. № 46.1 перекрывает погр. № 46.2. КМ погр. № 46.2 равен 45 %, а погр. № 46.1 – 74 %. Противоречий нет.

-

7. Погр. № 39 перекрывает погр. № 58. КМ погр. № 58 равен 36 %, а погр. № 58 – 45 %. Противоречий нет.

-

8. Погр. № 72 перекрывает погр. № 73. КМ погр. № 73 равен 66 %, а погр. № 72 – 74 %. Противоречий нет.

-

9. Яма № 23, входящая в единый погребальный комплекс погр. № 107, перекрывает погр. № 106. КМ погр. 106 равен 80 %, а погр. 107 – 100 %. Противоречий нет.

-

10. Погр. № 56 перекрывает погр. № 67. КМ погр. № 67 равен 0 %, а погр. № 56 – 39 %. Противоречий нет.

-

11. Погр. № 88 перекрывает погр. № 89. КМ погр. № 89 равен 45 %, а погр. № 88 – 74 %. Противоречий нет.

-

12. Погр. № 54 перекрывает погр. № 55. КМ погр. № 55 равен 58 %, а погр. № 54 – 47 %. Раскопочные и аналитические данные противоречат друг другу.

-

13. Грабительская яма № Я.3, разрушившая погребение, перекрывает погр. № 85. В разрушенном погребении зафиксирован сосуд, который стал объектом анализа. КМ ямы № Я.3 равен 24 %, а погр. 85 – 89 %. Налицо явное противоречие.

Таким образом, если обобщить приведенные данные, то мы получим, что в 11 из 13 случаев (т. е. в 85 %) раскопочные и аналитические данные о последовательности сооружения погребений не противоречат друг другу.

Еще один факт связан с определением времени совершения погребений под курганами. По мнению авторов раскопок, такие погребения являются наиболее поздними. Всего под курганами в ходе раскопок 2012–2014 гг. было вскрыто 6 погребений. Это погр. № 3 (КМ равен 0,66, конец III периода), погр. № 87

Рис. 7. Расположение погребений разных периодов ( I–V ) на территории Подболотьевского могильника

(КМ равен 0,74, IV период), погр. № 95 и погр. № 97 (КМ обоих погребений равен 0,80, начало V периода), погр. № 11 и погр. № 107 (КМ погребений равен 1, конец V периода). Таким образом, четыре из шести погребений под курганами относятся к наиболее позднему периоду функционирования Подболотьевского могильника.

И наконец, последний факт, связанный с планиграфическим расположением погребений разных периодов на раскопанной территории могильника. Эти данные приведены на рис. 7. Для того чтобы сделать саму картину более наглядной, на общем плане Подболотьевского могильника не показаны погребения без сосудов, а погребения разных периодов обозначены разными значками.

Итак, все погребения I периода, кроме поздних погр. № 132 и 165, относящихся к его концу (КМ равен 0,31 и 0,36), расположены в той части могильника, которую авторы раскопок считают наиболее ранней. Погребения II периода также преимущественно располагаются в этой же части могильника. Исключение составляют 4 погребения – № 123, 148, 164 и 169, которые находятся в северной части кладбища. Погребения III и IV периодов широко представлены как в ранней, так и в более поздней части могильника, а погребения V периода, кроме трех (№ 24.1, 43 и 85), все расположены в более поздней части кладбища. Следовательно, и эта группа фактов соответствует общим представлениям исследователей о последовательности формирования территории Подболотьевского могильника.

Помимо этого, важно отметить, что проведенный анализ расположения на могильнике погребений разных периодов позволил выявить основной «механизм» формирования Подболотьевского кладбища, который состоял в подзахоронении позднее умерших «родственников» к погребенным ранее . Это наглядно подтверждается 35 случаями близко расположенных пар ранних и поздних погребений.

Таким образом, независимые от аналитического изучения форм сосудов данные не противоречат полученным результатам о периодизации исследуемого погребального комплекса.

Список литературы Опыт относительной периодизации погребений Подболотьевского могильника (по данным изучения форм глиняных сосудов)

- Бобринский А. А., 1986. О методике изучения форм глиняной посуды из археологических раскопок // Культуры Восточной Европы I тысячелетия / Отв. ред. Г. И. Матвеева. Куйбышев: Куйбышевский гос. ун-т. С. 137-157.

- Бобринский А. А., 1988. Функциональные части в составе емкостей глиняной посуды // Проблемы изучения археологической керамики / Отв. ред. А. А. Бобринский. Куйбышев: Куйбышевский гос. ун-т. С. 5-21.

- Зеленцова О. В., 2014. Новые исследования Подболотьевского могильника // КСИА. Вып. 236. С. 219-229.

- Зеленцова О. В., Милованов С. И., 2015. Курганный обряд погребения в Нижнем Поочье в эпоху Средневековья // Города и веси средневековой Руси: археология, история, культура: к 60-летию Н. А. Макарова / Отв. ред. П. Г. Гайдуков. М.; Вологда: ИА РАН: Древности Севера. С. 122-134.

- Цетлин Ю. Б., 2008. Неолит Центра Русской равнины. Орнаментация керамики и методика периодизации культур. Тула: ИА РАН: Гриф и К. 352 с.

- Цетлин Ю. Б., 2012. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН. 384 с.

- Цетлин Ю. Б., 2018. Об общем подходе и методике системного изучения форм глиняных сосудов // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход / Отв. ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН. С. 124-179.