Опыт по переформированию коренных березняков в кедровники

Автор: Дебков Н.М., Панвин В.С., Сидоренков В.М., Ачиколова Ю.С., Сидоренкова Е.М.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесные культуры

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты многолетних работ по переформированию мягколиственных малоценных насаждений в кедровые (сосна сибирская кедровая) на территории Березовско-Лавровской лесной дачи Томской обл. Исследования имеют значение для планирования систем ведения лесного хозяйства в орехово-промысловых зонах, примыкающих к населенным пунктам. Результаты показывают, что при выполнении мероприятий по переформированию мягколиственных насаждений в кедровые необходимо применять комплексный подход, сочетающий в себе уход за сформированными насаждениями кедра и культурами кедра, а также организацию системы противопожарного обустройства.

Уход за лесом, управление лесами, мероприятия по переформированию насаждений, насаждения кедра, культуры кедра, мягколиственные насаждения, состав насаждений

Короткий адрес: https://sciup.org/143182548

IDR: 143182548 | УДК: 630.5 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2024.2.04

Текст научной статьи Опыт по переформированию коренных березняков в кедровники

С индустриализацией современного общества наличие зеленых насаждений вокруг крупных населенных пунктов и промышленных центров становится не только желательным элементом ландшафта, но и жизненно необходимым условием существования в них населения. Потребность в наличии зеленых зон в городах сформировалась достаточно давно. На 1 января 1952 г. площадь лесов зеленой зоны города Томска составляла 14 833 га [1], а уже в 1954 г. в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 17.07.1954 № 7783-р вокруг Томска была выделена зеленая зона площадью 79 400 га. Дополнительно к этой площади Совет Министров РСФСР распоряжением от 28.10.1958 № 7448-р включил в зеленую зону города леса Тимирязевского учебно-опытного лесхоза площадью более 5 000 га. Развитие промышленности в городе не могло не повлиять на структуру его зеленой зоны. Так, для строительства г. Северска (закрытый город-спутник) были переданы леса зеленой зоны Зоновского лесничества площадью 20 тыс. га [1]. В настоящее время, согласно официальному учету, площадь зеленой зоны Томска составляет 58,8 тыс. га. Процесс расширения площади городских лесов происходит в связи с необходимостью, согласно требованиям действующих нормативов, наличия в Томске зеленой зоны площадью 105,0 тыс. га [2].

До принятия Лесного кодекса РФ 2006 г. пользование древесиной в лесах зеленых зон было ограниченно, в частности, все рубки в целях заготовки древесины (рубки главного пользования) были запрещены [3]. Новыми правилами разрешается заготовка древесины в защитных лесах в форме выборочных рубок [4]. На практике это привело к распространению групповых рубок и учащению случаев возникновения лесных пожаров на лесосеках, в результате чего состояние зеленой зоны ухудшается. Особую тревогу вызывает сохранность припоселковых кедровников, занимающих сравнительно небольшую площадь (около 3,5 тыс. га) в зеленой зоне Томска [5], которые ослабли в результате интенсивного орехопромысла и высокой рекреационной нагрузки. В них возникли очаги шестизубчатого короеда и получили распространение стволовые гнили, что еще более ухудшило неблагоприятные прогнозы существования этих уникальных лесов [6]. В составе зеленых зон за счет переформирования малоценных лиственных лесов можно увеличить площадь кедровых лесов в наиболее благоприятных для них условиях произрастания. При этом имеется в виду не формирование орехопромысловых насаждений, а увеличение площади кедровых лесов как элемента ландшафта.

Цель исследования – оценка опыта по переформированию коренных березняков в кедровники на примере Березовско-Лавровской лесной дачи Тимирязевского лесничества в пределах зеленой зоны Томска.

Материалы и методы

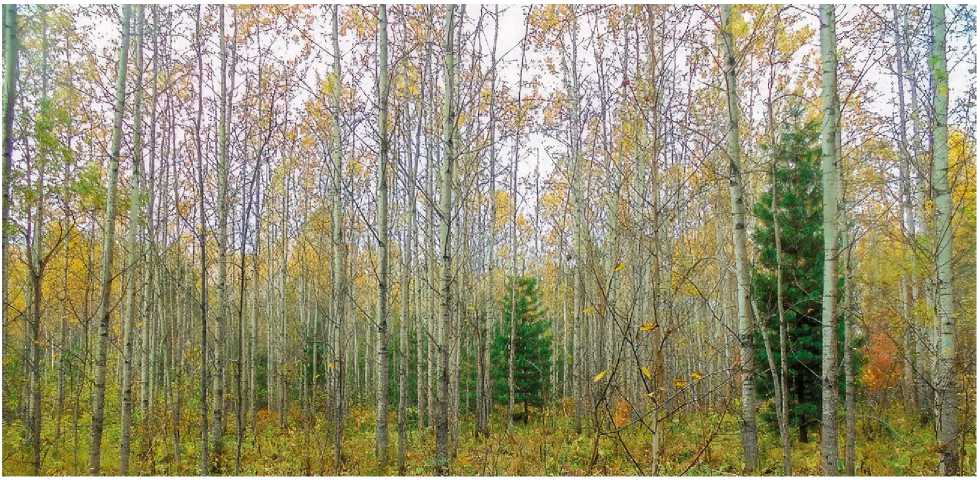

Объектом мероприятий по переформированию насаждений на территории Березовско-Лав-ровской лесной дачи площадью около 1,5 тыс. га (с 1 по 10 квартал включительно Темерчинского урочища Темерчинского участкового лесничества Тимирязевского лесничества) стали чистые спелые и перестойные леса из березы повислой ( Betula pendula ), произрастающие на относительно богатых свежих серых лесных суглинистых почвах. Эти леса длительное время использовались жителями сел Березкино, Красный Восток, Падун и Лаврово для заготовки дров, сенокошения, сельскохозяйственного производства. В результате этой деятельности они были сильно изрежены (полнота 0,3–0,5) (рис. 1). Несмотря на то что Березовско-Лавровская дача расположена в 20 км от города, ее доступность достаточно низкая, что обусловило выбор для создания здесь кедровых насаждений, плохо переносящих интенсивные рекреационные нагрузки. В отдельные дни леса зеленой зоны в пределах Тимирязевского лесничества, в состав которого входит Березовско-Лав-ровская дача, посещали до 40 тыс. чел.

Для проведения исследования в 2010 г. использовался метод пробных площадей (ПП).

Рис. 1. Общий вид лесного покрова Березовско-Лавровской лесной дачи (1–10 кв.) на снимке со спутника Sentinel-2 от 30.08.2023 г. с наложенной квартально-повыдельной сеткой

Всего заложено 5 пробных площадей (ПП) в наиболее типичных местах. Размещение ПП определялось наличием на них не менее 250 деревьев для измерения таксационных показателей. Обследование деревьев включало измерение высот, годичных приростов осевого и боковых побегов рулеткой с точностью 0,5 см, диаметра у шейки корня с помощью штангенциркуля с точностью 1 мм, диаметра проекции кроны и ее протяженности по стволу с точностью до 1 см.

Краткая характеристика обследованных участков приведена в табл. 1. Посадка в 1989–1991 гг. выполнялась преимущественно на вырубках крупномерным посадочным материалом (саженцами кедра с открытой корневой системой) в весенний период.

Математическую обработку полученных при исследовании данных проводили стандартными методами на основе алгоритмов биометрических расчетов в программе Statistica 10.

Таблица 1. Описание объектов исследования

|

Номер ПП |

Тип лесокультурной площади |

Возраст посадочного материала, лет |

Густота посадки, шт./га |

Сезон посадки |

|

1 |

Вырубка |

5 |

2 800 |

Весна |

|

2 |

То же |

6 |

2 580 |

Осень |

|

3 |

«-« |

6 |

3 675 |

Весна |

|

4 |

Сенокос |

6 |

2 800 |

То же |

|

5 |

Вырубка |

5 |

2 500 |

«-« |

Кроме того, летом 2019 г. осуществлялись маршрутные визуальные обследования во всех кварталах дачи с фотофиксацией наиболее характерных мест для верификации данных последнего лесоустройства 2013 г., которые также проанализированы для всех участков создаваемых лесных культур в пределах Березовско-Лав-ровской лесной дачи.

Спутниковый снимок с аппарата Sentinel-2 получен с помощью ресурса На исследуемую территорию выбран безоблачный снимок от 30 августа 2023 г., который был подвергнут спектрозональному дешифрированию.

Результаты и обсуждение

В создании лесных культур на территории Березовско-Лавровской лесной дачи можно выделить 3 этапа:

-

1) посадка лесных культур кедра (сосны сибирской), сосны и лиственницы в 1960-е гг.;

-

2) мероприятия по переформированию березняков в 1989–1991 гг. с созданием культур кедра;

-

3) посадка культур кедра в 2000-х гг.

Работы по созданию культур кедра в Бере-зовско-Лавровской даче начали проводить около 60 лет назад: посадки осуществляли эпизодически на небольших площадях. Первые значительные площади создания культур относятся к 1961 г., когда на заброшенном сенокосе (квартал 8, выдел 2) на площади 3,1 га плугом ПКЛ-70 были нарезаны борозды и весной под меч Колесова высажены 3-летние сеянцы кедра в количестве 2 500 шт./га. Уход за культурами осуществляли вручную в 1963, 1964, 1965 и 1967 г. В 15-летнем возрасте культуры были переведены в покрытую лесом площадь. К моменту обследования в 2010 г. сохранилось только около 50 деревьев, остальные погибли в результате пожара. Средняя высота оставшихся деревьев составляет 12,6±1,6 м. В этом же квартале на сегодняшний день сохранилось 2 участка культур кедра.

В 1964 г. в квартале 8 на выделе 18 (площадь 1,6 га) посадили вручную культуры густотой

3 100 шт./га по схеме 4,0^0,8 м, а в 1969 г. в квартале 8 на выделе 10 (площадь 1,2 га) – густотой 2 800 шт./га по схеме 5,0*0,7 м. Состав древостоя на обоих участках – 7К3С, т. е. целевой. Высота деревьев – около 16–18 м при среднем диаметре около 18–20 см. По состоянию на 2019 г., наиболее развитые экземпляры вступили в фазу семеношения.

Кроме того, в 1964–1965 гг. были высажены лиственнично-сосновые культуры. На момент полевого обследования в 2019 г. эти культуры в удовлетворительном состоянии произрастают на 4-х участках общей площадью 4 га.

В 1989 г. была разработана технология переформирования березовых лесов дачи, которая предусматривала уборку берез полосами шириной 25, 50, 75 и 100 м, затем посадку 5–6-летних саженцев кедра лесопосадочной машиной ЛМД-81К без обработки почвы.

Из 97,7 га лесных культур, заложенных в Березовско-Лавровской даче в 1989–1991 гг., к моменту полевого обследования в 2019 г. сохранилось всего 20,5 га, или 21 %. Эти культуры обследованы, их характеристика приведена в табл. 2. Все участки однотипные, живой напочвенный покров разнотравный, представлен 30 видами, проективное покрытие – 0,9–1,0. Зеленая масса травы значительная и, как показали укосы, на 1-метровых площадках достигает от 1,8 т/га (на ПП 4) до 4,3 т/га (на ПП 5). Росту трав способствуют и широкие междурядья (5,0–5,5 м). На ПП 3 осуществляется скашивание травы в междурядьях. Из-за невысокой густоты сохранившиеся деревья кедра мало влияют на развитие травяного покрова. Определение проекции крон всех деревьев показало, что кроны закрывают: на ПП 1 – 1 % площади, ПП 2 – 2 %, ПП 3 – 12 %, ПП 4 – 11 %, ПП 5 – 0,03 %. На ПП 4 рост трав сдерживается растущими на заброшенном сенокосе еще до создания лесных культур березами, стоящими разреженно, но с хорошо развитыми кронами.

В исследованных культурах протяженность кроны по стволу зависит от высоты деревьев: чем выше дерево, тем большая часть ствола закрыта кроной. Так, если у деревьев на ПП 5

Таблица 2. Характеристика культур кедра, созданных в 1989–1991 гг.

|

№ ПП |

Колво сохранившихся деревьев, шт./га |

Ширина полосы, м |

Средняя высота, см |

Диаметр у шейки корня, см |

Годичный прирост в высоту за последние 3 года, см |

Годичный прирост бокового побега за последние 3 года, см |

Отношение прироста центрального побега к приросту бокового |

|

1 |

426 |

100 |

429,0±5 |

8,1±0,2 |

21,3±0,6 |

13,5±0,4 |

1,58 |

|

2 |

403 |

50 |

428,0±5 |

7,6±0,1 |

14,0±0,5 |

8,1±0,2 |

1,73 |

|

3 |

933 |

25 |

580,0±8 |

13,2±0,2 |

25,1±0,5 |

14,3±0,3 |

1,76 |

|

4 |

1 794 |

75 |

469,0±5 |

8,0±0,1 |

16,8±0,4 |

10,4±0,4 |

1,62 |

|

5 |

1 030 |

25 |

334,8±1 |

6,6±0,1 |

4,8±0,1 |

2,6±0,07 |

1,85 |

протяженность кроны по стволу составляет 58 % его высоты, у деревьев на ПП 1 и 2 – 83 %, то на ПП 3 – 92 %, что свидетельствует о возможности формирования на базе этих культур насаждений кедра паркового типа (рис. 2А).

Несмотря на то что деревья находятся в возрасте активного роста, при полном солнечном освещении и в оптимальных почвенно-грунтовых условиях, интенсивность роста нельзя признать высокой. Средний прирост в высоту ни на одной пробной площади не достигает 15 см и соответствует IV классу бонитета. С 2010 по 2019 г. интенсивность роста в высоту стала увеличиваться, но остается недостаточной. Причинами этого, на наш взгляд, являются мощный травяной покров и сильное задернение почвы. Лучшим ростом отличаются культуры на ПП 3, где осуществляют скашивание травы в междурядьях.

В целом из-за заглушения лиственными породами лесные культуры кедра 1989–1991 гг. посадки погибли на 47,1 га, или 61 % площади (рис. 2Б). Вторая причина заключается в некачественном уходе или его отсутствии (28,7 га, или 37 % площади). И только на третьем месте стоит гибель культур в результате лесных пожаров (1,4 га, или 2 % площади).

После более чем 10-летнего перерыва в лесокультурном производстве на территории Бере-зовско-Лавровской дачи в 2000-х гг. вновь стали создавать культуры кедра, в основном сеянцами 2–3-летнего возраста. Посадку выполняли по одинаковой технологии: вручную под меч Колесова в дно борозды. Всего за 10 лет было высажено 170,5 га лесных культур кедра, что больше, чем за предшествующие 2 этапа вместе взятые. Однако из них только 25,7 га, или 15 %, находятся в удовлетворительном состоянии. Еще 24,1 га, или 14 %, имеют неудовлетворительное состояние (но они живые), причем 82 % – из-за некачественных уходов, а 18 % – вследствие лесных пожаров. Большая же часть культур, а это 120,7 га, или 71 %, уже признаны погибшими и списаны: в том числе из-за отсутствия агротехнического ухода – 5 %, заглушения лиственными породами – 12 % и лесных пожаров – 83 % (100,4 га).

Если сравнивать посадки 1989–1991 и 2000-х гг., то причина гибели культур кардинально изменилась: в первом случае 98 % лесных культур кедра списаны из-за некачественных уходов или их отсутствия, а последние посадки – вследствие воздействия лесных пожаров (83 %).

И действительно, неудовлетворительный результат посадок 2000-х гг. обусловлен некачественным противопожарным обустройством лесных культур либо его полным отсутствием. Например, в 2005 г. в квартале 1 выдела 1 на площади 6,5 га были высажены культуры кедра вручную с размещением 4,0*0,7 м и густотой 4 000 шт./га, а через 2 года они сгорели. В 2008 г. по той же технологии и схеме посадки культуры были созданы повторно, но с густотой посадки 3 300 шт./га (согласно новым требованиям в связи с изменением лесного законодательства – введением Лесного кодекса РФ 2006 г.). При этом не было принято в расчет изменение густоты культур и схема посадки не была скорректирована. В результате этого, а также некачественного ухода, повторно созданные культуры находятся в неудовлетворительном состоянии.

А

Б

Рис. 2. Результаты опыта по переформированию коренных березняков в кедровники: а – почти чистое по составу кедровое насаждение;

б – формируется осинник с редким вторым ярусом кедра

Кроме того, о некачественном противопожарном обустройстве свидетельствуют случаи повторного прохождения лесных культур пожаром:

/ в квартале 1 выдел 25 представлен прогалиной площадью 1,2 га, на которой погибли лесные культуры, высаженные в 2005 и 2008 г.;

^ в квартале 2 выдел 3 представлен пустырем площадью 1,9 га, здесь сгорели лесные культуры, созданные в 2004 и 2008 г.;

^ в квартале 2 выдел 26 представлен пустырем площадью 1,7 га, где погибли лесные культуры, высаженные в 2007 и 2008 г.

^ в квартале 2 на выделе 17 повреждена и находится в неудовлетворительном состоянии часть лесных культур, заложенных в 2007 и 2008 г.

Отмечен единичный случай троекратного повреждения пожаром лесных культур. Так, в квартале 1 выдел 30 представлен прогалиной площадью 0,2 га, на которой сгорели культуры, заложенные в 2004, 2005 и 2008 г. Только в одном случае повторно высаженные культуры не сгорели: в квартале 3 на выделе 1 площадью 0,8 га культуры 2004 г. погибли, а созданные в 2008 г. – нет.

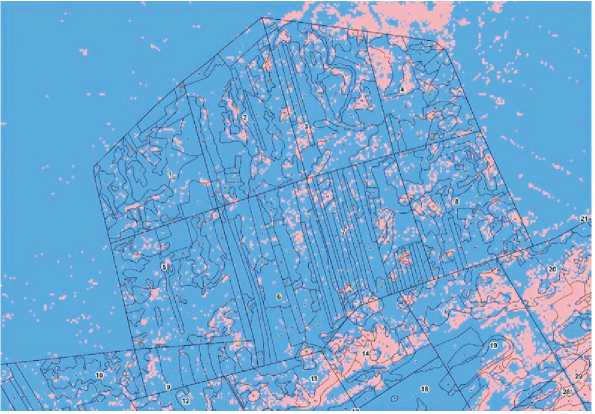

Рис. 3. Дешифрирование лесного покрова Березовско-Лавровской дачи

(розовым цветом обозначены хвойные участки)

Дешифрирование спутникового снимка от 30 августа 2023 г. показало (рис. 3), что культуры не оказывают значимого влияния на формирование лесного покрова, за исключением культур, созданных в 1960-е гг. Стоит отметить, что за все периоды лесокультурного производства на территории дачи было высажено 264,3 га культур, что составляет 18 % общей площади дачи (1 467 га). Однако из-за массовой гибели к настоящему времени культуры сохранились всего на 6 % (81 га) общей площади дачи, причем сохранность кедровых культур составила 30 %, а лиственнично-сосновых – 46 %. Отмечается регрессивная динамика по кедровым культурам: если на первом этапе сохранность составляла 47 %, на втором – 20,5 %, то на третьем – всего 15 %. Необходимо коренным образом изменить подход к созданию лесных культур кедра.

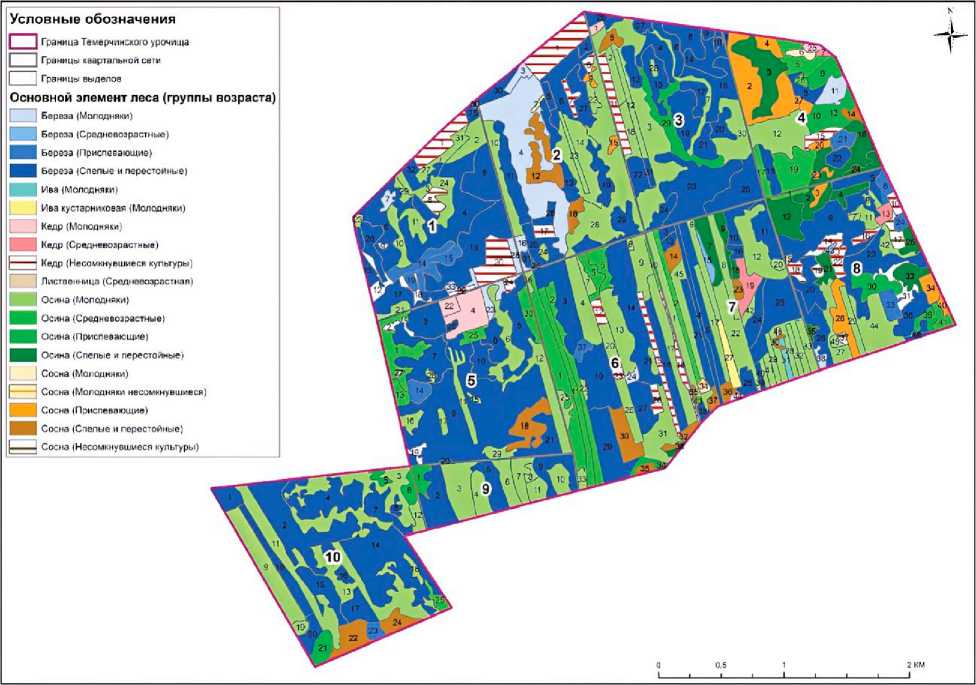

Еще одним из негативных моментов является активное зарастание гарей осиной и ивой древовидной, что отражено на актуализированном нами плане лесонасаждений (рис. 4).

Рис. 4. Актуализированный план лесонасаждений Березовско-Лавровской лесной дачи

Выводы

В результате проведенных исследований установлено, что существует принципиальная необходимость замены коренных березовых лесов на кедровые путем искусственного лесовосстановления. Однако сокращение поголовья скота, как общественного, так и индивидуального, привело к прекращению практики сенокошения на участках лесных культур. Кроме того, работы по уходу в лесничествах не всегда проводятся из-за отсутствия финансирования. Это способствует резкому повышению пожарной опасности закультивированных участков. Таким образом, основными причинами массовой гибели лесных культур, их неудовлетворительного состояния, а также снижения интенсивности роста являются отсутствие ухода и лесные пожары.

За 60-летний период лесокультурного производства на территории дачи было высажено 264,3 га культур, что составляет 18 % общей площади дачи (1 467 га). Однако ввиду массовой их гибели к настоящему моменту сохранилось всего 81 га, или 6 % общей площади дачи. Тем не менее из кедровых культур можно сформировать целевые насаждения, но для этого как минимум необходимо качественное противопожарное обустройство территории и ежегодное окашивание травы во второй половине лета, до момента смыкания крон, не только в междурядьях, но и в рядах.

Исследование проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (госзадание ИМКЭС СО РАН, регистрационный номер проекта 1022042600048-9-1.5.1).

Список литературы Опыт по переформированию коренных березняков в кедровники

- Панёвин, В.С. Леса зеленой зоны г. Томска, их современное состояние и один из путей улучшения / В.С. Панёвин // Материалы VI Международного интернет-семинара Лесное хозяйство и зеленое строительство в Западной Сибири. - Томск: Томский государственный университет, 2011. - C. 121-126.

- ГОСТ 17.5.3.01-78. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов. - 1979.

- Основные положения по рубкам главного пользования в лесах Российской Федерации. Утверждены приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 30.09.1993 № 260.

- Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в лесопарковых зеленых поясах. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 02.05.2017 № 214.

- Дебков, Н.М. Припоселковые кедровники юга Западно-Сибирской равнины: история и современное состояние, рекомендации по устойчивому управлению (на примере Томской области) / Н.М. Дебков. - Москва: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2014. - 52 с.

- Дебков, Н.М. Припоселковые кедровники Томской области. Проблемы устойчивого развития / Н.М. Дебков, А.М. Данченко // Сибирский лесной журнал. - 2014. - № 3. - C. 127-139. EDN: SMHAGL