Опыт применения биодеградируемого дренажа в комбинации с традиционной синустрабекулэктомией

Автор: Красюк Е.Ю., Носкова О.Г., Акулов С.И., Стрельникова Н.В., Токарева Е.Г.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 4 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: анализ и сравнение степени компенсации внутриглазного давления (ВГД), наличия и характера послеоперационных осложнений при проведении традиционной синустрабекулэктомии (СТЭ) и СТЭ с использованием биодеградируемого дренажа. Материал и методы. Стационарным пациентам (106 человек) с верифицированным диагнозом «первичная открытоугольная глаукома» (106 глаз) проведено оперативное вмешательство - синустрабекулэктомия (53 - традиционная, 53 - с использованием дренажа, тип дренажа DDA). Проводился сравнительный анализ по стадиям глаукомы, степени компенсации ВГД, наличию и характеру послеоперационных осложнений. Результаты. При проведении синустрабекулэктомии с использованием дренажа отмечены высокий уровень степени компенсации ВГД и низкий уровень послеоперационных осложнений в сравнении с традиционной синустрабекулэктомией. Постепенное рассасывание дренажа препятствует резкому снижению офтальмотонуса, что позволяет значительно снизить риск возникновения послеоперационных осложнений. В то же время наличие дренажа препятствует адгезии склерального лоскута и способствует постепенному формированию фильтрационной подушки, что соответственно приводит к длительному гипотензивному эффекту. Заключение. Синустрабекулэктомия с использованием дренажа, патогенетически обоснованная, не усложняющая проведение операции, позволяет добиться стойкого и длительного гипотензивного эффекта и сократить риск послеоперационных осложнений.

Глаукома, дренаж, имплантация, хирургия

Короткий адрес: https://sciup.org/149135160

IDR: 149135160 | УДК: 617.7-073.178

Текст научной статьи Опыт применения биодеградируемого дренажа в комбинации с традиционной синустрабекулэктомией

-

1 Введение. Несмотря на значительные достижения последних лет, лечение глаукомы остается одной из острейших проблем офтальмологии. Если раньше под глаукомой подразумевалось заболевание, ассоциируемое исключительно с повышенным внутриглазным давлением (ВГД), то теперь под глаукомой понимают хроническую оптическую нейропатию с характерными структурными изменениями сетчатки и зрительного нерва. Изменилось представление о глаукоме, но смысл лечения остался прежним — сохранение зрительной функции, и реализуется он через нормализацию ВГД до уровня, при котором создаются условия для сохранения зрительной функции [1, 2].

Всем вновь выявленным больным с глаукомой следует начинать лечение с назначения местной медикаментозной гипотензивной терапии. Должны соблюдаться несколько принципов, при которых возможно проведение медикаментозной терапии: правильный выбор эффективного препарата, его доступность, наблюдение за больным и приверженность больного к лечению. Невыполнение этих принципов приводит к быстрому и неуправляемому прогрессированию глаукоматозного процесса.

Учитывая имеющиеся данные о том, что не более половины пациентов точно выполняют назначения врача, а более 60% среди вновь выявленных больных составляют пациенты с уже развитой и далеко зашедшей стадиями заболевания, рассчитывать на достаточно длительный гипотензивный эффект не приходится. Поэтому чаще возникает вопрос о переходе к хирургическому лечению. Для пациентов, особенно с далеко зашедшими стадиями заболевания, время для проведения медикаментозного лечения должно быть ограничено психологической и медицинской подготовкой больного к переходу для следующего этапа лечения [3–7]. О том, что хирургическое лечение более эффективно, утверждает академик М. И. Авербах: «…наиболее надежным методом является все же операция, и все не оперированные глаукомные глаза в конечном итоге все же слепнут, а среди оперированных есть немало таких… которые не успевают ослепнуть до смерти…». Важность и ценность хирургического лечения подтверждаются результатами исследований, проведенных Европейским глаукомным обществом (2011), которые свидетельствуют о том, что хирургические методы более эффективны в снижении и нормализации ВГД.

Цель: анализ и сравнение степени компенсации внутриглазного давления, наличия и характера послеоперационных осложнений при проведении традиционной синустрабекулэктомии (СТЭ) и СТЭ с использованием биодеградируемого дренажа Глаутекс.

Материал и методы. В исследование включены 106 стационарных пациентов с верифицированным диагнозом «первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ)» (106 глаз). Использованы наблюдения за пациентами в течение шести месяцев. Протокол исследования одобрен этическим комитетом.

Все пациенты распределены на две основные группы: 1) 53 пациента (53 глаза) — синустрабеку-лэктомия (СТЭ); 2) 53 пациента (53 глаза) — сину-страбекулэктомия (СТЭ) с использованием дренажа Глаутекс (тип дренажа DDA).

Рис. 1. Формы имплантатов

Глаутекс изготовлен из композиции на основе полимолочной кислоты (полилактида). Представляет собой пористую, биорезорбируемую пленку белого цвета с хорошим фильтрующим эффектом; имеет форму прямоугольной муфты (замкнутое кольцо) в сложенном виде толщиной 80 мкм, диаметр пор 30–50 мкм. Глаутекс имеет малую толщину и не разбухает, не оказывает избыточного давления на окружающие ткани. Существуют различные формы имплантатов (рис. 1). Имплантаты Глаутекс широко используются в клиниках нашей страны более пяти лет [8–10]

Каждая из групп пациентов (1-я и 2-я) включала приблизительно одинаковое количество мужчин и женщин и была сопоставима по возрастным параметрам (табл. 1, 2), по стадиям глаукомы и степени компенсации ВГД (рис. 2–4).

Статистическая обработка результатов наблюдения проводилась с использованием традиционных методов дескриптивной статистики, с расчетом экстенсивных показателей и их ошибок репрезентативности. Оценка достоверности различий статистических величин производилась с помощью t-критерия Стьюдента. Предварительно проведена оценка распределений учитываемых признаков с помощью критерия Колмогорова — Смирнова о принадлежности (подчинении) выборки закону Гаусса — Лапласа. Во всех случаях с высокой степенью достоверности (Р<0,05) нулевая гипотеза (Н0) была подтверждена. Таким образом, распределения уровней изучаемых показателей подчинялось закону нормального распределения, что дало основание использовать параметрический t-критерия Стьюдента.

Для анализа динамики катамнестических данных за период «7 дней — 6 месяцев» после операции в исследуемых группах использовался корреляционнорегрессионный анализ. При этом в качестве аппроксимирующего использовалось уравнение прямой ( y=A=bx ) с оценкой достоверности тренда величиной R2 (при R2 >0,60 параметры тренда признаются статистически достоверными).

Каждому пациенту проведено стандартное офтальмологическое обследование, включавшее: визометрию, биомикроскопию, гониоскопию, офтальмоскопию, статическую периметрию (являлась контролем за зрительными функциями, ее выполняли дважды: до начала исследования и по его завершении). ВГД измерялось по методу Маклакова.

Традиционная СТЭ проведена 53 пациентам; методика СТЭ с использованием биодеградируемого дренажа Глаутекс применялась 53 пациентам. Дренаж устанавливался в виде муфты вокруг склерального лоскута.

Результаты. У всех пациентов была диагностирована ПОУГ.

Таблица 1

|

Группы пациентов |

Стадия глаукомы |

Степень компенсации ВГД |

|||||

|

I |

II |

III |

IV |

A |

B |

C |

|

|

1-я (СТЭ): мужчины |

0 |

21 IIА — 2 IIВ — 18 IIС — 1 |

11 IIIВ — 8 IIIС — 3 |

1 IVС — 1 |

2 |

26 |

5 |

|

2-я (СТЭ+Глаутекс): мужчины |

0 |

11 IIА — 2 IIВ — 6 IIС — 3 |

19 IIIВ — 15 IIIС — 4 |

3 IVС — 3 |

2 |

21 |

10 |

|

1-я (СТЭ): женщины |

0 |

12 IIВ — 10 IIС — 2 |

7 IIIВ — 6 IIIС — 1 |

1 IVС — 1 |

0 |

16 |

4 |

|

2-я (СТЭ+Глаутекс): женщины |

0 |

11 IIВ — 11 |

9 IIIА — 3 IIIВ — 5 IIIС — 1 |

0 |

3 |

16 |

1 |

|

Всего |

0 |

55 |

46 |

5 |

7 |

79 |

20 |

Распределение пациентов 1-й (СТЭ) и 2-й (СТЭ+Глаутекс) групп по гендерному признаку, стадиям глаукомы и степени компенсации ВГД

Таблица 2

Распределение пациентов 1-й и 2-й групп по полу и возрасту

|

Группа |

Мужчины (возраст, лет) |

Женщины (возраст, лет) |

||||||

|

51–60 |

61–70 |

71–80 |

81–90 |

51–60 |

61–70 |

71–80 |

81–90 |

|

|

1-я (СТЭ) |

6 |

10 |

14 |

4 |

3 |

6 |

9 |

2 |

|

2-я (СТЭ+Глаутекс) |

4 |

14 |

12 |

2 |

1 |

3 |

12 |

4 |

Рис. 2. Распределение пациентов 1-й и 2-й групп по степени компенсации ВГД со II стадией глаукомы

Рис. 3. Распределение пациентов 1-й и 2-й групп по степени компенсации ВГД с III стадией глаукомы

Рис. 4. Распределение пациентов 1-й и 2-й групп по степени компенсации ВГД с IV стадией глаукомы

В 1-й группе со II стадией глаукомы прооперировано 33 пациента, из них 21 мужского, 12 женского пола. С III стадией глаукомы 18 человек, из них 11 мужчин, 7 женщин. С IV стадией 2 пациента: 1 мужчина, 1 женщина.

Во 2-й группе пациентов со II стадией прооперировано 22 человека: 11 мужчин, 11 женщин. С III стадией 28 человек: 19 мужчин, 9 женщин. С IV стадией прооперированы 3 мужчины.

По уровню ВГД, степень компенсации «А», прооперировано в 1-й группе 2 мужчины; во 2-й группе 2 мужчины и 3 женщины. Степень компенсации «В»: в 1-й группе прооперировано 26 мужчин и 16 женщин; во 2-й группе 21 мужчина и 16 женщин. Степень компенсации «С»: в 1-й группе прооперированы 5 мужчин и 4 женщины; во 2-й группе 10 мужчин и 1 женщина.

И в 1-й и во 2-й группах преобладающий возрастной диапазон прооперированных мужчин и женщин 61–80 лет.

После проведенного хирургического вмешательства анализировались степень компенсации ВГД через 7 дней, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, а также наличие послеоперационных осложнений (табл. 3). Интраоперационных осложнений не было.

Из ранних послеоперационных осложнений в 1-й группе наблюдалось 18 гифем и 1 серозная отслойка сосудистой оболочки (ОСО); во 2-й группе 11 гифем. В 1-й группе в позднем послеоперационном периоде у 2 больных обнаружилась утрата фильтрации (пациенты взяты на повторное оперативное лечение); у 4 больных зафиксирована гипотония, в 8 случаях отмечалось развитие катаракты (прооперированы в плановом порядке в течение 2–4 месяцев). Во 2-й группе зарегистрировано развитие катаракты у 2 больных (прооперированы в плановом порядке в течение 2–3 месяцев). Важно подчеркнуть, что меньшее количество гифем и отсутствие ОСО встречались во 2-й группе, что, вероятно, связано с плавным снижением ВГД в результате применения дренажа Глаутекс. Таким образом, эмпирические данные, указанные в табл. 3 и проанализированные с помощью заявленных методов и материалов исследования, позволяют констатировать, что в 1-й группе гифема возникала чаще.

Статистический анализ показал, что доли ранних послеоперационных осложнений у пациентов 1-й и 2-й групп не имели статистически достоверных различий (Р>0,05). При этом поздних осложнений и всех осложнений в целом оказалось значительно и статистически достоверно меньше во 2-й группе, в которой применялся Глаутекс (табл. 4).

Степень компенсации ВГД после оперативного вмешательства (табл. 5) сравнивалась на 7-й день, через месяц, 3 месяца и 6 месяцев. В первой группе через 7 дней давление компенсировано у всех прооперированных пациентов, в последующем у части больных потребовалось применение гипотензивных препаратов, а у 2 больных повторное оперативное вмешательство. Во 2-й группе для компенсации ВГД 6 прооперированным пациентам потребовалось применение гипотензивных препаратов в течение 1 месяца, 1 пациенту из 2-й группы потребовалось применение гипотензивных препаратов в течение 3 месяцев, 1 пациенту потребовалось постоянное применение гипотензивных препаратов.

Таким образом, статистически доказано, что во 2-й группе степень компенсации ВГД после опе-

Таблица 3

Послеоперационные осложнения (ранние и поздние) у пациентов 1-й (СТЭ) и 2-й (СТЭ+Глаутекс) групп

|

Осложнения |

1-ая группа (СТЭ) |

2-я группа (СТЭ+Глаутекс) |

|

Ранние послеоперационные осложнения |

||

|

Гифема Серозная / геморрагическая ОСО |

18 (34%) 1 (2%) |

11 (21%) |

|

Поздние послеоперационные осложнения |

||

|

Утрата фильтрации Катаракта Гипотония (в том числе из-за фильтрации ВГЖ) |

2 (4%) 8 (15%) (все прооперированы в плановом порядке, зрительная функция восстановлена, ВГД компенсировано) 4 (8%) |

2 (4%) (все прооперированы в плановом порядке, зрительная функция восстановлена, ВГД компенсировано) |

Таблица 4

Оценка достоверности различий послеоперационных осложнений у пациентов 1-й группы (СТЭ) и 2-й группы (СТЭ+Глаутекс)

|

Осложнения |

1-я группа (СТЭ) |

2-я группа (СТЭ+Глаутекс) |

t |

P |

||

|

абс. числа |

Р±mp, % |

абс. числа |

Р±mp, % |

|||

|

Ранние |

19 |

35,8±6,59 |

11 |

20,8±4,30 |

1,9 |

>0,05 |

|

Поздние |

14 |

26,4±6,06 |

2 |

3,8±1,92 |

3,6 |

<0,001 |

|

Итого |

33 |

62,3±6,66 |

13 |

24,5±4,62 |

4,7 |

<0,001 |

Таблица 5

Степень компенсации ВГД после оперативного вмешательства у пациентов 1-й (СТЭ) и 2-й (СТЭ+Глаутекс) групп

|

Степень компенсации ВГД после оперативного вмешательства |

Через 7 дней |

Через 1 месяц |

Через 3 месяца |

Через 6 месяцев |

1-я группа (СТЭ)

|

Компенсировано |

53 (100%) |

41 (77%) |

39 (73%) |

39 (73%) |

|

Компенсировано на гипотензивных препаратах |

- |

12 (23%) |

14 (27%) |

12 (23%) |

|

Потребовалось повторное оперативное вмешательство |

- |

- |

- |

2 (4%) |

2-я группа (СТЭ+Глаутекс)

|

Компенсировано |

45 (85%) |

51 (96%) |

52 (98%) |

52 (98%) |

|

Компенсировано на гипотензивных препаратах |

8 (15%) |

2 (4%) |

1 (2%) |

1 (2%) |

|

Потребовалось повторное оперативное вмешательство |

- |

- |

- |

- |

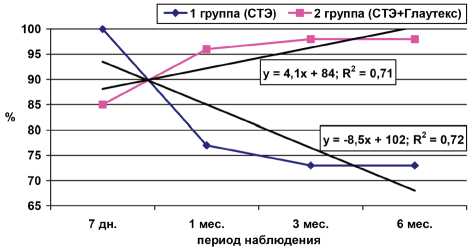

Рис. 5. Динамика и регрессия компенсации ВГД после оперативного вмешательства у пациентов 1-й (СТЭ) и 2-й (СТЭ+Глаутекс) групп (ВГД компенсировано без гипотензивных препаратов и повторного оперативного вмешательства)

ративного вмешательства в значительно меньшей мере требует применения гипотензивных препаратов через 1, 3 и 6 месяцев, чем в 1-й группе.

Корреляционно-регрессионный анализ динамики степени компенсации ВГД в первые 6 месяцев после оперативного вмешательства по результатам катам-нестического наблюдения показал, что 1-я группа (СТЭ) характеризовалась статистически достоверной тенденцией снижения ( R2 =0,72) доли пациентов с компенсацией ВГД (в среднем с шагом в -8,5%). С другой стороны, во 2-й группе (СТЭ+Глаутекс) за первые 6 месяцев после операции наблюдалась статистически достоверная тенденция ( R2 =0,71) роста доли пациентов с полной компенсацией ВГД (в среднем с шагом в +4,1%).

Обсуждение. Использование дренажа Глаутекс имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной синустрабекулэктомией. Дренаж Глаутекс рассасывается постепенно, препятствует резкому снижению офтальмотонуса, что позволяет избежать развития серозных (геморрагических) ОСО, гипото- нии, значительно сокращает риск развития гифем и помутнения хрусталика; наличие дренажа препятствует адгезии склерального лоскута, способствует постепенному формированию фильтрационной подушки, что соответственно приводит к длительному гипотензивному эффекту и позволяет избежать повторных оперативных вмешательств.

Результаты проведенного исследования характеризуют наблюдение за пациентами в течение шести месяцев. Часть пациентов наблюдаются нами по настоящее время, и, возможно, некоторые выводы могут быть уточнены.

Выводы:

-

1. Имплантация дренажа является патогенетически обоснованной в ходе проведения синустрабеку-лэктомии.

-

2. Установка дренажа не усложняет выполнение операции, правильное положение дренажа гарантируется за счет простой и надежной фиксации.

-

3. Синустрабекулэктомия с использованием дренажа Глаутекс позволяет добиться стойкого и длительного гипотензивного эффекта.

-

4. Синустрабекулэктомия с использованием дренажа Глаутекс дает возможность сократить риск послеоперационных осложнений за счет постепенного формирования фильтрационной подушки.

Список литературы Опыт применения биодеградируемого дренажа в комбинации с традиционной синустрабекулэктомией

- Избранные лекции поофтальмологии / под ред. С. Э. Аветисова. М.: Апрель, 2013; с. 120-34

- Национальное руководство по глаукоме / под ред. Е.А. Егорова, Ю.С. Астахова, В. П. Еричева. М.: ГЭО-ТАР-Медиа, 2015; с. 270-4

- Чупров А.Д., Гаврилова И.А. Анализ тенденций в оперативном лечении глаукомы. Глаукома и другие заболевания глаз (СПб) 2010; (5): 241

- Першин К. Б. Хирургическое лечение на ранних стадиях первичной глаукомы. В кн: Актуальные вопросы хирургического лечения глаукомы. М., 1989; с. 109-12

- Ерошевский Т. И., Лукова Н.Б. Еще раз о хирургии первичной глаукомы. Вестник офтальмологии 1981; (1): 7-10

- Еричев В. П. Глаукома: О показаниях к хирургическому лечению глаукомы. М., 1996; 165 с.

- ChenT Glaucoma surgery. Philadelphia: Elsevier, 2008; 228 p.

- Алексеев И. Б., Абросимова Е.В., Адлейба О.А. и др. Российский опыт антиглаукоматозной хирургии с применением имплантата Глаутекс. РМЖ Клиническая Офтальмология 2014; (4): 193

- Bessmertny AM, Chervyakov AYu. Application of implants in the treatment of refractory glaucoma. glaucoma 2001; (1): 44-7

- Медведев И. Б., Слонимский А. Ю., Фалхут О. О, Долгий С. С. Методы профилактики избыточного рубцевания при антиглаукомных операциях. Офтальмология 2011; 8 (4): 8-12.