Опыт применения циклоферона в лечении лихорадки Западного Нила

Автор: Иоанниди Е.А., Чернявская О.А., Божко В.Г.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 4 (40), 2013 года.

Бесплатный доступ

Проведено клиническое исследование эффективности противовирусной терапии пациентов с лихорадкой Западного Нила индуктором интерферона - циклофероном. Полученные результаты свидетельствуют о клинической эффективности и безопасности схемы терапии лихорадки Западного Нила (ЛЗН), включающей в качестве этио-тропного препарата циклоферон, и позволяют рекомендовать ее для лечения этого заболевания.

Лихорадка западного нила, циклоферон, клинические синдромы

Короткий адрес: https://sciup.org/142149069

IDR: 142149069 | УДК: 616.929

Текст научной статьи Опыт применения циклоферона в лечении лихорадки Западного Нила

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) – острая зоонозная природно-очаговая арбовирусная инфекция с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется острым началом, выраженным лихорадочно-интоксикационным синдромом и поражением центральной нервной системы (ЦНС) (код по МКБ-10 А92.3.) [2].

На территории Волгоградской области ЛЗН впервые зарегистрирована в 1999 г. В этом же году, а также в 2010 и в 2012 гг. выявлено наибольшее количество случаев заболевания (380, 413 и 210 соответственно), которое протекало в нескольких клинических формах: гриппоподобной (лихорадочной), менингеальной, менингоэнцефалитической [1, 3, 4, 5]. В настоящее время нет эффективных средств противовирусной терапии ЛЗН. Известно, что интерфероны обладают противовирусной активностью, подавляя трансляцию РНК вируса в клетках хозяина. Циклоферон – низкомолекулярный синтетический индуктор интерферона, относящийся к классу акридонов, стимулирует продукцию α-типа интерферона макрофагами, В-лимфоцитами, нейтрофилами [6]. С 1999 г. нами накоплен определенный опыт применения этого препарата для лечения ЛЗН. Меняющийся характер клинического течения заболевания на территории нашего региона, необходимость изучения влияния на него используемой нами схемы терапии, включающей цикло-ферон, обусловили потребность в настоящем исследовании.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить эффективность лечения ЛЗН индуктором эндогенного интерферона циклофе-роном.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования явились две группы пациентов с ЛЗН, находившихся на стационарном лечении в 2012 г. на базе ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая инфекционная больница №1 Волгограда» (главный врач Е. В. Демина). Первая группа – 69 пациентов, схема лечения которых включала циклоферон, вторая – 28 больных, получавших аналогичное лечение, но без циклоферона. В качестве критериев эффективности оценивали длительность основных клинических синдромов, частоту развития осложнений. Диагноз у всех больных был подтвержден обнаружением в крови антител класса IgM к вирусу ЛЗН методом ИФА. Серологическое исследование выполнялось в среднем на 6-й (6,36 ± 0,28) день болезни, при этом у большинства, а именно у 62 (89,86 %), выявлялись высокие титры IgM (в том числе 1 : 800 – у 2 больных, 1 : 1600 – у 13, 1 : 3200 – у 21, 1 : 6400 – у 25, 1 : 12800 – у 1). У некоторых пациентов титры при поступлении были ниже (от 1 : 100 до 1 : 400), в связи с чем у них было выполнено 2-е исследование [в среднем на 11-й день болезни (11,75 ± 0,6)].

Возрастной состав группы оказался неоднородным: от 18 до 86 лет, средний возраст составил 52,96 ± 2,2. Мужчин было 41 человек (59,4 %), женщин – 28 (40,6 %). Циклоферон назначали парентерально (в/м) по схеме: 2 мл 12,5%-го раствора на 1-, 2-, 4-, 6-, 8-й день пребывания в стационаре. Всем пациентам в опытной и контрольной группах проводилось патогенетическое лечение, включавшее дезинтокси-кационную терапию. Парентеральные инфузии проводились 59 больным (85,51 %), средняя длительность данного вида лечения составила

5 суток. Кроме этого, все пациенты получали антиоксиданты, витамины. Глюкокортикостероиды (дексаметазон) назначались кратковременно (1–3 дня) 51 пациенту (73,91 %). Антибиотики (по поводу сопутствующих заболеваний) получали 43 пациента (56,52 %), использовались препараты: цефтриаксон, ципрофлоксацин, азитромицин, ампициллин. Сопутствующая патология была отмечена у 35 больных в опытной группе (50,7 %) и у 15 пациентов в контрольной группе (53,6 %), а именно: внебольничные пневмонии, трахеобронхит, хронический бронхит, инфекция мочевыводящих путей, хронический колит, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, деформирующий остеоартроз, сахарный диабет, постхолецистэктомический синдром, острое нарушение мозгового кровообращения, опоясывающий герпес, хронический панкреатит, жировая дистрофия печени, ожирение. Контрольная группа с подтвержденным диагнозом ЛЗН была сопоставима по возрасту и полу, формам заболевания, степени тяжести. Более подробно характеристика групп наблюдения представлена в табл. 1.

Таблица 1

|

Признак |

Результаты |

|

|

1-я группа (n = 69) |

2-я группа (n = 28) |

|

|

Средний возраст |

52,96 ± 2,2 |

52,68 ± 2,96 |

|

Пол: мужской женский |

41(59,4 %) 28 (40,6 %) |

16 (57,14 %) 12 (42,86 %) |

|

Социальный статус: студенты и учащиеся работающие неработающие (пенсионеры, инвалиды и др.) |

2 (2,9 %) 35 (50,72 %) 32 (46,38 %) |

1 (3,57 %) 15 (53,57 %) 12 (42,86) |

|

Длительность стационарного лечения (койко-дни) |

9,55 ± 0,48 |

11,32 ± 0,71* |

|

Формы ЛЗН: лихорадочная (гриппоподобная) менингеальная менингоэнцефалитическая |

58 (84,05 %) 5 (7,25 %) 6 (8,7 %) |

24 (85,72 %) 2 (7,14 %) 2 (7,14 %) |

|

Течение заболевания: легкое среднетяжелое тяжелое |

1 (1,45 %) 56 (81,16 %) 12 (17,39 %) |

1 (3,57 %) 23 (82,14 %) 4 (14,29 %) |

|

Наличие сопутствующей патологии |

43 (62,32 %) |

17 (60,71 %) |

* Достоверное различие при p < 0,05.

Характеристика групп наблюдения

В процессе наблюдения у всех пациентов обеих групп ежедневно оценивалась клиническая симптоматика, дважды исследовались показатели общего анализа крови (1-е – при поступлении, 2-е перед выпиской), у больных с нейро-инвазивными формами дважды исследовалась спинномозговая жидкость методом микроскопии (1-й раз – при поступлении, затем в зависимости от динамики клинической симптоматики [в среднем на 10-й день болезни и 4-й день стационарного лечения)]. Критериями оценки эффективности терапии была длительность основных клинических синдромов и степень изменения лабораторных показателей (гемограммы, спинномозговой жидкости).

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы «Mikro-soft Exsel». Для характеристики центральной тенденции распределения результатов использовали среднее арифметическое значение, для характеристики колебания результатов вычисляли среднее квадратическое отклонение, для оценки возможности распространения результатов эмпирической выборки на генеральную совокупность вычисляли ошибку среднего арифметического значения, достоверность различий в группах наблюдения оценивали с помощью t-критерия Стъюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Заболевание у всех пациентов обеих групп начиналось остро с появления лихорадки. В первой группе типы лихорадок по высоте были следующими: субфебрильная – у 5 пациентов (7,25 %), умеренная (до 38,9 °С) – у 34 (49,28 %), высокая (39 °С и выше) – у 30 (43,48 %); во второй – 3,57, 53,57, 42,86 % соответственно (ги-перпиретическая температура не наблюдалась ни в одной из групп).

В клинической картине преобладали проявления астеновегетативного и диспепсического синдромов. Примечательно наличие сыпи более чем у 30 % пациентов. Это явилось особенностью вспышки ЛЗН 2012 г., в то время, как в предшествующие годы частота встречаемости данного симптома не превышала 5 %. По виду элементов сыпь была пятнистопапулезной или мелкопятнистой. Так, например, в первой группе из 23 человек, имевших экзантему, мелкопятнистый ее характер отмечен у 7 (30,43 %), пятнисто-папулезный – у 16 чело- век (69,57 %). Клиническая симптоматика заболевания до поступления в стационар представлена в табл. 2.

Таблица 2

|

Признак |

Частота встречаемости признака |

|||

|

1-я группа (n = 69) |

2-я группа (n = 28) |

|||

|

Абс. число |

% |

Абс. число |

% |

|

|

Наличие лихорадки |

69 |

100 |

28 |

100 |

|

Слабость |

64 |

92,75 |

26 |

92,86 |

|

Головная боль |

46 |

72,46 |

20 |

71,43 |

|

Недомогание |

50 |

66,67 |

18 |

64,29 |

|

Боль в глазных яблоках |

19 |

27,54 |

6 |

21,43 |

|

Сыпь |

23 |

33,33 |

9 |

32,14 |

|

Миалгии |

9 |

13,04 |

4 |

14,29 |

|

Артралгии |

7 |

10,15 |

3 |

10,71 |

|

Озноб |

7 |

10,15 |

3 |

10,71 |

|

Головокружение |

7 |

10,15 |

4 |

14,29 |

|

Нарушение сознания |

5 |

7,25 |

2 |

7,14 |

|

Менингеальный синдром |

11 |

15,94 |

4 |

14,29 |

|

Тошнота |

16 |

23,19 |

5 |

17,86 |

|

Рвота |

6 |

8,7 |

2 |

7,14 |

|

Боли в животе |

1 |

1,45 |

0 |

0 |

|

Снижение аппетита |

16 |

23,9 |

7 |

25 |

|

Диарея |

3 |

4,35 |

1 |

3,57 |

|

Боли, першение в горле |

4 |

5,8 |

1 |

3,57 |

|

Кашель |

5 |

7,25 |

2 |

7,14 |

|

Насморк |

2 |

2,29 |

1 |

3,57 |

|

Сонливость |

1 |

1,45 |

0 |

0 |

|

Инъецированность склер |

1 |

1,45 |

0 |

0 |

|

Лимфаденит |

6 |

8,7 |

3 |

10,71 |

|

Отеки |

1 |

1,45 |

0 |

0 |

Клинические симптомы заболевания на догоспитальном этапе

Сравнительная характеристика течения за- чавшей циклоферон, и на фоне стандартного па-болевания в стационаре на фоне терапии, вклю- тогенетического лечения представлена в табл. 3.

Таблица 3

Сравнительная характеристика основных проявлений ЛЗН в период стационарного лечения

|

Признак |

Длительность (дни) |

|

|

1-я группа (n = 69) |

2-я группа (n = 28) |

|

|

Длительность лихорадки: |

5,48 ± 0,22 |

7,04 ± 0,45* |

|

в т. ч. высокой лихорадки |

1,68 ± 0,1 |

2,18 ± 0,22* |

|

слабости |

8,25 ± 0,51 |

10,21 ± 0,69* |

|

головной боли |

4,85 ± 0,46 |

6,17 ± 0,63 |

|

артралгии |

1,89 ± 0,3 |

2,14 ± 0,44 |

|

миалгии |

1,7 ± 0,29 |

1,89 ± 0,55 |

|

сохранения сыпи |

3,71 ± 0,4 |

4,31 ± 0,64 |

|

нарушения сознания |

2 ± 0,35 |

2,75 ± 0,54 |

|

диспепсического синдрома (тошнота, снижение аппетита) |

1,26 ± 0,01 |

2,25 ± 0,24* |

|

менингеального синдрома |

5,08 ± 0,4 |

6,4 ± 0,32* |

Достоверные различия при p < 0,05.

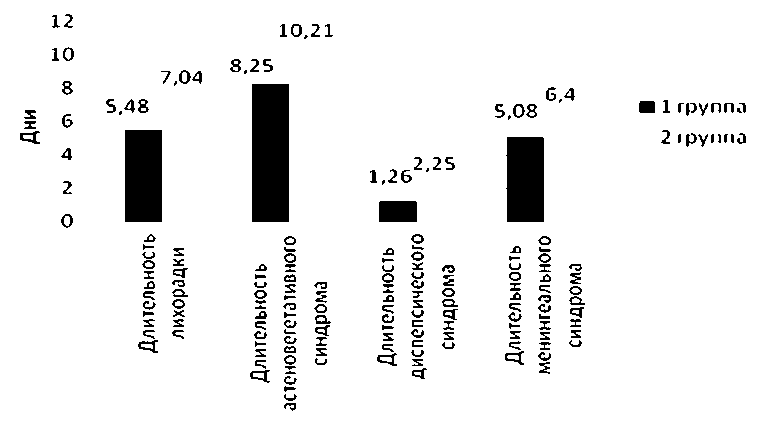

Из таблицы мы видим, что средняя длительность многих симптомов достоверно отличалась от показателей в контрольной группе. Например, период лихорадки в первой группе был на 1,56 дня короче. Менее продолжитель- ными оказались астеновегетативный синдром (слабость – на 1,96, головная боль – на 1,32 дня), диспепсический (тошнота, снижение аппетита – на 1 день) и менингеальный (на 1,32 дня). Более наглядно это отражено на рисунке.

Длительность основных проявлений ЛЗН в период стационарного лечения

У всех пациентов в процессе лечения иссле- общий анализ крови (до начала лечения и после).

довались лабораторные показатели, в частности Полученные результаты представлены в табл. 4.

Показатели гемограммы (общий анализ крови)

Таблица 4

|

Показатель |

Среднее значение |

|

|

1-я группа (n = 69) |

2-я группа (n = 28) |

|

|

Общий анализ крови до начала лечения |

||

|

Гемоглобин |

141,84 ± 2,34 |

140,75 ± 2,92 |

|

Эритроциты |

4,62 ± 0,1 |

4,7 ± 0,09 |

|

Цветной показатель |

0,93 ± 0,01 |

0,93 ± 0,01 |

|

Тромбоциты |

239,07 ± 6,73 |

247,09 ± 11,56 |

|

Лейкоциты |

6,21 ± 0,11 |

6,17 ± 0,53 |

|

Эозинофилы |

0,67 ± 0,11 |

0,63 ± 0,13 |

|

Юные |

0 |

0 |

|

Палочкоядерные |

3,0 ± 0,3 |

2,93 ± 0,49 |

|

Сегментоядерные |

63,83 ± 1,68 |

66,14 ± 2,25 |

|

Лимфоциты |

27,58 ± 1,7 |

25,96 ± 2,24 |

|

Моноциты |

4,97 ± 0,4 |

4,36 ± 0,36 |

|

СОЭ |

10,7 ± 0,9 |

10,64 ± 1,4 |

|

Общий анализ крови после лечения |

||

|

Гемоглобин |

140,4 ± 1,7 |

141,08 ± 2,59 |

|

Эритроциты |

4,51 ± 0,01 |

4,54 ± 0,04 |

|

Цветной показатель |

0,93 ± 0,01 |

0,93 ± 0,01 |

|

Тромбоциты |

270,33 ± 13,26 |

230,25 ± 14,37 |

|

Лейкоциты |

6,83 ± 0,3 |

6,74 ± 0,28 |

|

Эозинофилы |

1,12 ± 0,14 |

1,07 ± 0,11 |

|

Юные |

0 |

0 |

|

Палочкоядерные |

2,2 ± 0,2 |

2,19 ± 0,31 |

|

Сегментоядерные |

63,25 ± 1,27 |

62,62 ± 2,26 |

|

Лимфоциты |

27,69 ± 1,3 |

29,42 ± 2,14 |

|

Моноциты |

6,71 ± 1,4 |

4,58 ± 0,41 |

|

СОЭ |

10,06 ± 0,9 |

9,67 ± 1,07 |

Анализ показателей титров антител IgM в опытной и контрольной группах не выявил достоверных отличий. Вместе с тем у пациентов с нейроинвазивными вариантами течения ЛЗН на фоне лечения циклофероном были отмечены более высокие титры нарастания IgM в динамике на 11 день болезни. Однако небольшое количество больных с поражением ЦНС в группах сравнения не позволило выявить достоверных отличий и требует проведения дальнейших исследований. Сравнение показателей гемограммы не выявило достоверных отличий в основной и контрольной группах.

У больных с нейроинвазивными формами исследовались показатели спинномозговой жидкости (табл. 5).

Таблица 5

Показатели спинномозговой жидкости у больных с нейроинвазивными формами

|

Показатель |

Среднее значение |

|

|

1-я группа (n = 11) |

2-я группа (n = 4) |

|

|

1-е исследование (при поступлении) |

||

|

Цитоз (клеток в мкл) |

127,64 ± 14,87 |

135,25 ± 27,25 |

|

Нейтрофилы, % |

62,91 ± 3,3 |

74,75 ± 0,86 |

|

Лимфоциты, % |

37,09 ± 3,28 |

25,25 ± 0,86 |

|

Белок, г/л |

0,94 ± 0,1 |

0,74 ± 0,05 |

|

Глюкоза, г/л |

3,18 ± 0,1 |

2,4 ± 0,05 |

|

2-е исследование (в среднем на 10-й день болезни и 4-й день стационарного лечения) |

||

|

Цитоз (клеток в мкл) |

15,2 ± 1,7 |

16,33 ± 3,56 |

|

Нейтрофилы, % |

24 ± 4,64 |

20,5 ± 2,27 |

|

Лимфоциты, % |

75 ± 3,1 |

79,33 ± 2,75 |

|

Белок, г/л |

0,76 ± 0,05 |

0,49 ± 0,03 |

|

Глюкоза, г/л |

5,13 ± 0,4 |

6,35 ± 0,98 |

Как видно из таблицы, у пациентов с ней-роинвазивными формами отмечался невысокий цитоз, в начале заболевания с преобладанием нейтрофилов, в последующем – лимфоцитов, отмечалось небольшое повышение белка, что характерно для серозных менингитов. К сожалению, сравнительная характеристика показателей спинномозговой жидкости на фоне лечения циклофероном и без него не представляется возможной ввиду малочисленности подгрупп пациентов с нейроинвазивными формами.

Наиболее частыми осложнениями в обеих группах были отек-набухание головного мозга (у пациентов с нейроинвазивными формами заболевания) и нефропатия (у пациентов с лихорадочной формой). Всего в первой группе осложнения имели место у 18 больных (26,09 %), во второй – у 9 (32,14 %), т. е. разница составила 6 %. Частота развития отека-набухания головного мозга была примерно одинаковой (15,94 и 14,29 %), а нефропатия на фоне лечения цик-лофероном отмечалась реже, чем без него (10,15 и 17,86 % соответственно).

Каких-либо побочных эффектов терапии в ходе наблюдения в обеих группах не отмечено. Все пациенты выписаны с выздоровлением, либо с улучшением состояния. Летальных исходов среди них не было.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В клинической картине ЛЗН на территории Волгоградской области в 2012 г. преобладали такие синдромы, как лихорадочный, астеновеге-тативный, диспепсический, у некоторых больных (в 10 % случаев) наблюдался менингеальный синдром. Невысокий процент нейроинва-зивных форм, регистрируемый в нашем регионе в последние годы, очевидно, свидетельствует о смене генотипа вируса ЛЗН, что представляет определенный интерес для дальнейшего исследования.

В группе пациентов с ЛЗН, пролеченных циклофероном, средняя длительность основных синдромов: лихорадочного, астеновегетативно-го, диспепсического и менингеального была достоверно меньше, чем в контрольной группе (на 1–1,9 дня), осложнения встречались реже (на 6 %), сроки стационарного лечения сокращались (на 1,8 дня).

Лечение циклофероном не влияло на показатели гемограммы, что подтверждается отсутствием достоверных различий в основной и контрольной группах. Побочных эффектов у пациентов, получавших циклоферон, не отмечено.

Полученные данные свидетельствуют о клинической эффективности и безопасности схемы терапии ЛЗН, включающей в качестве этиотропного препарата циклоферон, и позволяют рекомендовать ее для лечения этого заболевания.