Опыт применения контурных тепловых труб для обеспечения теплового режима долгоживущих космических аппаратов

Автор: Басов Андрей Александрович, Гончаров Константин Анатольевич, Елчин Анатолий Петрович, Лексин Максим Александрович, Мякочин Александр Сергеевич, Овчинников Дмитрий Николаевич, Прохоров Юрий Максимович

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов

Статья в выпуске: 4 (43), 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены итоги применения автономных средств терморегулирования на базе контурных тепловых труб в составе долгоживущих космических аппаратов, разработанных РКК «Энергия». На примере двадцатилетнего полёта в составе геостационарного спутника «Ямал-200» и двенадцатилетнего полёта в составе модуля «Рассвет» Международной космической станции продемонстрирована стабильность работы контурных тепловых труб и пассивных средств их регулирования в условиях изменения внешних тепловых потоков, воздействующих на космический аппарат. Приведены данные по использованию резервных активных средств управления контурными тепловыми трубами. Рассмотрены некоторые особенности наземных испытаний контурных тепловых труб после их интеграции в состав космического аппарата. Проанализирована итоговая эффективность решения об использовании контурных тепловых труб в составе космических аппаратов различного назначения. Накопленный опыт эксплуатации контурных тепловых труб позволяет рекомендовать их как автономное средство обеспечения теплового режима тепловыделяющего оборудования перспективных космических аппаратов.

Контурная тепловая труба, система обеспечения теплового режима, космический аппарат, модуль «рассвет», спутник «ямал-200»

Короткий адрес: https://sciup.org/143180870

IDR: 143180870 | УДК: 629.78.054-533.6

Текст научной статьи Опыт применения контурных тепловых труб для обеспечения теплового режима долгоживущих космических аппаратов

Увеличение длительности пилотируемых космических полётов и широкое использование сложной электронной аппаратуры предъявляют высокие требования к системам обеспечения теплового режима (СОТР) в части ресурса и надёжности. Тепловые трубы (ТТ) используются в системах терморегулирования космических аппаратов (КА) в качестве надёжных и высокоэффективных устройств для передачи тепла. Теплоперенос в ТТ осуществляется за счёт испарения и конденсации. Возврат теплоносителя в зону испарения осуществляется за счёт капиллярных сил, которые считаются «слабыми» силами в природе. В связи с этим возникали проблемы при использовании ТТ при необходимости передавать тепло сверху вниз при наземной отработке КА из-за ограниченной возможности капиллярной структуры ТТ поднимать жидкую фазу теплоносителя против силы тяжести.

В начале 1970-х гг. было создано устройство, способное передавать тепло сверху вниз в условиях гравитации, работающее по принципу ТТ [1, 2]. У данного нового типа устройств жидкостные и транспортные каналы были разделены. Подобное устройство было названо «антигравитационной» ТТ за его способность передавать тепло сверху вниз, поднимая жидкость на значительную высоту против сил гравитации. Впоследствии оно получило название «контурная тепловая труба».

Первый успешный эксперимент с контурной тепловой трубой (КТТ) проходил на отечественном космическом аппарате «Гранат» в 1989 г. [3]. В США такой эксперимент с КТТ, созданной в ООО НПП «ТАИС», проводился на борту космического челнока Columbia в 1997 г. [4].

Первое реальное применение КТТ в системе терморегулирования блока оптических приборов было реализовано в 1994 г. на КА «Обзор», который проработал до 2002 г. [5]. В состав СОТР основной полезной нагрузки КА «Обзор» входили три КТТ, которые обеспечивали заданный температурный режим датчика рефлектирующей звезды и оптических камер видимого диапазона. Две КТТ, охлаждающие приборы, были заправлены аммиаком, третья — пропиленом, её конденсатор был соединён с радиатором. Конденсаторы аммиачных КТТ были соединены с испарителем пропиленовой КТТ, которая обеспечивала охлаждение сразу всей группы научных приборов.

Полученная телеметрическая информация свидетельствовала о нормальной работе КТТ и подтвердила перспективность систем на их основе для будущих проектов.

контурные тепловые трубына космических аппаратах «ямал-200»

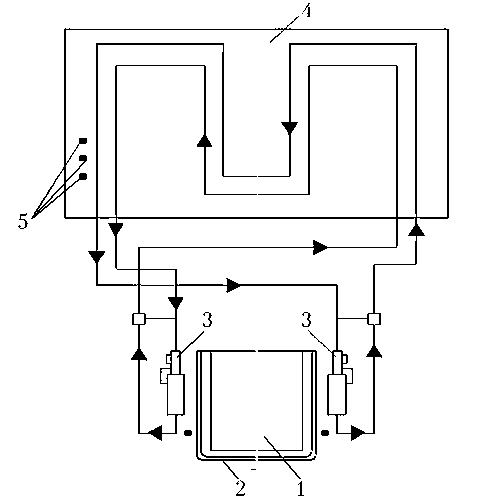

Космические аппараты «Ямал-201» и «Ямал-202» — это аппараты с трёхосной стабилизацией на геостационарной орбите, которые были запущены 24 ноября 2003 г. [6]. Радиатор модуля никель-водородной аккумуляторной батареи (МНВАБ) для этих КА разработан РКК «Энергия» совместно с ООО НПП «ТАИС». В его состав входят две КТТ, передающие к радиатору тепло, выделяющееся в процессе зарядно-разрядного цикла МНВАБ, для сброса в космическое пространство. Подробное описание конструкции и принципа работы радиатора приведено в работах [7–9]. Принципиальная схема радиатора приведена на рис. 1.

Автоматическое пассивное изменение производительности КТТ обеспечивается с помощью регулятора давления. В случае, когда температура МНВАБ выше, чем заданная, давление в компенсационной полости растёт и перемещает поршень, который открывает паропровод и уменьшает проходное сечение байпасной магистрали, увеличивая поток тепла в сторону радиатора. Наоборот, когда температура МНВАБ уменьшается, байпас открывается, и расход пара на радиатор уменьшается.

В качестве дополнения к пассивному регулированию КТТ используются активные элементы регулирования. Так, на компенсационной полости установлены нагреватели, а между испарителем и компенсационной полостью — элементы Пельтье.

Рис. 1. Схема радиатора с контурными тепловыми трубами для модуля никель-водородной аккумуляторной батареи (МНВАБ) космических аппаратов «Ямал-200»: 1 — МНВАБ; 2 — аксиальная тепловая труба; 3 — контурная тепловая труба; 4 — радиатор; 5 — датчики температуры (рисунок создан авторами)

КА «Ямал-201» выведен из эксплуатации в июне 2014 г. КА «Ямал-202» на данный момент продолжает функционирование в штатном режиме уже 20 лет.

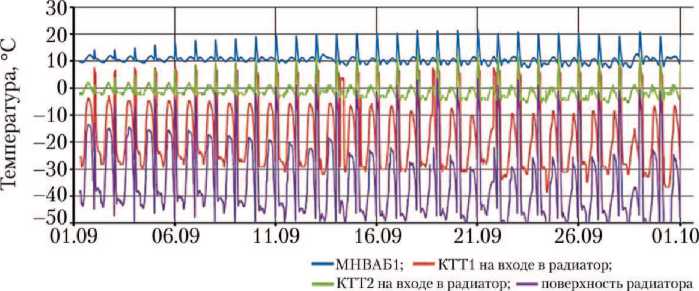

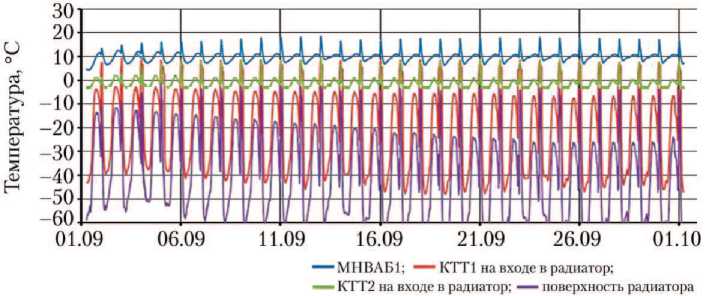

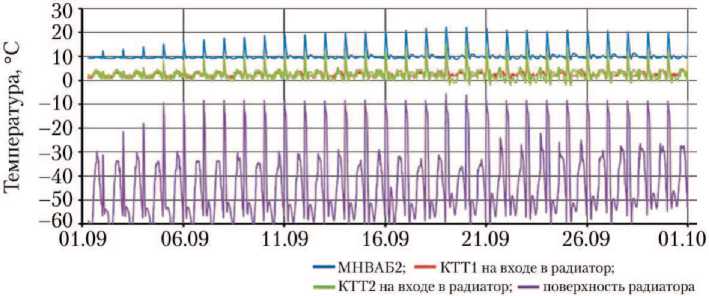

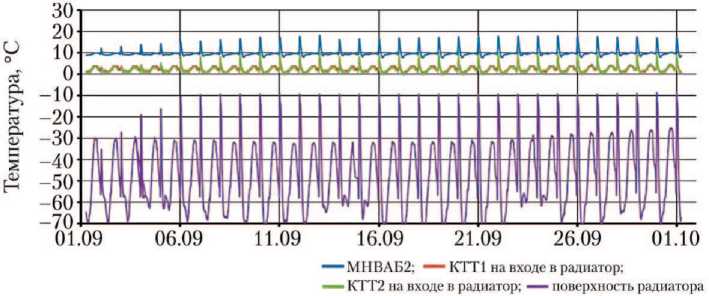

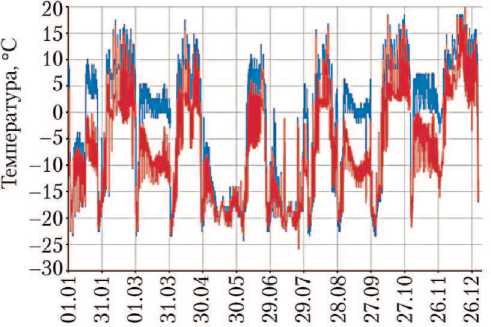

Данные телеметрии по температуре МНВАБ, температуре паропровода каждой КТТ (КТТ1 и КТТ2) на входе в радиатор и температуре поверхности радиатора в зоне выхода конденсато-проводов в 2004 и 2018 гг. представлены на рис. 2–5. Датчики температуры, расположенные на входе в радиатор, установлены на выносных элементах таким образом, что при наличии расхода паров теплоносителя КТТ показания соответствуют температуре паров, а при отсутствии расхода показания датчика приближаются к температуре поверхности радиатора. Точность измерения температуры — не хуже 1% от диапазона измерения (с учётом преобразования из цифрового кода в значения температуры в градусах Цельсия).

Рис. 2. Данные телеметрии для первого модуля никель-водородной аккумуляторной батареи (МНВАБ1) в 2004 г. (рисунок создан авторами)

Рис. 3. Данные телеметрии для первого модуля никель-водородной аккумуляторной батареи (МНВАБ1) в 2018 г. (рисунок создан авторами)

Рис. 4. Данные телеметрии для второго модуля никель-водородной аккумуляторной батареи (МНВАБ2) в 2004 г. (рисунок создан авторами)

Рис. 5. Данные телеметрии для второго модуля никель-водородной аккумуляторной батареи (МНВАБ2) в 2018 г. (рисунок создан авторами)

Основной задачей радиаторов МНВАБ является поддержание стабильной температуры. Из анализа графиков на рис. 2–5 следует, что уровень температуры МНВАБ (а следовательно, и стабильность её поддержания) не меняется со временем в течение 14 лет эксплуатации. Периодический характер зависимостей на рис. 2–5 определяется циклами зарядки– разрядки МНВАБ. Замечаний к работе МНВАБ с радиаторами на КТТ КА «Ямал-202» нет по настоящий момент.

контурные тепловые трубы на модуле «рассвет» Международной космической станции

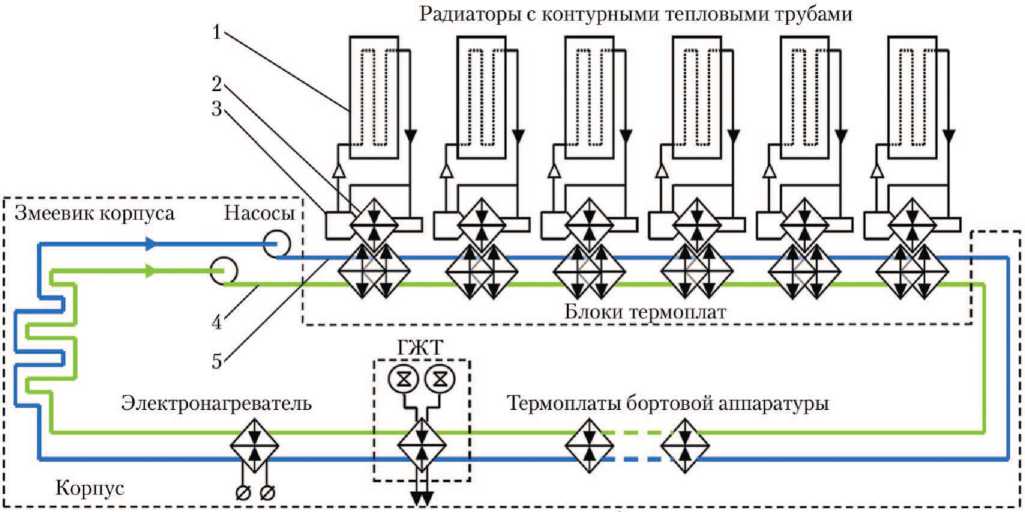

При разработке СОТР модуля «Рассвет» Российского сегмента Международной космической станции (РС МКС) дублированный наружный гидравлический контур с насосно-регулирующи-ми группами и коммутационно-заправочной арматурой был заменён шестью малоразмерными безнасосными (пассивными) агрегатами разработки ООО НПП «ТАИС» — радиаторами с КТТ [8, 9] (рис. 6).

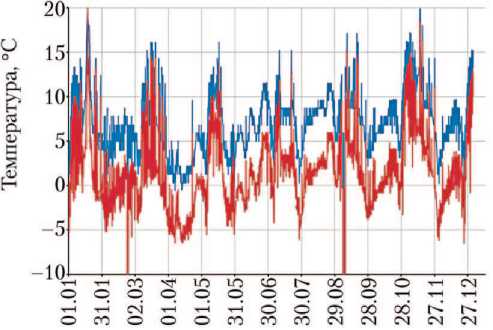

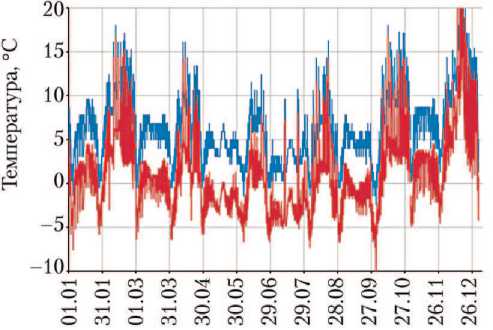

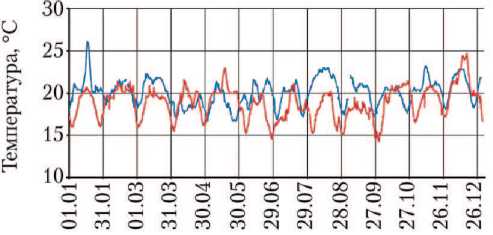

Данные телеметрии показывают, что в постоянном режиме работает только одна панель радиатора. Остальные подключаются по мере необходимости. Температура паропровода КТТ на входе в радиатор и поверхности работающего радиатора в районе выхода конденсато-провода КТТ из радиатора в 2011 и 2020 гг. приведена на рис. 7 и 8.

Рис. 6. Схема системы обеспечения теплового режима модуля «Рассвет»: 1 — радиационная панель с конденсатором; 2 — испаритель; 3 — регулятор; 4 — контур А; 5 — контур Б; ГЖТ — газо-жидкостный теплообменник (рисунок создан авторами)

Рис. 7. Температура паропровода контурной тепловой трубы (КТТ) на входе во второй радиатор ( ^— ) и поверхности работающего второго радиатора в районе выхода конденсатопровода КТТ ( — ) в 2011 г. (рисунок создан авторами)

Точность измерения температуры — не хуже 2% от диапазона измерения (с учётом преобразования из цифрового кода в значения температуры в градусах Цельсия).

Пример аналогичных данных телеметрии для радиатора, который перио- дически подключается при повышении тепловой нагрузки модуля, приведён на рис. 9.

Рис. 8. Температура паропровода контурной тепловой трубы (КТТ) на входе во второй радиатор ( — ) и поверхности работающего второго радиатора в районе выхода конденсатопровода КТТ (^—) в 2020 г. (рисунок создан авторами)

Рис. 9. Температура паропровода контурной тепловой трубы (КТТ) на входе в первый радиатор ( — ) и поверхности первого радиатора в районе выхода конденсатопровода КТТ ( — ) в 2020 г. для радиатора, который периодически подключается при повышении тепловой нагрузки модуля (рисунок создан авторами)

В штатном режиме работы потребление бортового питания этими агрегатами равно нулю. Реализованная в радиаторах с КТТ автоматическая блокировка теплоотвода при недостаточной тепловой нагрузке обеспечила повышение гибкости управления тепловым режимом, а многократное использование одинаковых радиаторов обеспечило беззатратное дополнительное повышение надёжности системы и фактически горячее резервирование. Дополнительным плюсом решения по использованию радиаторов с КТТ вместо наружных гидроконтуров на модуле «Рассвет» явилось существенное (с 40…60 до одного-двух дней) сокращение времени их монтажа и снижение длительности заводских контрольных испытаний. Замена большей части агрегатов гидравлических контуров, как правило, невозможна из-за их сварного соединения с трубопроводами контура. При использовании радиаторов с КТТ в случае выявления дефектов при наземной подготовке появилась возможность оперативной замены радиаторов. Испытания и подготовительные процедуры на космодроме для подобного «наружного» контура модуля «Рассвет» не требовались вовсе.

Данные телеметрии по температуре воздуха в жилой зоне модуля «Рассвет», представленные на рис. 10, показывают, что тепловой режим модуля надёжно обеспечивается, несмотря на деградацию покрытия радиаторов за десятилетний период эксплуатации. Цикличность изменения температуры воздуха в жилой зоне может быть связана с периодическим изменением угла между плоскостью орбиты МКС и направлением на Солнце от 0 до ±75 ° и соответствующим изменением освещённости поверхностей модуля.

Рис. 10. Температура воздуха в жилой зоне модуля «Рассвет»: ^— - 2011 г.; ^— - 2020 г. (рисунок создан авторами)

За 12 лет эксплуатации модуля «Рассвет» в составе РС МКС замечаний к работе радиаторов с КТТ и замечаний к тепловому режиму модуля не было. Данное техническое решение «наружного» контура и СОТР модуля «Рассвет» в целом защищено патентом [9].

заключение

Применение КТТ в составе СОТР различных космических аппаратов позволяет снизить массу и энергопотребление систем. Вместе с тем высокая надёжность КТТ обеспечивает их бесперебойную работу в течение всего жизненного цикла космического аппарата.

Накопленный опыт эксплуатации КТТ позволяет рекомендовать их как автономное средство обеспечения теплового режима тепловыделяющего оборудования перспективных космических аппаратов.

Список литературы Опыт применения контурных тепловых труб для обеспечения теплового режима долгоживущих космических аппаратов

- Maidanik Yu.F. Loop heat pipes: review // Applied Thermal Engineering. 2005. № 25. P. 635-657.

- Patent US 4515209A. F28D15/043. Heat transfer apparatus /Maidanik Ju.E., Vershinin S.V., Kholodov V.F., Dolgirev Ju.E. Current assignee - Otdel fiziko-tekhnicheskikh problem energetiki nauchnogo tsentra Akademii nauk SSSR (USSR). Applied 03.04.1984. Published 07.05.1985.

- Maidanik Yu.F., Fershtater Yu.G., Pastuhov V.G., Vershinin S.V., Goncharov K.A. Some results of loop heat pipes development, tests and applications // Proceedings of the 5 th International Heat Pipe Symposium. Melbourne, 17-20 November 1996. P. 406-412.

- Loop heat pipe flight experiment: Summary report. DtM-97-3, 1997.

- Гончаров К.А., Двирный В.В. Опыт разработки и применения тепловых труб для космических аппаратов в научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнёва. 2008. № 1(18). С. 123-127. EDN: IPVDWP.

- Соловьёв В.А., Решетников М.Н., Синявский В.В., Шачнев С.Ю. Ракетнокосмической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва 75 лет // Космическая техника и технологии. 2021. № 2(33). С. 16-49. EDN: RICQXU.

- Басов А.А., Прохоров Ю.М., Сургучёв О.В. Радиаторы на тепловых трубах в системах терморегулирования пилотируемых космических аппаратов // Известия РАН. Энергетика. 2011. № 3. C. 37-41. EDN: NTXLIF.

- Басов А.А., Елчин А.П. Использование Российского сегмента МКС в качестве платформы для отработки перспективных технических решений в части обеспечения теплового режима объектов космической техники // Космонавтика и ракетостроение. 2018. № 4(103). C. 61-71. EDN: XWPABV.

- Патент RU 2494933 C1. МПК B64G1/50, F28D15/02. Система термостатирования оборудования космического объекта /Цихоцкий В.М., Прохоров Ю.М., Елчин А.П., Аульченков А.В., Басов А.А. Заявитель и патентообладатель - ОАО «РКК «Энергия». Заявка № 2012104071/11 от 06.02.2012. Опубликован 10.10.2013. Бюл. № 28.