Опыт применения ксенона в составе сочетанной анестезии у онкогинекологических больных с метаболическим синдромом

Автор: Авдеев Сергей Вениаминович, Коломиец Лариса Александровна, Федотушкина К.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Материалы конференции

Статья в выпуске: S2, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14056629

IDR: 14056629 | УДК: 618.1-006+616-008.9]-089.5

Текст статьи Опыт применения ксенона в составе сочетанной анестезии у онкогинекологических больных с метаболическим синдромом

Томский НИИ онкологии, г. Томск

Во всем мире в течение последних десятилетий отмечается рост гормонозависимых опухолей [5, 6]. Среди больных с гинекологическим раком актуальной является проблема метаболического синдрома (МС), в возрасте старше 60 лет доля лиц с метаболическим синдромом составляет приблизительно 43 % [7, 9].

Под МС подразумевают наличие центрального (абдоминального) ожирения (окружность талии более 80 см) в сочетании с 2 из 4 факторов: повышение триглицеридов (ТГ) более 1,7 ммоль/л или специфическое лечение дислипидемии; снижение липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) менее 1,29 ммоль/л; повышение артериального давления: систолического (САД) более 130 мм.рт.ст. или диастолического (ДАД) более 85 мм рт.ст. или антигипертензивная терапия; повышение глюкозы венозной плазмы натощак более 5,6 ммоль/л или ранее выявленный сахарный диабет II типа (International Diabetes Federation 2005).

Доказано, что у лиц с МС заболеваемость сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также летальные исходы, связанные с этими заболеваниями, регистрируются значительно чаще по сравнению с лицами без МС [3]. У данной категории больных также значительно чаще, чем у пациентов с нормальной массой тела, развиваются онкологические заболевания [3]. У 80 % пациенток с онкогинекологическими заболеваниями применяются комбинированные и сочетанные методы лечения, где хирургический этап играет важную роль [8]. На фоне метаболического синдрома, возрастных и системных нарушений, обусловленных опухолевым ростом, возникает неблагоприятный фон для проведения анестезиологического пособия у данных больных. Методом выбора анестезиологической защиты является эндотрахеальный ингаляционный наркоз.

У пациентов с МС развивается синдром гиповентиляции (пониженной вентиляции легких) вследствие ожирения, который способствует повышению парциального давление СО2, снижению чувствительности к повышенному содержанию углекислого газа и нехватке кислорода [8].

Применение ксенона может стать альтернативой при наркозе у больных с МС. Ксенон обеспечивает гемодинамическую стабильность и обладает органопротективными свойствами. У ксенона самый низкий из всех известных средств коэффициент растворимости газ – кровь (0,14), который также вызывает быструю индукцию и восстановление сознания после анестезии. Благодаря высокому удельному весу и свойству «текучести» ксенон-кислородная смесь проникает в спавшиеся альвеолы и восстанавливает их функциональную активность [4]. Вентиляция легких газовой смесью с увеличенной плотностью может вызвать уменьшение альвеолярно-артериального градиента кислорода (AaDO2), что улучшает вентиляционноперфузионные отношения (V/Q). Измерение респираторного индекса (PaO2/FiO2) является достаточно точным и независимым от всех экс-трапульмонарных переменных показателей [10].

Цель исследования – изучить влияние ксеноновой анестезии в сочетании с ЭА на функциональное состояние системы дыхания во время операционного и послеоперационного периодов.

Методы

В исследование были включены 53 больных онкогинекологическим раком с МС. Всем больным на I этапе проводилось хирургическое лечение. Во время операции проводился постоянный мониторинг гемодинамики: ЭКГ, SO2, неинвазивное измерение артериального давления, оценка КОС и газового состава крови, капнография. Анализ газового состава крови проводился в дооперацион-ном периоде через 30 мин после индукции анестезии и каждые 60 мин во время операции, а также по мере необходимости. У больных обеих групп проводили установку эпидурального катетера на уровне Th10–Th12 для создания симпатического блока. По методике Е.С. Горобца [2] проводили инфузию смеси лекарственных препаратов, состоящей из 47 мл 0,2 % раствора ропивакаина, 0,01 % 1 мл адреналина и 2 мл 0,005% фентанила, со скоростью 15 мл/ч с последующим (через 10–15 мин) уменьшением скорости введения до 5–7 мл/ч. На операционном столе проводили дополнительную премедикацию фентанилом 1 мкг/кг внутривенно. После интубации трахеи в основной группе проводили денитрогенизацию в течение 15 мин 100 % кислородом, затем фазу быстрого насыщения Хе 1,3–1,5 жизненной емкости легких

(ЖЕЛ) до снижения концентрации кислорода в дыхательном контуре, равной 40 %. При нарастании концентрации Хе до 60 % устанавливался поток 250–400 мл в 1 мин для достижения устойчивого равновесия газов. При равновесии газов в соотношении Хе:О2 (60:40) поток Хе снижался до 0–160 мл/мин, а в контур начинал подаваться кислород в дозе, равной физиологической потребности пациента, – 4 мл/кг/мин. У большинства пациентов на весь период анестезии устанавливали газоток О2, равный 250–300 мл/мин (по методике Н.Е. Бурова, В.Н. Потапова, 2000) [1].

Анестезиологическое пособие в контрольной группе проводили на основе сочетанной анестезии севофлюраном 3–6 об. % (1 MAC) с продленной эпидуральной анестезией на уровне Th10–Th12. В обеих группах вентиляция управлялась давлением (PCV), с 40 % FiO2, PEEP 5, ДО 8–10 мл/кг IBW (идеальной массы тела). Гемодинамические параметры поддерживались в пределах 20 % доопера-ционных значений.

Течение послеоперационного периода оценивали по времени открывания глаз после прекращения подачи ингаляционного анестетика, по времени экстубации, мобильности пациента (способность самостоятельно перебираться с операционного стола на каталку).

Статистический анализ был выполнен с использованием программного пакета STATISTIKA 6.0. Результаты считали значимыми при р<0,05, используя анализ Манна – Уитни на непрерывные переменные и метод Фишера для категориальных переменных.

Результаты

В исследование были включены 53 больных гинекологическим раком с метаболическим синдромом. В основную группу вошли 26 пациенток, которым проводилось анестезиологическое пособие на основе сочетанной анестезии ксеноном и продленной эпидуральной анальгезии (ЭА). В контрольной группе было 27 пациенток, которым проводилась сочетанная ингаляционная анестезия севораном и продленная ЭА.

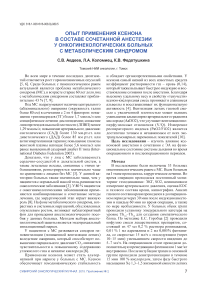

Клиническая характеристика больных гинекологическим раком и метаболическим синдромом представлена в табл. 1.

Как видно из представленных данных, больные в исследуемых группах были сопоставимы по возрасту, сопутствующей патологии, ИМТ. Физический статус пациентов – по ASA III. В 80 % случаев оперативное вмешательство было в объеме экстирпации матки с придатками, длительность операции составила 145 ± 16,5 мин в основной и 155 ± 20,1 мин в контрольной группах, объем кровопотери не превышал 500 мл.

Характеристика газового состава крови и респираторных коэффициентов представлена в табл. 2.

Как видно из представленных данных, в пери-операционном периоде наблюдались нормальные показатели кислорода на всех этапах операции в обеих группах, с некоторым увеличением в

Таблица 1

Клиническая характеристика больных гинекологическим раком на фоне метаболического синдрома в исследуемых группах

|

Показатели |

Основная группа (n = 26) |

Контрольная группа (n = 27) |

|

Возраст, лет |

56,4 ± 7,7 |

57,8 ± 9,6 |

|

Длительность СД, лет |

8,5 ± 6,3 |

9,1 ± 8,7 |

|

Систолическое АД, мм рт.ст |

155 ± 15,5 |

160 ± 20,5 |

|

Диастолическое АД, мм рт.ст |

95 ± 20,5 |

90 ± 20,5 |

|

Глюкоза крови, ммоль/л |

5,6 ± 2,4 |

5,3 ± 3,2 |

|

Инсулин крови, мкЕд/мл |

7,5 ± 1,17 |

8,4 ± 1,2 |

|

ИМТ, кг/м² |

32 ± 3,4 |

35 ± 3,2 |

Таблица 2

Динамические изменения кислорода в интраоперационном периоде

|

Показатель |

Этапы |

|||||||

|

До операции |

30 мин |

60 мин |

120 мин |

|||||

|

Хе |

Se |

Xe |

Se |

Xe |

Se |

Xe |

Se |

|

|

PaO2 мм рт.ст. |

75 ± 12,3 |

74 ± 11,7 |

97 ± 2,3* |

90 ± 3,3 |

99 ± 1,5** |

90 ± 3,5 |

95 ± 1,3** |

90 ± 2,1 |

|

SpO2 |

91 ± 5,6 |

92 ± 4,7 |

97 ± 3,1 |

94 ± 2,4 |

93 ± 4,7 |

94 ± 2,1 |

93 ± 5,1 |

94 ± 3,6 |

|

PaO2/FiO2 мм рт.ст. |

323 ± 38,6 |

337 ± 31,8 |

254 ± 35,8 |

268 ± 44,7 |

338 ± 26,3** |

270 ± 27,7 |

393 ± 32,5** |

311 ± 27,9 |

|

P плато |

– |

– |

31 ± 5,5 |

28 ± 4,7 |

36 ± 4,3 |

31 ± 5,8 |

34 ± 5,1 |

33 ± 3,5 |

Примечание: * – различия статистически значимы по сравнению с исходными показателями (р<0,05); ** – различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой (р<0,05).

основной группе после этапа денитрогенизации до 97 ± 3,6 %. Исходные значения PaO2 в обеих группах имели тенденцию к гипоксемии, что характерно для пациентов с ожирением. В операционном периоде в группе с ксеноновой анестезией через 30 мин после начала операции имело место увеличение PaO2 до 97 ± 5,3 мм рт.ст., что является достоверно значимым (р<0,05) по сравнению с контрольной группой, в которой значение PaO2 90 ± 3,3 мм рт.ст. Высокий уровень PaO2 сохраняется на всех этапах операции в группе с ксеноновой анестезией.

В дооперационном периоде не было выявлено различия между исследуемыми группами в соотношении PaO2/FiO2, при норме соотношения более 300. Спустя 30 мин после подачи ингаляционного анестетика в дыхательный контур отмечалось снижение показателей в обеих группах. Через 60 и 120 мин после вводного наркоза в основной группе соотношение PaO2/FiO2 было на 21 % (р<0,05) выше, чем в контрольной группе. Давление в дыхательных путях, измеренное во время инспираторной паузы, в основной группе повышалось после интубации трахеи и оставалось повышенным весь операционный период.

Список литературы Опыт применения ксенона в составе сочетанной анестезии у онкогинекологических больных с метаболическим синдромом

- Буров Н.Е., Потапов В.Н., Макеев Г.Н. Ксенон в анестезиологии. М.: Пульс, 2000. 291 с

- Горобец Е.С., Гаряев Р.В. Рассуждение о послеоперационном обезболивании и внедрении эпидуральной анальгезии в отечественную хирургическую клинику//Регионарная анестезия и лечение острой боли. 2007. Т. 1, № 1. С. 42-51

- Коломиец Л.А., Бочкарева Н.В., Чернышова А.Л. Рак эндометрия и метаболический синдром. Томск: Типография «Иван Федоров», 2010. 228 с

- Павлов Б.Н., Павлов Н.Б., Куссмауль А.Р., Богачева М.А., Григорьев А.И. Физиологические эффекты газовых смесей и сред, содержащих аргон, гелий, ксенон и криптон//Ксенон и инертные газы в медицине: Материалы конференции анестезиологов-реаниматологов медицинских учреждений МО РФ. М.: ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 2008. C. 87-106

- Писарева Л.Ф., Чойнзонов Е.Л., Турина Л.И., Одинцова И.Н., Шойхет Я.Н., Лазарев А.Ф., Юдин С.В., Косых Н.Э. Онкоэпидемиологические исследования в регионе Сибири и Дальнего Востока//Дальневосточный медицинский журнал. 2005. № 1. С. 51-55

- Писарева Л.Ф., Чойнзонов Е.Л., Бояркина А.П., Одинцова И.Н., Гольдин И.Н., Мартынова Н.А., Тахауов Р.М. Особенности онкологической заболеваемости населения Томской области (1990-2001 гг.)//Бюллетень сибирской медицины. 2003. Т. 2, № 4. С. 86-95

- Тахауов Р.М., Чойнзонов Е.Л., Писарева Л.Ф., Карпов А.Б., Одинцова И.Н. Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения Томской области//Здравоохранение Российской Федерации. 2003. № 2. С. 30-32

- Федотушкина К.В., Коломиец Л.А., Авдеев С.В., Стуканов С.Л. Применение сочетанной ксеноновой и эпидуральной анестезии у онкогинекологических пациенток с метаболическим синдромом//Сибирский онкологический журнал. 2012. № 6. С. 37-41

- Чойнзонов Е.Л., Писарева Л.Ф., Одинцова И.Н., Ананина О.А., Бояркина А.П. Состояние онкологической службы Сибири и на Дальнем Востоке//Здравоохранение Российской Федерации. 2014. Т. 58, № 3. С. 10-14

- Aboab J., Louis B., Jonson B., Brochard L. Relation between PaO2/FIO2 ratio and FIO2: a mathematical description//Intensive Care Med. 2006. Vol. 32 (10). P. 1494-1497